张晓明:学书先学字,尊古不泥古

■ 陈 雷

张晓明

1944年生于上海,祖籍浙江宁波,上海市书法家协会顾问、中国书法家协会教育委员会会员、上海市公安局书画协会顾问、春江画院副院长、上海市民盟书画院副院长、大汉教育进修学校校长。他潜心书艺,取法经典,广涉博猎,以深厚的国学功底,在书学理论上正本清源,吸取古人优秀传统精华,并张扬个性,形成了传统功力十分深厚,又独具风韵的书法风格享誉海内。

书法家张晓明先生的工作室位于斜土路一幢大楼的高层区,站在朝南横套间的大落地窗前,可以极目远眺黄浦江上来往的船只。夏末某日,笔者就在这个内通外透、充溢书香的空间里,与张晓明先生相约,听他谈书论法——

谈书法,先谈汉字

张晓明先生幼承家学,在国学和书法上分得名师指导,皆具深厚功底。他在一众书法家里,显得有些特别,善读书,爱思辨,令他独具慧眼;拒绝盲从、仗义执言的性格,又令他不时抛出独到尖锐的观点。

这不,初次见面,他便毫不客气地指出中国人对汉字“越来越不了解”。他为此而忧虑,并疾呼:“汉字是世界上唯一现存并且还在使用的表意体系文字,但是现在中国人自己都不了解汉字!”

虽然与张晓明先生事先预约的访谈主题是“书法”,但他却开门见山地变更题目,坚定地表示——“谈书法,必须先谈汉字”。

在张晓明看来,对汉字的了解和爱护,既关乎民族的文化自信,也是写好书法的重要前提。他举例说,每隔一段时间,一些批评简体字的声音就会周而复始老生常谈,比如喜欢揶揄简体字“爱”简化了繁体字“愛”中间的“心”字,变成了所谓的“无心之爱”。然而,殊不知其实“爱”并非“无心”,它只是把“心”简化成了“一横”。而这种“简化”的“原创”在古代草书作品里有迹可循。换句话说,“爱”字其实就是依循中国传统草书的书写规则而简化的。从这个意义上来看,“爱”亦有“心”,无可厚非。提出“无心之爱”的人,至少对中国传统草书是不了解的。但是,反观我们,为什么听不到针锋相对的正面的解释和回应?这是否也正反映出我们自己对传统书法的认识也不够深入?

1980年代,张晓明在接待一位台湾学者时,对方向他诟病简体字“门”。张晓明不客气地回怼道,请你回去先做做功课,你们台湾故宫博物院里收藏的颜真卿的《祭侄文稿》里,“土门”的“门”就是这样写的,而且不止一处。

如果我们认真地去研究探讨简化字的来历,就会发现有好多字并不是20世纪简化的,而是古人早就简化了的,比如“与”和“万”,还有一部分是从草书过来。“新中国第一批简化字,还真是懂文字的人搞的,很多字都可以从草书中找到出处。”张晓明说。

他在访谈中多次强调,中国人最值得骄傲的是中国的文字,它是中国文化核心中的核心,但是我们疏于研究。习总书记倡导“文化自信”,自信从何而来?上述两个例子就很说明问题,对自己的文字、文化不做深入地学习研究,说话就没有底气、缺乏自信,即使别人有意无意地歪曲诋毁,你也不知维护、无力匡正。

“从古到今没有单独的书法家,真正的书法家不是文学家就是政治家,没有个人的见解,成不了书法家。”书法家最重要的就是文化修养、文化根底。张晓明反对人云亦云,反对把古人都看成圣人,他认为有自己的见解很重要。

大家都知道王羲之《兰亭序》好,好在哪里?整个东晋时代提倡的是老庄思想,但是王羲之敢在这篇文章里说“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,这是庄子《齐物论》里的话。他敢说是“妄谈”,说明王羲之这个人观点鲜明,有独立思考能力。这是容易被人忽视的王羲之的精彩之处,当然《兰亭序》里面还有很多来往的笔势,后人殊难效仿。

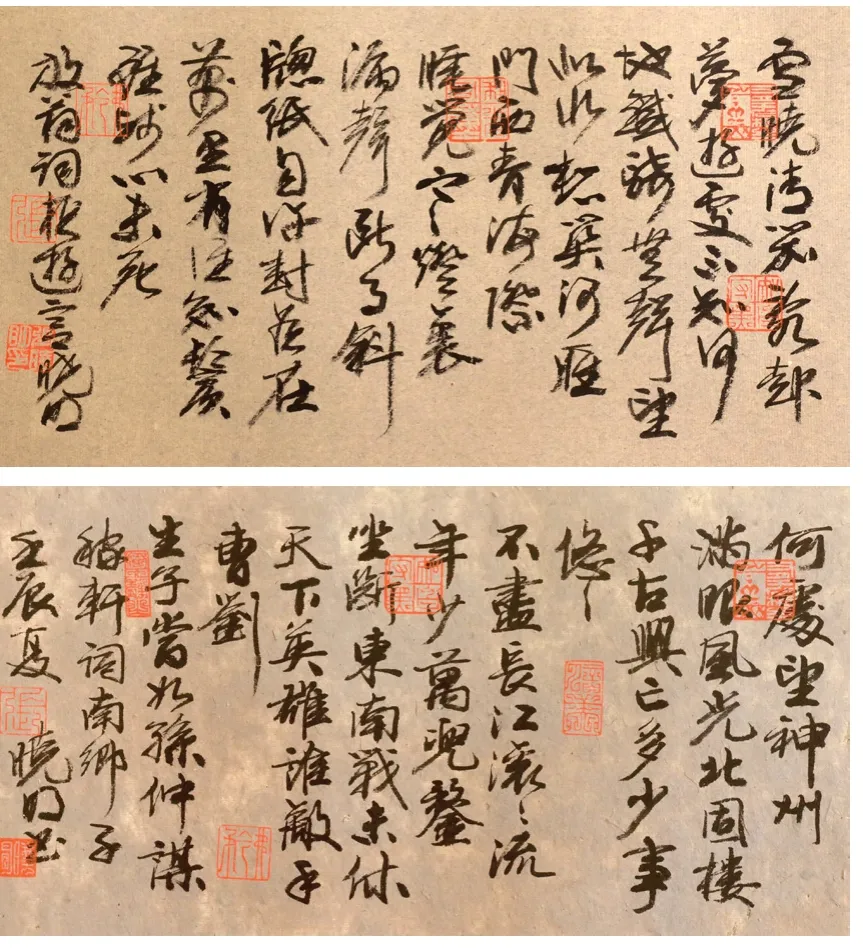

张晓明作品

张晓明欣赏敢于质疑前人的人,同时也是一个非常尊崇传统的人。他认为中国传统书法很多时候讲究的不是外在的形,而是内涵的韵,很多时候韵又是表达不清楚的,只能意会不能言传,所以最好的办法就是去看古人、找传统。临帖的时候,要问自己,能不能把古人的东西复原?你把它复原了,你就是对的;你不能复原,你就是错的。

是学科,还是艺术

1986年,对张晓明而言是人生的重大转折点。张晓明参与了《宋庆龄同志纪念碑碑文》的书写甄选,他的作品在来自全国书法家的数百件稿件中脱颖而出,后又经过层层筛选,最终被委以重任,历时两个月,数易其稿,完成了宋庆龄同志纪念碑碑文三千余字的书写。他以楷书精心书写,入手唐规上溯魏晋,严于法度而不为法所拘,用笔方圆兼备,厚重而精致,体态端正平和而飘逸洒脱,作品广受好评。

《宋庆龄碑》建成后,张晓明的名字在上海各大报纸频繁亮相,这件作品的特殊意义令它具有远胜于一般书法作品的传播力和影响力。当时立信会计学院院长看到这条消息兴奋不已,放下报纸就直奔张晓明住处,来意明确而直白,就是邀请张晓明去立信会计当老师。当时还在做厂医的张晓明一开始拒绝了院长的邀请,但是,当仿佛精通读心术的院长告诉他“学校不坐班”时,他心动了——这意味着他将拥有更多可以自由支配的时间投入书法的学习和创作!

就这么一转念,张晓明成了一名高校书法教师,而且一干就是十八年。至今回想起来,正是在这十八年的教学生涯中,张晓明在书法艺术和书法教育的实践中找到了好多东西,钻研了好多东西,参透了好多东西。于是,也就有了他今天对书法教育的深入观察和诘问:我们现在的书法教育为什么搞不上去?

前段时间清华大学在讨论,书法到底是艺术还是学科?

“老教师”张晓明认为,从古至今,书法既是学科又是艺术。唐代六艺的第五门就是书法,要考试做官就必须会书法,而且考卷上的字必须写得极其规整。从这个意义上说,中国书法本来就是一门学科。而书法作为艺术,则是“文人拔尖”的一个过程,走入象牙塔的过程。唐代孙过庭《书谱》有云:“夫自古之善书者,汉魏有钟张之绝,晋末称二王之妙。王羲之云:‘顷寻诸名书,钟张信为绝伦,其余不足观。’”可见书法家的标准还是很严苛的,“足观”门槛还是不低的。

而在张晓明看来,好的书法家还要过教育教学这个关。他所秉持的书法教学观里,首先强调的是必须把汉字书写的标准“量化”,要有“1+1=2”的感觉。其次,学书法最好不要拿起笔来就跟着写,第一件事要先看、先了解,其实学任何东西都一样,在动手操作之前,务必先去了解这个东西,当你知道它好在哪里,它应该是什么样的,亦即眼睛有了方向、有了提高,然后动手,便可获得事半功倍之效。

张晓明作品

现在一些青少年书法展上,好多小朋友写的字很规整,但也充满“匠气”。“书法应该塑造小朋友的性格,他们不可能一辈子天真烂漫。”张晓明认为,现在书法教育方向产生了一种偏差,应该教小朋友什么?书法这门课不单单是“写字”,它也是塑造人的性格的一个过程。比如训练他们心、眼、手的协调统一:心要集中注意力,眼要仔细看字帖,然后才能得心应手。这个就是培养孩子的性格。有好多小朋友喜欢蒙着头写,眼睛不看帖;有些则是照着样子描,不动脑筋,不求甚解,全无记忆。老师要提供他们一种记忆的方法,使得他们写过这个字,就应该记住这个字怎么去写,这类字怎么去写。

中国人有一个讲规范的传统,从甲骨文开始,汉字的排列都是有规则的,任何一本字帖,都可以寻觅其中的规则。中国人的传统审美思维里强调的是中轴、对称,汉字就能体现这个规则,它的横竖间隔排列都是很整齐的。张晓明认为首先要在小朋友脑子里建立这种概念,建立一套规则,老师要授之以渔,学生才能举一反三。不少老师往往只告诉你“这里长点,那里短点”,或者示范给你看,这是授人以鱼,是不够的。

教育部门现在已经把书法列为一级科目,那么大学里的书法老师最首要的应该做什么?张晓明的答案是:正确认识汉字,然后传授给学生。前几年张晓明曾经为小学生设计过一个书法活动——让小朋友探索汉字的来历,结果学生们热情高涨,起劲得不得了。所以,不是学生对书法知识不感兴趣,而是老师有没有给予正确的引导。好不容易书法进课堂了,接下来就一直听说全国缺多少书法教师,同时又说书法教育市场蕴藏多少商机,这一少一多,值得深思。

前段时间书法进课堂搞得蛮有成效,但是为什么逐渐搞不下去?原因还是一批书法老师不争气,到学校里面以后不会上课。张晓明在负责上海书协教育工作的时候,曾经跟市教委讨论过一个问题:到底是书法家去学校教书法好,还是语文老师顺带教书法好?按道理来讲,身为语文老师,本身就应该是懂书法的。中国传统文人都懂书法。但现实是很多语文老师并不懂书法,或者说缺乏书法训练,毛笔字写不好,板书也很差劲,当然难以胜任书法老师的角色。

张晓明作品

其实关于这个问题,张晓明早在1980年代就专门在报刊撰文讨论,他建议各级师范学校设立书法课目,以期造就一批有书法教育能力的教师人才。作为一种救急办法,教育部门可以利用假期或课余时间,举办一些书法教师短训班,由专业书法工作者或者擅长书法的教师讲讲课,传授书法的基本知识、写字技法,并协助教师编写书法教学提纲、拟订教学计划。

张晓明至今很怀念他在立信会计学院教书法的十八年,当时他任教的书法选修课的受欢迎程度完全可以用“火爆”两个字来形容,很多学生临毕业时感叹“三年了,还没选到张老师的书法课”,更有甚者宁愿不要学分,但求一席旁听。每次搞学生作品展览会时,也总有老师提议“我们也需要张老师帮我们进修书法,否则我们的字赶不上学生了”。

海派最讲雅俗共赏

“书法原本就是大众化的,它的社会受众面很广。”张晓明说,现在的问题是不少书法展缺乏观众,少人问津,以至于还要主办者到处组织观众来撑场面。观众为什么不来?因为人家看不懂,或者没觉得好看。有的书法家会讲,老百姓看不懂是正常的;有的甚至认为老百姓看不懂的才是艺术。他们恰恰忽视了一个最重要的问题,就是“书法写给谁看”,或曰:文艺为谁服务?

张晓明认为,最好的作品不是阳春白雪,而是下里巴人与阳春白雪的结合和统一,也就是所谓的雅俗共赏。历史上“下里巴人成为经典”的东西比比皆是,李白的诗“床前明月光,疑是地上霜”就是一句大白话,老百姓看得明白,朗朗上口,因而流传至今。

周敦颐在《爱莲说》里写“予独爱莲之出淤泥而不染”,莲很清高,这当然好;但作者最后又埋汰牡丹,“牡丹之爱,宜乎众矣”。因为大家都喜欢牡丹,牡丹就低人一等?武则天圣谕一夜之间百花齐放,结果唯独牡丹不从,被贬洛阳。这不是“富贵不能淫,威武不能屈”的花界典范吗?岂能以“宜众”而轻之?同样道理,“宜众”也不应视作艺术的原罪。

海派艺术恰是最注重“受众”的,最讲“雅俗共赏”的,无论什么层次的观众都能欣赏,都能找到各自的看点,产生积极的评价。王羲之有个著名的故事:路遇卖扇老妪而询价,答曰两文钱。王羲之在扇面上题字并嘱老妪吆喝时“但言是王右军书”,可卖二两银子。果然扇子被一抢而空……当时的书法家谁都服气王羲之,与此同时民间也喜欢他的字。这才是真正的好的书法。

海派艺术的一个重要特点就是受众面广,受众面广就是因为“好看”。人家看了你的书法作品之后,如果产生“我想要”的冲动,那至少说明你的字在他的认知中是“好看”的。

当年海派艺术之所以风靡大江南北,早期上海书法之所以领先全国,就是因为有一大批艺术家在致力于实践这种“雅俗共赏”的书法。

张晓明自幼喜欢听评弹,他说苏州评弹当初在苏州并不那么“好听”,1940年代上海大街小巷到处可以听到薛筱卿、沈俭安的唱片,跟当时的马调完全不一样,朗朗上口,清新悦耳,与他们的老师魏钰卿“听起来像背书一样”的评弹好像也已经不是一回事。

可见,评弹到上海之后产生了一个从唱腔唱调到乐器伴奏的全面改良,宗旨是吸引观众,让人感到“好听”。上海这座城市的生活节奏相对是快速的,当时在上海最红的《一定要把淮河修好》就是一部中篇评弹。中篇评弹这个篇幅和形式比较符合听众和市场需求:长篇太长,不适合快节奏的生活环境;而折子太短,听起来不过瘾;中篇最受欢迎。

现在一提到海派,就是松江陆机《平复帖》、明代李贽《吾松书甲天下》,张晓明坦言,这些并不是海派,而是吴越文化。所谓海派艺术,是指晚清鸦片战争以后,向世界敞开大门的上海,在经济和文化上形成了充分的融通和开放的特性,这段时间里,在上海落地生根并成长壮大起来的既有文化底蕴又有经济效益的那些艺术形式。

因而,海派文化的很多领军人物都是外来的,然而形成他们艺术的最高峰都在上海。他们把自己的风格与海派的特点作了紧密结合,才得以形成海派文化的独特根基。

就像有人觉得京剧不该叫京剧,因为它是湖北的汉调、徽剧、昆曲和河北梆子的融合。张晓明不赞同这个说法,因为假如没有徽班进京,没有慈禧太后的倡导,那四个剧种可能至今仍然各自为政,而给它们提供融合融通的机会和平台的,正是北京。所以京剧这个名称叫得对。

张晓明在访谈中数次呼吁,上海文艺界应该搞一次关于海派艺术的跨界大讨论,海派艺术究竟是什么?它的历史流变、多元脉络,以及发展趋势,未来可能……相信一系列问题可以在不同文艺门类的跨界交流、对话碰撞中获取最新最优的答案。