中国农民子女进城就学决策的收入门槛效应研究

王若男,阮荣平,朱佳,郑风田*

中国农民子女进城就学决策的收入门槛效应研究

王若男1,阮荣平2,朱佳3,郑风田2*

(1.四川省社会科学院 生态文明研究所,四川 成都 610072;2.中国人民大学 农业与农村发展学院,北京 100872; 3.中国工商银行 博士后科研工作站,北京 100031)

基于中国家庭追踪调查(CFPS)7617个农民家庭样本,采用门槛效应模型分析家庭收入对中国农民子女进城就学决策的影响。研究发现:家庭收入对农民子女进城就学决策具有门槛效应,收入门槛值处于较高水平;家庭收入低于门槛值对进城就学决策影响不显著,超过门槛值时对进城就学决策具有显著正向影响;不同情境下农民子女进城就学的收入门槛值存在异质性,其中小学阶段高于初中阶段,跨县域高于县域内,同步方式高于非同步方式。据此,应通过完善农业转移人口教育成本分摊机制进一步降低农民子女进城就学收入门槛,并针对不同情况实施差异化进城就学扶持政策。

农民子女;进城就学;家庭收入;门槛效应模型;家庭策略

一、问题的提出

在中国经济社会持续发展的背景下,农民子女进城就学已成为一个重要的社会现象。根据中国家庭追踪调查(CFPS)数据统计,在家庭成员有义务教育阶段在读学生的农民家庭中,选择将子女送往城市地区就读的比例呈现逐年上升趋势,从2012年的16.05%上升至2020年的30.22%。由于受到中国独特的户籍制度、义务教育管理制度和高昂进城就学成本的限制,只有具备一定经济实力的农民家庭才能实现子女进城就学行为。这意味着,家庭收入对农民子女进城就学决策的影响可能存在门槛效应。中国农村地区长期以来存在着城乡教育差距,而农民子女进城就学往往被认为是缩小城乡教育不平等的途径之一。因此,研究家庭收入对子女进城就学决策的门槛效应,有助于更好地理解中国农民子女的城市流动趋势,对于农村地区的人力资源开发和社会结构调整具有重要意义。

针对中国农民子女进城就学影响因素的研究可以划分为宏观和微观两种研究视角。从宏观视角看,农民子女进城就学不只是简单的教育区位选择,而是城乡二元结构转型过程中制度变迁的产物[1]。乡城人口迁移模式由劳动力单人迁移向家庭化迁移的转变以及城乡教育差距促使农民子女不断向城市流动,利好的户籍制度改革及与之挂钩的义务教育管理制度改革不断弱化进城就学的制度壁垒,尚未根本消除的制度壁垒及高昂的进城就学成本仍然是制约进城就学的阻碍因素[2-5]。上述宏观视角的研究不足在于将农民家庭视为宏观制度变迁的被动接受者,忽视了其主观能动性。实际上,面对客观的宏观制度环境,农民家庭并非完全被动接受,而是依据自身特点主动做出行为选择[6]。因此,进城就学或留村就学都是农民作为一个能动主体做出的策略性选择[7,8]。从微观视角看,国内外现有研究均得出一致结论,即资源越多的家庭越可能发生教育区位选择行为。收入因素在众多影响进城就学决策的微观因素中尤其受到学者们的关注。现有关于家庭收入与人口流动关系的实证研究结果表明,家庭收入与人口流动之间的关系在不同国家有所不同(可能为线性也可能为非线性),主要取决于流动成本和家庭收入水平的相对大小[9]。国内有关家庭收入与进城就学之间线性关系的研究也得出了差异化的结论。部分研究认为家庭收入的提高能够显著促进农民子女进城就学[10,11],还有部分研究认为家庭收入对其没有显著影响[12,13]。这说明在中国,家庭收入对农民子女进城就学的影响可能并非呈现简单的线性关系,但研究二者之间非线性“门槛效应”的文献尚不多见。

有鉴于此,本文在家庭策略的微观视角下,基于门槛效应模型分析家庭收入对农民子女进城就学决策的影响。相较以往研究,本文具有如下三点边际贡献:第一,关注到家庭收入与农民子女进城就学决策之间的非线性关系,一定程度上解释了已有文献中关于家庭收入与农民子女进城就学决策之间线性关系的讨论尚未达成一致性结论的原因;第二,实证测度了中国现阶段限制农民子女进城就学决策的大致收入门槛值,能够为识别当前宏观制度环境下的进城就学成本是否仍处于较高水平提供了一定的依据;第三,通过对不同情境下收入门槛值相对大小的比较,可以为中国农民子女进城就学现象的一些独特特征提供家庭策略视角下的解释。

二、理论分析与研究假设

本文借鉴Dustmann等[9]分析财富水平与劳动力外流之间关系的理论模型框架,并考虑到中国农民的进城成本较高及农村地区金融信贷发展不够健全的现实情况,讨论了在进城就学成本高昂和存在信贷约束的情况下,家庭收入如何影响中国农民的子女进城就学决策,以及家庭收入与进城就学成本之间的关系在其中的关键作用。

农民主要通过比较子女留村就学和进城就学的成本收益,来进行子女就学地点的选择。那么,子女进城就学的成本和收益分别是什么?对农民而言,子女进城就学的收益可以理解为教育投资回报,即通过进城就学获得更好的公共教育资源,从而提升子女的预期人力资本。然而,这种收益是以更高的经济成本和时间成本为代价的。这些成本包括但不限于因子女进城就学而产生的交通费、住宿费、课外补习费、接送子女时间以及因进城就学而导致的家庭生活成本变化等。

虽然从理论上来说,如果子女进城就学的收益大于成本,农民就会选择进城就学,但中国的实际情况更为复杂。子女进城就学不仅增加了农民的教育投资,还会产生额外的进城成本。考虑到这些经济约束,部分农民面临着不能完全依据最优决策来选择子女就学地点的情况。因此,家庭收入成为中国农民子女进城就学决策的门槛条件,超过收入门槛时子女进城就学才能成为农民的一种可行选择。

家庭收入的门槛值(具备子女进城就学能力的最低收入水平)由消费需求、教育支出和进城就学成本等因素决定。子女进城就学成本又会因就读阶段、进城范围和进城方式而异,也因地理区域而异,因此这些情境的变化都可能导致收入门槛值的变化。上述分析也意味着,子女留村就学的农民分为两类:一类是认为留村就学比进城就学的净收益更高的农民,另一类是受到经济约束的农民。家庭收入的增加可以降低农民面临的经济约束,使他们更有能力承担子女进城就学的成本。因此,家庭收入越高,越可能跨越进城就学的收入门槛,进而留村就学的可能性越低,相应地进城就学的可能性越高。

基于以上分析,本文提出如下研究假设:

H1:家庭收入对中国农民子女进城就学决策的影响是非线性的。当家庭收入低于门槛值时不会选择进城就学;当家庭收入超过门槛值时,家庭收入对子女进城就学决策具有正向影响

H2:不同就读阶段、不同进城范围、不同进城方式和不同地理区域农民的子女进城就学收入门槛值存在差异

三、研究设计

(一)数据来源

本文所用中国农民微观数据来源于中国家庭追踪调查(CFPS)数据。截至目前,CFPS已开展了2010年、2012年、2014年、2016年、2018年、2020年六期追踪调查。其中,仅有2012年、2014年、2018年、2020年问卷中询问了学生义务教育阶段学校所属区位,2020年数据尚未公布家庭层面数据,无法获得家庭层面控制变量,因此本文门槛效应分析中仅使用了2012年、2014年和2018年三期面板数据,而在异质性分析部分描述中国农民子女进城就学特征时使用到2020年的数据。

本文对原始数据进行如下处理:第一,通过CFPS少儿库①中提供的父母编码id与成人库中个人编码id进行匹配,将少儿库和成人库连接起来,以获取每位义务教育阶段学生的父母信息;第二,通过CFPS家庭库中的家庭编码fid和少儿库中的家庭编码fid进行匹配,得到以家庭为单位的样本;第三,根据城乡代码和户籍问题,筛选出具有农业户籍且原始居住地点为农村社区的样本,将之界定为农民样本,剔除其余样本;第四,筛选出家庭核心成员中包含义务教育阶段学生的样本,剔除其余样本。最终,本文共获得有义务教育阶段在读子女的农民样本7617个,其中2012年、2014年和2018年的样本量分别为2990个、2325个和2302个。此外,在基于不同情境下收入门槛值异质性的家庭策略视角解释环节以及稳健性检验环节,还使用了笔者于X省D县实地调研获取的一手数据和访谈资料。

(二)模型设定

基础计量模型可设定为:

基于前文的理论分析,基础模型可能存在门槛效应,即家庭收入对农民子女进城就学决策的影响受到收入门槛的制约,这会导致门槛值前后的回归系数出现显著差异。因此,本文采用家庭收入作为门槛变量,并根据收入门槛值对样本进行划分,以探究模型的回归系数在不同的样本区间内是否稳定或存在差异。门槛效应模型的设定形式如下:

(三)变量选择

(1)被解释变量:进城就学。“进城就学”是指义务教育阶段农村学生就读地点为城市(县级及以上政府所在地中心城区)的就学地点选择行为。通过问题“孩子就读的学校所在地”进行识别。选择“农村(包括乡镇)”赋值为0,表示留村就学,选择“县城”“一般城市(包括县级市、地级市)”“省会城市(包括直辖市)”选项赋值为1,表示进城就学。

(2)门槛变量:家庭收入。门槛变量是门槛效应模型中用来划分数据样本的变量,其目的是将数据样本分成不同的子组,以研究门槛效应在不同子组之间的差异。本文选择家庭收入作为门槛变量,检验家庭收入对中国农民子女进城就学决策影响的门槛效应。

(3)控制变量。参考已有研究,本文选取的控制变量包括以下几方面:家庭基本特征,包括家庭经济资本特征(家庭收入、耕地面积),家庭人力资本特征(家庭人口数、父母年龄、父母受教育程度、父母健康状况),家庭政治与社会资本特征(包括党员户、信教户);学生个体特征,包括性别、年龄、兄弟姐妹数量;县域虚拟变量和年份虚拟变量。控制变量的描述性统计结果见表1。

表1 变量定义及描述性统计

四、实证结果与分析

(一)基准估计结果

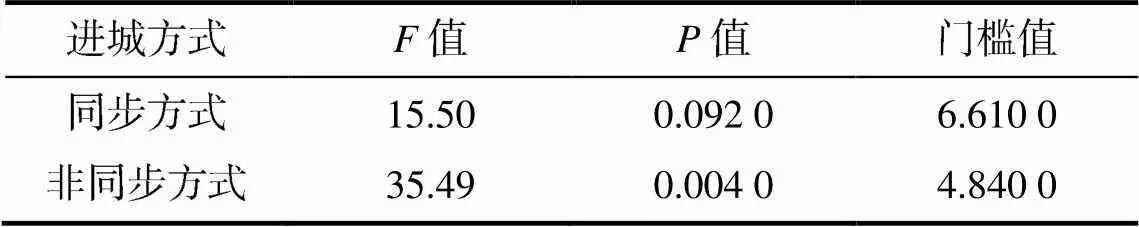

表2 门槛效应存在性检验

注:值和临界值为采用Boostrap方法抽样1000次得到的结果。

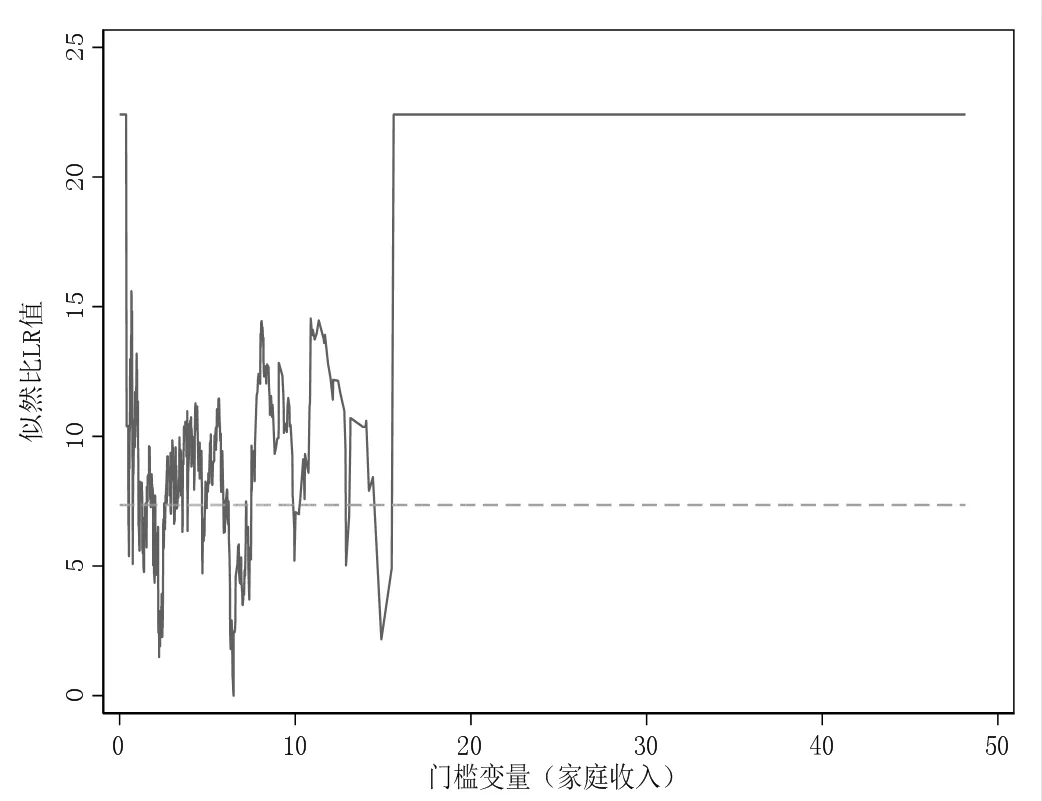

图1 门槛效应真实性检验的似然比函数图

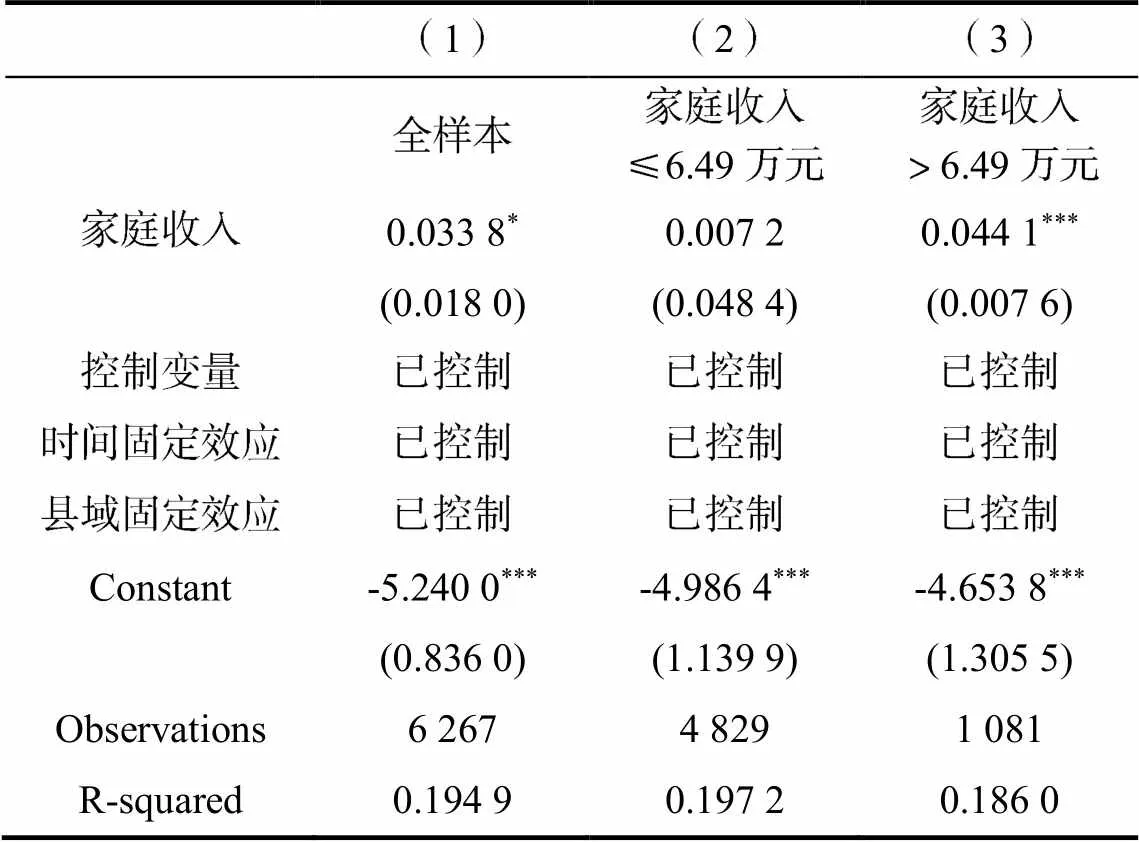

门槛值确定之后,可继续对方程(2)和方程(3)进行参数估计,结果如表3所示。由表3列(2)和列(3)可知,当农民的家庭收入位于门槛值左右不同区间时,家庭收入对子女进城就学决策的影响存在显著差异。具体来说,当家庭收入低于门槛值(6.49万元)时,家庭收入对子女进城就学决策影响的估计系数虽然为正,但是并不具有统计显著性。这说明,当农民的家庭收入尚未跨越收入门槛时,由于受到经济约束,家庭收入的增加不影响进城就学能力,因而对进城就学决策没有显著影响。当家庭收入高于门槛值(6.49万元)时,家庭收入对进城就学影响的估计系数为正,同时在1%的水平上具有统计显著性。这说明,当农民的家庭收入跨越收入门槛后,子女进城就学决策不再受经济约束,此时家庭收入对进城就学决策产生显著正向影响。

表3 基于门槛值分组的Logit模型估计结果

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著;括号内为稳健标准误。下同。

本文所得的农民子女进城就学决策的收入门槛值只是反映了家庭收入和子女进城就学决策之间关系变化的拐点,并不意味着每个农民家庭跨过这一收入门槛值其子女进城就学决策就会出现质变[14]。因此,本文测算的收入门槛值本身并不精确,但研究发现依然具有重要的经济意义和政策价值。首先,本文发现了家庭收入与农民子女进城就学决策之间的非线性关系,这在一定程度上解释了已有文献中关于家庭收入与进城就学决策的关系讨论尚未达成一致性结论的原因。其次,有义务教育阶段在读学生的农民样本的家庭年收入均值为4.08万元,低于子女进城就学的收入门槛值,并且样本中只有18.86%的农民家庭年收入高于进城就学的收入门槛值,这意味着当前中国农民子女进城就学的收入门槛值仍然较高,成为制约农民自由选择子女就学地点的关键因素。再次,尽管本文测算的收入门槛的绝对值不具有明确的经济含义,但不同情境下收入门槛值的相对大小则十分重要,可以为农民差异化的进城就学决策提供合理化解释。因此,下面本文通过对进城就学收入门槛值的异质性分析继续展开讨论。

(二)异质性分析

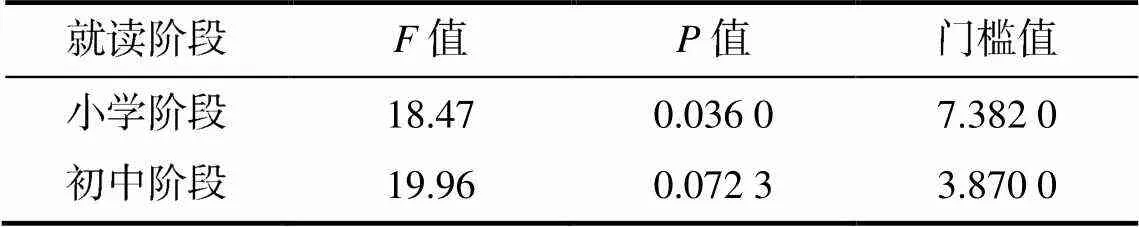

(1)就读阶段异质性。2012—2020年,中国农民子女小学阶段进城就学率从13.02%上升至25.33%,初中阶段进城就学率从24.77%上升至42.94%,初中阶段进城就学率始终高于小学阶段。表4分别测算了小学阶段和初中阶段的收入门槛值。结果显示,在两组样本中,家庭收入对农民子女进城就学决策的影响均存在门槛效应。其中,小学阶段和初中阶段的进城就学收入门槛值分别为7.3820万元和3.8700万元。小学阶段进城就学收入门槛值高于初中阶段,这一结果为小学阶段进城就学率低于初中阶段提供了家庭策略视角下的合理化解释。研究样本中,有14.40%的农民家庭年收入超过7.3820万元,有40.19%的农民家庭年收入超过3.8700万元,能够跨越初中阶段进城就学收入门槛的农民家庭数量远超能够跨越小学阶段进城就学收入门槛的农民家庭数量,导致更多在小学阶段希望子女进城就学的农民不具有与之匹配的经济实力,从而采取小学阶段留村就学、初中阶段进城就学的家庭策略。

小学阶段的进城就学收入门槛值高于初中阶段,这主要源于初中阶段的进城就学成本更低。笔者在D县实地调研发现,在小学阶段,留村就学的农民子女可以选择走读和寄宿两种方式,由于寄宿免费外加每天提供5元餐补,留村就学的教育费用支出极低。D县的县城小学不能寄宿,进城就学只能选择走读的方式,往往需要家长陪读。农民家庭或是选择减少母亲工作时间,这增加了进城就学的隐性成本;或是选择让老人一同进城,原本房租200元/月的住房不再能满足居住需求,一般需要租赁房租在500~1000元/月的房屋,这增加了家庭的租房费用支出。在初中阶段,无论是进城就学还是留村就学都可以寄宿,县城初中和乡镇初中的成本支出差异不大。上述因素明显降低了初中阶段进城就学对家庭经济收入的要求。

表4 异质性分析:不同就读阶段的收入门槛值测算

注:值和临界值为采用Boostrap方法抽样1000次得到的结果。

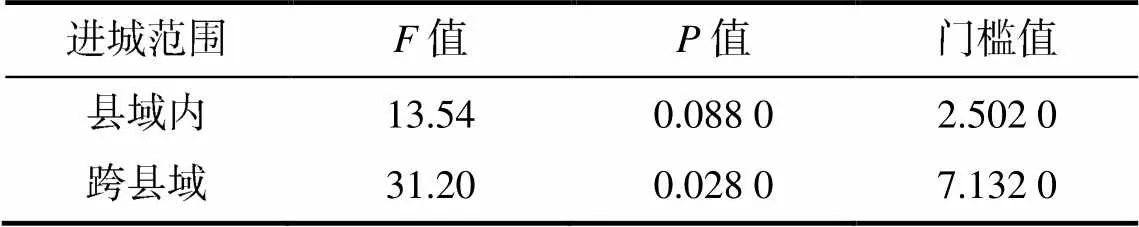

(2)进城范围异质性。在“以县为主”的义务教育管理体制下,本文将农民子女进城就学的进城范围划分为县域内进城就学和跨县域进城就学两类。2012—2020年,农民子女的县域内进城就学学生数量始终占全部进城就学学生数量的72.08%~ 77.25%,这表明县域内进城就学率高于县域外进城就学率,大部分农民子女的进城就学范围未跨越义务教育管理的尺度范围。表5分别测算了县域内和跨县域进城就学的收入门槛值。结果显示,在两组样本中,家庭收入对农民子女进城就学决策的影响均存在门槛效应。其中,县域内和县域外进城就学的收入门槛值分别为2.5020万元和7.1320万元。跨县域进城就学收入门槛值高于县域内,这一结果为跨县域进城就学率小于县域内进城就学率提供了家庭策略视角下的合理化解释。研究样本中,有15.65%的农民家庭年收入超过7.132 0万元,有58.30%的农民家庭年收入超过2.502 0万元,能够跨越县域内进城就学收入门槛的农民家庭数量远超能够跨越跨县域进城就学收入门槛的农民家庭数量,这导致更多希望子女进城就学的农民不具有跨县域进城就学的经济实力,从而采取县域内进城就学的家庭策略。

表5 异质性分析:不同进城范围的收入门槛值测算

注:值和临界值为采用Boostrap方法抽样1000次得到的结果。

通常来说,不同地点的义务教育资源的质量排序为“省会城市>一般城市>县城>农村”。因此,对于农村家庭而言,随着进城就学距离的增加,其获得的教育资源质量也随之提高,因此跨县域进城就学通常会获得比县域内进城就学更好的教育资源质量。然而,跨县域进城就学也受到更高的收入门槛限制。受到户籍制度以及各地随迁子女异地就学政策的限制,农民子女在跨县域的其他城市公办学校就学需要满足更高的准入资格条件,因此大部分家庭只能选择民办学校,并需要支付高昂的学费。例如,在笔者所访谈的D县农村学生家长中,有一位曾经带孩子跨省域流动到东莞就读的家长表示:“我(孩子父亲)1993年就去东莞打工了,后来和老婆一起在东莞做电线电缆生意,小孩从出生就带在身边,拿不到东莞户口,外地人只能上私立学校,小学一个学期学费4000元。”由于私立学校学费高昂,在长子读完小学二年级、次子即将升入小学一年级时,该家长决定返回D县,让孩子在县城公立小学就读。

(3)进城方式异质性。与国外农民子女进城就学决策依附于父母进城务工决策不同[5],中国农民子女进城决策呈现出与父母进城务工决策的不同步趋势。实地调研中发现,现实中广泛存在着父母到大城市务工而子女在县城就学、父母在农村务农而子女在县城就学等子女进城就学决策和父母进城务工决策非同步的情况[6,7]。本文据此将进城方式划分为同步方式和非同步方式两类。2012—2020年,中国的同步方式进城就学学生数量始终占全部进城就学学生数量的59.07%~66.08%。这表明,在中国的进城就学农民子女中,大约有六成属于进城务工人员随迁子女在父母务工所在城市就学,还有大约四成的进城就学农民子女与父母分离,他们的父母或是在其他城市务工,或是留在农村务农,由此形成了相当规模的“城市留守儿童”群体。

表6分别测算了同步和非同步方式进城就学的收入门槛值。结果显示,在两组样本中,家庭收入对农民子女进城就学决策的影响均存在门槛效应。其中,同步方式和非同步方式下的进城就学收入门槛值分别为6.6100万元和4.8400万元。同步方式的进城就学收入门槛值高于非同步方式,这一结果为中国农民子女进城就学决策与父母进城务工决策非同步的独特特征提供了家庭策略视角下的合理化解释。研究样本中,有18.25%的农民家庭年收入超过6.6100万元,有30.23%的农民家庭年收入超过4.8400万元,能够跨越非同步方式进城就学收入门槛的农民家庭数量超过能够跨越同步方式进城就学收入门槛的农民家庭数量,这导致部分希望子女进城就学的农民家庭不具有通过同步方式实现进城就学的经济实力,从而采取非同步方式进城就学的家庭策略。

表6 异质性分析:不同进城方式的收入门槛值测算

注:值和临界值为采用Boostrap方法抽样1000次得到的结果。

从成本收益的角度考虑,选择非同步方式进城就学的农民家庭在现行制度壁垒和高昂进城就学成本的制约下已经做出最优选择。首先,对于一些农民而言,同步方式的进城就学成本过高,超出家庭承受范围。尽管非同步方式会产生亲子分离等问题,但却可以降低收入门槛,因此选择非同步方式是能够实现进城就学的唯一途径。其次,非同步方式下的进城就学决策不会改变农民家庭中劳动力的职业选择和最优配置状态。对于留村务农收入高于进城务工收入的农民家庭而言,选择让子女通过非同步方式进城就学可以保证家庭收入不受损失;对于父母去县外、市外甚至省外务工的农民家庭而言,子女在县域内就近就学则可以降低进城就学成本。

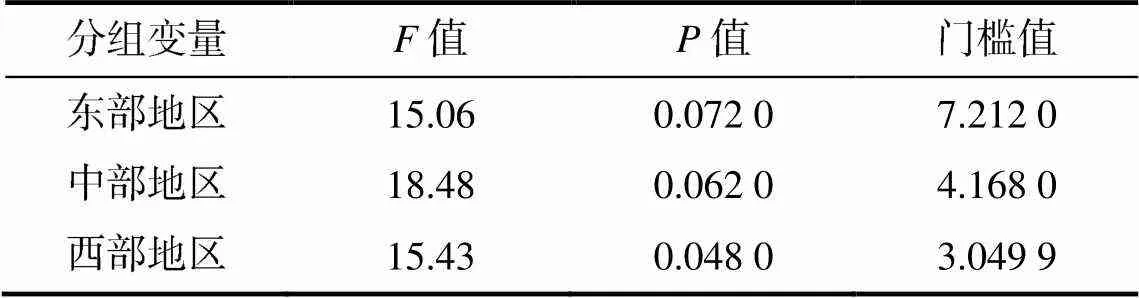

(4)地理区域异质性。中国幅员辽阔,不同地理区域发展并不均衡,农民的家庭收入和进城就学率也呈现出区域不平衡性。因此,本文将全样本分为东部、中部、西部三个地区,表7分别测算了三个地区农民子女进城就学的收入门槛值。结果显示,在三组样本中,家庭收入对农民子女进城就学决策的影响均存在门槛效应。其中,农民家庭在东部地区的收入门槛值为7.2120万元,在中部地区的收入门槛值为4.1680万元,在西部地区的收入门槛值为3.0499万元。整体来看,东部地区的收入门槛值最高,中部地区的收入门槛值次之,西部地区的收入门槛值最低。

表7 异质性分析:不同地理区域的收入门槛值测算

注:值和临界值为采用Boostrap方法抽样1000次得到的结果。

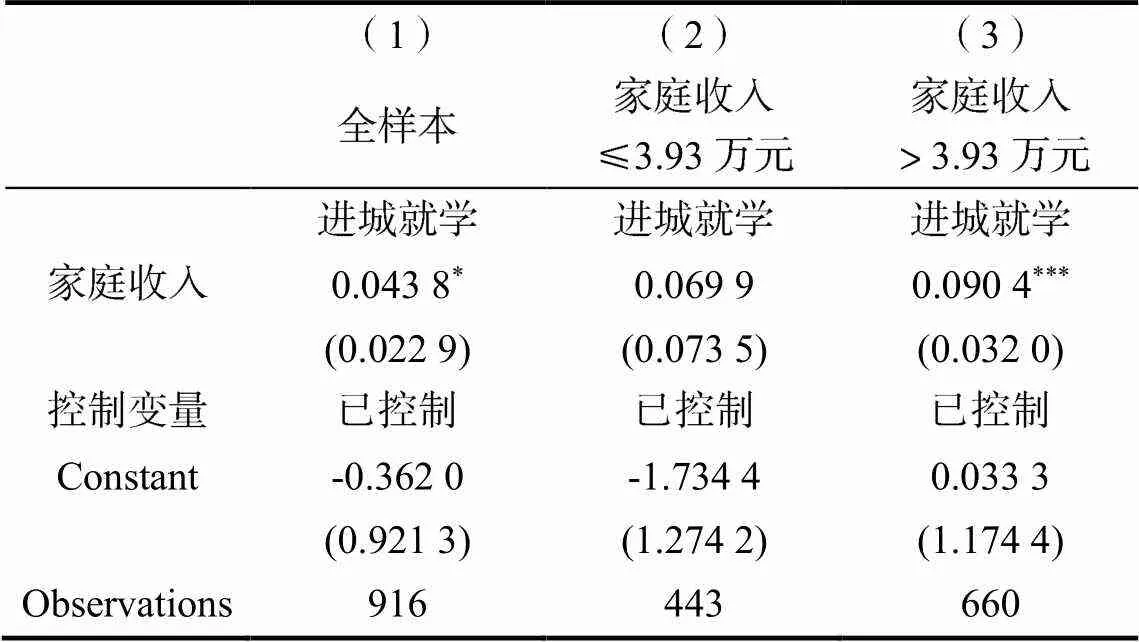

(三)稳健性检验

表8 稳健性检验:更换数据库

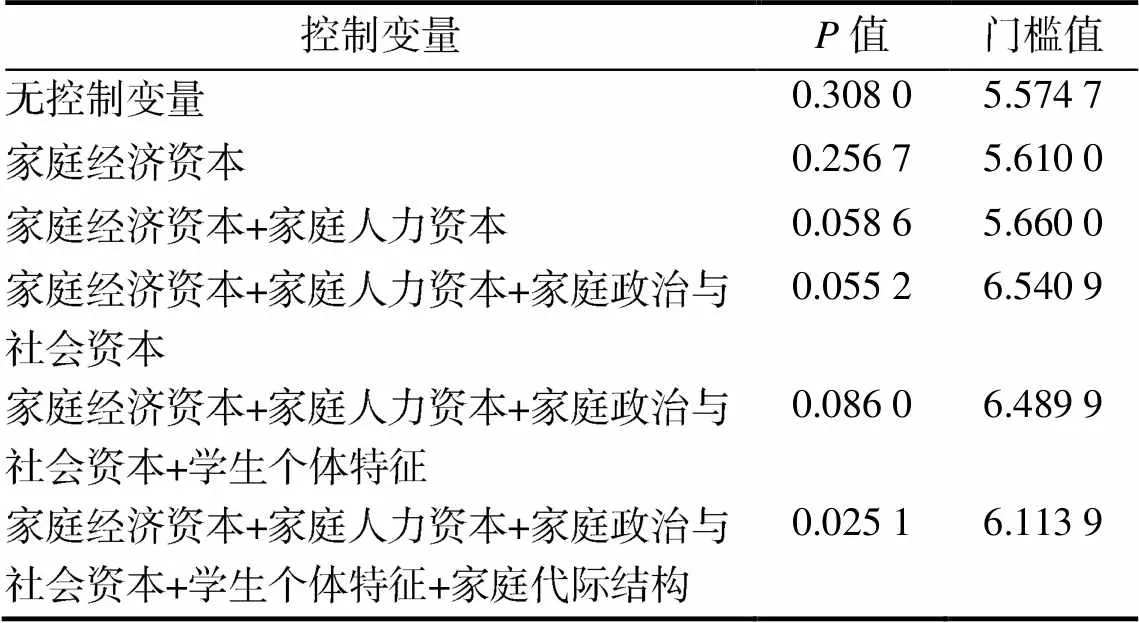

(2)门槛值稳健性检验。门槛值的大小可能会受到控制变量加入的影响,因此通过逐步加入控制变量的方法对门槛值的稳健性进行检验和说明。如表9所示,当只考虑家庭收入一个因素未加入任何其他控制变量时,得到的门槛值为5.5747万元,但此时的门槛值存在性检验并不显著。这说明影响农民子女进城就学决策的因素众多,只靠家庭收入本身来解释远远不够。当逐步纳入家庭经济资本和家庭人力资本特征时,收入门槛效应变得显著,此时门槛值为5.6600;继续纳入家庭政治与社会资本、学生个体特征,收入门槛效应均显著,且收入门槛值始终位于[5.5747, 6.5409]区间内。除将基准估计中的上述控制变量纳入模型之外,还需考虑相较“父-子”二代的代际结构,“祖-父-子”三代的代际结构中,祖辈的存在既可能为孙辈提供照料,也可能因身体状况产生额外的照料需求,因而对进城就学决策也会产生正向或负向影响,据此继续将家庭代际结构纳入回归,此时收入门槛效应依然显著,且得到的收入门槛值为6.1139万元,与基准估计结果差异不大。检验结果表明,基准估计所得结果是稳健的,且收入门槛值的大小也较为稳健,不受控制变量加入的影响。

表9 稳健性检验:门槛值的稳健性

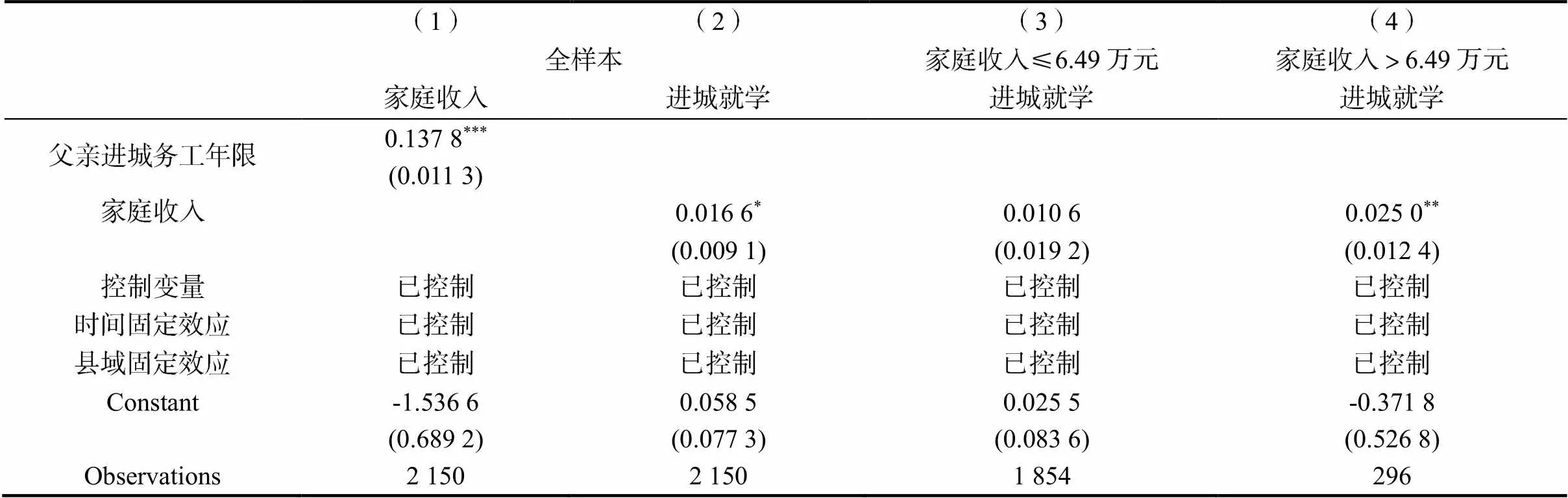

(3)缓解内生性问题。就本文来说,家庭收入与进城就学之间可能互为因果,即农村家庭收入增加能够促进进城就学,进城就学所产生的教育支出压力也会激励农村家庭增加收入。另外,模型也可能存在遗漏变量问题。为了缓解上述内生性问题,在可得数据的基础上,参考已有研究,选取“学生父亲进城务工年限”作为工具变量[16]。当学生父亲留村务农时,工具变量取值为0,当学生父亲进城务工时,通过学生父亲正在城市地区的非农工作开始年份与调研年份计算进城务工年限。由于只有CFPS2012询问了劳动力非农工作的开始年份,因此仅使用2012年横截面数据进行工具变量模型估计。表10显示了使用工具变量法的估计结果。第(1)列显示了第一阶段的估计结果,学生父亲进城务工年限通过了过度识别检验和弱工具变量检验,而且对农村家庭收入具有显著正向影响。第(2)列显示了全样本估计结果,第(3)列和第(4)列分别显示了家庭收入位于收入门槛值左右两侧的分样本估计结果。使用工具变量法缓解内生性问题后,基准估计所得结果依然成立。

表10 稳健性检验:工具变量法估计

五、结论与政策启示

(一)结论

第一,家庭收入对农民子女进城就学决策的影响存在门槛效应,使用CFPS数据得到的全国层面农民子女进城就学收入门槛值为6.49万元。家庭收入低于门槛值时,家庭收入对进城就学决策不具有显著影响;家庭收入超过门槛值时,家庭收入对进城就学决策具有显著正向影响。样本中只有18.86%的农民家庭达到了收入门槛值,意味着现阶段农民子女进城就学的收入门槛值仍然较高,成为制约农民子女进城就学的重要阻碍因素。

第二,面对不同情境下的差异化进城就学收入门槛限制,农民家庭采取了策略性应对措施,以实现既定宏观制度背景下的最优决策。其中,小学阶段进城就学收入门槛值高于初中阶段,导致部分农民采取小学阶段留村就学、初中阶段进城就学的家庭策略;跨县域进城就学的收入门槛值高于县域内,导致大部分农民只能采取县域内进城就学的家庭策略;同步方式进城就学收入门槛值高于非同步方式,导致部分农民采取非同步方式进城就学的家庭策略。

(二)政策启示

第一,降低农民子女进城就学收入门槛。考虑到现阶段中国农民子女进城就学的收入门槛仍然处于较高水平,还需要政府、企业、社会组织等多方合作,进一步完善农业转移人口教育成本分摊机制。其中,政府可以通过增加对进城农民子女的奖学金和助学金等教育补贴来降低农民子女进城负担,企业和社会组织可以通过捐赠、募捐等形式为进城农民子女提供教育支持。此外,对于进城就学人口相对集中的区域,应加强普惠性托育服务,例如通过城市寄宿制中小学减轻农村家庭的照料负担和生活费用支出,从而促进教育公平。

第二,针对不同情况实施差异化进城就学扶持政策。针对小学阶段进城就学收入门槛较高的情况,可以通过加强城市地区普惠性托育服务、建设寄宿制小学等措施减轻农民家庭的照料负担和生活费用支出。针对跨县域进城就学收入门槛较高的情况,应考虑突破“以县为主”的义务教育管理体制,逐步提高义务教育管理层级,从而解决义务教育管理重心偏低的问题,减少农民子女进城就学因地域跨度而面临的难题。针对农民子女非同步方式进城就学的情况,城市地区中小学可以设立家庭支持中心,为异地务工父母提供关于子女学习进展的信息,并指导父母如何在远距离情况下为子女提供学习支持以及处理子女可能遇到的问题和挑战。

① 在CFPS数据中,少儿库和成人库以16周岁为区分点,年龄的计算方法为(调查年份-出生年份),15周岁及以下个体属于少儿库,16周岁及以上个体属于成人库。

[1] 罗小锋.制度变迁与家庭策略:流动家庭的形成[J].安徽农业大学学报(社会科学版),2010,19(6):73-78.

[2] 韩嘉玲.流动儿童教育与我国的教育体制改革[J].北京社会科学,2007(4):98-102.

[3] 许庆,钱有飞,孙君.顶层设计、中央统筹与户籍制度改革[J].经济体制改革,2016(3):12-17.

[4] HUAFENG ZHANG.Opportunity or new poverty trap:Rural-urban education disparity and internal migration in China[J].China Economic Review,2017,44:112-124.

[5] 梁土坤.居住证制度、生命历程与新生代流动人口心理融入——基于2017年珠三角地区流动人口监测数据的实证分析[J].公共管理学报,2020,17(1):96-109,172-173.

[6] 李玉霞.农民家庭策略下的镇域城镇化实践逻辑及其反思[J].山西农业大学学报(社会科学版),2022,21(2):59-66.

[7] 张永健.家庭与社会变迁——当代西方家庭史研究的新动向[J].社会学研究,1993(2):97-103,96.

[8] LOUISE A TILLY.Individual lives and family strategies in the French proletariat[J].Journal of Family History,1979,4(2):137-152.

[9] CHRISTIAN DUSTMANN,ANNA OKATENKO.Out-migration,wealth constraints,and the quality of local amenities[J]. Journal of Development Economics,2014,110:52-63.

[10] 许召元,高颖,任婧玲.农民工子女就学地点选择的影响因素分析[J].中国农村观察,2008(6):12-21,80.

[11] 雷万鹏,徐璐.城镇化背景下农民工子女就学地选择意愿及其影响因素研究[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2016,55(6):150-158.

[12] 梁宏,任焰.流动,还是留守?——农民工子女流动与否的决定因素分析[J].人口研究,2010,34(2):57-65.

[13] 宋锦,李实.农民工子女随迁决策的影响因素分析[J].中国农村经济,2014(10):48-61.

[14] 李清彬,李博.中国居民幸福-收入门限研究——基于CGSS2006的微观数据[J].数量经济技术经济研究,2013,30(3):36-52.

[15] 白志远,亓寿伟.收入门槛、相对剥夺与老年人幸福感[J].财贸经济,2017,38(5):20-33.

[16] 陈翔,刘亚楠.经济发展、农民工收入与学龄前子女随迁——基于门槛效应的分析[J].统计学报,2022,3(5):20-32.

[17] BRUCE E HANSEN.Threshold effects in non-dynamic panels:Estimation,testing,and inference[J].Journal of Econometrics,1999,93(2):345-368.

[18] 周国富,陈菡彬.产业结构升级对城乡收入差距的门槛效应分析[J].统计研究,2021,38(2):15-28.

Income threshold effect on Chinese farmers’ decision-making about their children’s pursuit of urban education

WANG Ruonan1, RUAN Rongping2, ZHU Jia3,ZHENG Fengtian2*

(1.Research Institute for Ecological Civilization , Sichuan Academy of Social Sciences, Chengdu 610072, China; 2.School of Agricultural Economics and Rural Development, Renmin University of China, Beijing 100872, China; 3.ICBC Postdoctoral Research Station, Beijing, 100031, China)

Based on a sample of 7 617 rural households from the Chinese Family Panel Studies (CFPS), this study employs a threshold effect model to analyze the impact of household income on the Chinese farmers’ decision-making about their children’s going to school in cities . The research findings indicate that household income exhibits a threshold effect, with the income threshold set at a relatively high level. When household income falls below the threshold, its influence on the farmers’ decision about their children’s pursuit of urban education is insignificant; however, once it surpasses the threshold, it has a significantly positive impact on the decision. Furthermore, the study identifies heterogeneity in the income thresholds for Chinese farmers’ children to pursue urban education under different circumstances: with the income threshold higher for primary education compared with secondary education, for inter-county migration as opposed to within-country migration, and for synchronous enrollment rather than asynchronous migration. In light of these findings, it is recommended to further reduce the income threshold for farmers’ children to study in cities by refining the educational cost-sharing mechanism for agricultural migrant populations. Additionally, tailored policies for supporting urban education should be implemented based on specific circumstances.

Chinese farmers’ children; going to school in cities; household income; Threshold Effect Model; family strategy

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2023.05.007

C912.82

A

1009–2013(2023)05–0055–09

2023-08-10

国家社会科学基金重大项目(21ZDA059);国家自然科学基金面上项目(72073134);绿色创新发展四川软科学研究基地系列成果之一。

王若男(1996—),女,河北唐山人,助理研究员,主要研究方向为教育经济、城乡融合。*为通信作者。

责任编辑:曾凡盛