新型城镇化与粮食综合生产能力耦合协调演化特征及其影响因素——基于湖南省2011—2021年面板数据的分析

曾福生,郑爽鑫

新型城镇化与粮食综合生产能力耦合协调演化特征及其影响因素——基于湖南省2011—2021年面板数据的分析

曾福生,郑爽鑫

(湖南农业大学 经济学院,湖南 长沙 410128)

基于湖南省14个市(州)2011—2021年的面板数据,测算各市(州)新型城镇化水平与粮食综合生产能力,探讨两者的时空耦合协调演化特征及其影响因素。结果表明:研究期间湖南省新型城镇化指数、粮食综合生产能力指数及其耦合协调度均呈现上升趋势,耦合协调关系实现了“轻度失调—勉强协调”的跨越;各市(州)耦合协调度在研究期间皆有较大幅度的提升,除株洲和湘潭基本均衡发展外,大部分市(州)的新型城镇化与粮食综合生产能力发展的进程并不同步,长沙市粮食综合生产能力长期滞后,其他市(州)新型城镇化滞后;土地与劳动力资源、产业结构、城乡收入差距会显著影响两者耦合协调发展。

新型城镇化;粮食综合生产能力;耦合协调

一、问题的提出

粮食安全是国之大者、民生之本。党的十八大以来中国的粮食发展取得了辉煌成就,这既归功于国内粮食安全保障处于历史最高水平,也得益于有效利用国际粮食市场和资源作为国内生产供应和产销缺口的重要补充[1]。然而,受新冠疫情、极端气候、地缘政治冲突等因素的影响,粮食贸易的不确定性增加,稳定国内粮食生产供给仍具有极端重要性。“十四五”规划纲要对保障粮食安全作出全面部署,将粮食综合生产能力确立为安全保障类约束性指标列入五年规划。要实现“中国碗盛中国粮”,着力提升粮食综合生产能力必要且迫切。中国正处于城镇化快速发展时期,高速城镇化在改善城乡人民生活的同时,也产生了城市人口猛增、无序扩张、水土退化、生态破坏等一系列问题[2]。如果不能有效化解城镇化进程中产生的一些矛盾以及由此而导致的粮食安全问题,对于拥有14亿人口的中国来说,则会面临一些潜在的风险。中国城镇化发展必须由速度型向质量型转变,新型城镇化便是适应了这种发展趋势而提出的[3]。新型城镇化给粮食综合生产能力带来了新课题与新机遇,实现两者之间良性互动对推动城乡统筹,保障国家粮食安全,助推经济社会高质量发展意义重大。

已有研究主要从传统的城镇化与粮食安全入手,探讨城镇化对粮食安全的影响,分析城镇化与粮食安全的协调关系等。城镇化在粮食生产和消费两方面均对粮食安全有所影响[4]。在粮食生产方面,城镇化引起土地扩张、土壤污染、用水竞争、劳动力转移等问题造成粮食生产的资源投入减少[5,6]。城镇化发展还通过带动农业技术进步、生产资本积累、产业结构调整等对粮食生产产生影响[7,8]。在粮食消费方面,城镇化促进了食物消费结构的升级,会提高粮食的需求总量,即加剧了粮食安全压力[9]。总体来看,城镇化发展对于粮食安全来说是一把“双刃剑”。此外,少数学者就城镇化与粮食安全究竟能否实现协调发展、协调程度如何等相关问题开展了研究。朱媛媛等[10]基于耦合协调模型、地理探测器研究发现,河南省新型城镇化与粮食安全耦合协调经历了濒临失调—中度协调的跨越,半数以上市域为新型城镇化发展滞后型,土地与劳动力资源是影响两者协调发展的核心要素。刘传明等[11]通过测算淮河生态经济带28个地级市城镇化与粮食安全的耦合协调水平发现,各市耦合协调水平稳步上升,说明城镇化与粮食安全可以实现协调发展。崔钊达等[12]构建粮食生产与城镇化协调性指数模型发现,失衡的粮食主产区数量呈增加态势,大部分粮食主产区协调类型属于粮食增长滞后型。姚成胜等[13]运用耦合模型分析中国城市化与粮食安全耦合关系发现,两者的协调度不断上升,但自2001年以来,城市化指数一直高于粮食安全指数,粮食安全是耦合系统的主要限制因素。

现阶段,随着国内外环境的不断变化,粮食安全的内涵由只注重粮食产量增加扩展到生产效率提升、生态环境保护与风险抵御能力提升等方面。增强粮食综合生产能力是实现国家粮食安全的关键,已逐渐成为学术界和各级政府的共识[14]。中国城镇化已经处于快速发展的中后期,正在转向全面提升质量的新阶段,新型城镇化是强调农业和粮食、生态及环境等统筹发展的城镇化[15]。“十四五”是推动新型城镇化实现高质量发展的关键时期,实现新型城镇化与粮食综合生产能力耦合协调发展是顺应时代发展所需。已有研究成果为认清和科学把握新型城镇化与粮食综合生产能力两者的辩证关系奠定了坚实基础,但较少文献直接对两者的耦合协调发展进行深入考察。同时,现有研究大多以全国、粮食主产区、中部地区等作为研究靶向,其观测视角偏于宏观[16],较少从市域等更为微观的尺度进行探索。湖南省作为农业大省、全国粮食主产区,在全面建设社会主义现代化国家进程中,肩负着扛稳粮食安全和推动经济高质量发展的双重重任。基于此,本文拟以湖南省作为研究对象,首先运用加入时间变量的熵值法测度各市(州)新型城镇化水平与粮食综合生产能力;其次,运用改进的耦合协调度模型探讨两者的耦合演化特征;最后,构建双向固定效应模型探测两者耦合协调发展的影响因素,以期为区域新型城镇化与粮食综合生产能力的高效、协调、可持续发展提供指导。

二、机理分析与研究方法

(一)机理分析与评价指标体系构建

城镇化的本质是人口向城镇集聚、城镇规模扩大以及由此引起的经济社会变迁。新型城镇化是质量优先、规模适度的城镇化,其核心是以人为本,更注重人们生活品质、城乡融合发展以及蕴含了绿色低碳等理念[17]。粮食综合生产能力是指一定时期的一定地区,在一定技术条件下,由各生产要素综合投入所形成的、可以稳定达到一定产量的粮食产出能力[18]。实现新型城镇化与粮食综合生产能力“互促共进”,必须厘清二者之间的内在逻辑联系,其关键着力点在于资源要素在城乡间的流动与再配置机制。

耕地面积影响粮食生产能力,而土地又是城镇化发展的物质载体,国家对耕地面积的调控约束着新型城镇化对土地利用结构的改变[10]。城乡过大的收入差距使农民种粮意愿降低、投入粮食生产的劳动力资源减少。流失的劳动力多是具有较高人力资本的青壮年,这使得从事粮食生产的劳动力面临数量与结构的双重约束。当然,新型城镇化的推进也会导致先进生产要素向农业或农村延伸和集聚,通过改良育种和生产技术、改善生产条件等为粮食生产提供技术、资金、装备和人才上的支撑[19]。同时,为了协调城镇化诱致的新要素结构关系,土地集约经营与管理逐渐成为适应性形态,为粮食适度规模经营和集约化经营创造条件。粮食是人类赖以生存和发展的必备物质。当劳动力从农村转移到城市之后,城市中粮食消费的人口增加,且随着生活水平的提高,食物消费结构升级会促进肉蛋奶等食物的消费,这会促进食物总消费量的提升。粮食综合生产能力提高能够在保持粮食产出的前提下,减少对土地及劳动力资源的占用,生产出质优量足的农副产品,为食物消费转型升级提供支撑。粮食综合生产能力提升也通过粮食增产、农民增收,拉动消费、扩大内需,为城镇经济的可持续发展注入强劲动力。

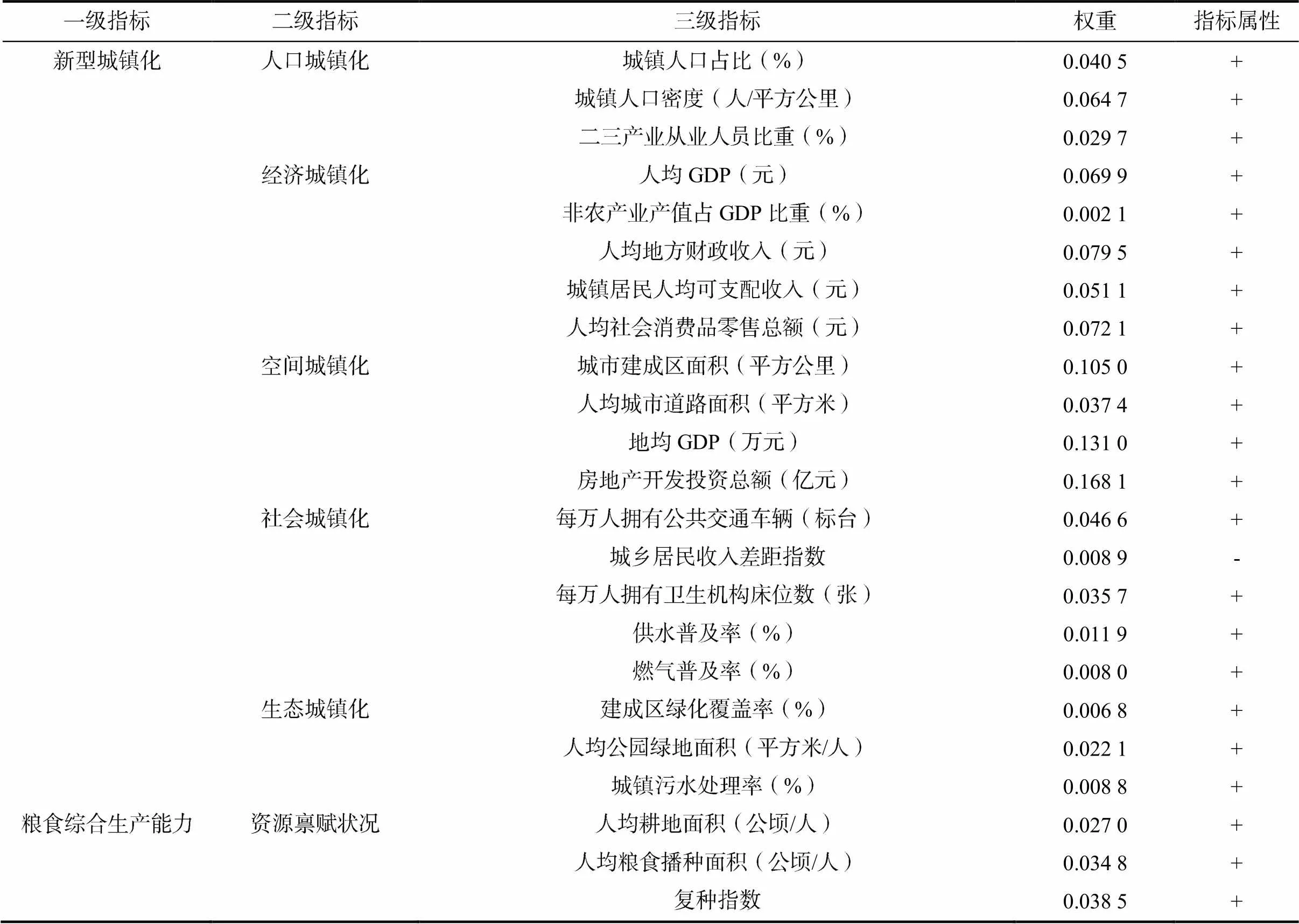

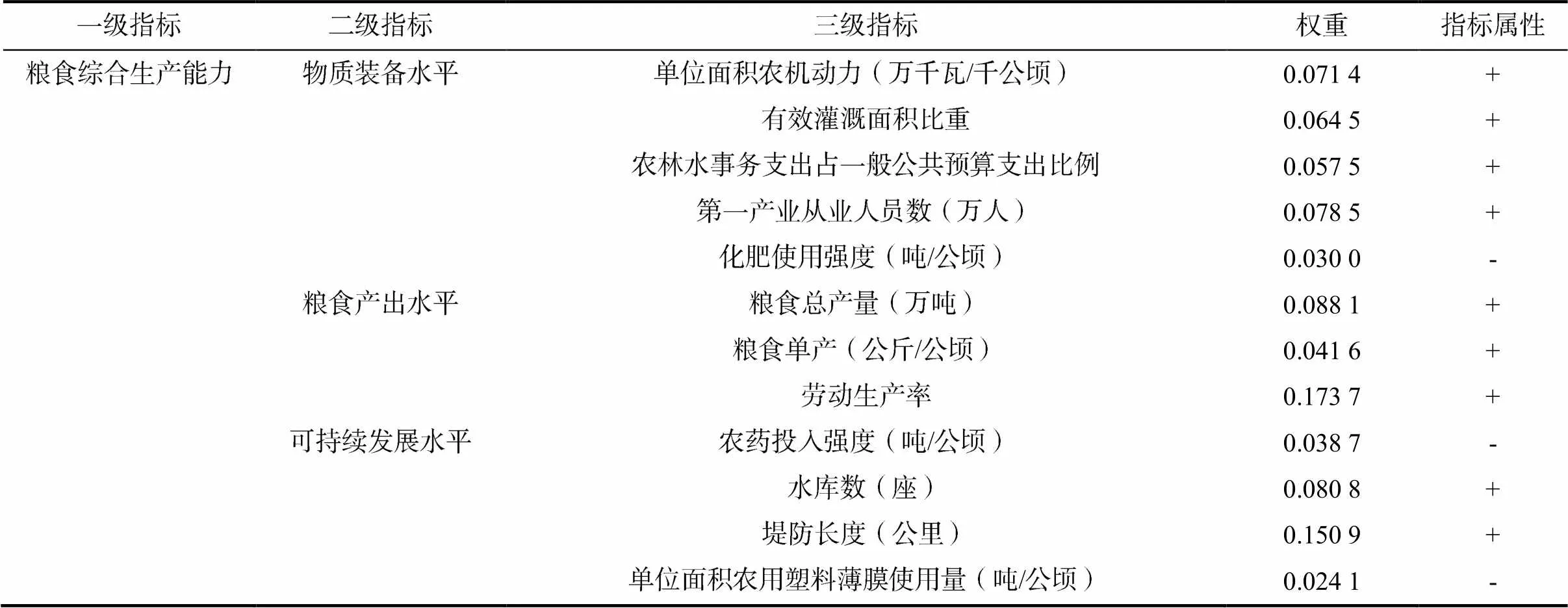

本文按照科学性、代表性和可获得性原则,构建新型城镇化和粮食综合生产能力评价指标体系。在借鉴已有指标体系的基础上[20,21],参考新型城镇化官方规划文件,本文认为新型城镇化是人口、经济、空间、社会和生态5个子系统间的协同发展,共选取20个指标来度量新型城镇化水平(表1)。粮食综合生产能力由投入和产出两方面的因素构成[22],主要取决于投入粮食生产的土地、资本、技术、劳动、制度等生产要素的状况。基于对粮食综合生产能力内涵的把握,同时主要参考辛岭等[23]的研究成果,本文选取了资源禀赋状况、物质装备水平、粮食产出能力和可持续发展水平四个准则层15项指标来衡量粮食综合生产能力(表1)。

表1 新型城镇化和粮食综合生产能力评价指标体系

表1(续)

(二)模型构建

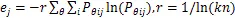

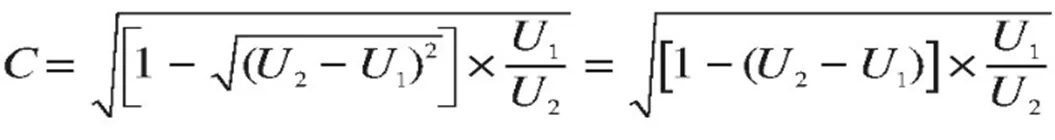

熵值法能够对数据进行客观赋权,避免专家赋权的主观性,客观准确地评价研究对象。为了能够实现不同年份之间的比较,本文借鉴赵会杰等[24]的做法,对熵值法作了改进,加入时间变量,使得分析结果更加合理。改进的熵值法评价模型如下:

指标的标准化处理。为消除不同指标量纲的影响,参考陈寒冰[25]的研究采用极值法对原始数据进行标准化处理;

正向指标:

负向指标:

(2)

对数运算过程中需底数大于0,故对标准化后指标的数据进行平移处理:

确定各指标权重:

(4)

(6)

(7)

计算各系统综合评价指数:

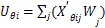

耦合协调度模型是研究区域整体均衡发展程度的有效工具,但传统的耦合度模型被验证存在效度和信度不够的问题。因此,本文拟采用改进的耦合度模型测算新型城镇化与粮食综合生产能力两系统的耦合状态,修正后的模型使耦合度尽可能分布于[0,1],进一步计算出来的协调发展度可以更合理地代表耦合协调关系与发展水平的测度[26]:

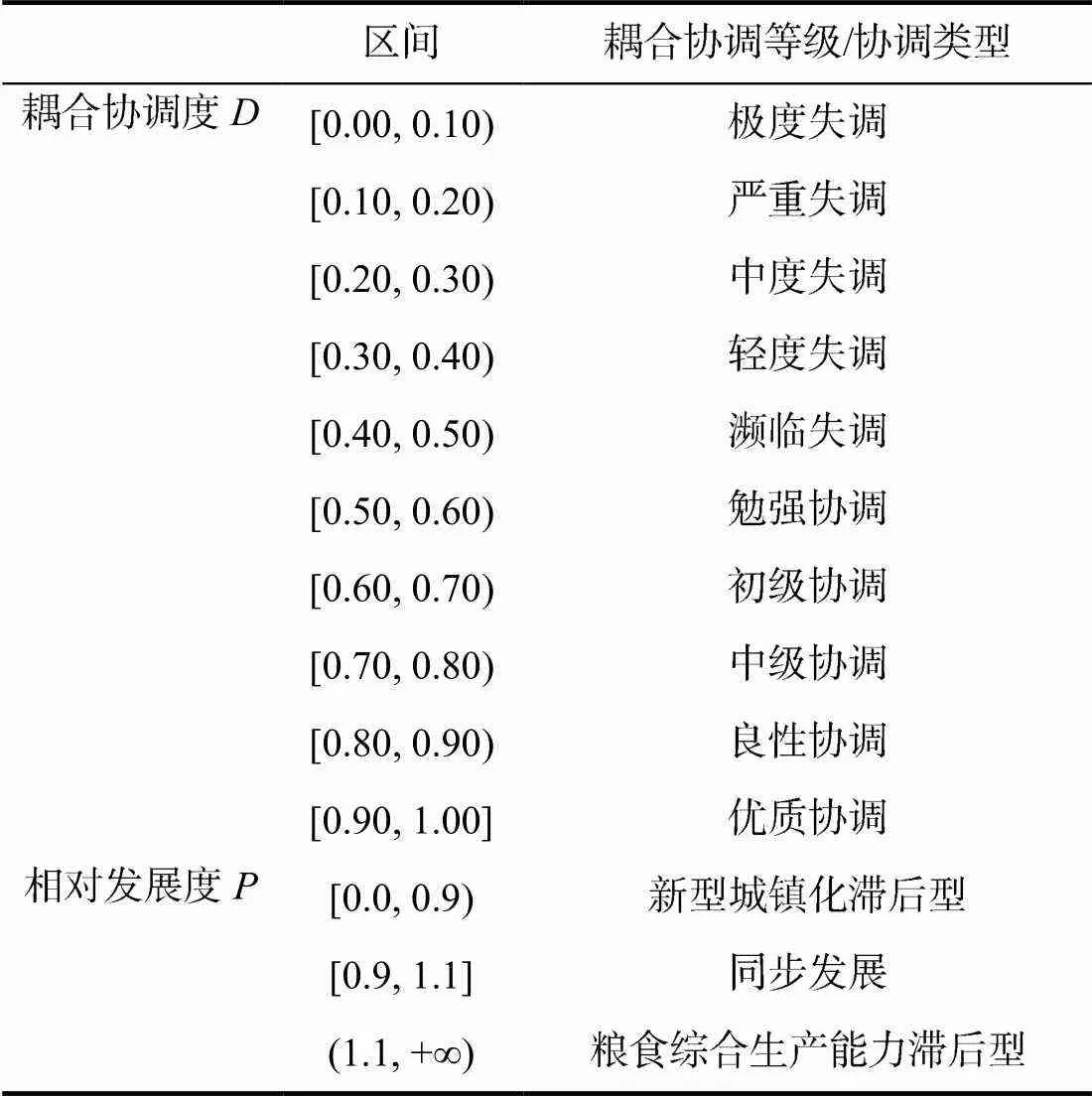

结合耦合协调度和相对发展度[27],进一步划分出两系统耦合协调阶段及其内部水平差异(表2),以直观判别二者耦合关系的系统发展特征。

表2 新型城镇化与粮食综合生产能力耦合协调等级及类型

参考已有研究[28,29],并结合理论与实际分析,经济发展水平、产业结构、土地利用方式、劳动力结构、城乡收入差距等都可能是影响新型城镇化与粮食综合生产能力耦合协调水平的重要因素。本文以耦合协调度为被解释变量,选取人均GDP、非农就业人口比重、建成区面积、二三产业产值占GDP比重、城乡收入差距指数共5项指标作为解释变量(表3),进一步进行回归分析。

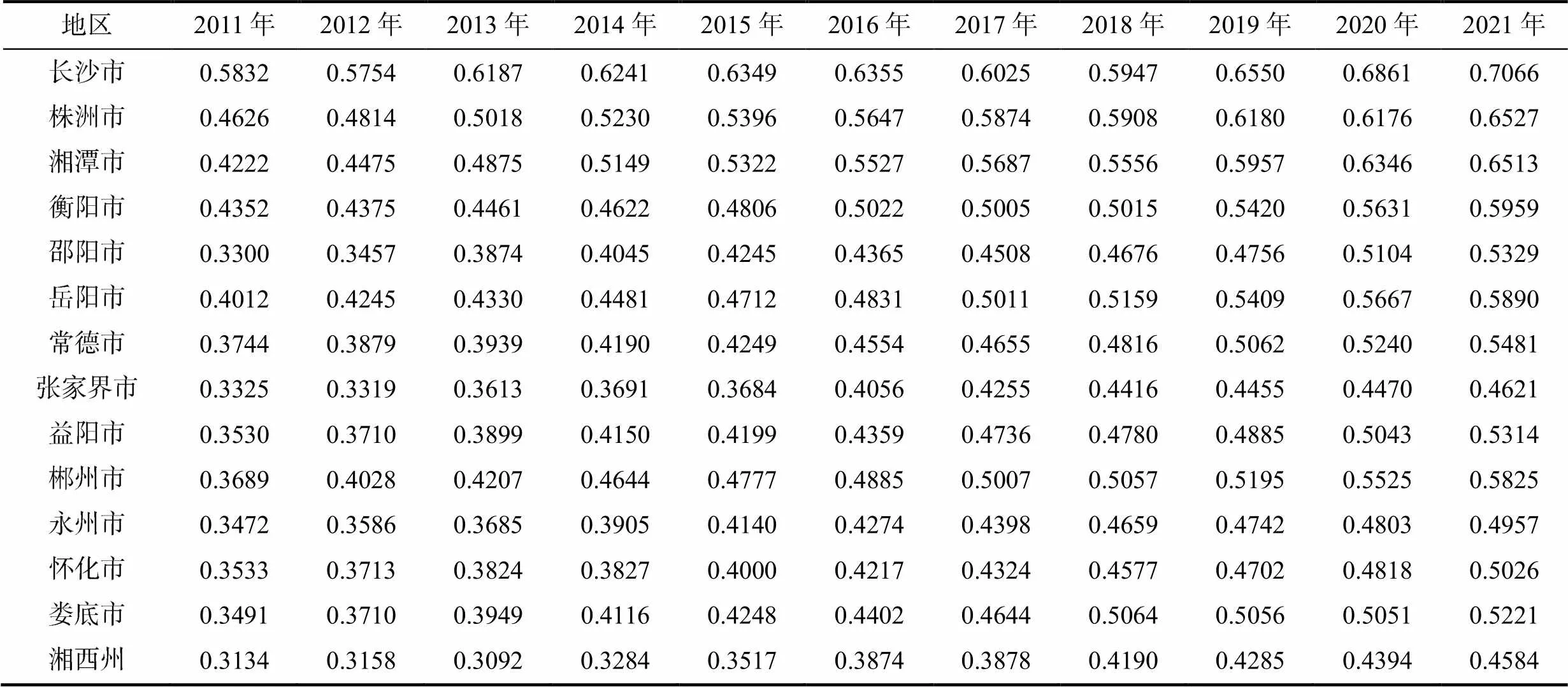

在进行回归分析之前,分别采用F检验和Hausman检验进行估计,都在5%的水平下拒绝了原假设,因此,选用固定效应模型进行参数估计。为避免异方差和多重共线性,本文对相关变量进行取对数处理,具体模型构建如下:

表3 耦合协调度影响因素

三、新型城镇化与粮食综合生产能力耦合协调发展水平分析

考虑到数据的可获得性和准确性,本文采用的数据主要来源于2012—2022年《中国统计年鉴》《中国城市统计年鉴》《湖南统计年鉴》《湖南农村统计年鉴》以及湖南省14个市(州)的统计年鉴、国民经济与社会发展统计公报及相关政府工作报告等;对于缺失数据,基于相邻年份数据,采用插值法进行补充。

(一)新型城镇化水平测度与分析

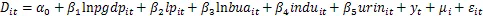

利用熵值法测算2011—2021年湖南省各市(州)新型城镇化综合指数,并通过汇总的方式计算出湖南省的均值。时序变化如表4所示。总体来看,研究期内湖南省新型城镇化指数逐年递增,由2011年的0.1650稳步提升至2021年的0.3646。具体来看,湖南省各市(州)新型城镇化综合指数基本呈现逐年增长的递进式发展态势(衡阳市和张家界市个别年份指数略有下降),表明湖南省各市(州)新型城镇化发展水平均显著提升,新型城镇化建设取得了持续进展。但目前湖南省各市(州)新型城镇化发展水平普遍较低,不同市(州)呈现新型城镇化发展速度不均匀、地区间发展不均衡的状态。空间演化如图1(a、b)所示。湖南省新型城镇化水平在空间上呈现出“长株潭”三足鼎立的分布格局。长株潭新型城镇化水平位列全省前三名,分别为0.8682、0.4376、0.4311。在中部崛起等国家战略支持和长株潭城市群一体化发展的目标驱动下,长株潭城市群抢抓契机,加快发展,经济建设取得了长足的发展,城乡居民生活水平持续改善,城市化水平不断提高,成为湖南省经济发展的核心增长极。其中,长沙市新型城镇化指数远超其他市(州),长沙作为湖南省的省会城市拥有人才、政策倾斜等方面的优势,优先获得了全面发展,极大地促进了新型城镇化进程[30]。

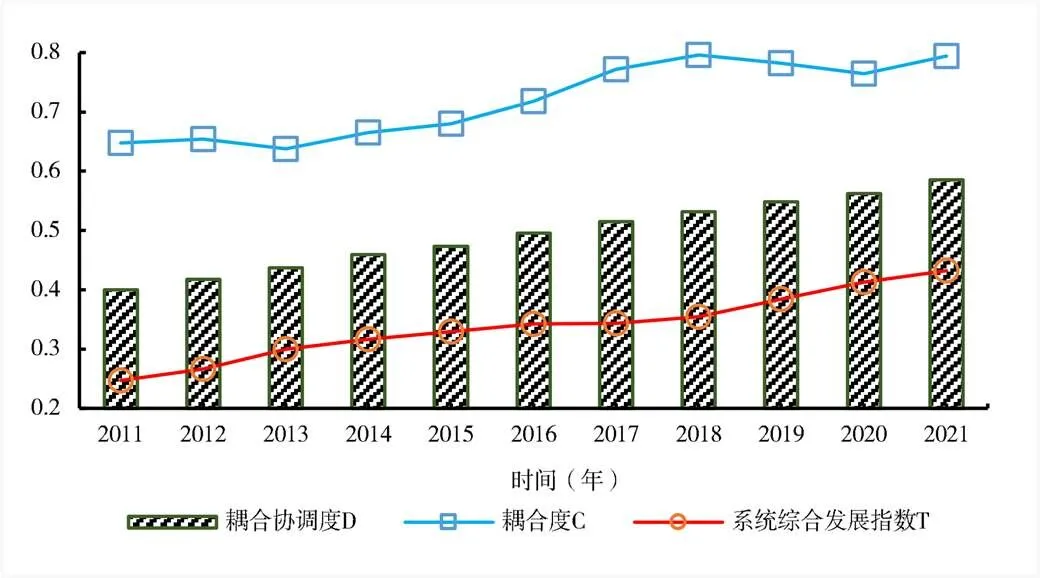

表4 2011—2021年湖南省各市州新型城镇化与粮食综合生产能力综合指数时序变化

图1 2011和2021年湖南省各市州新型城镇化与粮食综合生产能力的空间分布

(二)粮食综合生产能力测度与分析

利用熵值法对2011—2021年湖南省各市(州)粮食综合生产能力综合指数进行测算,并通过汇总的方式计算出湖南省的均值。时序变化如表4所示。湖南省粮食综合生产能力指数从2011年的0.3292波动上升到2021年的0.5000,说明湖南省粮食产出水平、资源使用效率以及粮食安全保障能力得到明显提升。具体来看,研究期内湖南省各市(州)粮食综合生产能力总体呈现出波动增长的态势,但不同市(州)具有不同的变化过程。空间演化如图1(c、d)所示。湖南省粮食综合生产能力总体呈现“北高南低,西北最低”的空间分布状态。其中,常德(0.7172)、益阳(0.6514)和岳阳(0.6141)粮食综合生产能力指数最高,主要在于三市均位于洞庭湖地区,拥有适宜的气候条件,同时该区域种植业历史悠久、经验丰富、农业生产基础好。张家界(0.2804)和湘西(0.3927)在全省最低,张家界山地多,土层薄,土壤较贫瘠,种植业不发达,粮食生产不具优势。湘西山丘多、良田少,地形较为复杂,气候变化无常,自然灾害频繁发生,加上生产力水平低 , 交通不便,信息闭塞等因素,导致农业用地资源效益不高,粮食单产低于全省平均水平。

(三)新型城镇化与粮食综合生产能力耦合协调水平分析

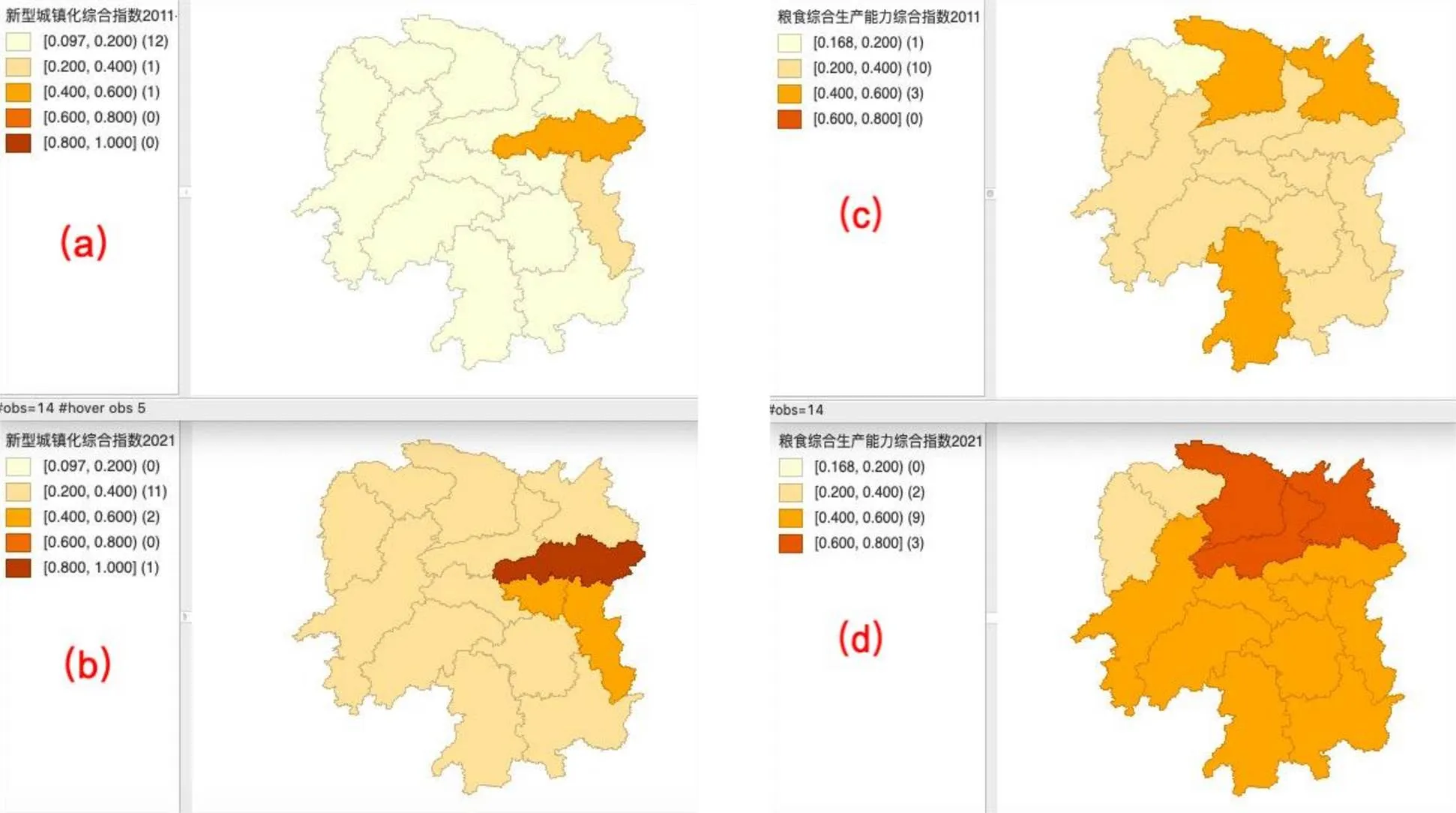

从整体上看(图2):研究期内湖南省新型城镇化和粮食综合生产能力耦合度由0.6473波动上升到0.7941,表明两系统耦合相关强度逐渐增强,二者相互作用并不断深化。研究初期,湖南省各市(州)新型城镇化与粮食综合生产能力均处于较低水平,“十二五”以来,湖南全省上下从实施“四化两型”战略到推进“两新一重”建设,各市(州)经济发展水平、基础设施建设、环境污染治理、社会发展投入、民生福祉等各方面都得到显著改善和提高,因此,研究后期两系统发展水平显著提升,耦合度提高。2011—2021年湖南省新型城镇化和粮食综合生产能力耦合协调度均值逐年递增,从0.3999稳步提升至0.5859,耦合协调关系实现了“轻度失调—勉强协调”的跨越,表明两系统双向良性互动和有序协同发展逐渐增强,符合研究期内湖南省新型城镇化水平不断提高、粮食综合生产能力显著提升的现实情况。

图2 2011—2021年湖南省新型城镇化与粮食综合生产能力耦合协调的时间变化趋势

从市(州)层面看(表5):2011—2021年湖南省各市州两系统耦合协调度皆有明显提升。2021 年长沙耦合协调度最高,达到0.7066,说明其新型城镇化建设与粮食综合生产能力的协调效应好,二者较好地实现了协调发展。主要原因在于长沙是首批国家级新型城镇化试点省会城市,经济较为发达,新型城镇化建设取得了显著成就。同时政府财政投入力度较大,在相关政策的支持下,农业农村现代化水平不断提升,农业基础设施建设及农业生产条件不断改善,粮食综合生产能力明显增强,使得两系统耦合协调度不断上升[31]。株洲、湘潭紧跟其后,耦合协调度均超过了0.6000。而永州、张家界、湘西耦合协调度则均未达到0.5000,湘西最低,仅为0.4584。主要是由于地理位置、地形条件等不利条件,这些地区经济发展相对落后,人才队伍匮乏,工业基础薄弱,新型城镇化发展动力不足,农业生产条件差,农业农村发展难度大。

表5 2011—2021年湖南省各市(州)新型城镇化与粮食综合生产能力耦合协调度的时间变化趋势

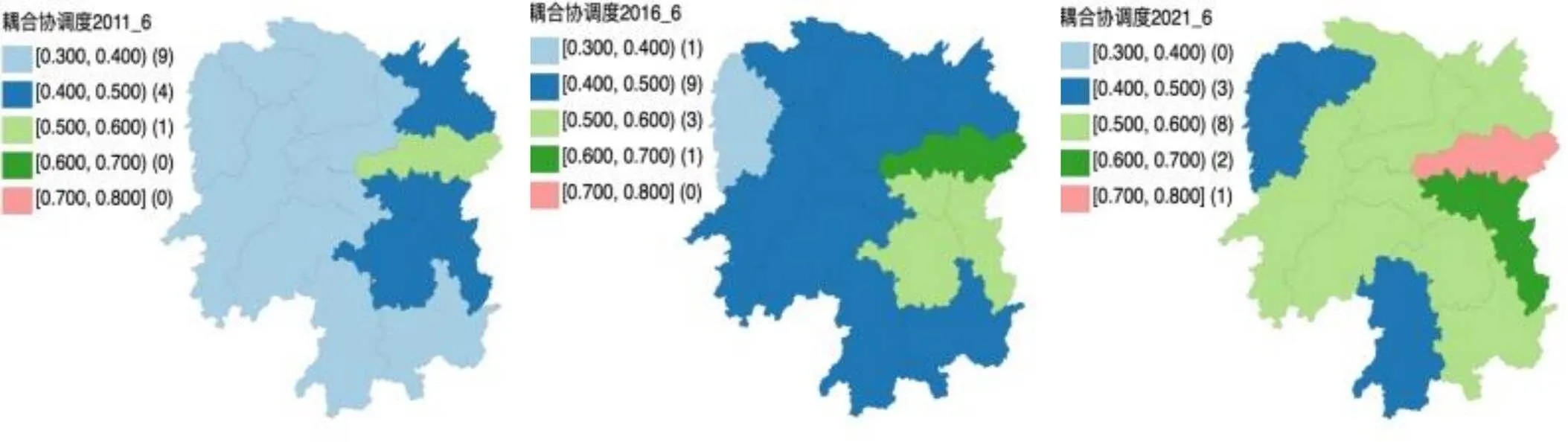

接下来,为了更直观地呈现14个市(州)新型城镇化水平与粮食综合生产能力耦合协调发展的空间差异特征,基于2011、2016以及2021年各市(州)的耦合协调度结果,利用Geoda软件对其进行空间可视化处理,相关结果如图3所示。

图3 2011—2021年湖南省各市(州)新型城镇化与粮食综合生产能力耦合协调度空间演变

从耦合协调类型空间演变看,2011—2021 年,湖南省各市(州)新型城镇化与粮食综合生产能力耦合协调阶段均向良性互动方向改变,耦合协调发展的正向效应显著,有望能够实现协调发展。具体来看,2011年湖南省各市(州)新型城镇化与粮食综合生产能力耦合协调度仅涉及3种类型,其中,分布最广泛的耦合协调类型为轻度失调类型,包括邵阳、常德、张家界、益阳、郴州、永州、怀化、娄底、湘西;属于濒临失调类型的包括株洲、湘潭、衡阳、岳阳,占比28.6%;仅长沙处于勉强协调类型。至2016年,湖南省各市(州)新型城镇化与粮食综合生产能力耦合协调度囊括4种类型,其中处于濒临失调类型的市(州)较多,占比64.3%,表明该时期湖南省各市(州)基本处于低水平的相互制约状态。其中,邵阳、常德、张家界、益阳、郴州、永州、怀化、娄底由轻度失调阶段上升到濒临失调阶段;株洲、湘潭、衡阳则由濒临失调阶段上升为勉强协调类型;长沙由勉强协调阶段上升为初级协调阶段;除此之外,岳阳、湘西耦合协调类型保持不变但耦合协调度皆有所提升。到2021年,湖南省各市(州)新型城镇化与粮食综合生产能力耦合协调度共涉及4种类型,其中,湘西由轻度失调阶段上升为濒临失调阶段;邵阳、岳阳、常德、益阳、郴州、怀化和娄底则由濒临失调升至为勉强协调类型;株洲、湘潭由勉强协调进一步上升为初级协调阶段;长沙由初级协调阶段转变为中级协调阶段;衡阳、张家界和永州的耦合协调度变化不大,协调类型保持原状。至此,湖南省各市(州)新型城镇化与粮食综合生产能力基本实现相对协调发展,但其主要处于勉强协调水平,整体水平有待进一步提升。

(四)新型城镇化与粮食综合生产能力耦合协调类型及短板分析

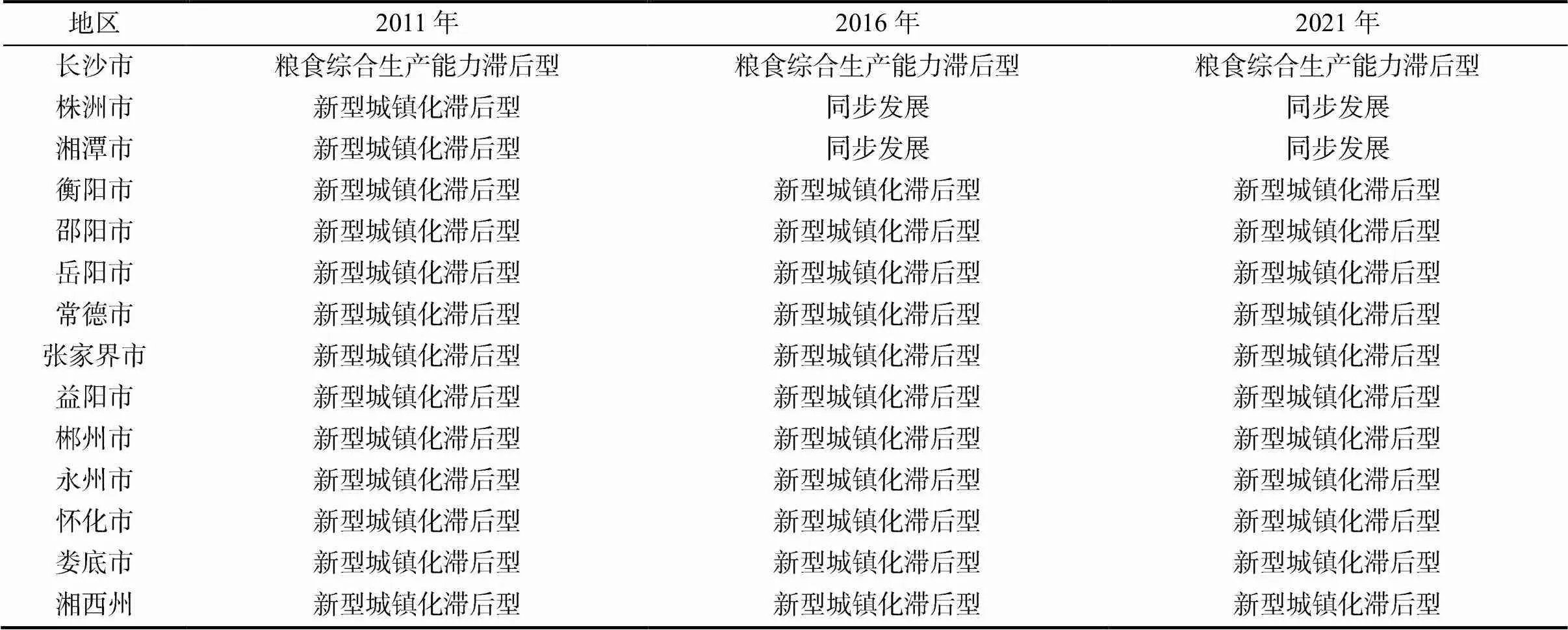

为进一步探究湖南省各市(州)两系统协调发展存在的问题及短板,本文利用相对发展模型,划分湖南省各市(州)新型城镇化与粮食综合生产能力耦合协调类型,所得结果见表6。

表6 新型城镇化与粮食综合生产能力耦合协调类型

从表6可知,研究期间,除株洲和湘潭新型城镇化与粮食综合生产能力基本均衡发展外,湖南省大部分市(州)二者发展的进程并不同步,耦合协调类型以“新型城镇化滞后型”为主。

具体来看,2011—2021年长沙市新型城镇化水平较高,但长期属于粮食综合生产能力滞后型。伴随着经济社会的快速发展,长沙城镇建设用地不断扩张,二三产业迅速崛起,较高的城乡收入差距吸引大量农村劳动力转移就业,第一产业发展也转向经济作物、农旅结合等新业态,粮食生产由于效益不高而被不断边缘化。株洲和湘潭从新型城镇化滞后型转变为两者同步发展型。株洲和湘潭抢抓中部地区崛起、长江经济带发展等重大战略机遇,全力推进新型城镇化工作,依托工业基地优势,加速推进传统工业的优化升级,努力培育高新技术产业和教育、文化、旅游等第三产业,城镇规模不断扩大、城镇功能不断增强,城市化水平不断提高。同时株洲和湘潭始终绷紧粮食安全保障这根主弦,实行以工促农、以城带乡的体制机制,推动基础设施向农村延伸、公共服务向农村覆盖,粮食综合生产能力得到显著提升,两者呈现同步发展状态。其余各市州耦合协调类型则属于“新型城镇化滞后型”。衡阳、岳阳、常德、益阳、邵阳、永州、怀化、郴州是农业大市、种粮大市,该类型区农业资源丰富,粮食单产水平高,承担了全省大部分的粮食产出量;随着改革进程的加快和经济的持续快速发展,产业结构不断优化升级,但经济发展比较缓慢,新型城镇化水平滞后于粮食综合生产能力。张家界、娄底、湘西的城市建设大大落后于其他市州,亟待进一步发展[32]。张家界地形复杂,土壤较贫瘠,严重限制了其农业的发展;而在新型城镇化发展中则面临人口分布较为分散、不利于形成城镇群,基础设施建设投资特别是产业发展投资不够,工业基础相对薄弱、产业结构单一、经济增长过度依赖以旅游业为主的服务业等问题,因此,张家界新型城镇化与粮食综合生产能力发展水平均位于全省末位。

(五)新型城镇化与粮食综合生产能力协调发展的影响因素分析

1.回归结果分析

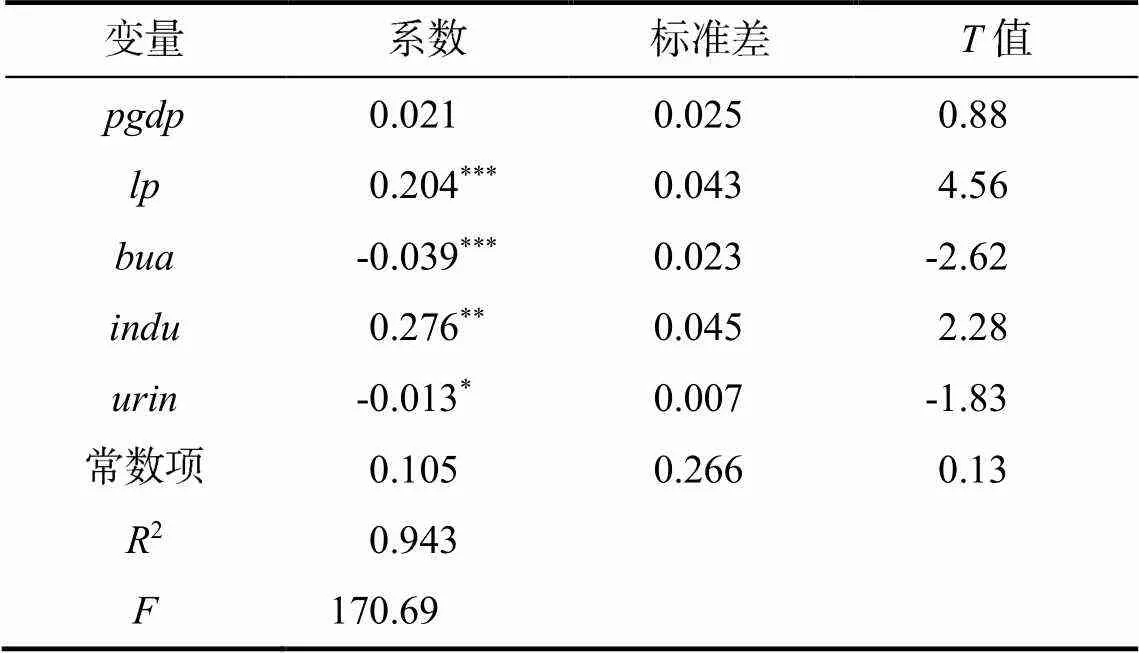

本文运用StataMP14计量分析软件分析新型城镇化与粮食综合生产能力的影响因素,回归结果见表7。

表7 耦合协调发展影响因素的回归结果

注:***、**、*分别表示在1%、5%和10%水平上显著,下同。

由表7可知:(1)人均GDP对耦合协调度的作用不显著,但回归系数为正。经济发展水平不断提高,能为城乡统筹发展提供较好的物质基础,通过完善城乡基础设施建设、增加生产要素投入以及提高公共服务水平等,也会促使二者耦合协调发展。(2)非农就业人口比重在1%水平下显著为正。大量农村剩余劳动力流向城镇从事工业、商业和其他服务业,可以促进城镇基础设施不断完善和产业持续发展,带动新型城镇化水平稳步提升。同时,先进生产要素逐渐渗透到农业领域,推进了农机装备转型升级,取代了部分农业劳动力,导致粮食生产对劳动力需求大大减少。(3)城市建成区面积对耦合协调度具有显著的负向效应。城市的扩张侵占了大量高质量的农田,在利益驱动下,耕地占补平衡政策难以落实到位,导致粮食综合生产能力下降,不利于二者耦合协调发展。说明土地作为二者耦合协调发展的基础资源,在农业与非农产业中的结构性供需矛盾日益凸显[15]。(4)产业结构在5%水平下显著为正,说明随着经济发展水平的提高,产业结构升级逐渐形成与新型城镇化建设、粮食综合生产能力的互促机制,有利于新型城镇化与粮食综合生产能力的长足发展。(5)城乡收入差距的回归系数为负,且通过了10%的显著性检验。说明城乡收入差距增大不利于耦合协调度的提升,缩小城乡收入差距能调动农民生产生活积极性,有助于城乡要素畅通流动,进而推动新型城镇化与粮食生产的协调发展。

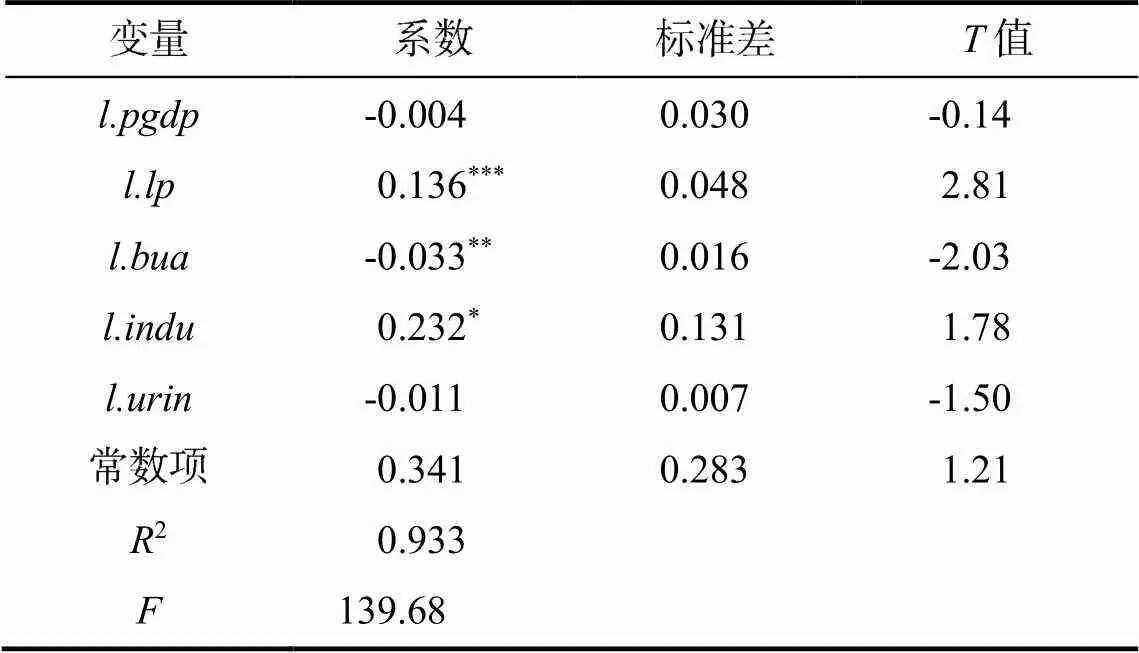

2.稳健性检验

本文接下来通过稳健性检验进一步检验结论的可靠性。通过对解释变量滞后化处理进行检验(表8),检验结果表明劳动力结构、土地利用方式、产业结构和城乡收入比的各回归系数方向未发生变动,回归系数大小变动较平稳,综合来看,主回归具有较好的稳健性。

表8 稳健性检验结果

四、主要结论与政策建议

上述研究表明:首先,2011—2021年湖南省新型城镇化建设取得了持续进展,但目前各市(州)新型城镇化水平普遍较低,不同市(州)新型城镇化发展速度不均匀,呈现地区发展不平衡现象。研究期间,湖南省粮食产出水平、资源使用效率以及粮食安全保障能力得到明显提升,各市(州)粮食综合生产能力具有不同的变化过程,但总体呈现出波动中增长的态势。其次,2011—2021年湖南省耦合协调度均值逐年递增,从0.3999稳步提升至0.5859,耦合协调关系实现了“轻度失调—勉强协调”的跨越,各市(州)的耦合协调度在研究期间皆有较大幅度的提升。从耦合协调类型来看,除株洲市和湘潭市的新型城镇化与粮食综合生产能力基本均衡发展外,湖南省大部分市(州)的进程并不同步,长沙市粮食综合生产能力长期滞后,其他市(州)新型城镇化滞后。最后,从影响因素来看,产业结构、土地利用方式、劳动力投入结构、城乡收入差距会显著影响两者耦合协调发展。

基于此提出以下几点对策建议:第一,切实处理好城镇规划用地和耕地保护的关系。制定科学合理的城乡土地利用全局规划,着力优化城镇空间结构。落实“藏粮于地”战略,加强政府对土地利用的宏观调控与监管作用,实现新型城镇化与粮食综合生产能力耦合协调发展。第二,推进城乡统筹发展。城乡统筹发展是加快地方经济发展与保障粮食安全的重要抓手。健全城乡要素双向流动体制机制,促进城乡公共服务普惠共享,提升城乡基础设施和公共服务水平。第三,坚持以科技创新引领高质量发展。应着力推动科技创新与经济发展深度融合,深入推进产学研合作和成果转化,助力新型城镇化建设。同时要深入实施“藏粮于技”战略,全方位加强育种科研人才队伍建设。也要统筹全省农民教育培训工作,培养一批爱农业、懂技术、善经营的高素质农民,提高粮食综合生产能力。

[1] 朱晶,王容博,徐亮,等.大食物观下的农产品贸易与中国粮食安全[J].农业经济问题,2023(5):36-48.

[2] 李国平,孙瑀.以人为核心的新型城镇化建设探究[J].改革,2022(12):36-43.

[3] 谢春凌.新型城镇化背景下我国粮食安全战略探讨[J].农村经济,2015(7):14-18.

[4] 徐李璐邑.城镇化进程中的粮食安全问题:一个研究综述[J].农业现代化研究,2020,41(4):557-567.

[5] CHEN J.Rapid urbanization in China:A real challenge to soil protection and food security[J].CATENA,2007, 69(1):1-15.

[6] HANJRA M A,QURESHI M E.Global water crisis and future food security in an era of climate change[J].Food Policy,2010,35(5):365-377.

[7] 高延雷,张正岩,魏素豪,等.城镇化对中国粮食安全的影响——基于省区面板数据的实证分析[J].资源科学,2019,41(8):1462-1474.

[8] 宁静,张彩坋,高富岗,等.新型城镇化对粮食生产的挑战——以山西省为例[J].天津农业科学,2014,20(10):51-54.

[9] 钟甫宁,向晶.城镇化对粮食需求的影响——基于热量消费视角的分析[J].农业技术经济,2012(1):4-10.

[10] 朱媛媛,汪紫薇,罗静,等.中国中部重点农区新型城镇化与粮食安全耦合协调发展研究——以河南省为例[J].地理科学,2021,41(11):1947-1958.

[11] 刘传明,范观宇,王呈祥,等.淮河生态经济带城镇化与粮食生产耦合协调性时空特征[J].地域研究与开发,2022,41(1):38-44.

[12] 崔钊达,余志刚,王善高,等.中国粮食主产区粮食生产与城镇化协调发展研究[J].资源开发与市场,2021,37(11):1333-1338.

[13] 姚成胜,邱雨菲,黄琳,等.中国城市化与粮食安全耦合关系辨析及其实证分析[J].中国软科学,2016(8):75-88.

[14] 谢琼,王雅鹏.从典型相关分析洞悉我国粮食综合生产能力[J].数理统计与管理,2009,28(6):1108-1114.

[15] 王跃梅.新型城镇化、主销区粮食自给底线与能力安全[J].财经论丛,2016(12):10-16.

[16] 蒋正云,胡艳.中部地区新型城镇化与农业现代化耦合协调机制及优化路径[J].自然资源学报,2021,36(3):702-721.

[17] 欧进锋,许抄军,陈东.广东省新型城镇化高质量发展水平演变及其影响因素[J].经济地理,2023,43(3):78-87.

[18] 赵予新,李文琦.“四化”同步对粮食综合生产能力建设的作用机制分析[J].农业经济,2016(6):3-5.

[19] 杨钧.中国新型城镇化发展对农业产业结构的影响[J].经济经纬,2016,33(6):84-89.

[20] 陈明星,叶超,陆大道,等.中国特色新型城镇化理论内涵的认知与建构[J].地理学报,2019(4):633-647.

[21] 熊湘辉,徐璋勇.中国新型城镇化水平及动力因素测度研究[J].数量经济技术经济研究,2018,35(2):44-63.

[22] 杨萍果,毛任钊,赵建林,等.区域粮食综合生产能力及粮食安全分析——以河北省石家庄市为例[J].农业工程学报,2006(增刊2):279-282.

[23] 辛岭,高睿璞,蒋和平.我国粮食主产区粮食综合生产能力评价[J].中国农业资源与区划,2018,39(9):37-45.

[24] 赵会杰,于法稳.基于熵值法的粮食主产区农业绿色发展水平评价[J].改革,2019(11):136-146.

[25] 陈寒冰.中国农村土地交易效率测度及其空间分布特征研究[J].经济体制改革,2022(2):79-86.

[26] 王淑佳,孔伟,任亮,等.国内耦合协调度模型的误区及修正[J].自然资源学报,2021,36(3):793-810.

[27] 孙久文,崔雅琪,张皓.黄河流域城市群生态保护与经济发展耦合的时空格局与机制分析[J].自然资源学报,2022,37(7):1673-1690.

[28] 郭庆然,丁翠翠.中国“三化”协调发展的区域格局及其影响因素研究——基于省际面板数据的实证研究[J].河北经贸大学学报,2017,38(1):101-109.

[29] 李玉中.河南省“四化”耦合协调度及其影响因素研究[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2015,42(5):36-40.

[30] 付丽娜,彭真善,张爱群.新型城镇化与产业结构的交互影响——以环长株潭城市群为例[J].经济地理,2020,40(11):95-104.

[31] 刘娟,陈弘.农村基础设施对农业农村现代化水平的影响研究——以湖南省为例[J].农业现代化研究,2023,44(2):339-347.

[32] 文先明,王策,熊鹰,等.湖南省新型城镇化与金融支持的耦合协调发展[J].经济地理,2019,39(7):96-105.

Characteristics and influencing factors of coupling coordination evolution between new-type urbanization and comprehensive grain production capacity:Based on the analysis of panel data in Hunan Province from 2011 to 2021

ZENG Fusheng,ZHENG Shuangxin

(School of Economics, Hunan Agricultural University, Changsha 410128, China)

Based on the panel data of 14 cities (prefectures) in Hunan Province from 2011 to 2021, the new-type urbanization level and the comprehensive grain production capacity of each city (prefecture) have been calculated and their spatio-temporal coupling coordination evolution characteristics and influencing factors have been probed. The results show that the new-type urbanization index, the comprehensive grain production capacity index and the coupling coordination degree of Hunan Province all showed an upward trend during the study period, and the coupling coordination relationship has achieved a leap from mild imbalance to bare coordination. The coupling coordination degree of all cities (prefectures) has greatly improved during the study period. Except the basically balanced development of Zhuzhou and Xiangtan, the new-type urbanization and the development process of comprehensive grain production capacity of most cities (prefectures) were not synchronized. The comprehensive grain production capacity of Changsha has lagged behind for a long time while the new urbanization of other cities (prefectures) has lagged behind. Land and the labor resources, the industrial structure and the urban-rural income gap will significantly affect the coupling and coordinated development of the two.

new-type urbanization; comprehensive grain production capacity; coupling coordination

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2023.05.005

F326.11

A

1009–2013(2023)05–0036–11

2023-05-05

湖南省“研究阐释党的十九届六中全会精神和省第十二次党代会精神”重大招标项目(22ZDA020)

曾福生(1964—),男,湖南祁阳人,教授,博士生导师,研究方向为农业经济理论与政策。

责任编辑:李东辉