不完全性右束支阻滞的再认识

郭其凤,匡德俊,马玉兰,郭 玲,郑 婕,汤 进

(1.遵义医科大学附属医院 心内科,贵州 遵义 563099;2.遵义医科大学附属医院 妇科,贵州 遵义 563099)

不完全性右束支阻滞(incomplete right bundle branch block,IRBBB)在临床上极为常见,普通人群的发生率为3%~7%,男性高于女性[1],在运动员中的发生率更高,可达10%~30%[2]。IRBBB的心电图主要特征是V1导联呈“rSr’”型,但近年来人们发现能够出现此类心电图改变的原因较多,并非都是IRBBB,甚至有些可能有较重要的临床意义,因此其鉴别诊断受到临床重视。

1 IRBBB的定义与诊断标准

根据美国心脏协会、美国心脏病学基金会、心律基金会(AHA/ACCF/HRS)关于心电图标准化和解释的建议[3],IRBBB的定义如下:(1)QRS时限110~120 ms(成人);90~100 ms(4~16岁);86~90 ms(<4岁)。(2)V1或V2呈rsr’、 rSr’、rsR’或rSR’。R’时限通常>初始R波。在少数患者中,在V1和/或V2导联呈R型,R波有切迹。(3)S波持续时间>R波,或成人I导联和V6导联>40 ms。(4)左胸导联(V5、V6)R波峰值时间不延迟,而右胸导联RV1波峰值时间>50 ms。

符合上述标准3个即可做出诊断。若V1导联仅为R型又无挫折的情况下,应满足第4项标准。

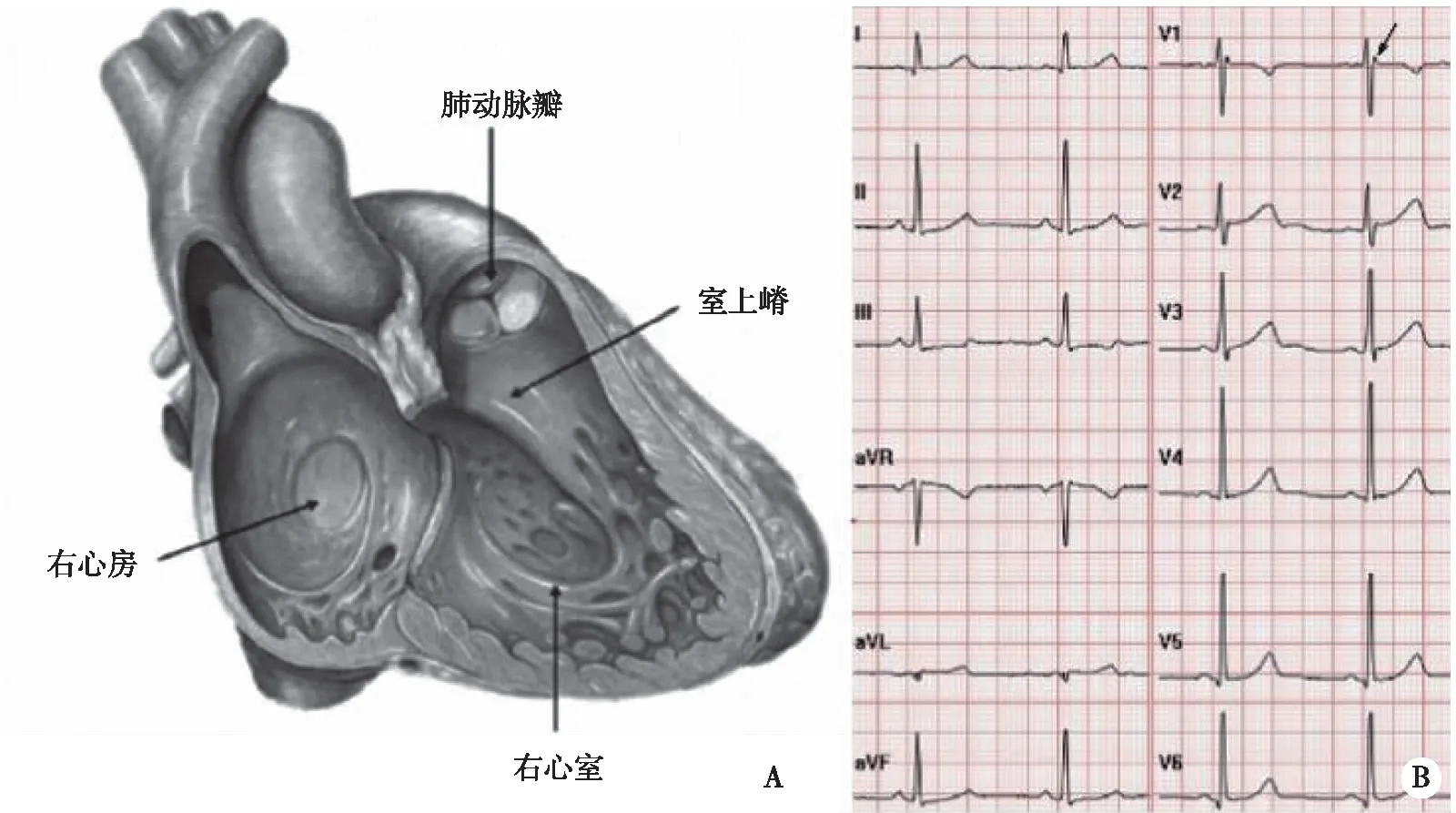

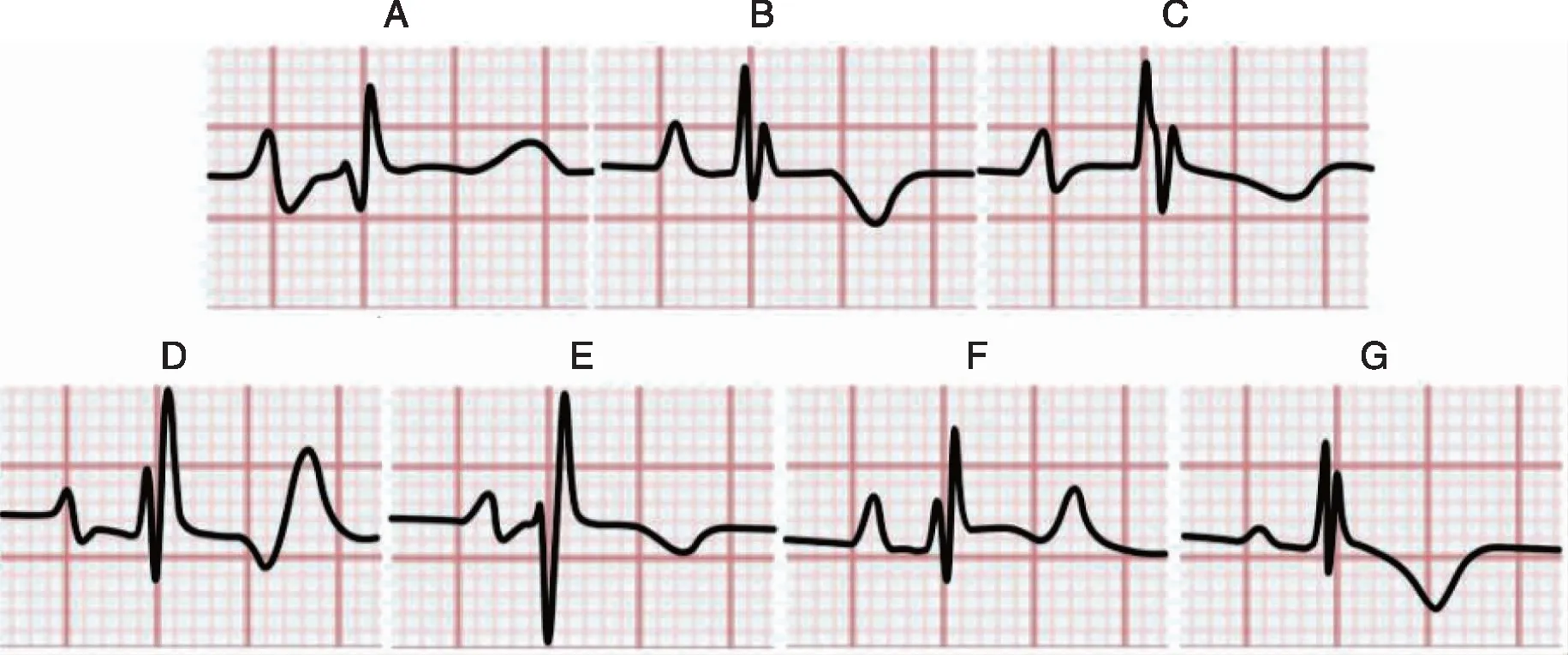

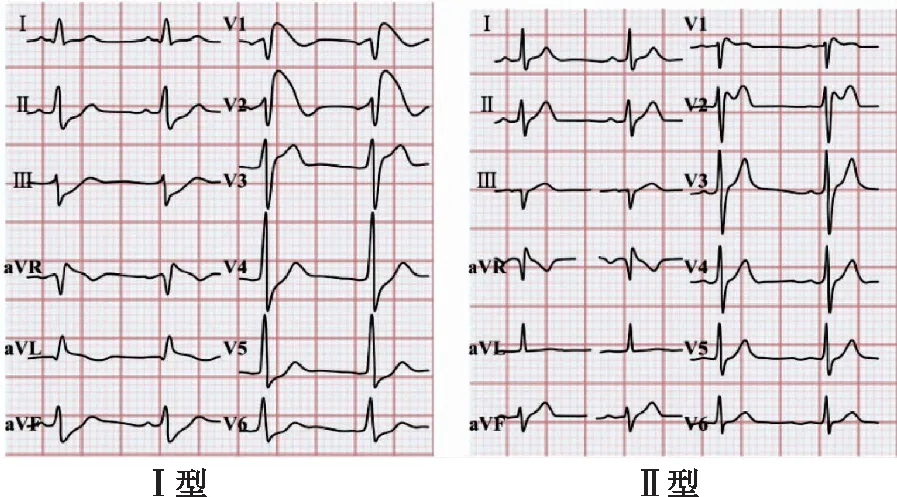

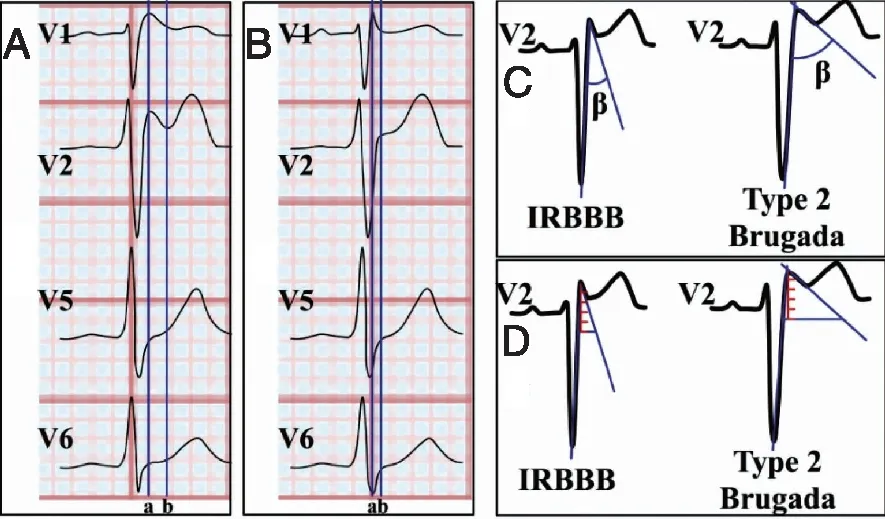

上述标准是国际上广泛接受的诊断标准,也是目前我国普遍采用的诊断标准,但更多情况下人们注重V1导联的QRS波群形态特点,而常常忽略了第3项标准,即I和V6导联的S波宽度是否达到标准,由此使得不少并非是IRBBB而被误诊,值得临床重视。当然,也有人对V1导联r’波振幅提出异议,认为r’可以≥r波,也可以 IRBBB的鉴别诊断主要是V1导联QRS波群形态鉴别,正常情况下V1导联QRS波群呈rS型,其r波为室间隔去极化的初始向量,对应在V5、V6导联为q波。V1导联的S波是左右室游离壁去极化的最大向量所形成,与之相应的是V5、V6的R波。心室去极化最后部分是心室的基底部,其产生的向量为终末向量,在V5、V6上表现为s波,在V1导联上则是其S波上升段的最后部分。 2.1 右胸导联位置上移 心室基底部去极化产生的终末向量指向右上后方,由于V1导联在胸骨右缘第四肋间,该位置低于终末向量,所以终末向量只能投影在V1导联S波升支最后部分。当V1导联的位置向上移动时,则该导联的正极可能正对着终末向量,由此心电图上出现r’波(图1)[6]。此时在鉴别诊断上应重视诊断标准的第3项,当然首先应检查导联安放位置是否准确,同时在心电图采集时应强调准确安放电极的重要性。此外当窦性心律时V1导联的P波完全倒置则高度提示V1导联电极位置上移。值得指出的是漏斗胸患者在V1导联位置正常连接时也会出现r’波,其心电图表现为P波倒置及V1导联QRS波群呈rSr’型[1]。 图1 V1上一肋间心电图 2.2 室上嵴图形 室上嵴(crista supraventricularis,CS)是位于三尖瓣和肺动脉瓣之间的右室肌嵴,其激动完全来源于浦肯野网,是心室最后被去极化的结构之一[7]。 正常去极化时,室上嵴是心室去极化的最后部分,其去极化向量通常被左室侧后壁基底部向左、向后的去极化向量所掩盖而不显露。少数情况下,因室上嵴远端去极化出现生理性延迟而显露,由此在V1导联形成r’波,而在I、aVL、V5、V6导联出现s波,此类心电图改变称为室上嵴图形(crista supraventricularis pattern,CSP),属于正常心电图变异,有时与SⅠSⅡSⅢ综合征相伴出现(图2)。 CSP常被误诊为IRBBB,而二者发生机制和临床意义截然不同,因此需要加以鉴别。二者的鉴别关键是QRS时限,CSP的QRS时限<100 ms,而IRBBB的QRS时限为100~110 ms。但有人[8]不同意此观点,认为QRS时限<100 ms就不存在心室去极化延迟,自然也就不会出现CSP。我们认为IRBBB诊断标准的第3项可能是二者的鉴别关键,因此在诊断IRBBB时应加以强调。 A:室上嵴解剖示意图;B:室上嵴心电图,箭头所示为室上嵴产生的r’波;A图修改于Diaz-Gonzalez L.2020年。图2 室上嵴解剖与心电图 2.3 右室肥厚 右心室肥厚或扩张导致某些区域电活动延迟,使得V1导联出现r’波。既往研究表明心电图表现为IRBBB图形的原因并不总是由于右束支或其周围浦肯野系统的异常传导引起,也有可能是右心室游离壁厚度增加的结果[9]。因右室肥厚而表现为IRBBB心电图改变的疾病较多(图3)[6]。如:二尖瓣狭窄、先天性肺动脉狭窄、慢性阻塞性肺疾病、房间隔缺损、Ebstein病等。上述疾病除有IRBBB的改变外,可能还伴有其他心电图异常改变,如二尖瓣狭窄常伴有P波增宽且V1导联P波呈正负双向;先天性肺动脉狭窄可有V1导联P波高尖;儿童房间隔缺损伴有“缺陷性T波”,即V2导联T波峰值出现时间较V6导联延后(图4)。尽管如此,但仅从心电图上进行鉴别诊断有时非常困难,甚至无法鉴别,需要结合临床资料和其他相关检查结果才能做出准确诊断。 A:二尖瓣狭窄;B:轻度肺动脉狭窄;C:慢性阻塞性肺疾病;D:房间隔缺损;E:法洛四联症(术后);F:Ebstein病;G:双心室扩大。图3 右室肥厚V1导联呈IRBBB图形 2.4 致心律失常性右心室发育不良 ARVD/C(arrhythmogenic right ventricular dysplasia/cardiomyopathy,ARVD/C)是右心室部分心肌被脂肪和纤维组织替代的心肌疾病,该病可为家族性或散发性,通常为常染色体显性遗传,该病早期一般无症状,但有心脏猝死的风险,尤其是在运动过程中。存活于脂肪和纤维组织中的心肌去极化延迟,进而在心电图上可能出现多种表现,Nasir等[10]对此进行了总结后提出了4种心电图表现(图5)。国际工作组1994年制定了ARVD/C诊断标准并于2010年进行了修订,虽然在新制定的标准中右束支阻滞因缺乏特异性而未纳入诊断标准中,但马力等[11]研究表明18.8%患者表现为右束支阻滞,赵英杰等[12]观察到CRBBB与IRBBB各占16%,而39%表现有ε波。ε波是ARVD/C最具特异性的心电图表现,因其出现于QRS波群与T波之间而非QRS波群的直接延续,因此与IRBBB容易鉴别。ARVD/C表现为IRBBB时,其心电图与真正的IRBBB鉴别有较大困难,这也是TFC更多地提出心脏核磁显像和超声心动图的诊断标准的原因,β角和三角形底宽度在二者的鉴别上有一定的临床价值,详见Brugada综合征。 A:正常心电图V2与V6的T波顶峰一致;B:房缺患者心电图QRS呈IRBBB,同时V2的T波顶峰较V6延后。图4 房缺“缺陷T波” V1导联,阴影为去极化延迟部分。Normal:正常;TAD:去极化延迟;IRBBB:不完全性右束支阻滞;ε波:ARVD/C特异性心电图改变;CRBBB:完全性右束支阻滞。图5 ARVD/C右室去极化延迟 2.5 Brugada综合征 Brugada综合征是1992年Brugada兄弟二人提出的一种遗传性心脏离子通道病,该病与离子通道基因突变有关,心电图主要以右胸(V1、V2)导联J点抬高伴ST段穹窿样或马鞍样抬高为特点,患者可能发生多形性室速和室颤,甚至心源性猝死。既往Brugada综合征根据心电图表现分为三型,目前国际专家共识将Ⅱ型与Ⅲ型合并而将Brugada综合征分为二型[13],即Ⅰ型与Ⅱ型,其中Ⅰ型与原Ⅰ型相同(穹隆型),Ⅱ型则为马鞍型(图6)。 图6 二种类型Brugada综合征 Ⅰ型Brugada综合征在V1、V2导联无r’波,因此一般无需与IRBBB鉴别。而Ⅱ型Brugada综合征因其在V1、V2有r’波,因此需要与IRBBB鉴别。二者鉴别较为简单的方法是根据右胸导联与左胸导联QRS波群终点是否一致进行判定[14],即Brugada综合征的V1、V2导联QRS波群终点长于与V5、V6导联,而IRBBB的V1、V2导联QRS波群终点与V5、V6导联相同,其原因是Ⅱ型Brugada综合征的r’波中包含有心室的复极成分(图7A、B)。当该方法难以分辨时还可以通过以下指标予以判断:(1)Ⅱ型Brugada综合征的r’波≥2 mm,ST呈马鞍型抬高≥0.5 mm,伴V2导联T波直立;(2)r’波形成的角度(β角)≥580;(3)r’波顶峰下5 mm处与r’波降支延线所形成的三角的底边>4 mm(图7C、D)。 2.6 左束支区域起搏 2017年Huang等[15]成功完成第1例左束支区域起搏,随后掀起了LBBaP热潮。有研究表明[16]LBBaP(left bundle branch area Pacing,LBBaP)是一种新的生理、安全、有效的起搏方法,整体成功率高。与常规右室起搏相比,LBBaP可以纠正左束支阻滞,从而改善心脏电-机械不同步。由于LBBaP诱导的右室激活延迟,因此在心电图出现右束支阻滞图形,其形态特征更接近于IRBBB形态,而非CRBBB形态[17]。但Gao等[18]观察发现LBBaP心电图在V1多呈Qr(60.7%)和qR型(19.6%),而典型右束支阻滞(rSr’)较少(7.1%),还有部分患者呈QS型(12.5%),图8。出现上述图形改变的原因是LBBaP时心室最先去极化的部分不是室间隔,而是通过左后分支传导的左室壁。其图形差异还与起搏电极植入的具体部位和室内传导系统的状态有关。该结果也在Das等[19]的观察中得到证实。对LBBaP的QRS波群形态变化尚有诸多不确定因素有待进一步研究。 LBBaP心电图与IRBBB的鉴别十分简单,根据心电图出现心室起搏信号,同时结合起搏器植入病史则很容易做出判断。但当心室起搏信号不清晰且病史不详时鉴别诊断会较困难,容易做出误判,此类情况在临床上并不少见,需要心电图医生高度重视。 A:Ⅱ型Brugada综合征,a线为通过V1导联r’波顶点所做的垂线,该线与左胸导联QRS波群结束点一致,b线为通过V1导联QRS波群终点所做的垂线,该线在左胸导联QRS波群结束点之外; B:IRBBB,a线为通过V1导联r’波顶点所作的垂线,该线在左胸导联QRS波群结束之内,b线为通过V1导联QRS波群终点所做的垂线,该线与左胸导联QRS波群结束点一致;C:β角示意图; D:三角形底边示意图。图7 BrugadaⅡ型与IRBBB鉴别 图8 LBBaP的V1导联QRS波群形态 IRBBB在所有年龄段都很常见,是临床上最为常见的心律失常之一,与CRBBB不同的是IRBBB没有随着年龄增加而发生率增高的特点。黄蓉等[20]在2 928例健康体检中发现IRBBB的发生率为2.7%。另有学者[21]对32 227例学龄儿童进行研究,结果表明其中3.0%存在IRBBB,但与心电图正常患儿检查出房间隔缺损的比例并无明显差异(2.5%vs 3.0%)。现有文献表明通常典型的IRBBB是良性的[1],尤其是运动员体检中发现其发生比例远高于正常人群,该现象目前广为接受的解释是由于运动员在大负荷运动训练的情况下出现右室代偿性增大,使得右室去极化时间延长,进而在在V1导联出现r’波,但并无特殊临床意义。目前普遍认为对V1导联出现r’波的良恶性情况如下,良性:(1)V1-V2导联的电极位置不正确(位于高位,而不是第四肋间);(2)漏斗胸;(3)单纯IRBBB;(4)运动员。恶性:(1)右心室扩大;(2)左侧心室预激;(3)高钾血症;(4)Ⅱ型Brugada综合征;(5)ARVD/C。 近年也有个别报道认为IRBBB对某些疾病具有预测价值。有人发现IRBBB同时伴右胸导联“缺陷性T波”对房间隔缺损有阳性预测价值[22]。还有学者[4]在对孤立性心房颤动患者进行对比性研究后发现,此类患者IRBBB的发生率为33.6%,显著高于健康人群(10.4%),其研究结果提示IRBBB可能与早发性孤立性心房颤动密切相关,由于此类相关报道较少还有待进一步观察。 总之,IRBBB应视为一种良性心律失常,一旦心电图检查发现IRBBB样的图形改变更应重视其鉴别诊断,既可避免正常变异被误诊,也可避免有重要临床价值的疾病被漏诊,尤其是在临床检查中发现同时并存有其他异常表现,则应排除其他的心脏病。2 IRBBB的鉴别诊断

3 临床意义