芥菜型油菜资源品质与萌发期模拟干旱抗性的评价及其相关性分析

原小燕,符明联,何 柳,李根泽,邓成市,陈晓艳,刘 珏,苏世强,张玉松,张立帆,刘飞虎

(1.云南大学农学院,云南 昆明 650500;2.云南省农业科学院经济作物研究所,云南 昆明 650205;3.盐津县农业技术推广中心,云南 盐津 657500;4.大理州农业科学推广研究院,云南 大理 671600;5.德宏州农业技术推广中心,云南 芒市 678400)

干旱对世界农业生产具有严重的影响,其危害远远超过其他非生物胁迫因素[1],并且在全球范围内呈现逐年加重的趋势[2]。中国水资源缺乏,近年来全国农业生产受旱灾影响明显加重,并且区域分布也发生了较大的变化,东北、西南地区的旱情灾情呈明显增加趋势[3],1983—2015年西南地区旱灾资料分析表明,云南旱情最严重,呈上升趋势[4]。油菜是我国区域分布最广、播种面积最大的油料作物,是植物油脂和植物蛋白的重要来源。菜籽油约占我国自产植物油总量的40%以上,随着人民生活水平的提高,食用油消费量持续处于强劲增长态势[5]。目前,我国油菜以冬油菜为主,约占全国油菜总面积的90%,主要集中在长江流域、云贵高原各省,秋旱导致油菜出苗不齐及苗弱影响产量的情况在各油菜产区时有发生,如湖北[6]、安徽[7]、湖南[8]、浙江[9]、长江中下游地区[10],及云南[11]等地均有报道。因此,鉴定、筛选耐旱种质,选育耐旱品种是从源头上降低干旱对油菜产业影响的有效方法。

目前我国大面积推广种植的油菜类型为甘蓝型油菜,但其在整个生长季节需水量大,对干旱的适应能力较差[12]、容易产生旱害[13]。芥菜型油菜作为我国重要的油菜类型之一,曾在中国中西部、印度、巴基斯坦等国的干旱地区广泛种植,具有耐旱、耐瘠、抗黑胫病和抗裂角等优点,是适应干旱、半干旱地区种植的油菜类型[14],已有报道成功将芥菜型油菜优良性状导入甘蓝型油菜[15-18],目前芥菜型油菜在我国土地瘠薄且干旱频发的西藏、云南等地仍有一定种植面积。云南地处低纬度高原,地理位置特殊,地形地貌复杂,形成特殊的生态地理条件和垂直的气候特性,蕴藏着非常丰富的芥菜型油菜种质资源[19]。此外,云南干、湿季分明,冬春易发季节性干旱的特殊自然环境,使得许多云南芥菜型油菜具有耐旱耐瘠的特点[14],如果能充分利用当地独特自然条件长期选择下形成的遗传多样性丰富的芥菜型油菜资源,系统筛选典型萌发期耐旱材料,将为油菜耐旱性状改良提供重要的参考信息。

油菜作为我国最主要的油料作物,脂肪酸是其最重要的组成,长链脂肪酸是一类碳原子数大于12的饱和或不饱和脂肪酸,其中碳原子数超过18的脂肪酸为超长链脂肪酸,超长链脂肪酸直接参与种子中甘油酯、生物膜膜脂等的生物合成,也是角质层蜡质合成的前体物质[20-21],参与植物对生物和非生物胁迫的反应[22-23]。油菜中脂肪酸碳原子数均大于12,其中超长链脂肪酸包括芥酸、花生烯酸。三大类油菜(甘蓝型油菜、芥菜型油菜及白菜型油菜)的脂肪酸含量及组成也各有特点,如甘蓝型油菜脂肪酸及长链单不饱和脂肪酸油酸含量高,芥菜型油菜长链多不饱和脂肪酸亚油酸和亚麻酸高[24],芥菜型油菜的超长链脂肪酸芥酸含量普遍高,而目前国内推广的甘蓝型油菜均为低芥酸。

目前国内针对甘蓝型油菜的耐旱性研究较多[25-30],针对芥菜型油菜耐旱性研究较少,且主要集中在对少数种质的筛选、部分耐旱形态及生理指标的解析等方面,针对遗传多样性丰富的芥菜型油菜资源材料收集、耐旱性系统评价及芥菜型油菜脂肪酸与耐旱性关系的研究报道较少。本研究采用前期试验确定的适宜PEG-6000高渗溶液模拟中度及重度干旱胁迫条件[31],对193份芥菜型油菜(包括云南省所有的芥菜型油菜地方品种、选育品种和四川、贵州、重庆、湖北、新疆等省(区、市)的部分品种以及印度、波兰的部分资源)进行萌发期耐旱性鉴定试验,对参试材料耐旱性进行鉴定评价,并对参试材料的脂肪酸含量、脂肪酸组成与耐旱的相关性进行分析,为油菜耐旱育种亲本选拔提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料

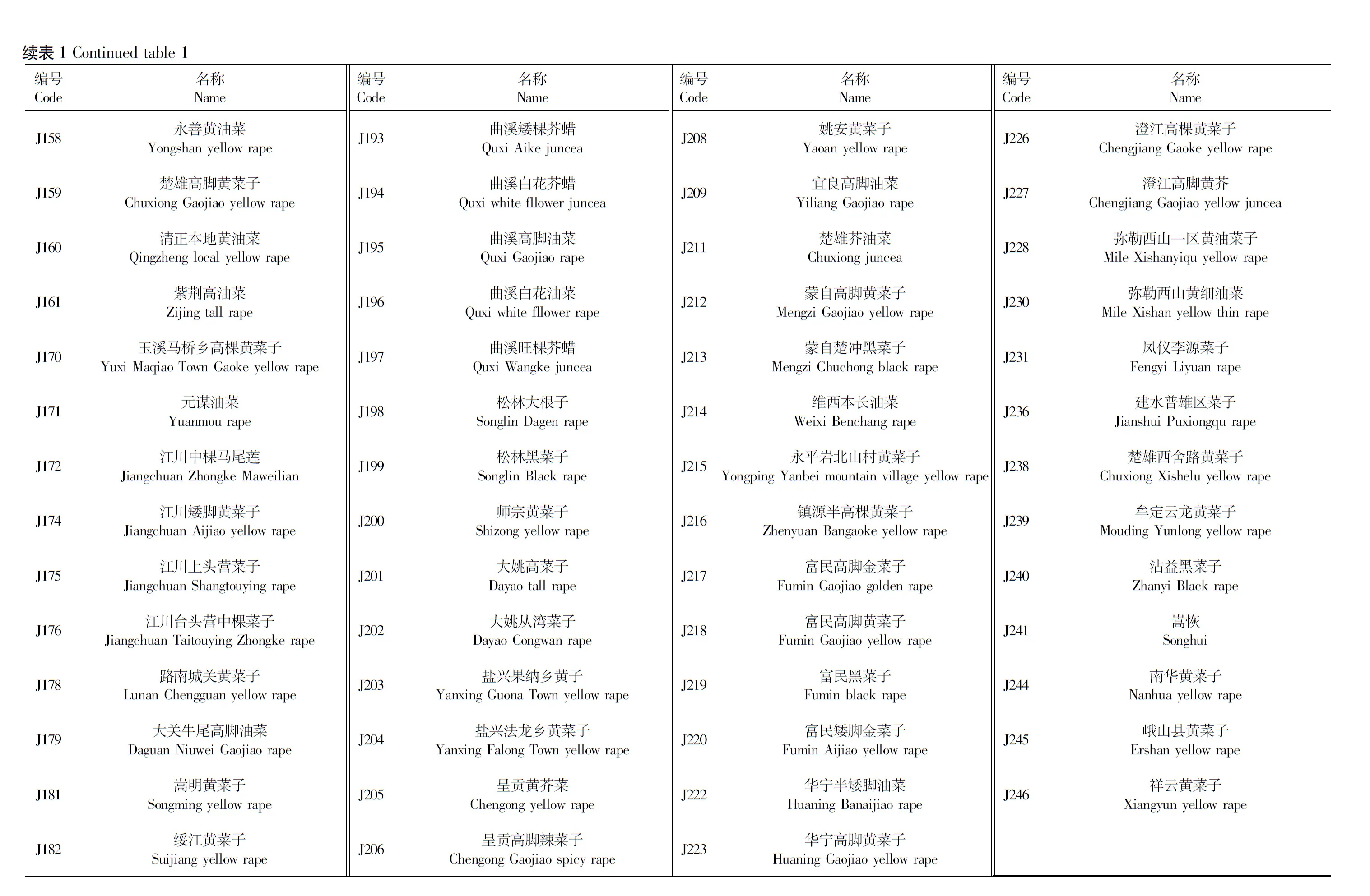

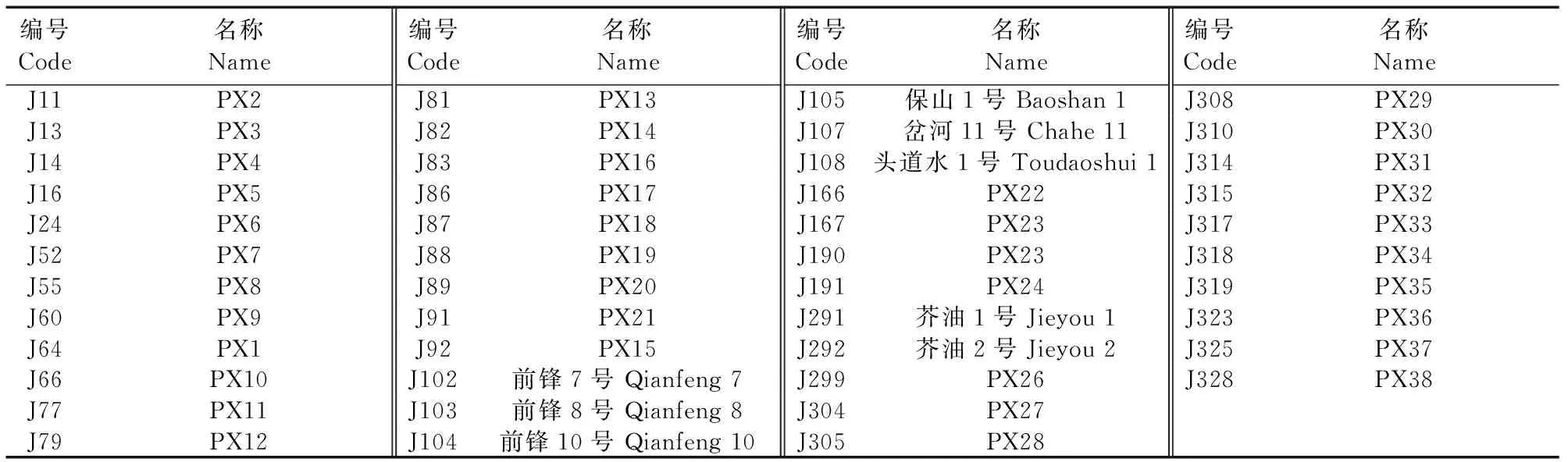

本文参试芥菜型油菜共193份,均由云南省农业科学院经济作物研究所提供。161份材料来源于云南各地(表1,表2),其中115份为云南各地收集而来的地方品种、46份为育成品种(系);来源于国内其他省(区、市)的材料共25份(表3),其中15份来源于贵州,2份来源于湖北,5份来源于四川,来源于山西、重庆、新疆的各1份;来源于国外的材料7份,其中印度6份,波兰1份。参试材料种子质量均符合GB4407.2-2008的要求[32],将种子充分混合后随机取样。

表2 云南地方选育品种(系)Table 2 Local breeding varieties (strains) in Yunnan

1.2 方法

1.2.1 试验方法 根据前期试验结果[31],设两种不同干旱胁迫处理,处理1(T1)为中度干旱胁迫:19% PEG-6000(聚乙二醇-6000);处理2(T2)为重度干旱胁迫:22% PEG-6000;对照(CK)为去离子水处理。每个处理100粒种子,3次重复,种子用1%的次氯酸钠消毒15 min,再用清水漂洗6次,分别置于直径12 cm、高2.5 cm的圆形培养皿内,以双层滤纸为芽床,分别加入10 ml胁迫溶液或去离子水,20℃恒温培养。试验按照上述操作重复3次,分别于2020年11月、2021年5月、2021年8月进行,3次中度干旱胁迫分别用T1-1、T1-2、T1-3表示,3次重度干旱胁迫分别用T2-1、T2-2、T2-3表示。

胁迫溶液的配制方法如下:分别将190 g、220 g PEG-6000溶解在0.7~0.8 L去离子水中,定容到1 L,即得到19%、22%的PEG-6000溶液。

1.2.2 性状指标考察 种子发芽率:于发芽第7天(168 h)调查每个参试材料各处理的发芽数,并根据下面公式计算相对发芽率RG值。

RG=GT/GCK×100%

式中,RG为种子相对发芽率;GT为胁迫培养种子的3次重复发芽率平均值;GCK为对照培养种子的3次重复发芽率平均值。

品质测定试验分别于2019年10月—2020年4月、2020年10月— 2021年4月在云南省农业科学院昆明寻甸基地进行,该地属于低纬度高原季风气候,纬度25°20′,经度102°41′,海拔1 869 m,红壤土,土壤有机质含量为25.0 g·kg-1,碱解N 138.5 mg·kg-1,铵态氮15.2 mg·kg-1,速效磷16.9 mg·kg-1,速效钾123.8 mg·kg-1,pH值6.5。193份材料随机排列,每份材料种4行,株距25 cm,行距30 cm,每行5塘,每塘2株,田间管理按照油菜正常管理方法进行。收获自交种后,用近红外光谱分析仪(FOSS NIP System 461040,福斯公司,美国)测定含油量、蛋白质含量、硫甙及各脂肪酸组成含量。

2 结果与分析

2.1 芥菜型油菜品质性状

测定了193份芥菜型油菜的品质相关性状,包括蛋白质含量、硫苷含量、脂肪酸含量及组成(棕榈酸、硬脂酸、油酸、亚油酸、亚麻酸、花生烯酸、芥酸含量)等10个指标,发现其在不同材料间差异均达到极显著水平。193份材料的蛋白质含量为20.30%~38.13%,平均值为22.36%;硫甙含量108.16~198.83 μmol·g-1,平均值为148.12 μmol·g-1;含油量 25.05%~41.47%,平均值为 33.76%;以上3个指标的变异系数较小,均小于10%,而各脂肪酸组分的变异系数较大,尤其是芥酸、花生烯酸和油酸,变异系数分别为 59.35%、57.01%、54.33%(表4)。

表4 193份芥菜型油菜品质相关性状Table 4 Quality related traits of 193 Brassica juncea samples

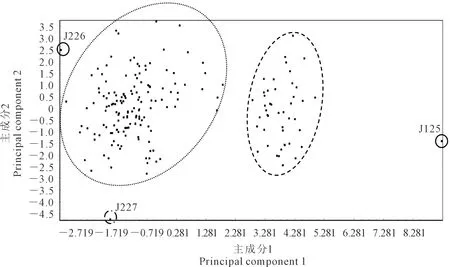

品质性状主成分分析结果表明,10个品质因子中共提取了10个主成分,其中前两个主成分累计贡献率为75.64%,特征值均大于1,主成分1表达式为y1=0.35x1(棕榈酸)+0.30x2(硬脂酸)+0.40x3(油酸)+0.40x4(亚油酸)+0.33x5(亚麻酸)-0.39x6(花生烯酸)-0.41x7(芥酸) -0.07x8(蛋白)-0.18x9(含油量)-0.09x10(硫甙),其中5个长链脂肪酸(棕榈酸、硬脂酸、油酸、亚油酸、亚麻酸)及2个碳原子数超过18个碳的极长链脂肪酸(花生烯酸和芥酸)贡献率较大,前者变量系数为正,后者为负,其他贡献率较小;主成分2表达式为y2=0.07x1-0.31x2-0.05x3-0.02x4-0.06x5-0.08x6-0.02x7+0.64x8-0.56x9+0.39x10,主要是蛋白质、含油量、硫甙贡献率大。193份材料中,除J125、J227和J226外,其余材料大致聚为两类(图1)。同时10个品质性状经卡方距离最长距离法连锁聚类,也聚为两大类(图2,见9页),与主成分分析结果一致;第I类有55个品种,其超长链脂肪酸芥酸、花生烯酸含量低,长链脂肪酸尤其是不饱和脂肪酸油酸、亚油酸、亚麻酸含量高;第Ⅱ类有138个品种,组成成分与第一类相反。

图1 品质性状主成分分析Fig.1 Principal component analysis of quality traits

2.2 不同程度干旱胁迫对芥菜型油菜相对发芽率的影响及193份材料的耐旱性分析

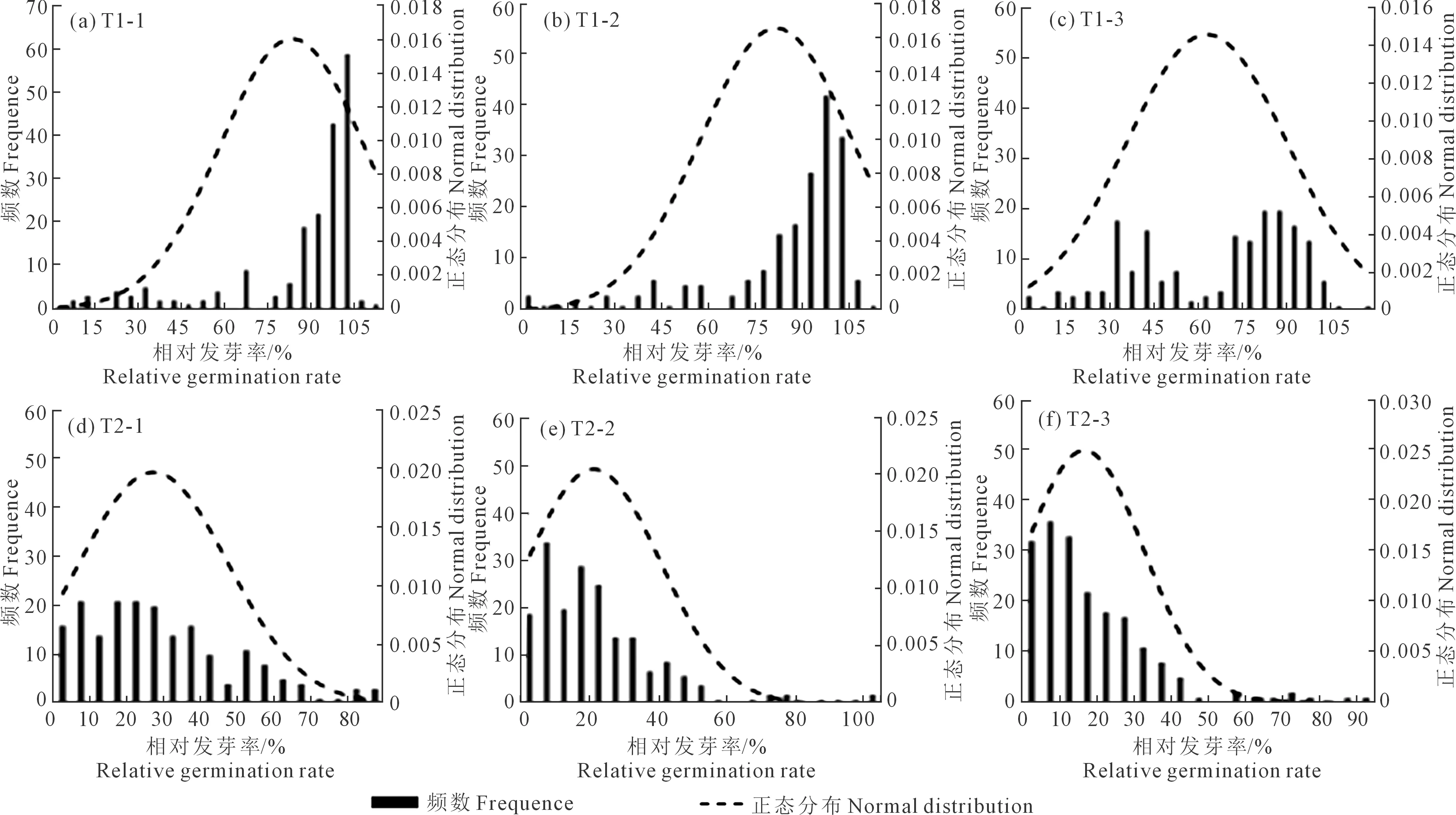

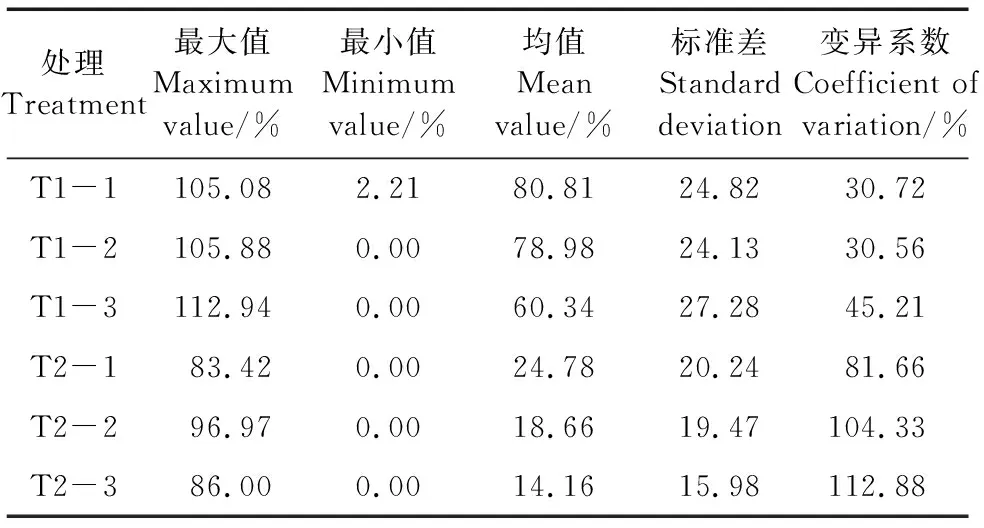

两种不同程度干旱胁迫条件下,多数参试材料发芽率比对照低,且随着PEG-6000浓度的增加而下降,中度干旱胁迫T1条件下,多数材料的相对发芽率介于72%~100%(图3a~3c);重度干旱胁迫T2条件下,多数材料的相对发芽率介于0%~40%(图3d~3f)。T1处理下,参试材料发芽率均值为60.34%~80.81%,变异系数为30.56%~45.21%,相对发芽率分布较为集中;T2处理下,参试材料相对发芽率均值为14.16%~24.78%,变异系数为81.66%~112.88%,相对发芽率变异大,分布较分散(表5)。

图3 不同干旱胁迫条件下相对发芽率分布图Fig.3 Distribution of relative germination rate under different drought stress conditions

表5 不同处理相对发芽率表现Table 5 Performance of relative germination rate under different treatments

作物萌发期耐旱性的直接表现为其在干旱条件下可正常萌发生长的能力,本研究以相对发芽率(胁迫处理的发芽率/对照处理的发芽率)作为萌发期不同干旱胁迫条件下耐旱性评价指标。将T1、T2条件下相对发芽率分别采用欧式距离离差平方和法进行连锁聚类,得到耐旱性不同的材料分类,结果表明:中度干旱胁迫T1条件下耐旱性强的材料有17份(相对发芽率≥94%),耐旱性中等的有105份(70%≤相对发芽率<94%),耐旱性弱的有71份(相对发芽率<70%);重度干旱胁迫T2条件下耐旱性强的材料有16份(相对发芽率≥40%),耐旱性中等的有107份(20%≤相对发芽率<40%),耐旱性差的有60份(相对发芽率<20%)。3次重复下,T1与T2处理的相对发芽率均呈极显著正相关,相关系数分别为0.50、0.35、0.56。

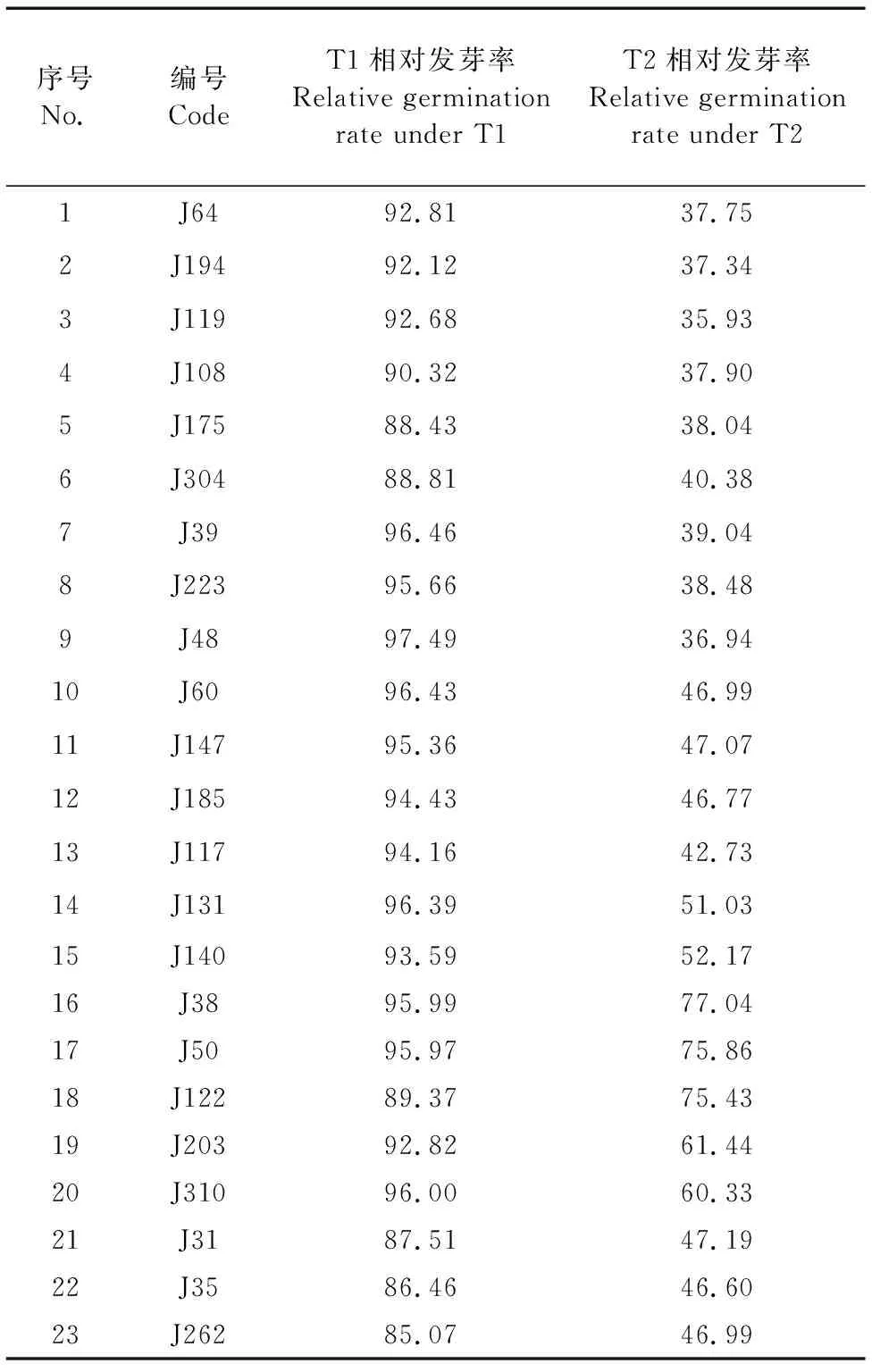

以上的研究结果表明,在不同程度干旱胁迫条件下,材料的耐旱性表现出一定差异,采用不同干旱胁迫条件下材料的综合表现来评价其耐旱性更可靠,将T1、T2条件下的相对发芽率一起进行连锁聚类,将参试品种根据其综合耐旱性大致分为3类,见图4。第I类为综合耐旱性强的材料,这类材料在中度及重度干旱条件下耐旱性均表现为强而或一种胁迫条件下表现为强而另一种条件下表现为较强(85%≤T1相对发芽率<94%,35%≤T2相对发芽率<40%),第I类材料共有23份,编号和相对发芽率见表6;第Ⅱ类为综合耐旱性弱的材料共66份,这类材料在中度及重度干旱条件下耐旱性均较弱;第Ⅲ类为综合耐旱性中等的材料共104份,其中包含中度及重度干旱胁迫条件下耐旱性均表现中等的材料,还包括2种干旱胁迫条件下耐旱性表现不一致的材料。

表6 耐旱性强的材料在不同干旱胁迫处理下的相对发芽率Table 6 Relative germination rate of strong drought tolerant materials under different drought stress treatments

2.3 耐旱性与品质性状的相关性分析

由表7可知,两种不同程度干旱胁迫条件下相对发芽率与品质性状相关分析表明,T1中度干旱胁迫条件下材料的耐旱性与脂肪酸总含量(含油量)呈显著相关,相关系数为0.1875,重度干旱胁迫条件下未达到显著水平。相对于脂肪酸含量,芥菜型油菜萌发期耐旱性与各脂肪酸组成相关性更高,与5类长链脂肪酸(棕榈酸、硬脂酸、油酸、亚油酸、亚麻酸)均呈负相关,其中与油酸相关系数最大;与2类长链脂肪酸(芥酸、花生烯酸)均呈极显著正相关,相关系数均较大。我们进一步对193份材料的脂肪酸组成包括超长链脂肪酸含量与长链脂肪酸、长链饱和脂肪酸、长链不饱和脂肪酸、长链多不饱和脂肪酸含量的比值与萌发期耐旱性的相关性进行分析,发现超长链脂肪酸与4类长链脂肪酸的比值与耐旱性均表现为极显著正相关,T1条件下相关系数为0.3400~0.3442,T2条件下相关系数为0.1661~0.1729。同时超长链脂肪酸芥酸、花生烯酸的含量与以上4个比值(超长链脂肪酸与4类长链脂肪酸的比值)均为极显著正相关,相关系数分别为0.98~0.99、0.96~0.98。本文筛选出的20份综合耐旱性强的材料,仅有3份为低芥酸材料(芥酸≤3%),超过80%芥酸含量大于25%。

表7 参试品种(系)品质和耐旱相关性状的相关系数Table 7 Correlation coefficient of quality and drought tolerance traits of tested varieties (strains)

3 讨论与结论

萌发出苗期是作物生长最关键的时期,秋旱影响油菜出苗进而影响产量的问题在我国各油菜产区时有发生,筛选创制萌发期耐旱性强的种质是油菜育种的关键,与甘蓝型油菜相比,芥菜型油菜具有较强的耐旱性[33]。我们前期针对甘蓝型油菜萌发期耐旱性研究表明,19%PEG-6000胁迫下,相对发芽率大于90%的为抗旱性极强的材料,相对发芽率在60%左右的材料为抗旱性中等的材料,22%PEG-6000胁迫下仅有少数耐旱性强的材料相对发芽率可超过30%[31],而本研究19%PEG-6000胁迫条件下80%的参试材料(154份)相对发芽率≥60%,22% PEG-6000胁迫条件下19%的参试材料(36份)相对发芽率>30%,表明芥菜型油菜萌发期耐旱性普遍比甘蓝型油菜强,是改良甘蓝型油菜耐旱性的重要资源。

本研究通过对芥菜型油菜萌发期两种不同程度干旱胁迫处理结果比较发现,中度干旱胁迫对发芽率整体影响较小,相对发芽率变异系数小,分布集中;重度干旱胁迫对发芽率影响较大,相对发芽率变异系数较大,分布较为分散,材料之间差异显著。另外,两种不同程度干旱胁迫条件下的相对发芽率虽呈极显著正相关,但相关系数较小,不同程度干旱胁迫条件下材料的耐旱性有一定差异,这与我们前期关于芥菜型油菜苗期耐旱性的研究[34]结果一致。因此采用中度、重度不同程度干旱胁迫进行耐旱性鉴定,综合评价材料耐旱性结果更可靠,本研究以两种胁迫处理条件下的相对发芽率为基础,采用连锁聚类方法,筛选出20份综合耐旱性强的种质。

根据刘后利教授[35]研究,云南和新疆为我国芥菜型油菜的两大集中产区,在中国西南部高原和山区,芥菜型油菜的类型和品种丰富多样,可为世界之冠。本研究通过连续2年的田间试验,测定了所有材料包括含油量、蛋白质、硫苷及脂肪酸组成在内的10个品质相关指标,其中芥酸、花生烯酸及油酸含量变异系数高,同时分析了它们与萌发期耐旱性的相关性,结果表明萌发期耐旱性与籽粒脂肪酸含量及脂肪酸组成显著相关,尤其是与脂肪酸组成相关性更高,与极长链脂肪酸(芥酸、花生烯酸)呈极显著正相关,与5种长链脂肪酸(尤其是油酸、亚油酸)呈显著负相关,中度干旱胁迫条件下相关性更强,这与我们前期对芥菜型油菜苗期耐旱性研究结果一致[34]。张弋[36]研究发现蜡质中超长链脂肪酸及其衍生物与茶树叶片角质蒸腾速率呈负相关,在干旱胁迫下蜡质中的超长链脂肪酸及其衍生物对角质蒸腾屏障性能的增强贡献较大。Allakhverdiev等[37]研究表明,蓝藻对干旱的耐受与脂肪酸含量有关,当定点突变使脂肪酸合成酶失活时,其合成的脂肪酸含量下降,会导致藻细胞耐受胁迫的能力下降。朱倩等[38]研究表明,酵母细胞极长链脂肪酸合成缺陷会导致细胞膜更脆弱、稳定性下降。本研究表明极长链脂肪酸含量与芥菜型油菜萌发期耐旱性相关,可能是脂肪酸作为细胞膜的重要组分,其稳定性与植物逆境下的生长直接相关,关于极长链脂肪酸影响萌发期耐旱性的分子机制需进一步研究。本研究筛选出的20份综合耐旱性强的种质,有17份的极长链脂肪酸含量高,为高芥酸材料。与中度胁迫相比,重度干旱胁迫条件下耐旱性与脂肪酸组成相关性较弱,可能是由于重度干旱对植株影响更大致使相关基因作用不显著。

本研究在不同程度干旱胁迫条件下,对193份芥菜型油菜资源的萌发期耐旱性、籽粒品质性状及两者相关性进行分析,结果表明芥菜型油菜萌发期耐旱性整体表现较好,同一材料在不同程度干旱条件下其耐旱性有差别;193份芥菜型油菜资源品质变异丰富,参试材料根据极长链脂肪酸和长链脂肪酸含量不同大致聚为两类;萌发期不同程度干旱胁迫下,材料耐旱性与极长链脂肪酸为显著正相关,与5种长链脂肪酸均为显著负相关。以上结果为芥菜型油菜萌发期耐旱种质筛选提供了参考依据。本研究是采用自然群体在PEG-6000模拟干旱条件下开展,研究结果可在生产实际中的干旱条件下采用遗传背景较为一致的群体进行进一步的验证。