基于抛锚式教学的高中地理主题研学活动设计*

——以“交通运输布局与区域发展”为例

侯欣怡,夏 非

(江苏第二师范学院地理科学学院,南京 211200)

一、设计背景与设计思路

1.设计背景

“抛锚式教学”是由美国教育学家约翰·布朗斯福特(John Bransford)带领的认知与技术项目组,在建构主义、抛锚主义和情境认知理论的基础上提出的教学模式,即教师根据教学主题进行抛锚,创设学习情境,由学生解锚,以达到使学生能够充分理解、运用所掌握的知识来解决实际问题的效果[1]。“抛锚”是指教师事先选取能够支撑教学且高度社会化的学科情境的过程;“解锚”是指学生运用学科知识与技能解决具体情境问题,实现知识、情感和能力协同建构的过程[2]。以往抛锚式教学大多与校内课堂相结合,但课堂未能发挥其情境真实性和教学弹性的特点,且容易忽略学生的主体地位,并且在近几年的研学旅行实践过程中出现了“重游轻学”“重形式轻内涵”等问题[3]。针对以上不足,有学者提出可将抛锚式教学与研学旅行相结合,使两者优势互补,共同服务于中学地理教学[4]。但已有研究报道显示,当前基于抛锚式教学的研学旅行设计研究较少,且在将它运用于研学旅行过程中并未深刻理解其内涵和相较于其他教学模式的区别[4-5]。

针对《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《高中地理课程标准》)中提到“结合实例,说明运输方式和交通布局与区域发展的关系”这一教学要求,人教版高中地理必修二教材设置了第四章教学主题“交通运输布局与区域发展”,这与人们的生产生活密切相关,在理论与实际相结合方面具有典型性。同时,交通运输布局与区域发展之间的关系是比较宏观抽象的内容,学生在理解和把握上具有一定难度,然而,利用抛锚式教学开展研学旅行,能够使学生更好地在真实的研学情境中深入理解上述关系。21世纪以来,南京市江宁区围绕航空、水运、铁路和公路四大交通运输方式进行综合交通网建设,助推其逐步发展成为国内最具活力的制造业基地、交通枢纽和科教中心之一,为“交通运输布局与区域发展”这一主题的教学提供了典型案例。因此,基于上述教学主题和抛锚式教学模式,本文选择南京市江宁区进行地理研学旅行设计,将研学旅行分为抛锚、解锚和评价三个阶段,引导学生分析和整合高铁港、滨江港和空港与区域发展的地理关联,增强学生对交通运输布局与区域发展之间关系的新认知,实现主动建构知识体系、解决实际问题,提高其地理核心素养,内化家国情怀和文化素养。

2.设计思路

基于“交通运输布局与区域发展”教学主题和抛锚式教学模式,结合高中地理课程实际需要和高中生的认知特征,本文围绕江宁区高铁港、滨江港和空港等交通枢纽的功能和影响,以抛锚、解锚和评价三个阶段为主线,并以抛锚和解锚阶段为核心,提出了如图1所示的抛锚式研学旅行的设计思路。

图1 基于抛锚式教学的研学设计思路

二、抛锚阶段

抛锚阶段需要教师“抛出”能够支撑教学且高度社会化的学科情境,因而设置了选定研学地点、规划研学路线、制定研学目标和设定研学任务等环节。基于确定的研学主题,选定南京市江宁区的牛首山文化旅游区、长江新济洲国家湿地公园和南京临空经济示范区作为研学地点并规划相应路线;依据抛锚式教学目的、《研学旅行课程标准》中的课程目标[6]和高中地理课程标准中与本次研学主题相关的教学要求,制定了本次研学目标,进而设定研学任务。

1.选定研学地点

南京市江宁区各类旅游资源丰富,有“六山一水三平原”之称,本次选取牛首山文化旅游区、长江新济洲国家湿地公园和南京临空经济示范区作为研学地点(图2),选取理由如下:①牛首山文化旅游区距离南京南站8.8 km,其开发运营与南京南站建设关系密切,且其佛教文化和建筑群风格独特,有利于拓宽学生地域文化知识,增强其文化自信;②长江新济洲国家湿地公园位于长江南京段上游,四周分布着七个港口码头,如新济洲码头、仙人矶码头、海虹港口等,有利于学生探究港口对生态环境的影响,深入理解保护湿地的重要性;③南京临空经济示范区位于南京禄口国际机场、地铁S1 号线和长江滨江港之间,拥有“空港、滨江港和高铁港”三港联动的优越地理区位,极大促进了资源、产品、劳动力的有效整合,为区域发展提供了很好的条件,有助于提升学生的综合思维和区域认知能力。上述三个研学点的基础设施完备、交通便利且安全条件良好,具备教育性、实践性和社会安全性等基本要求。

图2 基于抛锚式教学的研学地点和路线

2.规划研学路线

研学旅行的路线规划需要充分考虑研学微主题之间的逻辑关系,确保整个研学旅行安全有效。结合江宁区的交通条件以及研学目标,规划研学路线如下:牛首山文化旅游区—长江新济洲国家湿地公园—南京临空经济示范区(图2),它们之间由城市主干道、国道和高速公路相连接,该路线共计40.8 km,预计研学时间为1天。

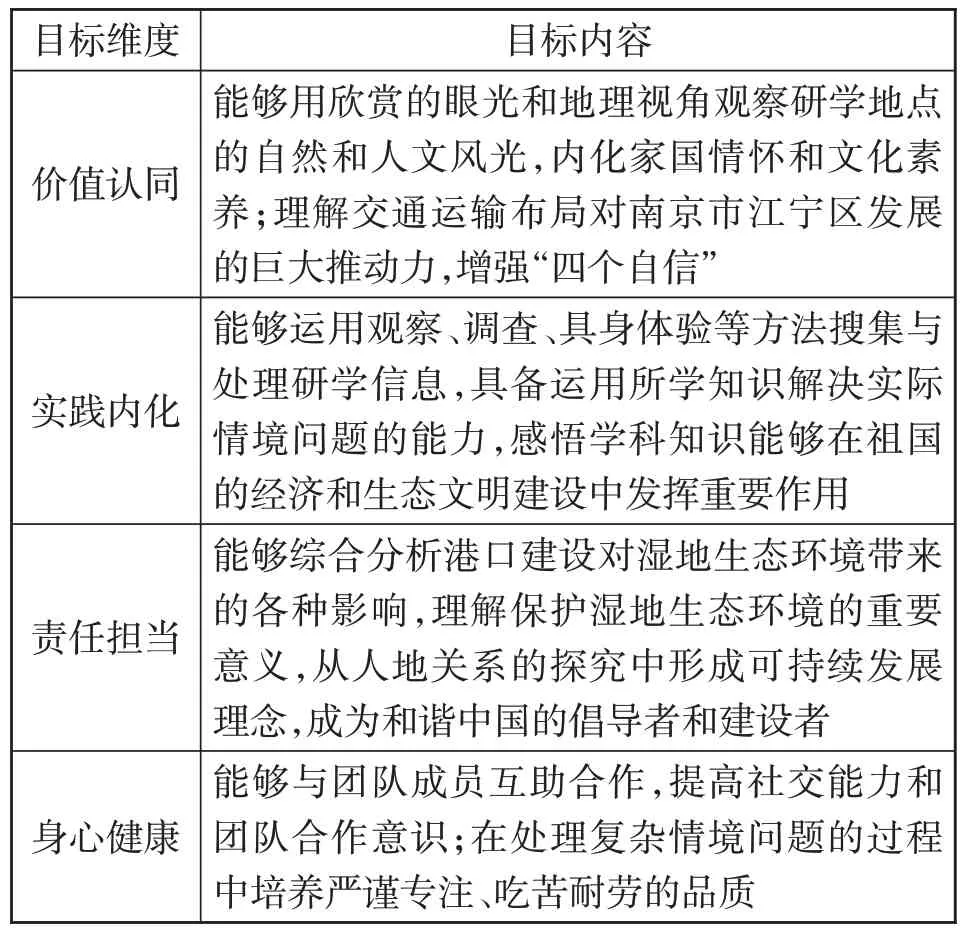

3.制定研学目标

本次研学目标的制定需要将抛锚式教学要求、《研学旅行课程标准》中的课程目标[6]和《高中地理课程标准》中与本次研学微主题相关的教学要求进行有效整合。抛锚式教学的目的强调学生根据教师事先提供的“锚”开展自主学习,使之更好地理解并应用所学知识分析和解决实际问题[7];段玉山等研制的《研学旅行课程标准》从价值认同、实践内化、责任担当和身心健康四个维度对研学总目标和学段目标做了详细界定[6];通过分析《高中地理课程标准》,可提取出如表1 所示的与本次研学微主题相关的教学要求。因此,上述三者经有效整合可形成如表2所示的研学目标。

表1 高中地理课程标准中与本次研学微主题相关的教学要求

表2 基于抛锚式教学的研学目标

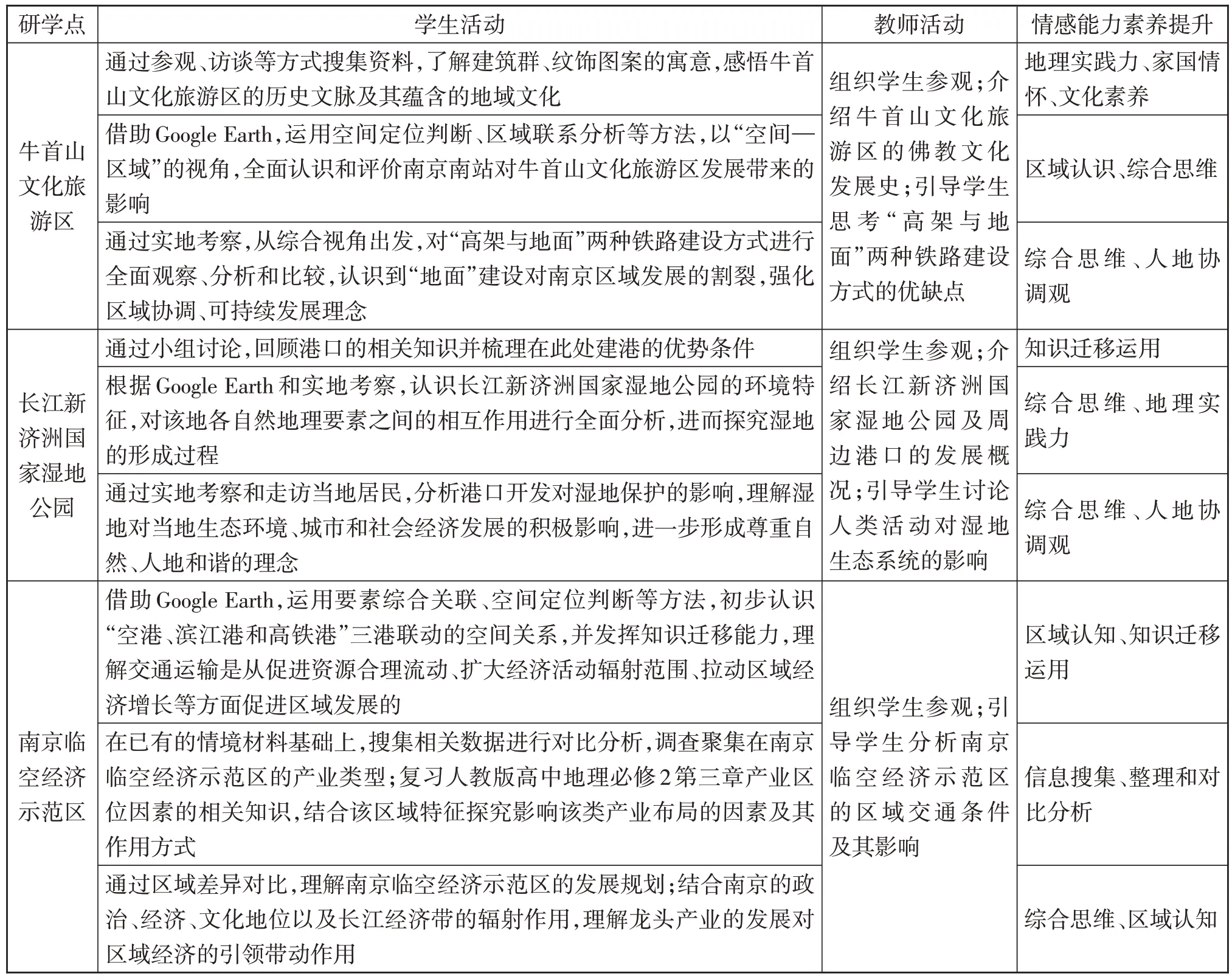

4.设定研学任务

研学任务是根据研学主题、目标和地点的特色设定的,是展现抛锚式教学情境真实性、锚的全过程性和研学实践综合性的关键内容。此外,学生在执行研学任务之前需要在教师的指导下,根据任务内容查阅了解相关情境材料,以便在后续的真实情境中快速有效地开展研学活动并完成研学任务。基于此,设定三个研学点的研学任务(表3)。

表3 基于抛锚式教学的研学任务

三、解锚与评价阶段

1.解锚

解锚阶段由师生研学探究活动(表4)组成,学生在教师的指导下,以地理学科情境为基础,尝试运用地理学科知识及要素综合关联、空间定位判断、区域联系分析和区域差异对比等地理研学方法,解决具体情境问题并完成研学任务,实现知识、情感和能力的协同建构。

表4 基于抛锚式教学的研学活动

2.评价

评价阶段是本次研学旅行设计的最后环节,由学生展示研学成果和师生进行综合评价两部分组成,旨在对研学旅行的实践成果进行全面评估。

(1)学生展示研学成果

本次研学成果展示,要求学生在通过实践理解交通运输布局与区域发展之间关系的基础上,制作并展示“空港、滨江港和高铁港”与研学点之间的空间关系模型,围绕解锚阶段完成研学任务的结果进行小组主题汇报,以此锻炼学生合作探究、知识迁移运用和归纳总结的能力。

(2)师生进行综合评价

研学评价是对研学旅行目的性和效用性的验证,也是学生进行总结和自我价值提升的过程[8]。根据抛锚式教学模式的内涵和高中地理研学旅行的特点,确定本次研学旅行的评价重点是学生在具体学科情境中实现知识、情感和能力协同建构的表现,进而选用研学目标中的“价值认同、实践内化、责任担当和身心健康”四个维度作为过程性评价指标,采用“成果展示”这一指标进行总结性评价,并根据研学具体内容制定评分细则,分别按学生自评、组内互评和教师评价实施,最终形成如表5所示的研学评价体系。

表5 基于抛锚式教学的研学评价体系

四、结语

针对当前研学旅行实施过程中“重游轻学”“重形式轻内涵”等问题,本文基于抛锚式教学进行研学旅行设计;以抛锚、解锚和评价三个阶段为主线,并以抛锚和解锚阶段为核心,挖掘并整合南京南部的交通枢纽和产业经济区域特色,引导学生探究交通运输布局与区域发展的关系,感悟中华优秀传统文化和生态文明建设的时代价值,以期使学生在对知识实践内化的过程中,形成正确的价值认同,提高身心素质和责任担当意识,成为和谐中国的倡导者和建设者。在今后的研学实践中,还需进一步以先进教学理论为引领,挖掘乡土研学资源,优化研学旅行的目标和内容,提升学生的学习兴趣,使研学旅行的计划性、实践性、整合性、开放性和趣味性得以充分落实。

——依托《课程标准》的二轮复习策略