受端电力系统新能源规划配比研究

魏 然,葛向东

(1.国网北京市电力公司,北京 102200;2.济南工程职业技术学院,山东 济南 250200)

0 引言

近年来,我国新能源迎来全面、快速发展,截至2022年底,全国风电、光伏装机容量超过7.58亿kW,占全部装机的比重约30%[1],未来,我国新能源仍将保持快速发展态势,对能源结构转型、提升可再生能源消费占比等起到至关重要的作用。但同时不容忽视的是,新能源的快速发展也对电力系统安全、稳定、高效、经济运行带来一系列挑战,有必要超前开展科学研究,明确新能源规划开发的技术原则,为能源主管部门未来开展能源发展规划提供技术支撑。

由于我国能源资源分布和负荷中心分布具有明确的区位异向性,电力送端、受端省份开发新能源的原则、思路、功能定位及具体的研究思路也有所不同。以受端省级电力系统为例,兼顾自然资源禀赋、电网接入能力、系统消纳能力、系统安稳运行、政策指标要求等主、客观条件,力争统筹好安全、绿色、经济三者的关系,研究如何优化本地区的风电、光伏开发配比规划目标。

由于各省电力系统的负荷特性、装机结构均不相同,风力、光伏等自然条件更是各异,不存在四海皆准的固定风电、光伏、储能发展配比以满足最佳的经济技术指标。但各省的风力、光照又呈现一定的季节性和日内不同时段的强弱规律,通过把握好这种自然规律,合理规划各类电源和储能规模,可使之更好地与本省区电力系统特性相匹配。近几年,大量专家学者、工程技术人员在此方面开展大量实践研究,积累一定经验。任大伟等[2]通过考虑多种灵活性约束条件和基于时序模拟的广域电力系统规划研究提出电源和储能都可为系统提供调节能力,不同类型电源和储能在经济上存在合理配比;李凯等[3]通过基于风光火储的多能互补新能源基地规划研究,并以赤峰新能源多能互补基地整体规划作为典型案例,拟建设9 GW 风电和1 GW 光伏的较强的经济性方案;廖政侃[4]研究基于电力系统灵活资源成本最小化的风光容量配比方法,测算在一定的可再生能源发展总目标下,不同的风电、光伏配比对应的系统所需增设灵活性资源的建设成本。尽管取得如此多的成果,但目前行业内在系统成本定义、调峰运行优先级等规则方面尚未完全统一,难以通过简明快速计算得出特定区域的初步发展建议。

在满足主观发展需求和客观发展限制条件的基础上,从系统成本的角度出发,提出一种受端电力系统风电、光伏、储能发展配比建议的总体研究方法。考虑各地区的发展需求、发展限制等政策,资源方面的主、客观条件,针对某一具体的电力系统,明确其相关边界条件,构建计算模型。仅针对风电、光伏、储能的装机配比作为敏感性分析条件开展计算研究,对满足发展需求和符合发展限制条件的各方案,以系统成本最低为原则,总结发展结论。

1 风电、光伏发展需求及限制

1.1 发展需求

目前,我国整体正处于能源结构转型优化阶段。从国家层面看,国家通过具体指标的形式提出不同阶段的发展目标,如到2030 年,全国非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量将达到12 亿kW 以上。从省级层面看,一般省区均提出各自的能源“十四五”发展规划,明确本省区风电、光伏发展目标。国家也通过对各省区下达可再生能源消纳责任权重,以考核逐年可再生能源电量占比下限的模式进一步督促各省主动发展本地区可再生能源。因此,发展需求决定着某一地区的新能源发展目标下限。

1.2 发展限制

各地区发展风电、光伏将受到一系列条件的限制。

一是资源条件,包括自然资源、土地资源等。自然资源禀赋是决定该地区新能源开发的决定性因素。整体来看,我国风能、太阳能资源较优的地区主要分布在“三北”地区,部分南方沿海省区也有着丰富的海上风电资源。土地、自然条件还直接决定着某一地区新能源建设面积、开发难度、投资成本、前期进度等。

二是电网接入、送出、稳定运行条件。部分受端省级电力系统存在网架结构限制条件,如单点接入能力受限、局部地区电力送出断面等,造成这种现象的原因是多方面的,如主变压器短路容量限制、边缘地区网架薄弱限制、特定运行工况的“N-1”运行要求限制、大规模直流馈入叠加新能源发电导致潜在的系统失稳限制等[5]。

三是电力系统消纳能力限制。消纳能力限制主要是由某一周期内出现一定规模的超过系统调节能力的源荷不平衡现象导致的,一般情况下系统新能源装机渗透率越高,系统消纳问题越严重[6]。目前,多数省级电力系统调度承担着一定的新能源利用率考核指标要求。

上述一系列限制因素将直接影响地区发展规划和目标的确定,不同地区应结合自身的实际情况和客观条件,超前布局规划研究、深入开展科学计算,提出适合本地区风电、光伏科学合理的发展路径[7]。

就目前形势来看,消纳问题是多数受端电力系统已经出现或即将面临的限制新能源发展的最严格限制条件之一,但同时应明确,不管是从提升新能源电量渗透率方面还是降低系统运行成本方面,新能源利用率并非越高越好,暂以89%、92%、95%三种新能源利用率指标限制作为敏感性分析条件,探索一定风光装机规模对应的较优利用率。

2 发展边界分析

在进行具体计算之前,必须明确相应省份的负荷电量预测、常规电源发展规划等。

2.1 负荷

一是负荷、用电量增长预计。国家电力规划已明确提出各省和地区未来五年的负荷、电量发展水平。

二是负荷特性。一般省份年负荷曲线有明显的夏冬季双高峰特性,春季、秋季为一年中的双低谷;四季典型日负荷特性均存在双高峰或三高峰,即早/午峰和晚峰,但出现时刻有所不同,夜间为全天负荷的低谷期。在生产模拟计算时还须参考往年电力系统实际运行的全年8 760 h 运行数据或对未来年份的负荷曲线预计。

2.2 孤网系统

孤网系统是特定历史时期的产物,且预计未来还将在部分省区以可观规模的体量继续存在。由于孤网主要是大工业负荷,其用电负荷具有年利用小时数极高(可超过7 000 h)、波动性低等特点,煤电是一般孤网的绝对主力电源。

因此,孤网具有发展一定规模新能源的客观条件,且随着新能源发电成本逐步降低,发展一定规模的新能源将在一定程度上有利于降低孤网系统的生产运行成本。

由于孤网和主网的电源结构、运行模式差异较大,建议对孤网和省级主网分别按照各自的负荷、装机规模开展计算。其中,针对孤网新能源发展建设,为避免潜在的政策阻碍,采取“小步走”战略,初期暂不考虑储能,仅采取风光火联合的基本运行模式,并保障新能源综合利用率不低于95%以充分保障其新能源投资效益。

2.3 新能源出力特性

一般来说,风电出力特性既与负荷特性有一定的契合度,又存在一定的反调峰特性。契合度是指在晚高峰时段,风电往往能提供一定的电力保障作用,且在夜间光伏停止出力时起到一定的电力电量供应效果;反调峰特性是指在日大负荷(早/午峰和晚峰)时段,风电往往难以提供可靠的电力支撑,而有一定概率将在夜间低谷负荷时段出力较大。

相对风电,光伏出力特性更具一般性,光伏发电不仅出力规律、可预测性强,可在日内系统负荷最高峰提供可观的电力支撑作用;缺点为无法对晚峰提供电力支撑,且所有电量集中产生,大规模的光伏对煤电、燃机等各类灵活调节资源和抽水蓄能、储能等电量存储资源依赖性较强[8]。

一般情况下,各省份的风电、光伏年利用小时数存在一定的大概率发生区间,可据此提出典型的年风电、光伏运行小时数。在生产模拟计算时还须参考往年电力系统实际运行的全年8 760 h 运行数据或对未来年份的风电、光伏出力曲线预计。

2.4 本地常规电源和省外来电

本地常规电源包括煤电、燃机发电、抽水蓄能、核电等,可参照国家电力规划、省级能源电力规划等确定未来五年的装机规模,并明确各类机组调峰能力等运行参数,其他类型机组参照实际运行情况。

部分受端省级电力系统通过跨省跨区交直流通道接受省外来电,统筹相关送电协议、配套电源建设规模等,提出合理的送电规模和曲线。

2.5 风电、光伏、储能装机配比

一般来说,某地区的风光装机比不宜过大或过小。风光比过大,易导致夜间负荷低谷时段风电常态化弃电,而若在日间负荷高峰时段风电出力能力不足,将导致总体新能源发电量低、利用率低;风光比过小,易导致午间调峰压力过大,甚至系统调峰难度高于夜间负荷低谷叠加风电大发时段,且光伏集中爆发性出力对储能规模依赖性较强,易导致整体新能源利用率降低[9]。

新型储能可发挥与抽水蓄能相同的电力电量跨时段存储和释放作用,配置一定规模的储能将极大助力新能源消纳。但同样的,储能装机配比不宜过大或过小。储能配置过少,系统则依然存在大量的弃电需求,通过增量储能可高效发挥充放作用,提升系统总体利用率;储能配置过少,在如今储能造价水平和循环寿命下,过低的储能利用率将导致整体经济性大幅降低[10]。

综上,结合工程实际经验,初步提出风电与光伏装机配比[11],分别为3∶1,2∶1,1∶1,1∶2,1∶3。若在实际论证过程中,风电与光伏装机配比为3∶1或1∶3时可获得最佳经济技术指标,则可进一步扩大或降低风光比进行试验比选。其中,新型储能与风光装机比例可分别暂按10%、20%考虑。

3 方案技术经济比选

3.1 经济性边界

由于核电、外电等运行工况相对固定,机组建设、运营成本仅考虑各方案存在差异的煤电煤耗、新能源机组建设、储能建设运行成本[12]。本文涉及的主要经济性边界如下:

1)风电。参考国内近期实际招标成交情况,陆上风电总承包项目单位容量成本按6 000 元/kW 考虑,全寿命周期20年。

2)光伏。参考国内近期实际招标成交情况,集中式光伏总承包项目单位容量成本按4 300 元/kW考虑,全寿命周期25年。

3)煤电。仅考虑风电、光伏对化石能源电量的替代作用,不考虑其电力供应保障价值,煤电等大型常规机组承担电力保障的基础任务,因此在新能源电量替代过程的系统成本中不考虑其建设成本。

4)电煤。参考2022 年第三季度我国东部省份实际成交情况,折算标煤到厂价格按1 500元/t考虑。

5)新型储能。参考国内近期招标成交情况及技术发展情况,磷酸铁锂储能电池总承包项目价格按照4 000 元/kW(2h)考虑;最长寿命周期8 年,最大满循环次数4 000次,按先到时间电池报废。

6)煤耗。参考某在运单机350 MW 容量的普通性能燃煤机组运行参数,如表1所示。

表1 某350 MW在运煤电机组深调状态供电煤耗Table 1 Coal consumption of a 350 MW coal-fired power unit under deep regulation

3.2 方案技术经济计算

首先面向孤网系统开展时序生产模拟计算,以95%的新能源利用率为目标,求取满足各风光配比的风电、光伏装机规模及新能源发电量、煤耗等运行结论,提出满足孤网综合成本最低的风光配比方案。

其次面向主网系统,根据已明确的负荷、各类装机及相关运行参数、跨区受电规模等,通过对各装机方案开展生产模拟计算,横向对比各装机配比组合下的技术经济指标,确定满足一定消纳率要求的经济性最优的配比。

最终按照既定发展需求,校核不满足全省区发展需求的装机方案。在满足发展需求的方案中,提出全社会系统用电成本最低的配比组合。

4 算例分析

4.1 计算边界

参考我国东部某受端省电力系统结构,提出某水平年虚拟计算模型的相关边界条件如下:

1)负荷。孤网稳定负荷2 000 万kW,年用电量1 752 亿kWh;主网年最大负荷1.6 亿kW,年用电量10 857 亿kWh,四季呈夏冬双高峰、春秋双低谷特性,日内呈午晚双高峰、夜间低谷特性。

2)煤电。装机规模1.25亿kW,其中孤网2 500万kW,统调公用电厂9 000万kW,统调自备电厂500万kW,地方电厂500 万kW。统调公用机组供热期、非供热期平均调峰能力分别为60%、70%。

3)其他火电。生物质能、垃圾发电合计500万kW,余热余能余压机组500万kW。

4)核电为1 000万kW。

5)风电、光伏。区域技术可开发容量分别为1亿kW、2 亿kW,年利用小时数分别约为2 000 h、1 300 h。

6)抽水蓄能为1 000万kW。

7)区外来电。按预定协议曲线运行,最大送电功率4 000万kW,年均利用小时数约6 000 h。

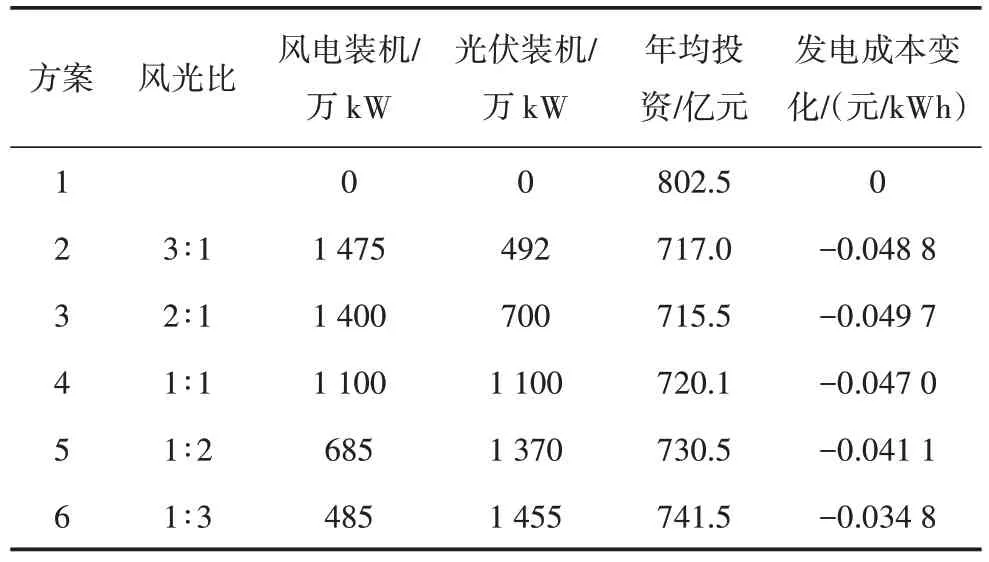

4.2 孤网风光配比技术经济分析

分别按照3∶1、2∶1、1∶1、1∶2、1∶3 五种风光配比,以95%利用率要求,通过生产模拟计算,设计风光装机组合6 种方案,并得出其运行结论如表2 所示。表2 中,方案1 为煤电作为单一电源方案,对应的煤耗最大;方案2—方案5 为分别按照不同的风光配比,以风光综合利用率不低于95%的最大可配置装机规模为限制,提出5 种不同的新能源发展方案,不同方案下,新能源发电量不同、对煤电的调峰需求也不同,最终导致总煤耗各不相同。

表2 孤网不同风光装机方案模拟运行分析Table 2 Simulation and operation analysis of different wind and solar installation schemes for isolated networks

在此主要考虑新能源机组新建成本和电煤成本差异。新能源建设成本,按照前述新能源机组造价、机组寿命,将全寿命周期总体投资以资金等值换算至初始年,进而计算得出年均投资成本;燃料价格按照生产模拟中不同方案下煤耗量结合电煤价格获得,最终得出各计算方案的年均投资,最后横向对比各方案的经济性,结果如表3所示。

表3 孤网不同风光装机方案经济性分析Table 3 Economic analysis of different wind and solar installation schemes for isolated networks

由此可见,在以上计算边界条件下,如今面临电煤价格高企、环保高压态势,采取风光火联合运行的模式,风电与光伏装机配比按照2∶1 配置一定规模的新能源,可切实响应国家政策,同时显著降低企业生产成本,电力生产成本最大可降低约0.05元/kWh。

4.3 主网风光配比技术经济分析

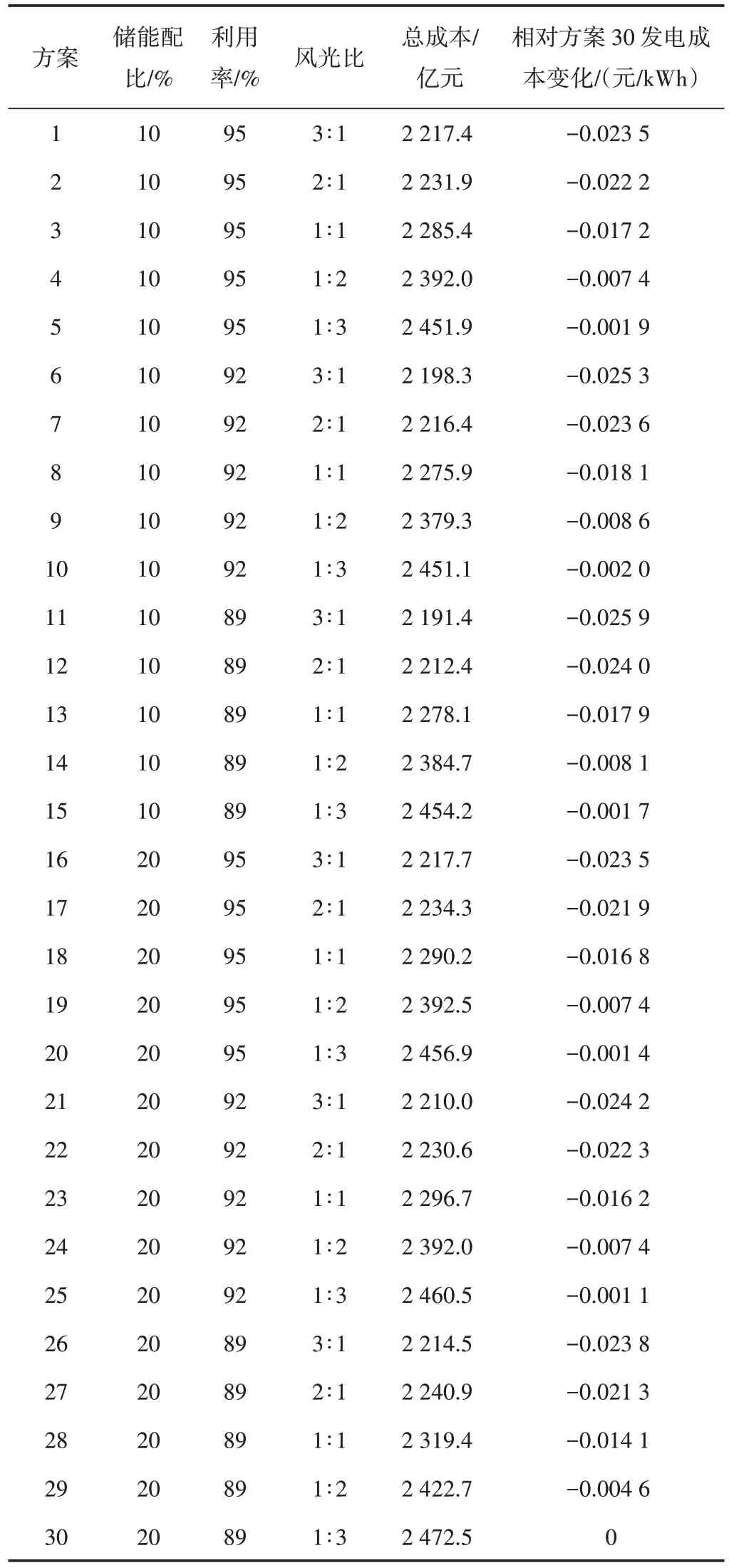

分别按照3∶1、2∶1、1∶1、1∶2、1∶3五种风光配比和10%、20%两种储能配比,分别以满足不低于89%、92%、95%利用率要求,通过生产模拟计算,设计风光装机组合30种方案,并得出其运行结论如表4所示。

表4 主网不同风光装机方案模拟运行分析Table 4 Simulation and operation analysis of different wind and solar installation schemes in the main network

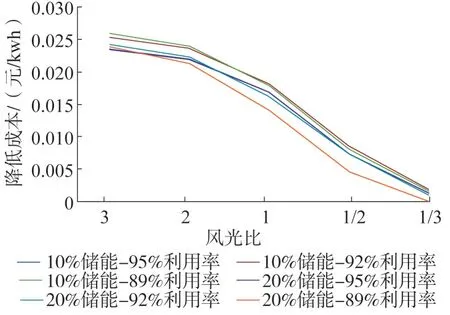

分别按照前述新能源机组造价、储能成本、机组寿命、电煤价格等边界,并考虑投资时间成本折算获得各计算方案的年均投资,横向对比各方案的经济性(仅考虑新能源机组新建成本、电煤成本、储能投资运行成本差异),结果如表5和图1所示。

图1 主网不同风光装机方案经济性分析Fig.1 Economic analysis of different wind and solar installation schemes in the main network

表5 主网不同风光装机方案经济性分析Table 5 Economic analysis of different wind and solar installation schemes in the main network

图1 横轴代表不同的风光装机配比,纵轴代表各个方案相对经济性最差方案30 发电成本降低。由此可见,在本文设定的边界条件下,随着风光配比的逐步降低,系统经济性随之降低;在不同的风光配比下,不同利用率限制和储能配置比例方案对应的经济性无明确结论。

综上,针对该样本生产运行模拟结论及经济性测算,通过横向、纵向对比计算结果,可分别得出以下结论:

1)在不同的风光装机比和储能配比条件下,适当放开95%的利用率限制,系统成本或将有所降低;

2)在该计算样本中,在不同的利用率限制和储能配比条件下,当风电、光伏装机比为3∶1 时,系统成本最低,下一步可进一步围绕更高的风光比或介于2∶1和3∶1之间的风光比进一步开展测试;

3)在不同的利用率限制和风光装机比条件下,10%和20%的储能配置比例对经济性影响趋势不明确,需要针对具体配置方案具体分析。

5 结束语

提出一种受端电力系统新能源规划配比总体研究方法,在满足主观发展需求和客观发展限制条件的基础上,从系统成本的角度出发,并配合具体算例开展分析,结果表明,在一定的外部边界条件下,确实存在一定的总体规律,如规划配比、利用率条件等,该规律可为能源主管部门制定相关规划提供一定的技术参考。

应当注意的是,在实际规划、运行中,还应充分考虑其他相关条件限制、进一步扩大各类配比研究试验样本,开展更为全面、精细的计算研究,提出更加科学的指导建议。