湖南张家界大鲵国家级自然保护区及张家界市生境质量时空变化研究

王 丞,刘 懿,解宜兴,周韶辉,陈家法

(湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心,湖南 张家界 427400)

土地利用是人类根据土地自然属性,按照特定需求,对土地进行各类性质的经营管理与治理活动,反映了人类活动与自然变化之间的相互影响和交互作用[1]。随着人类社会经济持续快速发展与资源配置的不断增强,区域土地利用的格局、强度和深度均持续变化,对区域生境产生较大冲击[2];其可能导致土地斑块空间结构与组成要素改变,对生境斑块之间的物质循环与能量流动过程产生影响,进而引起区域生境质量的改变,影响区域生态系统服务功能[3-4]。生境质量是在一定时空中生态系统提供适宜个体与种群持续发展与生存条件的能力,其变化反映了生态系统健康与稳定状况,对生态系统维持生物多样性水平至关重要[4]。因此,研究生境质量对土地利用变化的响应,对协调区域土地利用与生态保护关系,以及土地管理政策的制订具有重要意义。

目前,生境质量的评估方法主要分为两类:一是基于模型评价,如InVEST模型[5]、HSI模型[6]和SolVES模型[7]等;二是基于指标体系的构建[8]。其中,InVSET模型因具有数据获取方便、定量评估流程简单和模型体系构建较为完善的特点,被广泛应用于不同流域、区域、城市的土地利用和生境质量变化研究[9]。例如,李胜鹏等[10]利用该模型分析了福建省30年的生境质量演变规律与时空演化特征;吴健生等[11]通过模拟3种不同建设用地扩张情景下的生境质量变化特征,为未来长江三角洲地区的城市增长划定了潜在边界;刘园等[5]评估了长江中游经济带生境质量的时空特征,利用回归分析、地形位置指数揭示了生境质量的地形梯度效应。可见,在不同的地理空间尺度和时间动态上,InVEST模型有助于深入认识生境质量时空演变机制和有效开展生态系统管理。

湖南张家界大鲵国家级自然保护区位于全国内陆生物多样性保护优先区内[12],是长江中游的重要水源地,对区域生物多样性维持与生态环境保护起到重要作用,在气候调节、水源涵养和土壤治理等方面具有较高的生态系统服务价值[13]。该保护区范围以线条型分布贯穿于整个张家界市,无缓冲屏障保护,与人类活动区邻接,造成保护区保护工作与当地经济建设和生产生活冲突频发,在阻碍当地经济发展的同时,也反向影响着保护区大鲵(Andriasdavidianus)及其他野生动物的生存繁衍与自然生境的生态完整性。因此,大鲵保护区外围地带的土地利用类型演变必将深刻影响保护区内的资源、环境和生态,对其生境质量产生负面影响[14]。

基于此,该研究将湖南张家界大鲵国家级自然保护区500 m缓冲带(以下简称“大鲵保护区”)及张家界市划为研究区,从可提供野生动物栖息的自然生境角度出发,分别选取3期土地利用类型数据,采用InVEST模型对研究区生境质量进行评估,揭示土地利用变化下生境质量时空演变特征,明晰不同生境质量的野生动物自然栖息地分布格局,以期为研究区未来生境质量改善、生物多样性保护和可持续发展提供科学参考。

1 研究地概况

张家界市位于湖南省西北部,地势西北高东南低,辖永定区、武陵源区、桑植县和慈利县,地理坐标为28°52′ N ~29°48′ N,109°40′ E~111°20′ E,总面积约为9 533 km2(图1)。

图1 湖南张家界大鲵国家级自然保护区及张家界市位置示意

张家界市境内地势西北高,沿澧水向东南倾斜,地貌构造复杂,地表起伏大,溪河两岸多为高山深谷,相对高差超过1 800 m。该地属中亚热带季风湿润气候区,雨量充沛,光热充足,自然风光独特且丰富。张家界大鲵国家级自然保护区涉及张家界市域总面积为14 275 hm2,涵盖张家界市76%的水域,水系以澧水为主[15]。保护区内溶洞、暗河、泉水等众多,水生生物极其丰富,是中国大鲵的重要种源地。

2 数据与方法

2.1 数据来源及预处理

2000、2010和2020年3期张家界市土地利用数据来源于中国科学院资源环境科学与数据中心数据平台(http:∥www.resdc.cn),空间分辨率为30 m[16]。湖南张家界大鲵国家级自然保护区500 m缓冲带通过ArcGIS 10.2平台进行缓冲区分析与提取分析获得。土地利用类型参照徐新良等[17]3级分类标准划分,研究区内有耕地、草地、林地、水域和建设用地5种一级地类,以及水田、旱地、有林地、灌木林地、疏林地、其他林地、高覆盖度草地、中覆盖度草地、低覆盖度草地、河渠、湖泊、水库坑塘、滩地、城镇用地、农村居民点和其他建设用地16种二级地类(表1)。

表1 土地利用类型的生境适宜性及对不同威胁源的敏感度

表2 生境威胁源及相关参数

2.2 InVSET模型生境质量模块

InVSET模型由美国自然资本项目组开发,旨在通过模拟不同土地覆被情景下生态系统服务变化情况,以反映土地利用变化对生态系统服务功能的影响[18]。其中,生境质量模块是通过土地覆被数据与生物多样性威胁信息来测算对应栅格的生境质量值,用于表征研究区生境质量状况[18]。生境质量实质上是指生态系统能够提供物种生存繁衍条件的潜在能力,通常采用生境质量指数表征,区域生境质量指数越大,表示生境质量越好,具体公式为

(1)

式(1)中,Qxi为第i种土地类型x栅格单元生境质量指数;Hi为第i种土地类型的生境适宜性分值,取值范围为0~1;z为归一化常量,一般取值为2.5;k为半饱和常数,由用户根据所使用数据的分辨率自定义;Dxi为生境退化程度指数,表示生境受胁迫压力后表现出退化的程度,其计算公式为

(2)

式(2)中,R为威胁因子;Yr为威胁因子在地类图层中的栅格单元个数;wr为威胁因子权重;ry为栅格y的威胁因子强度;irxy为栅格y的威胁因子值ry对生境栅格x的威胁水平;βx为栅格x的通行可达性水平;Sir为生境类型i对威胁因子r的敏感程度。

运行生境质量模块需要对胁迫因子、土地利用类型生境适宜性和对胁迫因子的敏感度进行设定。依据InVSET模型手册[18]和景观生态学基本原则[19],结合大鲵保护区及张家界实际地理环境,参照同类研究[5,10-11]将人类活动剧烈的建设用地、耕地、农村居民点等作为非生境的威胁源,并根据地区具体情况对威胁源的最大影响距离及权重、不同类型生境的适宜度及各生境对模型威胁因子的敏感性进行调整(表1~2)。为便于判断研究区生境质量变化,参照相关研究划分标准[20],利用自然断点法将栅格生境质量分为极差(0~0.2)、差(>0.2~0.4)、中(>0.4~0.6)、良(>0.6~0.8)和优(>0.8~1.0)5个等级。

3 结果与分析

3.1 土地利用变化特征

2000—2020年,张家界市和大鲵保护区主要地类为林地、耕地和草地,3者面积合计占土地总面积的95%以上,基本构成该地区的景观基质。20年间,两地土地利用变化表现一致,建设用地、水域和草地变化较大,林地和耕地面积基本保持稳定(图2)。其中,两地建设用地的扩张均超过1倍:张家界市建设用地面积增加40.94 km2,占原建设用地面积的107.71%;大鲵保护区500 m缓冲带面积增加27.64 km2,占原建设用地面积的125.58%。

以-49.55为例,其为2000—2010年间草地减少面积(km2),线条指向草地面积转化的方向,线条宽度为转化面积的大小。

2000—2010年和2010—2020年土地利用转移表现相似,在张家界市和大鲵保护区均表现为草地、耕地和林地之间的相互转化,以及耕地与林地转化为建设用地与水域,反映了两者土地利用转移的主要特征(图2)。20年间,张家界市和大鲵保护区建设用地和水域新增面积主要来源于耕地和林地,分别占建设用地新增面积的93.62%和92.14%,占水域新增面积的87.30%和89.90%;减少的草地面积主要转为耕地和林地,分别占草地转移面积的96.53%和91.77%。

总体上,张家界市和大鲵保护区地类较为稳定,土地转移程度不高,分别有92.73%和93.58%的土地面积未发生地类转换(图2)。期间,草地、耕地和林地相互转化零散分布于整个张家界市(图3);新增的建设用地面积主要来源于城镇扩张,占用面积集中分布于原城镇区外围的耕地、林地和草地,且随着距城市中心距离的增加,占用面积逐渐减少;新增的水域面积主要来源于张家界市数个水电站的修筑[21],建坝抬升水位淹没其他土地类型,增加了水域面积。

图3 2000—2020年张家界市和大鲵保护区500 m缓冲带土地转移空间分布

3.2 生境质量时空演变特征

在空间格局上,张家界市和大鲵保护区优生境质量区域主要分布于地区上部、中心和右下部(图4),部分与张家界市自然保护地相重叠[22],如左上方的八大公山国家级自然保护区、中心区域的张家界国家级森林公园等,因其受到严格保护,生境质量普遍较高。差生境质量区域则呈现一个三角环圈(图4),土地类型以永定区、桑植县和慈利县等城市建成区,以及城镇周边农耕地和澧水下游平原连片农耕地为主[23]。

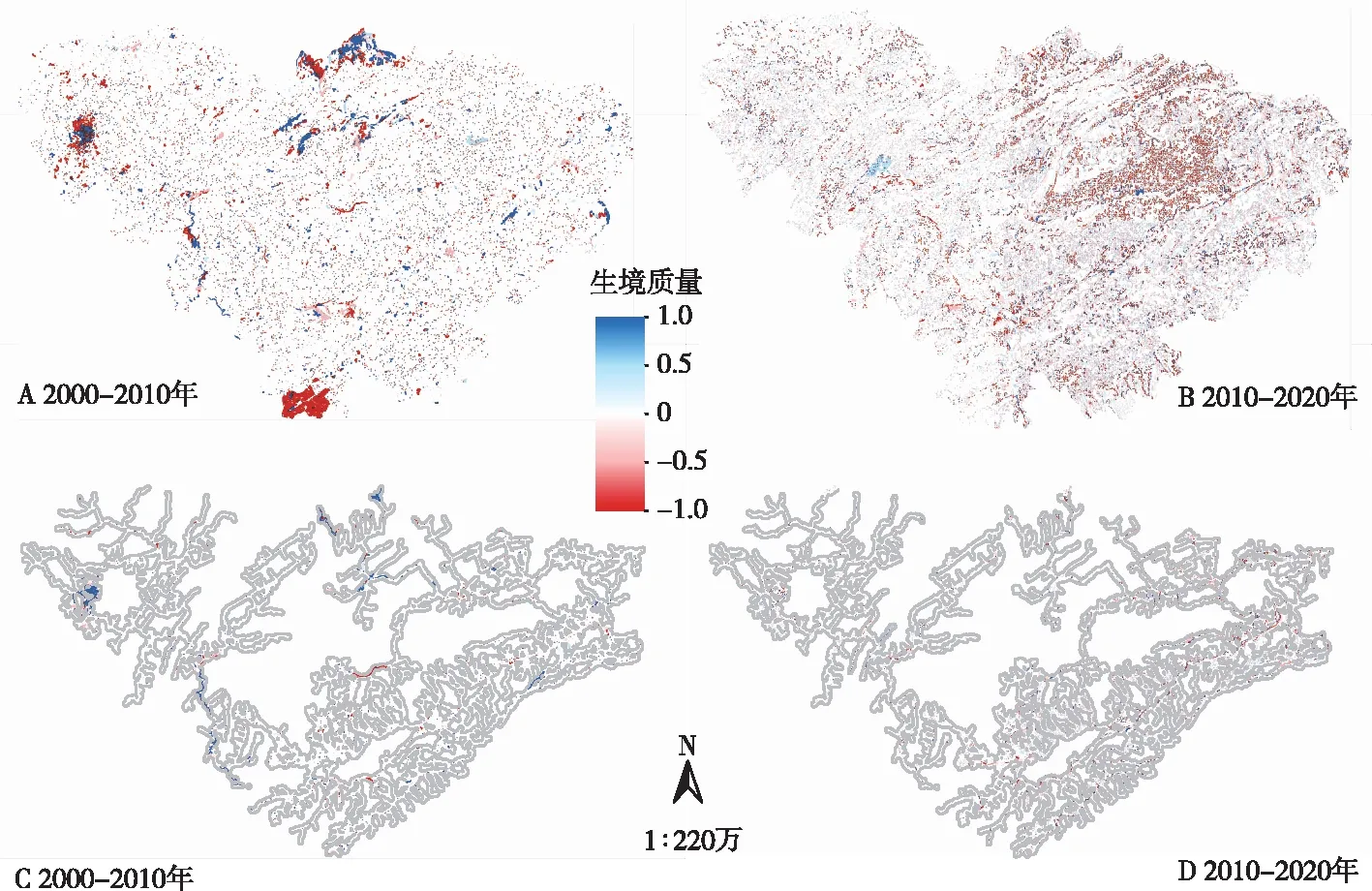

在时间格局上,大鲵保护区生境质量20年间下降1.48%,无显著差异;张家界市生境质量20年间下降1.86%,呈显著差异(图5)。2000—2010年,张家界市多处生境质量出现大面积升降(图6)。综合土地利用变化来看,这一时期因全国“天然林保护工程”“退耕还林”等生态保护政策的落实,林地面积有所增加,故生境质量上升。同时,由于耕地、建设用地面积增加,部分林地向草地、耕地转移,以及由于自然或人为原因造成植被退化,进而造成生境适宜度较高的景观类型面积减少,生境质量下降。2010—2020年,张家界市全域生境质量连片略微下降。这一时期,由于道路等基础建设与村庄、耕地、园地等景观增加,减少了周边生境适宜度较高的景观面积,造成生境质量连片略微下降。

图6 2000—2020年张家界市(A和B)和大鲵保护区(C和D)生境质量的空间变化特征

在大鲵保护区,核心区主要分布于澧水支流上游,部分镶嵌于其他保护地内,保存有较好的森林自然生态系统,受人类干扰较少,故生境质量最高(图5);实验区主要分布于城镇区、农耕地和村庄等人类活动集中区,受人类干扰严重,故生境质量最低。2000—2020年,大鲵保护区核心区、缓冲区和实验区生境质量均呈现下降趋势。从综合土地利用变化来看,核心区生境质量降低主要受周围道路建设、水电站修筑等基础设施建设与游客旅游观光造成的林地、草地斑块退化影响,实验区和缓冲区生境质量降低主要受城镇建设与农耕地扩张等城镇化进程的影响[14]。

在地形梯度上,随坡度和海拔的升高,保护区生境质量上升;在人口密度梯度上,随人口密度的升高,保护区生境质量下降(图7)。可见,保护区地形对生境质量的空间分布格局具有重要作用,崎岖的地形限制了人类活动,保证了山区林地的留存与生长,相应的生境质量较高。而地势平坦的低海拔区域多是城镇区、村庄、耕地等人类景观,是人类开展生产活动的集中区,不适宜生物生存,相应的生境质量较低。

ns表示无显著差异;*表示P<0.05;***表示P<0.01。

4 讨论与结论

4.1 讨论

2000—2020年,研究区整体的土地利用变化不大,有92%的地类保持不变,林地为优势地类,表明该地区以森林景观占优(图2)。1982年,随着我国第一个国家森林公园——张家界国家森林公园的建立,张家界市着重开展了自然生态环境保护工作,陆续建立了23个不同等级的保护地[22],对该地区自然景观进行严格保护,加强了张家界市自然土地类型的保留。但随着“山峻、峰奇、水秀、峡幽、洞美”的自然资源享誉世界,以旅游业为主体的经济发展形式在张家界市形成,全市围绕旅游业的建设开发项目发展迅猛,自然风光景点的索道、游步道、旅游公路、观景台和旅游度假村等基础设施建设与居民生产生活需求使得区域各地的生境质量零星衰减[20,23]。据统计,2019年张家界市接待游客0.8亿余人次,旅游收入超过900亿元,旅游人次较2002年增长近10倍,旅游收入增长近30倍,使得树木茂盛、植被覆盖度高、自然生态系统完整的各类保护地内人类足迹广布,导致其自然生境受人类干扰剧烈,对诸多生物及其栖息地生境保护影响严重[24]。因此,在生境保护与生态系统维护上,土地利用模式应结合地区环境承载力和适宜性评价,统筹好旅游发展与生态保护两者之间的关系。

在自然保护区内,自然生态系统与景观结构的完整性对保护区物种生存极为重要[25]。由于大鲵保护区“开放式”的分布于张家界市,导致其部分区域暴露于建设用地和农耕地内,受人类干扰严重,造成栖息地退化和破碎化,对保护区生物多样性保护与生态系统维护危害极大。如水电站的修筑[21],使得水域周围湿地、草地被淹没,改变了原有湿地水生环境,阻碍了物种交流;沿岸的城镇扩张、道路建设等,阻断了自然景观的连接,且存在高强度的人类活动,严重破坏了保护区的自然生态系统。虽然大鲵保护区仍有大部分区域存在于森林生态系统完整的林地中,但张家界市旅游经济的蓬勃发展仍持续影响着大鲵保护区生境质量变化。一方面,自然景观开发及相关基础设施建设会造成沿途地表植被破坏,扰乱原生景观格局,造成区域生境质量下降;另一方面,长期的旅游活动还会持续对该区域的水资源、野生动物、植被和土壤等自然资源造成不利影响[26]。因此,在大鲵保护区生态保护中,针对保护区不同地域的生境特征和差异性,决策者需要对区域内部做出调整并制定相应的优化策略。

大鲵保护区及张家界市生境质量总体上处于较高水平且下降程度较低,但未来城镇扩张、旅游开发等一系列人类干扰因素仍会导致它们的生境质量持续下降,尤其是大鲵保护区中紧邻城镇与道路等的人类干扰高的水域[15]。因此,决策者如何维持生境质量不退化,恢复大鲵保护区生物多样性及其生态系统健康极为关键。未来张家界市在土地利用规划与生态保护工作中需维护好整体经济与生态保护的协调发展关系,强调城市中自然生态环境的营造,配置必要的生态用地和缓冲林带,以维护大鲵保护区涉城镇水域生境质量与生态系统安全。重点保护森林、草地等生态源地,减少建设用地扩张,增加生态源地的斑块面积及其相互连通度,使大鲵保护区及其他生态源地的自然生态系统具有自我维持、自我更新的能力,进而提高张家界市整体生境质量。

4.2 结论

以2000、2010和2020年3期土地利用数据为基础,运用土地利用转移矩阵,分析了大鲵保护区及张家界市土地利用变化特征,并基于InVEST模型分析了2000—2020年大鲵保护区及张家界市生境质量时空演化规律。主要结论如下:(1)研究区主要地类为林地,表明该地区以森林景观占优。20年间,张家界市和大鲵保护区地类较为稳定,土地转移程度不高,地类变化主要表现为草地、耕地和林地之间的相互转化,以及建设用地和水域扩张。(2)受地区经济发展与旅游活动等人类活动的影响,研究区生境质量呈持续下降趋势,其中,大鲵保护区20年间下降1.48%,张家界市20年间下降1.86%。自然生境退化和土地利用类型转化是影响研究区生态环境质量的重要原因。(3)大鲵保护区保存有较好的森林自然生态系统,受人类干扰较少的核心区生境质量最高;位于城镇区、农耕地和村庄等人类活动集中区且受人类干扰严重的实验区生境质量最低。在地形梯度上,随坡度和海拔的升高,保护区生境质量上升;在人口密度梯度上,随人口密度的升高,保护区生境质量下降。由于笔者研究中生境质量主要利用相关文献并结合研究区实际特征设置InVEST模型参数,必然存在一定的主观性,其参数验证及合理性评估值需要深入探讨。因此,笔者并未对研究区生境质量做定量分析,未来研究中生境质量变化的驱动机制研究也需进一步完善和深入,应对地区生态系统的各胁迫因子进行实地测算,细化生境质量变化的驱动力,为地区生物多样性保护提供更为科学、细致的建议。