《史记》所载兵器略释

李小成 季乐乐

摘 要:作为战争产物的兵器,自从诞生之日起就和文学紧密联系在一起,《诗经》《左传》等上古文学作品中都可见兵器的身影。而作为我国历史上第一部纪传体通史的《史记》在记载了无数次战争的同时,也记载了大量的兵器,分析其中的兵器既可以帮助我们深入了解上古战争活动真实状况,又可以真实地反映先秦到西汉时期军事科技的进步和兵器学的发展,对此问题的研究也是《史记》研究的一个新领域。

关键词:《史记》;兵器;战争

中图分类号:K204 文献标志码:A 文章编号:1009-5128(2023)07-0029-11

收稿日期:2023-04-27

作者简介:李小成,男,陕西渭南人,西安文理学院文学院教授,文学博士,主要从事中国古代经学与文献研究。

兵者,械也。为生杀之利器。清段玉裁《说文解字注》:“械也。械者器之总名。器曰兵。用器之人亦曰兵。”[1]105兵器即武器,狭义指直接可以杀伤敌人的器械或者装置,广义泛指用于斗争的工具。战争是人类社会生活的重要事件,而兵器则是战争的产物。中华武备历史悠久,自古名刃辈出。到了铁制兵器时代,用于战争的常规兵器陆续出现,兵器种类的扩大化和兵器用途的精细化直接扩大了战争的领域,对于文学作品中战争场面的塑造和人物形象描写具有重要示范意义,同时人格化的兵器逐渐上升为一种人文精神,具有了特殊的社会教化功能。

《史记》叙述战争内容的有82篇,所载大小战事500多次。司马迁在写战事活动中不可避免地涉及各种兵器,并及于战争中兵器使用的场合。刘勰《文心雕龙·诸子》云:“昔东平求诸子、《史记》,而汉朝不与。盖以《史记》多兵谋,而诸子杂诡术也。”[2]309班固看到了《史记》的另一面,故《汉书·宣元六王传》言:“(汉宣帝之子东平思王)来朝,上疏求诸子及《太史公书》,上以问大将军王凤,对曰:‘臣闻诸侯朝聘,考文章,正法度,非礼不言。今东平王幸得来朝,不思制节谨度,以防危失,而求诸书,非朝聘之义也。诸子书或反经术,非圣人;或明鬼神,信物怪;《太史公书》有战国纵横权谲之谋,汉兴之初谋臣奇策,天官灾异,地形厄塞:皆不宜在诸侯王。不可予。”[3]3324–3325是的,《史记》的内容不是单一的,它的内涵极为丰富,“有战国纵横权谲之谋”,故不宜流传,虑在下反。不仅如此,《史记》在战术思想和兵器使用方面亦有独到见解。研究《史记》中的兵器不仅是《史记》研究的一部分,而且对于先秦兵器科技的发展研究有着重要的意义。

一、《史记》中的兵器

兵器是战争的组成要素之一,《史记》在记载大大小小的战争的同时也记载了大量的兵器。首先,《史记》在记录先秦战争时参考了大量的文献典籍。先秦中原大国的兵器使用在《诗经》和《左传》中有记载,南方各国的兵器使用在《吴越春秋》和《九歌》中保留下来,上古传说时期的兵器使用也通过神话的方式传承下来,以及先秦时期留下的青铜兵器和礼器等历史遗迹,使得司马迁在《史记》中记载先秦战争时也自觉地记载了许多兵器。其次,在司马迁撰写《史记》的西汉时期,正值汉武帝与匈奴交战。频繁的战事使兵器制造业极为发达,冶炼技术的提高使得铁制兵器得到广泛使用,这使得司马迁可以观察到西汉军队的武器装备和使用情况,并在描述战争时真实记录下来。因此,《史记》不仅记载了上古、先秦、秦汉三个不同战争阶段的兵器发展概况,而且对于兵器在古代战争中的具体用途也有描写。了解《史记》所载兵器对于理解我国先秦及汉代战争细节有很大帮助。

(一)《史记》中所记兵器

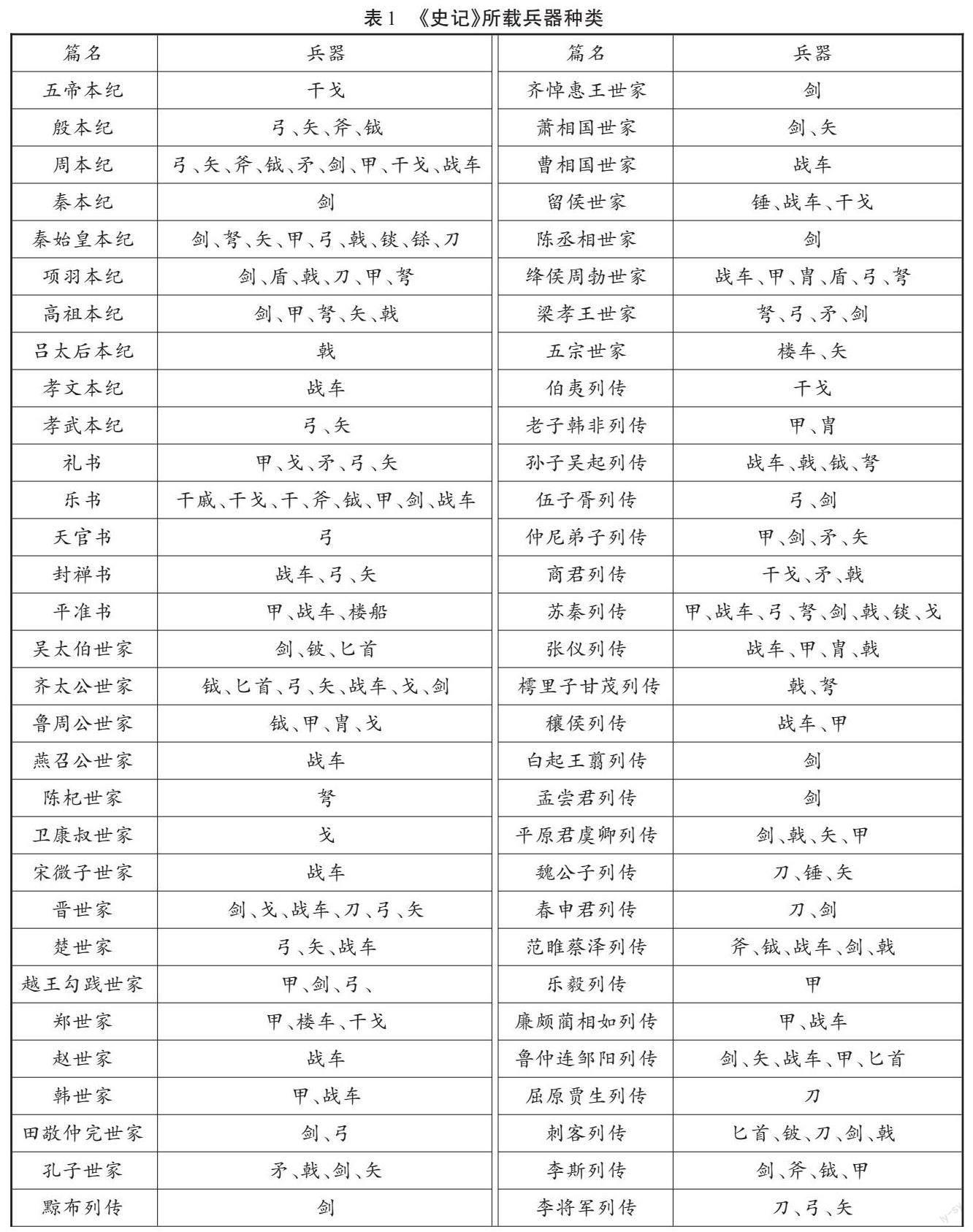

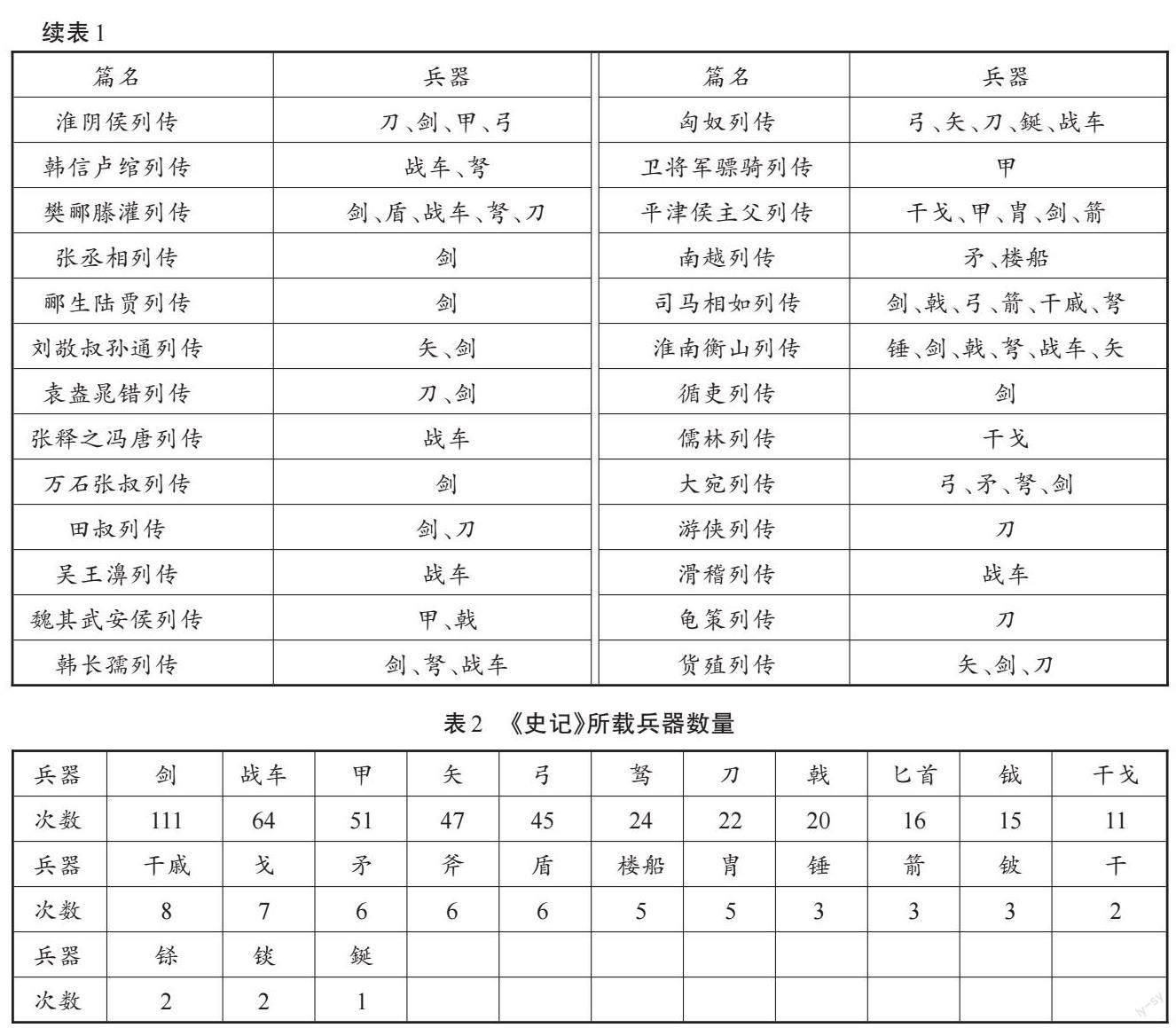

《史记》记载了大量的兵器。为直观反映,特将篇目及所载兵器及数量标出,如表1、表2。

《史记》全书战争500多次,故而所记兵器种类齐全,可以说是先秦兵器种类的汇总,各式长短兵器皆有,且有与之相互配合的作战工具。从这个角度来说简直像是走进了一座兵器博物馆。

(二)《史记》中出现的主要兵器

《史記》所载兵器分为陆战和海战两大类。其中陆战类兵器可大致分为:长兵器、短兵器、暗器、远射兵器、防护具、战车及攻城器械六类。水战类兵器即战船类。下面从攻击方式和用途两个方面进行描述,着重分析兵器在战争中的用途。

1.长兵器

《史记》中的长兵器有戟、钺、戈、矛、斧、锤、铩和锬七种。

(1)戟。为戈与矛之合体,属长兵器,主要攻击方式是刺、钩、割和啄。《史记》中的戟有两种用途:其一刺杀兵器,其二仪仗用品。作为刺杀兵器的戟是车兵和步兵的常用兵器。车兵用戟,《周礼·考工记·庐人》云:“车戟常,酋矛常有四尺。”[4]3406车戟,为车五兵之一,即战车上所用之兵器。

春秋战国盛行车战,为了能直接攻击到敌方战车,长柄且功能多样的戟逐渐代替了矛成为车兵的近战主力兵器。相比于其他兵器,戟在中近程范围的杀伤力更大。除在车战中使用外,步兵也持戟披甲在近战中与敌方厮杀。持戟士卒是近战的主力,在战场上拼死搏杀伤亡最大,展现着战争的冷酷嗜血。而戟这种兵器也因为战场上的威名衍生出了象征性含义。如《平原君虞卿列传》曰:“楚地方五千里,持戟百万。”[5]2367《高祖本纪》曰:“秦,形胜之国,带河山之险,县隔千里,持戟百万,秦得百二焉。”[5]382由于戟在战场上的多种用途,使其成为衡量一国军力的重要标准。在车战逐渐衰落的战国时代,百万持戟之士往往象征一国的强大战力,彰显霸主身份。

司马迁笔下的戟不仅是重要的兵器,还具有塑造人物形象的作用。如《项羽本纪》中对项羽的描写:“项王大怒,乃自被甲持戟挑战。”[5]328项羽持戟,戟形长呼应项羽身材高大、铁戟沉重呼应项羽孔武有力、戟一发难以收回象征项羽万夫不当之勇,又暗含其鲁莽直率的品性。同时,戟也是一种仪仗用品,称为门戟。如《吕太后本纪》:“有谒者十人持戟卫端门,曰天子在也,足下何为者而入。”[5]411而门戟是戟退出常规兵器序列之后的主要用途,在唐以后成为宫廷门卫的常规仪仗用具。

(2)钺。我国古代劈砍型长兵器,与斧形相近,攻击方式为劈和砍。《史记》中的钺有两种用途:其一,劈砍兵器;其二,征伐权的象征。夏朝时军队就开始用钺作战,《殷本纪》记载:“汤乃兴师率诸侯,伊尹从汤,汤自把钺以伐昆吾,遂伐桀。”[5]95西周时期钺正式成为了军队中的常规兵器,在《周本纪》中有大量武王使用钺征战伐纣的记载:

武王自射之,三发而后下车,以轻剑击之,以黄钺斩纣头,县大白之旗。……武王弟叔振铎奉陈常车,周公旦把大钺,毕公把小钺,以夹武王。[5]124

钺为步兵所持,多与盾配合使用,在处于早期战争形态的西周时期,是步兵的主要攻击兵器。但由于其攻击方式和攻击距离不及戈、矛等兵器,周以后逐渐从实用兵器退化为仪仗之器。先秦时期的钺也是一种礼器,君主遣将征讨授其斧钺代表杀伐权力的赋予,如《周本纪》:“乃赦西伯,赐之弓矢斧钺,使西伯得征伐。”[5]116 《齐太公世家》:“师行,师尚父左杖黄钺,右把白旄以誓。”[5]1479这种礼器钺往往都带有精美的装饰,如饕餮纹、兽面纹和夔龙纹等,以上古神兽纹饰恐吓对手而庇佑己方。

(3)斧。古代劈砍型长兵器。斧在《周礼·考工记·筑氏》有载,《周礼正义》云:“江永云:‘斧斤至削杀矢皆有刃。其用之重,欲其难缺者,金多;用之轻,欲其不折者,金少。”[4]3241此兵器金属含量多,比较重。《史记》中的斧多与钺合称“斧钺”作为礼器使用,象征权力。

(4)戈。古代钩啄类长兵器,盛行于西周与春秋战国时期,东汉时戈作为实战兵器退出战场。《周礼·考工记·冶氏》《周礼·考工记·庐人》对“戈”的结构、长短有详细的介绍。《史记》中的戈多在上古战争中出现,初为步兵所持用于近战冲杀。在车战兴盛之后,戈的钩啄功能使其成为车兵的攻击武器。屈原《九歌·国殇》中就写到了战车士卒持戈战斗的场景:“操吴戈兮被犀甲,车错毂兮短兵接。旌蔽日兮敌若云,矢交坠兮士争先。”[6]60

从兵器使用的角度分析这一交战场景,可以看出戈是楚国车兵在战车交错时用于近战的一种兵器,可以在混战中将敌人钩下战车。由于戈在早期车战中的重要性,使其又衍生出了另一层含义,与干结合合称“干戈”,成为一切军事行动的代称。兵者凶器也,战事突发就会生灵涂炭,为拯救天下,轩辕才发动一场征伐之战,“于是轩辕乃习用干戈,以征不享,诸侯咸来宾从”[5]3。“动干戈”也就有了替天行道的正义征伐的含义。

(5)矛。我国古代刺杀类长兵器,商代出现,晋朝退出常规兵器序列。《史记》中的矛多用于车战。据《周礼·考工记·庐人》记载:“车戟常,酋矛常有四尺,夷矛三寻。……凡为酋矛,参分其长,二在前,一在后,而围之。”[4]3406–3411这几种车载兵器均插于车厢外栏。

车兵用矛多插于车之两旁,是车战的常用兵器。矛柄较短,既可作为刺杀兵器防身,也可用于投掷击杀敌方,是车兵的制式兵器。据《〈考工记〉兵器疏证》援引《司马法》文“弓矢围,殳矛守,戈戟助”[7]80可知,矛多用于抵近刺杀,在战车交错时防卫己方御者及射者,同时作为投掷兵器击杀敌方。矛也是后世戟和枪等刺杀兵器的前身,但由于攻击距离较短且攻击方式单一,很快被戟所取代。同时,矛也是先秦步兵的制式兵器,装备数量巨大。如《梁孝王世家》:“梁号之曰公孙将军,梁多作兵器弩弓矛数十万,而府库金钱且百巨万,珠玉宝器多于京师。”[5]2083步兵用矛主要与盾、甲配合使用,是先秦战阵重要的防御力量。

(6)锤。我国古代打击类长兵器,最早在春秋战国出现,多为贵族私军所用。《史记》中锤的使用都与暗杀偷袭相关,如《魏公子列传》中有记载魏公子有锤杀晋鄙夺取军权的故事:“晋鄙合符,疑之,举手视公子曰:‘今吾拥十万之众,屯于境上,国之重任,今单车来代之,何如哉?欲无听。朱亥袖四十斤铁椎,椎杀晋鄙,公子遂将晋鄙军。”[5]2381这里的锤与后世人们认知的大锤不同,大约重四十斤,可隐藏于袖口之下便于暗杀。

(7)铩、锬。属于矛类兵器,盛行于西漢。铩是由铍演变而来,与铍的区别是加有防护功能的镡。贾谊《过秦论》早言“陈涉之位,非尊于齐楚燕赵韩魏宋中山之君;鉏櫌棘矜,非锬于句戟长铩也。”[8]731《秦始皇本纪》所言“锄櫌棘矜,非锬于句戟长铩也”:“《集解》徐广曰:‘锬,一作“铦”。骃案:如淳曰‘长刃矛也。又曰‘ 戟似矛,刃下有铁,横方上鉤曲也。”[5]282看来是《史记》引贾谊之文,且不明其出处。至于这两种兵器《史记》记载极少,属于矛类的早期兵器。

2.短兵器

《史记》中出现的短兵器有剑、刀和鋋三种。

(1)剑。我国古代刺杀短兵器,《史记》记载最多的一种兵器。实战最早使用在《周本纪》中有所记载,武王伐纣时用轻吕剑击杀纣王。相比戟、钺、戈等兵器,剑的长度和重量都比较适合随身携带。因此对于步兵、车兵及骑兵来说属于基本防卫武器。就重要性而言,骑兵对于剑的使用更为频繁。剑质轻而两刃,对于频繁穿插刺杀的骑兵帮助很大。而对于步兵和车兵只是日常防卫兵器。

上古轩辕采首山之铜冶炼成轩辕剑,从此而来关于剑的众多灵异故事使古人认为剑沾有灵气。《庄子·杂篇·说剑》中提出了三种概念,天子之剑,诸侯之剑,庶民之剑,赋予了剑更多的象征性意义,将其与天下和国家联系起来。《史记》中剑也可以归结为这三种。天子之剑取天下,武王剑杀纣王、秦王斩荆轲、高祖布衣提三尺剑取天下。诸侯之剑顺君命,樊哙持剑与项王交锋。庶民之剑常带有灵异色彩,《李斯列传》所载太阿之剑、《伍子胥列传》所载属镂剑都属于此类。

剑形制精美,剑刃锋芒毕露又有剑鞘装饰,挂于腰间便于携带。在春秋战国尚武之风下剑的灵异与飘逸使其从一种常用兵器逐渐变为一种配饰和礼器。如《秦本纪》和《秦始皇本纪》中记载秦国佩剑情况:“简公六年,令吏初带剑。”[5]200“其七年,百姓初带剑。”[5]288可见秦国佩剑之风盛行,上至君王下至百姓都会身配短剑。

其实佩剑之风早生于春秋时期,《史记正义》曰:“春秋官吏各得带剑。”[5]200君主赠剑更是一种莫大的荣誉,如《萧相国世家》:“高祖曰:‘善。于是乃令蕭何,赐带剑履上殿,入朝不趋。”[5]2016同时身佩之剑也是先秦名士珍视之物,一般离别之时赠剑代表敬重之义。如《吴太伯世家》所载季札赠徐君剑的故事:“徐君好季札剑,口弗敢言。季札心知之,为使上国,未献。还至徐,徐君已死,于是乃解其宝剑,系之徐君冢树而去。”[5]1459斯人已逝,死别系剑于其冢之旁令人叹惋。《史记》中还有君主以剑赐死臣子的记载,而用剑自刎也是古代名将自杀的首选兵器。《越王勾践世家》:“越王乃赐种剑曰:子教寡人伐吴七术,寡人用其三而败吴,其四在子,子为我从先王试之。”[5]1747“役反,使人赐子胥属镂剑以自杀。”[5]1743飞鸟尽良弓藏,狡兔死走狗烹。伴君如伴虎,剑又展现出冷酷一面。剑是史记中用途最多且应用范围最广的一种兵器,而剑意象作为剑的人格化表达在后世的文学作品中又有了更为深刻的意义内涵。

(2)刀。砍杀短兵器。先秦时青铜刀已经出现,但没有得到足够的重视。战国至西汉初期骑兵逐渐兴起,这种兵器才被大规模使用。《史记》中的刀有两种用途:其一,砍杀兵器;其二,祭祀礼器。

作为实战兵器的刀集中记录于汉代人物传记和匈奴传记中。西汉初年骑兵代替步兵成为战争的主力,刀才代替短剑被骑兵大规模使用。这里的刀可分为两类,西汉骑兵所用刀和匈奴骑兵所用刀。顾莉丹认为汉刀刀身直并一侧有刃,没有尖锋,配有环首防止脱落。[7]129而匈奴刀一般刀身弯而宽。骑兵佩刀单手所持,劈砍杀伤敌人。刀也是一种祭祀用的礼器,称为鸾刀,用于宰杀祭祀的牲畜。

(3)鋋。刺杀类短兵器,属于一种铁质短矛。《匈奴列传》记载“其长兵则弓矢,短兵则刀鋋”[5]2879,匈奴多骑兵,因此鋋是匈奴骑兵的常用短兵器,一般为手持,待冲锋时利用其冲击力刺杀敌军,也可用于投掷杀伤。

3.暗器

暗器指在暗中实施突袭的兵器,《史记》中的暗器有匕首和铍三种。

(1)匕首。匕首是刺客的标配。《史记》中匕首的使用集中在《刺客列传》中,凡是刺杀活动都与匕首的使用有关。如曹沫和豫让的刺杀经历:

曹沫执匕首劫齐桓公,……既已言,曹沫投其匕首。[5]2515

……乃变名姓为刑人,入宫涂厕,中挟匕首,欲以刺襄子。襄子如厕,心动,执问涂厕之刑人,则豫让,内持刀兵,曰:欲为智伯报仇![5]2519

匕首因其短小易隐藏,成为暗杀的标准武器,而真正把匕首的隐蔽性用于极致的则是荆轲。

轲既取图奏之,秦王发图,图穷而匕首见。因左手把秦王之袖,而右手持匕首揕之。未至身,秦王惊,自引而起,袖绝。拔剑,剑长,操其室。时惶急,剑坚,故不可立拔。荆轲逐秦王,秦王环柱而走。……秦王方环柱走,卒惶急,不知所为,左右乃曰:王负剑!负剑,遂拔以击荆轲,断其左股。荆轲废,乃引其匕首以擿秦王,不中,中桐柱。秦王复击轲,轲被八创。[5]2534–2535

从兵器使用的角度看,由于秦王规定上殿者不得持有武器,因此,匕首发挥了其短小、隐蔽、轻便的特性,而秦王的长剑就相形见绌了。在刺杀的前期,由于空间的狭小,荆轲处于绝对优势。但是秦王选择了正确的做法,环柱走扩大了对战的空间,使得匕首的优势逐渐变成了劣势。由于圆形柱遮挡了荆轲的视线,使其迟迟未能击中秦王,直至秦王拔出佩剑,匕首优势尽丧,荆轲刺杀失败。因此对于匕首来说,暗器就应该隐藏在暗处,一旦显露则应该抓准时机,一击致命,与剑、刀等短兵器正面抗衡,毫无优势可言。

(2)铍。与短剑相似,柄较长需双手持握。是先秦时期格斗兵器之一,战国晚期达到使用巅峰。《史记》中铍属于贵族私军所用武器,常与匕首一同出现。因其形制相对短小便于隐藏和运输,是贵族死士常用武器。《吴太伯世家》记载:“手匕首刺王僚,铍交于匈,遂弑王僚。公子光竟代立为王,是为吴王阖庐。”[5]1463铍配合匕首,给敌人致命一击。

(3)锤。我国古代打击类长兵器,最早在春秋战国时出现,多为贵族私军所用。《史记》中锤的使用都与暗杀偷袭有关。

4.远射兵器

远射兵器指攻击敌方的远程杀伤性武器,《史记》中的远射兵器有弓、弩、矢三种。

(1)弓。是古代远射兵器。弓的历史悠久,原始社会就已出现,如《礼书》所载:“古者之兵,戈矛弓矢而已。”[5]1166因此弓之地位尊崇,在上古时期就已被各部落重视并在神话中传承下来,《孝武本纪》中就有黄帝骑龙上天,堕乌号之弓的神话传说。

作为一种重要的生活和战争用品,弓的制作在西周时期就已经有了明确的行业规范,有了专门生产弓的匠人。《周礼·考工记·弓人》中记载:“弓人为弓,取六材必以其时,六材既聚,巧者和之。”[4]3531弓的各部分选材苛刻以及制作工艺的烦琐,足以表现其重要程度。何贤武研究发现:先秦兵种分为步兵、车兵、骑兵、水兵四种[9],而这四大兵种都会使用弓作为攻击武器,在缺乏远程火力的古代,弓的远程杀伤性奠定了在武器中的霸主地位,长达几百年未被撼动。同时,弓不仅是中原军队的常备兵器,也是西域少数民族所用兵器,《匈奴列传》“长城以北,引弓之国,受命单于”[5]2902,表明了弓作为实战兵器的普及性。

由于弓在兵器中的独特地位,春秋时期,贵族从小就要学习射箭,而“射”也成为“六艺”之一。正是因为弓的特殊地位使其从常规兵器变成了象征权力的礼器,《周本纪》有襄王赐晋文公珪鬯弓矢为晋伯的记载,接受天子赏赐即代表了其合法性,弓也与天下有了联系。《楚世家》中有好弱弓射雁之人和楚襄王的对话:“王何不以圣人为弓,以勇士为缴,时张而射之?……王朝张弓而射魏之大梁之南,加其右臂而径属之于韩,则中国之路绝而上蔡之郡坏矣。”[5]1730以弓喻天下局势,张弓搭箭积蓄国力,一旦时机成熟则一往直前,以弓无坚不摧象征逐鹿中原之势。

(2)弩。是在弓的基础上发展出来的远射兵器。弩的射程更远,杀伤力更强。在战国时期,弩已经成为重要的远射兵器,与弓配合使用。

先秦时期的弩分為大型弩和小弩,前者需要两到三人配合使用。弩的大量使用,不仅造成敌方巨大的人员伤亡,而且在气势上威慑敌方,使其阵脚大乱。秦汉之时,弩仍然是军队的常备杀伤性兵器。《高祖本纪》记载楚汉相争之时,楚王以弩射中汉王,汉王险些丧命,西汉与匈奴的战争中,弩是汉军的制式兵器,弩兵则是军队作战的主力部队。《李将军列传》中记载李陵军五千人战至弩箭射尽,士兵伤亡过半,杀伤匈奴数万人之多。弩这种兵器在唐宋时又有了新的发展,在射程和杀伤力方面有所精进。直至火器出现,弩在战争中的地位逐渐下降,最终被淘汰。

(3)矢。矢也称箭,是弓和弩的射出物。《周礼·考工记·矢人》:“矢人为矢,缑矢,参分。茀矢,参分一在前,二在后。兵矢、田矢,五分二在前,三在后。杀矢,七分三在前,四在后。”[4]3357由此可见,先秦时期矢的发展已经相当成熟,对于不同矢的制作已经有了官方规范,极为精细。

5.防护具

我国古代士兵用来保护身体的一种装置,《史记》中的防护具有甲胄和盾两种。

(1)甲胄。我国古代军队穿戴的单体防御兵器。其中甲又叫介,秦汉后则称为铠,由身、袖、裙三部分组成,用来防护头部以下的部分。胄,战国前称为胄,战国后称为兜鍪,防护头部。战国晚期,铁甲胄已经大规模装备军队,从而大大增强了军队的防护能力。《周本纪》和《鲁周公世家》中均有甲胄使用的记载:“乃遵文王,遂率戎车三百乘,虎贲三千人,甲士四万五千人,以东伐纣。”[5]121“陈尔甲胄,无敢不善。无敢伤牿。”[5]1524从记载中可以看出甲胄使用历史悠久,商周之时已经成为军队的制式装备,上至将军下至兵卒都穿戴甲胄,铁骑和铁甲士卒更是战斗力的象征。黑色的重甲战阵会给人视觉上的震撼和心理上的压迫,是大国征伐的绝对主力。而随着冶炼技术的发展,甲胄也不断精密,三国晋代出现了鱼鳞甲和明光铠等优秀甲胄。

(2)盾。也称为干,是我国古代军队手持的一种卫体兵器。《项羽本纪》中充分展示了盾的使用方式:“哙即带剑拥盾入军门。交戟之卫士欲止不内,樊哙侧其盾以撞,卫士仆地,哙遂入,……沛公则置车骑,脱身独骑,与樊哙、夏侯婴、靳彊、纪信等四人持剑盾步走,从郦山下,道芷阳间行。”[5]313–314由上述记可见,盾多为步兵手持,拥盾带剑闯入,说明在日常作战时盾往往与剑协同使用,有攻有防,侧其盾以撞展现盾的抗击打能力,沛公等人持剑盾回营,则是为了防御敌方弓弩手的袭击。由此可以推测出先秦时期盾与各兵器的配合使用已经极为成熟,并演化出以盾为中心的战阵。双方对战,盾兵持剑或矛在前形成屏障,弓弩手在后远程攻击,而战车上也会使用盾来防护己方御者。汉代后盾的使用范围扩大,步兵盾、骑兵盾逐渐发展,直到火器时代,盾仍被使用。

6.战车、攻城器械及战船

(1)战车、攻城器械。战车是我国古代战争中用于对敌作战车辆的总称,分为攻车和守车两部分。人们习惯将攻车称为战车、兵车等,守车则包括革车、运粮车和辎重车等。《史记》中记载的战车有戎车、革车、辎车、楼车等。我国早在夏朝就已经出现战车,伴随着战车的出现,车兵这一兵种也随之而来。商代开始战车被广泛使用,西周以及春秋战国时期是战车的鼎盛期。《周本纪》中记载武王率戎车三百乘伐纣,这是《史记》中记载的最早车战。正如《孙子兵法·作战篇》中所说:“凡用兵之法,驰车千驷,革车千乘,带甲十万,千里馈粮。”[10]11

车战是春秋战国时期战争的主要形式。王焕文认为:春秋时期大国征伐不断,战车数量成为当时编组兵力的基本单位,成为衡量军事实力强弱的标志,千乘之国、万乘之国即是强国的代名词,战车对决往往可以决定战役胜负甚至霸权交替。[11]121

一般车战时一辆战车乘坐甲士三名。左方甲士持弓,主射;右方甲士持戈或矛,主刺;中间甲士驾驭马车,随身携带短刀及剑。在骑兵出现之前,战车是绝对的精锐部队,集群冲锋杀伤性极大,是步兵的噩梦。而战车的作用之大也使得战车制造极为精细。《周礼·考工记·车人》中详细记录了制造战车及日常用车的规格:“车人为车,柯长三尺,博三寸,厚一寸有半,五分其长,以其一为之首。毂长半柯,其围一柯有半。辐长一柯有半,其博三寸,厚三之一。”[4]3316

与弓矢的制作严密相同,战车制作也有规范。这是因为战车是一种结构复杂的器械,制订标准使其零件通用有利于战车的制造与修理。战国后期随着骑兵的兴起,战车逐渐减少,西汉早期仍使用少量战车作战。《吴王濞列传》记载:“汉多车骑,车骑利平地。”[5]2832但随着汉军的敌人变成了西域的匈奴,战车相比骑兵劣势尽显,因此从汉武帝起,战车逐渐在战场上消逝。

《史记》中的守车即辎车,是军队作战时运送物资粮草的军用车,比攻车空间大且载重量多。《孙子吴起列传》有孙膑指挥马陵之战时居于辎车之中坐为计谋的故事,不过一般这种辎重车只会用作运输。除了用于直接作战的战车之外,还有一类专门用作攻城的军用车,楼车就是其中一种。《五宗世家》中记载淮南王谋反私作楼车以备战之用,楼车是攻城时用来窥探敌人的战车,在攻城时可以清楚地观察到敌军的守备情况,同时可以作瞭望戒备之用。

(2)战船。装备有兵器且用于水上作战的船舶,《史记》中出现的战船即楼船,在《平准书》和《南越列传》中均有记载,多是西汉中央政府与南方藩王及南越交战所用。《平准书》记载:“治楼船,高十余丈,旗帜加其上,甚壮。”[5]1436由此可以一窥楼船面貌。

楼船是秦汉时期水战的主力军舰,《南越列传》记载:“今吕嘉、建德等反,自立晏如,令罪人及江淮以南楼船十万师往讨之。”[5]2974楼船一般两到三层甲板,后有投石装置,属于古代水战中的大型战船。并且由于人们已经认识到水战风力大小无常,因此楼船下方增设了多个划桨,采用风力和人力混合驱动的形式,是秦汉之际较为先进的一种水战兵器。

二、《史记》与先秦文献在所载

兵器用途上的比较

《诗经》和《左传》作为先秦诗歌和先秦历史散文的重要著作,在先秦文献中,是兵器记载最为详尽且最具特色的。《诗经》中有大量关于战争的诗歌。这些战争诗歌中就有兵器使用的记载,特别是在小雅、国风中,甚至有描写兵器的单篇诗歌。这些诗篇在兵器的外形以及使用细节方面叙述生动,尤其在战争场景刻画中对于作战使用的兵器有大量的描摹。后者记载有历史上诸多真实的战争,在这些形形色色的战役中有大量兵器的实战使用记载。由于春秋时期特殊的战争形态,使得《左传》在战车的使用记载方面有其独到之处。因此,从兵器用途方面将《史记》所载兵器与二者进行对比分析,可以深化兵器的使用细节,从而更好地理解《史记》所载兵器的用途。

(一)《史记》与《诗经》在所载兵器用途上的对比

《诗经》中所记兵器集中在长兵器、远射兵器、防护具和战车及攻城器械四大类。

《诗经》中所载长兵器有矛、戈、戟、祋以及斧类(斧、斨、銶、戚)。矛、戈、戟的使用在秦国战争诗歌中有细致的展示,如《秦风·无衣》不仅表现了西北好战剽悍的民风,也从侧面展示出秦国军队作战时的场景,矛、戈、戟和甲同时出现为我们勾勒出一幅御者驾驶着战车,身侧的甲士手持矛、戈、戟等武器在疆场之上挥舞厮杀的壮阔图景。祋也称棍是《史记》中未记录的一种长兵器,《国风·曹风·候人》中“彼候人兮,何戈与祋”[12]213。《诗经》中关于祋的记载没有用于实战中,而是类似于仪仗用具,是迎宾之人所扛。斧类长兵器斧、斨、銶集中出现在《国风·豳风·破斧》篇中,是步兵作战使用的一种劈砍兵器,戚在《大雅·公刘》中有记载,也是当时步兵常用的几种武器之一。

《诗经》中的远射兵器弓和矢与《史记》所载用途基本一致,只不过前者的描写更加具体生动,《秦风·小戎》中“交韔二弓,竹闭绲滕”[12]183就生动地描写了战车上的弓手形象。除了在战车上使用之外,《诗经》中还有关于步兵使用弓的记录,《大雅·公刘》“弓矢斯张”[12]451就对步兵使用弓进行了细致的描述。同时弓也作为一种礼器频频在诗歌中出现,一般在天子赠物和宴饮狩猎时使用,如《小雅·彤弓》里的宴饮狩猎用弓。作为六艺之一的“射”所用之物在这里已经脱离了实战,变成了一种日常用具。

《史记》中的防护具与《诗经》记载功用一致,都是用于实战防护。《诗经》中对于甲的记载比较详细,并且描写到了战马的护甲。《国风·郑风·清人》中的“驷介旁旁,驷介镳镳,驷介陶陶”[12]118 ,形象地描写出披甲战马的威武雄姿。

最后是战车及攻城器械类,《诗经》相较《史记》种类更多且描写详细。《诗经》中的战车有小戎、元戎、戎车、临车、冲车五种。前三者属于野战攻车,后两种是攻城用的军事车,从《大雅·皇矣》描写来看临车和冲车是一种配合攻城器械使用的战车,主要用来冲击城墙,应与《史记》中的楼车类似,但是增加了防护层。《国风·秦风·小戎》对于秦国战车有极为细致的描写:四匹骏马在前,战车上有画着龙的盾牌,战车上的三位兵士分别持矛、张弓、拥盾,战车中部有着暗色的革带贯铜环接续车马,车上有车厢,用老虎皮垫来舒畅车毂。《诗经》中的攻城器械是钩援,攻城战不可缺少之物,应该与云梯类,使用时钩住城墙然后士兵爬上去作战。

(二)《史记》与《左传》在所载兵器用途上的对比

《左传》记载了许多先秦时期的著名战役,各个战役中都有大量的兵器使用。其所载兵器种类丰富,长兵器、短兵器、远射兵器、防护具、战车及攻城器械均有记载。

《左传》中的长兵器有戈、戟、铍、矛、殳、钺六种。其中殳是《史记》中未曾记录的一种车战刺杀兵器,《左传·昭公二十一年》有详细描述:“张匄抽殳而下,射之,折股。”[13]1429单手持殳,抛射以杀伤对方。戟、铍、矛、钺这4种兵器的用法与《史记》所载用途一致。戈除了用于战场之外,还有“寝戈”的用途,《左传·襄公二十八年》:“癸言王何而反之,二人皆嬖,使执寝戈而先后之。” [13]1446寝戈是君主的近身护卫所持兵器,用来保护君主。

短兵器有剑和刀,与《史记》所载用法相同。

远射兵器有弓、矢,其记载用途相较《史记》来说精确了弓的使用领域,除步兵所用弓箭外,有大量车兵用弓的描写。除此之外,还有将弓作为赠礼的用途,“弓以招士”是《左传》中记载弓的一种新用途,可以将其理解为官方聘任仪式。

防护具有甲、盾、胄三类,与《史记》记载一致。

战车及攻城器械有战车(车、戎、兵车、战车、小戎、元戎)、軘车、楼车、巢车、广车。与《史记》相比,除少量特殊用途的战车之外,《左传》所载战车用途与其类似。《左传》中有着大量战车和车战的史实描写,如《左传·文公二年》记载:“战于殽也,晋梁弘御戎,莱驹为右。”[13]519这种用简单的战车对决描述战役概况的形式是《左传》的叙事特色,也说明了战车对战役成败的决定性。《左传》的特殊战车軘车、巢车、广车,可以理解为一般的军事用车,主要用于防守和运输辎重。

总的来看,由于《史记》的很多战争史料都来源于《左传》的记载,因此《史记》中的兵器记载承袭了《左传》的风格同时又进行了艺术性加工。只叙述其事件而简化了具体的描述,笔墨更多放在军事思想的阐述方面,兵器用途记载相较《左传》呈简化倾向,上达上古下至西汉的历史脉络,使其记载的兵器种类相较呈增长趋势。而《左传》则记载了大量战争史实,在兵器的演变历史和实战中使用记载有独到之处,但是历时短,兵器种类记载也就比较少。

(三)《史记》在兵器记载方面的丰富性

通过对《史记》所载兵器的辑录、分析以及与先秦文献的对比之后,从中见得《史记》在記述战争时对各式兵器记载材料之丰富。

首先,《史记》记载了从上古到秦汉的兵器发展,从中可见兵器的演变。自轩辕习用干戈始,中华大地征伐不断。此后数百年间王朝更替,战争烙印愈发深沉,青铜兵器展现峥嵘面貌。至春秋战国群雄并起到秦国一统天下,铁质兵器伴随锐士锋芒席卷中原,我国古代兵器发展格局初定。从兵器史的角度来看,这是兵器发展的第一次巨大飞跃,兵器种类基本成型,各个门类的兵器发展成熟,同时随着冶炼技术的提高,兵器在材质和攻击方式方面更加精进。战争形态不断变化,步兵战、车战、骑兵战、水战相继出现。同一种兵器被开发出不同的使用方法,伴随对于兵器的熟练运用,战阵和战法逐渐成型。战争领域不断扩展,水战出现。从《史记》中我们了解了一种兵器的诞生、兴盛和消亡,清晰地看到战争和兵器的变化,这对于研究先秦战争细节具有重要的史料价值。

其次,《史记》所载兵器数量极多,且种类丰富。据笔者统计,《史记》所载兵器涵盖6个不同种类,相比先秦文献来说,是兵器用途记录之集大成者。从兵器使用的角度看,《史记》记载兵器的功用丰富,很多兵器兼具实战兵器和礼器两重身份。仅就实战兵器而言,不同兵种对于同一种兵器的使用方法也不尽相同。而在先秦尚武风尚下,兵器又衍生出祭祀礼器和仪仗用具等多种用途,如斧钺等在大战之前的授予仪式,剑的日常佩戴等。战事的频繁发生带来兵器地位的转变,使兵器地位变得愈发崇高,也使得实战兵器有了象征性意义,例如“动干戈”等表述。

从《史记》的战争叙事手法来看,在司马迁所载之兵器并不是战争胜负的决定要素,也不是他想要重点表述的对象,故而对其描写较为零散,使其杂乱地分布在各个战争场景叙事中。不过作者已经有意识地运用兵器描写构建出了宏大的战争场面,如武王伐纣、秦灭六国、楚汉相争、西汉伐南越等,多种冷兵器的配合出现使人顿感战场萧瑟,渲染气氛,引出情节高潮。

三、《史记》所载兵器与战争特点的关系

兵器是影响战争胜负的因素之一。探索兵器的使用之道,熟悉各类兵器的用途往往是古代名将用兵的前提条件。先秦到西汉时期的兵器发展迅速,铁质兵器逐渐兴起,实战中骑兵、弓兵、步兵等兵种的配合不断增多带来兵器与兵器的配合使用和各兵種对同一种兵器的差别使用,都显示出兵器理念的进步和战法的革新。作为战争影响因素之一的兵器,真正展示出科技进步带来的兵器发展对战争结果的决定性影响。

(一)战车、戈、戟与平原大决战

春秋时期,在地势平坦的中原地区,各国都有着强烈的车战思维,各国之间的战争往往都以单纯的车战决定胜负。如《左传·桓公八年》和《左传·庄公九年》所载车战战败情况:“战于速杞,随师败绩。随侯逸,斗丹获其戎车,与其戎右少师。”[13]122“秋,师及齐师战于干时,我师败绩,公丧戎路,传乘而归。”[13]179一方战车溃退被敌方俘虏,也就意味着另一方的大获全胜。战车是一个载体,上面承载着多种多样的兵器。战车编组成员有三人,御者、车左和车右,御者驾马,车左持弓,车右持戈或戟,在车战中三人熟练配合,弓、戈、戟等武器都充分发挥了优势,大大增强了战车的攻击力。殽之战、城濮之战等都是战车交战的典型战例,如《左传·僖公三十三年》所载秦晋崤之战的战场描述:“战于殽也,晋梁弘御戎,莱驹为右。战之明日,晋襄公缚秦囚,使莱驹以戈斩之。囚呼,莱驹失戈,狼瞫取戈以斩囚,禽之以从公乘,遂以为右。”[13]519从兵器角度看,当时战车的普遍使用和车载兵器的部分展示在这段描述中展现得淋漓尽致。这里的“莱驹为右”和“使莱驹以戈斩之”完全符合实际作战时车载兵器的使用习惯。车右一般持戈、戟等重型兵器,因此车右一般由勇猛之人担任,但是如果像文中描述的莱驹一样唯唯诺诺,只能被赶下战车,换成果断的狼瞫担任晋襄公的车右。而泓之战则是一个被车战思维束缚的反面战例。王博认为,宋襄公等待楚军过河再交战从而导致宋军战败的部分原因是因为中原地区的车战传统和殷人固有的车战思维,楚国地处南方,少平原且战车制作工艺落后,等待其过河再以车战决胜负是一个合理的选择。[14]65但是宋国军队确实太过弱小,就算车战也难以取胜。己方弱小还固守传统思维,当然会落败。因此要因地制宜选择兵器和作战方法。

(二)弓、弩与山地伏击战

在山地伏击战中,地势陡峭导致战车施展不开,弓弩和短兵器的配合往往会取得战役的胜利,这方面的典型战例是马陵之战,堪称弓弩运用的巅峰之作,《孙子吴起列传》记载:

孙子度其行,暮当至马陵。马陵道狭,而旁多阻隘,可伏兵,乃斫大树白而书之曰:“庞涓死于此树之下。”于是令齐军善射者万弩夹道而伏,期曰:“暮见火举而俱发。”庞涓果夜至斫木下,见白书,乃钻火烛之。读其书未毕,齐军万弩俱发,魏军大乱相失。庞涓自知智穷兵败,乃自刭,曰:“遂成竖子之名!”[5]2164

天暮交战,此为天时;道狭且旁多阻碍,此为地利;再加以心理战“庞涓死于此树之下”,趁敌点火读书之时,借助火光弓弩齐射。弓弩的嗖嗖声和身边的惨叫声使魏军军心大乱,作为将领的庞涓也心志大乱,自刎而亡。弓弩除了在伏击战使用杀伤敌人外,也可做造势之用,秦军横扫六国之时,每到一处例行放箭,对方还未看见敌人就已有人员伤亡,这种恐慌感会对敌方士兵造成心理创伤,极为恐怖。

(三)甲、盾、巢车与防御战

在崇尚大军团决战的春秋战国时期,对战双方往往恪守一攻一守的原则,一方布置好防守等待另一方进攻。这时的防守多是为了消解掉对方车骑的冲击力以及守卫己方骑兵和战车。

防守是步兵的主要任务,为了防止敌方弓弩矢石的攻击,甲胄与盾的组合应运而生。步兵在面对敌军战车冲击时,获胜之道就是保持阵型,一旦被冲散,那么想要躲避高速冲击的战车和骑兵是不可能的,只有把速度降下来分而击之,才是取胜之道。因此先秦步兵多为重甲方阵,身穿甲胄拥方形大盾,向前缓慢前行,也可配合戟组成一道刺墙,威慑来犯之敌。而在应对战车冲击方面,先秦时期对战双方往往会在军阵之外用巢车等非军事用车组成一道防线,迟缓敌军攻击锋芒。总的来说,防御战就是尽可能地减少对方的攻势,保持己方队列整齐,充分利用各种防具来减少己方的伤亡。

中华上下五千年历史是一部兵器的使用史,而《史记》作为第一部通史也记载了战争中的兵器,堪称上古到西汉时期兵器发展的百科全书,其所载兵器种类丰富,构建起了完整的兵器结构,对后世兵器使用影响深远。分析其中兵器,是从兵器史的角度重新认识了《史记》。战争是不幸的、残酷的,兵器一出生就带着鲜血和仇恨。我们不渴望战争,甚至希望那些制作精美的兵器能够永久地遗忘在角落,但是几千年的历史告诉我们,想要去拥有和平,就必须保持强大的战斗力、发展先进的武器装备。一个没有先进武器的民族往往会被外敌欺负。兵器虽然是嗜血的,但是在正义的前提下,它是我们击败敌人最有利的帮手。

從现代军事的角度看,国际局势呈现出整体和平和局部摩擦共存的局面。双方在不敢打开战端的情况下,冷兵器代替枪械成为冲突的首选武器,它也是以守为攻的有力武器。单从《史记》所载的兵器这一点,就为我们在现代战争的攻防之术提供了诸多借鉴。

参考文献:

[1] 段玉裁.说文解字注[M].北京:中华书局,2013.

[2] 范文澜.文心雕龙注[M].北京:人民文学出版社,1958.

[3] 班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[4] 孙诒让.周礼正义[M].北京:中华书局,1987.

[5] 司马迁.史记[M].北京:中华书局,1959.

[6] 朱熹.楚辞集注[M].上海:上海古籍出版社,2015.

[7] 顾莉丹.《考工记》兵器疏证[D].上海:复旦大学,2011.

[8] 二十二子[M].上海:上海古籍出版社,1986.

[9] 何贤武.先秦时期兵种及武器装备的变化[J].辽宁大学学报(哲学社会科学版),1993(6):77-81.

[10] 李零.孙子译注[M].北京:中华书局,2009.

[11] 王焕文.我国先秦时期车战研究概论[J].管子学刊,2014(2):120-122.

[12] 周振甫.诗经译注[M].北京:中华书局,2019.

[13] 杨伯峻.春秋左传注[M].北京:中华书局,2009.

[14] 王博.泓之战再考释:以地理及战车因素为主[J].唐山学院学报(社会科学版),2015(5):63-66.

【责任编辑 朱正平】

Abstract: As a product of war, weapons have been closely linked with literature since its birth. Weapons can be seen in ancient literature works such as The Book of Songs and Zuo Zhuan. As the first general history of biography in Chinese history, Historical Records not only records countless wars, but also records a large number of weapons. Analyzing the weapons can help us to understand the details of ancient war activities, but also truly reflect the progress of military science and technology and the development of weaponry from the Pre-Qin period to the Western Han Dynasty. The study of this issue is also a new aspect of the study of Historical Records.

Key words:Historical Records; weapon; war