从城市公园系统的初兴与发展看20世纪20—30年代中国城市绿地系统的建设

汶武娟 林 源

城市公园和城市绿地系统的兴起与演进肇始于20世纪20年代,此时中国社会的近代化进程逐渐加速,市民对公园和各种公共绿地日益增长的需求成为推动其发展的根本动力。1927—1937年这10年是中国城市现代化发展历程中的黄金阶段之一,许多城市开始编制现代意义上的城市总体规划,城市公园、道路绿化及其他公共绿地的兴建均是政府重点工程。如陈植先生所言:“民国肇建后,公众娱乐设施,以潮流所趋,为量益多,而我人渴望之公园,亦相继设立。[1]”据不完全统计,此时期全国各地建成近400座城市公园[2],城市公园系统的勃兴激发了公园和林荫道系统向整体性城市绿地系统的演进与发展。

目前,学界关于民国时期城市公园系统规划建设的研究多集中在南京、苏州、上海、武汉、南昌、广州等东南地区城市以及西南地区的重庆、昆明等地,20世纪20—30年代公园和林荫道建设热潮兴起,40年代逐步发展成熟,完成了从“独立建绿到规划建绿的过程”[3]。规划设计师在吸收外来规划设计观念与内容的同时,基于我国的实际情况调整确定了公园系统的规划指标、类型、层级、布局与建设模式,开展了灵活多样的本土实践。部分执政官员和市政领域的学者直接从城市绿化的角度来理解霍华德“田园城市”理论,如1940年中国经济建设协会所提倡的“都市宜田园化”指出:都市设计趋向于“大规模园林空地系统之设置,由都市中心延至四郊”[4]。本文认为,20世纪20—30年代城市公园系统的规划建设奠定了我国城市绿地系统的基础或框架,如当时确定的人均公园面积、绿地占地比率等具体的量化指标等仍沿用至今。因此,对这一历史时期的公园系统规划建设的研究不能止步于地域性专题或个案研究,应在关注规划建设内容、特点等的同时探究其普遍特征和发展的总体规律,本文即尝试对此加以分析和阐释,藉解读近代城市公园系统建设实践的历时性发展,为当代国土空间规划背景下城市绿地系统规划如何实现城市生产空间与自然生态空间的有机共融、山水生态格局增效延续等探寻已经过历史检验的仍具有生命力的思路与方法。

1 城市公园系统规划理念的引入与本土化探索

1.1 规划目标

20世纪初期,欧美国家大城市的公园系统规划渐趋成熟,从F·L·奥姆斯特德(Frederick Law Olmsted)最具代表性的波士顿公园系统规划①可以看出(图1),公园系统的规划目标在于通过宽阔优美的林荫大道将一系列大大小小、功能丰富的公园串联起来构建整个城市的绿色公共空间体系,以获得环境生态效益并缓解城市不断扩张造成的环境压力。

图1 美国马萨诸塞州波士顿绿宝石项链公园系统图,1878年(作者根据参考文献[5]绘制)

20世纪20年代初,中国各大都市在市政改革的过程中引入城市公园系统规划的理论,规划目标旨在构建壮丽美观的城市环境的同时提高地块未来的经济利益。典型者如《首都计划》②中明确提出将公园用地单独设为一类用地分区(即公园区),并指出:“将来京内人口增加,且欲规划南京为一壮丽之都市,现有之公园,似尚未能敷用,宜择地增筑,并辟林荫大道,以资联络,使各公园虽分布于各处,实无异合为一大公园,以便游客之赏玩。[6]105”规划体现出经济实用的原则,公园规模依据城市人口密度及城市面积等综合确定,公园选址则充分考虑用地的现状用途、居住人口和地价等实际情况。又如《天津特别市物质建设方案》③中特别指出公园对改善城市物质环境、建立新的社会秩序等具有的重要意义,将其内涵扩展为包涵大公园、小公园、近郊公园、林荫大道、学校运动场、儿童游戏场和公共体育场等多种类型的城市绿地,还计划开辟4处大型公园,以2条“壮丽都雅”的林荫大道联系已有与新建公园使之成为一个完整的开放空间体系,“此项道路全线无标准的宽度,但平均总应在三十公尺以上”[7]218。

1.2 规划设计理念

无论是英国伦敦的摄政公园群规划、法国巴黎的公园化改造,还是美国的布法罗、芝加哥和波士顿等城市公园系统的规划,其设计理念集中体现为4个要点:1)最大限度地保留与保护现有的自然风景地和生态基础;2)在郊区规划公园预留地,以避免日后城市化对风景地和生态环境造成的破坏与蚕食;3)以数条相互连通的林荫大道将多个具有不同功能定位及景观特色的公园联系起来构成绿色空间网络;4)单个公园的设计应遵循保持自然之美的原则,要营造风景如画的城市环境。

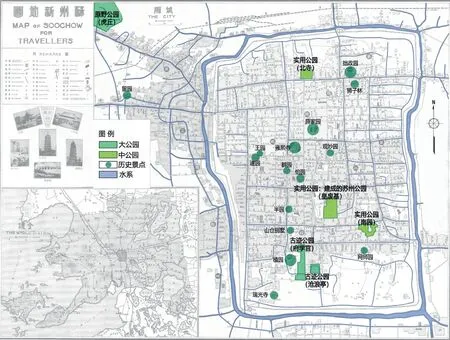

留洋归来的中国规划师在借鉴国外规划设计理念的同时,充分考虑当时国内城市发展特点、山水环境、经济条件等现实情况,对规划理念做出了因地制宜的调整:1)以城市公园总面积与城市人口数量的比值为标准来确定人均绿地面积;2)以经济、实用、美观为首要原则,尽可能地扩充和改良已有公园,并利用城市中现有的自然风景地及历史人文胜地改造为新公园,在城市郊区提前购置土地作为公园预留地,建设面状的大型或中型公园;3)利用城市广场、旷地、公共运动场、道路附属用地及住宅区空地等新辟为点状小公园,作为大中型公园的补充,保证周边居民的日常休憩与娱乐;4)以线形的林荫道作为绿色的廊道串联起各类大小公园,形成绿色网络状布局。典型者如1927年由柳士英④负责编制的《苏州工务计划设想》[8]中将公园系统规划作为城市公共空间建设的重点,并以用地规模为依据将公园划分为大公园、中公园、小公园3种类型。规划利用虎丘改建为以自然景色为主的大型原野公园(面积约33.3hm2),利用府学宫、沧浪亭改造为富有历史文化价值的古迹公园,利用皇废基、北寺和南园这3处旧址改造为日常游玩、设施齐全的“实用公园”(面积约3.3hm2),还规划利用市内空闲地或街边空地建设数量众多的小型公园(面积约0.3hm2),空间分布如图2。

图2 苏州工务计划设想中大、中公园空间分布图,1927年(作者根据参考文献[8]绘制)

1.3 规划实施与管理机制

益于民生的市政建设活动对于地方政府而言具有彰显政治开明民主的重要作用,而既可满足市民需求又可美化城市环境的城市公园系统建设尤得青睐。公园系统的规划建设多由政府出资,工务局、市政工所等部门负责从决策、资金筹措到规划、建设与管理的各阶段工作。以上海为例,1927年特别市成立后市政公园的管理依据其功能和类别划归不同的政府部门管理,如市立动物园、植物园等因其主要目的是服务于教育故归属市教育局,游憩性、综合性公园归属市工务局,具有花木生产、苗圃性质的市立园林场则归属市社会局,颇值一提的是当时市社会局在城市园林发展计划的制订、全市植树造林和举办花卉展览等活动的筹划组织方面发挥了重要作用。也有部分地方政府通过公私合作的方式解决资金问题,如安徽省安庆市在颁布《安庆市公园计划草案》(1928年)后实施菱湖公园建设时,因公园建设用地多为当地豪绅地主所有从而采取了地主代表和公园发起人等组成公园委员会共同管理的方式,委员会隶属于市工务局。建成后的菱湖公园管理、运营则由公园管理处全权负责。

2 城市公园系统的建设计划与实践逻辑

考虑到政府财政情况与可实施性,此时期城市公园系统规划大多按照开发时序制定了初期、中期和远期建设计划。

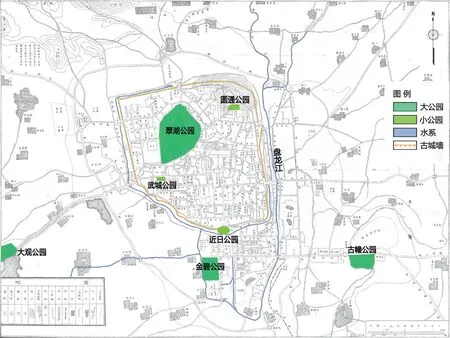

2.1 初期市区内景观资源的利用改造与已有公园的改扩建

城市公园系统建设初期,一部分城市的建设模式为基于传统风景资源环境及设施的利用与改造,从南京、苏州、广州、南昌等东南地区城市再到西南地区的重庆、昆明、成都等多座城市的相关案例不胜枚举。例如1922年张维翰⑤在《昆明新市区建设计划》中提出“昆明最难得的是都市中有天然的田园真趣”[9],针对市内现有的翠湖、圆通山等自然山水以及市郊区的滇池西山、大观楼、宋代地藏寺经幢等名胜古迹进行公园化改造,1927年建成金碧公园、翠湖公园、大观楼公园、近日公园、古幢公园和圆通公园等(图3),1928年后,庾恩锡⑥进一步拟定公园修正整理计划,增设运动场、礼堂、图书馆、博物馆等现代文化设施,更好地满足了市民休闲娱乐生活的需要。另一部分则是对老城区或近郊原已建成的公园进行改扩建——即改良并补充缺乏的景物与设施,按照市民的实际活动需求调整景区、景点或进行扩增,程天固⑦负责编制的《广州市工务之实施计划》中针对市区内已有的中央公园、海珠公园、越秀公园和东山公园制定了具体的扩充建设计划。如中央公园因“园地平坦,一览无余,若无山水点缀其间,实不足以增景色,现拟在该园西边空地,开凿水池一口,其挖出之泥土,则用以砌结假山一座,山面铺砌草皮,复以英石结成岩谷,使其峭拔有致”[10],还在园内新建了温室和气象台,开辟儿童游乐场,改良后的中央公园增色许多。这种充分利用传统城市景观资源与现有公园绿地的建设模式兼具经济性与实用性,因地制宜的改造过程中既延续了传统园林的审美情趣与造园手法,又局部点缀了西式建筑或现代化设施,从而使公园整体上呈现出中西合璧的特色。

图3 昆明主要公园空间分布图,20世纪20年代(作者根据参考文献[11]绘制)

2.2 中期市区内新建各类公园绿地并构建联系性林荫道

1927—1937年,随着一些城市政治经济和社会局势的逐渐稳定,各地政府制定了市区内新建公园并修建林荫道进行连通的实施计划,例如1929年南昌市政府制定的《南昌市工务计划》中提出:“计划在内湖、贤士湖及七郎庙洲等多处区域次第开辟大公园,并修建园林大道网络贯连;在城内商业及住宅区依据服务半径规划点状小公园,屏蔽喧嚣,方便居民。[12]”南昌计划中的绿地包括城市公园、风景名胜区、郊野公园、苗圃和行道树等多种类型,截至1939年南昌建成及计划修建的各类公园绿地多达18处[13]。又如当时首屈一指的《首都计划》规划在城厢内新建鼓楼北极阁一带公园、清凉山及五台山公园、朝天宫公园、新街口公园4座公园,在五台山公园中开辟足球场、体育场等运动场,还计划沿街道、河道或城墙设置多条列植树木,布设座椅、网球场、儿童游戏场等的公园式林荫大道(平均宽度约100m)联系全城的公园。1930年又颁布了《南京筹办市政之新计划》,计划建设东城公园、南城公园、西城公园、北城公园和下关公园五大公园,可惜后来仅建成莫愁湖公园和白鹭洲公园以及部分林荫道。

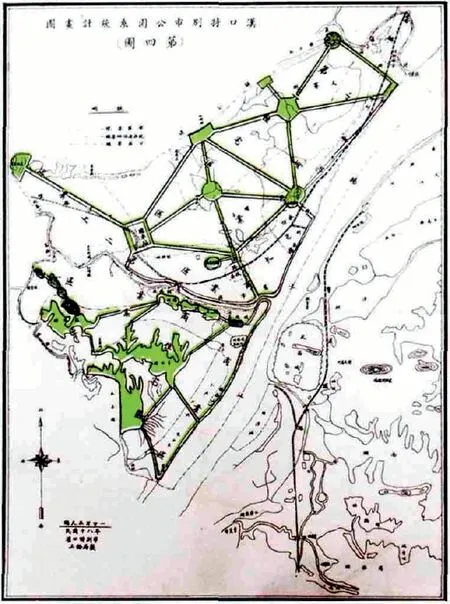

2.3 远期进一步扩展延伸公园绿地至城市郊区及外围

在改善和建设一定数量的市区内公园及林荫道后,远期计划中则将公园绿地进一步扩展延伸至郊区外围,此规划思路显然受到了19世纪英国霍华德“田园城市”规划理论的影响,城市规划主导者们纷纷将“田园都市”“花园城市”作为远景蓝图。例如孙中山在《实业计划》中构想广州建设时提出:“广州附近景物,特为美丽动人,若以建一花园都市,加以悦目之林圃,真可谓理想之位置也。[14]”1933年广州市政府颁布的《广州市城市设计概要草案》[15]规定广州城区北部的飞鹅岭至白云山一带,东北部的马鞍岭以北、狩狗岭以东一带山地,又或是城区外河网地区的大坦沙南角、二沙头东部,以及河西花地、河南花岗、七星岗、南石头等处均可留为建设公园地点,以资市民游息,依托这些郊区预留地规划建设中流公园、黄花岗公园、珠江公园、泥城公园、南石公园、漱珠公园、鳌洲公园和七星公园等十余座大规模的郊野公园(图4),旨在形成市区外围的田园环境,可惜之后除白云、中山2座公园初步建成外,其余规划未得实施。

图4 广州市市内-郊区公园实施计划图,1934年(作者根据参考文献[16]绘制)

1937年抗日战争爆发,公园系统的建设实施被迫停滞。大部分城市仅完成了市区内少量传统园林的公园化改造、现状公园的改扩建以及部分林荫道、苗圃的建设,新建的市政公园规模及数量均偏小。

3 城市绿地系统规划的雏形与“田园都市”的本土实践

3.1 从公园系统到绿地系统的类型拓展

现代意义上的城市绿地系统被定义为由城市中各种类型、级别和规模的绿地组合而成并能行使各项功能的有机整体,包含公园绿地、综合公园、专类公园、社区公园、儿童公园、动物园、植物园、街旁绿地、生产绿地、郊野公园、风景林地等26种类型。

民国时期各大城市公园系统的规划实质上已经初具现代绿地系统的雏形,除公园和林荫道之外,类型上还包括了运动场、广场、园林苗圃、风景名胜区等,例如1930年《天津特别市物质建设方案》中认为公园的类型除普遍意义的大公园外,还应包含学校运动场、儿童游戏场、公共体育场、小公园、近郊公园和林荫大道等;1930年的《大上海计划》第六编为空地园林布置计划,包含有公园、森林、林荫大道、儿童游戏场、运动场和公墓等;1935年的《青岛市施行都市计划案》第八章为全市园林空地计划,分为森林、公园、运动场、水面之利用、广场(包含交通场、停车场、修养场、饰景场4类,赋予了广场街头游园的功能)等方面[19]。虽然当时的公园类型不够系统完备且分类方式多样,但已逐渐向更具功能性、更加复合的现代城市绿地系统转变。

3.2 “点”“线”“面”相连及辐射的绿地系统网络

民国时期公园系统的空间形态多呈现出点、线、面相结合的城市绿色开放空间网络。例如1929年董修甲参与编写的《汉口特别市工务计划大纲》[20]借鉴美国开放空间体系的规划思想,同时结合武汉的地形特征构建出由“直线形”林荫道串联的“面状”大公园和相当数量的“点状”小型公园的全面绿色网络,整体连通度较强(图5),不过从规划图中也可以看出汉口片区的公园道和公园形态均呈现为几何形态,表现出形式主义的构图倾向,数条直线形的林荫道构成了三角形、四边形等几何式绿色网络,整体呈现为巴洛克式构图,对传统城市肌理有所忽略。《天津特别市物质建设方案》(1930年)中利用市内现有的湖泊、洼地及历史古迹地等景观资源,分别于北郊、南郊和东郊计划建设西沽近郊公园、洼地公园和新大王庄公园,并以2条平均宽度在30m以上且贯穿南北的线形林荫大道⑧串联这几处公园及自然风景地,同时还散点布设一些小公园、广场及运动场等城市绿色开放空间,例如西郊第三区的芥园公园等,这些公园路和大大小小的绿色空间构成了“线”“面”相连、散“点”环列的总体布局形态(图6)。

图5 汉口特别市公园系统计划图,1929年[20]

图6 《天津特别市物质建设方案》中城市绿色开放空间网络分析(作者根据参考文献[7]217绘制)

《首都计划》中城内点状分布的中小型公园和城外面状分布的公园通过线形的林荫道相互串接,总体上也呈现出“点”“线”相连,“片”“面”辐射的绿色开放空间网络结构(图7)。值得肯定的是,《首都计划》中规划的公园大部分在今天依然存在,规划为林荫道的城墙景观带与秦淮河风光带至今仍作为南京城市绿地系统中的重要绿环,当时城市公园系统规划中“点”“线”“面”有机结合的空间骨架在之后1961年《南京市绿化系统规划》中得以延续(图8)。这一绿地系统规划实践为今日南京绿地系统规划奠定了重要的基础框架[21]。

图7 《首都计划》中城市绿色开放空间网络分析(作者根据参考文献[6]110绘制)

图8 南京市绿化系统规划——城区绿化系统规划草图,1961年[22]

3.3 “田园都市”理论背景下城市绿地系统的多元化实践

民国时期,我国各大城市纷纷引入了霍华德“田园城市”理论,但经本土化转译后便呈现出复杂、多元的认识——早期以孙中山、孙科父子提出“花园城市”(Garden City)和郊区花园式住宅区,这一理念迅速推及至广州、南京、武汉、杭州等多个城市并付诸实践;又有昆明市市政学者张维翰从城市美化绿化的视角看待“田园都市”,旨在将昆明打造为“花之都”,以及上海政府设计委员会理解的“道路之旁遍植树木,广厦之中辟置花圃”城市植树绿化运动;20世纪30年代后,学者们的认识转为田园城市是功能齐全的小城市、采用控制人口规模或在市区外建立卫星城的方式实现组合城市发展,多数学者认识到“田园城市旨在促进城乡共同发展”[4],还有以武汉市政学者董修甲为代表的部分学者认为田园城市属于都市分散主义,化整为零,强调有计划的疏散人口的田园都市具有防空意义,公园系统的本土实践逐渐转为针对性解决防洪、防灾、教育、文化等功能性问题[23]。

实质上,这些解读与霍华德试图解决大城市病和城市问题的目标有所偏离,当时的中国城市化进程与欧美国家大相径庭,这一理论并不完全适用。但从实践成果而言,各城市在探索田园城市的建设中推动了城市绿地空间、生态系统网络的构建,一方面,各大城市借鉴欧美绿地指标而进行的本土探索体现出一定的前瞻性与科学性,例如武汉1931年都市计划中通过预测未来汉口市人口制定出人均公园面积9.5m2的方案[24],这个数值对比今天现行规范《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB 50137—2011)中要求人均公园绿地面积不小于8m2/人的指标是比较合理的,但部分城市绿地指标规划偏高,例如首都南京人均公园面积以人口密度为标准制定为137人/英亩(即29.5m2/人)[6]108、青岛《都市计划案》中规划人均绿地面积则高达50m2/人[19],很显然是基于当时人口规模预测的结果。另一方面,此时期各地田园城市的自主实践具有奠基性的作用,郊野公园、城市绿廊的预留不仅为后来城市的发展预留了良好的生态空间基础,而且当时城市绿地系统建设促进了城市空间结构向更有益于人居环境格局的方向转变。

4 结论与思考

20世纪20—30年代,城市公园系统的初兴源自市政建设运动中对欧美国家公园系统规划、城市美化运动、田园城市理论的借鉴,并在留学归来的设计师和技术官员的本土化转译与积极实践过程中得到了发展,此时期公园系统规划的内容、指标及规划重点在全国各地表现出多元性与差异性,但大多已经具备绿地系统规划的雏形。

可以肯定的是,公园系统规划的制订与初步实施有效地推动了中国城市现代化的建设进程,拓建了城市公共开放空间,初步构建起“点”“线”“面”结合的绿色开放空间网络基础。此时期公园系统的规划建设可以概括为以下几点:1)积极借鉴国外及国内大都市的城市经验,并融入了本地城市规划者的思想与认识,从而体现出复杂多元的“田园化”城市特征;2)因地制宜,充分依托传统城市的山水格局与地形特征,注重实用性与经济性,主要表现在对传统山水风景资源的合理利用与公园化的改造等方面,这种尊重本土山水格局、历史文脉的理念在我们今天建设“山水城市”、探索中国城市可持续发展的背景下依然具有借鉴意义;3)各大城市规划、建设与管理有效结合,从政府到下设工务局所再到基层公园管理处,自上而下统筹规划的制定、实施与管理,并探索科学、合理的指标体系与技术标准,这在今日看来依然十分先进;4)先城市内部、再向郊区扩展的公园建设逻辑使得城市公园在短时间内能获得最优的社会效益,在城市郊区提前设置公园预留地的做法既可以为以后城市公园或其他重大公共设施用地预留足够的空间,又可以有效地牵制城市的无秩序、无约束的蔓延与扩张,体现出一定的前瞻性。后来,虽然因战乱等原因大部分公园系统规划未能全面实施,但其促进了城市公园建设的规范化和系统化发展,也改变了中国城市原有的空间结构,主要表现在——系统性的林荫道规划改变了原有城市街巷空间的尺度和街景风貌,部分解决了城市道路之间不贯通、街道狭窄拥挤、环境质量低下等问题,幸存至今的林荫大道现已成为各地独特的绿道风景线;通过梳理城市内外的山水关系将自然风景地改造为各类公园、绿道等,构建出城市绿色开放空间新格局,对后世中国城市绿地系统的发展奠基了基础框架并预留了绿色生态空间。另外,20世纪20—30年代在政府主导下各地的公园系统的类型划分、用地面积和空间布局等均体现出实用性、科学性与艺术性并重的理性规划思想,体现出一定的先进性与前瞻性,为之后的绿地系统规划的真正起步奠定了良好的理论基石,提供了宝贵的规划建设经验。

注释:

① F·L·奥姆斯特德(Frederick Law Olmsted,1822—1903),美国城市公园系统规划的先驱,1878年他主持设计的波士顿公园系统又称“绿宝石项链”(Emerald Necklace),历时17年建成(1895年),总规模达809hm2,是由数条公园路将9个公园绿地串联为一个绵延16km的公园系统,公园路发展为城市的主干道、人行道等搭建起了城市的绿色骨架,各个公园好似“项链”上的多颗“绿色宝石”发挥着不同的城市功能及生态效益。

② 《首都计划》由美国建筑师墨菲(Henry Killiam Murphy,1877—1954)和工程师古力冶(Ernest P.Goodrich,1874—1955)为主编制,吕彦直作为助理设计师也参与了此规划,规划共28章,主要包括人口预测、首都范围界定、土地分区、建筑形式、道路系统、水道改良、公园及林荫大道、交通系统、市政基础设施、公营住宅、学校、工业、实施程序和资金筹措等内容。

③ 1930年梁思成和张锐合作编制了《天津特别市物质建设方案》,是国内近代第一部没有聘用外国专家、由国内市政专家与建筑师自行编纂的城市总体规划方案。

④ 柳士英(1893—1973),字雄飞,江苏苏州人。1920年毕业于日本东京高等工业学校建筑科,1923年创立苏州工业专门学校建筑科,1927年在苏州筹备建市时担任了市工程筹备处总工程师,负责编制苏州的城市规划。

⑤ 张维翰(1886—1979),字莼沤,云南大关人。毕业于云南法政学堂。1918年冬赴日本东京帝国大学和东京市政研究会留学考察,并深受田园城市的影响,他在《昆明新市区建设计划》中提出构建田园化都市的设想。

⑥ 庾恩锡(1886—1950),字晋侯,云南墨江人。喜爱园林,留日期间攻读园艺,1929—1930年,庾恩锡受云南省主席龙云之邀任昆明市市长,进一步发展城市公园,培护改建了翠湖、古幢、金碧和大观楼公园。

⑦ 程天固(1889—1974),广州市政专家与城市管理者,两任广州市工务局局长。1928年广州市政府成立广州城市设计委员会,由程天固任设计委员会会长,他上任后不久便编著了《广州市工务之实施计划》,这是1929—1932年间完整的广州城市建设计划。

⑧ 第一条为南北向穿越旧城区连接北郊火车西站和南郊市图书馆的林荫道,第二条为自沿海河东岸的滨水景观林带,这2条林荫道在南郊的外国跑马场北部汇合。