中国古代“三山空间”的营建理法研究

——以福州为例

赵 亮 陈霈琛 周 超 周 易

中国千年以来的城市建设史中凝结着独特的中国智慧,孕育出了丰富的人文思想与营建理法,基于山川考量下的多尺度空间营建理法是重要体现之一:如基于山川定位的中国古代超大距离方位测定技术[1],基于举势立形、形数相合的山川择址的规画之术[2],及以发现“山林川泽之巧”为前提的城内空间格局的长期调适[3]。无论是景观的山川形胜,管控的山川形便,还是择址的山川定位,都体现了山川之于古代营建理法的重要性。其中三山空间作为我国古代山川营建理法中的一类,亦常见于方志记载、文学作品和绘画艺术,史料殷实内涵丰富,广为当代学者分析研究。苏芳等通过空间视觉艺术的方法,解读了传统园林的“一池三山”模式[4]。许彤通过分析雕版与画作,将京口三山归纳为“三足鼎立”“金焦对峙”等4个经典化模式[5]。毛华松等在分析大量“城-山”空间模式后,从择址和塑形2个角度归纳了古代城市的空间秩序组织,并将三山“品字模式”作为区别于“主山模式”和“多山模式”的“城-山”景致营建理法[6]。对三山空间的分析常见于景观尺度的砌山造园象征图景,城市尺度的望山揽城界面图景,以及环境尺度的环山保境形势图景。挖掘“三山空间”的营建理法特征,解析其营建过程中的地域特色,能为当代城市设计提供一种面向历史空间图景的数形导控方法借鉴。

1 中国古代“数形空间”的营建文化溯源

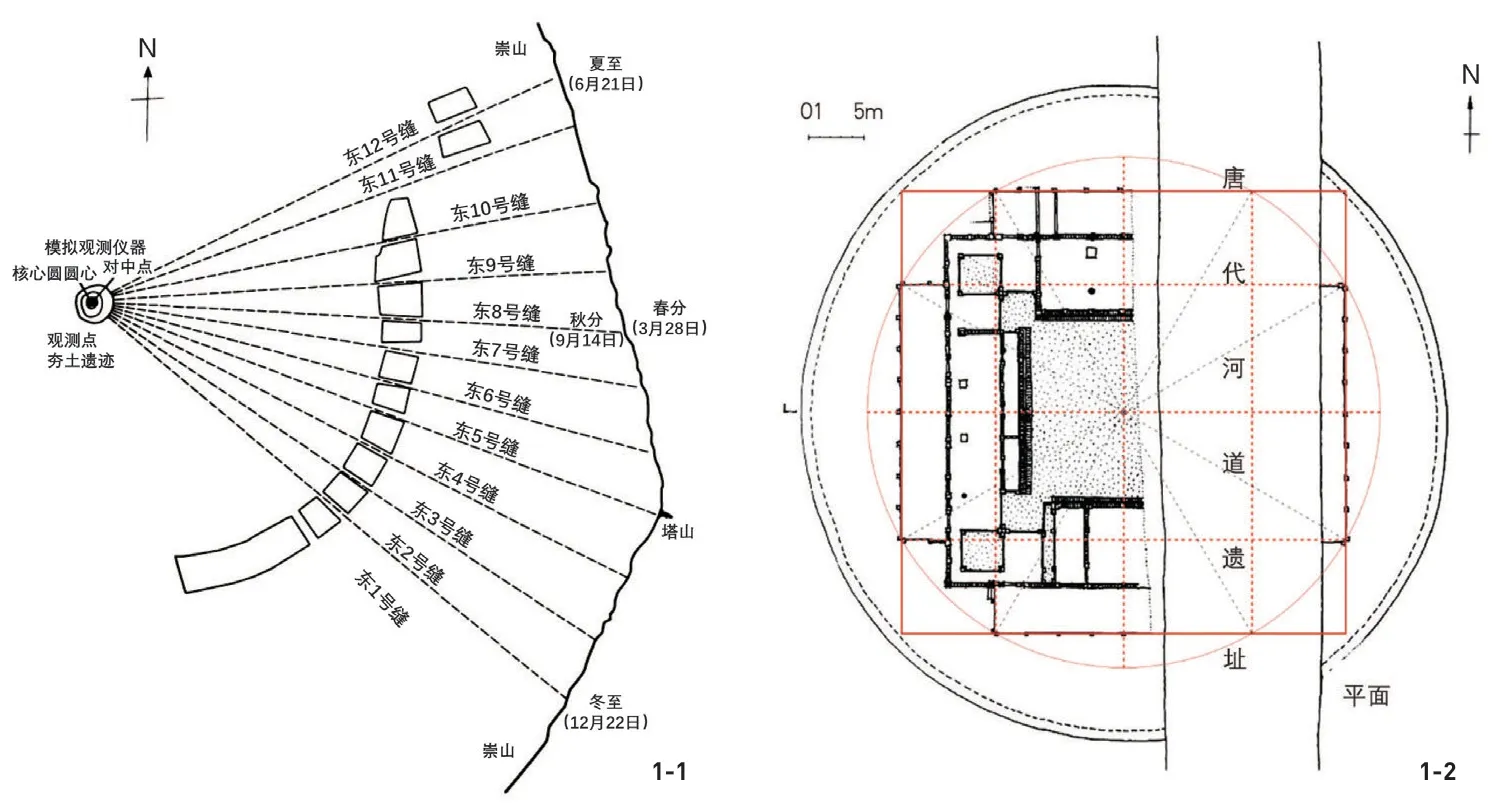

北宋沈括《梦溪笔谈》言:“大凡物有定形,形有定数”[7],北宋李复《潏水集》中也提及“盖有物有形,有形则有数也”[8]。这种数象与形象密不可分的观念,体现出先民对具象背后数理关系的考量,蕴含着古人对复杂宇宙的理解,彰显了中国古代独特的空间哲学思想(图1)。如数字“一”被认为是万物之始,老子所言“道生一,一生二,二生三,三生万物”体现出早期先人朴素的宇宙观;数字“三”代表天、地、人,《周易》据此用九六推演阴阳,而得四象八卦。自先秦以来,我国古代文学就十分重视数字,在谋篇布局或是合称书目时,有很强的“倚数”偏好[11],如《四书》《五经》《九歌》《十翼》等。典型的数理观念贯穿我国古代长时序发展过程当中,彰显出独树一帜的中国智慧。

图1 中国传统哲学中有关时空的数理概念图图1-1 陶寺遗址观象台与山川的关系[9]图1-2 西汉长安辟雍的方位数理特征[10]

数理在古代营建理法中亦起到重要作用,用以营造序列化的数象,包含了“九分其国”的比例内涵、“内九外七”的数量内涵和“四至”“八到”的方向内涵。数象与形象的结合产生了具有文化特征的典型意象,以数带形的数形营建理法成为我国古代营建中不可或缺的一部分,如“八街九陌”“九经九纬”等。这种数形结合的意象具有天然的图示化优势,广泛存在于类书、方志和文艺作品中,也一定程度上体现了古代营建理法。

数字“三”作为代表万物的幻数,可以代表天、地、人“三才”,是中国传统天人合一思想的象征,反映了中国自古以来“以人为本”的核心思想。这种基于数字的朴素哲学认识,在六朝时期形成了独特的道教宇宙观,开始以图形化的方式指导古代营建实践[12]。数字“三”是最小的拥有空间感受的数字:三者并列是产生比例感的最低要求;而三角形是产生面积感的最低要求,也是具有稳定性的最小单元。因此数字“三”反映了古人对等级观、宇宙观的理解以及对空间均衡感的追求。与“三”有关的数形空间常见于不同的营建理法中,如“三朝五门”“一池三山”“三山五岳”等,无不体现了数字“三”在多尺度空间营建智慧中的独特价值。

数形作用于山川营建的理法中,需要空间的物质载体和人文传承。“三山空间”营建理法依托自然山体,将城、筑、景融会贯通,提供了一种数形空间营建理法的范式,是探寻与挖掘古代规画形法智慧的一个分支。

2 中国古代“三山空间”的营建理法探析

2.1 三山空间的营建理法缘起

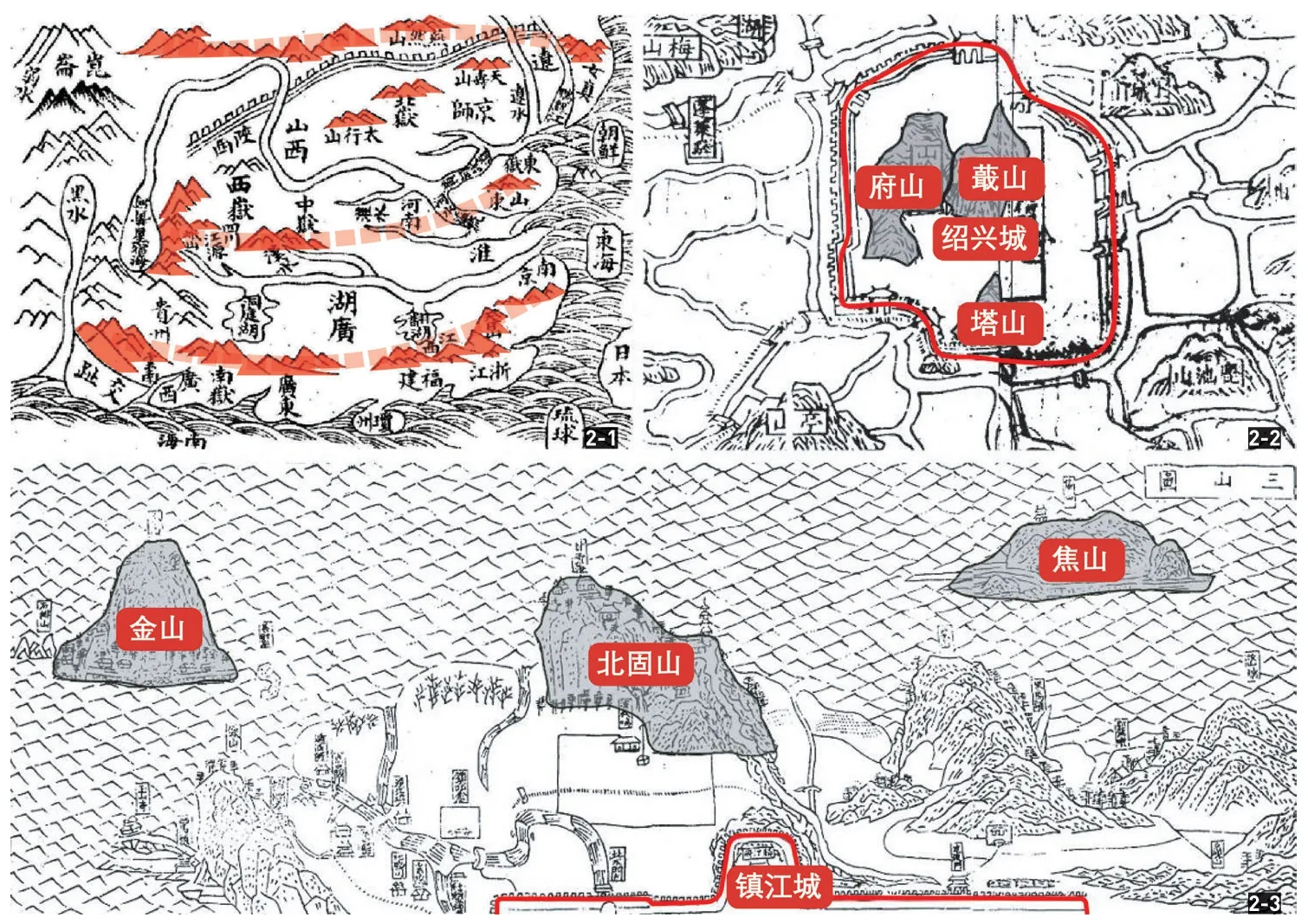

纵观三山空间的发展历程,其营建理法存在2处源流,一是对社会秩序的归纳,二是对神话传说的演绎。古人在数象上对数字“三”的偏好,结合对自然山水环境的认识,萌生了依托山水考量下的秩序体系。从《禹贡》梳理河川划定九州,到河雒纬书,都体现了古人三三成九的空间秩序观念。随着对《禹贡》解读的不断丰富,以及宋明理学对风水术的“义理化”,“三大干龙”的龙脉理论在明末成型,其核心仍是对社会空间秩序的讲述、解释与捍卫[13]。“三山”意象起源于上古神话,指传说渤海中的蓬莱、瀛洲、方丈3座山岛。汉武帝于建章宫开辟太液池,为“一池三山”范式滥觞[14]。宋代,福州因城内“三山者鼎趾立”“可比于道家所谓蓬莱、方丈、瀛州之山”而以三山为名[15],将园林景观意象拓展到城市。至明代,京口三山仅因“屹其中”“挿其右”“拥其左”“若鼎峙然”的稳定结构而被称为“天下之奇胜”[16]。可见三山空间的范式起源于传统神话,但在发展过程中逐渐褪去神话色彩,脱离了景观尺度的“一池三山”范式,转而寻求更广泛更含蓄的数理和谐与形态均衡(图2)。环境尺度的“三条干龙”到“三山鼎峙”体现了三山空间依托华夏特有的山岳空间脉络,将传统稳固思想由隐性理念转化为实体关系的宏大叙事。两者在传统礼制文化的背景下,以“辨方正位”为纲,发展出丰富的以“三”为基础的地域特色空间营建理法。

图2 古籍中的城市尺度“三山”空间示意图(作者改绘自参考文献[16-18])图2-1 三大干龙总览之图图2-2 绍兴三山两塔图2-3 镇江京口三山

2.2 三山空间的营建理法解析

横向对比不同空间尺度下的三山空间,其营建理法反映出丰富的特征内涵。从“一池三山”的园林景观,到“三山两塔”“三山鼎峙”的城市形势:彼此各有侧重,并在不同空间尺度形成了多样的营建实例。

“一池三山”是典型的园林景观模式,从汉代建章宫太液池到清代京西皇家园林,再到江南园林池山景观之中隐含的掇石技法,都体现了其所具有的空间稳定性和视觉居中性。“掇”有“选择”“拾取”之意,《园冶》以“掇山”论堆石砌山以为自然的造园流程。一池三山作为其中池山的典型,在园林中作为视觉支点,架构起场所的“势”。局地的山势,辅以整体构图与空间借景的手法,塑造出一个融合自然、人文以及美学等多重要素的景与观空间图景,达到从“远望感知”到“近在其中”的效果。从建章宫太液池“中起三山,以象瀛洲、蓬莱、方丈”[19]之始,古人通过池中高起的3座山岛,象征东海的三神山,将虚幻图景生活化、真实化,使得所起之“势”在文化含义上得到拓展,使观者可以触景生情,并实现由物质空间体验到精神世界体悟的升华,将“天人合一”的理念落实到真实可见的社会生活当中,正如《园冶·掇山》有云:“莫言世上无仙,斯住世之瀛壶也。[20]”

“三山”亦能体现在城市营建之中。福州城内群山分为三脉,其中屏山“形若斧扆”、于山乌山“峙作双阙”,镇闽台位于三山正中。三山自北宋便作为福州的城市图景,城市因此以“三山”为名。镇江“因(北固)山为垒”[21]“金焦对峙”,而以京口三山的城市图景而闻名,其三山图景亦出现在山水画作之中(图3)。绍兴素有“八山中藏”之说,但清代以来,又因卧龙山、宝林山和蕺山“能与秦望为主客”[23]4209,而有绍兴三山之称,如清代蒋士铨《三山叹》的“种(卧龙)山列郡署,蕺山横讲堂,塔(宝林)山植浮图,鼎峙而相望”[24]。这些城市图景都体现出古人对山川环境有意识的突出与归纳,从而塑造山城图景。

图3 古代画作中所见三山空间(作者改绘自参考文献[22])

三山空间在环境尺度的图景,往往取三山之势,而不凸显三山的数象,如福州的“绕麓而围之”[23]4383、镇江的“因山为垒”和绍兴的“据其东麓”“跨其脊”[23]4208都体现出一定的“因势赋形”[25]营建特征。同时,聚焦景观尺度的三山空间营建理法相对研究多样丰富,而聚焦城市尺度的图景研究相对较少,是本文研究的重点。基于三山空间形成的历史图景价值挖掘是对当代中观尺度城市设计方法的中国智慧传承和映射,是城乡历史文化保护传承体系中的一环。其中,福州的三山空间演替及三山两塔图景最为典型,其在不同空间尺度和历史阶段中体现出丰富的营建理法。通过对福州三山空间营建理法的研究,聚焦地域特色营建理法,为传统望山空间的传承提供城市更新下的数形导控方法参考借鉴。

3 福州三山空间的发展演替及营建理法研究

福州古称“三山”,是研究三山空间营建理法的典型实例。曾巩在《道山亭记》中描绘道:“城之中三山,西曰闽山,东曰九仙山,北曰粤王山,三山者鼎趾立……以谓在江海之上,为登览之观,可比于道家所谓蓬莱、方丈、瀛州之山。[15]”宋代时“三山”作为福州的代称广泛流传,其中三山为正北越王山(屏山)、西南乌石山(乌山)和东南九仙山(于山)。乌山山麓有建于五代的崇妙保圣坚牢塔(乌塔),于山山麓有建于唐代的报恩定光多宝塔(白塔),与3座山丘合成“三山两塔”的空间图景。

3.1 三山定城的形态演替

福州属于海积平原,三山及其余脉呈点状散布在福州古城范围内的各处,于是有“三山显,三山藏,三山看不见”的民谚,以描绘福州城中山峦之多。明董应举在《省城山川议》中更将城内山丘彼此联系,比作水面之下的伏龙[26]。

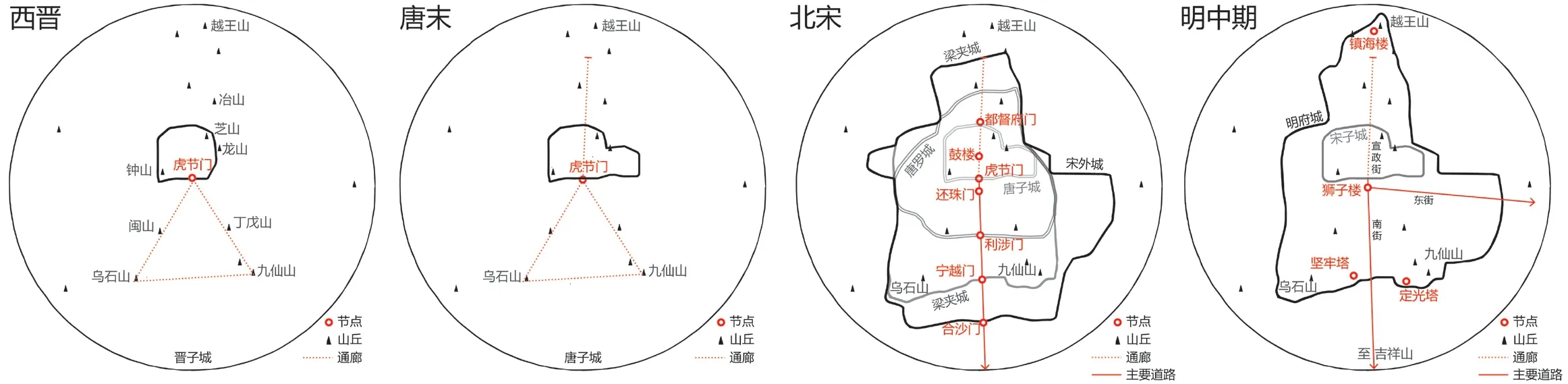

西晋太守严高迁城后,福州城紧邻海潮,南侧乌石山与九仙山仍为海中小岛,城址负山抵海,面朝海中双阙:福州三山空间的基本格局此时已然形成。三山并不是完全均势的“品峙”,而是以屏山为主,乌山、于山辅之。屏山居于正北,有“形若屏扆”[27]的描述,乌山、于山分峙两侧,有“东西峙作双阙”[28]的描述。正南虎节门(今东街口偏北)与海中二阙相互呼应,呈现出等边三角形的布局。虎节门外的长街在唐末扩城后成为福州的中轴线,后称南街(今八一七北路);虎节门与南街的中心性延续至今(图4)。

图4 福州城市中轴线在丘陵中的发展脉络图(晋子城、唐罗城、梁夹城、宋外城和明府城作者改绘自参考文献[29],唐子城与宋子城作者参考整理文献[30-31]后绘制)

古代福州城池的历次营建都遵循着与三山相互依存的态势,这种态势不仅体现在因循山势修建城墙,更体现在城垣轮廓与山丘之间的定位关系。西晋太守严高所筑子城坐落在钟山、龙山和芝山隆起而成犄角之间,而2倍于城市直径之外是由乌石、九仙和越王三山形成的更大的犄角。唐末,观察使郑镒扩建城垣时同样维持了2层三山的嵌套关系。而至节度使王审知修建面积更大的罗城时,只能在稍外围寻求新的三山犄角,于是罗城缘闽山、丁戊山和冶山而建。后梁时,王氏再度修建夹城,南纳九仙、乌石二山于城内,而北抵近越王山,三山成为福州城的“界碑”,城市轮廓与三山所限定的空间相吻合。北宋初,吴越国福州刺史钱昱修建外城时,虽然城址再度扩大,均保持了城墙与三山之间的邻接关系。后福州历经北宋增扩子城、南宋和元代2次重建外城和明清府城的多次修缮,城廓与山丘均保持了这种关系(图5)。

图5 历代福州城垣与三山空间耦合态势图[图中数字编号依次表示定光(白)、坚牢(乌)、神光、崇庆、育王、寿山和定慧七塔;其中定慧塔、育王塔和崇庆塔的位置作者根据参考文献[31-32]绘制]

3.2 三山两塔的图景演替

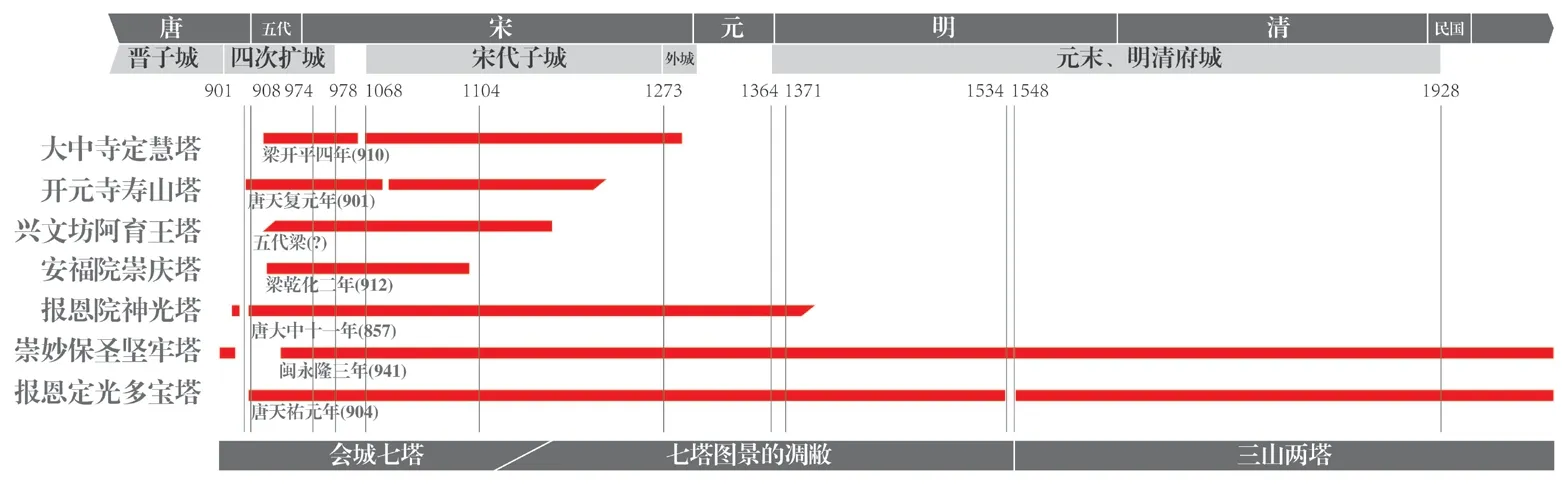

自晋太康三年(282年)太守严高迁城,古代福州城就位于三山之内。历经唐宋4次扩城,福州始终位于三山所限定的范围之内。唐末佛道兴起,城中寺庙林立,寺院的佛塔成为城市景观的重要组成,福州经历了从“三山七塔”到“三山两塔”的演变过程。

闽永隆三年(941年),王延羲在乌山山麓修建崇妙保圣坚牢塔后,城内七塔并立。于是有宋知州谢泌在《福州即景》中“城里三山千簇寺,夜间七塔万枝灯”的描述[31]卷33:1,又有宋《方舆胜览》中“三山七塔少供但坐啸之娱”的记载[33]。7座塔分别坐落于福州城内的山丘之侧,并且在布局上存在一定的均衡性(图4)。但“三山七塔”图景的数象内涵大于其形象内涵,多存在于方志或诗词的文字描述中。明代王应山《闽都记》卷首的版画在描绘宋初福州城时,也只表达了定光、坚牢、神光和寿山四塔。

南宋时,7座佛塔时有灾火,七塔的景观逐渐消失,方志和诗词中有关“七塔”的记载也逐渐减少。至明中期,仅剩坚牢、定光二塔。坚牢塔为35m高的石塔,定光塔则为砖芯木构,高66m。明嘉靖十三年(1534年),定光塔遭遇雷火仅存砖砌塔心。至嘉靖二十七年(1548年)在塔心上覆盖白灰改建为砖塔,高41m,俗称“白塔”,与通体乌黑的坚牢塔体量相近颜色相反,形成鲜明对比。至此,“三山两塔”的空间图景延续至今(图6),并广泛出现在方志和诗词作品之中,如陈亮《冶城怀古》的“东西屹立两浮屠,百里台江似带纡”[34],又如刘郭凤楣《仿佛沧江亭中秋》的“双塔亭亭照翠螺,长空耿耿夺明河”[35]。

图6 福州城内佛塔更替时间轴(作者绘)

3.3 三山空间的营建理法

福州三山空间并非简单的“城市位于三山之内”,而是体现在不同历史时期城市营建对三山的呼应。具体可以归纳出“标于户外”“峙于域中”和“浮屠以镇”,体现出三山空间更精细的营建理法尺度差异。

3.3.1 标于户外

《三山志》将福州城市总体图景概括为“负山而舐海”[31]卷2:1。晋子城选址时有“洪许南流”“现对花峰”[36],即正北远眺莲花峰,依小山阜(冶山),南面朝海岸,望水中二阙(乌山、于山)。可见自严高迁城之始,福州城址就和周围的山水环境有明显的对标关系。明清时的方志将城市图景深化为“二绝标于户外”“甘果方几”“莲花现瑞”[37],又强调了城外东西南3个方向上的鼓、旗、方三山的方位标定作用。民间独将方山(即五虎山)比作“书案”,与城市中心的狮子楼合称“三狮朝五虎”[38];而又将莲花、鼓、旗三山称为“外三山”。

由此可见,古代福州城郊山川景观具有明显的方位指代特征,内外三山共同标定了福州城千年的中轴线布局,强化了城市空间的均衡感(图7)。

图7 清代方志中福州的“标于户外”图景(作者改绘自参考文献[36])

3.3.2 峙于域中

与“二绝标于户外”相对的是“三峰峙于域中”,“户”“域”即城门与城墙范围。晋子城时作为户外之“标”的三山在唐末五代扩城时纳入福州城内。由于城市空间相对于三山空间的扩大,三山图景从强调方位意义的“标”,转变为强调范围界线的“峙”。即使经历了宋初至明清的多次城垣修葺,其依然是峙于城廓之内的“界碑”(图8)。明驸马都尉王恭的《冶城歌》所云“忽从图画见三山,正在无诸故垒间”[39],正是描绘了这种三山之“峙”带来的范围感受。

图8 明代方志中福州的“峙于域中”图景(作者改绘自参考文献[37])

纵观历史,福州三山在城市的发展中完成了由户外向域中的转换,体现了不同具体三山空间营建理法存在相通的内在意涵。

3.3.3 浮屠以镇

福州城内白塔、乌塔以及更早的“会城七塔”,靠近城内山丘,得以借助自然山体的巍峨,映衬佛塔的庄严。同时佛塔的挺拔也呼应了山丘的壮美,体现了高耸建筑对山麓空间景观的映衬利用(图9)。

图9 清代画作中的福州山塔图景(图9-1 作者改绘自参考文献[40],图9-2 引自参考文献[41-42],图9-3 引自参考文献[43])

唐庾承宣《无垢净光塔铭并序》称净光塔的选址“相地面势,依山冯高”[44],《三山志》中也记载了福州“即山为亭”的传统[31]卷1:1,二者都展现出福州唐代以前景观建筑的单体选址经验。从后晋林同颖《崇妙保圣坚牢塔记》中的“可安之窣堵,镇此高岗”[45]和清郭柏苍《乌石山志》中的“屹然对峙,为左右顶,旧各设浮图以镇之”[46]等描述可以发现,单体选址经验逐渐演化成了系统性的城市营建理法(图10)。这种理法要旨在于“镇”,而浮屠的概念则存在一定的泛化,如明代在屏山上修筑的镇海楼,也属于“镇”的手法。无论佛塔还是楼阁,都强化了城中三山整体的“势”。

图10 福州“浮屠以镇”营建手法剖面示意图(作者绘)

4 结语

“理法”即“理”的方法,“理”本意为加工玉石,隐含着对自然修饰改造的意涵,最早见于《韩非子》“玉人理其璞而得宝焉”,引申出道理、法则的含义;“法则”本意法度规范,也有效法之意,源于《史记》“相地之宜……民皆法则之”[47]。现代汉语中“法则”用于表示自然或人为严格遵循的规律,因此本文将挖掘实例而得出的含蓄的三山空间数形关系称为“理法”。古代三山空间营建中蕴含的数形思想丰富且广泛,对于当代城市设计的定量化导控有深厚的历史价值。通过继承与发扬传统三山空间的营建理法,有望将其发展为当代规划语境下的中国独特智慧法则。

“三山空间”作为一种历史人文空间,体现了文化脉络传承和视觉空间体验之间的关联,应该被当代城市发展所重视与利用。面对城市空间从增量到存量的改变,空间品质的塑造成为未来城市更新的重要目标,打造城市中的优质空间、塑造山水城市成为现代城市发展的重要方向之一[48]。如何保护、传承特质景观,继承、彰显文化特色,在发展中融入更多的传统营建理法是城市更新的重要问题之一。在控制好山与城、城与筑、筑与人之间的互动联系的基础上,城市应当营造高品质的人文空间图景。对城市图景及其营建理法的溯源研究,有助于为当今城市发展建设提供新的理念视角与借鉴经验,以便用“中国营建智慧”打造“地域空间范式”,更好地实现生态文明下的城市传统文化基因的延承与创新。