论晚清“世说体”小说的转向

刘柳迪

摘要:尽管“世说体”在晚清已经逐渐走向没落,但《宋艳》作为其中明确可考的一部续仿之作对研究这一阶段“世说体”小说的发展依旧有着重要价值。《宋艳》与清初及清中期的“世说体”小说相比,有一定程度的突破和转向。首先是其创作动机由存史走向教化,其次是题材与体例上从有意模拟到力求创新,最后在审美旨趣上兼具主观实用性与客观消遣性。以上现象都体现出《宋艳》在继承前代的基础上亦进一步推动了“世说体”的新发展。

关键词:晚清;世说体;《宋艳》;徐士銮

中图分类号:I207.41 文献标识码:A 文章编号:1673-4580(2023)03-0055-(06)

DOI:10.19717/j.cnki.jjus.2023.03.010

“世说体”这一名称“至迟在宋晁公武《郡斋读书志》著录王谠《唐语林》时就已经使用”[1],此后一直沿用,并出现大量续仿之作。“据统计,‘世说体小说唐五代 2 种,宋辽金元 3 种,明代 18 种。”[2]到了清代,虽然“世说体”小说创作较此前有一定程度的落潮,但亦有15种。据此,明清两代有关“世说体”小说的创作呈现“井喷”的态势。而“世说体”小说这一概念始自宁稼雨,并逐渐成为学界共识,相关学术研究亦如雨后春笋般不断涌现,同时亦对其文体性质进行多方面的探讨。据林宪亮统计,历来对《世说新语》文體性质大致可分为五种观点,一是小说,二是史书,三是史料,四是小说同时又具有史料价值,五则认为是介于文、史之间,并从现代学术的角度判断其是“一部兼具史学性与文学性的著作”[3],这也是目前学界承认的观点。而据宁稼雨《“世说体”及其文化蕴涵》指出“世说体”是指“以《世说新语》为代表的一种结构方式。这种方式,把书中的故事按内容分成若干门类。每一门类以不同人物的故事,表现相同主题”[4]。此后又提出“世说体”小说作为轶事小说的正宗和主流,在明清两代形成比较可观的规模效应,即在“保留《世说新语》以来世说体小说的体例模式的同时又采用这种传统机制来反映当下社会现实,回顾历史人生”[5]。

《宋艳》是由晚清传统知识分子徐士銮编辑,徐士銮,字苑卿,又字沅青,天津人,生于清道光十三年(1835),卒于民国四年(1915)。清咸丰八年(1858)举人,官至浙江台州知府,在任九年,颇有政声。光绪七年(1881),辞官归乡,年四十九。其一生勤于著述,除《宋艳》外,另著有《医方丛话》《古泉丛考》《癯鸥戏墨》《文体骈俪》《蝶坊居文钞》《蝶坊居诗钞》等[6]。《宋艳》一书始刊于1891年,是书体例上“爰规《世说新语》例,分门三十有六,将所录南北宋事逐次排列”[7],内容上“事故限以婢妾娼妓”[8],“谈赵宋一代艳史者,当推此书为骊渊矣”[9]。文献来源上则主要搜自两宋史料、杂著、笔记小说等,同时根据《宋艳》开篇徐氏所作序言以及师友题辞可知此书意在劝惩。而舒驰根据徐氏生平及所处时代指出徐氏目睹“外有洋舰叩关,内有民众起义,而且官场极其黑暗,衣冠缙绅愈趋堕落”[10]的社会现实的情况下辑有此书。宁稼雨在其《中国文言小说总目提要》中将其划为志人小说一类,肯定其具有史料与小说的价值。刘强则更进一步明确肯定《宋艳》是“世说体”仿作的一种,因此《宋艳》作为晚清“世说体”小说这一性质是无疑的。

而《宋艳》作为晚清的一部“世说体”小说又有其特殊性。晚清是“世说体”小说逐渐走向衰落的一个时期。据《中国文言小说总目提要》着录的志人类文言小说中明确提出模仿《世说新语》的晚清“世说体”小说仅有四种,其中张继勇的《南北朝世说》和黄汝霖的《世说补》已经亡佚,仅剩严蘅的《女世说》和徐士銮的《宋艳》。其中《女世说》是一部未竟之稿,且未按《世说新语》以类相从之体。故《宋艳》作为现存可考的一部晚清“世说体”小说对于观照晚清乃至清代的“世说体”小说的走向有着重要意义。故笔者拟从创作动机、编纂体例和审美旨趣三个方面研究《宋艳》对晚清“世说体”小说的突破,探讨清后期“世说体”小说的发展,以就教于方家。

一、创作动机:由存史转向教化

清代“世说体”这种传统小说形式较之前代又出现了新的发展和变化,即“又重新成为文人士大夫的专有文学形式,并且有了较强的功利目的和实用色彩”[11],而这与清代务实的学风有一定关系。明清鼎革之际,满族入主中原,诸多学者痛定思痛开始进行反思,如顾炎武就指出“故晋之乱归罪林下,而明之亡溯源于阳明”[12],因此清初提倡经世致用,反对心学的空谈,这也为清代务实风气奠定了基础。《世说新语》具有小说与史传两种性质,而清代“综核明实,不尚虚无”的学术风气反映到《世说新语》和“世说体”小说上就强调其征实和存史的作用上。如钱谦益云:“而余则谓《世说》,史家之书也。”[13]其肯定《世说新语》“存史”的作用,故为梁维枢《玉剑尊闻》作序言:“临川善师迁、固者也,变史家为说家,其法奇。慎可善师临川者也,寓史家于说家,其法正。”[14]强调“世说体”小说兼具史部和说部的价值。梁氏则在《玉剑尊闻》引中明确是书不参己意,具有征实的特点。李清《女世说·凡例》亦明确表示所收材料以史部为主,即“稗官野记隽永可讽者惧入,然不过十之四五,恐以芜秽滋诮也”,强调材料的真实可信[15]。同时在序中提到“作《史记》之子长已掩父笔,而辑《女世说》之予,终不忍没伯志何”[16],将自己与司马迁相比。吴肃公的《明语林》实是“史籍余珍”,梅圣占评价是编“有意明史,而为时与力所绌”[17]。除此之外,丁澎在为王晫《今世说》所做的序中也称赞刘义庆作《世说新语》是“史家之支子,艺苑之功臣也”[18]。而《今世说》虽被四库馆臣们批评考证不精,强调“空谈易而后征实难也”这一观点,但在《四库全书总目》中仍被多次转引,用作介绍作者生平履历。可见馆臣亦肯定其具有“征实”的特点。总之,清初到清中期“世说体”小说“存史”的价值是较为突出的。

正如四库馆臣将“其参以里巷闲谈词章细故者”[19]归为“小说”,而“朝政军国者”[20]入“杂史”,“小说”与“杂史”的明确界定使得清代后期的“世说体”小说“存史”这一创作动机逐渐被削弱,转而体现出“教化”的特质。尽管“教化”这一动机并非《宋艳》首创,如李清《女世说》其门人陆敏树认为是編“教天下之为妇者”[21]。但《宋艳》是众多清代“世说体”中贯彻这一目的较为明确且彻底的一部,即作者在内容上对劝惩教化的有意强调。主要体现在两个方面,一是其在题识、序言、题辞中明确说明其有关劝惩。首先是在徐士銮的题识中明确指出“此书凡三易稿,见者佥谓有关劝惩,怂恿镂版”[22]。其师杨光仪序言将其与孟子相比,“如孟子进齐君以王政,好货好色,岂王政哉。……真善于劝戒者。”[23]其友人史梦兰题辞称“贞变淫正尽诗资,一片婆心托艳辞”[24]。尽管其中不免有标榜声气而过誉之处,但此书以娼妓婢妾事寓之以教化这一目的是无疑的。二是各条目之后的议论评点。徐士銮因袭《世说新语》的以类相从的编纂体例,又为突显其教化的目的,“即于各类所载后,或附以历朝事实,或系以先正法言,其间虽片语单词,皆有所本,要非鄙人妄逞臆说也。”[25]据此可知,《宋艳》在各类条目之后增加了相关考证内容和议论文字,即以“蝶坊案”和“蝶坊曰”进行区分,“蝶坊”乃是其居所名,而后者主要承担的即是“劝惩”作用。如“端方”门中所载[26]:

二程先生,一日同赴士夫家会引座中有二红裙侑觞。伊川见妓,即拂衣起去。明道同他客尽欢而罢。次早,明道至伊川斋头,语及昨事,伊川犹有怒色。明道笑曰:“某当时在彼与饮,座中有妓,心中原无妓;吾弟今日处斋头,斋中本无妓,心中却还有妓。”伊川不觉愧服。(《人谱类记》)

诏赐楚州孝子徐积,绢三十匹,米三十石。积从胡瑗学,一见异待之。尝延食中堂,二女子侍立。将退,积问曰:“门人或问见侍女否,何以答之?”瑗曰:“莫安排。”积闻此言省悟,所学顿进。此段不但见于诸公纪闻,亦载在《哲宗实录》,乃元丰八年事也。其警后学,要妙在“莫安排”三字,故史臣从而书焉。(《清波杂志》)

而后徐氏的蝶坊曰引用《传灯录》中高僧慧能的偈语“菩提本非树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃”[27],赞许北宋理学家程颢和胡瑗“天理浑然常存,无一毫人欲之私”[28],借两宋士大夫与娼女婢妾之间的轶事这一特殊角度传递作者劝惩世人的目的,带有浓厚的程朱理学思想,而这一思想在全书中亦贯彻始终,体现出“世说体”小说作为传统小说形式与封建王朝一道走向僵化。另外,与疏离政治、表现魏晋士人风度的《世说新语》不同,在漫长的发展中“世说体”小说已经受到儒家正统思想的浸润,如宁稼雨指出清初和清中期的“世说体“小说在内容上“主要反映遗民抵触心态和受宠文人得意心情,以及文人个人经历和闲散生活兼而有之”[29]。受政治影响并反映文人生活环境、个人心态是这一阶段“世说体”较为突出的特征之一。而以《宋艳》为代表的晚清“世说体”小说在延续这一特征之外,又有了新的变化,即以赵宋一代史传笔记中婢女妓妾事达到“义关劝惩而说不腐,事属情欲而旨不纤”[30]。以女性故实以作劝惩之用,这是此前在“世说体”小说创作中较少体现的。

二、题材与体例上:从有意模拟到力求创新

刘天振指出明代“世说体”作品具有“内容题材上的博物取向及体例结构的类书化特征”[31]。这也就导致了明代“世说体”作品被着录时被划分到“小说”之外的门类,但是这一现象到了清代则出现明显的转变。清初和清中期的“世说体”小说与前代相比,又重新回归到模拟《世说新语》的轨道上。

首先,清代“世说体”在题材上重新回到了“人”这一主题上,同时又更具专题性的特征。如专写一类人物的“世说体”小说,如两部《女世说》《僧世说》,写地域文人的《南吴旧话录》《庭闻州世说》《州乘余闻》,写清代和前代文人的《玉剑尊闻》《汉世说》《南北史捃华》《明语林》《今世说》等。其次是在《四库全书总目》中,“世说体”作品均被归为“子部”,并强调这些作品是《世说新语》的别枝、余波。如对《玉剑尊闻》的评价:“依刘义庆《世说新语》门目分三十四类,而自为之注,文格亦全仿之。”[32]评价《明语林》是“皆用《世说新语》旧目”“体格亦摹《世说》”[33],再如批评《今世说》“刻画摹拟,颇嫌太似”[34]。

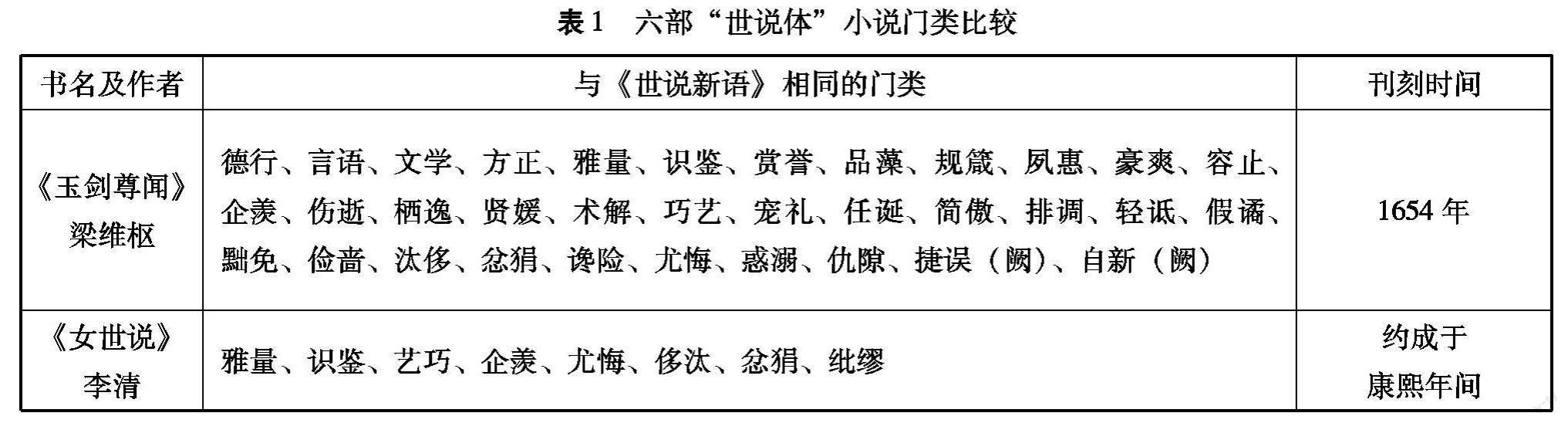

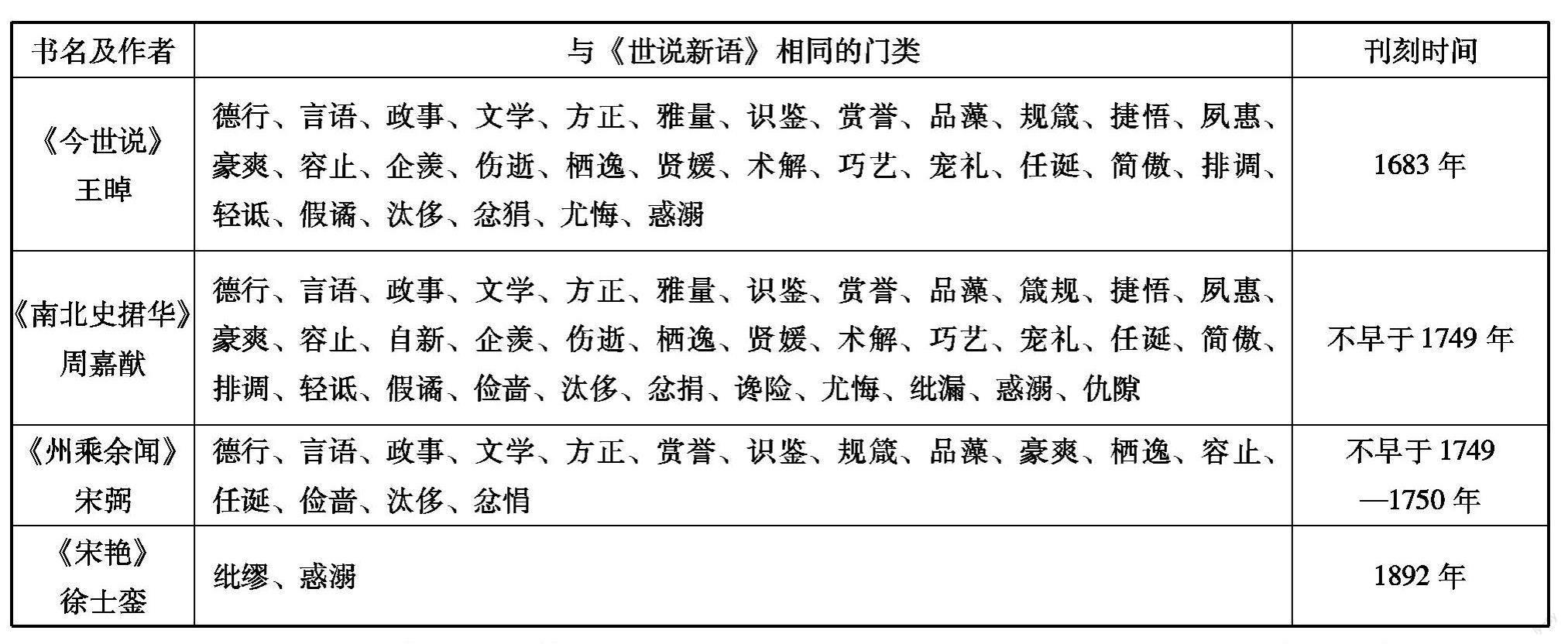

除此之外最为明显的特征就是在体例上对《世说新语》的刻意模仿,鉴于篇幅有限且部分文本未能寓目,故择选以下六部较有代表性的“世说体”小说并结合《四库全书总目》试观清代“世说体”小说门类变化。

据上表大致可以将清代“世说体”小说分为三类:一是完全模拟《世说新语》,仅缺几门,如《玉剑尊闻》《今世说》《南北史捃华》,除此之外据《四库全书总目》“小说类存目”记载《明语林》《明逸编》亦属此类。二是大部分相同,如《州乘余闻》以及《四库全书总目》着录的《汉世说》。三是大部分不同,如《女世说》《宋艳》。《女世说》全书共三十一门,仅有八类与《世说新语》相同。但是编具有特殊性,即完全脱胎于《世说新语·贤媛》,其在序言中明确说明此书的创作缘由是继承其伯父的遗志“所惜‘贤媛一则,未袄人食指耳,行以《女世说》续”[35],故虽然其门类大部分与《世说新语》不同,但还是对《世说新语》的刻意模拟。而《宋艳》则仅有两门与《世说新语》相同,其余皆为自创。故因此可得出清初和清中期的“世说体”作品其主流还是对《世说新语》的因袭模拟,未有越轨。但这一情况到了《宋艳》则出现了一些变化。

在徐士銮题识中称“爰规《世说新语》例,分门三十有六,将所录南北宋事逐次排类”[36],且为了便于查检,无论是正文还是考证内容都注明出处,做到了“其间虽片语单词,皆有所本,要非鄙人妄逞臆说也”[37]。其次杂取诸书并汇辑两宋婢妾事,但是与专写一类人物的“世说体”不同的是,其大量材料中的主角并非是赵宋婢女妓妾而是两宋官僚士大夫,大多数条目中的女性行为模式都较为刻板,多为佐酒酭尊一类且仅是士大夫行为的陪衬,女性自身的个性特点并不突出,是借这些女性达到突出男性行为道德的目的。故《笔记小说大观本》提要称“迥非《丽情集》《妇人集》所能抗行也”[38],将其与“艳情小说”“闺秀诗话”区分开来,强调其“义存劝惩,煞费婆心”[39]的教化作用,但以妓女婢妾为题材可数“世说体”发展史上的首次,既有助于了解两宋妓女婢妾的生活状况,又有助于研究文人之间的交游情况。

除此之外,《宋艳》在体例上又有明显的创新。首先是不再延续“著作的题名中含有‘世说‘语林或‘新语等表述”[40],因为内容主要涉及赵宋婢女娼妓事,故称《宋艳》。其次,除门类的以类相从之外,其有意将不同著述中相同结构及相似内容的条目编排在一起,故形成了一种内外呼应的结构。例如“德义”门一到三条分别采自《宋史》《鹤林玉露》《东皋杂录》,尽管材料来源不同,但都是士大夫因无子买妾,却解救了因家道中落而沦落风尘的女子,最后如愿得子的故事,且这些孩子长成之后必然是仕途通达,光耀门楣。且在第三条之末作“蝶坊曰”亦称“以上三则,事实相同,皆确而有据”[41]。再如“遏绝”一门中“乖崖帅蜀时”条和“赵清献公抃”条,二者虽然主角不同,但内容都是张乖崖和赵抃遇女色而能自持。且这种编排方式在《宋艳》中有多处,可见这种编纂方式是有意为之的。最后《宋艳》存在自创门类的特点,且出现了大量不符合儒家伦理道德的门类,这与此前的“世说体”小说迥异。尽管此前一些“世说体”作品已经在《世说新语》原有的门类基础上有所创新,其中以清初《女世说》改动最大,但由于其本身就源于《世说新语·贤媛》这一门,姑且不论。而较早创新门类的“世说体”小说有宋王谠的《唐语林》,《四库全书总目》称:“陈振孙《书录解题》云:‘长安王谠正甫,以唐小说五十家仿《世说》分三十五门,又益十七门为五十二门。晁公武《郡斋读书志》云:‘未详撰人,效世说体分门记唐世名言,新增嗜好等十七门,余皆仍旧。”[42]再如明代有《小窗自纪·清纪》《琅嬛史唾》等,但到了清代由于有意模拟《世说新语》的风气,故大多数“世说体”作品并未对门类有较大的改动。而《宋艳》其创作动機出于教化,除卷一的端方、德义、耿直、警悟、惭悔、遏绝以及卷二的丛杂外,其余二十九门大多数内容都是对两宋士大夫虽然高举“道学”之名,却沉溺于“温柔乡”的批判,以起到警悟后人,借古讽今的目的。

综上,《宋艳》于题材上聚焦于“两宋艳事”,故在取材上较之清初及清中期的世说体小说有更进一步的发展,借历来难以宣之于口的艳冶情事达到劝惩目的。体例上从书名、条目结构、门类三个方面进行了创新,客观上推动了晚清“世说体”小说的发展。

三、审美旨趣上:兼具主观实用性与客观消遣性

清前期的“世说体”作品继承了明代向“史著回归”[43]的动向,如明代张墉讥《何氏语林》是“滥及稗官”[44],而由明入清的学者钱谦益则批评《语林》是“徒取其长语璅事,供谈谐语,代鼓吹”[45],钱棻亦指出其事词“错杂不雅驯”[46]。除此之外明代大部分“世说体”作品都被归类到“史部”而非“说部”,这一现象亦能反映明代强调“世说体”的史学价值。因此清中期以前“存史”观念在“世说体”小说的创作中始终是存在的,如李清的《女世说》其收录宗旨是“庄语、艳词与韵语无涉”[47],但随着以四库馆臣为代表的清代学者将“小说”和“杂史”的概念厘清,《世说新语》的归属问题亦尘埃落定。如在《四库全书总目》中对张墉讥《语林》这一行为的驳斥“然《世说新语》古来本列小说家,实稗官之流而责其滥及稗宫,是犹责弓人不当为弓,矢人不当为矢也”[48]。此时在理论上对《世说新语》及“世说体”史学价值的强调已经有一定程度的削弱。因此清代“世说体”较之前代又有了新的变化,即审美旨趣上体现出实用性和消遣性并重的新特色。而这一特色在晚清“世说体”小说《宋艳》上尤为明显。

首先,徐士銮作为接受封建正统教育的士大夫,其亦受到有清一代实用学风的影响,尽管其作品内容以“男女情事”为主,但其在编纂过程中杂采众书,对所收材料均有所考证。其正文材料主要来自两宋史料、笔记、小说,而考证内容则采自宋元明清笔记杂着,文献材料丰富,同时亦在其后以“蝶坊案”阐发己见,因此对研究两宋社会和观照妓女婢妾这一难以被正史载入的群体有重要意义。但是正如纪维钜所言“徐士銮所著又有《宋艳》八册,系集录宋人笔记,亦有刻本,惟徐文笔太劣,偶着案语辄成疵类”[49],张文襄尝阅其书,其案语并不精审,多出现“俟待考”的情况。其次是《宋艳》对材料的收录剪裁上不逞臆测妄言,尽量保持材料原貌,但对其中过分俚俗之语亦弃之不录。如“覆亡”门引《钱塘遗事》一则,删去陈藏一所做《念奴娇》一词,其案“此词起句即‘没巴没鼻,霎时间做出,漫天漫地也,词语近俚不录”[50]。最后,这种实用性还体现在借两宋情事讽喻晚清官场乱象。徐氏作为晚清官员却壮年辞官归乡著述,正如其师长杨光仪所言“沅青精力未衰,而世局又正多隐忧,若能充其精力于往籍所载,一切长驾远驭之雄图,与夫应变沈机之伟略,其有可取以宏济时艰、挽回劫运者,更汇而编辑之,质之当事”[51],尽管其已于光绪七年(1881)离开官场,但实际上始终与政治保持千丝万缕的联系,比如在光绪十八年(1892)八月十八日李鸿章奏请光绪帝为已故统兵大员潘鼎新在天津建立专祠,而此前则是天津一众乡绅向李鸿章联名呈称,此事联名奏呈者之一就是“天津县在籍绅士浙江候补道徐士銮”[52]。故其以程朱理学为宗旨,并通过要求官员遏制人欲、清正廉洁的思想达到济世的目的,以议论的形式贯穿全书始终亦不足为奇,这也就形成了其审美旨趣的主观实用性。

其次,《宋艳》客观上对《世说新语》实用而近消遣有一定程度的复归。尽管是书中徐士銮题识和其师友序言中都强调其创作动机发于教化,但是值得注意的是,在题识中徐氏亦称“余性善忘,而阅过辄不记忆,因于书中可惊可喜之事随手录之”[53],故此书最初可能是徐士銮在辞官之后为避开政治干扰而“摄心息虑”的消遣之作。因此看起来无关教化反而更像杂凑以盈卷帙的“丛杂”门也似乎可以得到合理的解释。除此之外,是编客观上并未达到“因以作其刚方之气,激其羞恶之良”[54]这一要求,最终使得读者“眼中有艳心无艳,任尔常窥宋玉墙”[55]。这是由于《宋艳》择选材料主要集中在两宋文人与婢妾娼妓之间的交往上,同时又收录了大量艳词、谑语,故在一定程度上削弱了其劝惩的意义,如“窘辱”门收录的“吃屎秀才”条,其讲述了冯伯起因与观察使张渊家中婢女偷情被发现,而受到主人家以“食青汁”一事的羞辱,甚至影响其仕进之路。尽管作者主观上是强调文人失德而受辱,亦作警醒之用,但客观上却颇近谐谑,更偏向消遣而非教化。同时其一反此前清代“世说体”所遵循记事则“片语微事”,记言则“简而味长”的标准,较之此前的“世说体”小说在条目内容上进行了一定的扩充,首先是基本保留了人物的生平履历,其次是部分条目情节完整甚至曲折,不乏有生动的人物形象,更具小说意味。比如“患害”门所载,虽然集成文献之功,便利于读者阅读,但也导致了材料堆砌、文献冗杂的情况。且在不同的门类中,相似或相近的条目反复出现,这也说明其门类宗旨并不清晰。

总之,正如宁稼雨所言“‘世说体到清代已经走向没落”,到了晚清的《宋艳》,徐士銮亦仅仅是在门类和体例上做出了突破。徐氏虽有意突破明清时期“世说体”小说长期存在的“存史”这一创作动机,转而以长期在正史上避而不谈的“妓女婢妾”这一视角为突破口强调其教化作用,表现了作者对时局的关切与思考,体现了作者希望借程朱理学肃清官场以及寄希望于通过劝惩封建官僚而使得封建统治的权威得以维护。但这一出发点本身就是老舊陈腐。因此晚清的“世说体“小说已然缺乏生气,但《宋艳》中的考辨内容对研究宋代妓女生活环境以及两宋文人交游有一定的作用,同时其在体例上和内容上的创新也在一定程度上丰富了“世说体”小说,且有意突破此前《世说新语》续仿之作中 “然纂旧闻则别无颖异,述时事则伤于矫揉”[56]的不足,因此作为晚清明确可考的“世说体”小说,其研究价值亦是不可忽视的。

参考文献:

[1][31][40][43]刘天振.论明代“世说体”小说之蜕变[J].明清小说研究,2017(4):21-31.

[2]张慧,宁稼雨.“世说”叙事与史传叙事:晚明文言小说叙事新变——以顾元庆《云林遗事》为考察对象[J].郑州大学学报,2021(3):85.

[3]林宪亮.《世说新语》文体研究综述[J].中国海洋大学学报,2008(6):74.

[4]宁稼雨.“世说体”及其文化蕴涵[J].山西大学学报,2017(3):31.

[5]宁稼雨.明清轶事小说论纲[J].社会科学战线,2020(8):163-164.

[6]徐士銮,敬乡笔述[M].天津:天津古籍出版社,1986:176-177.

[7][8][10][22][23][24][26][27][28][30][36][37][41][50][51][54][55]徐士銮辑,舒驰点校.宋艳[M].杭州:浙江古籍出版社,1987:1-206.

[9][25][38][39][53]钱泳,黄汉,尹元炜,牛应之.笔记小说大观[M].第二十九册.扬州:江苏广陵古籍刻印社,1983:1-2.

[11][29]宁稼雨.中国志人小说史[M].沈阳:辽宁人民出版社,1991:311-312.

[12]钱穆.中国近三百年学术史:上册[M].北京:商务印书馆,1987:144.

[13][14][15][16][17][18][21][35][45][46][47]刘强.世说新语资料汇编[M].南京:凤凰出版社,2020:338-365.

[19][20][32][33][34][42][44][48]永瑢.四库全书总目[M].北京:中华书局,1965:582-1225.

[49]贺葆真.收愚斋日记[M].南京:凤凰出版社,2014:325-326.

[52]李鸿章.李鸿章全集:奏议[M].合肥:安徽教育出版社,2008:514.

[56]鲁迅.中国小说史略[M].北京:人民文学出版社,1957:54.

(责任编辑 程荣荣)