戈公振,中国报学史拓荒者

高善罡

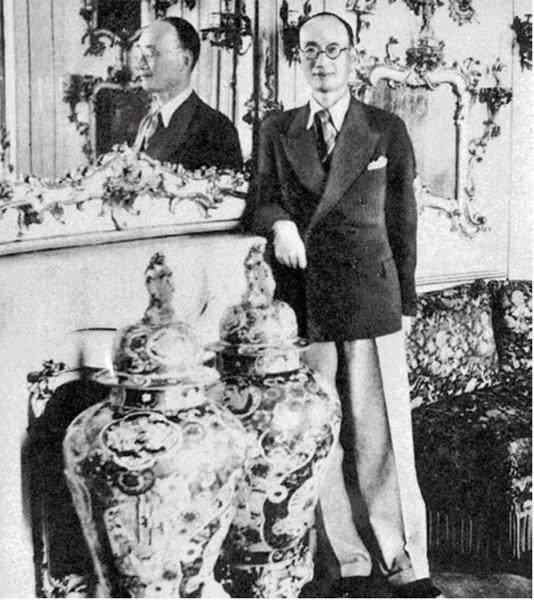

戈公振。

在中国新闻史上,戈公振的名字可谓是如雷贯耳,他不仅是一名优秀的新闻记者,还是我国最早的报史专家,所写《中国报学史》是我国第一部历史新闻学专著,开创了全面系统的研究中国新闻发展史的先河。提到他,很多人都会感慨他的命运多舛,也敬佩他的赤诚——将短暂的一生都奉献给了新闻事业。

戈公振生于1890年,原名戈绍发,江苏东台县人。幼年与其兄一起读过几年私塾,18岁入东台高等小学堂读书,毕业后考入南通师范学校。因家庭贫寒,只能供一人深造,其兄先入该校读书,戈公振只得辍学。后来,他到《东台日报》馆做学徒。为了维持生计,他业余时间到当地乡绅夏寅官家里兼职做家庭教师。戈公振教学有方,夏家子弟学业大有长进,夏寅官便将他推荐给了上海《时报》社长狄楚青。

《时报》报馆设在上海福州路望平街口,与有正书局是一家,楼上是报馆,楼下是有正书局发行所。1913年初,戈公振被安排在有正书局图画部当收发员。这个岗位的事情杂七杂八,他任劳任怨、认真负责,还自己钻研、探索,很快就得到狄楚青的赏识,被调到《时报》馆工作,由此正式进入新闻界,一干就是将近15年。15年间,他工作勤奋、好学不倦、富于创新,由校对、助理编辑、编辑一路升至总编。

戈公振担任编辑不久,就尝试创办各种副刊,还大胆地创办了《时报图画周刊》(后更名为《图画时报》)。这结束了中国画报的“石印时代”,开启了“铜版时代”,让中国画报步入一个摄影时代。《图画时报》曾使《时报》出尽风头,成为文化界人士和知识分子最为青睐的报纸之一。那一时期,戈公振在报上发表了1700多篇时评,引导读者客观认识动荡的国内外局势和各类社会思潮。胡适对其赞赏有加,在《十七年的回顾》中曾写道,“《时报》出世后不久,就成了中国智识阶层的一个宠儿。《时报》的短评,在当日是一种创体,做的人也聚精会神的大胆的说话,故能引起许多人的注意,故能在读者脑筋里发生有力的影响”。

在《时报》工作期间,戈公振还积极倡导在大学开设新闻教育,主张报人要接受高等教育。他先后在上海国民大学、南方大学、大夏大学、复旦大学担任报学系(或新闻学系)系主任和教授,讲授中国报学史和新闻学,成为中国新闻教育初创人之一。他亲自发起成立的上海新闻记者联欢会,时常开展新闻学术探讨,组织各种新闻培训,成为旧中国时期上海地区存在时间最长、影响较大的新闻学术团体。

戈公振在《时报》做的最出彩的事,当数在新闻学研究上取得的成果。我国新闻界历来重经验、轻研究,甚至有人说新闻无学。戈公振不仅承认新闻有学,编译了《新闻学撮要》,还认为报学史也是一门科学,并在1926年撰写完成《中国报学史》。写该书时,他极注重资料素材的比较研究,其网罗之富,搜研之勤,在当时堪称罕见。动笔多年前,他就开始着手收集整理资料,向私家藏书和图书馆借阅书籍,写信向马相伯、丁福保、郑振铎等人请教,与访华的英国现代报业开创者北岩爵士、美国密苏里大学新闻学院院长威廉博士、美国新闻出版界协会格拉士等进行交流,还在《时报》上刊登广告访求旧报。《中国报学史》第一次全面系统地记述了从汉唐到五四运动前的中国报刊产生、发展的概貌,成为中国新闻史学的开山之作,戈公振也被认为是中国新闻史学的拓荒者。

《时报》。

《图画时报》。

然而,当戈公振在报界干得风生水起时,他的事业和家庭相继出现变故。1921年,狄楚青因资金周转困难,将报馆卖给了上海富商黄伯惠,戈公振不被重视,由此坐了冷板凳。几乎与此同时,戈公振的结发妻子与人私奔,后又投江自杀。他一时间心灰意冷,辞掉副总编一职,于1927年1月乘坐法国邮轮“达尔塔良”号从上海出发,开始了考察世界报业之旅。

两个月后,戈公振来到国际联盟所在地瑞士日内瓦,向国内报刊发回采访英国外相张伯伦、法国外长白理安和德国外长特莱斯曼的报道,并以记者身份参加各类国际会议。同年8月下旬,他受国际联盟之邀,出席了汇聚全球资深媒体人的国际报界专家大会,结识了不少世界媒体头面人物。会上,戈公振就西方媒体对中国的种种歪曲报道提出质疑,呼吁西方媒体客观报道中国。针对欧美对中国电报费率远远高于欧美两大洲的问题,他还呼吁国际通讯社降低供给中国报纸的新闻费用。

在欧洲考察期间,戈公振到过法国、英国、德国、比利时和意大利。在英国,他走进《泰晤士报》和路透社,仔细考察了各个部门,并在伦敦政治经济学院听过课。他还在大不列颠东方图书馆逗留了几天,查阅了很多国内找不到的中国报纸,如获至宝,详细地作了笔记,后来写成《英京读书记》,作为《中国报学史》的补正。在德国科隆,他参观了第一次世界报纸博览会,在会上大开眼界,深为中国新闻业缺席博览会扼腕叹息。

1928年6月,戈公振继续报业考察之旅,乘船离开欧洲赴美,访问了纽约、华盛顿、芝加哥、舊金山等城市,并参观了《纽约时报》《芝加哥论坛报》等。同年8月,他从加拿大温哥华前往日本,访问了横滨、东京、京都、大阪、神户等城市,参观了《每日新闻》《日日新闻》。他对日本媒体煽动侵华深为忧虑,撰写了《旅日新感》和《旅日杂感》等通讯,告诫国人对日本保持高度的警惕。回国以后,他撰写了《世界报业考察记》交给商务印书馆。此番考察的目的,戈公振已在书的序言中写出:“以供我国报界之参考与勉励,使其深信一事之成功必在长期奋斗以后,且非纯粹营利性质,而为对于公众之一种贡献。”

1935年,戈公振在维也纳香布伦宫。

戈公振结束将近两年的世界报业考察回国,成为上海滩的新闻人物。1929年,戈公振接受史量才的邀请,到《申报》馆任职。但是,名声在外的他并未受到重用。据成舍我回忆,“总可以看见他,在一些相片和剪报的纸堆中埋头工作。我笑着问他‘这不是劳而无功吗?他叹着气说:‘有功无功在人,肯劳不肯劳在我。只要我肯劳,就不管有功无功了”。

尽管如此,戈公振仍然很想就他在国外考察所得,帮助史量才把《申报》办成一张现代化的报纸。在他遗留下来的、仅有的1930年前三个月的日记中,可以看出他为此做过不少努力。1月3日,他写道:“晨入馆写建議书”;1月6日有“晨起匆匆赴馆,写致史先生建议”;1月7日、8日、9日都有“晨起即赴馆,写致史先生信”。在他的建议下,《申报》创办了“图书资料参考部”,并开始出版大张影写版的《星期画刊》。

未能得申其抱负、得展其所长的戈公振,白天在《申报》办公,其余时间都贡献给了社会。1931年“九一八”事变爆发后,他参加了上海文化界的抗日救亡运动,同陈望道、丁玲等人联合发表了《中国著作者为日军进攻上海屠杀民众宣言》。1932年“一·二八”淞沪抗战爆发后,他与胡愈之、邹韬奋商谈创办《生活日报》。也是在这个月,英、美、法、德、意等五国组成的国联调查团正式成立,到远东实地调查“九一八”事变情况,戈公振以记者身份随团前往。通过调查,他对国民党政府极为失望,对五国调查团委员在日本帝国主义面前的软弱深感无奈,把拯救民族的希望寄托在主张坚决抗战的中国共产党身上,并对社会主义的苏联产生了极大的兴趣 。

1933年3月5日,戈公振如愿来到苏联,很快被这个充满活力、魅力无穷的“新国”所吸引。他决定辞去《申报》的工作,长期留下来研究苏联。他深入到莫斯科、列宁格勒、乌拉尔、远东和中亚细亚等地采访,写成了《社会城》《谷城》《电城》《油城》《碱城和铁城》等系列通讯,并且往国内发回许多图片。在通讯以及与朋友的信件往来中,他热情讴歌十月革命给苏联社会生活带来的巨大变化,称赞苏联是庶民执政掌权的国家。1934年夏,邹韬奋访问苏联时,曾和戈公振多次见面并作长谈。

就这样,戈公振一直践行着“办报为救国”的宗旨和理想,直至生命走向终点。1935年6月,戈公振在莫斯科接连收到邹韬奋从上海发来的两封信,信中说,盼望他早日回国重新筹办《生活日报》(该报1933年10月被国民党强行关闭)。接到信后,戈公振于当年10月15日回到上海。不久,他因盲肠炎住院治疗,21日进行了手术,22日因病情恶化而去世,享年45岁。临终前,他曾对邹韬奋说:“在俄国有许多朋友劝我不必就回来……国势垂危如此,我是中国人,当然要回来参加抵抗侵略者的工作……”

戈公振逝世后,多位社会名流为他撰文追思。狄楚青在吊唁中为他的坎坷命运叹息:“室家之乐,惟君独无。立身社会,又困于世。雄才大略,无所建施,中怀抑郁,谁能知之。”同年11月5日,《大上海人》半月刊特别出版了“追思戈公振特辑”,成舍我在特辑中发表《一个真正的报人》一文,文章最后写道:“我们不必过分恭维公振是超人,我们只很忠实的说,活了四十五岁的戈公振先生,他现在死了,我们可以盖棺论定,上他一个等号,他是做了四十五岁的‘人,尤其是在这乱七八糟的报人社会中,做了几十年的一个真正‘报人。”