协调城乡发展 推进共同富裕

张桂文 邓晶晶 张晓鹤

[提要] 城乡发展不协调是我国社会主要矛盾的突出体现,也是实现共同富裕的短板。本文在构建城乡协调发展助力共同富裕理论机制的基础上,采用空间杜宾固定效应模型,分析了城乡协调发展对共同富裕的影响,结果表明:(1)城乡协调发展对共同富裕具有显著的空间正向影响;(2)城乡协调发展对共同富裕影响的直接效应、空间外溢效应均显著为正,表明本地区城乡协调发展不仅能够促进本地区的共同富裕,也可通过空间外溢效应带动邻近地区的共同富裕进程;(3)城乡协调发展的外溢效应具有空间衰减特征,当区间距离超出500公里界线时,虽然空间外溢效应仍存在,但影响系数很小且不具显著性。

一、引言与文献综述

中国已成为世界第二大经济体,如期建成了小康社会,提前10年完成了《联合国2030年可持续发展议程》相关减贫目标,并走上了共同富裕的康庄大道。习近平总书记多次强调“共同富裕是社会主义的本质要求”,在新的发展阶段,必须“推动全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”,“中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化”。党的十九大以来,全体人民的富裕程度不断提高,即使在受新冠疫情影响的2020年,人均GDP也实现了2.87%的正向增长,达到10434.7752美元,接近世界人均GDP(10918.7228美元)。居民收入虽实现了与国民经济同步增长,但收入分配情况并没有持续性改善,居民人均可支配收入基尼系数仍处于高位(2020年基尼系数为0.468)。城乡收入差距呈不断缩小趋势,但城乡二元经济壁垒依然存在,2021年城乡居民人均可支配收入分别为47412元、18931元,城乡收入比为2.504,与发达国家如英国(城乡收入比接近于1)、发展中国家印度(城乡收入比将近1.9)相比差距明显,甚至高于非洲低收入国家乌干达(城乡收入比最高2.3 左右)(李实等,2021)。[1]可见城乡发展不协调是我国社会主要矛盾的突出体现,也是实现共同富裕的短板。

学者们高度关注共同富裕这一新时代重大理论与实践问题,破题角度可以概括为历史演进、理论内涵、量化测度以及实践路径等。从历史演进角度出发,在梳理百年共同富裕演进历程及理论创新的基础上,探索实现共同富裕的可能路径(蒋永穆、豆小磊,2021;[2]侯晓东等,2022[3]),指出中国共产党自成立之日起,就以共同富裕为价值目标,其所处历史方位的变迁决定了对共同富裕追求的历史方位变迁(欧健,2022)。[4]从理论内涵角度出发,共同富裕包含作为目标的共同富裕与作为结果的共同富裕两层含义(范从来、谢超峰,2018),[5]具有生产力、生产关系两个层面的内涵(付文军、姚莉,2021),[6]以系统论为切入点,新时代实现全体人民富裕是一项复杂系统工程,具有“一个也不能掉队”的目标性、高质量处理好“共同”“富裕”关系的关联性、破解发展的不平衡不充分问题的差异性、“两个十五年”战略的动态性(李瑞军等,2021),[7]不是少数人的富裕,也不是整齐划一的平均主义,而是全体人民共创、共享日益幸福而美好的生活(习近平,2021;[8]刘培林等,2021[9]),是对马克思共同富裕思想的创新与继承,是社会发展、社会变革、美好生活状态概念的集合体(贾则琴等,2022)。[10]关于共同富裕的量化方法可以归纳几何平均法(万海远等,2021)、[11]指标体系构建法(胡鞍钢等,2022;[12]解安等,2022[13])。从实践路径角度出发,通过对“让一部分地区先富裕起来,然后带动其他地区共同富裕”这一战略的可行性思考,采用空间计量模型对1999—2013年285个地市级面板数据进行分析,得出了先富地区可以通过空间外溢效应带动邻近地区共同富裕(覃成林等,2017)。[14]与欧美发达国家进入福利社会不同,中国的共同富裕是嵌入于数字经济时代的,推动数字经济发展是实现宏观经济一般性增长、均衡性增长的良好路径(夏杰长等,2021),[15]大力推进旧体制的改革和新体制的建设是实现共同富裕的必要手段(李实,2021)。[16]我国面临着经济发展不充分、收入差距与城乡差距大、民生保障、财税制度存在短板等问题,因此应发挥好政府和市场的作用,在高质量发展中促进共同富裕(董志勇等,2022),[17]并提出了一系列旨在缩小收入差距、财富差距、人力资本投资差距的财税改革建议(罗志恒等,2022)。[18]

此外,也有少数学者从城乡协调发展角度研究共同富裕,认为城乡协调发展是实现共同富裕的内在要求,应全面打造高质量城乡协调发展引领区,充分发挥其示范带动作用(魏后凯,2021)。[19]城乡不协调造成的城乡居民收入差距的扩大会影响社会稳定(仲德涛,2022),[20]实现共同富裕需要把握城乡融合发展这一主线(孔祥智等,2022)。[21]

可见,此前关于共同富裕的研究已非常丰富,但从城乡协调发展视角探讨共同富裕的文章较少,且局限于理论意义、实现路径等的定性表述,鲜有学者全面系统地论述其中的作用机理,缺乏对作用机理的经验实证。本文通过系统构建城乡协调发展助力共同富裕的理论机理,基于2012-2020年中国30个省份市(港、澳、台、西藏地区因数据缺失予以剔除)平衡面板数据测算城乡协调发展指数与共同富裕程度,采用空间杜宾固定效应模型检验城乡协调发展对共同富裕影响的直接效应及空间溢出效应,并进一步分析空间溢出效应的距离衰减情况,提出协调城乡发展推进共同富裕的对策建议。

二、城乡协调发展助力共同富裕的理论分析

共同富裕是全体人民的全面富裕,是一个具有长期性、阶段性、渐进性的崇高目标,包含总体富裕与共享富裕两个方面。总体富裕意味着全体人民在坚持人与自然和谐发展的基础上,共同参与化解社会主要矛盾,打破城乡二元发展掣肘,构建新发展格局,实现高质量发展,做大“蛋糕”;共享富裕意味着全体人民有机会共享高质量发展成果、幸福美好生活,实现全面发展,分好“蛋糕”。正如马克思、恩格斯所说:通过城乡融合,全体社会成员才能得到全面发展,逐步实现共同富裕。城市与乡村各具特点互为前提,是具有相互联系、相互制约、相互依存的经济社会系统。城乡协调发展充分发挥城乡生态功能,有助于人与自然和谐发展;城乡协调发展补齐“三农”短板,有助于化解社会主要矛盾;城乡协调发展优化城乡空间结构,有助于综合治理“农村病”和“城市病”;城乡协调发展缩小城乡收入差距,有助于构建新发展格局;城乡协调发展促进城乡人力资本投资,有助于实现人的全面发展;城乡协调发展实现城乡空间融合,能够在促进本地区共同富裕的同时带动邻近地区共同富裕。

(一)充分发挥城乡生态功能,有助于人与自然和谐发展,保障共同富裕的可持续性

人与自然是生命共同体,协调城乡发展,立足资源环境承载能力,可以充分发挥城乡生态功能,实现绿色低碳可持续发展。城镇地区通过践行生态发展思路,促进产业生态友好型升级,加强资源、环境合理开发利用,提高对生物多样性的保护,可以实现城市环境的宜居宜业;农业农村地区以保护修复生态环境、提供生态产品为要务,严守耕地保护红线,强化生态保护和建设,可以为城市可持续发展提供生态屏障。建立城乡生态功能一体化、长期协作互信的利益协调机制,有利于实现人与自然和谐发展,保障共同富裕的可持续性。

(二)城乡协调发展可以补齐“三农”短板,有助于化解社会主要矛盾,提升共同富裕内生动力

党的十九大对社会主要矛盾的表述,逻辑上已经蕴含了“共同富裕”这一发展战略,“三农”短板是中国发展不平衡不充分问题最为突出的体现。协调城乡发展,统筹实施新型城镇化战略与乡村振兴战略,可以补齐“三农”短板,化解社会主要矛盾。新型城镇化战略的实施,可以通过促进二产、带动三产以及基础设施建设扩大农业劳动力非农就业,推进农业现代化进程;可以通过城镇居民对农产品的生活性需求和非农产业对农产品的生产性需求的不断增加,推进农业市场化、产业化进程;可以促进乡镇企业向城镇集聚,将农村工业纳入现代化工业体系;也可以缓解二元结构转型中的需求约束(张桂文,2014)。[22]乡村振兴战略的实施,可以通过完善农村公共基础设施建设、提升农村教育质量,拓展农业、农村发展空间、提升农村发展内生动力,补齐“三农”短板,在增强吸引工商资本能力的同时,提高各层次人才向农村流动的意愿。2020年,返乡入乡创业、创新人员超过1000万,农村新产业新业态蓬勃发展。

(三)城乡协调发展可以优化城乡空间结构,有助于综合治理“农村病”和“城市病”

伴随着城镇化进程中劳动力的乡城迁移,中国农村地区劳动力年龄结构恶化、土地住房资源闲置,出现了“农村病”,同时大城市资源的过度集中,农业转移人口边缘化,引发了“城市病”(张桂文,2014)。[22]协调城乡发展,将城市、乡村视为一个有机联系体,可以实现国家空间治理的现代化;协调城乡发展,通过产业在大中小城市、小城镇和乡村之间梯度转移带动劳动力与人口适应性迁移,可以优化人口空间布局;协调城乡发展,充分发挥中心城市和城市群对农村腹地的带动作用,形成多极化、层次化的空间网络体系,避免“摊大饼”式怪异发展模式,提高生活质量,减轻“城市病”;协调城乡发展,构建城乡要素双向流动合理配置机制,以城带村、以村辅城,实现城乡空间的经济、社会、文化、生态等均衡发展,城市吸引农村人口流入,农村吸引城市投资、消费,互为发展的动力;协调城乡发展,科学规划城乡道路、地下空间、通讯信息网络等,可以实现城乡间的互联互通,降低交易成本,优化空间结构,综合治理“农村病”和“城市病”。

(四)城乡协调发展可以缩小城乡收入差距,有助于构建新发展格局

新发展格局继承和发展了马克思关于循环、周转、流通、再生产基本原理。协调城乡发展,促进城乡间要素自由流动与平等交换,可以充分发挥各市场主体的潜能和创造力,有利于促进城乡间产业链、供应链的合理分工,优化空间结构,平衡城乡就业机会、缩小城乡收入差距,进而提升供给效率,扩大需求动力,促进国内大循环的畅通;协调城乡发展,推进土地、户籍、住房、财税等制度改革,加快农村现代化、农业转移人口市民化进程,有利于城乡产业协调与就业结构转变,缩小城乡实际收入、消费差距,激发消费需求潜力,优化居民消费结构,提升供给侧改革动力;协调城乡发展,增强城市反哺乡村能力,提升乡村自身发展动力,有利于培育和完善国内生产、分配、交换、消费统一大市场,实现城乡互联互通、互帮互助、协同发展,助力构建“双循环”良性互动发展新格局。

(五)城乡协调发展可以促进城乡人力资本投资,有助于实现人的全面发展

协调城乡发展,通过工业化的发展吸纳农业剩余劳动力,可以提高农村人口人力资本投资意愿,增强其提升收入的内生动力。农业劳动力的转移作为一项人力资本投资活动,在获取收益的同时,也要付出成本,当预期收益现值大于预期成本现值时,农村劳动力会选择从生产率低的农业部门跨越到生产率高的城市部门;进城的农民工为提升其职场竞争力、改变自身及其后代社会地位,将不断进行人力资本投资,提升其人力资本存量;同时外出农民工通过流动示范效应、资本回流效应,可以促进农村地区的人力资本积累。

协调城乡发展,通过不断涌入的农业劳动力,增加城市职场竞争力(主要是低技能职场),会使城市人口产生为提高自身素质而进行人力资本投资的需求。

城乡协调发展促进城乡人力资本投资,不仅可以提高城乡劳动力的科技文化素质、专业技能水平、创新创造能力,还可以提高城乡劳动力的道德水平、意志品格、生活态度,有助于实现人的全面发展。

(六)城乡协调发展可以实现城乡空间融合,能够促进本地区共同富裕的同时带动邻近地区共同富裕

城乡空间的融合是实现共同富裕的载体。城乡协调发展,充分发挥城乡空间资源的比较优势,将城市的工业化、现代化成分融入乡村发展之中,为乡村发展提供生产生活多元化服务,用乡村的丰富自然资源保障城市的可持续发展,为城市提供生产生活资料,促进城乡产业、生态、功能、空间融合,“城市绿色发展”与“乡村多元发展”耦合协调棘轮发展,有利于共同富裕的实现。根据地理学第一定律,“所有事物都与其他事物相关联,但较近的事物比较远的事物更关联”(Tobler,1970),[23]城乡协调发展,实现城市与乡村的空间融合,可以促进本地区共同富裕的同时带动邻近地区发展,换言之,城乡协调发展在促进本地共同富裕的同时,将对邻近地区的共同富裕产生正向外溢效应,这种外溢效应会随着地理距离的增加而衰减。

三、城乡协调发展与共同富裕指数的测度

(一)城乡协调发展指数测度

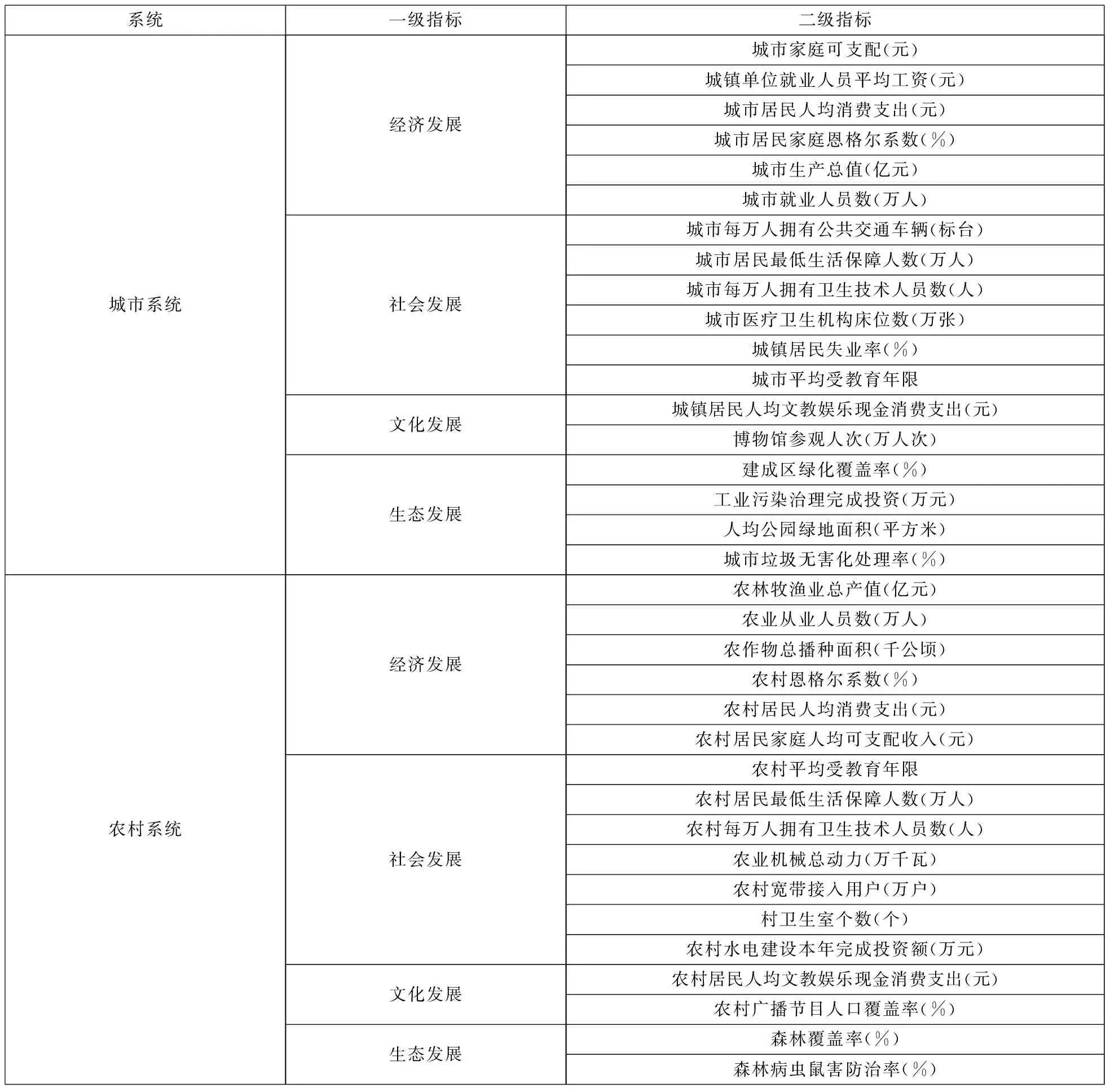

学术界关于城乡协调发展指数的测算已有一定的成果。王艳飞等(2016)基于投资、产业、收入及消费四个方面建立了衡量城乡协调发展水平的指标体系;[24]郭岚(2017)选用经济发展、基础设施、社会生活、公共服务及生态环境五个维度指标来构建城乡协调发展水平的指标体系,采用层次分析法分析了该指标变化趋势;[25]周佳宁等(2019)从经济、社会、人口、空间、生态环境五个维度出发构建了指标体系并利用主成分分析法测度了城乡协调发展指数。[26]本文结合现有理论,充分考虑城市、乡村发展的异质性,基于经济、社会、文化、生态等四个维度构建城乡协调发展的指标体系,并利用比较成熟的复合系统协调度模型测算城乡协调发展指数,具体指标选择见表1。

表1 城乡协调发展综合评价体系

城乡协调度模型模为:

T=αu(x)+βr(y)

(1)

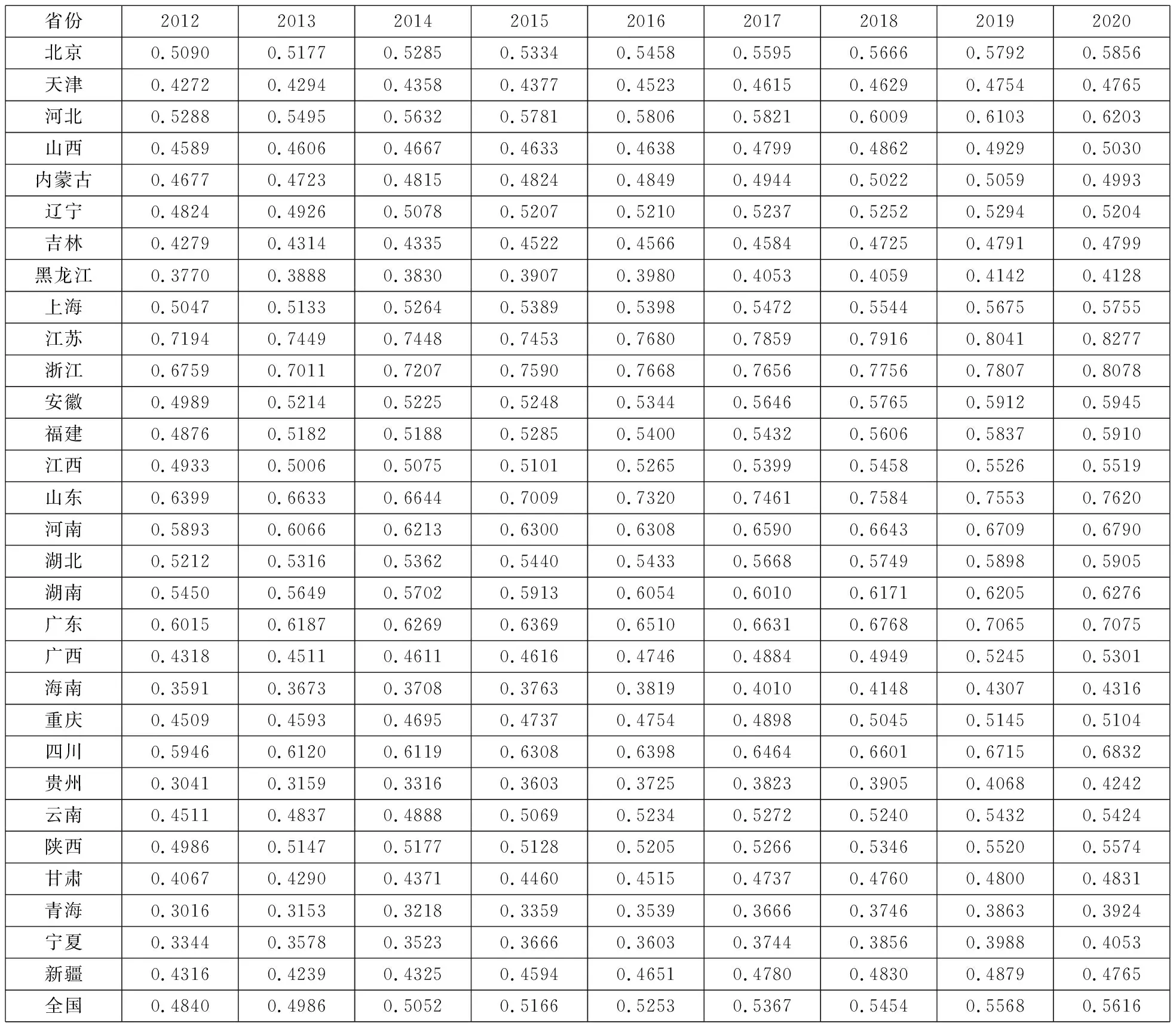

其中D为城乡协调度,其值越高越好。C为协调系数,C∈[0,1],k为调节系数(表示当城市、农村发展水平一定的条件下,为使城乡协调度达到最大,城市、农村进行组合协调的数量等级,本文取值为2);T为城乡协调发展综合评价系数,α、β为城市、农村发展综合指标权重,本文假定α=β=0.5(城市和农村同样重要),u(x)、r(y)分别为城市、农村综合发展评价指数。2012-2020年中国各省市城乡协调度如表2所示。

表2 2012-2020中国城乡协调度

2012年以来,总体来看(除内蒙古、辽宁、江西、重庆、云南、新疆 2020年协调水平有所下降外)全国各省市城乡协调水平呈不断上升趋势。

(二)共同富裕指数测度

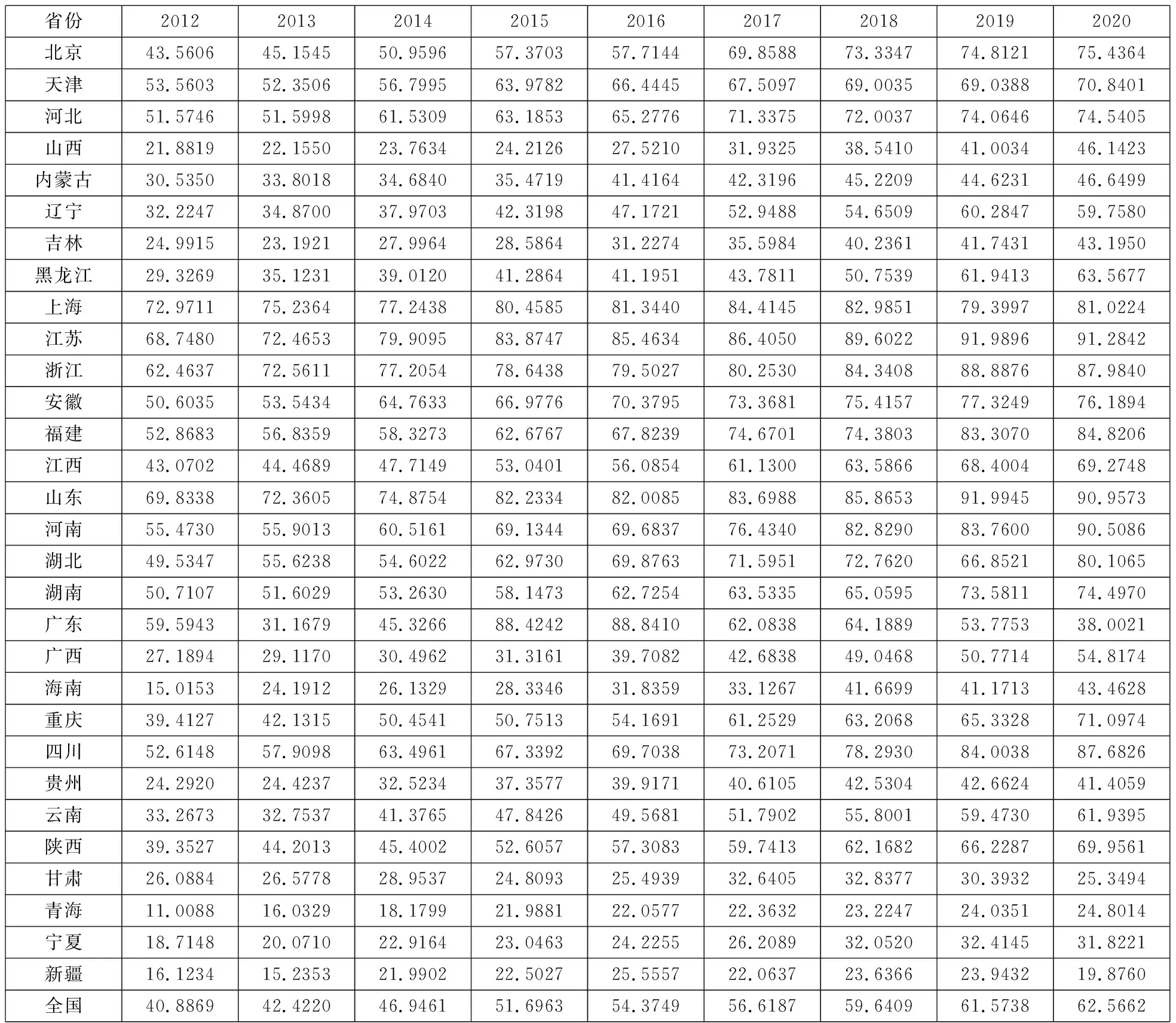

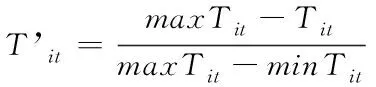

综合考虑应用广泛性及跨国可比性,本文参考(万海远等,2021)关于共同富裕的量化方法,从“总体富裕”和“共享富裕”两个维度出发,各维度分别只选一个公认最具代表性的指标表示,①采用区间化的方法对各指标进行标准化处理,②并取几何平均得到共同富裕指数,[11]具体量化函数如公式(2)所示。

(2)

其中cpit为共同富裕指数,H'gdp为标准化的总体富裕指数,H'gini为标准化的共享富裕指数,据此测得2012-2020年中国各省市共同富裕指数(见表3)。

表3 2012-2020中国各省市共同富裕指数

四、城乡协调发展推进共同富裕的实证检验

(一)空间相关性检验与模型选择

传统的计量模型忽略了各个地区之间的空间相关性,然而某地区的城乡协调发展在影响本地区共同富裕进程的同时,可能会对其周边地区产生影响,为更加全面地反映城乡协调发展对共同富裕影响及其空间溢出效应,本文拟采用空间计量模型进行分析。

在确定是否使用空间计量方法之前,应首先对研究对象进行空间相关性检验。本文采用全局Moran’s I指数(MORAN,1950)[27]和局部Moran’s I指数(ANSELIN,1995)[28]对空间相关性进行检验,结果见表4(全局Moran’s I指数)、图2(局部Moran’s I散点图)。

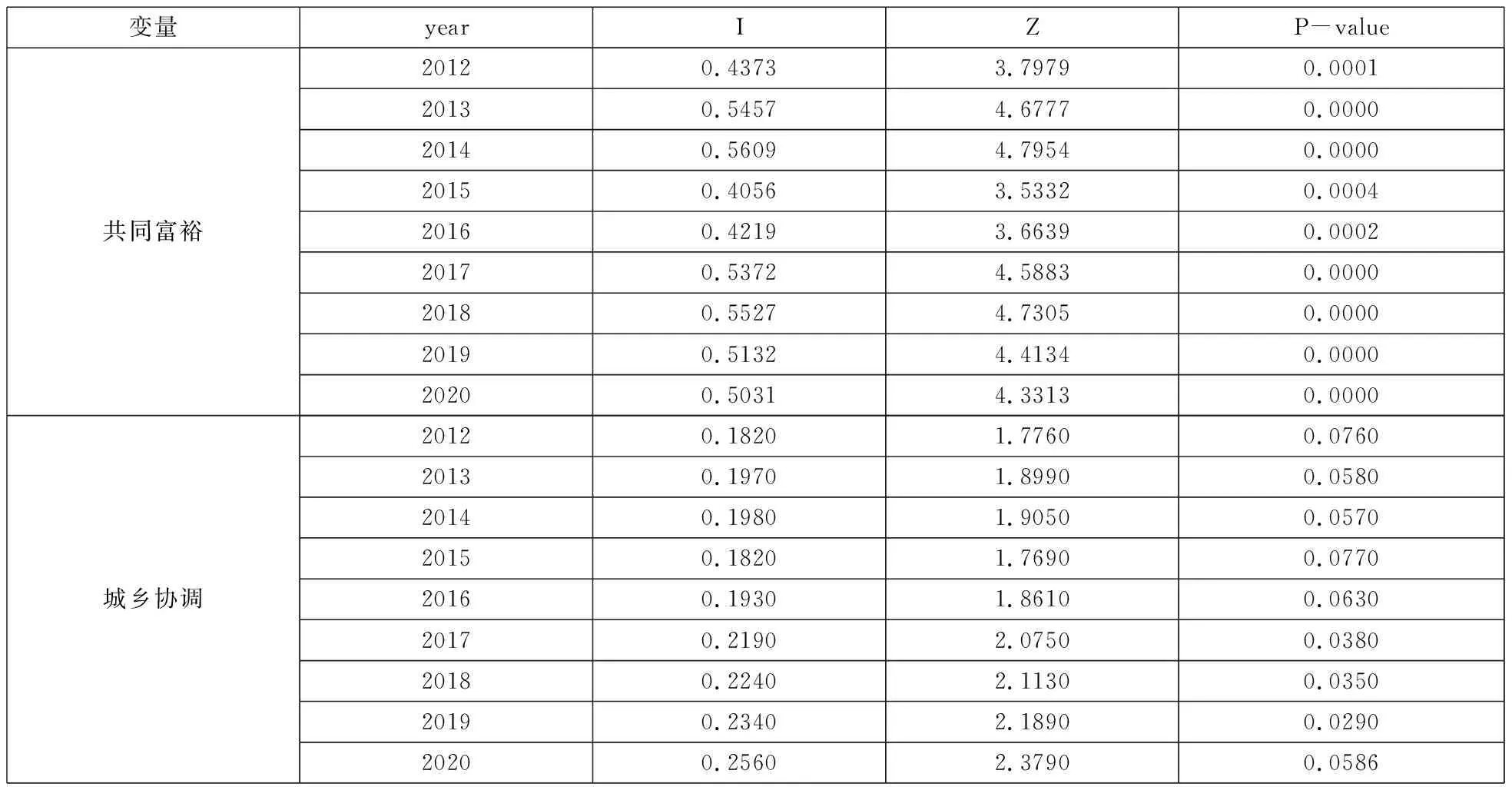

表4 2012-2020中国共同富裕、城乡协调全局Moran’s I

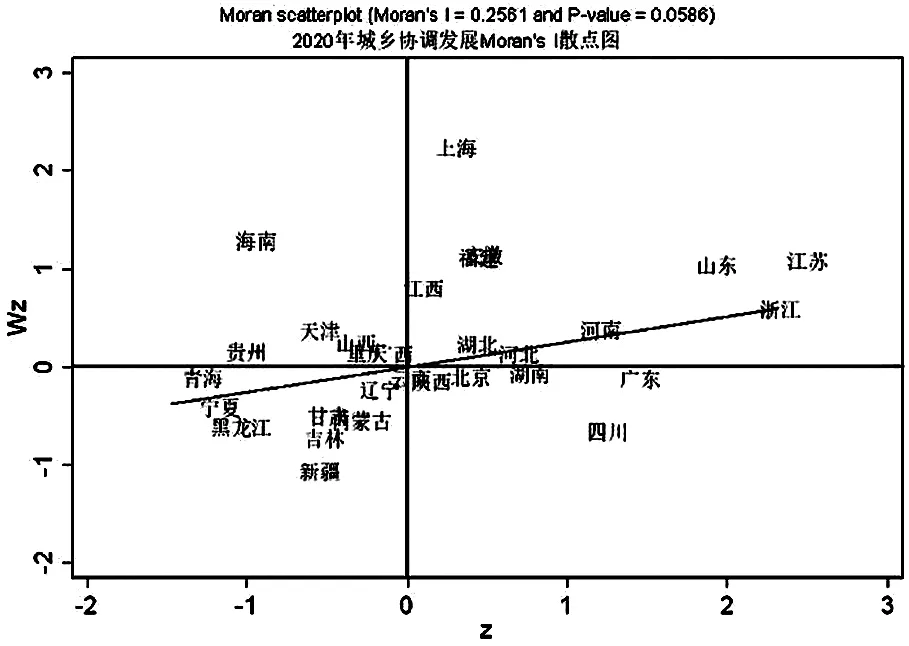

图2 经济地理空间权重下2020年中国各省市共同富裕、城乡协调发展Moran’s I散点图

从表4可见,全局Moran’s I指数表明共同富裕程度、城乡协调发展水平具有显著的空间正向相关性。考虑到各地区之间的关系不仅局限于空间相邻或地理相近,还将受区域社会文化环境、经济发展水平等其他因素的影响,因此本文参考(林光平等,2006)的研究同时考虑地区间经济与地理上的相关性,[29]使用经济地理空间权重矩阵来衡量这种空间关系。并基于经济地理权重绘制共同富裕、城乡协调发展的Moran散点图(见图2),可见中国大多省份这两项指数落在第一、三象限,具有高高聚集、低低聚集趋势,选用空间计量模型可以更全面、准确地反映城乡协调发展对共同富裕的影响。

学术界常使用的空间计量模型包括空间滞后模型(SLM)(也称空间自回归模型,SAR)、空间误差模型(SEM)、空间杜宾模型(SDM)三种,本文首先建立SLM、SEM和SDM三种模型,之后基于模型识别检验确定最合适的模型进行实证分析。模型设定为公式(3)-(5):

(3)

lncpit=α1urcit+αxit++μi+γt+Øit

(4)

(5)

其中,μi为空间固定效应,γt为时间固定效应,εit为随机扰动项,wij为经济地理空间权重矩阵,xit为控制变量,ρ、α1、α、θ1、θ为待估参数。

(二)变量选取与数据来源

本文选取的变量包括:

被解释变量:共同富裕(common prosperity,cp),使用第三部分测度的共同富裕指数衡量,回归时对其取对数进行平滑处理;

主要解释变量:城乡协调发展(urban and rural coordination,urc),使用第三部分测度的城乡协调度衡量;

控制变量:人力资本投资(human capital investment,hci),使用人均受教育水平来衡量(张车伟,2006);[30]财政支出(financial expenditure,fe),使用地方财政支出占地区生产总值比重来衡量(田伟,2019);[31]外贸依存度(trade dependence,td),使用进出口贸易总额与地区生产总值的比值测度;科技进步(technology progress,tp),使用科研经费占地区生产总值比重衡量;环境规制(environmental regulation,er),参考(李虹等,2018)通过综合指数法测算包含工业烟(粉)尘去除率、工业二氧化硫去除率、一般工业固体废物综合利用率、生活垃圾无害化处理率、污水处理厂集中处理率等5个指标的环境规制综合指数;[32]数字金融(digital finance,df),使用北京大学中国数字金融研究中心编制的数字普惠金融指数来衡量(郭峰等,2020);[33]外商直接投资(foreign direct investment,fdi),用外商投资额占地区生产总值比衡量;社会保障(social security,ss),使用城乡居民社会养老保险参保率衡量。

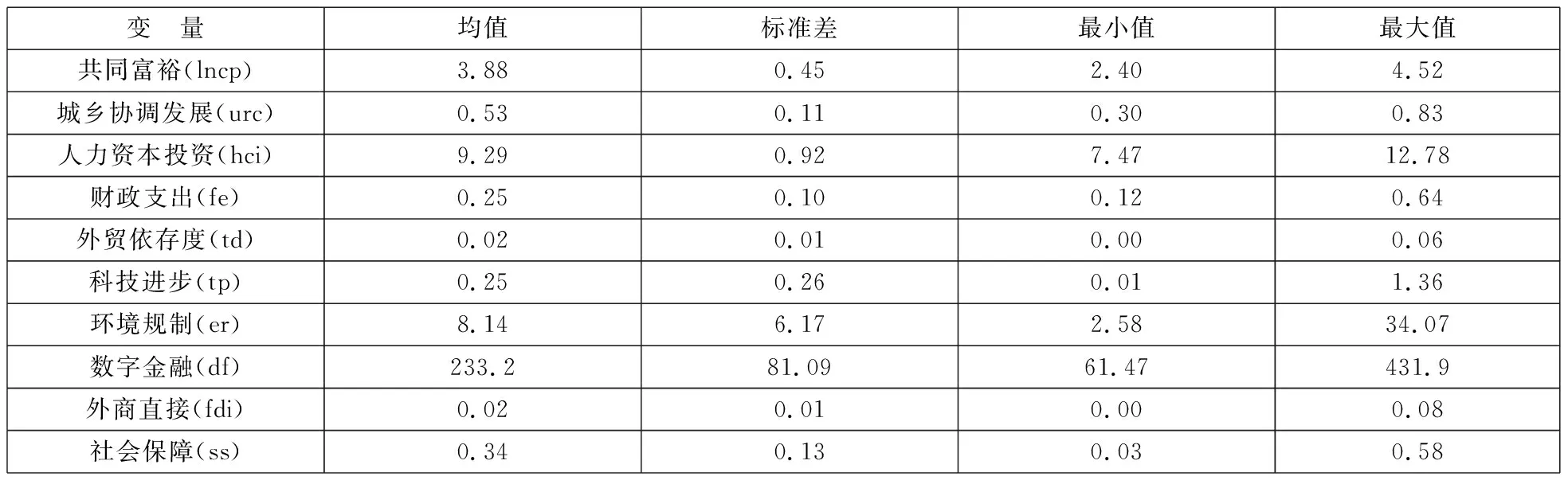

本文使用2012-2020年中国30个省份的平衡短面板数据进行研究(港、澳、台、西藏因数据缺失予以剔除)。相关数据来自第七次人口普查数据,《中国统计年鉴》《中国城市统计年鉴》《中国工业统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国农村统计年鉴》《中国教育统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国能源统计年鉴》《城乡建设统计年鉴》以及各省统计年鉴。各变量描述性统计如表5所示。

表5 各变量描述性统计(N=270)

(三)模型识别检验

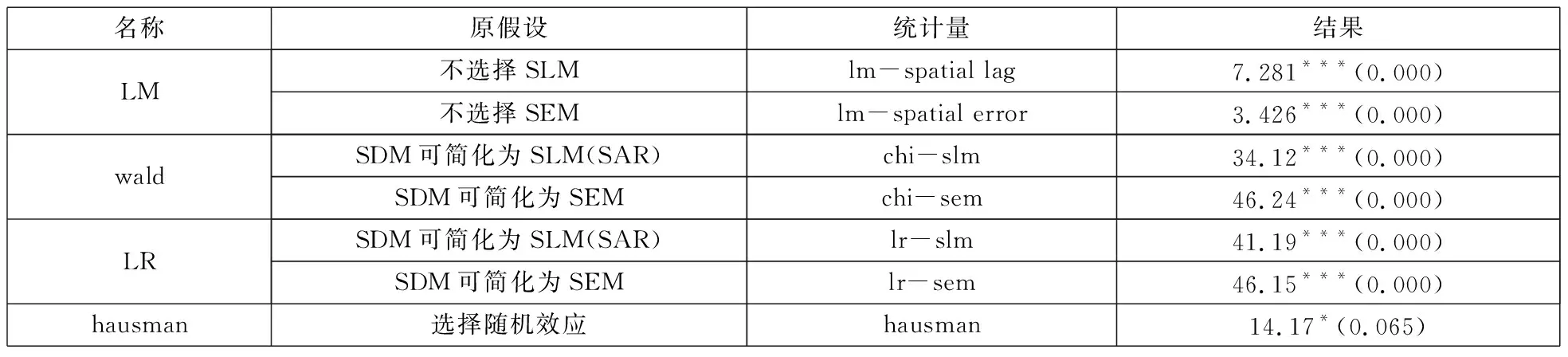

本文通过拉格朗日乘数检验(LM)、沃尔德检验(wald)、似然比检验(LR)来确定空间面板模型的具体形式,并使用豪斯曼检验(hausman)来进一步确定是固定效应还是随机效应,模型识别检验结果见表6。

表6 模型识别检验结果

LM检验结果显著为正表明,样本区域间的共同富裕存在显著的空间关联,采用空间计量模型是合理的;沃尔德检验(Wald)、似然比检验(LR)结果同时在1%显著性水平上拒绝了两个原假设,表明空间杜宾模型(SDM)更适合本文计量分析;豪斯曼(hausman)检验结果表明,固定效应在10%的显著性水平上优于随机效应。综上模型识别检验结果,本文将使用空间杜宾固定效应模型进行计量分析。

(四)实证结果

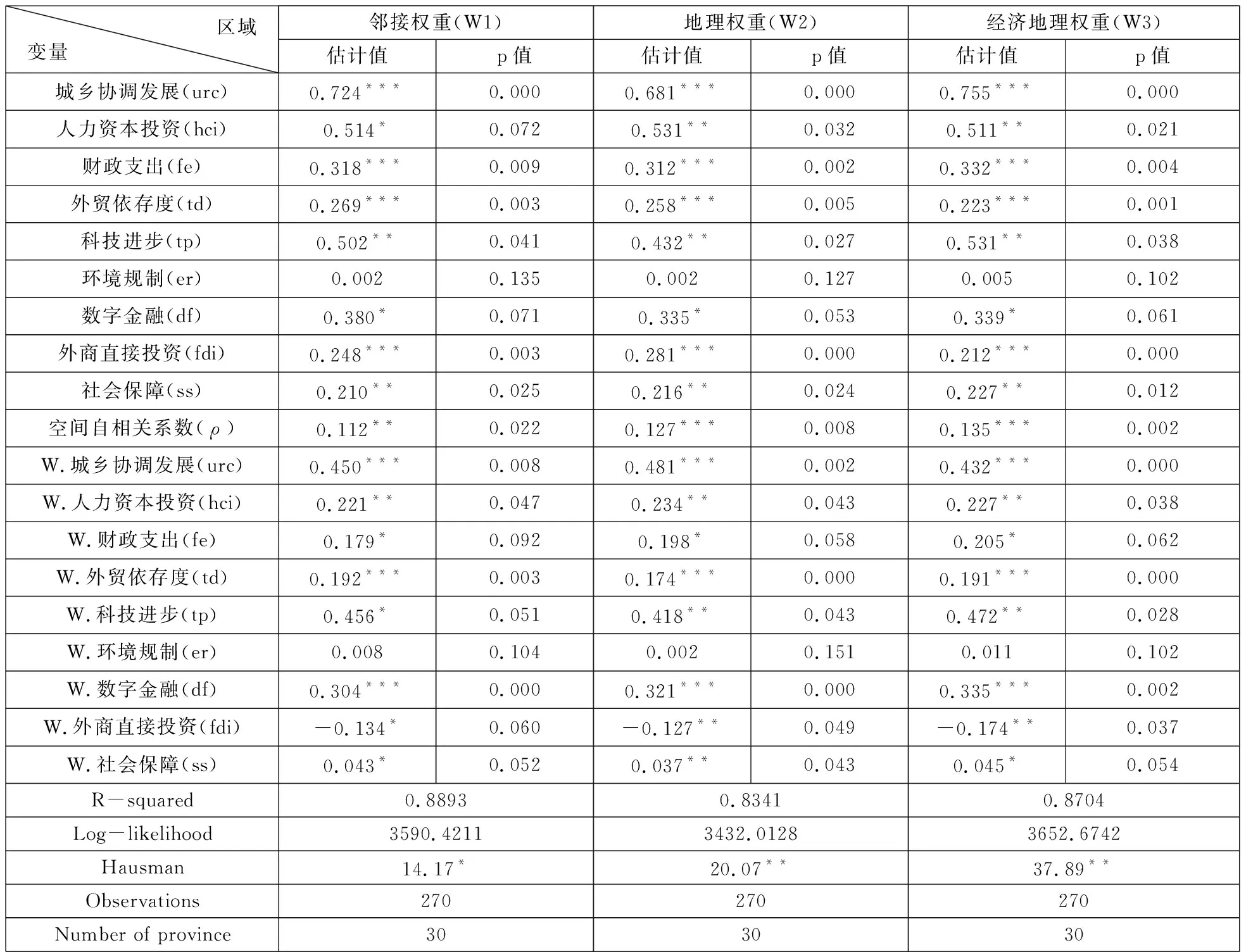

空间杜宾固定效应模型回归结果如表7所示。

表7 空间面板回归结果

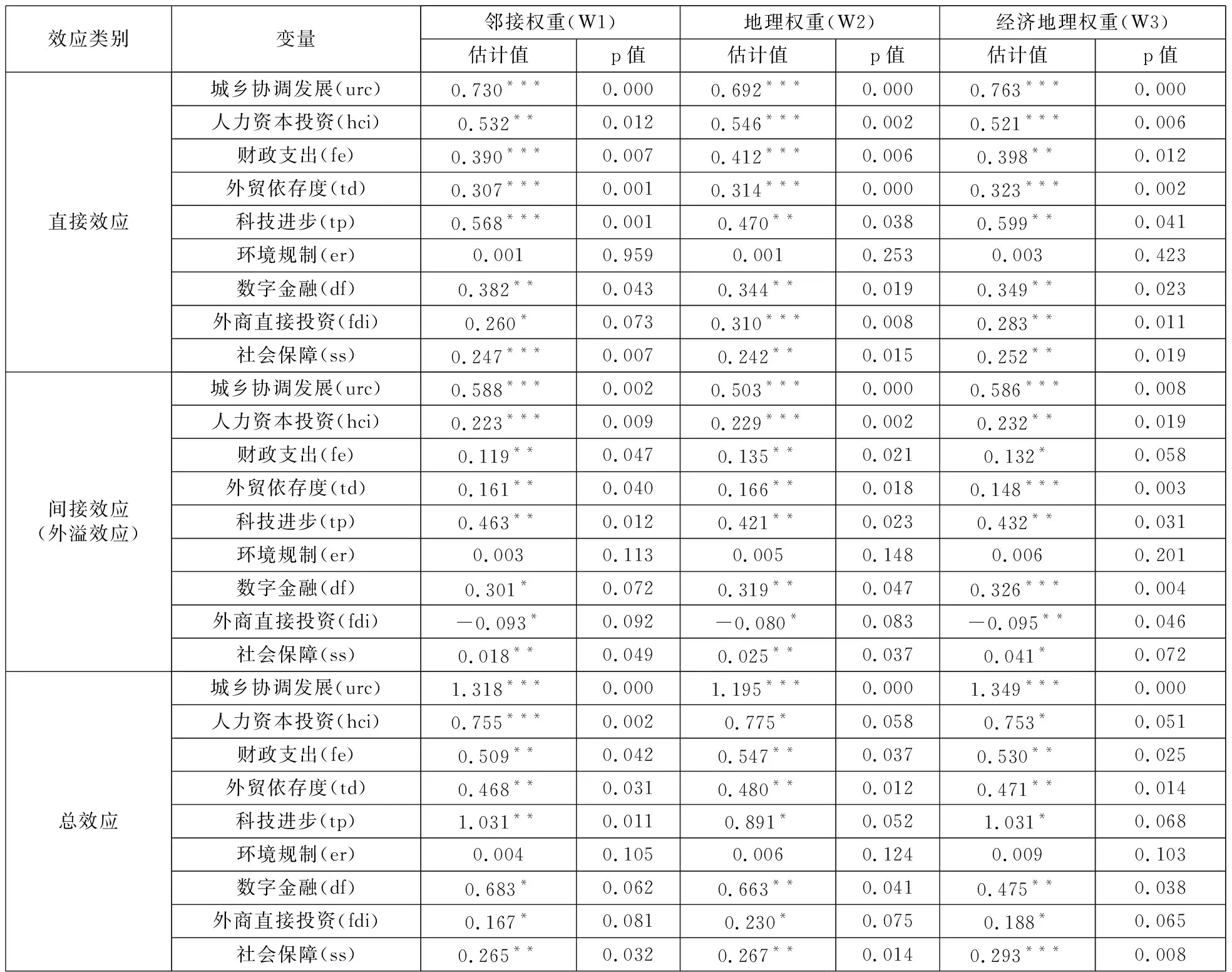

可见,空间自回归系数ρ在三种空间权重下均显著大于0,邻近省份的共同富裕与本省的共同富裕具有空间正向相关性,且核心解释变量与绝大多数控制变量的空间滞后性均显著。鉴于 SDM 模型中引入了空间内生与外生交互效应,需要计算出直接效应、间接效应(空间溢出效应)、总效应才能更准确表征各解释变量系数的经济意义(LESAGE,2009)。[34](P.513-514)对空间杜宾模型进行偏微分分解可得直接效应、间接效应(空间溢出效应)以及总效应(见表8)。

表8 直接效应、间接效应 (空间溢出效应)、总效应

由表8可见,经济地理权重下:

城乡协调发展(urc)对共同富裕的直接效应、外溢效应、总效应均显著,影响系数分别为0.763、0.586、1.349,表明本地区城乡协调程度每上升1%,能够促进本地区共同富裕水平上升0.00763%(包括反馈效应),同时可以通过空间外溢效应促进邻近地区共同富裕水平上升0.00586%,外溢效应占总效应的43.44%,外溢效应明显。城乡协调发展,可以缩小城乡区域发展差距和居民生活水平差距,实现基本公共服务均等化,推进本地区共同富裕的同时,对与该地区具有经济地理关联的邻近地区产生正向的空间外溢效应。

人力资本投资(hci)对共同富裕的直接效应、外溢效应、总效应均显著,影响系数分别为0.521、0.232、0.753,说明本地区人力资本投资每上升1%,能够促进本地共同富裕水平上升0.00521%,同时将通过空间外溢效应促进邻近地区共同富裕水平上升0.00232%,外溢效应占总效应的30.81%,个体间的人力资本水平差异形成了不同的致富能力,是产生收入差距的主要原因,人力资本水平的提升可以增强致富本领,有利于实现共同富裕,同时人力资本投资具有外溢性,决定了其对邻近地区的共同富裕产生正向的外溢效应,符合理论逻辑。

财政支出(fe)对共同富裕的直接效应、间接效应、总效应均显著,其中直接效应系数分别为0.398,外溢系数为0.132,总效应系数为0.530,外溢效应占总效应的24.91%。财政支出通过向民生倾斜,不断满足社会需求、城乡基本服务均等化需求,有利于提升民生福祉,当财政支出每上升1%时,将促进本地共同富裕上升0.00398%,同时对邻近地区的共同富裕产生的外溢效应为0.00132%。

外贸依存度(td)对共同富裕的直接效应、间接效应、总效应均显著,其中直接效应系数为0.323,外溢系数为0.148,总效应系数为0.471,外溢效应占总效应的31.42%。随着国际竞争的加剧、经济全球化的加深,中国日益走向世界舞台的中央,对外开放程度对于构建新发展格局,实现“双循环”良性互动发展具有重要作用。

科技进步(tp)对共同富裕的直接效应、间接效应、总效应均显著,其中直接效应系数为0.599,外溢系数为0.432,总效应系数为1.031,外溢效应占总效应的41.90%。仅考虑资本、劳动、技术(哈罗德中性:技术与劳动力相结合)的索罗模型中,人均GNP的增长率稳态时只取决于技术进步率,可见科技的进步能够激发经济发展内生动力,对于实现总体共同富裕具有极其重要的意义。绿色技术进步水平的提高能够降低能源的消耗,提高低碳生产率,同时科技进步可以通过外溢作用扩散到邻近地区,从而带动邻近地区共同富裕水平的提高。

环境规制(er)对共同富裕影响的直接效应、间接效应、总效应均不显著。可能的原因是,一方面各区域地方政府对环境规制政策的制定和实施存在“模仿”行为,引发了对环境规制政策的博弈,进而会产生“搭便车”行为,环境规制会通过“挤出”效应来减少邻近省区环保投入,对环境产生负向影响;另一方面,可以通过“示范”效应带动邻近省区的环保投入,提升邻近省份的环境质量。两种相反方向的影响相抵消,导致对共同富裕的影响缺乏显著性。

数字金融(df)对共同富裕的直接效应、间接效应、总效应均显著,其中直接效应系数为0.349,外溢系数为0.326,总效应系数为0.675,外溢效应占总效应的48.30%。数字金融依托信息化处理手段,具有数据精准匹配性,可以拓宽城乡企业融资渠道,减少寻租成本,优化资源配置结构,提升市场主体活力,助力共同富裕。

外商直接投资(fdi)对共同富裕的直接效应、间接效应、总效应均显著,其中直接效应系数为0.283,外溢系数为-0.095,总效应系数为0.188。外商直接投资可以带动本地区技术创新,有利于扩大本地区生产和经济规模,实现总体富裕,但发达国家为逃避环境治理成本通常将高耗能、高污染企业转移到其他国家,由此来看更多产出意味着更多的能源消耗和污染排放,会增加本地区的环境治理成本,对于本地区来讲,两方面的综合效应是很可能为正的,但对于邻近地区外商直接投资对本地区的影响更多的应该是环境治理成本的上升,溢出效应为负。

社会保障(ss)对共同富裕的直接效应、间接效应、总效应均显著,其中直接效应系数为0.252,外溢系数为0.041,总效应系数为0.293,外溢效应占总效应的13.99%。社会保障网络的不断扩大可以增强社会福利,预防贫困,减少贫困,缩小收入差距,有利于实现全体人民共同富裕。

(五)稳健性检验

为确保本文研究结果的可靠性,本文采用替换空间权重矩阵(邻接矩阵、地理矩阵)的方式进行了稳健性检验,回归结果见表7、表8。可见各变量系数值方向、显著性无明显变化,表明本文实证结果具有稳健性。

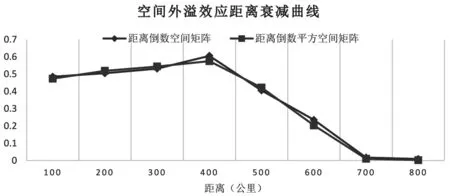

(六)空间外溢效应的距离衰减

2012-2020年城乡协调发展对共同富裕的影响具有显著的空间溢出效应,但空间外溢的作用范围是有限的(Sun et al.,2015),[35]即外溢效应很可能随着地理距离的增加而呈衰减特征。

为探究城乡协调发展对共同富裕影响的空间溢出效应与区域间地理距离的关系,以空间杜宾固定效应模型为基础,参考(覃成林等,2017)空间距离权重矩阵构建方法(设置距离倒数、距离倒数的平方),[14]进一步采用设定距离阈值的方式进行分析。考虑到我国省际距离最近约为100公里,故初始阈值设置为100公里,此后每100公里回归一次,记录回归结果的外溢系数与显著性(见表9),绘制成空间外溢效应距离衰减曲线(见图3)。

表9 各阈值下城乡协调发展对共同富裕影响的外溢系数与显著性

图3 城乡协调发展对共同富裕影响的空间溢出效应距离衰减曲线

从表9、图3可见,两种空间矩阵下,城乡协调发展对共同富裕影响的空间溢出效应均随距离增加呈先上升后下降的特征。以400公里为转折点,当区间距离位于400公里以内时,空间溢出效应随着距离的增加而增加,当超过400公里以后,溢出效应呈骤减趋势,当距离超过500公里以后溢出效应变得不显著了。空间溢出效应曲线随距离变化呈现出的这种衰减轨迹表明,某地区的城乡协调发展虽然可以通过空间溢出效应促进其他地区共同富裕的进程,但这种促进作用是存在地理界限的。换言之,在500公里以内空间范围内,城乡协调发展可以有效带动其他地区向共同富裕迈进,但超出该界线,虽然空间溢出效应仍存在,但不显著。

五、结论与对策

实现共同富裕是一个长期的、综合性的复杂工程。站在全面建设社会主义现代化国家新征程的历史起点,城乡发展依然呈现非均衡状态,且日趋表现出空间相关性,为适应我国社会主要矛盾的变化,在高质量发展中促进共同富裕,从城乡协调发展角度出发探索推进共同富裕之路意义深远。

本文在构建城乡协调发展助力共同富裕理论机制的基础上,采用空间杜宾固定效应模型,分析了城乡协调发展对共同富裕的影响,主要结论为:(1)城乡协调发展与共同富裕均具有显著的正向空间相关性,故在对其进行研究时,考虑空间因素将更具合理性;(2)城乡协调发展对共同富裕影响的直接效应、空间外溢效应均显著为正,本地区的城乡协调发展程度每上升1%,将使本地区共同富裕上升0.00763%,同时将通过外溢效应对邻近区共同富裕产生0.00586%的正向影响,最终使所有地区共同富裕平均上升0.01349%;(3)城乡协调发展的外溢效应具有空间衰减特征,当区间距离超出500公里界线时,虽然空间外溢效应仍存在,但影响系数很小且不具显著性。

基于以上结论,提出协调城乡发展,推进共同富裕的对策建议。

(一)坚持生态优先,激发中国最大的发展潜力,补齐“三农”短板

以坚持绿色低碳发展为前提,提高中小城市、小城镇的产业支撑和大城市的综合承载能力,为农民工提供稳定的就业岗位和生活空间;建立符合农民工特点的职业培训体系,提高其从业竞争力;以扩大社保覆盖面和完善社保转移接续机制为重点,把农民工群体纳入城镇民生保障体系;完善“人钱挂钩”和“人地挂钩”的制度安排,健全农民工市民化的激励机制;构建城乡基本公共服务均等化财力保障机制、健全农业农村基础设施投资筹资机制,以及促进城乡民生保障制度并轨等途径,完善公共资源均衡配置机制,促进城乡基本公共服务均等化。

(二)促进城乡要素的平等交换与优化配置

突破传统的农村向城市单向流动模式。充分发挥政府(有形之手)与市场(无形之手)的作用,盘活存量土地、低效用地,深入推进建设用地改革,强化土地制度改革的关联效应,以完善城乡土地使用权市场为核心,统筹承包地“三权分置”、土地转用制度和宅基地制度改革;以正确处理政府与市场关系为前提,统筹解决土地制度改革中的多重利益矛盾;推进土地、金融、户籍、财税制度改革联动,促进城乡物质资本与人力资本双向流动与优化配置。

(三)加强城乡空间布局的整体规划,充分发挥城乡协调发展外溢效应

打造多级城乡协调发展示范区域,形成大中小城市、小城镇以及农村协调发展的空间网络体系,通过“示范效应”带动周边地区共同富裕进程。一是要促进省际间的交流合作,利用农业发达地区带动落后地区发展,实现省际间“加和”博弈,互利共赢。二是要以城乡协调示范区为区域互动核心,促进其影响力、辐射力持续向周边扩散,各示范区辐射范围空间网络接壤,形成“满天星”式空间外溢效应,推进全国范围共同富裕进程。

注释:

①其中总体富裕(Hgdp)使用人均地区生产总值衡量(通过取自然对数进行平滑处理)、共享富裕(Hgini)使用基尼系数(田卫民,2012)衡量。

②标准化公式如下:

本文所选指标中总体富裕指数(人均地区生产总值对数)为正向指数即越大越好、共享富裕指数(基尼系数)为负向指数即越小越好。

①联合国2030年可持续发展议程:https://sdgs.un.org/2030agenda。

②习近平:在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话建党100周年讲话:https://www.12371.cn/2021/07/01/ARTI1625122624003841.shtml。

③世界银行数据:https://api.worldbank.org/v2/zh/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?downloadformat=excel。

④国家统计局数据。

⑤国家统计局数据:https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01。

⑥《乡村振兴战略规划实施报告(2020年)》出版发布乡村振兴战略规划实施取得阶段性进展:http://www.gov.cn/xinwen/2021-07/06/content_5622732.htm。

⑦预期收益主要包括:收入性收益(工资性报酬、员工福利、非劳动收入如转移支付等)、技能性收益(通过干中学等方式增加的人力资本存量)、社会性收益(能够享受城市社会公共资源)等。预期成本主要包括:人力资本投资成本(为达到流入地劳动力市场的门槛要求所进行的培训等费用)、机会成本(务农所产生的最高费用)、搜寻成本、生活成本(住房、子女教育等)。

⑧城市、农村综合发展评价指数采用面板数据熵值法测度,其中:城市综合发展评价各一级指标权重为:经济(0.4042)、社会(0.2676)、文化(0.1645)、生态(0.1637);农村综合发展评价各一级指标权重为:经济(0.3798)、社会(0.4516)、文化(0.0915)、生态(0.0771)。

⑨由于篇幅限制,文中仅绘制2020年被解释变量与核心解释变量的Moran散点图。

⑩反馈效应指的是某个地区的解释变量 (如:城乡协调发展) 会对其“邻近”地区的被解释变量 (如:共同富裕)产生影响,反过来又会影响该地区的被解释变量。反馈效应的存在也是直接效应系数与表7中核心解释变量系数不同的原因。