数字赋能乡村空间治理

——基于空间生产理论的解释

陈桂生,吴合庆

(天津师范大学 政治与行政学院,天津 300387)

一、问题提出与文献述评

(一)问题提出

农为邦本,本固邦宁。全面建设社会主义现代化国家,最艰巨最繁重的任务依然在农村。随着“数字中国”战略的渐次铺开,以乡村空间为载体的数字乡村建设行动的系统推进,数字技术的拓展应用不仅为乡村社会转型持续供给动能,也不断强化乡村空间数字化治理趋势。2018年,《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》擘画了城乡国土空间统筹开发、乡村生产生活空间深度优化、乡村社会共同体空间拓展的蓝图。在2019年《数字乡村发展战略纲要》对乡村数字化治理行动的任务与方向作规定的基础上,2021年《数字乡村建设指南1.0》对数字乡村建设的行动架构作出了安排。《2022年数字乡村发展工作要点》则从操作层面将数字技术注入乡村社会空间,以再造其治理价值。2023年,《数字中国建设整体布局规划》强调深入实施数字乡村发展行动,以数字化赋能乡村产业发展、乡村治理和乡村建设……由此一来,数字技术嵌入乡村并重构乡村空间的制度创新路径愈发清晰。

截至2022年12月,我国农村地区互联网普及率为61.9%,农村网民规模达3.08亿,占网民整体的28.9%。(1)中国互联网络信息中心:《第51次中国互联网络发展状况统计报告》,(2023-03-02)[2023-03-12].https://www.cnnic.net.cn/n4/2023/0302/c199-10755.html.日益提升的乡村数字化水平契合数字技术嵌入乡村空间治理的客观要求。数字技术多层次、多场景的嵌入实践表明,乡村社会已被视为承载数字治理行动的空间“容器”。从空间生产维度看,乡村空间涵括实体性生产活动与抽象性社会关系生产活动,数字技术重塑乡村空间成为数字乡村建设行动提质增效的赋能方式;从数字应用维度看,“技术下乡”深刻影响乡村空间的发展形态,乡村数字化与乡村空间转型的耦合关系(2)杨忍,林元城:《论乡村数字化与乡村空间转型》,载《地理学报》2023年第2期。显示,数字赋能业已成为乡村空间治理的有效方式。结合“空间-数字”的两维看,乡村场域涵养丰富的“空间元素”,数字赋能治理价值再造成为盘活空间元素的“触发器”,进一步推进乡村社会空间治理的数字化转型。但是,数字赋能乡村空间治理并非“空间+技术”的机械加总,而需要深层次地描述并解释如下议题:数字赋能与乡村空间治理的关联性为何可能?数字技术解构与重构乡村空间治理结构因何阻滞?数字赋能乡村空间治理的实践进路何以实现?为此,从空间生产理论出发,以乡村场域的物质生产、社会治理与精神文明三个空间单元为切口,搭建一个以数字技术赋能乡村空间治理的分析框架,尝试从数字治理“空间转向”的视角拓展乡村治理现代化研究是必要的。

(二)文献述评

在物理层面,乡村空间是村民生产生活的地域范畴;治理维度上,乡村空间是治理政策落地执行的空间单元。梳理乡村空间治理主题文献发现,既有研究主要集中于乡村社会的空间动力机制、空间秩序建构、空间结构变迁三个维度。一是空间变革的动力机制。在内生机制上,乡村社会空间治理变革动力源自乡村社会的空间生产(3)赵纯:《旅游影响下乡村空间治理中的伦理重塑——基于空间生产理论视角》,载《云南师范大学学报(哲学社会科学版)》2019年第3期。及其活化出的乡村空间生产价值。在外部推力上,一方面,“村改居”等建设工程自上而下地变更并重塑了乡村社区空间结构;(4)崔宝琛,彭华民:《空间重构视角下“村改居”社区治理》,载《甘肃社会科学》2020年第3期。另一方面,社会资本驱动着乡村空间生产与治理的再造,(5)杨洁莹,张京祥,张逸群:《市场资本驱动下的乡村空间生产与治理重构——对婺源县Y村的实证观察》,载《人文地理》2020年第3期。乡村旅游产业使乡村社会文化空间发生变迁。(6)郭凌,王志章:《乡村旅游开发与文化空间生产——基于对三圣乡红砂村的个案研究》,载《社会科学家》2014年第4期。二是空间秩序的建构过程。基于不同情感关系所形成的乡村社会差序格局,使得乡村社会呈现以熟人社会为表征的空间秩序。(7)杜鹏:《熟人社会的空间秩序》,载《华南农业大学学报(社会科学版)》2020年第5期。在建构的涵义上,其任务在于探索符合实践需求的道德逻辑,(8)黄晓星,郑姝莉:《作为道德秩序的空间秩序——资本、信仰与村治交融的村落规划故事》,载《社会学研究》2015年第1期。以乡村组织、规则与精神(9)沈费伟:《乡村秩序重构:实现乡村振兴的策略选择》,载《学术交流》2020年第7期。重构乡村社会秩序。如,营造公共空间、(10)吴莹:《空间变革下的治理策略——“村改居”社区基层治理转型研究》,载《社会学研究》2017年第6期。优化数字空间的乡村治理运作(11)丁波:《数字治理:数字乡村下村庄治理新模式》,载《西北农林科技大学学报(社会科学版)》2022年第2期。以适应乡村空间新变化。某种意义上,其建构过程也是一个乡村社会的资本、信仰与村治互动融合过程。(12)董运生,张立瑶:《内生性与外生性:乡村社会秩序的疏离与重构》,载《学海》2018年第4期。三是空间结构的变迁。乡村社会空间结构嬗变不仅为乡村治理提供了参照变量,也与时俱进地映射着乡村实践。改革开放以来,基层政权组织架构的不断创新加快了乡村治理变迁,(13)陈军亚,肖静:《从“乡政村治”到“乡村治理”:政权建设视角下的农村基层政治变迁——对“乡政村治”框架的再认识》,载《理论月刊》2022年第6期。而空间治理逻辑体系建设则在乡村治理空间再造方面持续发力。(14)吕德文:《乡村治理空间再造及其有效性——基于W镇乡村治理实践的分析》,载《中国农村观察》2018年第5期。一方面,数字乡村建设语境下的村民自治空间转向、思维转向、方式转向的治理创新,(15)何阳,高小平:《迈向技术型自治:数字乡村中村民自治空间转向的社会建构》,载《内蒙古社会科学》2022年第6期。呈现出了“新乡村性”特征。(16)文军,吴越菲:《流失“村民”的村落:传统村落的转型及其乡村性反思——基于15个典型村落的经验研究》,载《社会学研究》2017年第4期。另一方面,从空间结构变迁方面,乡村空间治理的精准性、规范性与有序性实践为乡村治理提供了事实注脚。(17)邬家峰:《乡村治理共同体的网络化重构与乡村治理的数字化转型》,载《江苏社会科学》2022年第3期。

综上所述,学界关于乡村及其空间治理研究成果丰硕,但在结合数字技术赋能与乡村空间治理方面可能尚存如下缺憾:其一,现有文献多从自上而下的外部政策推动入手,而对乡村空间治理主体缺位、凝聚力涣散与集体行动分散等内生性问题关注不足;其二,从乡村振兴视角研究乡村空间治理多见于个案分析,而欠缺从社会空间的整体性视角讨论空间治理的全要素及其全过程,因而不同程度地忽略了乡村空间的可治理性及其社会价值;其三,乡村数字治理与空间治理的既有研究相对分散且关联性较弱。乡村数字治理研究较少直接将乡村空间视为研究单位,但治理实践脱域于数字嵌入的事实,要求空间数字化实践仍需合理吸纳数字赋能的“入场”。由此,本研究聚焦乡村空间场域,从物质生产、社会治理与精神文明的数字化转型层面考察数字技术赋能乡村空间的应用场景,以提升数字治理效能与空间再造价值。

二、数字乡村空间治理:一个解释性框架

“空间里弥漫着社会关系,它不仅被社会关系支持,也生产社会关系和被社会关系所生产。”(18)包亚明:《现代性与空间的生产》,上海:上海教育出版社,2003年版,第48页。数字时代下的乡村空间应视为乡村社会关系的产物,其中,数字技术助推着乡村生产力与生产关系的升级,乡村社会转型的数字化生产特征也愈发明显。从空间生产理论看,承载乡村社会生产力与生产关系的乡村空间兼具物质与社会的双重属性。正是因其可建构性、可嵌入性与可执行性特征,数字技术方得以全方位、多领域、全过程地嵌入乡村治理空间,“数字赋能”治理的转向也由此打开了“空间生产”的价值引擎。某种意义上,引入空间生产理论来讨论数字赋能乡村空间治理存在适恰性,能准确解读数字乡村治理的逻辑结构及其运行机理。

(一)数字乡村空间治理:空间生产理论的引入与应用

戴维·哈维(David Harvey)认为“空间”是由地域、形状、体积、方向等条件元素构成,空间成为现实事物的一种客观属性。(19)[美]戴维·哈维:《后现代的状况》,阎嘉译,北京:商务印书馆,2003年版,第253页。爱德华·苏贾(Edward W.Soja)则认为空间是社会生产出来的空间,它既是实体的物理空间,也是个体联结社会的关系。(20)[英]德雷克·格利高里,约翰·厄里:《社会关系与空间结构》,谢礼圣,吕增奎,等译,北京:北京师范大学出版社,2011年版,第92页。“空间生产理论”的提出者亨利·列斐伏尔(Henri Lefebvre)超越传统的实体性物理空间定义,对空间进行了再阐释。他认为“空间”既是具体的,也是抽象的;无论是生产力,还是生产关系,都共构于某一特定空间内,并以其为载体。空间因其“容器”符号与社会承载功能而具有了生产性与工具性。(21)[法]亨利·列斐伏尔:《空间的生产》,刘怀玉,等译,孟锴校,北京:商务印书馆,2021年版,第41页。从生产性视角看,列斐伏尔的“三元空间辩证法”不仅进一步拓展了空间概念的外延,也厘清了空间的实践、空间的表征与表征的空间等要素的边界。扼要地说,空间的实践是实体性物质空间的集合体,是社会物质生产客观活动的事实呈现;空间的表征则是指向抽象性社会空间,也是社会关系调适与社会发展的空间载体;表征的空间是结合人类日常生活实践与居住环境,依据现实生活的体验感而形成的微观空间形态。由此,空间生产理论阐释了空间的实践性、政治性与生活性的特征,(22)胡静,谢鸿璟:《旅游驱动下乡村文化空间演变研究——基于空间生产理论》,载《湖北民族大学学报(哲学社会科学版)》2022年第2期。推进着社会整体空间发展内在机理的探索。

将空间生产理论应用于乡村空间价值的再造过程既符合乡村发展的现实要求,也体现了乡村治理现代化的理论创新。这是因为按照空间生产理论的逻辑,在生产实践、历史变迁与理论创新维度,乡村空间其实是数字乡村建设对现实载体的映射。在生产实践层面,乡村内各生产要素与生产关系同生共构于同一空间中,这一空间的物质生产性为乡村数字产业发展提供基础性条件,契合数字乡村建设行动目标。在历史变迁维度,从“理念下乡”“文字下乡”落地为“数字进乡”的乡村建设脉络清晰可见。数字治理赋予并提升了乡村空间的可读取性、可治理性与可建构性,放大了后者的空间价值。在理论创新方面,哈尔法克里(Halfacree)糅合空间生产三要素与乡村空间形态而建构了涵盖地方性实践、日常生活与社会形态的“乡村社会空间三重模型”。(23)Halfacree K:Trial by Space for A “Radical Rural”:Introducing Alternative Localities,Representations and Lives,Journal of Rural Studies, 23(2),2007.因此,从空间历史演进、嬗变与重构的视角反思列斐伏尔“空间生产三要素”,具象化地提出乡村空间生产三要素,进而建构数字赋能乡村治理的空间逻辑是自洽的。具言之,乡村空间实践是乡村空间中物理场域内的生产性过程,如乡村产业经济的物质性财富生产;乡村空间表征则是乡村社会治理的虚拟性组织空间的呈现,包含着如乡村治理权力、治理逻辑与治理路径等元素;乡村表征空间是乡村居民生活的实体形态,村民在居住空间内的信任交互与公共价值凸显生活主体的文明价值。由此可见,空间生产理论是一个自我检验的演化过程,理论与实践的螺旋式攀升使其历久弥新。立足于乡村振兴的新时代方位,以空间生产理论结合数字赋能讨论数字乡村空间治理的议题具有现实意义和理论价值。

(二)数字乡村空间治理的逻辑框架

遵循空间生产理论的治理三要素的耦合逻辑,乡村空间治理可视为一种统合乡村产业、社会治理与精神文明等内容于一体的共同体关系,即数字赋能乡村数字化发展拓宽乡村产业升级空间、优化乡村社会治理的行动框架和进一步创设精神文明的虚拟情境。如果说,设定数字赋能乡村治理的空间逻辑与空间治理框架成为解析数字乡村空间生产机理的必要条件。那么,从数字赋能乡村空间治理的核心要素出发,讨论数字激活乡村产业发展、数字再造乡村治理生态与数字孪生乡村生活场景的转型升级,应作为数字赋能乡村空间治理的题中之义。

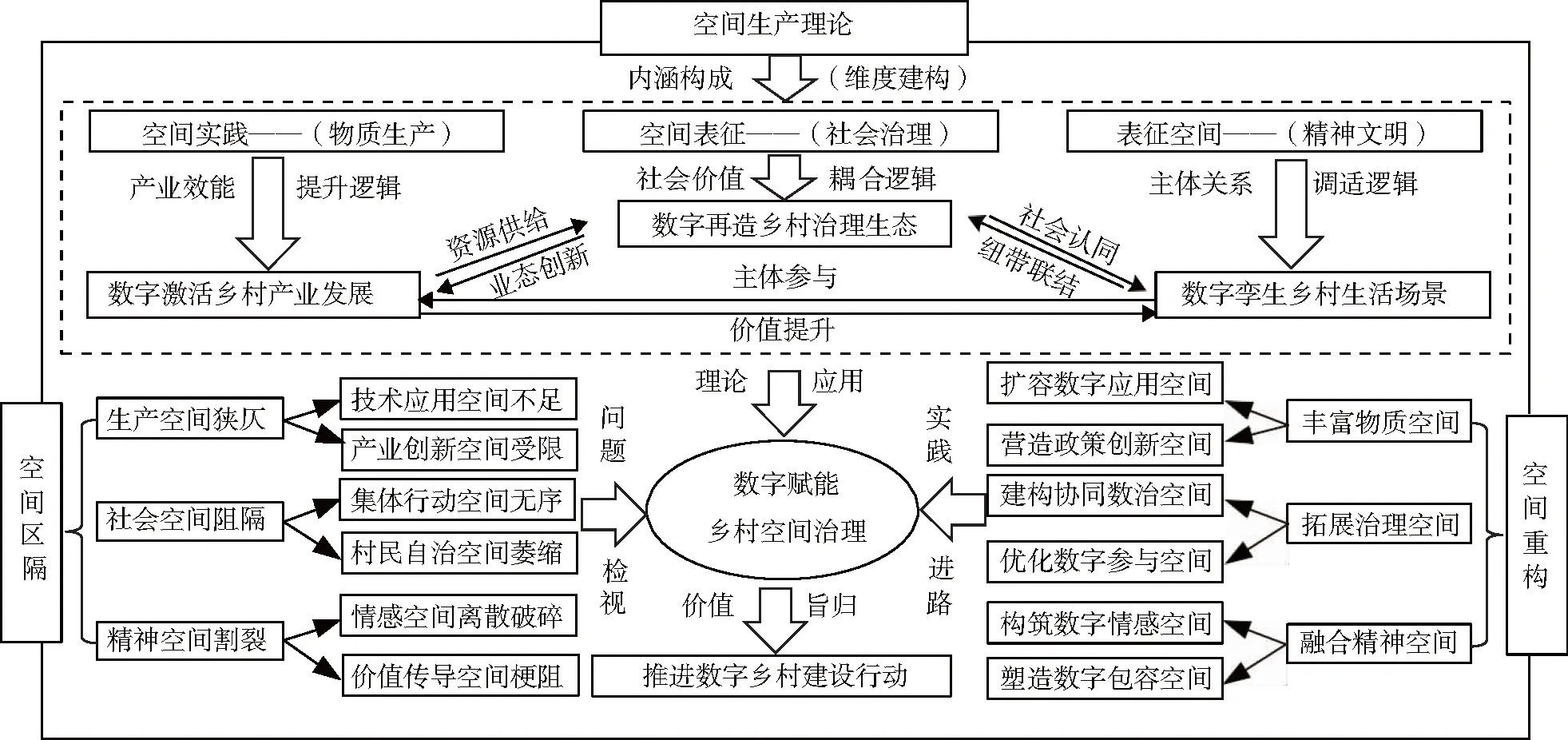

承前所述,数字赋能乡村社会治理框架源于数字乡村空间生产理论三要素,它可理论化地解构为“数字乡村空间的实践-数字乡村空间的表征-数字乡村表征的空间”的三维空间;在数字赋能乡村空间治理的运行逻辑上,乡村数字化的物质生产、社会治理以及精神文明契合于乡村空间三要素的价值属性,释放出乡村空间生产的治理价值,持续对接数字乡村建设的转型需求。换言之,在物质生产场域,乡村产业发展为数字化生活提供物质资源及其内在精神价值的提升;在社会治理场域,数字治理范式打破物理空间区隔并提升了村民认同,内引外联地挖潜产业创新所需的乡村数字化治理资源;在精神文明场域,乡村数字化生活场景应用在吸纳村民数字生产活动参与的同时,也以其纽带联结功能增强了乡村主体生活空间的互动水平(参见图1)。

图1 数字乡村空间治理逻辑与分析框架

从空间关联性上看,数字乡村行动视阈下的乡村物质生产、社会治理与精神文明构成乡村空间生产模式的有机部分,它与空间生产理论三要素之间相应地存在着如下三重逻辑。

1.物质生产与乡村空间实践的生产效能提升逻辑

数字技术融合乡村农业、工业及服务业发展,实现了数字业态创新与数字产业链延伸。这主要体现在一是通过数字技术实现传统产业结构的迭代升级,再造产业生产流程,衍生新产业、新业态、新模式,释放出数字技术促进乡村产业空间的“乘数效应”(24)叶云,汪发元,裴潇:《信息技术产业与农村一二三产业融合:动力、演进与水平》,载《农业经济与管理》2018年第5期。,从而在效益增收中累积物质财富;二是乡村数字产业转型过程中的效能反馈为乡村产业的空间布局与产业链延伸规范了价值性引导。这既能畅通数字产业链延伸的“堵点”、接续产业链衔接的“断点”、破除产业链可持续的“难点”,又能参照市场需求乘势而为发展乡村特色品牌产业,因势利导地规避因市场信息不对称或信息闭塞导致的乡村产业风险。

2.社会治理与乡村空间表征的社会价值耦合逻辑

乡村数字治理不仅需要依托数字技术作为治理工具,还需要以治理主体与治理资源为支撑要件。进言之,一是搭建线上参与的虚拟空间,邀请村民治理主体“入场”。正如曼纽尔·卡斯特(Manuel Castells)所言,网络空间中的群体是基于社会认同而集结,(25)[美]曼纽尔·卡斯特:《认同的力量》,曹荣湘译,北京:社会科学文献出版社,2006年版,第416页。因而以数字技术聚合乡村治理主体与治理客体“共同在场”的空间治理形态,在弥合物理空间区隔的同时也增进了社会认同。二是数字治理挖潜价值性资源,为数字新业态创设条件。乡村空间的数字治理在高效配置乡村数字资源的基础上,进一步激活数字要素跨界流动,拓宽数字技术在数字种养、数字文旅、数字手工等产业领域的应用,提升乡村产业融合发展中的数字产业价值。

3.精神文明与乡村表征空间的主体关系调适逻辑

乡村数字生活同乡村表征空间的内在联系主要以村民为联结点,并呈现为情感交互与文化交流的数字化行为逻辑。它体现为:一是主体身份的再认知,突破了实体空间阻隔。数字技术推动“熟人社会”转向“半熟人社会”的乡村社会结构变迁进程,(26)贺雪峰:《论半熟人社会——理解村委会选举的一个视角》,载《政治学研究》2000年第3期。串联起传统乡村“原子化”个体。由此,“乡民”以共同参与数字生产活动的共同体意识而聚合,其数字权益也得以由共同体所体认。二是集体行动的协同统一,营建乡村和美生活空间。数字嵌入乡村日常生活加速了村民“生活主体”与“治理主体”的身份互构,它为集体行动搭建了新的表征空间。乡村数字生活网络空间“粘合”起自治主体的统一行动,催化了村民情感发酵,为营造宜居宜业的和美生活空间创设实践条件。

三、空间区隔:乡村空间数字治理的困境

“区隔”这一概念由皮埃尔·布尔迪厄(Pierre Bourdieu)自社会学话语体系而提出,戴维·斯沃茨(David Swartz)将“区隔”定义为应包含“歧视、分隔、差异”(27)[美]戴维·斯沃茨:《文化与权力——布尔迪厄的社会学》,陶东风译,上海:上海译文出版社,2012年版,第176~217页。的一种社会状态。后续研究将此概念迁移并应用于社会空间与地理学等诸多领域。本文在此引入“空间区隔”用以描述乡村空间内所衍生的在场与缺场、嵌入与脱嵌等多元化的差异性空间特征。(28)吴宗友,朱镕君:《数字乡村建设行动中的空间张力与空间整合》,载《社会发展研究》2021年第4期。从数字赋能乡村空间过程看,其空间区隔主要体现为物质生产空间狭仄、社会治理空间阻隔与精神文明空间割裂,且不同程度地阻滞了乡村场域数字要素的自由流动与有序共享。

(一)物质生产空间狭仄:乡村产业的数字动能乏力

数字乡村建设实践表明,技术应用空间与产业创新空间受限成为阻碍乡村产业空间拓展的主要因素。一方面,数字化基础设施滞后以及数字化产业羸弱,使得数字技术难以真正“下沉”到物质生产空间。另一方面,数字资源的低效利用也抑制了乡村产业创新空间的资源供给及其动能释放。

1.乡村产业数字化应用空间有待拓宽

随着“数字下乡”“数商兴农”等工程的持续推进,乡村产业驶入数字化快车道,但数字应用程度不高仍限制着乡村三次产业现代化水平。首先,农业生产与数字技术的融合差强人意。受地缘空间、经济发展水平与人力资本等限制,欠发达地区依然以种养殖业为主产业的现实表明,数字技术赋能依然不足,数字化、科技化等农业现代化水平较低,农业生产的规模效应、集约效应尚未释放。其次,乡村轻工业产业空间集聚不足且数字化应用乏力。从空间布局看,数字设备与数字人才相对匮乏阻滞乡村产业智能化转型进程,这使得以农产品加工和农业特色手工业为主的乡村产业,分散性地呈现以家庭为单位而难以形成规模集聚的产业集群空间。最后,乡村数字化服务业的多样性不足,数字化服务的创新空间较大。虽然乡村电商与乡村旅游大幅推进着乡村服务业发展,但应用数字技术结合村域资源开辟更多领域的乡村服务业还有很大空间。诸如,在数字医疗、数字养老、数字教育、数字物流等产业空间亟待以数字“创新增能”加快乡村产业转型。

2.乡村产业数字化创新空间不足

在政府政策与社会资本的双重推力下,“数字下沉”“科技进乡”行动助益乡村产业的迭代升级,但仍存在产业模式的生搬硬套与地方资源的“非数字化”配置等不利因素,导致产业数字化创新空间拓展失灵。其一,数字产业“嫁接式”模仿引致“水土不服”现象较为突出。部分乡村产业“数字项目”盲目参照数字产业试点“大干快上”,以资本掌舵项目化运作,不同程度地存在资本侵蚀“空间正义”的可能。(29)David Harvey:The Sociological and Geographical Imaginations,International Journal of Politics,Culture,and Society,18(3),2005.显然,这种模仿有余而调适阙如的“经验学习”成为乡村数字产业空间资源利用模式及其产业同质化的根源。进言之,这在数字产业结构布局与产业链拉伸上脱离村域空间的生产可能性边界,使产业创新脱离地方资源的实际而削减了产业创新的内在动力。其二,村域空间内部优势资源的识别、挖掘、运用等过程性环节与产业数字化创新相脱嵌。囿于乡村产业粗放式经营的“路径依赖”,数字要素的价值性在资源识别流程难以凸显。如,在数字资源挖掘与运用环节,形塑数字产业“特色优势”与“品牌产品”过程缺乏数字技术的有效整合,数字资源的低效配置与闲置浪费现象也由此生成。

(二)社会治理空间阻隔:乡村基层治理功能的弱化

列斐伏尔将抽象空间视为“断离的、碎片化的、受到限制的空间”(30)[法]亨利·列斐伏尔:《空间与政治》,李春译,上海:上海人民出版社,2015年版,第30页。。乡村社会是乡村治理的空间载体,其抽象性特质体现在乡村集体行动空间的治理碎片化与自治主体性式微,它一定程度上反映了空间结构异化的事实。从功能-结构关系看,乡村社会治理功能消退、主体激励弱化与治理主体缺失都是缩减乡村社会治理空间的可能性诱因。相对于城镇化进程而言,乡村社会因治理主体式微与自觉参与不足等问题愈发凸显着治理效能的颓势。

1.乡村集体行动的治理碎片化

乡村社会空间内治理主体的松散与数字技术应用的不足,使得集体行动在空间上不同程度地呈现出治理信息与组织功能碎片化现象。具体来说,一方面,治理信息碎片化。一般认为,集体行动不仅需要实体性治理主体的协同,更需要虚拟性数字信息的融合。但事实上治理行动中存在的信息不对称、数字壁垒与信息孤岛等问题,导致乡村集体治理行动空间内充斥破碎无序的治理信息,难以形成高效统合利用。另一方面,组织功能碎片化。政府部门、“村两委”、村民群体、社会组织等主体共构了乡村治理组织体系,“乡政村治”“乡村治理”以及“村民自治”等乡村社会行动在权责归属上尚存边界不清问题。多主体间治理权责的“缺位”“错位”或“越位”及惩戒机制不健全也弱化了治理行动的一致性,导致集体治理行动空间内的治理属性模糊、治理行为偏差与治理空间错置。

2.村民自治的主体性式微

村民自治是乡村“三治”融合的有机构成,因而村民群体作为村民自治主体在延展乡村自治空间上的主体能动性不可或缺。从治理实践看,村民群体自治尚存诸如行政过度干预、治理参与性不足与主体结构失衡等问题。其一,乡村社会治理的行政化倾向压缩了村民自治的生长空间。“上面千条线,下面一根针”是基层工作的现实写照,乡村组织承接基层政府委派的任务,而事实上成为基层事务的“附属执行机构”。一方面,乡村自治主体依赖权能部门的“牵引式”治理,这种治权异化加速耗散了乡村自治的自主性。另一方面,村民数字素养是数字乡村发展的内生驱动力,(31)苏岚岚,张航宇,彭艳玲:《农民数字素养驱动数字乡村发展的机理研究》,载《电子政务》2021年第10期。但村民自治素养与数字参与能力的相对不足降低了治理自主性而“虚置”了其自治权利。其二,乡村社会的“中坚力量”中青年流失改变了自治组织的主体构成,它主要表现为空间维度的主体分散与治理行动“缺场”。外出务工与进城定居进一步放大了乡村社会青年群体“离土又离乡”的撕裂图景,它使得乡村空间内自治主体数量因缩减而结构失衡,那些离乡青壮年脱嵌于乡村治理空间,其主体聚合程度也由此进一步下降。

(三)精神文明空间割裂:乡村生活的情感价值嬗变

城镇化进程的快速推进使乡村社会传统结构发生变革,乡村情感交往与社会公共价值传递等精神文明空间也受到不同程度的侵蚀。由此,乡风文明根植的“自然土壤”肥力流失,互惠互信、共建共享的情感归依弱化导致精神文明空间有日益割裂之虞。因此,社会资本存量与增量难以持续满足乡村数字化生活转型的需求,而村民情感互动孱弱与数字社区共同体价值虚置亦成为乡村精神文明空间良性拓展的制约因素。

1.邻里情感空间的凝聚力涣散

传统乡村社会是一个以血缘、地缘与业缘构成的乡情共同体,乡村共同体成员彼此依靠,(32)[英]齐格蒙特·鲍曼:《共同体》,欧阳景根译,南京:江苏人民出版社,2003年版,第2页。情感是凝聚联结共同体成员的精神纽带。随着城镇化的推进,乡村生活空间的场域变革、社会风险、物质主义等“异化”侵蚀着村民邻里的情感互动,生活空间内的情感凝聚力也呈现耗散态势。一方面,物理居住空间“密闭”,情感交汇空间狭小。“合村并居”项目使得村民居住场所转向“集体上楼”式的空间重组,传统乡村聚集性住所空间分布,庭院、街巷、弄堂等社交空间渐行渐远,现代化封闭式社区居住空间客观上成为禁锢村民情感交往的物理障碍。另一方面,社会信任空间萎缩,观念行为分化。风险社会的不确定性削减了个体的乡村情感归依。“现代性”伴随的乌卡社会风险,以及乡村社会结构的分散增加了个体因低频交往而导致的情感异化,外来人口也因未融入本地网络而缺乏信任感和安全感。与之相应地,乡村物质主义盛行淡化了村民情感交往的意愿,也导致邻里生活空间内观念行为的偏离,诸如“金钱至上”“及时享乐”“面子”“攀比”等不良风气加大了乡村社会秩序失范的风险。

2.共治价值的传导空间梗阻

“人是一个日常生活的存在,否则,他根本就不存在。”(33)[法]亨利·列斐伏尔:《日常生活批判》,叶齐茂,倪晓辉译,北京:社会科学文献出版社,2018年版,第321~322页。村民是营造乡风文明的能动主体,其行为方式与活动空间受公共价值所规约。随着数字技术下沉乡村公共空间,乡村公共价值扩散迎来“数字媒体”的新传播方式。但囿于乡村数字技术脱嵌于治理过程、数字认知能力偏差以及数字文化不良导向放大社会矛盾,数字乡村治理不同程度地梗阻乡村和睦共治价值的传播空间,数字赋能乡村精神文明建设的功效也被遮蔽其中。它表现为:第一,和睦共治理念的悬浮侵蚀着共同体价值,空间传导功能空转。以和睦共治为内容的治理价值的数字化传播渠道阙如,使得公共治理组织权威消退与组织结构离散。它不仅削减了乡村数字共同体的组织动员与协调能力,也弱化了其乡村空间所承载的价值传导。第二,村民数字认知偏差阻滞乡村空间传导,弱化了数字乡村文化创新的价值。客观上,数字技术赋能乡村精神文明建设,旨在以乡风文明空间拓展满足村民增进的文化需求,然而“政府建、企业盼、社会等、村民看”的不良价值观加剧了数字精神文明价值传导的困难。这既漠视了乡村文明建设集体行动,也致使空间传导乡村公共价值的牵引功能失效。第三,不良导向加剧社会矛盾,空间传导过程碎片化。乡村精神文明空间不仅内嵌于日常生活之中,也引导着乡村和睦共治。辩证地看,数字技术的不良导向消耗了公共价值,致使乡风文明建设步履维艰。诸如,网络诈骗、线上赌博、低俗直播等不良数字文化侵蚀着乡村文明空间。长此以往,社会矛盾的累积将削减公共价值传递,阻滞共治价值在乡村空间内的形塑。

四、空间重构:数字赋能乡村空间治理的路径

按照空间生产理论的解释,乡村空间治理同数字赋能存在着实践同行、价值同诉与动力同源的一致性逻辑。因此,以空间重塑为视角,从丰富物质空间的产业层、拓展社会治理空间的治理层与厚植精神文明的文化层,提出数字赋能乡村空间治理新思路似乎是可行的。它们分别对应产业创新活力助推乡村“产业兴旺”、融合乡村空间治理结构增进乡村“治理有效”、数字孪生乡村生活场景应用促成“乡风文明”等弥合乡村空间区隔、重塑乡村空间治理结构新形态的目标。

(一)丰富物质生产空间:数字激活乡村产业新动能

列斐伏尔将“实践”理解为“是行动,是在人和自然、意识和物……之间的辩证关系”(34)[法]亨利·列斐伏尔:《马克思的社会学》,谢永康,毛林林译,北京:北京师范大学出版社,2018年版,第29页。,创新是构成实践的基本方式之一,亦是丰富物质生产空间的关键环节。乡村空间的实践需要数字技术创新为丰富乡村物质生产空间提供动能。丰富物质生产空间是乡村发展的基础条件,拓展乡村数字产业实践并创新其新业态,既是村民增产致富的必由之路,也是乡村数字产业“空间实践”的转换逻辑。

1.拓展数字应用空间,实现乡村数字产业内容更新升级

乡村产业规模扩大及其业态创新需以拓宽与创新应用产业空间为基础。具言之,创新数字产业内容需要提升数字农业技术的空间应用、延伸乡村轻工业互联网价值链、搭建多元数字化服务业平台。一则,拓展数字技术在农业生产空间的应用,打造乡村农业数字化“田园综合体”。为此,在扩充乡村5G网络空间覆盖面的基础上,构建数字“云农业”智慧系统,实现“天-地-空”一体化农业生产空间体系。如,天津MAP数字化智慧农业模式、安徽长丰“数字草莓”新型农业种植生产技术等。二则,将大数据、区块链、人工智能技术内嵌于乡村轻工产业空间,补齐乡村数字技术短板,延伸乡村产业的价值链。为此,既要在前期加大技术资金投入,支持乡村数字产业工业园建设以促进农产品加工业升级;又要在后期以数字技术赋能乡村工业产业链、价值链的拉伸,着眼于提升农产品附加值。三则,拓宽数字化服务业平台的应用空间,带动村民增收致富。这不仅需要扩大数字新基建、增设信息服务场所,以优化农业生产服务空间布局,而且也应基于数字生产要素资源的平台整合,提升村域空间农业技术推广、生产托管与农资配送等乡村数字服务业水平,打造村民增收致富的新增长点。

2.营造政策创新空间,促使乡村数字产业业态发展转型

“产业振兴”是乡村振兴五大目标之一,而促进乡村产业新业态发展是推进产业振兴的空间实践。由此,实现乡村数字产业转型升级可从创新数字产业政策融合、复合利用产业业态空间与乡村数字品牌培优等依次展开。首先,创新数字产业政策融合,以政策创新引领乡村新业态的空间实践。为更好发挥政策对产业发展的空间规划,地方政府可因村施策地给予产业要素流动与技术落地以政策支持,并进而以政策扩散效应优化乡村新业态的空间布局。其次,叠加“数字性”与“本土化”产业业态,提升产业元素的空间配置效能,稳步有序地提升乡村产业的数字化水平。一般认为,乡村产业创新须以数字更新为加持,为此,应从数字技术对传统农业产业模式产生的变革出发而扩展乡村数字业态多样性的空间。最后,整合地方性数字资源,推进乡村特色数字产业品牌的培优工程。一方面,以数字技术拉伸“数字+康养”“数字+乡村研学”“数字+乡村旅游”等特色产业链。另一方面,培育地方特色数字化龙头企业多措并举地外拓其产业空间,以数字技术提升乡村产业品牌效应。如,山东依托特色农业资源制定的“13+N”产业方案开创出山东特色产业转型“路线图”。

(二)拓展社会治理空间:数字赋能乡村集体行动

数字乡村治理实践不仅创新治理方式,也进一步优化了乡村社会治理的生态系统。数字技术嵌入乡村社会治理的网络空间,而空间的再生产增进了基层社会治理方式创新与治理功能演进,(35)张叶云,叶耀源,郑碧强:《新时代文明实践中心何以提升基层社会治理效能?——基于空间生产理论的阐释》,载《东南学术》2023年第2期。凸显数字技术调适治理空间的独特功效。由此,在数字技术优化治理网络结构的同时,吸纳治理主体“入场”并提升其集体行动效能也必然成为乡村社会空间重塑的内在要求。

1.增进村民“数字参与”的集体行动共识

作为数字赋能乡村社会治理的要素,数字村民已然成为乡村空间治理的关键主体。进言之,注入乡村治理空间的数字元素从治理主体、场域、能力等维度,不同程度地增进了村民自治参与的行动共识。相应地,一是以数字应用弥补治理主体“脱域”的不足。参照湖南“幸福株洲”的乡村监督服务微信群与浙江“龙游通”的“三务公开”模式吸纳“离乡不离土”的外出务工人员数字化参与乡村自治实践,提供“线上平台”以增强乡村内外部治理主体的数字行动自觉。二是搭建村民“共同在场”的数字参与场景以营造良好互动的自治氛围。开发如“治理有我”小程序等线上治理工具,搭建村民自治的“共同场景”,在沉浸式“数字参与”中放大村民治理过程的获得感,进而衍生“共同行为”“共同心理”等互信认同。如浙江嘉兴南湖区创建“垃非”系统与江西“万村码上通”等环境治理智慧平台将居民纳入环境治理空间。(36)中华人民共和国农业农村部:《中国数字乡村发展报告(2022年)》,(2023-03-01)[2023-04-13].http://www.moa.gov.cn/xw/zwdt/202303/t20230301_6421963.htm.三是提升治理主体的数字素养与行为能力以增进自治水平。为此,应落实村民数字信息知识与基本操作技能的学习培训,进而以技术赋权形塑平等协商的话语体系推进社情民意的上传下达,拓宽乡村自治空间。(37)Lally Identity:Performance and Technology:Practices of Empowerment,Embodiment and Technicity,Contemporary Theatre Review, 24(2),2014.

2.优化协同共治的“数治”行动者网络

乡村治理数字化水平是评价乡村社会空间治理网络的标准,其中,“数字党建”引领、数字协同集体行动是衡量乡村空间“数治”效能的指标。基于此,如何以“数字党建”引领乡村治理集体行动,以数字行动破解乡村治理碎片化问题成为必答题。一是,进一步完善“数字党建”引领的乡村空间治理网络。借鉴党建统领“数治”空间的宁波“数智石碶”经验,以统筹协调、治理动员等党建凝聚力,“线上+线下”地破解时空阻隔,创设乡村数字化“一核多元”的治理空间格局。二是,整合乡村数字化治理资源,织构乡村治理集体行动网络。在统筹协作的基础上,强化主体的协同联动。一方面以数字治理平台实时发布村务事项及其进展,以数字化增进集体行动的协作性。另一方面以平台信息互动形式践行网络主体与数字乡村治理的深度融合。如,以“数字乡村建设监测平台”的贵州贵安实践为样本,持续打造村民与政府、市场、社会等网络主体数字协同治理的新引擎。

(三)融合精神文明空间:数字孪生乡村生活场景

乡村精神文明承载日常生活的现实场景,它为日常生活的空间生产转向精神文化的生产提供了可能。(38)郭文:《新时代旅游空间生产的日常生活转向》,载《四川师范大学学报(社会科学版)》2020年第4期。从数字技术孪生乡村生活“现实技术应用”与“虚拟生活表征”的双重场域,在数字化场景中搭建情感共同体与“数字包容”价值,以情感交互丰富村民日常文化生活。数字技术延伸着乡村生活场景应用与乡村文化生活空间,融合了乡风文明的善治价值与精神文明的公共空间。

1.构建情怀复归的乡村数字情感共同体

传统乡村社会秩序需依托情感的情理价值予以维系与调适,其中,情感价值是乡村社会有效治理的关键变量。“数字中国”战略下的数字乡村建设实践表明,建构乡村数字化情感共同体业已成为营造情感交互空间、共享乡村美好生活、培育乡风文明等之可行路径。一是,以数字技术凝聚乡村情感空间,扩容社会生活交往。传统乡村社会居住空间呈现村落聚集性而便利了村民生活交往,而当下的村民居住空间的变迁却加剧邻里情感空间的陌生感。对此,应以数字技术营造网络化情感交互空间,召唤乡村情感价值回归,(39)陈桂生,吴合庆:《情感治理何以成为乡村社区治理的新转向——基于“治理有效”的解释》,载《求实》2022年第4期。增进线上交流互动频次而创造融洽、互信、互助的邻里氛围。二是,数字生活与乡村“生活治理”相融合,塑造乡村和美文化空间。随着数字技术嵌入乡村生活空间的场景拓展,智能生活产品使乡村生活不仅保持有传统的“烟火气”,而且也具备现代的“数字气息”。数字化分享与交流将成为村民网络生活常态,数字文化得以“浸润”式嵌入日常生活中,起到乡风文明教化的功能。这主要可通过数字技术盘活、整合优秀传统文化资源,以数字媒体传播、示范、引领现代文明等方式,激发村民情感融合,增进文化空间认同。

2.融入“数字包容”治理理念,畅通公共价值传导空间

“数字包容”是以消除数字鸿沟为目的,把数字技术的应用供给与主体需求链接起来,从而共享技术红利的一种数字化发展模式。数字治理理念提升、数字鸿沟弥合与利益冲突化解塑造了和美有序与和睦共治的乡村空间治理价值,在空间维度上也破除了乡村公共价值传导梗阻。一是强化数字治理理念,增进集体行动的责任意识。数字空间的公共性要求村民治理责任不应缺位,为此可开展诸如“数字村务行动”以凝聚村民主体意识,激发其集体行动热情。二是弥合数字鸿沟,增进“无障碍化”数字赋能的可及性,以延伸乡村空间共享性。(40)胡博成,朱忆天:《从空间生产到空间共享:新中国70年城镇化发展道路的嬗变逻辑》,载《西北农林科技大学学报(社会科学版)》2019年第4期。相对地,老年群体是乡村数字应用中的弱势群体,数字鸿沟造成的“数字遗民”与“数字排斥”使适老化数字应用更显必要。为此,需要加强研发适老化的数字产品与数字服务,以弥补老年群体在乡村空间治理中主体意识的缺位。三是创新数字“枫桥经验”化解利益分歧,开辟线上调解空间。矛盾调解已成为乡村空间治理的常规任务,借助数字技术以“云调解”“智慧法援”“互联网+村(居)法律顾问”等方式创新线上解纷服务。如,山东淄博在其重点行政村设置的“智慧法庭平台”为村民矛盾调解提供了数字化解纷空间。

五、结语

立足“数字中国”和乡村振兴的时代方位,数字赋能乡村空间治理这一议题现实地呈现在“三农”实务工作者和理论研究者的面前。随着数字乡村建设工程的持续推进,乡村空间治理形态发生了数字化变迁,并展现出数字化乡村治理的网络特征。结合空间生产理论分析乡村空间治理过程,乡村社会物质生产空间狭仄、社会治理空间阻隔、精神文明空间割裂等问题不同程度地制约着乡村治理效能的提升。相应地,从丰富物质生产空间、优化社会治理空间与融合精神文明空间着手,破解当前数字赋能乡村空间治理困境,是当下乡村空间治理效能提升的可行路径。

数字赋能乡村建设不仅助推着乡村空间治理,也发挥了吸纳治理主体、凝聚治理合力、优化治理结构等作用。本研究的作用可能在于:一是将空间生产理论三要素“叠合”于数字乡村空间,对应性地提出了数字乡村物质生产、社会治理、精神文明的空间新形态;二是应用空间生产理论,聚焦乡村空间的可治理性与可生产性的价值意涵,解释了乡村空间元素的价值增益效应。囿于研究旨趣与研究能力,在本文研究论域外仍有一些需要再讨论的议题:一则,数字赋能乡村空间的治理价值已然显现,那么,如何在“乡村空间”范畴激发乡村空间价值再造的内生动力并以之推动数字应用的迭代更新,可能是一个有价值的研究命题;二则,作为乡村社会属性的乡土价值不应被现代化技术所消解,因而另一个有意义的议题是如何以乡村资源为基础、以乡土情感回归为动能,因村施策地探索数字赋能乡村空间治理的“本地化”方案,以此提升乡村数字治理的空间效能。总之,同生共构于高质量发展理念下的数字赋能与乡村发展,是新时代中国式现代化的重要内容,而从空间生产价值维度对其进行跟进研究也将丰富数字乡村建设的“中国经验”。