非遗的活态传承:传承人主体性激发路径

李亚娟,谢双玉

(1.华中师范大学 城市与环境科学学院,湖北 武汉 430079;2.中国旅游研究院 武汉分院,湖北 武汉 430079)

乡村非物质文化遗产(简称非遗)是乡村地区独具特色的文化资源,其活态传承有助于促进文化保护、创新和旅游发展。非遗的非物质性、脆弱性和对传承人的依赖性,既是其重要属性,也是其保护传承与开发的制约因素,因此,非遗的活态传承成为各界共同关注的话题。非遗的活态传承是以人为载体的文化传递过程,(1)祁庆富:《存续“活态传承”是衡量非物质文化遗产保护方式合理性的基本准则》,载《中南民族大学学报(人文社会科学版)》2009年第3期。传承人是非遗最重要的展示载体,更是重要的传承载体和传播媒介,但是当下非遗传承人却面临着生存困境、断层、社会地位下降、身份认同缺失等问题,(2)东宇轩:《非物质文化遗产传承人研究述评》,载《贵州民族研究》2022年第3期。因此,非遗的活态传承需要激发传承人的主体性。什么是传承人的主体性、如何激发传承人的主体性,值得研究。

一、主体性与传承人主体性的概念界定

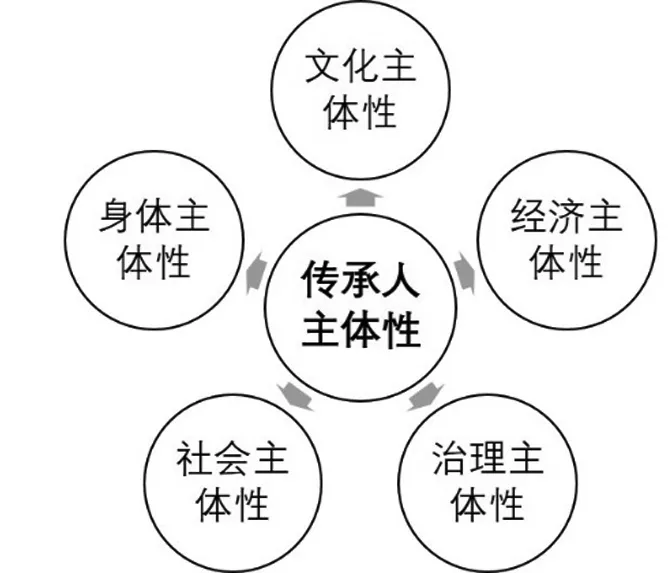

主体性指人在实践过程中具有的自主、主动、能动、自由状态及有目的的活动。(3)郭亮:《从脱贫攻坚到乡村振兴:村级治理的主体性建设研究》,载《湖南社会科学》2022年第1期。非遗传承人的主体性指传承人在非遗活态传承过程中应具有的主体性意识、能动性、应拥有的话语权和主体形象。根据这一界定及已有研究观点,传承人的主体性表现为5个方面(见图1):文化主体性、身体主体性、经济主体性、社会主体性和治理主体性。

图1 非遗传承人主体性概念框架

文化主体性是传承人主体性的核心,指传承人在非遗活态传承中具有的文化自主性、自觉性和自为性。(4)苗伟:《论人的文化主体性》,载《云南社会科学》2012年第4期。文化自主性指传承人的劳动实践,是他们创造和发展文化的内在动力;文化自觉性指传承人具有的主动把握所传承文化精髓、保持对其他文化敏感性、主动承担文化传承责任和义务的自觉意识;文化自为性指传承人在非遗活态传承中充分展示自我创造、发展、实现和超越的行为。

身体自主性是传承人主体性的基础,指传承人在非遗活态传承中身体的亲在性及其对自身技艺和身体的审美自觉。(5)季中扬:《亲在性与主体性:非遗的身体美学》,载《民族艺术》2022年第3期。非遗的活态性决定了其传承须建立在传承人身体亲在的基础上,传承人的身体就是审美对象,是非遗的“主体性场所”,因此,非遗的活态传承,从无形的技艺到有形的呈现,均无法离开身体媒介。

经济主体性是传承人主体性的关键,指传承人在非遗活态传承中能作为收益主体获得相关收益。首先,传统技艺、戏剧、医药等非遗本身就是很多传承人养家糊口的手段;其次,传承人只有在解决基本生存问题之后,才能安心、放心和舒心地承担非遗传承任务;再次,获得一定经济收入从而实现对美好生活的追求,是激励传承人创造性转化和创新性发展的主要动力;最后,提高传承人的经济收入,是增强其身份认同的重要保障。

社会主体性是传承人主体性的源泉,指传承人在非遗活态传承中具有的社会地位和良性社会关系,包括传承人之间的权责和互动关系及其与文化管理组织和机构之间的关系。传承人的传承活动能得到政府和社会认可,提高其社会地位,满足其自我实现需求,能激发其传承责任感、自觉性、主动性和积极性。(6)黄永林:《非遗传承人传承动机及保护政策研究》,载《贵州师范大学学报(社会科学版)》2023年第3期。

治理主体性是传承人主体性的保障,指在非遗传承相关规章制度制定过程中传承人具有的参与权、话语权和表达渠道。

二、非遗传承人主体性激发的路径探索

(一)完善认定和更替制度,丰富传承人的文化角色,激发传承人的文化主体性

非遗代表性传承人的认定和保护制度是尊重和认可传承人作用和地位的重要措施,但该制度存在局限,如社区参与不够,代表性与一般性传承人之间存在矛盾,“被保护”的代表性传承人没有成为具有自我认知和决策能力的“传承主体”。(7)周波:《从“身份认同”到“文化认同”——论“非遗”代表性传承人制度设计的新面向》,载《文化遗产》2022年第2期。因此,应完善非遗传承人(群体)的认定和更替制度,激发传承人的文化主体性。同时,应加强社会参与和民意调查,确保认定结果的公正性和权威性;细化传承人权责,建立合理的可操作的考核制度和退出机制;政府要从直接的管理者和决策者转变为幕后的支持者和服务者,淡化传承人对身份的过度关注和执着,而强化其对文化和社区的责任和使命,将身份认同转变为文化认同。(8)周波:《从“身份认同”到“文化认同”——论“非遗”代表性传承人制度设计的新面向》,载《文化遗产》2022年第2期。

(二)丰富实践活动和经验,彰显传承人的身体亲在,激发传承人的身体主体性

非遗的传承是“身体化”的实践过程。(9)黄永林:《非遗传承人传承动机及保护政策研究》,载《贵州师范大学学报(社会科学版)》2023年第3期。因此,应丰富传承人的身体实践活动和经验,提升其在非遗活态性传承中的身体亲在,激发其身体主体性。比如在乡村旅游开发过程中,应依托传承人及其主体性场所进行产品开发与设计,为他们提供讲述、表演或展示机会,邀请他们参与文化演出,将他们传承的文化艺术嵌入传统节日、群众文化及旅游等活动中,增加他们在非遗的自然、生产和表演传承空间的出场和在场,也为游客提供亲身体验机会,实现价值共创,提高传承人的参与感、自豪感和获得感,激发其传承非遗的责任意识。

(三)建立激励和市场机制,拓展传承人的收益渠道,激发传承人的经济主体性

非遗的活态传承不能简单仰仗传承人的责任意识、文化伦理等对其产生的“道德绑架”,而应充分利用激励和市场双重机制,激活传承人的创新积极性,推动非遗“文化力”向“市场力”转变,(10)周波:《从“身份认同”到“文化认同”——论“非遗”代表性传承人制度设计的新面向》,载《文化遗产》2022年第2期。彰显传承人的经济主体性。需要制定法律法规,保护乡村非遗的知识产权和传承人的权益,实施所得税减免等,保障传承人的经济回报;为非遗传承设立专项资金,用于传承人的技能培训,激发并协助其提高非遗产品的设计和制作水平,增强产品的经济属性;应综合评估乡村非遗发展现状和趋势,在尊重传统文化根本价值与意义的前提下,推动非遗与旅游融合发展,实现生产性保护和传承,为传承人创造更多就业机会和创业支持。

(四)构建良性环境和生态,强化传承人的身份地位,激发传承人的社会主体性

为了激发非遗传承人的社会主体性,需要提升传承人的社会地位,促进传承人之间及其与相关管理组织和机构之间建立良好的互动关系。需在继续实施非遗代表性传承人保护制度的同时,建立传承基地、传习所、专题博物馆等,为传承人提供授课带徒、组织研讨、展演展示的空间和平台,并利用各种节日节庆机会,组织传承人开展展览、展演、展销活动,扩大传承人及非遗的社会影响;(11)李荣启:《对非遗传承人保护及传承机制建设的思考》,载《中国文化研究》2016年第2期。利用自媒体、社交媒体等扩大乡村非遗的传播范围,增加传承人的曝光度和社会影响力,提升传承人的社会地位和形象;制定规章制度约束和协调不同类型和级别传承人的职责范围,整合其技能资源,促进其良性互动。

(五)优化传承机制和政策,增强传承人的话语权利,激发传承人的治理主体性

为了激发传承人的治理主体性,应逐步完善相关法律法规,明确乡村非遗传承人的权利和义务,如传承人的知识产权、表演权、展示权等,增强传承人的话语权;设立乡村非遗保护管理部门,明晰传承人的法定地位,赋予其创新和再创造权利,保证传承人的参与权;(12)李瑛:《“后申遗时代”非遗传承人传承管理:实践阻梗、国际经验与中国启示》,载《新疆社会科学》2022年第6期。利用信息技术为传承人创造发言渠道、在线社区,促进传承人与决策者、传承人之间的交流与对话,畅通传承人的表达渠道。