“汉魏故事”与曹魏政权合法性的构建

胡祥琴

摘 要: 所谓“汉魏故事”是指曹丕通过禅让方式获得刘汉天下的历史事件。无论陈寿《三国志》还是裴松之注,皆站在曹氏立场叙述这一事件,裴注援引《献帝传》更是以冗长的篇幅记述了禅让的整个过程。这一历史书写体现了曹魏禅汉的理论主张,即借助尧舜禹禅让故事阐释“天命不于常,帝王不一姓”等易代思想的历史合法性。该书写极力彰显曹丕才德,试图从理论上阐明非血缘继承的合理性。“汉魏故事”折射出的曹魏代汉理论表明,先秦以来政治文化中的“尊贤”与“亲亲”这对看似矛盾的政治理论,在现实中被巧妙地加以整合,成为当政者构建政权合法性的理论资源。“汉魏故事”所体现的禅让模式,对此后中国历代政权的更替产生了深远影响。

关键词: 汉魏故事;禅让;历史书写;合法性构建

禅让是中国古代最高统治权传承或政权更替的两种重要方式之一。《礼记·礼运》借孔子之口指出,政权传承在不同情况下遵循两种不同方式:一是“天下为公,选贤与能”;二是“天下为家,各亲其亲”。①

所谓“天下为公”指视天下为公共所有,主张最高统治权要礼让给有圣德的人;而所谓“天下为家”则是指视最高统治权为一家私有,并主张传诸子孙。关于这两种传承方式的内涵及其关系,近年来已有国内外学者进行了深入的讨论。②

纵观汉魏时期与禅让相关的文献,可以看出当时的政治家、思想家在观念乃至政治实践中仍然深受传统禅让观念的影响,甚至将之理解为一种行之有效的政治法则。职是之故,“尊贤”“亲亲”成为当时各种诏书、劝禅中的重要内容。在实践方面,“天下为公,选贤与能”与“天下为家,各亲其亲”作为两份重要的政治遗产,在魏晋南北朝王朝更替的理论宣传中发挥着同等重要的作用。前者维护继位者的历史合法性,后者则从血缘转换或承继上为新君上位提供现实合法性。在陈寿的《三国志》和裴松之的注中,作者以汉魏故事的形式着力宣扬天之所赋的“贤”,贯彻血脉传承的“亲”,值得深入分析阐释。

一、史学叙事中的汉魏故事

建安二十五年(220)十月,曹丕采用让汉献帝禅让的形式,结束了东汉政权的统治,建立了曹魏政权。按照五德相生理论,汉为火德,火色赤,火生土,土色黄,因此,曹丕定年号为“黄初”。如此一来,历时四百年的刘汉政权顺利过渡给曹魏,后来人们将这看起来和平交接的政权更替模式谓之汉魏故事。据《三国志·文帝纪》记载,汉献帝以众望在魏,乃召群公卿士,告祠高庙,使兼御史大夫张音持节奉玺绶禅位,册曰:

咨尔魏王:昔者帝尧禅位于虞舜,舜亦以命禹,天命不于常,惟归有德。汉道陵迟,世失其序,降及朕躬,大乱兹昏,群凶肆逆,宇内颠覆。赖武王神武,拯兹难于四方,惟清区夏,以保绥我宗庙,岂予一人获乂,俾九服实受其赐。今王钦承前绪,光于乃德,恢文武之大业,昭尔考之弘烈。皇灵降瑞,人神告征,诞惟亮采,师锡朕命,佥曰尔度克协于虞舜,用率我唐典,敬逊尔位。于戏!天之历数在尔躬,允执其中,天禄永终;君其祗顺大礼,飨兹万国,以肃承天命。(《三国志》卷二《魏书·文帝纪》,中华书局1959年版,第62页。)

该诏令将一场复杂的禅让故事简化为简单的仪式交接,扼要讲述了汉之让魏的理由。这些理由归纳起来不外乎三条:一是“天命不于常,惟归有德”;二是汉道失序,武王(曹操)匡扶正义,今王(曹丕)承续其父之德;第三,曹氏功业卓著,皇灵降瑞,人神告征,天命转移,希望肃承天命。陈寿《三国志·文帝纪》有关禅让的叙述非常简单,单凭该条史料我们看不到政权交接过程中权力斗争的暗流涌动,历史的传承似乎在平和安静中完成了。

然而,在此条下,裴松之援引《献帝传》为之作注,以编年记事的方式全面呈现了曹魏代汉的过程。据裴注所载,为了让曹丕接受汉帝禅予的帝位,各大臣反复劝奏、天子汉献帝四次下诏让位魏王,而曹丕三次辞让。据笔者统计,各机要人员反复劝进与曹丕坚决辞让多达二十几个回合。关于这一事件,清人赵翼总结道:

按裴松之《三国志注》引《魏略》,曹丕受禅时,汉帝下禅诏及册书凡三,丕皆拜表让还玺绶。李伏等勸进者一,许芝等劝进者一,司马懿等劝进者一,桓阶等劝进者一,尚书令等合词劝进者一,刘廙等劝进者一,刘若等劝进者一,辅国将军等百二十人劝进者一,博士苏林等劝进者一,刘廙等又劝进者一,丕皆下令辞之。最后华歆及公卿奏择日设坛,始即位。此虽一切出于假伪,然犹见其顾名思义,不敢遽受,有揖让之遗风。((清)赵翼著,王树民校证:《廿二史劄记校证》,中华书局1984年版,第144-145页。)

实际上,赵翼的这些统计资料源自《献帝传》,而非他自己所讲的《魏略》,汉帝下禅诏及册书凡四,非他所统计的只有三次。赵翼评价禅让过程为“假伪”,又补充说“犹见其顾名思义,不敢遽受,有揖让之遗风”,可见他对如此繁文缛节的过程、各种辞令的态度多少还是反感的。

《献帝传》今已失传,也不见载于《隋书·经籍志》,徐冲考证指出该篇内容仅在一些“史注和类书中以片段引用的佚文形式存在”。(裴注长篇引用《献帝传》,具有重要的史料意义。从《献帝传》所记禅让故事推知,它是从曹魏政治立场出发的,其叙事始终围绕曹魏政权的兴建历程。同时,此传叙事还记录这一过程中魏国臣僚、魏王曹丕与献帝朝廷三方之间所发生的文书往来及具体文辞。参见徐冲:《〈献帝纪〉与〈献帝传〉考论》,《首都师范大学学报》(社会科学版),2018年第6期。)然而,裴注所引用《献帝传》所载汉魏故事,应是完整记录汉献帝一生的著作,该传不仅完整记录了汉末帝王的历史状况,还详细撰述了献帝禅位于曹丕的过程。因大量原始资料的插入,《献帝传》叙事冗长、结构散漫,故有学者认为:“这种叙述分散了对人物个性品格的传写与刻画。从这一方面来说,它与正统史传文相当接近,具有较强的史传性。”(熊明:《汉魏六朝杂传研究》,中华书局2014年版,第162页。)因此,《献帝传》不仅为可信材料,也是研究“汉魏故事”最直接、最有价值的史料。据《三国志》裴注《献帝传》载,禅代诸事开始于中郎将李伏表魏王曰“定天下者,魏公子桓,神之所命,当合符谶,以应天人之位”,(《三国志》卷二《魏书·文帝纪》裴注引《献帝传》,第62页。)结束于尚书令桓阶等奏“今汉氏之命已四至,而陛下前后固辞,臣等伏以为上帝之临圣德,期运之隆大魏”。(《三国志》卷二《魏书·文帝纪》裴注引《献帝传》,第75页。)在此期间,天子册诏4次,魏王侍中刘廙等劝言、上奏4次,太史臣许芝阐述魏代汉相关大量谶纬于魏王1次,督军御史中丞司马懿等上奏1次,尚书令桓阶前后上奏4次,辅国将军清苑侯刘若等120人前后上书2次,给事中博士苏林、董巴上表1次,相国华歆、太尉贾诩、御史大夫王朗及九卿劝受册诏2次。在第4次天子册诏后,魏王终于答应设坛受禅。纵观各类劝进理由,大致是汉气数已尽;天命转移、不私一姓;天命不可逆、历数弗可辞;谶纬符命昭示曹氏天命,等等。二十多条史料集中说明各阶层人物请曹丕就帝位,以及后者反复辞让,最终完成汉魏之间的权力交接。曹丕设坛受禅,场面极其宏大:“魏王登坛受禅,公卿、列侯、诸将、匈奴单于、四夷朝者数万人陪位。”(《三国志》卷二《魏书·文帝纪》裴注引《献帝传》,第75页。)裴松之还特意引《魏氏春秋》曰:“帝升坛礼毕,顾谓群臣曰:‘舜、禹之事,吾知之矣。”(《三国志》卷二《魏书·文帝纪》裴注引《魏氏春秋》,第75页。)经过如此多繁杂的手续和辞令的交接,才完成禅让。曹丕为什么这么做,留给后人诸多想象和发挥。

纵观上述两种史料记载方式,陈寿《三国志》叙事过于简洁,且陈寿多为曹魏回护,因而后人从中不能完全把握汉魏禅代的真相。(参见(清)赵翼著,王树民校证:《廿二史劄记校证》“三国志多回护”条,第122页。)裴注《献帝传》较全面地叙述了事情的过程,因而只有通过其中所载的大量诏令和辞条,我们才有望尽可能多地还原汉魏禅让的历史真相。

二、汉魏故事的理论依据

曹丕获得天下,需要有两方面的理论支持:一是汉家天下的异姓易代,二是曹氏家族的血缘继承。前者即“天命不私一姓”“选贤与能”,后者即“天下为家,各亲其亲”。体现在史学叙事上,无论陈寿的《三国志》原文还是裴注的相关注文,皆以这两个理论体系解释曹魏代汉的过程。

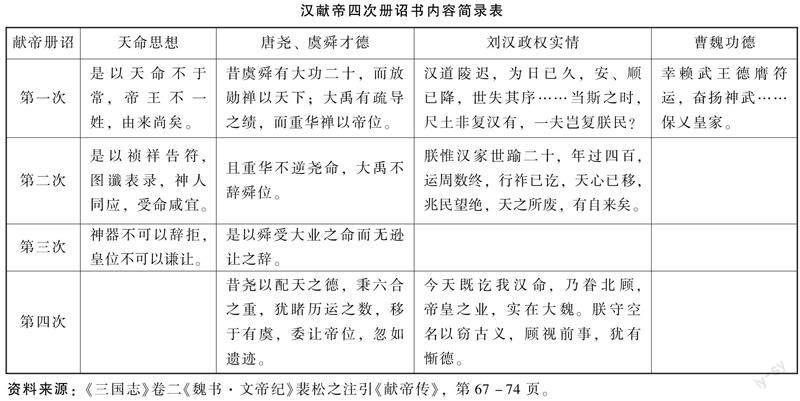

据《献帝传》,汉献帝曾四次下诏禅位于曹丕,而曹丕三次辞让,第四次诏书被送达后在尚书令桓阶的劝进下,魏王曹丕接受禅位。授权者和受权者为此展开的拉锯战,究竟包含着怎样的意义呢?为了弄清楚事情的本相,本文以汉献帝的四次诏书为研究对象,对其中重要的信息进行分析。

上表所列的四次册诏书,从汉献帝的立场看,传位于曹丕等于要将刘姓天下转为曹姓天下,这与自秦朝以来帝位传承中的血缘继承是相违背的。因此,上表所列汉献帝颁发的四次册诏书、魏王曹丕的三次辞让书,以及围绕这四次册诏书而展开的各阶层人物的劝进书,基本上都围绕三个历史情节展开,纵观这三个方面的叙事,其实质都是从理论上为汉魏禅代奠定基础。

首先,宣扬“天命不于常,帝王不一姓”的天命学说。如前所述,中国古代王位继承主要有两种方式,这两种方式相互矛盾冲突。第一种方式,是“同姓内继承”,即血缘的“家”的继承方式。第二种方式是“异姓间的继承”,就是通过所谓的“易姓革命”,使其他家系的人获得帝位,并以“禅让”来粉饰。(参见[日]尾形勇著,张鹤泉译:《中国古代的“家”与国家》,中华书局2010年版,第218页。)血缘继承属于某王朝内部的事,通常是王子们相互竞争;而异姓间继承就复杂得多,处理不好就会被贴上篡夺的标签。同姓内继承在古代中国占主流地位,自周代以来嫡长子继承制已经得到普遍认同。《公羊传》隐公元年(前722)记载的“立適(嫡)以长不以贤,立子以贵不以长”,((汉)何休解诂,(唐)徐彦疏:《春秋公羊传注疏》卷一,(清)阮元校刻:《十三经注疏》,第2197页。)已成为天子、诸侯乃至宗族财产权利继承的标准。秦汉以来,帝位应该在同姓范围内(通常是由长子)继承的做法已得到普遍认同。比如秦二世胡亥就对劝他即位的赵高说:“废兄而立帝,是不义也。”(《史记》卷八七《李斯列传》,中华书局1959年版,第2549页。)汉初,丞相陈平在劝进代王(汉文帝)的奏言中说:“大王高帝长子,宜为高帝嗣。”(《史记》卷一○《孝文本纪》,第416页。)至于长子继承制之外的做法,至少在理论或制度上被视作是有悖常态的非常之举,甚至被认定为“篡逆”。例如王莽政权(新朝),在班固《汉书》中被定为篡位,《汉书》称:“王莽篡位,慕从古官,而吏民弗安,亦多虐政,遂以乱亡。”(《汉书》卷一九上《百官公卿表上》,中华书局1962年版,第722页。)

在这种主流认识和舆论环境下,曹氏代汉自然属于异姓承位,是非正常的继承方式。如何才能获得道义上的合法性?在这方面,曹氏集团下了很大功夫,这可以从各类诏令和史家书写中看出來。他们杂糅历史中既有的文化因素,使非常变为正常。为改变传统看法,突破同姓继承,他们极力宣扬“天命不于常,帝王不一姓”。献帝的四次册诏都强调“天命不常,不私一姓”的易代思想,裴注引袁宏《汉纪》记载的汉献帝诏书也声称:“夫大道之行,天下为公,选贤与能,故唐尧不私于厥子,而名播于无穷。朕羡而慕焉,今其追踵尧典,禅位于魏王。”(《三国志》卷二《魏书·文帝纪》裴注引袁宏《汉纪》,第62页。)由汉帝亲自提出禅让,并从理论上疏通非血缘继承的合理性,在当时是最为恰当的,尽管这些做法不是出自汉帝的真实意愿。

不仅如此,汉献帝的册诏被送达后,在各位大臣的劝进书中,也屡屡提及天命不私一姓,如第三次册诏被送达后,相国华歆、太尉贾诩、御史大夫王朗和九卿上言曰:“臣等闻自古及今,有天下者不常在乎一姓;……唐、虞历数,不在厥子而在舜、禹。”(《三国志》卷二《魏书·文帝纪》裴注引《献帝传》,第72页。)在中国古代历史上,非血缘继承可上溯至三代前的唐尧、虞舜。对此,司马迁《史记·五帝本纪》以人物为中心,生动书写了几个非血缘成员之间的传位,使之成为古代中国“尊贤”政治的典范,为后来异姓承继关系的确立奠定了理论基础。在上表所列四次册诏书中,屡次援引唐尧和虞舜。从汉魏政权交接的需求上讲,尧舜之事最有借鉴意义,这是因为尧舜之道遵循的是“天下为公,选贤与能”的逻辑,只有从理论上突破血缘继承,按照“贤”与“能”的逻辑思路,曹丕继位才具有合法性。因此,《献帝传》所载材料无论多么复杂累赘,大致都不会脱离对尧、舜、禹的历史形象及从政之道的赞美。

其次,强调“帝尧禅位于虞舜,舜亦以命禹,天命不于常,惟归有德”的才德历史论。无论陈寿的《魏志》还是裴注所引的袁宏《汉纪》,抑或《献帝传》,均注重舜、禹继位之才德。在儒家文化体系中,舜、禹被描述为具有非凡才德的人。首先舜是以“孝”引起时人注意,舜的上任尧,最为后人称道的是他没有传子而禅位于舜,没有将天子之位私有。他能认识到自己儿子丹朱不足以任天下,而请求推举有才德的人继位,有人推荐了丹朱、共工和鲧,尧试之后认为他们皆不可用。四岳推举了舜,推举的理由是舜有孝行。《尚书·尧典》:尧问“咨!四岳。朕在位七十载,汝能庸命,巽朕位?”四岳对曰:“否德忝帝位。”尧曰:“俞?予闻,如何?”四岳答:“瞽子,父顽,母嚚,象傲,克谐以孝,烝烝乂,不格奸。”((汉)孔氏传,(唐)孔颖达疏:《尚书正义》卷二《尧典》,(清)阮元校刻:《十三经注疏》,第123页。)于是,尧将帝位传于舜。由此可见,舜是以孝闻名天下,又以非凡能力,经过严格考察才成功获得帝位的。同时,舜几乎用同样的方法选择禹作为继承人。(参见(汉)孔氏传,(唐)孔颖达疏:《尚书正义》卷三《舜典》,(清)阮元校刻:《十三经注疏》,第125页。)

司马迁结合《五帝德》《帝系姓》撰写了《史记·五帝本纪》,更加强调舜、禹的德行与才干。《五帝本纪》对唐尧赞之曰:“帝尧者,放勋。其仁如天,其知如神。就之如日,望之如云。富而不骄,贵而不舒。”(《史记》卷一《五帝本纪》,第15页。)继而写到尧在选择继位之君时,先是要求四岳推举,众皆言于尧曰:“有矜在民间,曰虞舜。”尧曰:“然,朕闻之。其何如?”四岳曰:“盲者子。父顽,母嚚,弟傲,能和以孝,烝烝治,不至奸。”(《史记》卷一《五帝本纪》,第21页。)由此可见,舜是因孝得到包括尧在内的重要人物赏识。因此,司马迁在《五帝本纪》中再次重申:“舜年二十以孝闻。三十而帝尧问可用者,四岳咸荐虞舜,曰可。”(《史记》卷一《五帝本纪》,第33页。)等到“帝尧老,命舜摄行天子之政,以观天命”,结果舜表现得异常能干。因此,尧崩,三年之丧结束后“舜让辟丹朱于南河之南。诸侯朝觐者不之丹朱而之舜,狱讼者不之丹朱而之舜,讴歌者不讴歌丹朱而讴歌舜。舜曰‘天也,夫而后之中国践天子位焉,是为帝舜”。(《史记》卷一《五帝本纪》,第24、30页。)可见,司马迁笔下的唐尧和虞舜是以德征服人心的。据《五帝本纪》记载,舜对其时人才审定时发现:“唯禹之功为大,披九山,通九泽,决九河,定九州,各以其职来贡,不失厥宜。”(《史记》卷一《五帝本纪》,第43页。)舜与禹之位的传承也是:“帝舜荐禹于天,为嗣。十七年而帝舜崩。三年丧毕,禹辞辟舜之子商均于阳城。天下诸侯皆去商均而朝禹。禹于是遂即天子位,南面朝天下,国号曰夏后,姓姒氏。”(《史记》卷二《夏本纪》,第82页。)司马迁甚至感叹道:“尧虽贤,兴事业不成,得禹而九州宁。”(《史记》卷一一○《匈奴列传》,第2919页。)可见,大禹不仅是大贤,而且能力非常强。《史记》所描述的尧舜禹禅让有某些共同特点:首先是由下而上推荐,被授权之人必有德行和能力;其次,为非血缘继承找到了合法理由,帝位继承的最大阻碍是有血缘关系的前帝之子,然而司马迁获得的信息是授权者之子皆不肖;第三,帝位继承者皆有天命,即各种祥瑞征兆。在史家推动下,尧舜禹故事不断被传颂,并在王莽夺权时获得实践舞台。

在汉魏故事的各类文献中,多次引用尧舜禹之事,其目的是借助历史事实为新的当权者铺路。如上表所列裴注引《献帝传》中的四次册诏无不提及此事,如“昔虞舜有大功二十,而放勋禅以天下;大禹有疏导之绩,而重华禅以帝位”,“且重华不逆尧命,大禹不辞舜位”等语。之所以如此重复提说尧舜禹之事,是因为在他们看来曹氏代汉具有和唐尧、虞舜相同的性质。在有关宣扬曹魏故事的文本中,不仅大力宣扬尧舜禹之才德,而且着力渲染曹魏功德。汉魏故事形成的历史依据是尧舜传位故事,从《三国志》到裴注所引文献反映的大量信息来看,文献多次提到尧舜,无一处提到离其较近的王莽禅位事件,其缘故在于,尧舜故事是“选贤以德”的正面形象,而王莽代汉常常被描写为“篡位”“汉贼”等违背常理的篡逆行为。(参见王强:《“篡逆”还是“禅让”——史学视角下的“新莽代汉”与“汉魏故事”》,《郑州大学学报》(哲学社会科学版),2013年第2期。作者指出:皇权时代的史家一致认为“新莽代汉”是篡逆行为,而“汉魏故事”则评价不一。通过考察《汉书》与《三国志》对“新莽代汉”和“汉魏故事”之“禅让”事件的叙述,以观班固与陈寿之立场差别,可以看出两位史家通过叙事上的差异分别完成对“新莽代汉”的否定和对“汉魏故事”的肯定,这主要是客观历史情境变化导致的结果。)历史发展到汉末,血缘继承已成为人们心目当中最具合理性的权力传承方式。为了突破这一点,曹氏政治集团在表述中更加倚重尊贤,屡次引用“天下为公,选贤与能”作为历史依据。

最后,在渲染汉朝“气数已尽”的同时竭力夸大曹魏功业,为曹氏顺利代汉铺平道路。建安元年(196),曹操听从谋臣荀彧的建议,迎汉献帝于许都(今河南许昌),开始挟天子以令诸侯。在重建汉帝国的旗帜下,平定华北、击败宿敌袁绍,其作为汉臣的地位不断提升。建安十三年(208),曹操升任丞相,并于建安十八年(213)受封魏公,获准在魏公国中拥有独立的政府机构。(参见[日]川胜义雄著,林晓光译:《魏晋南北朝》,九州出版社2022年版,第122页。)建安二十一年(216),曹操由魏公升为魏王。在离称帝只差一步之时,曹操于建安二十五年(220)薨。同年十月,曹操之子曹丕利用禅让方式从汉献帝手中获取政权,建立魏政权。汉魏禅代之前,曹氏集团已是独立的政治集团,这在汉魏禅代过程和时人的叙事中体现得十分明显。

在有关汉魏故事的书写中,着力铺陈汉家没落、气数已尽之势成为一时之风。在汉献帝的四次册诏中,类似“汉道陵迟,为日已久”“行祚已讫,天心已移”等语是必有内容。汉天子这样自弱其势在曹操掌权时就已出现,如在册封曹操为魏公时,汉帝派御史大夫郗虑曰:“群凶觊觎,分裂诸夏,率土之民,朕无获焉,即我高祖之命将坠于地”,并列举了曹操灭黄巾、讨韩暹和杨奉、伐袁术、戮吕布、歼袁绍、枭袁谭及高干、平乌丸、定边境等功劳,进而总结道:“旧德前功,罔不咸秩。虽伊尹格于皇天,周公光于四海,方之蔑如也”,发出“功高于伊、周,而赏卑于齐、晋,朕甚恧焉”的感叹。(《三国志》卷一《魏书·武帝纪》,第37、38页。)上述册诏是站在汉天子立场上表达了对曹氏功业的盛赞,以及对汉家天下大势已去的无奈。与汉家天下气数已尽相伴随的是曹氏父子的功业,各类文献蕴含了没有曹氏的坚守,就不会有汉末刘氏血脈延续的意思。汉末战乱,群雄并起,在曹氏代汉前,袁氏兄弟早有此心,如袁术曾对袁绍说:“汉之失天下久矣,天子提挈,政在家门,豪雄角逐,分裂疆宇,此与周之末年七国分势无异,卒强者兼之耳。加袁氏受命当王,符瑞炳然。今君拥有四州,民户百万,以强则无与比大,论德则无与比高。曹操欲扶衰拯弱,安能续绝命救已灭乎?”袁绍对此说深以为然。(《三国志》卷六《魏书·袁术传》裴注引《魏书》,第210页)史家站在曹魏的立场上着力渲染汉之气尽以及魏之功劳,目的在于为曹氏承位提供历史的合法性。

三、汉魏故事发生的现实原因

东汉末年,曹操挟天子以令诸侯,经过一系列东征西战,早已威震朝堂。据史料记载,建安十七年(212),汉天子命曹操“赞拜不名,入朝不趋,剑履上殿,如萧何故事”。(《三国志》卷一《魏书·武帝纪》,第36页。)建安十八年,汉天子表彰曹操忠于汉朝,列举了其十项捍卫国家的功劳,并封“魏公”,又“加君九锡”。(《三国志》卷一《魏书·武帝纪》,第37-38页。)建安二十一年,晋封为魏王。建安二十二年(217),汉天子令曹操“设天子旌旗,出入称警跸”,并命魏王操“冕十有二旒,乘金根车,驾六马,设五时副车,以五官中郎将丕为魏太子”。(《三国志》卷一《魏书·武帝纪》,第49页。)这时的曹操已是实际的掌权者,离正式称帝只剩一步。曹操的属下纷纷对其劝进,然而曹操却说:“施于有政,是亦为政。若天命在吾,吾为周文王矣。”(《三国志》卷一《魏书·武帝纪》裴注引《魏氏春秋》,第53页。)曹操是有心称帝的,但为什么他宁愿当周文王而不称帝呢?曹丕时曹氏的实力更为雄厚,已经全然不把汉天子放在眼里,完全可以凭借实力以武装革命的形式取而代之。但为什么曹氏父子却屡屡谦让,曹操宁愿称曹公、魏王,也不愿称天子,其子曹丕称帝时也是三番五次辞让,大费周折,这一切只是表演吗?实际上,曹操父子顾虑是有道理的,这与汉末的政治环境以及汉家天下的历史影响有关。

首先,汉代末年,政治虽浊而风俗不衰,尊汉余音依然不绝。曹操清醒地意识到这一点,在称帝这件事上,他选择做周文王是从现实政治环境角度考虑的。至汉末曹操挟天子以令诸侯之际,刘汉统治已将近400年,当时一些人對汉朝的统治方式心怀留恋,成为曹氏直接代汉的顾虑。司马光在总结刘汉政权在汉末统治十分艰难,却依然苟存的原因时,提出了著名的“教化、风俗论”,其文曰:

教化,国家之急务也,而俗吏慢之;风俗,天下之大事也,而庸君忽之。……是以政治虽浊而风俗不衰,至有触冒斧钺,僵仆于前,而忠义奋发,继起于后,随踵就戮,视死如归。夫岂特数子之贤哉,亦光武、明、章之遗化也!……何进召戎,董卓乘衅,袁绍之徒从而构难,遂使乘舆播越,宗庙丘墟,王室荡覆,烝民涂炭,大命陨绝,不可复救。然州郡拥兵专地者,虽互相吞噬,犹未尝不以尊汉为辞。以魏武之暴戾强伉,加有大功于天下,其蓄无君之心久矣,乃至没身不敢废汉而自立,岂其志之不欲哉?犹畏名义而自抑也。由是观之,教化安可慢,风俗安可忽哉!(《资治通鉴》卷六八,汉献帝建安二十四年十二月条,中华书局1956年版,第2173-2174页。)

司马光借助汉末逐渐丧权而没有遽然被取代的历史事实,提出了“政治虽浊而风俗不衰”的论断。汉家天下存在几百年,是历代帝王苦心孤诣的结果,其中历史的教化成功地影响了当时的人们,即使群雄并起,但依然以尊汉为辞,可见汉的影响力是持久而深入人心的。

建安二十四年(219),孙权派使者向曹操上书称臣,并建议其代汉称帝。曹操将上书拿给臣僚们看,并说:“是儿欲踞吾着炉火上邪。”侍中陈群、尚书桓阶奏曰:“汉自安帝已来,政去公室,国统数绝,至于今者,唯有名号,尺土一民,皆非汉有,期运久已尽,历数久已终,非适今日也。是以桓、灵之间,诸明图纬者,皆言‘汉行气尽,黄家当兴。殿下应期,十分天下而有其九,以服事汉,群生注望,遐迩怨叹,是故孙权在远称臣,此天人之应,异气齐声。”(《三国志》卷一《魏书·武帝纪》裴注引《魏略》,第52-53页)夏侯惇也劝曹操说:“天下咸知汉祚已尽,异代方起。自古已来,能除民害为百姓所归者,即民主也。今殿下即戎三十余年,功德著于黎庶,为天下所依归,应天顺民,复何疑哉!”曹操回答说:“若天命在吾,吾为周文王矣。”(《三国志》卷一《魏书·武帝纪》裴注引《魏氏春秋》,第53页。)曹操之所以如此敏感,是因为当时三国鼎立之势已然形成,国家尚未统一,各种势力盘根错节,他认为称帝时机并不成熟。

因此,对于看起来唾手可得的帝位,曹操依然保持谨慎的态度。事实上,这正是曹操务实而理性成熟的政治觉悟的体现。

当时,汉室虽然衰微,天下大乱,各种政治势力明争暗斗,但是试图篡汉的人物纷纷落马。曹操行事一向谨慎,如果他接受了众家的劝进,无疑会暴露篡汉的野心。因此,曹操宁愿当周文王而不称帝,是从长远的政治角度考虑的。这一政治理想在他的诗作《短歌行》中表现得更加明显:“山不厌高,海不厌深。周公吐哺,天下归心。”(《宋书》卷二一《乐志三》,中华书局1974年版,第610页。)曹操深谋远虑,深知民心的重要,从某种程度上讲民心即为天心、天意。汉代末年,群雄并起,政治纷乱,然而向汉的风教余音犹存,这是曹氏父子在称帝这件事上非常慎重的原因之一。陈寿评价道:“汉末,天下大乱,雄豪并起,而袁绍虎视四州,强盛莫敌。太祖运筹演谋,鞭挞宇内,览申、商之法术,该韩、白之奇策,官方授材,各因其器,矫情任算,不念旧恶,终能总御皇机,克成洪业者,惟其明略最优也;抑可谓非常之人,超世之杰矣。”(《三国志》卷一《魏书·武帝纪》,第55页。)

其次,中国古代历史上,由于王朝更替引起的政权合法性问题的讨论持续不断,其中涉及天命、伦理道德等方面,这说明天命转移、政权更替等问题深受人们关注,是十分敏感的政治话题,作为汉臣的曹操深知这一点。西汉建立后,关于王朝更替的问题在司马迁《五帝本纪》中有比较翔实的记载,尽管写的是尧舜禹禅让的故事,但仍具有“述往事,思来者”的经世作用。在司马迁笔下,有关汉家天下合法性的讨论就发生在汉景帝的朝堂上,史载博士辕固生与黄生争论于景帝前:

黄生曰:“汤武非受命,乃弑也。”辕固生曰:“不然。夫桀纣虐乱,天下之心皆归汤武,汤武与天下之心而诛桀纣,桀纣之民不为之使而归汤武,汤武不得已而立,非受命为何?”黄生曰:“冠虽敝,必加于首;履虽新,必关于足。何者,上下之分也。今桀纣虽失道,然君上也;汤武虽圣,臣下也。夫主有失行,臣下不能正言匡过以尊天子,反因过而诛之,代立践南面,非弑而何也?”辕固生曰:“必若所云,是高帝代秦即天子之位,非邪?”于是景帝曰:“食肉不食马肝,不为不知味;言学者无言汤武受命,不为愚。”遂罢。是后学者莫敢明受命放杀者。(《史记》卷一二一《儒林列传》,第3122-3123页。)

显然,黄生和辕固生是站在不同的立场上,辕固生以民心所向解释了汤武革命的合法性,而黄生以儒家君臣伦理否定了汤武革命的正当性。这两种截然相反的王朝更替理论,因观察者的立场而显示出不同的本质。汉家天下自马上得之,尚有这样的责难,更何况曹魏想要依据禅让来获得政权的合法性,将会面临更多的困难。

汉宣帝时期的盖宽饶事件,被认为涉及最为敏感的政权禅让问题。盖宽饶向来以刚正不阿著称,其时宣帝以刑法治国,且信任中尚书宦官,盖宽饶上奏曰:“方今圣道浸废,儒术不行,以刑余为周召,以法律为《诗》《书》。”接着他引用《韩氏易传》言:“五帝官天下,三王家天下,家以传子,官以传贤,若四时之运,功成者去,不得其人则不居其位。”有人据此认为他“意欲求禅,大逆不道”。(《汉书》卷七七《盖宽饶传》,第3247页。)《韩氏易传》今已不存,盖宽饶所讲的“官天下”和“家天下”,与《礼记·礼运》所讲的“大同”之世和“小康”之世旨趣相同。三代以来,其实一直是“天下为家”的,盖宽饶在历史的紧要关头,讨论“选贤与能”也有不合时宜之处。曹氏父子突破传统,既要从天下出发论证“选贤与能”的合理性,又要从血缘角度突破“家天下”的现实困局,从而最大程度地赢得人心。从这个角度讲,曹操的韬光养晦和曹丕代汉时的繁文缛节皆是出于现实政治的考量。

最后,汉魏故事发生的现实原因之一,还在于曹氏集团想最大限度地保证政权和平过渡。这些从裴注所引《献帝传》中可以看出,裴松之所引注释材料从多维角度让我们看到禅代的历史过程,如此繁杂的手续过程不仅仅只是为了表演,而是在大造声势,最大程度地争取人心。其中最有代表性的是太史丞许芝条陈魏代汉的各种天象和谶语,比如所谓“黄龙见,此帝王受命之符瑞最著明者也”,“代赤者魏公子”,“许昌气见于当涂高,当涂高者当昌于许”,“日载东,绝火光。不横一,圣聪明。四百之外,易姓而王”,(《三国志》卷二《魏书·文帝纪》裴注引《献帝传》,第63、64页。)等等。接着,尚书令、辅国将军等依次上书陈述曹丕禅汉的现实理由,说辞不外乎天示祥瑞、谶语频现,以及在称帝问题上自古以来就有“天不私一姓”的历史事实。(《三国志》卷二《魏书·文帝纪》裴注引《献帝传》,第65、66页。)这些说辞极力渲染曹氏代汉的合理性,从本质上讲是从曹氏的立场出发,尽可能保证政权的平稳过渡。

因此,汉魏故事反映的不是一般意义上的权力交接,而是历史事实上的政治斗争与各派势力妥协的结果。裴注引《献帝传》这些看似烦琐冗长的资料,部分还原了当时曹魏统治集团借助尧舜之事,作为政权平稳过渡的手段。不过无论陈寿《三国志·魏書》原文还是裴注所引的史料,均给人以汉献帝心甘情愿让位的印象。然而,历史的蛛丝马迹总是在不经意间暴露出来,一百多年后,南朝刘宋人范晔在《后汉书·孝献帝纪》中赞曰:“献生不辰,身播国屯。终我四百,永作虞宾。”(《后汉书》卷九《孝献帝纪》,第392页。)他站在献帝的角度,将其无奈、悲愤的心情记述得一览无余。秦汉以来,为继位之君造势在历史上屡见不鲜,比如刘邦、刘秀在继位前后就有很多非理性的神秘事件。曹氏禅汉时的政治环境更加复杂,曹魏政权借助天命显现、神秘祥瑞之物频繁出现之机,宣扬天赋之命,为自己最大程度地获得人心,也是其构建历史合法性的重要步骤。王夫之说道:“自曹氏篡汉以来,天下不知篡之为非,而以有所授受为得,上习为之,下习闻之,若非托伊、霍之权,不足以兴兵,非窃舜、禹之名,不足以据位。”((清)王夫之:《读通鉴论》卷一九《隋炀帝》,中华书局1975年版,第565页。)这是历史事实,更是社会现实,前者为权,后者为名。因此,曹魏代汉需要两者兼顾,既然前者已然获得,后者则需大肆宣传,或者通过制造舆论来实现。

总之,汉魏故事的各种叙事是现实政治生活在史学著作中的反映。史著中的论述不只是让读者欣赏,其布局、谋篇以及撰写风格也不只是技术或技巧,它体现了作者的情感和倾向,以及可能涉及的价值评判,这与作者生活的年代背景、意识形态、社会地位及政治立场有着紧密关系。(参见张耕华:《历史学的真相》,东方出版社2020年版,第174页。)禅让制度在历史上一度作为“选贤与能”典范政治的标志,从唐尧、虞舜故事到汉魏故事,其统治权的获得至少在形式上是通过前帝让位于非血缘关系的后帝,从而完成政权的交接。这些笼罩在和平让渡政治权力的幕后,其实是各种势力对比、演化的结果。如果说三代以前的禅让是授权者的主动行为,那么,王莽之后包括汉魏之间的禅让则是授权者处于绝对被动,受权者居于操作整个事件的主动地位。清人赵翼洞悉道:“曹魏则既欲移汉之天下,又不肯居篡弑之名,于是假禅让为攘夺。自此例一开,而晋、宋、齐、梁、北齐、后周以及陈、隋皆效之。此外尚有司马伦、桓玄之徒,亦援以为例。甚至唐高祖本以征诛起,而亦假代王之禅,朱温更以盗贼起,而亦假哀帝之禅。至曹魏创此一局,而奉为成式者,且十数代,历七八百年,真所谓奸人之雄,能建非常之原者也。”((清)赵翼著,王树民校证:《廿二史劄记校证》,第143页。)史著既是历史的载体,又是历史的塑造者。自曹丕代汉成功之后,宋、齐、梁、陈各正史纷纷效仿,使得这一政权更替模式成为典范政治的模板。

责任编辑:陈 鹏

“Han Wei Story” and the Construction of the Legitimacy

of the Cao Wei Regime

HU Xiang-qin

(School of Chinese Nation, North Minzu University, Yinchuan, Ningxia,750021, China)Abstract:The “Han Wei Story”(汉魏故事)refers to the historical event that Cao Pi(曹丕) gained the regime of Liu Han(刘汉)through abdication. Both Chen Shous History of the Three Kingdoms(三国志)and the Notes of Pei Songzhi(裴松之)narrated this event from the standpoint of the Cao family. Peis Notes citing the “Biography of Emperor Xian”, narrated the entire process of the abdication in a lengthy manner. This historical writing reflects the theoretical proposition of Cao Wei. At the same time, the writing also tried to highlight Cao Pis talent and morality, attempting to clarify the rationality of inheritance of nonconsanguinity. The “Han Wei Story” indicates that the political theories of “Zunxian”(尊贤)and “Qin-qin”(亲亲)have been integrated and played a role in reality since the pre-Qin period, becoming the theoretical resources for rulers to construct the legitimacy of political power. The abdication mode reflected in the “Han Wei Story” has had a profound impact on the succession of political power in Chinas subsequent dynasties.

Key words:The Han Wei Story(汉魏故事); abdication; historical writing; legitimacy construction

收稿日期:2022-12-13

基金项目:国家社会科学基金项目“魏晋南北朝正史书写与中华民族共同体意识建构研究”(21XMZ047)

作者简介:胡祥琴,北方民族大学中华民族共同体学院教授,研究方向为史学理论与史学史、魏晋南北朝史。

①(汉)郑玄注,(唐)孔颖达疏:《礼记正义》卷二一《礼运》,(清)阮元校刻:《十三经注疏》,中华书局1980年版,第1414页。

②日本学者从历史书写的角度,指出中国古代存在着“天下”与“皇帝”两种叙事模式,前者强调“选贤”;后者更加倚重“尊亲”。参见[日]渡边信一郎著,徐冲译:《自序》,《中国古代的王权与天下秩序——从日中比较史的视角出发》,中华书局2008年版,第3页。国内学者将其归纳为“亲亲”“尊贤”两种政权交接方式。参见常金仓:《中国古代国家产生的形式及其影响》,《政治学研究》,1995年第1期;晁天义:《“亲亲”与“尊贤”:前国家时代的政治遗产》,《陕西师范大学学报》(哲学社会科学版),2013年第6期。关于禅让制度方面的研究,以周一良为代表的学者多从社会舆论、文化背景等方面进行讨论。参见周一良:《魏晋南北朝史学与王朝禅代》,《北京大学学报》(哲学社会科学版),1987年第2期;周国林:《魏晋南北朝禅让模式的文化背景》,《文史哲》,1993年第3期;楼劲:《魏晋以来的“禅让革命”及其思想背景》,《华东师范大学学报》(哲学社会科学版),2017年第3期。