房地产应该如何救赎

我国房地产行业的供需已经发生深刻变化。本文指出,当前房地产行业的救赎不是推出某一项政策或者针对某一环节出台政策就可以实现的,必须是面对所有参与方的全盘式的组合政策,才能从根本上扭转预期,全面激活各方资产负债表的新的经济逻辑与基础。

2023年上半年的经济数据已出,上半年我国实际国内生产总值(GDP)同比增长5.5%,单季度考虑基数原因第一、第二季度同比增幅分别为4.6%、3.3%,环比走弱,如果经济增速继续回落,全年经济增长就有达不到5%的风险。其中过去两年对经济形成明显拖累的房地产并没有迎来疫情防控放开后的回升,截至2023年6月,当年房地产开发投资完成额累计增速为-7.9%,较截至5月的-7.2%小幅回落;单月看,如图1,在经历了一季度疫情防控放开后增速回落幅度收窄(一季度末的累计增速-5.8%)后,再度掉头转弱(6月的单月增速为-10.3%);如果考虑基数效应,两年平均增速二季度持续走弱,6月同比下降15.3%,弱于2022年12月的下降12.7%。可见,在各地差异化政策推动下,似乎也未能扭轉行业趋势。近期央行货政司司长的讲话更是明确指出:“房地产行业的供需已经发生深刻变化。”这传递出两个信号:一是决策层看到了当前的行业趋势;二是既然是“深刻变化”,那么应对措施就不能因循旧法。

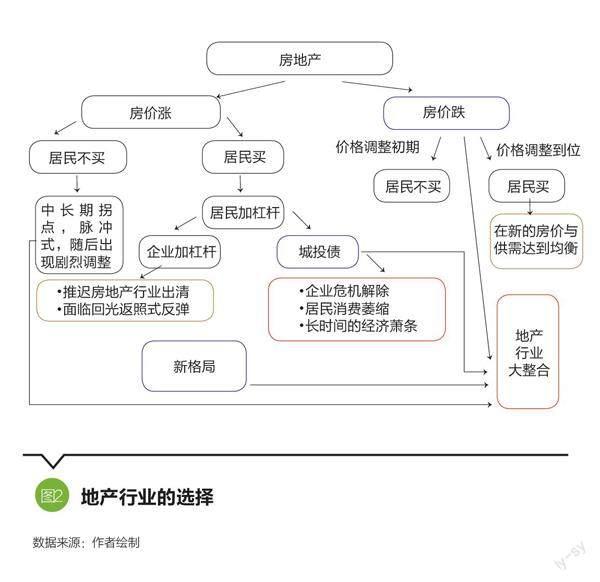

上文只反映了房地产投资不容乐观的情况,从当前市场上对房地产行业的呼吁看,人们也普遍更加关注投资下滑,认为房地产拖累经济增速,因此给出的对策多数是从挽救地产行业的角度入手。从投资的重要作用角度看挽救地产行业实际上只有一条路,即,如何扭转房价下跌的趋势,甚至通过催生适当的房价泡沫来实现。这个解决方法实际上意味着三种结局:一是扭转房价预期,刺激居民住房需求,居民继续加杠杆,这可以解决当前房地产商的困境,但是不一定能扭转房地产商的预期,很难想象在行业的供需新形势下,开发商会出了“重症室”就进“KTV(提供卡拉OK影音设备与视唱空间的场所)”。二是居民加了杠杆,如果投资没有跟上,期望的正向经济循环没有兑现,经济上没有体现,居民的收入就不会改善,那么这个杠杆很快将成为新的风险,它可能通过进一步限制居民的消费能力表现出来,也可能通过居民的资产负债表危机暴露出来,这将导致长时间的萧条,类似复制了日本20世纪90年代的经济危机,危机的大小要看资产的泡沫相对人们的收入高度,以及经济自我修复能力决定的未来收入流预期。三是假如开发商的风险偏好有修复,开发商能够适度加杠杆,考虑到供需格局的深刻变化,未来的中国房地产业可能很难回到过去的模式,因此也面临着未来应当如何定位和发展房地产业的问题。

房地产行业无论最终是哪一种发展脉络(见图2),都不能避免大面积地“洗牌”。一方面是不同的企业应对危机的能力不同;另一方面是所有企业因为经营地域、发展战略的不同,在同一场危机中面临的冲击大小必不相同。而“洗牌”也有它重要的积极作用。一方面,它本身是行业自救的行为,这个时候无论是其他业态介入,还是政府介入,都缺乏效率,成功率也很低;另一方面,供需格局发生变化,本身就要求企业关并整合,实际上也是对一些缺乏效率的项目进行淘汰,对一些更有利的资源能够集中投入。最后,假如房地产行业是真正的市场化行业,危机就是那些行业佼佼者脱颖而出的千载难逢的机会,应当允许基于市场的整合有序展开。由此,从保护消费者利益出发的“保交楼”政策需要优化,保交楼的主体不以原开发商为要求,而应当在行业兼并整合的过程中得以贯彻。

投资端主要代表了行业的供给形势,另外需要看造成当前这种行业形势的需求原因。商品房销售面积和金额2022年由于疫情而出现大幅回落,2023年初受疫情防控放开影响,两年复合增速负增长有所收窄,但是很快掉头向下,目前的情况仍处于2022年以来的低位。较为普遍的行业需求的分析是,用人均居住面积看市场空间,结合新出生人口与城镇化率后推30~40岁年龄段购房高峰期看需求短周期。笔者认为,未来中国房地产需求主要来自城镇化小幅提高新增需求和改善性住房需求,未来5年需求在10亿~13亿平方米区间,但是能否转化成有效需求确实要看房价与居民收入预期,能否转化为投资要看实际二手房的流转情况。更远期的需求不排除会有更明显的回落,因为当下房地产真实供需并没有完全显现,未来少子化、不婚、老龄化的加剧加上经济预期不稳,会慢慢改变人们对于拥有住房的观念。

把当前直接类比20世纪90年代的日本可能不太贴切,因为一些细节的背景有很大差异,但有一点可以肯定,即供需的格局正在发生深刻的变化。简单回顾一下日本经历了20世纪90年代泡沫后到当前所经历的巨变,首先是65岁以上人口占比从20世纪80年代的10%~15%上升到当前的约30%;其次是房屋年新开工户数从20世纪80年代高峰的170万回落到当前的85万,即不到高峰时期一半的水平。前文分析了测算需求与实际需求之间的转化受到很多因素的影响,日本的实际例子假如是多种因素共同决定的结果,那么可以做一个类比。当前日本总人口接近1.3亿,中国人口相当于日本的10倍以上,按户均建筑100平方米测算,新开工850万户,则建设面积达到8.5亿平方米。另外,中国建筑面积的高峰达到年14亿平方米,如果未来回落到一半,也即达到年7亿平方米。综合考虑,经历了老龄化,经济增速回落,长远中国的房地产实际需求是否有可能落在每年7亿至9亿平方米之间?除了长远需要考虑这个风险,近期更需要寻找突破当前困局的途径,平稳过渡到日本的危机后情景或者方法得当,能做得更好。

房地产行业的救赎绝不能是“头痛医头,脚痛医脚”,当然也不能是另一个极端,即用房地产长期布局或者规划的定力对当前问题熟视无睹,所谓“头痛医脚,脚痛医头”。行业解当前局与布未来局应当双管齐下。笔者梳理了房地产行业在经济活动中的整体脉络,可以清晰看出行业的参与主体包括:政府与城投公司、房地产开发商、居民、银行;牵涉了四方资产负债表:政府的、银行的、居民的、开发商的。其中城投本质上是没有资产负债表的,它本质上是地方政府土地开发的金融通道;银行的资产负债表并不是独立的,它是居民和企业经济活动的总合。单纯提出救开发商的政策,实际上对其他三方的资产负债表不一定会有实质的改善。由此,笔者提出多方方案如下:

第一,政府资产负债表。先要从政府的资产负债表着手,这关乎整个地产行业最大的获益方,因而决定了它如何推动化解房地产困局的动力。中国政府有四本账,其中(地方)政府性基金的主要来源就是国有土地出让收入,从图3可以看到近年来国有土地出让收入在政府性基金中占比不断提升,已经达到接近90%的比例。地方政府的财政收入与政府性基金收入之比则不断下降,2021年和2022年因为地产行业不景气,土地收入受影响,比例有所回升。另外,政府性基金2023年的两年复合增速月均回落20个百分点以上,没有好转。

目前全国的地货比在50%左右,即平均来看居民买一套房的成本有一半形成了政府的土地收入。假如房价下跌,原则上政府土地出让收入同比例回落,而考虑到地产商的预期也在发生变化,土地价格应该下跌更大幅度。这样看,政府是不希望房价下跌的,房价不跌只能延缓行业趋势,但如上文指出,时间越久,人们对于住房拥有的观念可能会发生变化,总体效果可能不是延缓价格调整,而是挤压行业空间。

政府实际上目前需要从两方面入手。一方面是让房价波动起来,地价随房价顺势回落,释放一部分需求;另一方面地价回落,短期政府收入回落,必須压缩政府支出,同时由中央政府发行国债置换高成本的城投债,为地方政府资产负债表增信。把实际“硬”约束地方政府支出纳入政府公共开支,改善地方政府的资产负债表长期趋势,把“软”约束部分全部市场化,长期不仅能释放地产需求,居民的消费需求也会大大改善,地方经济转而向服务业主导的经济发展模式。

第二,银行资产负债表。从2020年8月监管推出房地产“三道红线”,相应就能看出单一行业对银行资产负债表的影响之大,那么如果地产行业趋势发生变化,逻辑上银行自身的经营重点也应当有所变化。在2023年7月国新办的会议上央行货政司表示鼓励自主协商变更贷款利率转换新增贷款,但这个“鼓励”且不说不是政策,也缺乏可操作性。其一,没有银行有动力主动降低利率,这个行动相当于银行主动压降利差,压降业绩,从商业银行的股份制法律主体看相当于伤害了银行股东的利益。其二,即使银行的股东同意,通过“自主”的方式也缺乏合理的利率目标,“协商”到什么位置是合理的?不通过银行间依据个性化的业务成本竞争出一个合理的再融资利率水平,那么这个“鼓励”可能基本不会有实质的影响。

应当适时开放转按揭窗口,只有允许银行以市场化的方式开启这项业务,才能让银行的资产负债表缓慢地跟随房价走势进行调整,而不是以更激烈的方式面对房价剧烈调整的冲击。允许银行转按揭也是让银行业务模式拉开距离的最好时机,建立在银行对未来市场的差异化判断与风险偏好的不同上,银行可以重构自己的资产负债表,并借机转变自己未来的盈利模式。

2007年转按揭在国内被监管禁止,当时因为其被视为炒房的手段,有引发地产泡沫的风险,对转按揭还有一个讨论是,是否应当帮助拥有住房的高收入群体“减负”。前一个问题实际上很好解决,之所以转按揭催生了地产泡沫,是因为允许高估抵押资产价值,现在随着房价走弱趋势的日益明显,可以明确转按揭只适用于对抵押资产价值低估的情形。与此同时,为了避免个别银行的风险偏好过大,通过激进手段扩充业务规模,要维持“三道红线”的监管要求,并可以从宏观审慎的角度对参与转按揭的银行的资本金做出额外要求。要克服对转按揭财富分配效应的顾虑,需要综合考虑盘活持有存量资产居民的资产负债表的影响,一方面这会拉动相关的消费需求,另一方面,为了防止财富分配效应过大,可以尽快推出房地产税。

第三,居民资产负债表。居民是所有资产负债表的核心,现在的应对策略不仅决定未来行业的整体走势,还决定居民生活居住日常的总体格局。政府和银行进行了上述调整后,存量和有需求潜力的居民的资产负债表的当前和未来压力都会大大减轻,如果能激活居民的消费需求,经济会顺利向服务型经济转型。这个过渡并不是要放弃房地产行业,而是各方共担全社会资产负债表的调整需求,在新的房地产供需格局中基于新的经济结构达到新的均衡。

政府近年来已经明确了房地产“新发展模式”,要求“多主体供给、多渠道保障、租购并举”。目前看,在城镇商品房之外,我国逐渐形成了主要由公租房、保障性租赁住房和共有产权房构成的住房保障体系。商品房和保障性住房并行就要求:一方面建立商品房 “奢侈税”。我国商品房经历20余年的快速发展,住房拥有率已经较高,不应当单纯从增加税负的角度开征地产税,而是以财富调节的角度基于人均拥有面积推出“奢侈性住房税”,这样也不会冲击存量房的基本盘。另一方面要明确保障性住房的发展模式。新加坡的“强保障”模式(政府主导建设的“组屋”模式)和德国的“重租赁”模式(保护租户)都有借鉴意义,前者可以结合目前准备推行的“城中村”改造摸索出中国的特有模式,后者可以结合在适当放宽商品房个人拥有面积“奢侈税”起征点的基础上规范租赁市场,保障“租售同权”的租售双轨模式。

第四,开发商资产负债表。最后才会考虑房地产企业的资产负债表,因为房企在地产的繁荣周期享受到了很高的红利,同时房企的资产负债表本身就有它的周期,并且是强周期和长周期,适合因势利导而不是造成短期更大扰动。很多单纯从开发商的角度认为应当改变房价预期的建议,大概率会为开发商提供一个退出的机会。开发商新增投入是建立在对未来市场需求的判断之上,没有盘活整个社会的资产负债表。开发商只会将压力转移到银行和居民,对投资影响有限,整个投资链条无法循环起来(见图4),可能经历短暂的“回光返照”后行业不可避免地要进行更大的“洗牌”。

目前开发商遇到一些现实的困难也不容忽视,实践中地产的开发资金过去主要是通过金融机构以购买金融产品的方式融资,现在这种途径肯定无法实现,尤其是行业不经过充分“洗牌”,市场风险状况未知的情况下,金融机构是没办法给予当前的房地产资产以合理定价的。对于银行而言,即使允许扩大开发贷的规模,由于不能合理定价,也难以成为主要融资渠道。同时,当前想改预售为现售,可能让很多开发商面临严重的流动性问题,这个模式未来可能在行业充分整合后是可行的,由数量有限的有资金实力的企业承担供给的责任。当前缓解房企资金流的可行方法可能是行业的重组,保交楼政策需要有差别,按照重组后企业的开发重点和进度推进。尽管保交楼是预售制下的政策兜底,但是正如中国实施市场经济改革后还没有实质上经历过衰退,需要积累应对衰退的经验,居民也应当对于自主的行为逐步担起全责。

当前房地产行业的救赎不是推出某一项政策或者针对某一环节出台政策可以实现的,必须是面对所有参与方的全盘式的组合政策,才能从根本上扭转预期,全面激活各方资产负债表的新的经济逻辑与基础。

(秦勇为上海发展研究基金会特约研究员。本文编辑/孙世选)