儿童生存之痛:论黎紫书小说中性别意识的不彻底性

孙艳群

(大连理工大学人文与社会科学学部, 辽宁 大连 116024)

从最初在胶林都市游走的亡女、肖瑾、小爱、西门等,再到最近身处锡都“楼上楼”的盲女银霞,黎紫书在构建人类生存困境的文学图景中,多借助儿童直觉荒诞的感性经验去呈现图解外在的生存世相,复现匆促的生活真实。儿童的魔幻想象和情感渲染,使黎紫书刻意模糊小说儿童与自身之间的情感延伸关系,造就小说文本中性别审视和理性判断的隐蔽性,似乎呈现中立的书写立场,但作者回避塑造常规化天真单纯的儿童形象,聚焦边缘边陲的“问题儿童”,父亲的孱弱/母亲的控制皆成为儿童精神病态的诱因。作为家庭场域内两性关系的见证者,儿童在“非常态”家庭模式中对父母人性弱点呈现的共情差异、女性儿童“恋父厌母”的情感走向以及男性儿童对理想母亲的召唤,都显示出黎紫书现实经验中“成人情绪”对小说儿童心理思维的介入和操纵,儿童视角一旦被成人秩序的情感判断左右,纯诗、中立的原初体验便退场,因而成人化儿童视域呈现黎紫书书写过程中沾染到的男性思维,以及对父权制社会批判的软弱性和妥协性。在马来西亚,宏观华人群体的生存矛盾冲淡微观的性别矛盾,淡化了女性生存的危机感,黎紫书作为一个具有女性自觉意识的作家,带有儿童视角的文学创作无形之中揭示其女性意识的不彻底性,暴露出作家本人的“角色困惑”以及马华女性现实境遇的生存之痛。

一、儿童视角下的“成人情绪”

儿童视角是黎紫书小说中大多采用的一种叙事策略,“借助儿童的眼光或口吻讲述故事,使故事呈现过程具有鲜明的儿童思维特征”[1]。成长初阶段的儿童由于理性认知匮乏,其对父辈成人世界的理解多源于“视觉、听觉、触觉、嗅觉的官能作用和糅合”[2],因而直觉化和碎片化成为儿童叙述底色。浮荒男孩在幽闭小屋中细嗅细姨发油异变后的酸味(《浮荒》);亡女“我”窥探阿爷野兽行径听到“尘灰从顶上的横梁撒落,数以亿万计的白蚁孜孜蛆食”[3](《蛆魇》);小爱目睹爱人惨死后眩晕在被搅成一团斑斓色彩的世界中(《推开阁楼之窗》);以及俗世音流中的秘密穿透视觉死角,幻化成细密绵长的蛔虫钻进盲女银霞的耳洞(《流俗地》)。在黎紫书笔下,儿童的魔幻想象与直觉经验聚焦为主观性“物的发现”,其情感触角向蚕食白日、混沌黑夜以及浓稠梦境攀附延伸,使事实本相的发展脱离单调游动的刻板铺陈,最终令有气味、色彩和温度的感性世界显形。一旦感性体验大过理性判断,道义说教和价值评判便退出叙事范畴,世俗的原生情态在儿童眼中赤裸呈现的同时又沾染几分神秘色彩与荒诞臆想,儿童视角下故事平淡中立的叙述态度似乎由此呈现。

但儿童自我营造的情感世界之外包裹着成人的欲望现实,从百年老屋到妓院阁楼,黎紫书小说中的儿童都身处逼仄幽谧的空间,传统的家庭生活场所在成人看似一本正经的经营下充斥着背弃、虚伪、乱伦的野蛮现实。晓雅忍受父母的重男轻女(《流年》);蕙被父亲抛弃(《把她写进小说里》);银霞在稍有暗沉的午后惨遭侵犯,皆因其父辈成人有悖伦常的野蛮行为而罹患精神创伤,从逃离到回归,黎紫书不断为之铺设困惑之路,儿童最终只能蜷缩在阁楼老屋中,掐断与外界社会空间的联系,终结与自我的心灵对话,逐渐失语、病态直至双重覆灭(见表1)。父辈的“不合格”在给予儿童创伤之余又扮演启蒙角色,因其行为的过分自然化与频繁化使儿童在朦胧中被引导接触“原欲界”,开始凝视甚至模仿追随成人世界的复杂与多义,卢雅乖张(《卢雅的意志世界》),西门意淫(《我们一起看饭岛爱》),亡女弑父,小爱将婴孩溺死在马桶浊黄的污水里。儿童充斥着色欲、暴力和罪恶的口吻与行径比起成人则更加接近原始的罪恶与野性,附带“成人情绪”的儿童以极端感性接纳成人的漫漶理性,与成人之间严苛的身份逻辑与界限分隔逐渐松散。当真实与虚幻叠印的象征世界被拆解,儿童便陷入成人世界的泥潭,挣扎同化,力图获取某种存在感。黎紫书问题儿童的叙事策略使“儿童叙述本应去除成人因为阶级、立场、好恶对世界生存的偏执、功利的认识”[4]退场,不再呈现纯诗视角,当儿童通过大量感官记忆拼贴世界的动态情景,进行相关信息传达时,便会处于一种偏激状态,极爱或极恨的叙述话语就此突显,从主观上消解儿童叙述的有效度和可信度,有意模糊儿童视角去意识形态化的“原初体验”。

表1 黎紫书逼仄空间环境描写下的问题儿童

因而,问题儿童的角色塑造使黎紫书无法真正对叙述者的身份做到纯粹不介入,更无法复归儿童单纯的思维和心理。儿童对成人父母的情感评判、思维心理乃至语言描绘的背后渗透出黎紫书本人的现实经验和个人意识的干预与操纵,儿童暴力化的叙述作为显性主体浮现在文本表层,作者则借助儿童眼睛和语言暗中表露宣泄自身现实的“成人情绪”。由于问题儿童不同于正常儿童的心智,成人世界的语境对他们来说具有剥离感,黎紫书利用儿童被左右的价值判断以及荒诞叙事虚化了自身叙事的中性立场,至此,问题儿童的记忆回溯从隶属天真单纯的格式化书写中解脱出来,附带着作家本人的生活体悟走向成人化视域。黎紫书的儿童视角不再是“去性别”、“消解性别”的书写武器,进而呈现出摒弃理性判断的价值倾向性,这种倾向的背后则是作者本人潜意识深处的性别意识在起作用。但虚实交织、亦真亦幻的儿童世界让整个故事在压抑逼仄的空间中推演出多种可能与选择,黎紫书复杂的性别意识如冰块入湖得以藏匿。

二、“父亲缺席”背后的妥协对抗

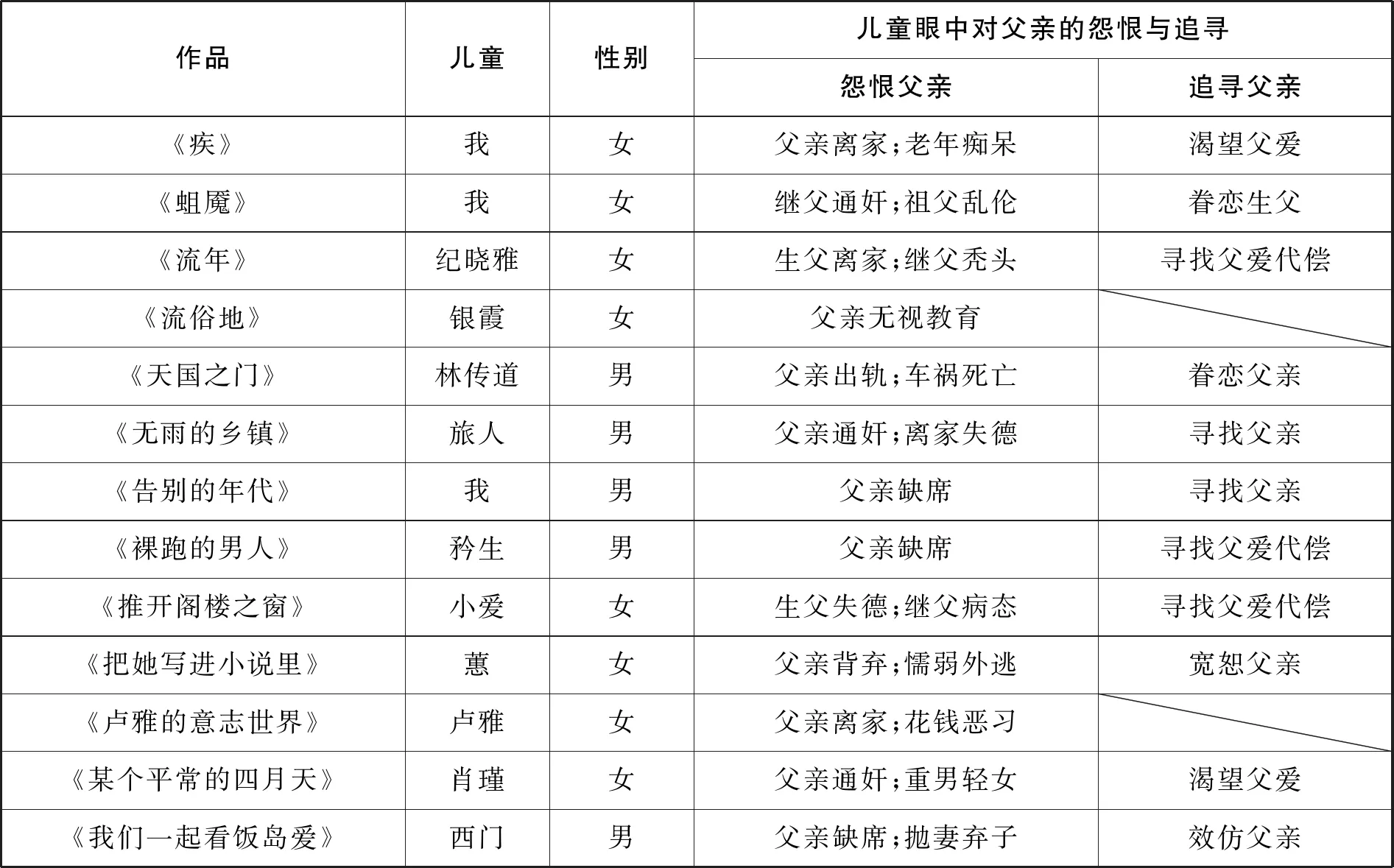

无论是从个体精神成长还是社会话语角度考量,“父亲”都具有特定的含义,是权威与力量的象征,再有传统孝悌思想的加持,无论是在真实生活还是虚构文本中,儿童对父亲的态度多呈仰视状。而“父亲缺席”却构成了黎紫书小说独特的叙事结构,其通过问题儿童的视角焦距对父亲形象进行置换式颠覆。随着儿童将温存天真的假象剥离,父亲为人的尊严也从扭曲式家庭关系中开始破碎,强奸生女(《洞》);缺席离场(《天国之门》),嫖妓通奸(《无雨的乡镇》),父亲更多地表现为超越正常阈值的无止境欲望和猥琐生命力,并逐渐失去成长能力(见表2)。作为儿童成长构建主体性的重要一角,父亲直接参与子女自我认同的过程,一旦父权秩序缺失,儿童回溯自我的通道随之关闭,失语的生存机制突显,身份困惑危机潜在且绵长。小说中亡女、肖瑾、西门等儿童无一不陷入“无父”的精神困顿,其精神迷茫则源自对父亲承认的心理前提,承认父亲成为小说“父本位”的变相再版,黎紫书的“无父”焦虑借由失语儿童的直接目睹,在潜意识中对绝对父权进行记忆再现,促成文本对父权话语追随“非处心积虑”的暗示。

表2 黎紫书小说中儿童对父亲的怨恨与追寻

尽管父亲退场,但在其权威笼罩下儿童的生存空间却被大幅圈限,“父亲以不在某一空间表现他处处存在的优势”[5]。小说中儿童的“无父”焦虑外化为逼仄环境的视觉体验,儿童个人空间与社会空间的连续性被阻断,肿胀情绪由此积压,焦虑演化为报复,便转向对父亲的精神“弑杀”——父亲遂成为肖瑾眼中“发育不良的壁虎”(《某个平常的四月天》),小爱眼中“犹如烂橘般的脸庞”以及晓雅眼中的虚伪秃头。作为文本中心符号,父亲是男权话语的象征,黎紫书通过儿童凝视父亲的人格腐化,使文本代际关系呈现对立与罅隙,但其儿童的“弑父”书写已然脱离传统父子相争内核,两者相互松散失焦的逻辑关系成为串联文本的隐秘脚注,即父子基于血缘世俗的伦理关系被削弱,严苛的身份界限被淡化,矛盾对抗呈现无争执状态。比之“弑杀父亲”,黎紫书对两者无交流关系的弱化处理更倾向于“消解父亲”,消解是对事物理念的颠覆与改变,文本中父子关系的弱化、儿童出现同父亲般的生命体征,既是对传统“弑父”书写的颠覆,也是对传统父子等级观念的改变。父亲的缺席没有让父亲真正消失,反之将激烈对抗刻意消解,这就致使儿童“弑父”对男性中心主义的批判力度大幅削弱,未能从实质上达到对男权文化的彻底解构,这场利用儿童为视角切入点的性别之战,最后的结局带着企图与父亲和解妥协的意味。黎紫书试图利用儿童“弑父”逃离男性强权的层层话语,但在挣脱过程中却又半途折返,其反抗情感的软弱性和妥协性在一定程度上归因于作者本人对男权话语世界承认的潜意识。

“父亲和子女之间的复杂关系其实是人类生存最深刻的部分,其往往体现出生命密码的一种传递,这种传递并不等同于后来者和先在者的断裂和决绝,反倒有可能为后来者寻获新的生长点和支撑点。”[6]因而黎紫书笔下“父亲的缺席”一体两面,儿童“弑父”胶着隐晦的“寻父”。父亲虽被亵渎丑化,但仍被视为可崇拜依靠的权威以及儿童精神欲望的优先载体,儿童对父亲抱有的期待阈值,使其倾尽全力,以近乎偏执的态度消解父亲的现实缺失,亦如小雅、肖瑾等女性儿童寻找父爱代偿的畸恋,旅人、林传道等男性儿童试图追随父亲、成为父亲的努力,儿童对父亲的追寻成为父亲地位不可动摇的预言与应证。黎紫书利用儿童视域对父亲形象进行解构又重构,通过理想之父填补“无父”精神空缺的尝试,实则暗喻女性对男性无意识依附的传统逻辑,父亲父法概念在儿童的寻父恋父中重新复位,父亲成为儿童“唯一的男人”和框定确证自身存在的标本与戒尺,亦如“我”对父亲“只要你一天还在,我就无法对婚姻释怀”[7]的低语(《疾》)。而一旦父亲被追寻,儿童的情感皈依终将走向对其人性弱点的共情——蕙宽恕父亲离弃(《把她写进小说里》),旅人效仿父亲嫖妓,儿童对父亲离弃的宽恕与对母亲“性过错”讥讽之间的共情差异,都具有向父亲倒戈的意味。黎紫书操纵儿童对共情对象刻意选择,将父子对抗转嫁为母子对立的背后是对父亲存在给予的伦理肯定,其本应偏离父权文化的裂痕书写在儿童对父亲的共情中渐次弥合。

三、“厌母恋母”暗喻的性别之战

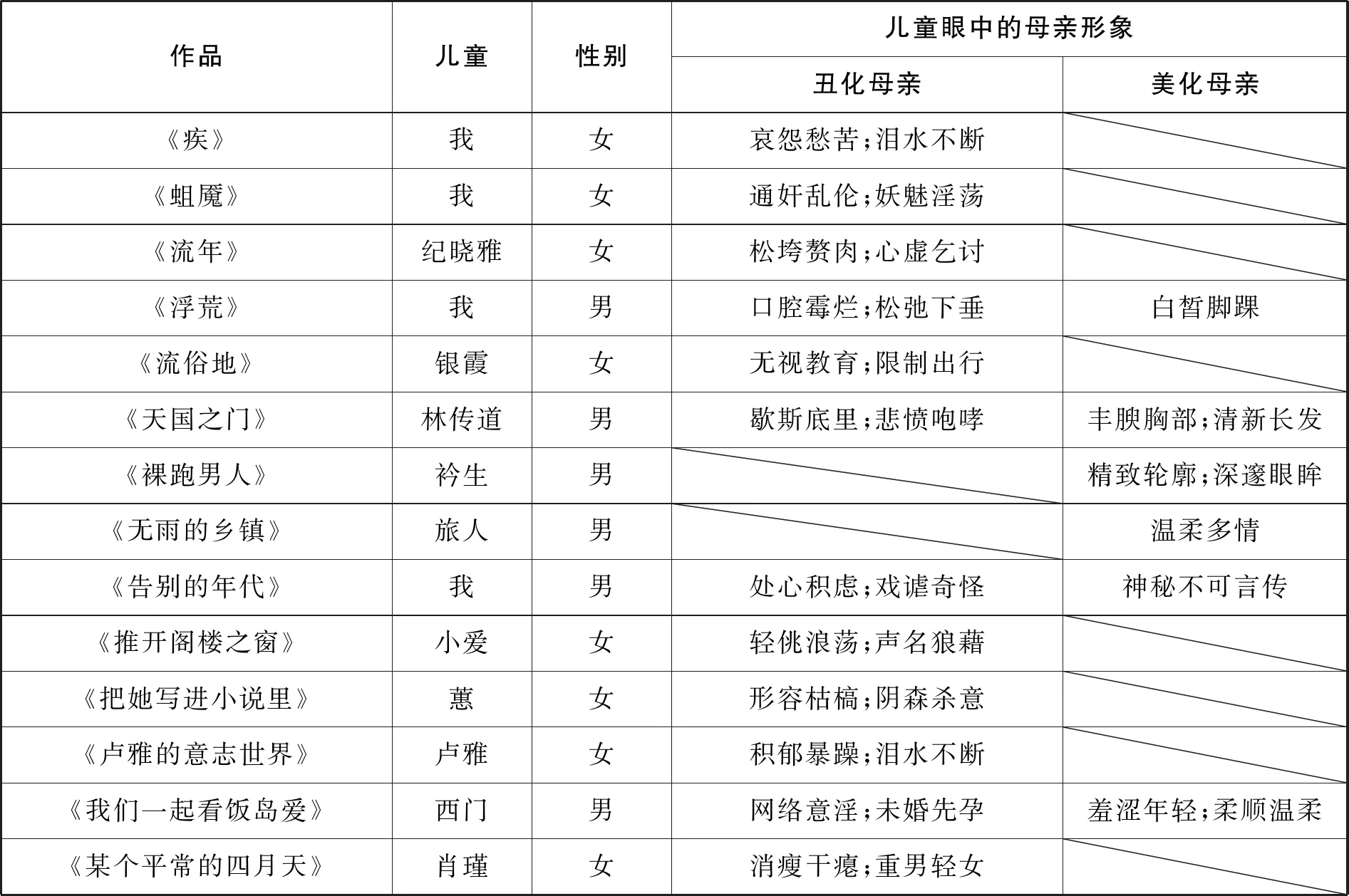

问题儿童尚未具备独立判断和自我意识,“因母失父”心理使其仇视母亲对父亲权力的代行,并内化为自我否定,当情感压制,父亲的世界观便于其生命中进阶复活,从而无视母亲的弱者地位和生存困境。同时母亲对所处环境所采取的反击措施带有报复冲动,将社会家庭给予的身心伤害转嫁给儿童,江九嫂虐杀蕙的猫,素珠试图掐死西门,母亲们在文本中上演一场场弱者对弱者的报复性戏仿。小说“非常态”家庭模式承载母子关系的内在裂变和恶性循环,儿童“弑父”后的生命疲乏与情感焦虑成为其攻讦母亲的合理借口,“慈母”理想的失落亦使儿童绵延的恨意加注于母亲,母子理想关系失落,于此激发家庭第二种矛盾。因此儿童冠以母亲心虚、自私、淫荡、戏谑的字眼都强调其自身的“厌母情结”(见表3),蕙眼中的江九嫂形容枯槁;卢雅眼中的母亲脸如黄连;小爱眼中的母亲轻佻浪荡,母亲形象至此被过度丑化。虽然黎紫书尽力摆脱“绘声绘色描述女人之间的勾心斗角和互相残杀”[8]的病态书写,但其笔下母子对抗的实质是以父亲为代表的男性文化对两者亲密关系的轻易消除。尽管作为叙述者的性别身份在黎紫书笔下能随意切换,但性别切换的背后,儿童对母亲的厌恶态度脱离不开男权传统的藩篱,躲在儿童视角背后的黎紫书并没有完全跳出男性意识的框限,其潜意识中仍将“男性话语作为观察和审读世界的重要背景”[9]。

表3 黎紫书小说中儿童对母亲的丑化以及理想

“寡母抚孤”作为一种传统家庭模式,指“寡居的母亲独自支撑家庭,抚养孤子成材”[10],黎紫书小说中父亲缺席的又一层旨意便是寡母抚孤。从卢雅母亲迫于生计“跳飞机”到西门母亲撰稿养家,母亲成为孤寡家庭承担抚育职责的唯一角色,在与子女爱与恨的对立拉扯中更加突显其支撑家庭机器平稳运行的吃力感,但庇护在儿童眼中却成为理所应当,亦如蕙认为江九嫂本应承受家庭“一切泰山压顶般的灾难”。这样的情节书写在文本中实际上演一个现实,即父亲可以缺席,但母亲必须在场,并且去实践自己的母性本能,女性的“生殖角色”成为儿童眼中既定的女性特质和母性标准,黎紫书介入儿童心理,构建文本中的“母性空间”,从而进一步确证男性俯视视角下的女性哺育本能。但母亲的极力抚养未能使儿童健康成长,对于女性儿童,“无父”的精神困顿让其寻求“父爱代偿”的畸恋;对于男性儿童,则是怯弱阴柔,猥琐意淫,丧失父权社会本应赋予男性的力量与职责。儿童发酵欲望与病态偏执的养成虽然与母亲自身素质牵扯不开,但以父亲为代表的男性文化缺失亦是儿童病态的重要推力,因而,“寡母抚孤”的情节设置其实预设了一条叙事逻辑,即在女性儿童正确性爱观的塑造,在男性儿童阳刚性格的养成过程中,父亲这一角色具有难以取代的重要地位。

“浮现在男权意识中的对女人的欲望有三种,相应产生满足这三种欲望的三种女人:满足日常生活需要的母性的女人、满足肉体需要的娼妓一样的女人、满足精神需要的诗性的女人。”[11]黎紫书小说中,儿童眼中的母亲分裂为两种形态,一半的母亲根植于家庭琐碎细节的生命内耗,偏执丑陋,另一半的母亲则穿行于儿童的生活现实与虚幻梦境之间,精致美丽。在儿童对母亲两极化的窥探中,召唤“理想母亲”的男性儿童俨然成为男性叙述声音的同构,衿生爱慕舅母精致轮廓;旅人从妓女身上感知母亲的温柔;林传道对母亲“细致白皙的皮肤,逆光的边缘泛了一抹金色的光晕”的手臂着魔,母亲不再以完整主体出现,而是被分割成眼睛、脸庞、胸部、脚踝等引人遐想的身体部位,缠裹出诗性和肉性,就此,美丽母亲诱发儿童依恋和儿童召唤理想母亲形成闭环。但小说男性儿童对母亲肆意观看和想象背后对应的却是母亲观看视角的空缺,母亲遂成为承载男性儿童欲望的想象物和其构建自我的桥梁。所以,母亲在满足儿童叙述者视觉享受的背后其实寄托了黎紫书本人对母亲的审美理想,并且其通过男性儿童之眼反射出的“美丽母亲”和男权社会体制内对女性的欣赏规范有着很大的相似之处,借助反串的男性视角叙述的背后,是黎紫书已经无意识参与到男性欲望的流通。

四、结语

性别意识作为个人的核心内容,是家庭、社会环境齐力塑造的产物。“我父亲有三个妻子,住在不一样的地方,我母亲是二房,他大概每个周六回来,星期一早上就走,又是个赌徒。”[12]母亲哀号和父亲背离成为黎紫书“精神组织中引起动荡与持久效应的剧烈事件”[5],不幸的童年经历让黎紫书认识到成人世界的芜杂残酷。“缺失性体验与创作动因的关系主要表现在缺失带给人痛苦,但也唤起他们力图重新得到缺失对象的顽强意志”[13],父爱的缺失让黎紫书一度通过怨恨父亲来宣泄压抑的情感,但无父的焦虑又使她产生补偿愿望,将自己情感诉求的触角伸向父亲,渴望填补和父亲之间存在的巨大空洞,这种心理结构定势便不自觉地延伸到文学创作,这就决定了黎紫书作品中带有对父亲强烈的精神欲求。

而在男权父权占主导地位的马来西亚,无论男女,其思维方式都会受到社会的规约,会不自觉地完成在男性话语下的自我整肃。自五一三事件之后,华人的经济、政治、文化空间被极大的缩减,一度沦为二等公民。华人女性承受来自家庭意识空间和社会中心话语的双重摒弃,女性价值失落淹没。这种原本能孕育强烈独立性别意识的土壤,却因宏观华人群体的生存矛盾,在一定程度上冲淡了微观的性别矛盾与女性生存的危机感,正是因此,黎紫书不自觉地陷入一种“角色困惑”。黎紫书认识到女性不得不接受男性的特点,将男性的价值观念作为自己的模仿对象,并学会利用“成为男性”来获取自身价值认同,她刻意忘却自己的女性身份,“经常把自己当男性看”[12],像男性一样去处理事务、承担家里的需要。这种主动男性化的表演行为其实是黎紫书对自己缺失“男性之根”做出的变相掩饰,因而文本建构无意识地向男性中心靠拢,带有男权意识的深刻烙印。

作为女性,黎紫书的“性别特征不可能同她的文学创作能力分开”[9],其有意识地聚焦游离在文明秩序之外的群体,尤其是女性儿童,思索她们在不断走入围城又不断追寻自由的生存与存在,揭示深层意义上的生存之痛,借由女性的生存图鉴在占据权威地位的男性世界中构建女性话语空间。但是,在作者所极力张扬的女性意识和价值肯定的背后深受男权文化的干扰,尤其是在以儿童视角切入的文学创作中更为明显。借助问题儿童的感觉性体验,黎紫书在文本中对父亲母亲进行肆意解剖。对父亲,儿童以“无父”的焦虑为起点,“恋父”的追寻为终点;对母亲,以女性儿童对母亲的丑化为主攻,男性儿童对母亲的审美理想为辅助,最终儿童漠视母亲无望地挣扎呼号,走向对父亲猥琐生命力的共情,但不论哪条途径,被黎紫书操纵的儿童之眼最终还是落到了“男人”身上,这种书写模式在一定程度上暴露出黎紫书性别意识的不彻底性。