2000—2020年山西省农业碳排放时空特征及趋势预测

王树芬,高冠龙,2,3,4*,李伟,刘思敏

(1.山西大学环境与资源学院,太原030006;2.中国科学院西北生态环境资源研究院,兰州730000;3.山西省黄河实验室,太原030006;4.甘肃省祁连山水源涵养林研究院,甘肃 张掖734000;5.国家林业和草原局经济发展研究中心,北京100714)

近40 年来全球陆地气温以每10 年0.320 ℃的速率显著升高[1],极端气候事件频繁发生,使得人类生产生活面临巨大的挑战[2],而造成全球气候变暖的罪魁祸首是人类活动导致的温室气体排放[3-4]。为应对全球气候变化,中国提出了“2030 年前实现碳达峰,2060 年前实现碳中和”,并将实现双碳目标纳入生态文明建设整体布局。研究表明农业既是碳排放的主要贡献源[5-7],又是重要的碳汇系统[8-9]。相比其他领域,农业减排更具成本有效性。因此,控制农业碳排放量,对我国实现双碳目标、改善环境问题等具有重要意义。

目前国内对农业碳排放测算和特征分析方面的研究成果较多,从尺度来看,主要关注国家和省级层面,研究人员先后测算了我国不同时期的农业碳排放量[5,10-16],发现我国农业碳排放量均呈上升的趋势,且区域差异明显,但两极分化现象逐渐减弱。碳排放量整体分布格局为中东部高西部低,传统农业大省为我国农业碳排放量的高值区。从省级层面来看,黄锐等[17]对2003—2018 年山东省农业碳排放特征进行了探讨,结果表明山东省农业碳排放量呈先上升后下降趋势,农业碳排放强度地区差异明显。高晨曦等[18]对2001—2020年河南省农业CO2排放特征进行研究,发现全省农业CO2排放量呈现先升高后降低的趋势,土地利用是农业CO2排放的主要贡献源。李远玲等[19]分析了湖南省农业碳排放的空间差异,发现湖南省各县(市、区)农业碳排放的空间同质性逐年增强,湘北和湘南地区碳排放量较高,湘西和湘中地区则较低。田云等[20]利用DEA-Malmquist 分解法测度了湖北省农业碳排放效率,研究表明湖北省农业碳排放效率总体处于上升态势,地区差异明显,其中以武汉最高。在过往研究中关于农业碳排放量预测方面的研究较少,用于预测的方法主要有灰色预测模型[21]、环境库兹涅茨曲线等[22]、STIRPAT(Stochastic Impacts by Regression on PAT)预测模型[23]。本文采用STIRPAT 模型对山西省农业碳排放量进行预测,该模型不仅可以结合人口、经济、技术等指标,还可以分不同情景进行分析预测。

通过对农业碳排放相关文献的梳理,发现大多数学者的研究主要集中于全国层面和部分经济发达省份的农业碳排放情况,对山西农业碳排放的研究相对较少。山西省作为重要的粮食产地之一,2020 年农业生产总值为1 935.84 亿元,其中种植业、畜牧业共占比86.9%。针对山西省农业碳排放情况的研究,从农业源选取的方面来看,刘治国等[24]、张瑞玲[25]估算了山西省施用化肥、农药、农膜、农用柴油以及灌溉、翻耕、秸秆焚烧过程中产生的碳排放量,赵晓强等[26]在前二者基础上增加测算了畜禽养殖中动物肠道发酵排放的甲烷气体中的碳。从农业碳排放量预测方面来看,关于山西省农业源碳排放预测的研究较少。因此,本研究在上述关于山西省农业碳排放的研究基础上增加测算了动物粪便管理过程中产生的碳排放量,分析其时空排放特征,并分情景预测2021—2030年山西省农业碳排放量,补充和完善山西省农业碳排放的研究,为山西省制定农业发展政策和实现碳达峰、碳中和目标提供参考。

1 研究方法与数据来源

1.1 农业碳排放量测算

借鉴IPCC 的碳排放系数法,结合已有研究成果和山西省农业生产特点,测算模型如下:

式中:C为农业碳排放总量;Cj为第j种碳源的碳排放量;Ej为第j种碳源活动水平;Fj为第j种碳源的排放系数(表1)。本文将CH4、N2O 统一换算成碳排放量,根据IPCC 第五次评估报告结果,CH4和N2O 转化为CO2的100年增温潜势系数分别为28和265。

表1 农业碳源及温室气体排放系数Table 1 Agricultural carbon sources and greenhouse gas emission factors

1.2 农业碳排放强度测算

农业碳排放强度是指单位农业经济效益所消耗的碳[29],故农业碳排放强度可表示为:

式中:T为农业碳排放强度,t·万元-1;C为农业碳排放总量,t;AGDP为农业总产值,万元。

1.3 农业碳排放预测

Ehrlich 等[30]提出了IPAT 模型,在此基础上,Dietz等[31]对IPAT 模型进行了修正,提出了STIRPAT 模型,其基本模型为:

公式(3)经对数化处理后变为求和模式:

式中:I为农业碳排放总量,104t;P为农村人口,万人;A为农业人均GDP,元·人-1;T为农业碳排放强度,t·万元-1。将产业结构变量引入模型后为:

式中:S为农业产业结构(农业增加值/农业生产总值)。

1.4 数据来源

本文使用的基础数据,即2000—2020 年山西省消耗的化肥、农药、农膜、农用柴油量,农作物播种面积和灌溉面积,以及农业产值均来源于山西统计局(http://tjj.shanxi.gov.cn/)历年的山西省统计年鉴。其中,化肥量以折纯量表示,农业产值以2000 年为基准,将各年份的农业产值折算到2000 年,以消除价格波动的影响。

2 结果与分析

2.1 山西省农业碳排放时序特征

2.1.1 农业碳排放量时序特征

2020年山西省农业碳排放量为346.8万t,相较于2000 年(395.4 万t)减少了48.6 万t,年均递减0.7%。其中,种植业和畜牧业产生的碳排放量分别为153.2万t 和193.6 万t,分别占农业碳排放总量的44.2%和55.8%。从图1 可以看出,山西省农业碳排放量总体呈现先缓慢上升而后波动下降的变化趋势。2000—2005 年为持续上升阶段,至2005 年碳排放量达到最大值442.9 万t,比2000 年增加了12.0%,年均增长2.3%。2005—2009 年为持续下降阶段,下降趋势较为明显,至2009 年创下整个考察期内碳排放量的最小值(297.9 万t),年均递减9.4%。2009—2015 年为平稳上升阶段,由2009 年的297.9 万t 增加到2015 年的355.4 万t,年均增幅3.0%。2015—2020 年为波动下降阶段,虽然2020年较2019年有所增长,但总体下降趋势较为明显,年均减少率为2.0%。

图1 2000—2020年山西省农业碳排放量变化Figure 1 Change of carbon emissions from agriculture in Shanxi Province from 2000 to 2020

2.1.2 农业碳排放强度时序特征

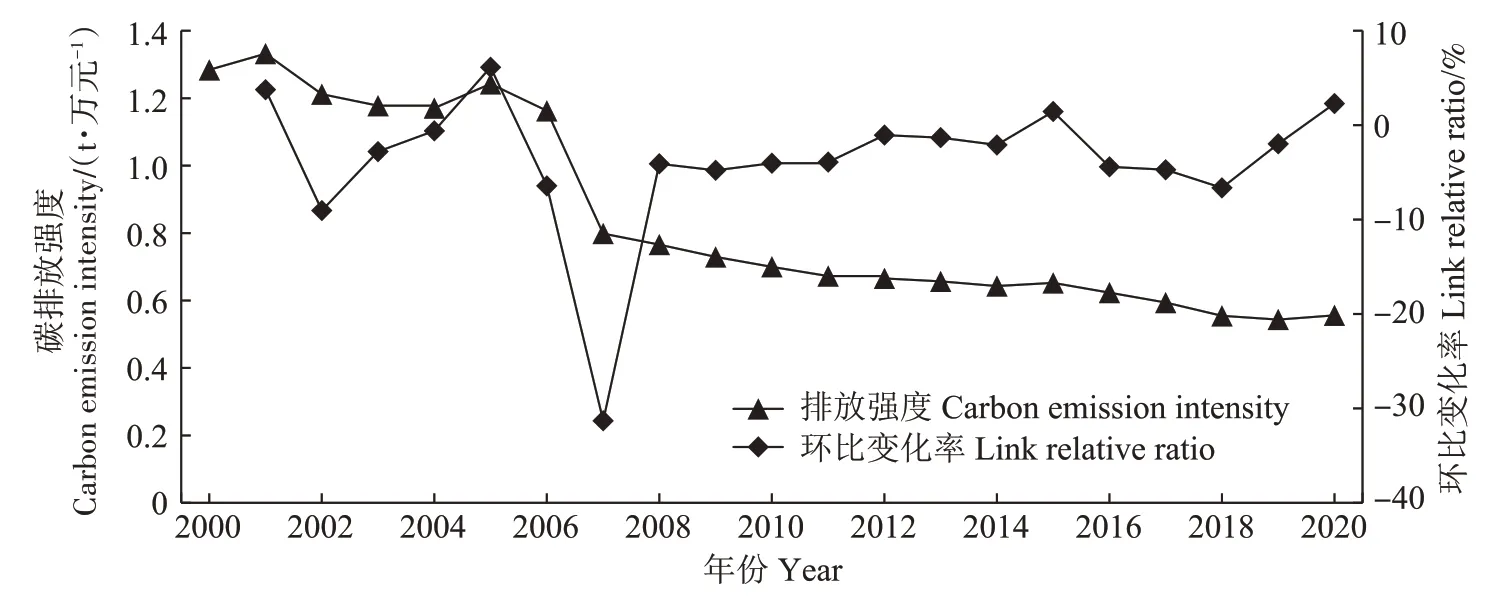

农业碳排放强度是指单位农业产值所消耗的碳,碳排放强度数值越小,表明农业生产效率越高。由图2 可得,山西省农业碳排放强度整体呈波动下降的变化趋势,由2000的1.3 t·万元-1下降至2020的0.6 t·万元-1,减少了56.7%,年均降幅4.1%,2019 年碳排放强度降至最小值0.5 t·万元-1。从环比变化来看,只有2001、2005、2015、2020 年为正值,其余年份均为负值,表明随着农业生产结构不断地调整和优化,山西省的农业生产效率在逐步提高。

图2 2000—2020年山西省农业碳排放强度变化Figure 2 Change of carbon emission intensity of agriculture in Shanxi Province from 2000 to 2020

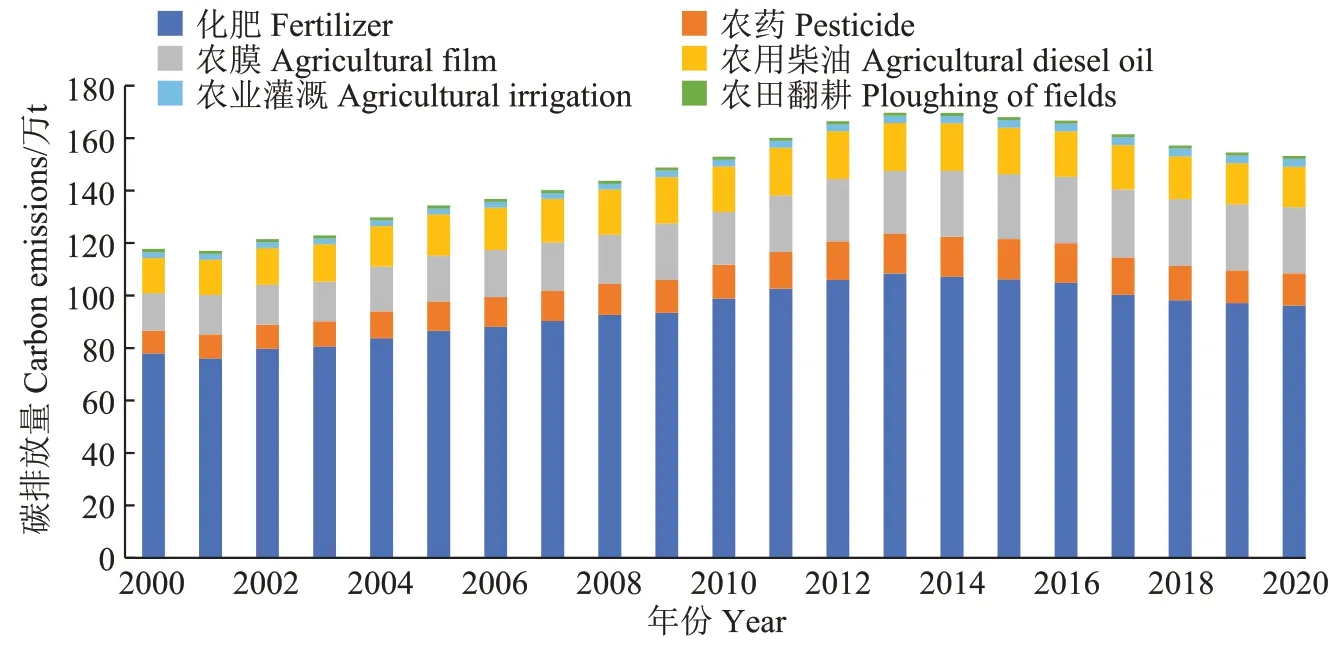

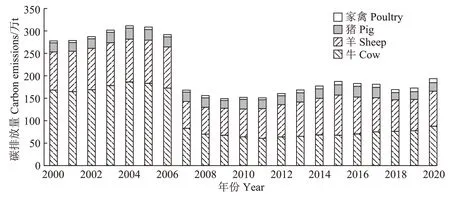

2.1.3 农业碳排放结构时序特征

2000—2020 年山西省种植业碳排放量占农业碳排放总量平均比例为42.2%,畜牧业排放量平均占比为57.8%。由图3、图4 可得,化肥是种植业碳排放最重要的来源,其碳排放量年均占比26.9%,其次是农膜、柴油、农药,贡献率分别为6.0%、4.7%、3.6%。牛、羊是畜禽养殖碳排放最主要的两大来源,碳排放量的平均贡献率为28.4%、21.9%。从年际变化看,山西省种植业的碳排放量呈先快速上升后缓慢下降的趋势,在2013 年达到峰值169.6 万t,贡献率为50.2%。其中,因化肥、农药、农膜投入使用产生的碳排放量逐年增长趋势明显,年增长率分别为1.1%、1.8%、2.9%。畜禽养殖的碳排放量呈缓慢上升-快速下降-波动上升的变化趋势,2004 年碳排放量达到最大值311.3 万t,占全年总排放量的70.6%。2006 年后畜禽养殖的碳排放量降幅明显,至2009 年降到最低值149.2 万t,相较于2004年减少了52.1%,年减少率为11.5%。

图3 种植业碳排放结构及变化趋势Figure 3 Structure and trend of agricultural carbon emission

图4 畜牧业碳排放结构及变化趋势Figure 4 Carbon emission structure and trend of animal husbandry

2.2 农业碳排放空间特征

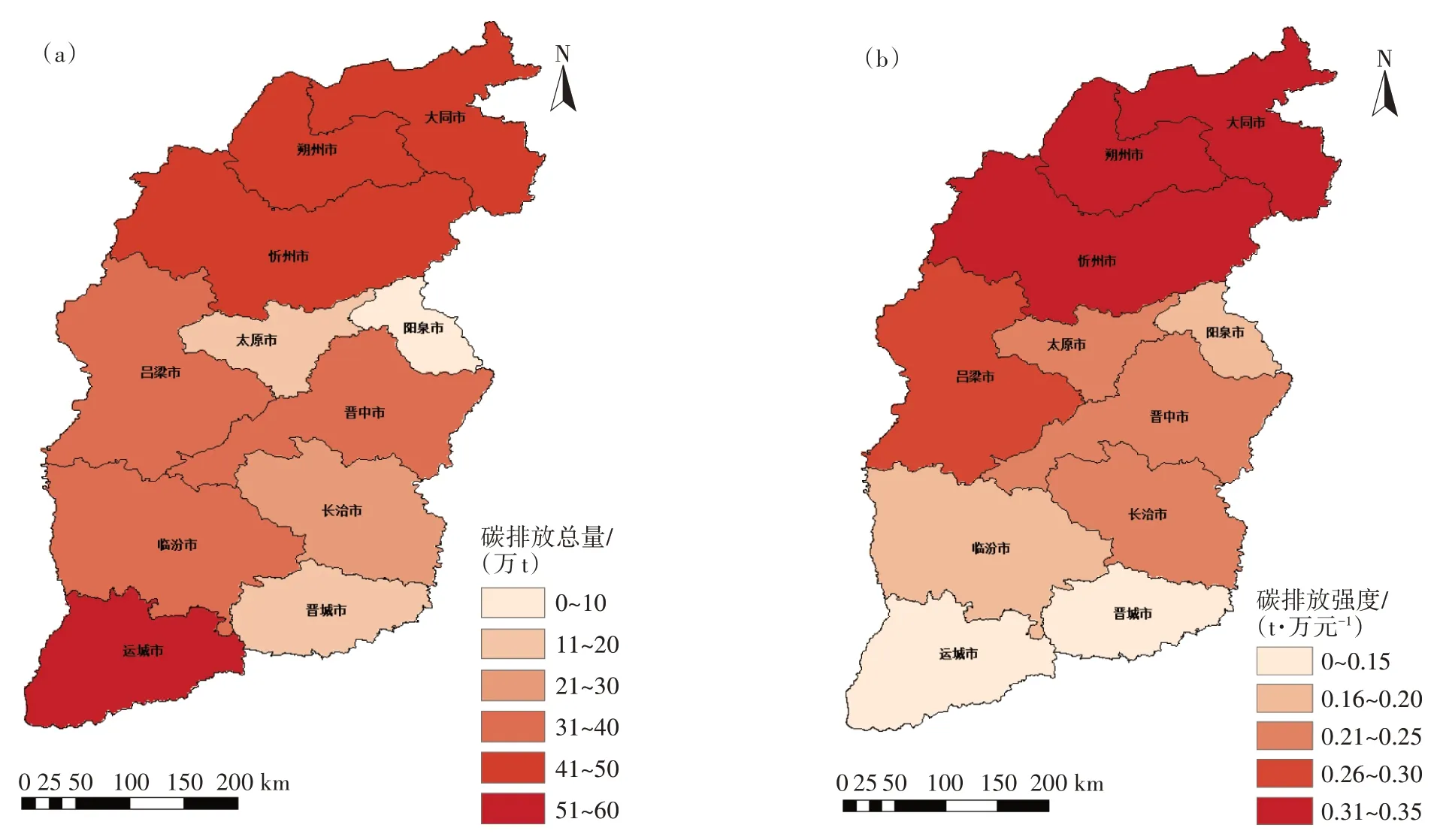

本研究基于Arcgis10.8,从农业碳排放总量、排放强度两方面来探讨山西省农业碳排放的空间特征,图中颜色越深表示农业碳排放量越多,碳排放强度越高。由图5可得,在2000年忻州、运城、晋中是山西省农业碳排放的高值区,碳排放量分别为51.82 万、50.50 万、50.35 万t,其次为朔州、大同、临汾,农业碳排放量范围在40万~50万t,吕梁、长治农业碳排放量在30 万~40 万t 之间,晋城、太原、阳泉农业碳排放量相对较低,均低于20 万t。从农业碳排放强度来看,大同、忻州、朔州、阳泉属于高强度排放区,碳排放强度在1.6~2.0 t·万元-1之间,其次为吕梁、晋中,农业碳排放强度分别为1.44 t·万元-1和1.42 t·万元-1,临汾和晋城碳排放强度相近,长治、运城、太原碳排放强度相对较低,均低于1.0 t·万元-1。

图5 山西省2000年农业碳排放空间分布Figure 5 Spatial distribution of carbon emissions from agriculture in Shanxi Province in 2000

由图6 可得,2020 年位于山西南部的运城(55.6万t)是全省农业碳排放量最高的地区,其次为忻州、大同、朔州,碳排放量分别为49.9 万、42.0 万、41.8 万t。与此相对,阳泉是山西省农牧业碳排放量最低的地区,碳排放量为3.6 万t,太原和晋城的农业碳排放总量不相上下,都略高于阳泉,这3 个地区为全省农牧业碳排放的低值区。吕梁、晋中、临汾碳排放量处于同一等级。从农业碳排放强度来看,2020 年山西省各地市碳排放强度范围在0.11~0.34 t·万元-1,忻州、大同、朔州是山西省农牧业碳排放强度最大的3个地区,碳排放强度分别为0.34、0.33、0.33 t·万元-1。吕梁碳排放强度为0.27 t·万元-1,处于第二级。山西省农牧业碳排放强度最小的地区是运城和晋城,碳排放强度分别为0.11 t·万元-1和0.14 t·万元-1。而太原、晋中、长治、阳泉、临汾碳排放强度范围在0.18~0.21 t·万元-1。

图6 山西省2020年农业碳排放空间分布Figure 6 Spatial distribution of carbon emissions from agriculture in Shanxi Province in 2020

对比分析2000年和2020年山西省农业碳排放空间分布可得,从2000 年到2020 年山西省各地市农业碳排放量、排放强度均有所下降,其中忻州、晋中由农业碳排放量高值区转变为中高排放区,低值区仍是以阳泉、太原为主的地区。农业碳排放强度分布格局相对稳定,以大同、朔州、忻州为核心形成晋北高强度排放区,阳泉由高强度排放区转变为中强度排放区,低强度排放区多集中于以运城、临汾、晋城、长治为主的晋南地区。整体来看,2000—2020年山西省农业碳排放总量高值区多分布于晋北及晋南,低值区分布于中部地区,农业碳排放强度呈晋北高晋南低的分布特征。

2.3 山西省农业碳排放预测

2.3.1 模型构建

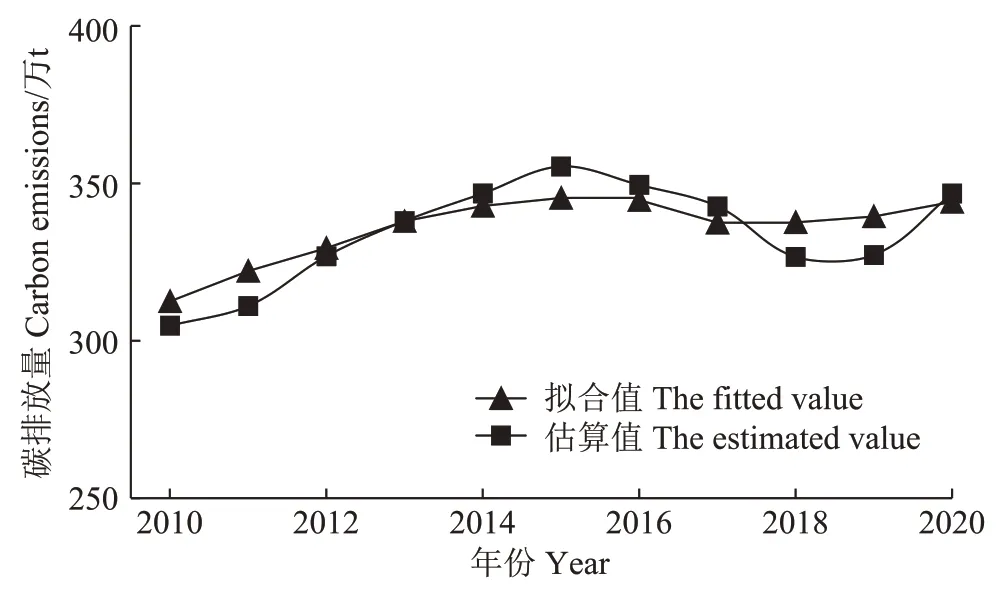

由于2007—2009 年山西省农业碳排放量受到很强的外力因素干扰,为提高预测模型的精确度,本研究基于山西省2010—2020 年的农业碳排放量构建预测模型。为解决自变量之间存在多重共线性的问题,本文采用了岭回归法进行建模。取K=0.024 相应的岭回归估计模型(式6),由岭回归估计结果可得(表2),lnP、lnA、lnT、lnS的岭回归系数都通过了显著性水平 检 验,R2为0.972,调 整 后 的R2为0.965,F值 为16.65,在1%检验水平下显著,符合统计学意义,模型整体拟合良好。由模型表达式可知,农村人口、农业人均GDP、农业碳排放强度、农业产业结构每变化1%,山西省农业碳排放总量会分别变化-0.156%、0.207%、0.168%、0.210%。将模型拟合得到的结果与估算值比较(图7),可得二者总体变化趋势近似,偏离度较小,相对误差范围在0~6%,说明预测模型相对精确,能够用来预测山西省农业碳排放趋势。

图7 2000—2020年山西省农业碳排放量拟合值与估算值对比Figure 7 Comparison of fitted and estimated agricultural carbon emissions from 2000 to 2020 in Shanxi Province

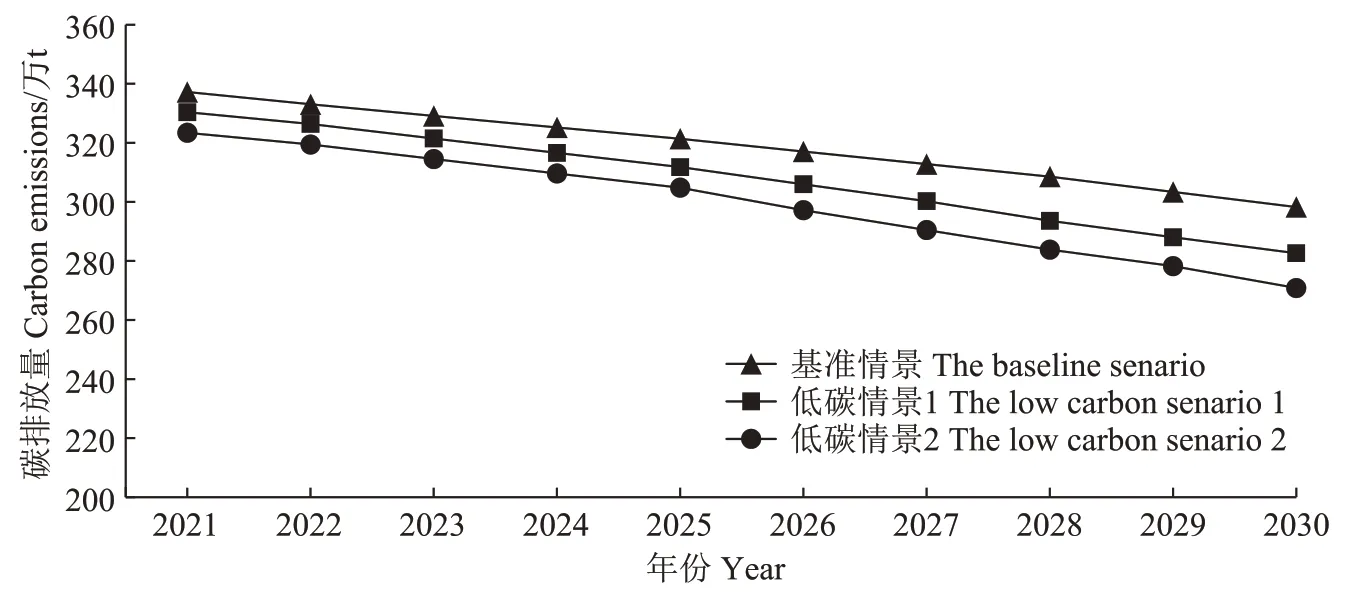

2.3.2 2021—2030年农业碳排放预测

根据山西省农业发展现状,结合《山西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》(以下简称山西省“十四五”规划)中的相应指标,对模型参数(P、A、T)的年增长率进行设定(表3),其中农业生产效率增长率设定参照国家“十四五”规划中的规定,到2025年单位生产总值CO2排放累计降低18%,年均下降约4.8%;人均农业GDP 增长率依据山西省“十四五”规划中居民人均可支配收入年均增长率5.8%左右的目标设定;农村人口与城镇化率具有相反的增长率,参考山西省“十四五”规划中预期到2025 年常住人口城镇化率68%,则农村人口增长率约-1.6%;农业产业结构影响因素没有具体的发展目标,建立(2,1,0)自回归移动平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average Model,ARIMA)进行预测,得到山西省在基准情景和两种低碳情景下的农业碳排放趋势(图8)。结果表明,基准情景中,到2030年山西省农业碳预测量为298.3 万t,较2021 年减少11.5%,年减少率为1.4%。低碳情景1 中维持与基准情景相同的经济发展指标(农村人口、农业人均GDP)增长率,并进一步提高农业生产效率,加速调整农业产业结构,到2030 年的农业碳预测量是282.6 万t,相较于基准情景减少了15.7 万t,降幅为5.2%。在低碳情景2 中,农业减排指标(农业碳排放强度、农业产业结构)年变化率与低碳情景1 相同,而放缓经济发展速度,预计到2030 年山西省农业碳排放量为270.9 万t,比基准情景和低碳情景1碳排放量分别减少27.4万t和11.8万t,减少率分别为9.2%和4.2%。对比上述3种情景,低碳情景1 可能最符合未来山西省农业发展路径,在保障农业经济发展速度的同时,严格实施农业碳减排政策,山西省农业碳排放量会大幅减少。而在低碳情景2 中放缓了各项社会经济、农业经济发展水平指标,虽然在一定程度上减少了农业碳排放量,但从长远来说,可能会积累更多的碳排放,容易增加社会矛盾,并且与当下经济、社会快速发展的大方向相违背。因此,在兼顾农业经济发展与农业减排的条件下,应将加大研发与应用农业生产新技术作为抑制农业碳排放的突破口,配合各项农业碳减排政策与措施,实现农业高质低碳的可持续发展。

图8 2021—2030年山西省农业碳排放预测量Figure 8 Forecast agricultural carbon emissions in Shanxi Province from 2021 to 2030

表3 各参数增长率设定Table 3 Setting of growth rate of each parameter

3 讨论

3.1 山西省农业碳排放特征

2000—2020 年山西省种植业碳排放量呈持续上升而后缓慢下降的变化趋势,这与国家农业政策紧密相关[32],2003 年推行农村税费改革,2004 年加大力度实施“两减免,三补贴”的财税政策、2005 年从多方面部署提高农业综合生产力、2006 年全面取消传统农业税,一系列的惠农政策鼓励了农民的种粮积极性,使得化肥、农药、农膜投入量逐年增加,在2014 年达到最大值,较2000 年分别增加了37.5%、77.2%、75.3%。此外,从2004年开始,政府对购买良种、农机具进行补贴,农业生产水平进一步得到提升,与此同时碳排放量也相应增加。但由于当时低碳发展路径不够完善,导致农业碳排放量在此期间的增速较快。2014 年的中央一号文件提出“发展生态友好型农业”,2015 年开始实施“到2020 年化肥和农药使用量零增长行动”,自2015 年起山西省种植业碳排放量逐年下降。山西省畜牧业碳排放量变化趋势可分为3个阶段:第一阶段为稳步上升阶段(2000—2006 年),随着种植业的稳步发展,且农业从业人数较稳定,为山西省畜牧业的发展提供了充足的食物来源、稳定的销售市场,使得猪、牛、羊、家禽养殖规模逐年扩大,导致在2000—2006 年山西省畜牧业碳排放量较快速增加。第二阶段为急速下降阶段(2007—2009 年),在此期间,山西省畜牧业碳排放量主要是受到牲畜疫病等外力影响,根据中华人民共和国农业农村部兽医公报上的相关统计报道高致病性猪蓝耳病以及甲型H1N1 流感暴发,导致山西省猪牛羊年末存栏数量大幅降低。第三阶段为相对稳定阶段(2010—2020年),在此阶段,山西省猪牛羊养殖数量主要是受到政府调控和环保政策的导向,畜牧业碳排放量处于小幅增长状态,随着人民生活水平的提高,对肉蛋奶类的产品需求也逐步增加,并且城镇化的加速发展,减少了家庭散养的禽畜数量,禽畜养殖更加规模化。但是由于各项减排政策措施严格落实,低碳生产的理念逐渐深入人心,山西省畜牧业碳排放量控制在相对较低的范围内波动。

由于山西各地市水热条件、资源禀赋分布不均,导致各地区农业产业结构并不一致,进而使得各地区农业碳排放量、排放强度也存在较大区别。参照田云等[33]的划分方法,碳排放量、排放强度高于全省平均水平为高,反之为低,得到了2020 年山西省各市农业碳排放类型。忻州市、大同市、朔州市、吕梁市属于“高-高”型,位于山西北部和西部,牛羊养殖数量远高于省内其他各市,2020 年的牛羊养殖数量分别是全省平均水平的2.2、1.9、1.8、1.1 倍,并且粮食种植面积也都高于全省平均水平,但是相比投入,收益较低,因而农业碳排放总量大,强度高。运城市、临汾市、晋中为“高-低”型,虽然碳排放总量较大,但是碳排放强度低,主要是因为这3 个地区农作物播种面积较大且种植经济作物的比例高,相比农业碳排放的增幅农业产值的增幅更高,属于“高投入-高产出”类型。太原市、阳泉市、晋城市、长治市属于“低-低”型,太原市作为省会城市,相比其他各市城市化程度更高,第一产业仅占比1.1%,所以,农业碳排放量、排放强度相对较小。阳泉市是山西省农作物种植面积和禽畜养殖规模最小的地区,因此农业碳排放量和农业产值最低。长治市、晋城市的农作物播种面积及农业总产值仅高于太原市和阳泉市,所以农业碳排放量、排放强度都较小。总体来看,山西北部、西部地区农业碳排放量大、强度高,农业减排压力较大。而南部及中部地区属于“高-低”型或“低-低”型,相比西北部地区减排压力小。

3.2 山西省农业碳减排对策

本研究基于设定的情景,预测出山西省农业碳排放呈持续走低趋势。因此,要实现预定目标,发展低碳农业是重要的路径之一。王学婷等[34]指出,化肥及农药过量使用、农业资源利用率低、农业技术相对落后是种植业碳排放量居高不下的主因。因此,实施肥药减量增效,普及科学的施肥方法,推广农业机械的使用是重要的减排措施。此外,大量研究表明,保护性耕作、作物轮作、秸秆还田等农田管理操作可以增加土壤固碳量[35-37],从而减少农业碳排放量。畜牧业碳减排可以通过源头减量-过程控制-末端利用的方式实现,反刍动物排放CH4主要通过肠道发酵[38]。因此,优化饲料成分、使用添加剂等措施可以有效减少源头碳排放。控制过程中的碳排放主要通过优化畜舍环境、采用节能设备、规模化养殖等管理措施。末端利用主要指的是合理管理和利用禽畜粪便,周静等[39]指出缩短粪便堆放时间、将粪便固态处理、覆盖露天粪池等管理措施,可以大幅降低碳的排放量。当前,还田和能源化是禽畜粪便的主要利用途径,因此,加快研发和应用便捷的粪肥还田设施、提升沼气提纯和发电技术是实现粪便高效利用的重要途径。

4 结论

(1)2000—2020 年山西省农业碳排放量总体呈现先缓慢上升而后波动下降的变化趋势,农业碳排放强度整体呈波动下降的变化趋势,年均降幅4.1%。种植业碳排放整体变化幅度较小,近几年呈下降趋势。畜牧业碳排放趋势变化明显,且当前处于波动上升阶段。

(2)山西省畜牧业平均碳排放量稍高于种植业。其中养殖牛、羊和使用化肥是农业碳排放最主要的来源,因此,培育畜禽优良品种、优化畜禽环境、加强粪便管理以及发展精准农业可以有效控制农业碳排放。

(3)山西省各地区农业资源和产业结构不同,使得各地区农业碳排放量、排放强度也存在较大区别。农业碳排放总量高值区多分布于晋北及晋南地区,低值区分布于中部地区,农业碳排放强度呈北高南低的分布特征。从农业碳排放类型来看,山西北部、西部地区属于“高-高”型,而南部及中部地区属于“高-低”型或“低-低”型,相较于南部、中部,北部、西部地区减排压力更大。

(4)预计在3 种情景中2021—2030 年山西省农业碳排放量呈持续下降的变化趋势,随着农业生产效率进一步提升,农业产业结构加速调整减排效果更明显。

——《2013年中国机动车污染防治年报》(第Ⅱ部分)