张掖之美

杨树弘 唐春林 王雪

天地有情孕丹霞,

人力无穷育物华。

上帝打翻调色板,

溅得张掖满地花。

初秋时节,走进张掖世界地质公园,记者禁不住吟诗一首《金张掖》。

甘肃省张掖市又称“金张掖”,是一个被称为“上帝打翻了调色板”的美丽之地。8月7日至10日,记者跟随“沿着总书记的足迹看甘肃发展变化”全国党刊全媒体主题采访活动走进五彩缤纷的张掖,置身美的世界。

这里的美包罗万象:冰川、雪山、森林、草原、戈壁、湿地……

“绵延的黄土高原,广袤的草原,茫茫的戈壁,洁白的冰川,构成了一幅雄浑壮丽的画面,整个地理形势宛如一柄玉如意。”2019年全国两会期间,习近平总书记参加十三届全国人大二次会议甘肃代表团审议,端详甘肃省地图时由衷发出赞叹。

若说“地域辽阔,山川秀美,自然风光丰富多彩”是陇原大地的缩写,那张掖便是陇原之上的“美丽明珠”。

自然之美

“不望祁连山顶雪,错将张掖认江南。”巍巍祁连山,绵绵黑河水,不仅孕育了张掖“大漠孤烟直,长河落日圆”的雄壮,也滋生了张掖“青山隐隐水迢迢,秋尽江南草未凋”的柔美。这千姿百态的美,在今天,又有了新的延伸。

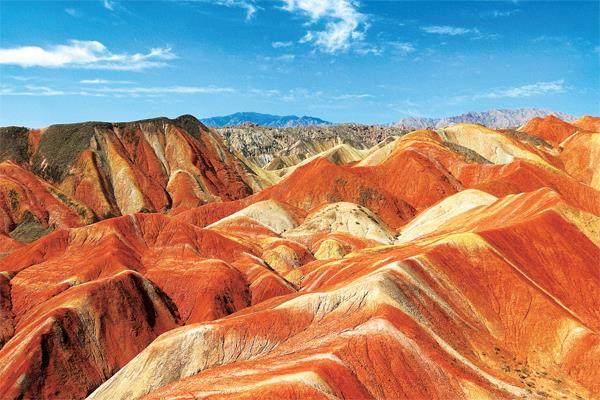

初秋,来到张掖世界地质公园,“人间大美在张掖,世界颜色在丹霞”的感慨油然而生。

满目山峦,是色彩的堆涌,红的如火、黄的似金……瑰丽炫目,大有“丹霞神奇兮龙洲天赐,造物美妙兮独钟此地”之感,难怪有人说这里是“上帝打翻了调色板”的地方。

两千多年前,西汉使臣张骞和他的使团在这气势磅礴的绚烂山谷间迂回,而今,这绝美丹霞吸引天南地北的游人慕名前来。

“太震撼了,不虚此行。”游人惊叹之余,纷纷举起手机拍下这无与伦比的美景。

张掖世界地质公园是中国丹霞地貌造型最丰富的地区之一,也是中国彩色丹霞和窗棂状宫殿式丹霞的典型代表。

立足资源禀赋,选准发展优势,张掖以天地为纸,执自然之笔,绘就了一幅壮美的画卷:通过“文旅+”模式不断开辟发展新空间、新场景,催生了张掖世界地质公园众多体验感强、参与度深的“沉浸式”旅游新业态,同时创新发挥旅游廊道和大景区辐射带动作用,实施农特产品采摘、休闲休憩、土特产品深度开发等乡村旅游“后备箱”工程,带动公园周边地区发展经济。

“截至7月底,张掖世界地质公园2023年已接待游客140.2万人次,同比增长436%,带动毗邻公园的临泽县南台村人均年收入突破4万元。”张掖世界地质公园相关负责人说。

距离张掖世界地质公园100多公里的山丹马场,则是另外一番景象。

芳草萋萋,一倾千里;蓝天白云,笼盖四野。“呜——”哨声响起,茫茫碧野间,忽然扬起一层尘土。循着声声马啸望去,只见数十匹骏马四蹄翻腾,长鬃飞扬。

山丹马场地处祁连山冷龙岭北麓大马营草原,是世界上历史最悠久的马场之一。这里水草丰茂,常年温和阴湿,是中国最美的六大生态草原之一,也是马匹繁衍、生长的理想场所,素有“丝路绿宝石”“祁连明珠”美誉。

2019年8月20日,习近平总书记在甘肃视察时曾到此察看草场和马群放养情况。他说:“要正确处理生产生活和生态环境的关系,积极发展生态环保、可持续的产业,保护好宝贵的草场资源,让祁连山绿水青山常在,永远造福草原各族群众。”

过去爬冰卧雪致力于培育国家军马新品种“山丹马”的牧马人,在新征程肩负起新使命。

“2019年以来,山丹马场累计投入2.36亿元,落实退牧还草、祁连山国家公园体制试点等生态环境保护项目33个,草原生态得到有效修复治理。”中农发山丹马场有限责任公司办公室主任任培文说,如今,马场区域内草原综合植被盖度由80.3%提高到85.36%,可食牧草比例提高到96%。

同时,借助“千年马场”金字招牌,在坚持生态保护第一的前提下,山丹马场着力打造“规模种植+特色养殖+绿色食品加工+生态旅游”产业链,推动绿水青山向金山银山转变。

一系列举措,让蒙古原羚、岩羊、马鹿、狍鹿等国家重点保护动物频频现身山丹马场。“现在,我们经常在晚上听到狼嚎、鹿鸣、羚羊叫。”山丹马场一场四队队长院天军笑道。

有了绿水青山才有金山銀山。保护生态,守护自然之美,早已成为张掖的共识。

在祁连山国家级自然保护区最大资源主体肃南裕固族自治县,有“空中草原”之称的康乐草原严格实行“区内游览、区外餐饮”模式,充分保护草原生物多样性;全国距离城市最近、西北地区动植物资源最具特色的张掖国家湿地公园集生态保护、科研监测、生态旅游等功能于一体,成为我国典型的内陆河流域、荒漠化地区湿地生态系统及以珍稀濒危野生动物物种为重点的示范区……

物华之美

说起张掖市临泽县,绕不开一粒种子。

这片因水丰多泽而得名的土地,是历史悠久的灌耕农业区、国家重要的商品粮基地,也曾是全国一熟制地区夏粮“单产冠军县”,曾有“粮仓”之美誉。

而今,“粮仓”变“种仓”,“单产冠军县”变“制种冠军县”,临泽蝶变的秘诀就在于种子:全国生产的每100粒玉米种子当中,有13粒产自临泽。

临泽盛产玉米,在玉米制种产业上更是下足了功夫。通过加快实施种业振兴行动,临泽聚焦现代种业选育推广,高标准打造国家级杂交玉米种子生产基地,建成种子生产技术服务中心,致力于让种子改变世界。

“全县近60%的耕地用于玉米制种、60%的农民收入直接或间接来源于玉米制种、60%的农民从事玉米制种产业,临泽成为‘天然玉米种子生产车间。”临泽县种子管理局局长孔兴明说,2022年,临泽发展玉米制种29.45万亩,生产种子1.32亿公斤,产值突破18亿元,实现税收3040万元。

张掖物产丰饶,像临泽这样“以小博大”的故事,还有很多。

一抔土、一株苗,发芽、攀升,经过50多天生长,累累番茄挂满枝头。神奇的是,番茄被采摘后,番茄藤还会继续结果,周期长达一年。

在地处张掖市民乐县的张掖超越发展农业有限公司,每一颗番茄不仅是大自然的杰作,更是科技的结晶:每株番茄苗均采用有机质营养钵栽培,在现代农业技术的支撑下,精准水肥循环系统、智能升降温管理系统和物联网中控系统对番茄苗的温、光、水、气、肥等进行全程自动化控制,科技含量十足。

依托智慧农业生产系统,张掖超越农业公司现已实现年产值2.6亿元,带动1500余名群众稳定就业,在公司就业的群众人均月收入达4200余元。

而同样位于民乐县的甘肃前进牧业科技有限责任公司,则靠一头奶牛,推动现代牧业实现了新飞跃。

走进前进牧业公司石岗墩万头牧场,只见整洁有序的牛舍内,上千头奶牛一边嚼着草料,一边在现代化机械的帮助下产着奶。

从2008年成立前进奶牛专业合作社,到蜕变为一家集乳品生产、饲料加工、有机肥生产、冷链运输等为一体的现代化综合型企业,甚至成为甘肃养殖规模最大、产业链最齐全的农业产业化国家重点龙头企业,15年时间,前进牧业公司按照“支部引领+公司主导+合作社推进+村民参与”的总体思路加速向前进,带动1.6万户农户每年户均增收8500元。

……

以小博大、做精做特,这正是张掖不与粮争地、不与地争肥,向戈壁要发展、向科技要产量、向光热要品质、向资源要产业的生动实践。

人文之美

行在张掖,很难不被它源远流长、积淀深厚的人文之美所吸引。

别具一格的教育,是其中之一。

张掖的教育独具特色,有两所特殊的学校可谓张掖的名片。它们的学子,以张掖为中心,一个向南出海,直达新西兰;一个向西进击,直奔新疆。

向南的是培黎职业学院(山丹培黎学校)。该校1942年由新西兰友人路易·艾黎创办,其开创并实践的“手脑并用,创造分析”职业教育思想,为甘肃现代职业教育奠定了基础。

2019年8月20日,习近平总书记来到山丹培黎学校考察时指出:“实体经济是我国经济的重要支撑,做强实体经济需要大量技能型人才,需要大力弘扬工匠精神,发展职业教育前景广阔、大有可为。”

职业教育,成为张掖奋进新时代的新着力点。

2020年1月,甘肃省政府批复同意设置培黎职业学院,山丹培黎学校同时迁入学院,实施中高职一体化办学。“学院紧盯国家发展战略和区域经济社会发展人才需求,积极打造现代农业、文化旅游、智能制造、国际经贸和涉外护理等特色专业群,并通过引企入校、订单培养等方式深化校企合作、产教融合,着力培养高素质技术技能人才。”培黎职业学院宣传统战部部长王元林介绍。“现在,培黎学子不仅在新西兰学习护理、经贸等知识,一大批新西兰学生也在这里学习兰州牛肉面制作等技术。”

向西的是河西学院。

“河西学子,政治可靠、专业扎实、工作踏实、为人朴实。”这是悬挂在河西学院智慧就业服务中心门口的一句话。这句话,是新疆维吾尔自治区广大用人单位送给河西学子的评价。

作为河西走廊上唯一一所全日制普通本科院校,河西学院深深植根于甘肃兰州至新疆乌鲁木齐2000公里的广袤空间,14年来输送约1.2万名毕业生扎根新疆,成为甘肃乃至全国内地向新疆输送人才最多的高校。

“这是河西学院最独特的区位优势。”河西学院党委常委、副校长赵柱说。

独具风情的文化,是张掖人文之美的另一生动注脚。

在张掖市肃南裕固族自治县影剧院,一场精彩绝伦的裕固族非遗表演引得观众频频鼓掌。台上,身着裕固族服饰的肃南县民族歌舞团演员载歌载舞;台下,来自四海八方的观众如痴如醉。

肃南拥有全国唯一、甘肃独有的少数民族裕固族。肃南县民族歌舞团从成立开始,便以天为幕布,以地为舞台,坚持把裕固族的语言、服饰、民歌等国家级非物质文化遗产通过歌舞等艺术送到天南海北,累计演出1000余场次,观众超100万人次。

来到张掖市山丹县,戈壁、荒滩、草坡陆续登场,绵延成线的“黄墙”提醒着人们已经来到汉明长城的脚下。

这是目前国内保存最为完整的一段黄土版筑长城,被国内外长城专家誉为“露天长城博物馆”,历经400多年风雨侵蚀仍屹立不倒。这背后,离不开山丹县多年来整合文物和文化旅游资源,深入推进汉明长城保护与传承工作,竭力让汉明长城成为长城文化遗产保护传承新高地、彰显中华民族精神标识新平台、增进民族情感加强民族团结新纽带、服务“一带一路”民心相通建设新典范的种种努力。

独具特色、积淀深厚的人文让今天的张掖格外迷人。

精神之美

如果用一种颜色来形容张掖市高台县,那一定是红色。

80多年前,中国工农红军西路军2万余名将士,在这里血染沙场,谱写了中国革命史上最为悲壮的一页。

2019年8月20日,习近平总书记带着对这片红色热土的深情牵挂,来到高台,瞻仰中国工农红军西路军纪念碑和阵亡烈士公墓,向西路军革命先烈敬献花篮,参观中国工农红军西路军纪念馆。

“西路军不畏艰险、浴血奋战的英雄主义气概,为党为人民英勇献身的精神,同长征精神一脉相承,是中国共产党人红色基因和中华民族宝贵精神财富的重要组成部分。我们要讲好党的故事,讲好红军的故事,讲好西路军的故事,把红色基因传承好。”习近平总书记强调。

倒下的是血肉之躯,挺立的是不屈脊梁,传承下来的是中国共产党人的红色基因和中华民族宝贵的精神财富。

作为西路军的重要征战地和讲好西路军故事的核心承载地,高台充分发挥红色资源优势,深入挖掘西路军将士英勇无畏、感天动地的英雄事迹,致力于讲好西路军故事,传承红色基因。

“4年来,中国工农红军西路军纪念馆累计接待游客356.3万人次,为游客提供免费讲解2.16万场次,使西路军故事逐步走出甘肃,走向全國。”中国工农红军西路军纪念馆馆长朱德忠介绍。而今,纪念馆积极探索推出云课堂、云展览、云讲解、云直播、云祭扫等多种线上爱国主义教育新模式,让红色文化不断有新传承、新表达和新活力。

距离中国工农红军西路军纪念馆不远处,一座崭新宏伟的学院拔地而起。

2019年9月,全国唯一以讲好西路军故事为主旨的高台干部学院成立。“学院以传承红色基因为主要内容,开发各类课程57门,集中力量打造红色现场教学点22个,构建现场教学线路18条,形成了感染力强、深受学员欢迎的党性教育模式。”高台干部学院教育培训部副主任王欢说。

在这片红色热土,先烈们以血肉之躯誓死守卫的故事处处传颂,西路军将士为党为人民英勇献身的精神代代相传、生生不息。这精神,历久弥新,从高台不断传承、蔓延,促使张掖儿女不断开拓进取。

从张掖市甘州区出发,在一片阡陌纵横的沃野中,一个“江南水乡”跃入眼帘,这便是甘浚镇速展村。

取名“速展”,寓意快速发展,表达着当地人不甘贫穷落后、奋力谋求发展的美好愿望。

“以前,我们这里是晴天一身灰,雨天一身泥,从村头走到村尾全程灰头土脸。”速展村村民吴翠红说。近年来,速展村依托区位优势,以人居环境改善为关键、产业融合发展为核心、基础设施提升为抓手、乡村振兴和共同富裕为目标,大力发展乡村旅游,宜居宜游宜业的美丽乡村悄然崛起。“现在,村子面貌焕然一新,我们的日子也越过越好!”

传承红色基因,激发奋斗力量。今天的张掖,乃至整个陇原大地,越来越多的地方像速展村一样快速发展,高质量发展为张掖之美不断注入新的元素。

从张掖世界地质公园的七彩到山丹马场的碧绿,从临泽的玉米种子到民乐的智慧农牧业,从高台的红色基因到各地的奋斗担当,无不彰显自然的俊美、物华的丰美、人文的华美、精神的壮美。

如果没有张掖,

神州大地都会失色;

如果没有张掖,

华夏文明都会残缺!

因为有了张掖,

河西走廊才有了生气;

因为有了张掖,

丝绸之路上才有了明珠!

美哉,张掖!