“双万计划”背景下应用型本科院校电子信息工程专业建设的实践路径探索

梁昌慧 郗艳华 张玉叶 柳钰 王二宝

[摘 要]本文分析了应用型本科院校咸阳师范学院的电子信息工程省级一流本科专业建设实践经验,就“双万计划”背景下一流本科专业建设的创新点与路径选择进行了初步探索,以期为其他应用型本科院校一流本科专业建设提供有益借鉴。

[关键词]“双万计划” 电子信息工程 专业建设

基金项目:咸阳师范学院、陕西省教育学会2021年教育教学改革研究项目“省级一流专业建设中课程思政的实践与探索——以电子信息工程专业为例”(项目编号:2021Y009);咸阳师范学院金课建设项目“模拟电子技术”“数字电子技术”。

引 言

专业建设是高校优化结构、体现特色、提高质量、培养高素质人才的根本途径。专业建设一直是我国高等教育改革的重点,“十一五”时期,教育部择优建设了3000个左右特色专业建设点,“十二五”时期,教育部启动实施了卓越工程师教育培养计划,“十三五”时期,教育部等多部门联合全面推进“四新”建设,2019年4月启动一流本科专业建设“双万计划”,进入“十四五”时期,教育部围绕主动服务国家战略和经济社会发展需求,持续推动学科专业适应性调整、前瞻性布局和结构性变革,持续强化一流本科专业建设。

为了切实提高我国本科专业教育水平,全面提升我国高校的办学能力,引领我国高水平本科专业教育的发展,教育部决定实施一流本科专业建设“双万计划”,即2019~2021年,建设10000个左右国家级一流本科专业点和10000个左右省级一流本科专业点,努力建设世界和国内一流专业,引导高校全面优化专业结构,深化专业综合改革。

当前,应用型本科院校专业建设存在的突出矛盾是:专业建设、人才培养与国家和地方经济社会高速发展的高质量需求之间不相适应的矛盾。应用型本科高校专业建设是推进教育现代化、建设教育强国的迫切需求,是服务经济社会高质量发展的现实需要,高等教育内涵建设高质量发展的内在要求。而“双万计划”面向各类高校、面向全部专业、突出示范领跑、分“赛道”建设、“两步走”实施的建设原则让重点大学以及重点学科拥有了更好的发展机会,为应用型本科院校一流专业建设带来了巨大的挑战与机遇。

咸阳师范学院电子信息工程专业2003年开始招生,2007年获得学位授予权,目前已有16届毕业生;2017年获批陕西省创新创业教育改革试点学院、省级电工电子实验教学示范中心;2018、2019年分别获批教育部协同育人项目2项。目前该专业招生稳定,考研率较高,学院积极响应教育部“双万计划”号召,2022年获批陕西省一流本科专业建设点。本文总结了该院电子信息工程专业建设实践经验,就“双万计划”背景下一流本科专业建设的创新点与路径选择进行了初步探索,以期为其他应用型本科院校一流本科专业建设提供有益借鉴。

顶层设计:理顺高水平本科建设与专业建设的逻辑关系

贯彻落实整体观,着眼新时代高等教育改革发展,强化顶层设计,理顺高水平本科建设与专业建设的逻辑关系是应用型本科院校转型发展的重要突破口和专业结构优化及专业布局调整的战略选择。当前重中之重是落实“以本为本、四个回归”、推进“四新”建设、完善协同育人和实践教学机制、建设以人才培养为中心的质量文化。

1.坚持以人为本,落实“四个回归”

把人才培养的质量和效果作为检验学校一切工作的根本标准。一是落实立德树人根本任务,贯彻新时代思想政治教育新要求,挖掘专业课程思政元素,推动思政课程与课程思政同向同行,构筑育人大格局。二是明晰本科教育改革发展方略,制定了《咸阳师范学院全面深化教学改革建设一流本科教育的实施意见》等制度;科学谋划,统筹设计;对接社会,积极争取资源支持;深化改革,释放活力。三是广泛凝聚共识,汇聚磅礴合力,牢牢把握人才培养这个根本,突出教学工作中心地位,切实将“四个回归”落到实处。

2.推进“四新”建设,深化教学改革

实施国家一流专业、一流课程“双万计划”建设,制订学校一流专业、一流课程建设实施方案,积极推动新工科、新文科建设,完善人才培养方案和课程体系,构建具有教师教育特色的应用型创新人才能力培养模式。近年来获得省级教学成果奖5项,建设省级一流本科课程15门,获批国家级一流本科专业2个、省级一流本科专业14个,获批4个省级及以上专业综合改革试点项目,2019年入选国家体育美育浸润行动计划。

3.模式创新,协同育人

打好结构优化、模式创新、协同育人攻坚战,形成了师范专业创新人才培养体系。建设省级大学生校外实践教育基地3个、省级人才培养模式创新实验区4个、创新创业教育改革试点学院推进高水平本科建设整体情况2个、实验教学示范中心和虚拟仿真中心7个。

4.建设质量文化,完善质量保障体系

探索制度规范管理,以制度体系引导质量文化建设的提升之路。建立“学校—学院—基层”三级质量保障体系。制定了《咸阳师范学院教学奖励办法》《咸阳师范学院一流专业建设管理办法》,出台了《咸阳师范学院关于加强和完善本科教学质量保障体系的实施意见》等文件,确定了教案、讲义、授课、实践教学、教学业务活动五方面评价要素,评价结果应用于教师聘用、考核、职称评聘等方面,充分激发了全校教师投身教育教学改革的积极性和创造性,实现了立德树人的目标。

实践效果:聚焦国家和地方经济社会发展需求的专业综合改革

该院电子信息工程專业着眼新时代新要求,依托电子信息行业,以服务陕西地方经济社会发展为导向,面向西部,根据陕西省“四个一流”建设要求和应用型本科院校专业建设规划,依据学校“厚基础,重能力”发展目标,培养以电子技术和信息处理相结合为特色的高级应用型电子信息工程技术人才,为陕西、咸阳的电子信息产业发展提供有力人才支撑。2021年2月25日,陕西省工信厅与咸阳市签订战略合作协议——推进电子信息产业高质量发展。协议指出,咸阳市将把电子信息产业作为重点产业,通过加大技改资金投入、引进高端人才等措施,全力打造千亿级电子信息产业,以形成“东有西安三星、西有咸阳彩虹”的全省电子信息产业格局。

该专业在综合改革、加强师资队伍和基层教学组织建设、加强专业质量保障体系建设、强化教学实践效果上都取得了一系列显著成效,形成了一整套有实效、易操作、有借鉴价值的实践模式。

1.深化专业综合改革

一是构建“三实一强”应用型人才培养模式。紧盯立德树人根本任务,立足“厚基础、养德性、重实践、强特色”的培养理念,构建品德诚实、作风朴实、基础扎实、实践能力强的“三实一强”应用型人才培养模式。二是深化课程体系改革,加强教学资源建设。三是形成产学研合作的创新育人机制,按照“资源共享、合作共建、实现双赢”的原则,坚持校企协同,积极探索“产学研”一体化有效机制和途径,扩大校外实践基地建设,目前建成专业实习基地5个,大学生创新创业实践基地获“省级大学生校外实践基地”称号。

依据学科发展的前沿动态和学生的认知规律,将专业发展与市场需求、科技前沿相结合,以培养社会需要的人才为目标,改革课程内容结构和学分设置,形成完善的“网络化”理论和实践教学体系。强化课程实践、课程设计、专业实习、毕业设计,每学期都安排实践课程并增加学时比例,形成专业实践四年不断线的课程体系,辅以第二课堂、学科竞赛、“互联网+”大赛等,不断提高学生的创新实践能力。学生获中国“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区铜奖1项;获陕西省大学生科技活动奖1项;获全国数学建模与数学竞赛省级一、二等奖20余项;获全国大学生电子设计竞赛陕西赛区一、二、三等奖多项;参与全国大学生创新创业训练项目50余项;入驻校级大学生创新创业基地项目5项。

构筑以能力为中心、注重学生综合素质的教学内容,加大选修课比例,形成弹性课程体系,增加创新创业教育课程,进一步提升学生的创新素质与创造能力。加强教材出版信息搜集与交流,坚持选用优秀教材,积极编写出版符合专业特点的教材,目前教师主编专业教材5部。加强重点课程、精品课程建设,在建省级精品课程、创新创业课程各1门,校级金课8门。同时要改善教学条件,加强实验实训室建设,电工电子实验中心及基础物理实验中心获得“省级实验教学示范中心”称号,此外,学院已建成供学生第二课堂及学科竞赛使用的大学生创新实验室。

2.加强师资队伍建设

以学生为中心,以人才培养为核心任务,坚持外引内培结合,加强校内外交流合作,拓宽人才引进渠道,优化教师队伍学历,实行青年教师“导师制”培养方式,打造“双师型”教师队伍,支持教师参加学术活动,聘请国内外专家开设讲座。本专业建立由教授、副教授、讲师、助教组成的专业学术梯队,现有教授6名(其中二、三级教授各1名)、副教授5名、博士12名、省级优秀教师1名、校级教学名师3名、校级学科带头人1名、中青年拔尖人才2名、青蓝人才2名、学术骨干2名、青年骨干教师4名。近三年来引进博士3名,聘请企业兼职教师8名,支持浙江大学访学教师1名、西北工业大学攻博教师2名,另有1位教师晋升教授职称,3位教师晋升副教授职称,6位教师获得校级“双师型”教师称号。

3.加强基层教学组织建设

根据学科发展前沿和学生认知规律,优化人才培养方案,改革课程内容,健全管理规章制度,创建生产实践能力培养基地。近三年,学院获批陕西省高等学校创新创业教育改革试点学院、省级实验教学示范中心、教育部产学合作协同育人项目、省级虚拟仿真实验教学项目、省级大学生创新创业校外实践基地。

4.加强专业教学质量保障体系建设

一是思想政治引领,厚植爱国主义情怀。在专业培养中融入新时代的担当和使命教育观,培养满足市场需求的应用型电子信息工程技术人才。二是依据行业需求优化课程体系。通过学术报告、翻转课堂增强“交互式”教学。三是提升教学科研水平。根据引进和培养相结合原则,安排教师到知名大学进行专业学习,提高在职教师的科研教学水平,鼓励教师在职深造,提高教师的学历层次和业务水平。四是科学督导评价。构建学生评教、督导评价和同行评议三层质量督导架构,形成课程开设、过程督导、预警退出的闭环督导体系,对基于教学效果的主客观多元评价结果实行课程教学质量奖惩,营造“教学为基、质量为先”的文化,形成质量保障的长效机制。

近三年,物理与电子工程学院多次获得校级青年教师课堂创新优秀组织单位、优秀实习实践教学基地、考风考纪优秀单位等称号,每年都有15~18名学生参加全国(省)大学生电子竞赛,截至目前获得陕西省一等奖1项,二等奖2项,三等奖5项。同时,学校积极进行重点课程、精品课程及金课建设,目前在建校级金课8门,学生按期毕业率为97.14%,一次就业率为90%以上,学生考研率16.4%以上,毕业生能够快速胜任工作,用人单位满意度高。

路径选择:推进专业建设和改革的长远之策

如上所述,从立足学校自身特点的电子信息工程专业到主动适应服务国家发展战略和地方经济社会发展需求,这就是应用型本科院校一流专业建设创新发展的路径选择和实践逻辑,只有这样才能从长远策略的高度解决专业建设、人才培养与社会需求不适应不匹配的问题。该专业建设一流专业的总体思路是:培养面向陕西和咸阳经济社会发展需要,加速推进专业认证工作,围绕装备智能制造、智慧城市等领域发展中涉及的电子信息技术、信息智能感知、信息处理与决策等关键技术培养工程应用型技术人才。从现在起,按照陕西普通高等学校一流本科专业建设标准中的一级、二级指标和建设标准,通过不断深入课程教学方式改革,优化课程体系、资源配置和教学内容,继续加强师资队伍建设,经过3-5年的努力,建成具有一定影响力的一流品牌专业,为陕西、咸阳经济社会发展作出贡献。

1.重點推进工程教育认证引领下的人才培养工作

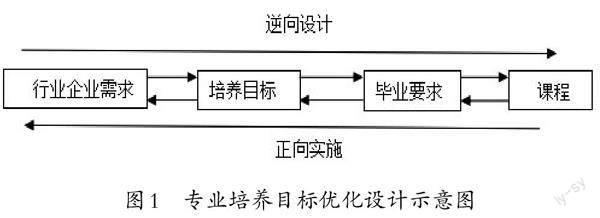

基于目标导向原则(OBE),即依据行业和企业对人才能力素质要求指定培养目标和毕业要求,在学校教育过程中以实现“毕业要求”为基本目标,如图1所示。注重学生创新意识和能力的培养,夯实学科基础,关注学科前沿,鼓励学科交叉,重视实践教学环节,整合通识课程与专业课程结构体系,依据新工科理念,积极调研,委托教育评估专家对电子信息工程专业进行评估。为了更好地服务地方产业发展需求,提升专业教育的成效,开展以工程教育认证理念为引导的系列教学改革,按照OBE开展课程体系和课程教学设计,加速完成本专业的工程认证工作。

2.依托产教融合推进本专业“一流课程”建设

课程教学是实施工科人才培养的基本单元和重要载体,是实施工程教育人才培养模式改革的前沿阵地。为此,依据专业发展定位、专业人才社会需求变化,吸纳业界专家和毕业生代表的意见和建议,制订具有行业企业深度参与的人才培养方案。基于产业需求进行岗位调研和技能分析,优化课程体系,加强综合性、设计性技能的培养,增强工程思维和创新意识,构建一套理论与工程实践相结合,符合工程教育专业认证要求的“一流课程”资源建设体系。

3.加强课程思政建设

本专业探索以能力培养为主的学生主动学习模式,基于互联网技术的现代信息工具的教学方法,推进慕课、微课、虚拟实验项目及混合式课程建设,加强启发式、项目式教学新方法改革,提升教学质量。在专业课程中融入思政元素,让专业课程与思想政治理论课程同向同行,以学科前沿、案例教学、科技成果引导为切入点,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,进而产生协同发展的育人理念,实现价值引领、能力培养和知识传授的高度融合,培养符合时代发展的技术技能人才。

4.强化协同育人工作,助力“双师型”师资队伍建设

与大型企业签署战略合作协议,与行业企业共建实习基地,吸引行业专家参与本科教学工作,在培养目标、培养要求、课程体系及教学环节等各方面与企业、行业专家保持沟通与交流。聘任企事业单位中具有工程实践经历的高级职称人员,担任生产实习、毕业设计等教学环节的指导教师,定期开展工程管理方面的讲座。鼓励校内教师与企业联合申报工程开发类项目,鼓励中青年教师到企业挂职锻炼,实现校企协同育人。建立健全集课堂教学、自主学习、综合实践、指导帮扶、文化引领为一体的高校创新创业教育体系,注重学生创新精神、创业意识和创新创业能力培养。

结 语

专业建设是我国高等教育改革的重点,在国家实施一流本科专业建设“双万计划”战略背景下,咸阳师范学院电子信息工程专业基于人才培养模式的改革与创新,以服务陕西、咸陽地方经济社会发展为导向,结合应用型本科高校的定位与特点,围绕专业工程认证对电子信息工程专业人才的新要求,在校级一流专业建设人才培养的基础上,按照陕西普通高等学校一流本科专业建设标准,重点推进工程教育认证引领下的人才培养工作,依托产教融合推进本专业“一流课程”建设,加强课程思政建设,强化协同育人工作,助力“双师型”师资队伍建设,不断推进专业升级改造,提高人才培养质量。

参考文献:

[1]张旭,王承堂,陈秋苹.地方综合性大学一流本科专业建设的思考与实践[J]. 黑龙江高教研究,2022,40(12):149-153.

[2]张梅,荆国林,吴玮.“双万计划”背景下专业建设的探索与实践——以应用型本科高校为例[J].高教论坛,2022(29):7-9.

[3]周毅,张平,段立珍,等.地方高校卓越农林人才计划实施背景下的人才培养特点——以安徽省高校农业资源与环境专业的专业建设为例[J].安徽农业科学,2022,50(5):258-260+263.

[4]陈西曲,刘卫华,方焯.“电子信息科学与技术”一流本科专业建设的思考[J]. 高教学刊,2020(19):24-26+30.

[5]吴岩.一流本科 一流专业 一流人才[J].中国大学教学,2017(11):4-12+17.

[6]闫长斌,时刚,张素磊,等.“双一流”和“双万计划”背景下学科、专业、课程协同建设:动因、策略与路径[J].高等教育研究学报,2019,42(3):35-43.

[7]范程华,张忠祥,周元元,等.“双万计划”背景下电子信息工程专业人才培养模式的改革与创新[J].合肥师范学院学报,2020,38(3):81-84.