以碳达峰碳中和推动中国绿色发展的重大挑战与路径选择

诸萍 江海平

摘要:以碳达峰碳中和推动我国绿色发展,既是实现中华民族永续发展的内在要求,也是构建人类命运共同体的庄严承诺。但在迈向“双碳”目标的道路上,我国还面临任务重且时间紧、能源利用不甚合理、绿色低碳技术体系有待健全等一系列重大挑战。在路径选择上,碳减排是碳达峰、碳中和的主要路径,既要在能源的生产端加快推进智慧多元的新型能源体系建设,也要在能源的消费端加快推进绿色低碳的循环利用体系建设;“碳移除”则是实现碳中和目标不可或缺的辅助路径,需要在固态端建设气候友好型负排放体系。以碳达峰碳中和推动我国绿色发展,将是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,既要坚定不移,又要积极稳妥推进。

关键词:碳达峰;碳中和;绿色发展;碳减排

中图分类号:F062.2

文献标识码:A

DOI:10.12186/2023.04.006

文章编号:2096-9864(2023)04-0043-07

大自然是人类赖以生存和发展的基本条件,人类社会的发展必定要站在人与自然和谐共生的高度进行谋划[1]。也正因为此,中共二十大报告提出要推动绿色发展,促进人与自然和谐共生,并将积极稳妥推进碳达峰碳中和作为我国绿色发展的重要举措。以碳达峰碳中和推动我国绿色发展,既是实现中华民族永续发展的内在要求,也是构建人类命运共同体的庄严承诺。

从国际层面来看,以全球变暖为主要特征的气候变化已成为不争的事实,且各国所采取的行动还将直接决定全球温升的未来走势。2021年8月,联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)第六次评估报告的第一工作组报告显示,1850—1990年全球地表平均温度已上升约1 ℃;同时该报告还对未来几十年内全球升温水平的可能性进行了新的估计,并指出除非立即、迅速和大规模地减少温室气体排放,否则将升温控制在1.5 ℃或甚至是2 ℃将无法实现[2]。为防范气候风险、维护气候安全,各国必须迈出决定性步伐,提高国家自主贡献力度。中国“双碳”目标的提出,充分展现了作为一个负责任大国履行国际责任、推动构建人类命运共同体的责任担当。

从国内层面来看,推动碳达峰碳中和,坚定了我国走绿色低碳发展道路的决心,也描绘了我国未来实现绿色低碳高质量发展的蓝图。“十四五”时期,我国生态文明建設已进入以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期,推进绿色低碳发展,促进我国经济社会发展,全面绿色低碳转型势在必行[3]。此外,碳达峰碳中和作为美丽中国建设的一项重要内容,亦是中国式现代化的重要组成部分,并且从时间节点来看,“双碳”目标同我国现代化进程的两个阶段也是高度吻合的。因此,推动实现碳达峰碳中和,不仅是保护生态环境、促进经济长期增长、社会繁荣稳定的最根本措施,而且也将是现代化的标志和核心竞争力的体现。

一、以碳达峰碳中和推进我国绿色发展的重大挑战

绿色发展虽已成为全球不可逆转的趋势,但实现碳达峰碳中和绝非易事。在迈向“双碳”目标的道路上,我国将面临一系列重大挑战。

1.任务重且时间紧

从减排幅度来看,作为全球第二大经济体和世界最大的二氧化碳排放国之一,我国减排任务并不轻松。从全球各国二氧化碳的排放情况来看,2021年全球二氧化碳排放量居前五位的国家依次为中国、美国、印度、俄罗斯和日本,且这五大经济体的碳排放量在全球占比将近六成(见表1)。其中,我国的二氧化碳排放量高达114.72亿吨,占全球二氧化碳排放总量的 30.9%。这表明,全球二氧化碳排放的国别集中度极高。因此,若能有效控制好这几个排放大国的碳排放量,就极大有助于全球减排目标的实现。而这也意味着,我国的“双碳”工作对全球碳排放量的控制至关重要。但值得注意的是,无论是从历史维度还是从人均维度进行审视,均是美国而非中国位居碳排放的榜首。虽然目前中国是世界最大的碳排放国,但美国却是历史上最大的碳排放国,其累计排放量是中国的近两倍。截至2021年底,美国已累计排放二氧化碳高达4219.06亿吨,而中国仅为2493.52亿吨,占全球历史累计排放量的比重分别为24.8%和14.7%;虽然当前中国的二氧化碳排放总量较大,但美国的人均二氧化碳排放量却近乎中国的两倍。2021年,我国的人均二氧化碳排放量仅为8.05吨,而美国却高达14.86吨。此外,还有研究发现,美国的人均历史累计排放量是中国的十余倍[4]。

从发展阶段来看,作为全球最大的发展中国家和中等偏上收入国家,我国同时还面临着巨大的发展任务。我国目前仍处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化加快推进阶段,经济增长、能源消耗还存在一个刚性的需求,二氧化碳排放量仍处在持续上行阶段。相较之下,欧美等发达国家在21世纪初已基本完成工业化,且经济增长跟碳排放基本已实现“脱钩”,即经济发展不再依赖于碳排放,两者之间实现关系阻断。这一方面是由于产业结构调整、产业低碳化发展所推动的。西方发达国家的产业结构自工业革命开始,逐步出现调整和改变,经历了上百年的演进过程,三次产业结构最终进入到了“三、二、一”格局,且服务业占比一般也维持在70%左右的较高水平;而我国的工业化起步较晚,虽然当前产业结构也已经形成“三、二、一”的雏形,但第三产业占GDP的比重仅为54.5%,远低于65%的世界平均水平,三次产业对能源消费的依赖仍然较大。另一方面则是由于“不走传统能源消耗之路”、能源使用绿色化所推动的,即用清洁能源来替换化石能源的消耗,以逐步降低高碳能源的比重。因此,对于我国而言,若要同步地推进碳减排与经济发展这两项“看似相悖”的任务,则必然要去推动两者之间的“脱钩”,而产业结构调整和能源结构优化又将成为“脱钩”过程中两条不可或缺的实现路径。

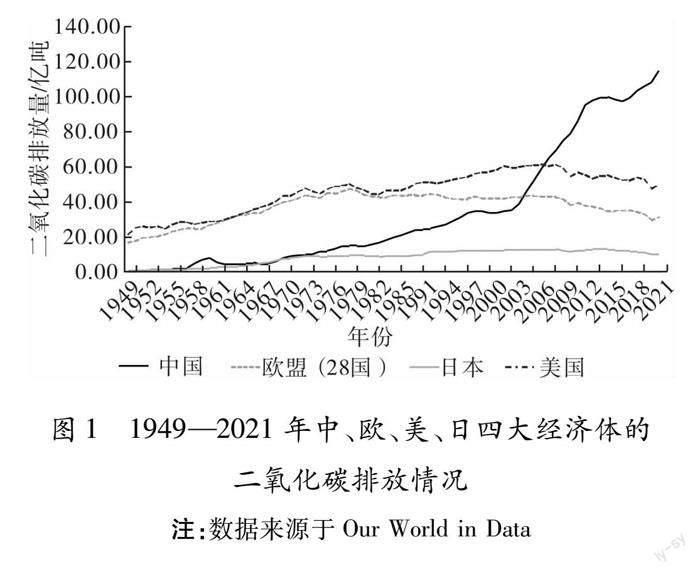

从时间节点来看,作为一个言出必行且对人类前途命运高度负责任的大国,中国实现“双碳”目标时间紧迫。截至2021年,全球能源相关二氧化碳达峰的国家已有64个,其中,欧美早在2010年前就已实现了碳达峰。1949—2021年中、欧、美、日四大经济体的二氧化碳排放情况见图1。由图1可知,欧盟在20世纪80年代便已达峰,美国也在2007年达峰,日本达峰的时间是2013年,但中国目前尚未达峰。这也导致各国实现碳中和的时间长短明显有别。鉴于发达国家提出碳中和的时间节点多为2050年,故从碳达峰到碳中和,欧盟约有70年的窗口期,美、日约40年;而我国计划从2030年前碳排放达峰到2060年前实现碳中和,窗口期仅为30年左右,明显短于欧美日等。由此不难发现,我国实现“双碳”目标任务更重、时间更紧、难度更大,这无疑将是对我国经济绿色低碳转型发展的一场大考。

2.能源利用不甚合理

能源消费是碳排放的主要来源,而煤炭又是最主要的碳排放源。现有研究显示,在产生相同热量的情况下,燃烧煤炭、石油和天然气所排放的二氧化碳的比值为1GA6FA0.76GA6FA0.56[5]。因此,一国的能源消费结构将直接影响其碳排放强度。目前,我国的能源结构仍处于煤炭时代,而全球已处在油气时代,甚至部分国家已向可再生能源时代迈进。尽管近十多年来我国采取了强有力的措施尽可能地控制、降低煤炭在一次能源结构中的比重,且该比重也已经由2005年的72.4%降至2020年的56.6%,但我国能源结构高碳化特征依然明显,而富煤贫油少气的基本国情也决定了以煤为主的能源结构短期内很难改变。这就使得我国单位能源消耗所释放的二氧化碳量要高于世界平均水平(前者是后者的1.17倍),更显著高于欧美等发达国家和地区的平均水平,但与俄罗斯、印度尼西亚、印度等发展中国家的平均水平则基本持平(见表2)。

除能源结构带来的高排放外,能源利用过程中还存在典型的高能耗现象。由表2可知,2020年中国每万美元GDP的能源消耗量为3.38吨标准煤,而同年世界平均水平仅为2.25吨,是世界平均水平的1.50倍;与主要发达国家相比,分别是美国、德国、法国、英国、日本的2.36倍、3.10倍、2.95倍、3.88倍和2.94倍,均远高于1.5的世界平均倍差;与主要发展中国家相比,则明显低于俄罗斯和印度的能源消耗强度,但高于印度尼西亚,且上述主要发展中国家的能源消耗强度均高于世界平均水平。由此可见,能源利用效率整体偏低是发展中国家普遍存在的一种现象,中国也不例外。

同时也不难发现,我国能源利用不甚合理,不仅存在于前端的能源生产环节,表现出典型的高碳化特征,而且也在后端的能源消费环节,存在明显的高能耗问题,所以,在碳排放强度上存在一种“乘数效应”。如此,在同等情况下,与发达国家相比,我国的碳排放量自然偏多。因此,对于我国而言,若要实现减排,就必须同时从降碳、节能两端齐发力。换言之,既要稳步降低高碳能源的消耗占比,又要着力提高能源的利用效率,从而有效控制和减少碳排放量。同时值得注意的是,我国的单位GDP二氧化碳排放量和能源消耗量这两项指标都与发展中国家大体相当,这也从侧面印证了碳排放与经济社会发展阶段相适应的基本规律。

3.绿色低碳技术体系有待健全

支持碳达峰碳中和的技术一般被称为气候友好型技术或绿色低碳技术,其并不是单一技术,而是由一系列技术组成的系统性技术体系。当前,我国绿色低碳技术体系的发展仍然面临不少突出问题。首先,绿色低碳技术的创新能力相对不足。尽管近年来我国绿色低碳技术快速发展,尤其是关键清洁能源技术展现出较大优势,但整体研究水平与发达国家仍有明显差距,其中,约有10%的技术方向处于国际领先地位,35%的处于并跑状态,55%的处于跟跑状态,总体技术差距约15年[6]。另有研究显示,当前全球绿色低碳技术的专利申请主要集中在欧美与日韩等国或地区[7]。鉴于前沿技术很难从发达国家引进或引进质量不高,部分关键核心技术有被发达国家“卡脖子”的风险。其次,绿色低碳技术的整体转化水平不高。可再生能源、储能、氢能、碳捕集利用封存等有关技术推广应用的规模,都还有待于进一步突破。以CCUS示范项目为例,截至2020年,我国已建成36个CCUS示范项目,但目前的示范规模大多是十万吨级,与美国、加拿大等拥有多个大规模的多种技术组合的全流程工业化示范项目经验的国家差距明显[3]。此外,由于我国的技术交易市场发育尚不完善,特别是缺乏专门针对绿色低碳技术的交易平台,已有的绿色低碳技术也较难找到适宜的应用市场进行推广[8]。再次,绿色低碳技术体系的构建思路还不明确。一方面,伴随新一轮科技革命的加速推进,绿色低碳技术的范畴迅速扩大,但新要求下对何为“绿色低碳技术”,目前学界还没有统一的认识和明确的界定;另一方面,在推动实现碳达峰碳中和阶段,统筹现有绿色低碳技术有效减排与未来技术创新发展的思路需要完善,绿色低碳技术体系的创新路径也有待明确[9]。

二、以碳达峰碳中和推进中国绿色发展的路径选择

1.碳达峰的基本路径与行动逻辑

碳达峰指经济体内生产生活活动因消费煤炭、石油、天然气等化石能源而产生的二氧化碳总量在一定时期内(通常以年为单位)达到峰值,之后进入平台期并可能在一定范围内波动,然后平稳下降的过程[10]。通常而言,要尽早实现碳达峰的目标,一国有两条基本路径可供选择:其一,一国放任二氧化碳排放高速增长以尽快达到高峰值,也就是所谓的“冲峰”模式;其二,一国逐步控制碳排放增量以努力达到一个相对较低的峰值,也就是所谓的“削峰”模式。

值得注意的是,虽然这两种路径都能走向碳达峰,但后期可能会带来截然不同的影响。相较于“冲峰”模式,“削峰”模式会在前期对能源结构调整、产业结构转型等提出更高的要求,但从长远来看,却能有效规避高碳锁定、路径依赖、产能过剩等问题,有助于形成一个更加可持续发展的“经济-社会-生态”系统。加之,碳达峰是碳中和的基础和前提[11],其路径选择也将直接关系碳中和目标的实现。由于我国面临着比工业化国家时间更紧、幅度更大的减排任务,故越早以“削峰”模式实现二氧化碳达峰,越能为实现碳中和目标留出更多时间和空间[12]。反之,碳达峰的时间越晚、峰值越高,实现碳中和目标的挑战和压力也越大。因此,我国提出“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值”的目标,并不是要“冲峰”发展、快速攀高峰,而是要“削峰”发展、压低峰位,以便于更好地走向碳中和。

既已明确采取“削峰”模式的达峰路径,碳达峰的关键自然也落在了碳减排上。这就需要从能源生产和能源消费的两端共同发力,毕竟碳排放本身就是经济体内大量消耗化石能源的各类生产性和生活性活动所带来的。具体而言,生产端要注重化石能源逐步退出和新能源有序发展的“消长节奏”,加快推进智慧多元的新型能源体系建设:一方面,在碳达峰阶段的十年里,作为碳排放主要来源的煤炭仍将是我国能源消耗的主力,因此,发展高效的化石能源利用技术、促进其清洁利用是降低碳排放的一个关键点;另一方面,推进新能源产业发展是推动能源结构转型的关键,未来十年将是新能源技术发展的重要阶段,因此,需要重点推动以风、光为代表的新能源产业的发展,同时还要加快构建以新能源为主体的新型电力系统[13]。消费端则要兼顾生产方式和生活方式的双重转型,加快推进绿色低碳的循环利用体系建设:从生产方式转型来看,推进工业减排、绿色交通、绿色建筑、可持续农业等将是未来的重点发展方向;从生活方式转型来看,需要引导居民和消费者轉向合理膳食、优化居住、绿色消费、低碳出行等。

2.碳中和的基本路径与行动逻辑

碳中和是指通过植树造林、节能减排等多种途径抵消经济体在一定时期内(通常以年为单位)直接或间接产生的温室气体排放,即人为移除量与人为排放量之间相互抵消,从而实现“净零排放”[10]。从其基本定义不难发现,实现碳中和的路径可基本划分为碳减排和碳移除两大类。国内不少学者都有类似观点[14-15]。

从碳减排的视角来看,要尽可能控制和减少二氧化碳排放使得碳排放接近零,而这也正是碳达峰阶段“削峰”发展的行动逻辑;从碳移除的视角来看,则要大力发展生态碳汇和推广应用碳移除技术,用以实现碳排放的“抵消”,这也是碳中和阶段不可或缺的重要环节。这是因为尽管生产端的智慧多元新型能源体系建设和消费端的绿色低碳循环利用体系建设将会大幅度地降低我国的碳排放总量,但由于全社会经济系统近零排放能否实现受关键技术突破、技术经济性等诸多不确定因素的影响[16],加之即使大规模应用可再生能源仍会有部分化石能源消费是无法替代的[17-18],这凸显了固碳端对碳排放进行移除并抵消的重要性。因此,在2060年难以实现完全近零排放的情境下[19-20],建设基于自然生态系统和工业负排放技术的气候友好型负排放体系,是实现碳中和目标的关键抓手和重要保障[13,21-22]。

尽管于碳中和目标而言,这两条基本路径缺一不可,但两者依然存在主次之分。其中,碳减排是推动实现碳中和的主要路径,而碳移除则为辅助路径。这是因为从短中期来看,负排放体系所能发挥的作用较为有限。据统计,当前我国森林碳汇估计为11亿吨二氧化碳[23],而同期我国已运行的碳捕集、利用和封存(CCS/CCUS)示范项目的总减排规模也仅为每年十几万吨二氧化碳[24],两者相加也仅占二氧化碳年排放总量的大约11%。据预测,2060年左右我国经过努力,届时通过碳汇和碳移除等地球工程技术可能实现负排放15亿吨左右[6]。但这同当前我国的碳排放总量相比,仍是“杯水车薪”。换言之,如果不通过大幅降低碳排放量,而仅靠植树造林和碳捕集、利用与封存技术是无法实现碳中和目标的。因此,碳减排不仅是碳达峰的主要路径,也是碳中和的主要路径。

三、结语

以碳达峰碳中和推进我国绿色发展,需要推动能源体系、产业体系、科技体系等全方位的深层次的系统性变革,既要坚定不移,又要积极稳妥推进。

首先,应深入推动能源变革。能源结构调整是实现碳达峰碳中和的首要任务。实现碳达峰碳中和,应推动全方位、全链条、全生命周期的能源革命,坚持“先立后破”原则,逐步形成“需求合理化、开发绿色化、供应多元化、调配智能化、利用高效化”的新型能源体系:既要在保障供应的前提下努力控制化石能源总量,稳妥统筹减煤节奏,积极推进煤炭清洁高效开发利用,完善煤炭企业退出机制;又要实施可再生能源替代行动,努力使用非化石能源以满足新增能源需求、替代存量化石能源消费量,尤其是要加快推进风能、太阳能发电大规模开放和高质量发展,并因地制宜发展生物质能、地热能等多种新能源;还要加快规划建设以新能源为主体的新型能源体系,合理配置储能系统,大力提升电力系统综合调节能力,同时不断提高消费端电气化水平,实现能源管理安全稳定、智能高效。

其次,应深度调整产业体系。产业结构调整是实现碳达峰碳中和的必由之路。实现碳达峰碳中和,应同步推进产业结构转型升级,坚持以供给侧结构性改革为主线,加快构建绿色低碳循环发展的经济体系:既要将坚决遏制“两高”项目盲目发展作为当前之急和重中之重,采取强有力措施,对高耗能高排放项目实行清单化管理、分类别处置、常态化监管;又要切实推动产业结构由高碳向低碳、由低端向高端转型升级,大力推进传统产业节能改造,加快发展绿色低碳新兴产业,建立健全资源循环利用体系;还要有序推动钢铁、有色金属、建材、化工等重点行业,以及能源、工业、城乡建设、交通运输等重点领域开展碳达峰专项行动,重点抓好企业用能方式转变、节能设备推广应用、废旧资源回收利用等工作。

再次,应加快推进绿色低碳科技革命。技术体系变革是实现碳达峰碳中和的基础性、战略性支撑。实际上,不论是能源变革还是产业变革,都需要技术进步的驱动和加持。因此,实现碳达峰碳中和,还应加快推动绿色低碳技术实现重大突破,抓紧部署低碳、零碳、负碳等重大关键技术研究,充分发挥科技创新的支撑引领作用:既要不断深化院地合作,加速集聚“双碳”领域科创资源,推动实现“技术控碳”;又要充分利用数字技术赋能“双碳”工作,通过多能源数据视角对能源使用情况与发展趋势进行量化分析,推动实现“数治控碳”;还要建立健全“政产学研用”五位一体协同创新发展模式,推动创新链、产业链、人才链、资金链和政策链深度融合,提高绿色低碳科技成果转化和产业化水平,推动实现“协同控碳”。

最后,应对全球气候变化需要全人类的共同努力,仅靠中国和其他现有承诺国家的碳中和行动难以确保《巴黎协定》目标的实现。唯有推动全球开展更为广泛深入的国际合作,方可共同应对全球气候危机,推动实现人与自然和谐共生。

参考文献:

[1]

习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗:在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[N].人民日报,2022-10-26(01).

[2] IPCC第六次评估报告第一工作组报告发布[EB/OL].(2021-08-10)[2022-10-21].http:∥www.cma.gov.cn/2011xwzx/2011xqxx\|w/2011xqxyw/202108/t20210810_582634.html.

[3] 王灿,张九天.碳达峰 碳中和:迈向新发展路径[M].北京:中共中央党校出版社,2021:3.

[4] 戴君虎,王焕炯,刘亚辰,等.人均历史累积碳排放3种算法及结果对比分析[J].第四紀研究,2014(4):823.

[5] 潘家华.怎样发展中国的低碳经济[J].中国市场,2010(11):61.

[6] 庄贵阳,周宏春.碳达峰碳中和的中国之道[M].北京:中国财政经济出版社,2021:101.

[7] International Energy Agency.Net zero by 2050:A roadmap for the global energy sector[R].Paris:IEA,2021.

[8] 于法稳,林珊.“双碳”目标下企业绿色转型发展的促进策略[J].改革,2022(2):144.

[9] 刘仁厚,杨洋,丁明磊,等.“双碳”目标下我国绿色低碳技术体系构建及创新路径研究[J].广西社会科学,2022 (4):8.

[10]胡鞍钢.中国实现2030年前碳达峰目标及主要途径[J].北京工业大学学报(社会科学版),2021(3):1.

[11]王金南,严刚.加快实现碳排放达峰 推动经济高质量发展[N].经济日报,2021-01-04(01).

[12]王灿,张雅欣.碳中和愿景的实现路径与政策体系[J].中国环境管理,2020(6):58.

[13]郭朝先.2060年碳中和引致中国经济系统根本性变革[J].北京工业大学学报(社会科学版),2021(5):64.

[14]欧阳志远,史作廷,石敏俊,等.“碳达峰碳中和”:挑战与对策[J].河北经贸大学学报,2021(5):1.

[15]焦念志,刘纪化,石拓,等.实施海洋负排放践行碳中和战略[J].中国科学:地球科学,2021(4):632.

[16]庄贵阳.我国实现“双碳”目标面临的挑战及对策[J].人民论坛,2021(18):50.

[17]周淑慧,王军,梁严.碳中和背景下中国“十四五”天然气行业发展[J].天然气工業,2021(2):171.

[18]谢和平,任世华,谢亚辰,等.碳中和目标下煤炭行业发展机遇[J].煤炭学报,2021(7):2197.

[19]邹才能,何东博,贾成业,等.世界能源转型内涵、路径及其对碳中和的意义[J].石油学报,2021(2): 233.

[20]余碧莹,赵光普,安润颖,等.碳中和目标下中国碳排放路径研究[J].北京理工大学学报(社会科学版),2021(2):17.

[21]张雅欣,罗荟霖,王灿.碳中和行动的国际趋势分析[J].气候变化研究进展,2021(1):88.

[22]方琦,钱立华,鲁政委.我国实现碳达峰与碳中和的碳排放量测算[J].环境保护,2021(16):49.

[23]蔡博峰,曹丽斌,雷宇,等.中国碳中和目标下的二氧化碳排放路径[J].中国人口·资源与环境,2021(1):7.

[24]陈迎,巢清尘.碳达峰、碳中和100问[M].北京:人民日报出版社,2021:120.

[责任编辑:毛丽娜 张省]