中国留学生网络行为的特征、成因及引导路径

——基于33名中国留学生的研究

邓 喆

习近平在给莫斯科大学中国留学生的回信中勉励留学生要“弘扬留学报国的光荣传统,胸怀大志,刻苦学习,早日成长为可堪大任的优秀人才,把学到的本领奉献给祖国和人民”。(1)《习近平给莫斯科大学中国留学生的回信》,《人民日报》2017年12月31日。留学生是国家建设的人才资源和中坚力量,是思想政治工作的重要目标人群。网络引导是开展海外中国留学生思想政治工作的关键渠道。在百年未有之大变局的背景下,网络舆论环境纷繁复杂、瞬息万变,更加凸显加强留学生网络引导的必要性。目前专门针对海外中国留学生的网络引导研究和实践还比较薄弱。由此,本文以滚雪球抽样方法对33名中国留学生进行半结构化深度访谈,通过观察其出国前后网络行为的变化情况,综合分析中国留学生网络行为的主要特征及深层动因,并提出加强引导的路径方法,这对加强中国留学生网络思想政治教育具有重要理论和实践意义。

一、中国留学生网络行为的主要特征

互联网对于留学生适应生活变迁、发展社交关系、融入多元文化、获取新闻资讯、参与公共事务都具有关键作用。海外中国留学生交替使用国内、国外网络媒介,身处多样、多元、多变的网络环境中,其网络行为特征,尤其是网络行为变化情况值得关注。本文采用封闭式问题和开放式问题混合的半结构化深度访谈,一方面,对33名受访中国留学生的年龄、收入、留学经历、受教育程度、外语能力等基本信息通过结构化问卷、封闭式问题进行调查和统计;另一方面,对于那些难以直接观察到的信息,包括受访者的网络使用习惯和原因、网络讨论行为和态度,以及受访者对于网络内容、网络讨论、网络环境的评价、思想和意向等,使用结构化程度较低的开放式提问,以更加灵活地收集数据,并根据受访者的回答即兴补充提问从而拓展答案,从调查者的“观察性了解(observational understanding)”通向受访者的“主体性想法(subjective understanding)”。本文的受访者留学情况具有多样性,留学地点分布于德国、法国、荷兰、英国、瑞士、美国、日本,以及中国香港等8个国家(地区)的17个城市,受访者普遍具有较好的教育背景,31名研究生和2名本科交换生具有新闻学、公共管理、经济学、金融、教育学、法学、艺术设计、物理、材料科学、工程物理、电机、计算机等丰富的专业背景,其中10人为国家公派留学、7人获得学校或导师资助、9人获得留学国家政府奖学金或外国合作导师资助。准确认识环境变迁对中国留学生的网络平台分配、网络社交关系、网络参与行为的影响,才能更加有效地对其进行网络引导。

(一)中国留学生网络平台分配的工具性变化

总体而言,中国留学生出国后使用网络更频繁,所用网络平台及功能更多样。例如,据留学生B(2)访谈记录06号,女,高中就读于加拿大,本科就读于北京市某大学,赴英国伦敦攻读硕士学位。说,她不能离开手机超过30分钟,“独自在国外生活,时刻需要‘联网’,检查和应对各种生活事务”。据调查,中国留学生出国后的网络平台分配变化主要体现为工具性变化,即将网络作为学习、工作、生活的基本工具,在使用软件、使用频率、使用时长、使用习惯等方面发生了外在变化。

第一,中国留学生出国后使用的浏览器、搜索引擎、电子邮箱、在线百科全书、视频网站、社交媒体等网络平台均发生变化,以满足服务于学习、工作、生活的工具性需求。例如,一些国外大学图书馆的公共电脑安装火狐浏览器远多于搜狗浏览器,由此,留学生渐渐习惯使用浏览器默认的搜索引擎谷歌,而不使用百度搜索。出国期间,在学习、工作场合使用Gmail邮箱更为普遍,维基百科比百度百科更适用于外语环境。一些国内常用的音视频网站和APP仅购买视频在中国播放的版权,因此留学生出国后常使用YouTube等视频网站。而最突出的变化体现在社交媒体的使用上,尤其是“脸书”(Facebook)的使用,中国留学生出国前拥有微信、微博、知乎等丰富的社交媒体选择,但是出国后使用“脸书”的需求明显增加,因为“脸书”作为重要的交友工具,能够帮助其融入新的社交群体(“圈子”)。

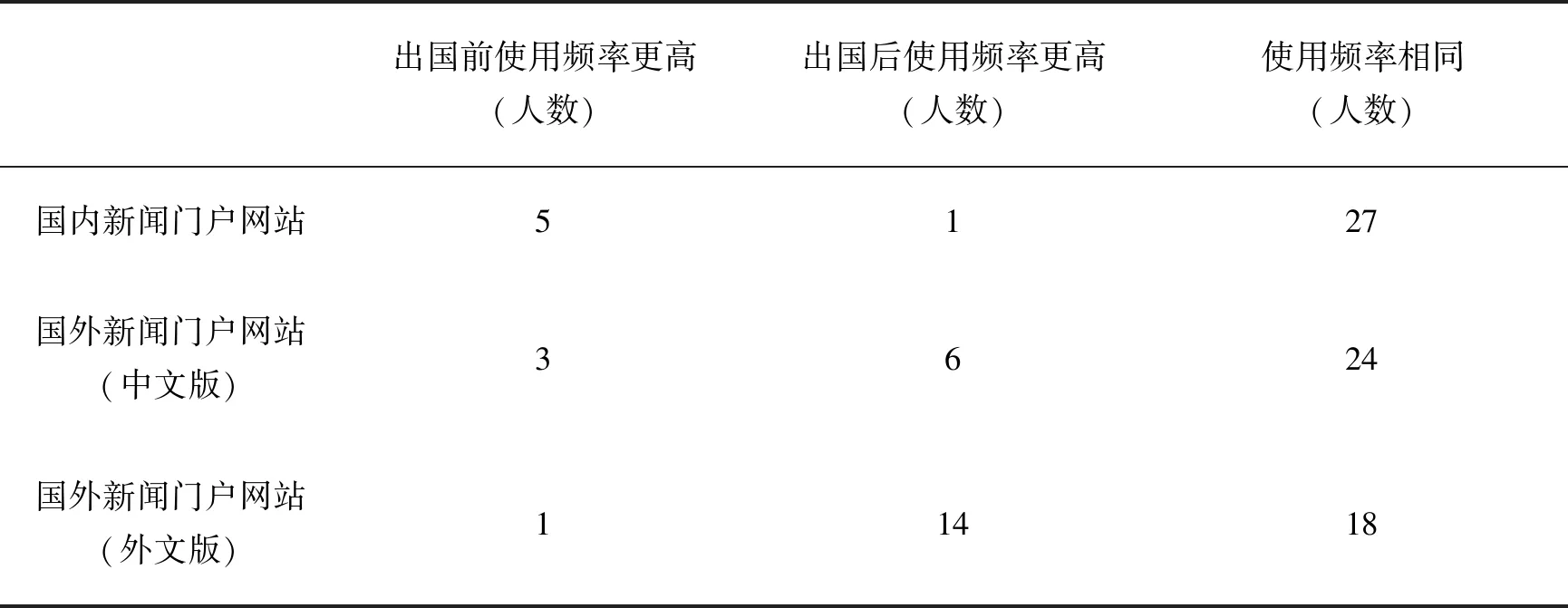

第二,中国留学生出国后使用各类新闻门户网站的变化体现为分配于不同平台时间的变化。门户网站是留学生获取国内、国外新闻资讯的主要工具,大部分中国留学生出国前后使用各类新闻门户网站的频率基本相同。在33名受访者中,27人使用国内新闻门户网站的频率相同,24人使用中文版国外新闻门户网站的频率相同,18人使用外文版国外新闻门户网站的频率相同。中国留学生出国后使用国外新闻门户网站比出国前更多,6人使用中文版国外新闻门户网站比出国前更多,14人使用外文版国外新闻门户网站比出国前更多。但是,使用国内新闻门户网站的人数仍然多于使用国外新闻门户网站的人数,23人“从不”或“很少”使用中文版国外新闻门户网站,13人“从不”或“很少”使用外文版国外新闻门户网站,仅有9人“从不”或“很少”使用国内新闻门户网站。

表1: 中国留学生使用新闻门户网站的频率变化

(二)中国留学生网络社交关系的适应性变化

留学生的异域生活,既要面对不同的社会文化,又要建立新的社交关系。网络社交平台因其丰富的信息功能、便捷的通讯功能和开放的交往功能,成为留学生了解当地文化、联络国内亲朋好友和建立新的社交关系的重要文化适应工具。中国留学生的网络社交关系发生着适应性变化,即变化情况与其留学动机、留学经历密切相关,以适应他(她)们心理上对留学生活的期待和需求。

第一,短期留学的中国留学生以获得学位、学历为最重要的留学目标,并计划完成学业后回国,因此,主要通过国内常用的网络社交平台维持与国内社会联结。此类学位、学历目标导向的中国留学生将主要精力用于上课、写作业或做实验,业余时间用于运动、旅行或上网等可以独立完成的活动。其中,语言问题是重要原因之一,例如,在法国交换学习的13名中国留学生中,10人使用英语多于法语。在这种较为独立的留学生活中,他们更加依赖国内亲朋好友的感情支持,常常通过国内常用的网络社交平台与其在国内的父母、亲属、同学和朋友进行线上交流。据调查,39.4%的中国留学生持续使用且仅使用微信朋友圈、微博、QQ空间、抖音、B站等国内社交网络平台。与此同时,使用国内社交网络还能够帮助同城、同校的中国留学生们“联网”组队,在异国他乡互帮互助。由此可见,一部分中国留学生依赖微信、微博等国内社交网络平台维持旧的人际关系,或者与中国留学生同伴共享相同的文化、价值、规范,以“重建”熟悉的生存空间,从而缓解文化冲突,适应生活压力。

第二,长期留学的中国留学生更希望迅速适应、真正融入当地社会文化环境,因此,他们更有意识地、更高频率地使用“脸书”(Facebook)、“沙发客”(Couchsurfing)、“照片墙”(Instagram)、“领英”(LinkedIn)等留学国家常用的网络社交平台。30.3%的受访者出国期间使用频率最高的社交网络平台为Facebook。留学生G(3)访谈记录08号,男,本科、博士就读于北京市某大学,赴英国伦敦联合培养。认为:“在国外使用Facebook的人很多,以Facebook为代表的国外网络社交平台成为聊天交流的主要工具,因此基本不再浏览国内网络社交平台。”留学生LX(4)访谈记录32号,女,本科就读于北京市某大学,赴英国伦敦攻读硕士学位和工作。说:“为保持跟朋友联系而使用国外网络社交平台,相反,国内网络社交平台越用越少。”这都反映了国外网络社交平台在满足留学生融入当地社交关系方面的适应性优势。中国留学生从国内社交网络到国外社交网络的媒介转换中,实际上经历并完成了对当地文化的“接触体验理解接受”的过程,并在这个过程中建立起新的跨文化网络社交关系,逐渐适应和融入留学国家的学习生活环境。

(三)中国留学生网络参与行为的修正性变化

本文从伦纳德·毕福勒提出的认知参与和表达参与两种政治参与形式(5)Beeghley L.“Social Class and Political Participation:A Review and an Explanation”,Sociological Forum,no.3(1986),pp.496~513.考察中国留学生网络参与行为的变化情况,前者通过收看新闻或经他人告知等了解政治资讯、增加政治知识、形成政治认知的情况,后者指就政治问题表达观点、交换意见和辩论等。从调查的情况来看,中国留学生网络参与行为具有修正性变化的特征,即在不断比较、反思与重塑的过程中,其态度与行为发生深层次变化。

第一,从认知参与来看,中国留学生在多元的话语环境和文化互动中,不断建构和修正对国内、国外新闻报道的比较性认识。首先是中国留学生获取国内、国外新闻的渠道不同。中国留学生对国内社交网络平台的依赖,使社交网络平台进一步成为获取国内新闻的越来越重要的渠道。受访的中国留学生获取国内新闻的主要渠道(按选择人次)依次是:门户网站(27人次)、社交软件推送的新闻(如微信推送的腾讯新闻)(19人次)、朋友网上分享(如浏览微信朋友圈等)(18人次)和朋友聊天(11人次)。中国留学生获取国内新闻的渠道表明,相比于“摄取”新闻,更多的中国留学生正在“被告知”新闻,这也体现了新闻“推荐”技术的趋势和重要性。但是,中国留学生获取留学国家新闻的主要渠道依次是:门户网站(23人次)、朋友聊天(15人次)、报纸(14人次)和电视(11人次)。这表明大众媒介,特别是传统媒介仍然发挥着主要作用。其次,中国留学生对国内、国外新闻报道的认知与评价不断变化。调查中,8名受访者不约而同地使用诸如“保守”与“犀利”“保守”与“开放”“严肃”与“开放”等反义词组对比国内、国外新闻报道的政治和文化特征。可以看出,其正是在与所熟悉的国内新闻报道的比较中建构起对国外新闻报道的印象,同时又在与国外新闻报道的比较中不断反思与重塑对国内新闻报道的评价。这种简单比较通常与中国留学生对中西方政治、文化的过往记忆和刻板印象密切相关,同时又在比较过程中不断修正看法。例如,新闻学专业留学生J(6)访谈记录10号,女,本科、硕士就读于北京市某大学,赴美国盐湖城交换学习。在交替使用中、美新闻门户网站的过程中,逐渐由简单的“严肃”与“开放”的比较性认识转向更具体、更辩证的评价:“国内新闻门户网站内容比较丰富,重要的新闻事件不会漏稿,还会提前准备和策划,而且广度和深度都在提升。区别在于,美国新闻门户网站选题更加没有边界。”留学生G(7)访谈记录08号,男,本科、博士就读于北京市某大学,赴英国伦敦联合培养。认为,国内新闻报道趋向保守的原因在于“门户网站具有巨大影响力,因此新闻报道比较谨慎,很少出现过激报道”,与之相比,他将英国新闻报道的“开放”特征进一步解释为“我平时经常浏览的BBC总是或多或少地存在先入为主的观点,并没有完全站在客观理性的角度考虑问题”。留学生JX(8)访谈记录11号,女,本科、硕士就读于北京市某大学,赴法国巴黎攻读硕士学位和工作。在评价法国新闻报道时,结合西方政治体制弊端分析道:“总体上内容更广泛、更开放,但是一些媒体受背后支持的政治团体影响,主观色彩浓厚,存在政治攻击性和扭曲事实的行为。”可以看到,中国留学生对国内、国外新闻报道的比较性认识,体现为简单对立与融合矫正的复杂过程。

第二,从表达参与来看,中国留学生通过对比国内、国外网民讨论情况,逐渐形成更客观、更理性的政治参与态度。首先,中国留学生普遍认可公开讨论的价值,认为自己或他人参与网络讨论能够改变现状。例如,留学生Q(9)访谈记录18号,女,本科、硕士就读于北京市某大学,赴德国海德堡交换学习。了解到外媒报道较为偏颇,导致有的外国同学对中国存在偏见,因此她希望通过社交网络互动“在与外国朋友讨论中让他们更全面地了解中国,消除偏见”。另有一些受访者不确定公开讨论能否改变现状,但是仍然认为网民需要讨论和对话。其次,通过对比发现,中国留学生对国内、国外网民讨论情况的评价展现出平衡性,逐渐消除“一边倒”的刻板印象。至少有5名受访者明确地做出国内、国外网民“都有盲目的、有理智的”“都有偏激的和理据很好的”兼顾型、辩证型的判断。另有5名受访者较为深入地分析了国内、国外网民讨论的特征和区别,认为相比中国网民积极、认真的网络参与行为而言,外国网民“不太关心时事”“对政治的关注程度没有这么多”“对政治相对没那么热心”,或者参与网络讨论的内容更加浅显,倾向吐槽和玩笑方式。例如,留学生H(10)访谈记录21号,女,本科就读于北京市某大学,赴美国波士顿攻读硕士学位。用“文明、浅显、调侃”概括外国网民讨论情况,说道:“很多外国网民看上去更文明,可能和语言使用习惯有关,但是其实经常没有什么内容,喜欢开玩笑。”在各种网络讨论环境的对比中,中国留学生感受到国内网民“趋于理性”,理智的、“谨言”的、客观的网民越来越多,是一种积极的趋势。再次,就本人网络参与的实际行动而言,中国留学生很少真正参与网络讨论。几乎所有受访者对自己的网络参与行为作出了冷静倾向的定义,如“寡言”“理性”,即“旁观型”。绝大多数中国留学生表示“如果没有必要一般不发言”“不评论,只关注”“不因个人喜恶妄加评论”。尤其是“对激进的发言很少转发或评论”,甚至“较少关心和自己无关的事情”,仅5人有时参与讨论,或表达自己的观点,或希望解决问题、改变现状,参与讨论的话题包括社会民生、体育娱乐、时事政治、国际关系等,仅1人有时在网络讨论中与人争辩。

二、中国留学生网络行为特征的成因分析

中国留学生出国前后的网络行为体现出平台分配的工具性变化、社交关系的适应性变化和参与行为的修正性变化等特征,这与其身处丰富多元的媒介环境、适应异域生活的心理过程和青年政治参与的多重因素是分不开的,因此,我们需要综合运用传播学、心理学、政治学的有关理论进行成因分析。

(一)中国留学生的网络使用习惯形成于“复媒体”客观环境

在国内、国外多种网络平台共存的复媒体环境(polymedia environment)中,中国留学生拥有丰富的可选择媒介。无论是网络平台分配时间的变化,还是网络社交关系的变化,都是中国留学生在复媒体环境下进行的深度媒介选择与转换。从复媒体环境的视角出发,有助于整体性地理解留学生的网络平台分配变化过程,以及网络使用习惯的形成过程。

第一,中国留学生在对国内、国外多种网络平台的比较中,逐渐形成初步的媒介认知。一方面,在对国内“旧”媒介充分了解的基础上,建立起对国外“新”媒介的认知。例如,中国留学生基于对微博的了解和使用经验,来认识与其功能相近的“推特”(Twitter),早期留学生基于人人网来认识“脸书”。另一方面,当中国留学生开始接触并逐渐熟悉某种新媒介后,也会形成对旧媒介及新、旧媒介关系的重塑,即“再中介化”(remediation)。(11)Bolter JD,“Remediation and the Desire for Immediacy”,Convergence,vol.6,no.1,2000,pp.62~71.

第二,中国留学生在对新、旧媒介进行双向塑造(mutual shaping)(12)Bolter JD,Grusin R.Remediation:Understanding New Media,Cambridge:MIT Press,1998,p.44.的过程中,逐渐区分不同网络平台的角色及使用它们的方式。随着留学生对各种网络平台的认识和理解不断加深,其越来越多地考虑不同媒介的文化意义,不仅包括功能定位、使用场景,还在不断比较的过程中定位其情感距离、考虑与之相关的人际关系,从而决定使用它们的时机、场景和目标。

第三,中国留学生在“平台摇摆”(platform swinging)中,逐渐形成复媒体环境下的网络使用习惯。留学生进行媒介选择之初,通常采用摇摆式策略,不断在国内、国外和新、旧网络平台之间进行切换和比较,出现“平台摇摆”。留学生正是在一段时期的“摇摆”过程中,逐渐将自己的上网时间和不同种类的上网需求、社交关系分配到不同平台上,分别从事学习、工作、生活、社交、娱乐等不同类型的活动,并最终发展形成较为固定的网络使用习惯。

(二)中国留学生的网络社会联结缘于跨文化适应的心理需要

海外中国留学生的网络社交关系通常要综合考虑与国内的联结、与留学国家同源族群的联结,以及在留学国家建立和发展新的社会联结,其网络社会联结、交往、互动通常与其跨文化适应策略密切相关。跨文化心理学(cross-cultural psychology)相关研究指出,在保留既有文化身份还是进入新的文化群体的博弈中,人们会选择不同的文化适应策略(acculturation strategy),包括分隔策略、边缘策略、融合策略、同化策略等。(13)Berry JW,“Immigration,Acculturation,and Adaptation”,Applied Society,vol.46,no.1,1997,pp.5~34.

第一,留学生具有与国内家人朋友相联结的心理需要。初到异国他乡,留学生既渴望体验独立生活,又因为文化适应等问题,非常需要来自父母家人和师长、同学、朋友的情感支持。网络社交平台可以打破时空阻碍,使留学生感知与国内亲朋好友跨越时空的“共同在场”。因此,中国留学生通过国内常用的网络社交平台,来维持旧的人际关系。特别是那些计划完成学业后就回国的留学生,通常采取分隔、边缘的文化适应策略,并以维持国内社会联结为媒介选择依据。

第二,留学生具有与留学国家同源族群相联结的心理需要。留学生在异域生活,离开熟悉的环境,面对不同的文化,极有可能产生“文化休克”(culture shock)(14)Oberg K.,“Culture Shock:Adjustment to New Culture Environments”,Practical Anthropologist,no.7,1960,pp.177~182.现象。而在与同国籍群体(co-national)的交往中,其使用相同的语言、具有相同的文化,既有助于保护原有身份认同,又有助于交换当地文化信息资源,彼此陪伴、提供支持。因此,在常用的国内社交网络平台中,留学生基于族群意识、集体记忆还能“重建”同源族群社交网络,以减轻分离的心理不适,处理好新的社区生活。

第三,留学生具有与留学国家当地人相联结的心理需要。仅依赖国内网络社交平台维持与国内的联结和留学国家同源族群的联结,也有可能形成“文化筒仓”,(15)Brown L.,“An Ethnographic Study of the Friendship Patterns of International Students in England:An Attempt to Recreate Home through Conational Interaction”,International Journal of Educational Research,vol.48,no.3,2009,pp.184~193.阻隔留学生融入当地文化。调查中,那些以融合、同化策略为主导的留学生则更希望主动融入和适应当地社会与文化,而网络在留学生生活变迁中发挥着重要的文化适应功能,因此,其非常注重对留学国家网络媒介的数字化融入。

值得一提的是,当今中国留学生对复媒体的熟练掌握,使其就如何分配使用国内外网络社交平台具有更强的主控力。一方面,作为平视世界的一代,中国留学生的“外来者”“离散者”心态日渐模糊,那种试图通过频繁使用某一网络社交平台“去边缘化”的心理压力逐渐减弱。另一方面,中国留学生网络社会联结的心理需求及其适应策略具有多样性,其不再被迫卷入国内或国外社交网络圈层,体现出更独立的、更自信的文化自觉。

(三)中国留学生的网络政治参与受多种主客观因素共同影响

中国留学生出国后的网络政治参与行为与其网络使用习惯、跨文化适应策略、媒介意识形态,以及网络生态环境等多种因素相关,同时还受其教育程度、收入水平、时间分配、政治兴趣、价值观等传统政治参与因素的影响。

第一,中国留学生多样化的网络使用需求影响其政治参与行为。大部分受访留学生表示,他们使用网络只是为了“获取信息”“调查研究”“看看别人的动态”,或者“自娱自乐”。曾有实证研究发现,使用网络于娱乐、商业、资讯的行为具有去政治化的特性,只有使用网络进行社交、通信、分享的行为才与政治参与紧密关联。(16)孟天广,季程远:《重访数字民主:互联网介入与网络政治参与——基于列举实验的发现》,《清华大学学报》(哲学社会科学版)2016年第4期。但是,社交网络的“转发”和“点赞”功能实际上又消散了政治热情,传统的政治参与变成“点击式参与”(point-and-click)。

第二,中国留学生网络政治参与的意识与行动主要受个人主观因素影响。政治参与经典理论说明,政治参与行为受到人口学特征(如年龄、性别、城乡)、社会经济特征(如收入、职业、教育)及政治特征(如政党、价值观)等因素的影响。心理学认为,网络政治参与依赖于个人的信息处理偏好。具有较好教育背景的中国留学生一般倾向仔细观察、认真分析,而非草率发言。正如留学生D(17)访谈记录01号,女,赴法国里昂攻读学士、硕士学位,并定居法国巴黎。所说:“无论在国内还是在国外,中国学生还是外国学生,成长和教育背景不同影响网民对于事件的观点和参与讨论的方式。”

三、加强中国留学生网络引导的路径方法

面向海外中国留学生进行网络引导,既要符合网络思想政治教育的一般规律,又具有特殊性,需要在准确把握中国留学生网络行为特征及其成因的基础上,有针对性地加强网络平台建设、网络内容建设和网络政治引领,使网络这个变量变成加强中国留学生网络思想政治教育的最大增量。

(一)加强网络平台建设,实现国内国外全媒体覆盖

网络,特别是全媒体的发展,使信息传播突破了传统的时空尺度,给面向中国留学生的网络引导工作带来机遇和挑战。习近平强调:“我们要运用信息革命成果,加快构建融为一体、合而为一的全媒体传播格局。”(18)习近平:《加快推动媒体融合发展 构建全媒体传播格局》,《求是》2019年第6期。加强中国留学生网络引导,需要积极拓展网络信息传播的平台、渠道和终端,打造覆盖和融通国内国外的全媒体矩阵。

第一,加强网络工具的兼容性、延展性、安全性。中国留学生对国内常用的电子邮箱、视频网站、社交软件等普遍存在使用惯性。那么,如何减少网络环境变迁导致的工具性变化,恰当利用其工具性“依赖”,或能成为持续对中国留学生加强网络引导的重要路径。这有赖于我国网信事业不断加快网络基础设施建设和关键核心技术突破,实现既高速泛在、又安全可控的信息化布局,使年轻人常用的国产网络工具处处可用、时时安全。

第二,加强商业化、社会化互联网平台的吸引力、传播力、影响力。近年来,越来越多中国软件的海外版受到全世界网民的追捧,例如,WeChat、Tik Tok等的国际化流行度、好评度越来越高。如何管好、用好这些享有世界口碑的本土平台,打造一批全球网络流量龙头,或能成为既针对中国留学生、又面向外国年轻人加强网络引导的新路径。这有赖于中国主流媒体声音有效进驻国内国外各级各类网络平台,牢牢占据舆论引导、思想引领、文化传播的制高点,形成同我国经济社会发展水平和综合国力相适应的网络话语权。

(二)加强网络内容建设,深化留学生爱国主义教育

网络在加强中国留学生思想政治教育方面具有天然优势,及时的、丰富的网络内容既能为中国留学生了解国内国外提供信息链接,又能为其获取心理支持提供情感纽带。因此,当网络成为留学生学习生活、社会交往、政治参与的新空间时,我们也应该使其成为凝聚共识、巩固壮大主流思想舆论、深入开展爱国主义教育的新空间,“扩大主流价值影响力版图,让党的声音传得更开、传得更广、传得更深入”。(19)习近平:《论党的宣传思想工作》,北京:中央文献出版社,2020年,第356页。

第一,加强中华优秀传统文化的网络传承与弘扬。源远流长、博大精深的中华文明是中华民族独特的精神标识,是维系全世界华人的精神纽带。中华优秀传统文化作为中华文明的智慧结晶和精华所在,是中华民族的根和魂,是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。近年来,一批制作和传播反映中国文化、中国风貌、中国精神的网络短视频作者及其作品迅速走红,各级各地“网络中国节”等如火如荼,打破了中华优秀传统文化传承与传播的固化思维,拓展了中华优秀传统文化走向世界、发扬光大的路径。创新中华优秀传统文化网络传承与弘扬的内容生产方式,延伸中华优秀传统文化网络传承与弘扬的空间与阵地,使网络自媒体等新兴载体有效赋能中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展,既有利于增强中华民族的凝聚力、向心力和内生力,同时也有利于增强中国留学生网络互动的自信和底气。

第二,加强留学生爱国主义教育网络主题宣传。深刻洞悉留学生群体特点,有针对性地策划、开展爱国主义教育活动,运用“网言网语”加强网络主题宣传,例如,在推广民族文化、传播国家形象的同时,还要全面展示中国经济社会各领域建设发展成就,弘扬老一辈归国留学人员在中国革命、建设和改革开放事业中的突出贡献,体现新时代人才强国战略、科技强国战略下党和政府对归国留学人员的重视珍视,重点阐释习近平强调“支持留学、鼓励回国、来去自由、发挥作用”(20)《习近平在欧美同学会成立一百周年庆祝大会上发表重要讲话强调 脚踏着祖国大地胸怀着人民期盼 书写无愧于时代人民历史的绚丽篇章》,《人民日报》2013年10月22日。的内涵要求,通过具有心灵感染力、理论说服力、实践穿透力的网络主题宣传,强化留学生的民族认同,增强留学生爱国意识,最广泛地凝聚海外中国留学生心系祖国、报效祖国。

(三)加强网络政治引领,提升留学生对外传播能力

面向国内国外线上线下交叉融合的舆论场,习近平强调:“我们要把握国际传播领域移动化、社交化、可视化的趋势,在构建对外传播话语体系上下功夫,在乐于接受和易于理解上下功夫,让更多国外受众听得懂、听得进、听得明白、不断提升对外传播效果。”(21)习近平:《论党的宣传思想工作》,北京:中央文献出版社,2020年,第357页。海外中国留学生是中国对外传播的重要力量。加强对中国留学生的网络引导,归根结底需要加强网络政治引领,增强其网络意识形态安全意识,提升其网络沟通和舆论引领能力。

第一,加强网络安全教育,增强海外中国留学生网络意识形态安全意识。留学生利用网络获取信息、拓宽视野、结交新朋友、适应新生活的同时,需要明辨网络是非观念、加强信息辨识能力。中国驻外大使馆教育处、留学服务中心、学者学生联合会等要通过正式与非正式渠道教育、引导海外中国留学生正确使用网络,特别是在国家利益和重大安全问题上保持清醒头脑和政治定力,不做旁观者和局外人,主动发声、带头引导,自觉维护国家利益。

第二,加强媒介素养教育,提升海外中国留学生的网络沟通和舆论引领能力。留学生是网络外交的主力军,理应积极发挥融通中外、联系广泛的优势,自觉讲好中国故事、展现国家形象,做好中外文化交流、推动中外文明互鉴。教育系统、主流媒体要发挥示范作用和动员能力,提升中国青年的媒介素养,使越来越多的海外中国留学生能够与世界对话,传播好中国声音,当好行走的“中国名片”。