城镇化高质量发展的基本遵循:以人为核心与民生改善*

吴业苗

(南京师范大学公共管理学院,江苏 南京 210023)

一、问题提出:城镇化发展亟需补上民生短板

民生改善是发展中国式现代化和实现共同富裕目标的重要内容,也是推进以人为核心的新型城镇化发展的关键。新型城镇化高质量发展,不仅需要继续推进人口城镇化发展,提高城镇化率,还需要在城镇化中凸显以人为核心的发展理念,促进人的全面发展和民生不断改善。然而,一直以来,尤其在新型城镇化发展战略提出之前,中国城镇化走的是“重物轻人”的粗放型发展道路,大量农业流动人口一直徘徊在城乡间,不仅难以转变身份,也不能公平公正地享有市民权益。

党的十八大后中央和地方政府加大了城镇公共服务向城镇常住人口覆盖和向乡村延伸的力度,越来越多的农业流动人口从中获益,子女上学、劳动就业、医疗卫生、养老保障等民生权益得到了一定改善。但相比于市民,参与城镇化发展的居村农民、城郊农民和进城农民在日常生活和社会保障上还存在诸多问题,他们日益增长的美好生活需要与城镇化不平衡、不充分发展的矛盾仍十分突出。作为推进城镇化发展主体力量的农民,在城镇化进程中的民生权益没有得到应有的尊重和体现。譬如:进城农民为城市建设和经济发展奉献了最宝贵的年华,但他们中的多数人一直处在打工挣钱中,没有被城市社会完全接纳;城郊农民被动地卷入城镇化中,他们从土地征用、房屋拆迁中获得了一定的经济补偿,多数人也得到了政府的妥善安置,但相比于城郊区位优势,他们不再拥有属于自己的承包地和宅基地;居村农民尤其是“三留守”人员是城镇化发展中最大利益牺牲者,城镇化发展不仅让他们失去了稳定的家庭生活,而且他们的劳动负担和生活压力比以前更大。

也就是说,城镇化发展在给乡村带来“利好”的同时,也破坏了乡村社会的安宁和乡村社区的“先天和谐”,造成诸多民生问题。这些民生问题,有的是城镇化发展的痼疾顽症,有的是城镇化进一步发展引发的新疾,但无论问题性质如何变化,步入发展中后期阶段的城镇化需要进一步彰显人性温度,切实解决城镇化发展中的深层次民生问题。唯有城镇化发展遵循以人为核心的发展理念,优先处置好农民民生问题,补齐城镇化进程中的民生短板和弱项,保障城镇化参与者的“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”的民生权益,新型城镇化的高质量发展才有可能实至名归。

二、文献简述:城镇化发展、以人为核心与民生改善的研究

城镇化包括新型城镇化是学界重要研究的主题,国内外很多学者进行了广泛探究,并形成大量颇有价值的研究成果。在西方国家,城镇化和城市化都叫“urbanization”,主要指农村人口向城镇转移和集中的过程。如此,西方的“二元结构理论”“人口推拉理论”“区位理论”“最佳城市规模理论”等都把农村人口迁移方向、迁移路径、迁移模式作为研究重点。并且,由于多数西方国家的工业化发展与城镇化发展几乎是同步的,农民进城后的就业、转变身份和社会保障问题不是很突出,学者们在城镇化、人口迁移或人口流动研究中更关心进城人口城市适应、社区融入等问题,较少把以人为核心和流动人口、转移人口的民生改善当作研究主题。

中国在改革开放后不断推进城镇化发展,城镇化率由1980年代初的20%提升到2022年的65.22%。然而,中国城镇化是在不断突破城乡二元体制下推进的,人口城镇化发展滞后于工业化发展,存在“分离—等待—相聚—再分离”的人户分离现象和发展不平衡不充分问题。2021年全国人户分离人口达5亿多,流动人口约3.8亿,其中农民工近3亿。鉴于此,国内学者在城镇化研究中更关注中国特色城镇化道路、农业人口流动与转移、户籍制度改革,以及农业流动人口市民化等问题。近年来,随着新型城镇化发展战略的实施与推进,学者们在城镇化研究中越来越多地重视传统城镇化与新型城镇化、常住人口城镇化与户籍人口城镇化、物的城镇化与人的城镇化的不同,[1](P13)并加大了以人为核心的新型城镇化或人的城镇化理论与实践研究。但在以人为核心的城镇化研究中,学者们比较关心农业转移人口的市民化问题,即进城农民、城郊农民向市民身份转变以及城市融入问题。梳理以人为核心的新型城镇化文献不难发现,学者们对以人为核心的新型城镇化发展已经展开了较深入的研究,提出了一些颇有见地的新观点。如:人的城镇化是新型城镇化的本质要义和核心内涵,[2]没有人的城镇化发展,城镇化发展就难以持续;[3](P17-19)土地城镇化、空间城镇化发展要与人口城镇化协调发展,推进农业转移人口市民化;[4]公共服务均等化是推进新型城镇化发展的重要内容,新型城镇化发展需要城镇公共服务全面且深度覆盖城镇常住人口。[5]

在城镇化发展中的民生问题及其解决研究上,一些学者对城镇化发展衍生的民生问题,包括“三留守”问题、随迁子女教育问题、农业流动人口的异地就医及报销问题等展开了多学科、多视角研究,并为就业、住房、看病、子女教育等民生问题的解决提出一些建议:改革开放以来的快速城镇化是我国农村空巢老人激增的重要原因,替代策略和流动策略是当前农村空巢老人民生权益保障的必要选择;[6]城镇数量的增加和城镇规模的扩大引发大量征地对农民的民生保障产生严重影响,城镇化发展要建立城乡统一的建设用地市场,完善征地农民法律救济制度,规范农地转用秩序,赋予并保障农民土地增值收益权;[7]民生服务要满足城镇化中民众的生存发展、红利普惠、参与治理等民生需求,将其贯穿到整个城镇化的谋篇布局、功能规划、创新驱动、公共治理等建设之中;[8]城镇化发展应该以民生需求为根本导向,满足民生需求是民生型“和谐性、高效性、可持续性、绿色性及共享性”的基本特征。[9]不难看出,学者们已将民生问题及其解决纳入城镇化研究中,指出了“城镇化与民生改善是一种互构互长的关系”,[10]并注意到城镇化发展对民生的“双重影响”,如:城镇化为民生改善提供了投资增长、促进就业、集聚效应、经济转型、基本公共服务均等化等一系列新的机遇,但城镇化发展也面临着民生基础、民生支持条件、民生质量、民生权利等挑战;[11]城镇化发展是把“双刃剑”,一方面,城镇化发展促进农民人口进城打工,增加了农户家庭收入,并在一定程度上提高了家庭生活水平,另一方面,城镇化发展形塑了乡村民生新的“弱境”“穷境”和“苦境”,使得乡村民生的新老问题叠加呈现。[12]

总的来看,学界对以人为核心的新型城镇化发展,包括对失地农民问题、农业转移人口市民化问题、农村留守问题、城市病问题,以及城乡人力资源统筹开发、城乡社会保障一体化等已经形成较深的认知,但对城镇化发展中以人为核心与民生改善的研究缺乏深层指涉和具体关联。主要体现在:多数研究没有在新型城镇化研究中将以人为核心与民生改善联系起来加以研究;多数研究是在全面建成小康社会发展背景下研究人的城镇化和民生问题,没有重视人的城镇化发展、民生发展与中国式现代化发展的耦合性;并且,多数研究没有充分重视城镇化发展中的民生问题及其解决,更缺乏基于民生改善视角的推进以人为核心的新型城镇化高质量发展研究。

民生发展和民生改善是以人为核心的新型城镇化发展核心要义,新型城镇化高质量发展是民生问题不断得到解决、民生服务不断提升和居民生活更加美好的过程。如此,新型城镇化高质量发展,既要遵循以人为核心的发展理念,尊重农民的城镇化意愿和城镇化权益,又要遵循民生优先的准则,精准识别并切实解决城镇化发展中的农民民生问题。本文针对城镇化发展中“民生保障存在不少薄弱环节”和党的二十大提出的“在发展中保障和改善民生”要求,把以人为核心的新型城镇化发展宏大主题的研究具体落实到农民民生问题解决以及改善上,冀望新型城镇化发展把坚持以人为核心和改善农民民生状况作为基本遵循,补上城镇化发展中的民生“欠账”“短板”,实现城镇化高质量发展与民生事业发展“同频共振”。

三、农民的城镇化情境与民生问题变化

农民是推进城镇化发展的重要主体,城镇化尤其是新型城镇化发展需要切实维护农民的民生权益,不断提高他们的获得感、幸福感和安全感。但城镇化发展在给农民带来更广阔发展空间、更好职业选择和更多经济利益的同时,也给农民造成诸多烦恼和困扰,甚至一些农民成为了城镇化发展的牺牲品。不仅如此,城镇化发展还不断改变着农民的民生需求取向:卷入城镇化发展中的农民,包括居村农民都或多或少地因城镇化发展而改变了民生需求的预期,更多农民的民生需求不再囿于乡村,期望从城镇化发展中获得民生改善机会;而且城镇化发展在满足农民民生需要的同时又诱导农民滋生更多的民生需要,致使城镇化发展在解决了现有民生问题后又要面对新的、甚至更棘手的民生问题。籍于此,城镇化高质量发展,不仅要满足城镇化参与者,包括进城农民、城郊农民和居村农民日益增长的民生需要,还要在其发展中不断解决既有的民生问题和新生的民生问题,并依托民生问题的持续解决推进城镇化既好又快地发展。

一直以来,中国的民生事业发展滞后于城镇化发展,并成为掣肘城镇化高质量发展的短板和弱项。自乡镇企业发展和小城镇建设拉开城镇化发展大幕时起,城镇化发展就担任着消弭城乡二元结构,促进城乡统筹发展和城乡一体化发展,以及城乡融合发展的重要媒介。城镇化发展由最初的城市大门徐徐打开,准许农民进入城市打工挣钱,到近年来不断降低农民进城、居住的户籍门槛,给予进城农民“准市民”“新市民”待遇,农民的民生状况在城镇化发展中得到了较大改善。城镇公共服务向农业转移人口覆盖和向乡村延伸,以及300万以下城市取消农民落户限制等“利好”政策的实施,越来越多的农民不再是“纯粹农民”,他们与城市的社会距离越走越近,与市民的身份差距越来越小,一些长年居住在城市的农民及其家属和子女的日常生活、衣着穿戴和形体外貌越来越接近城市市民。城市政府和城市社会利用农民进城打工发展城镇化,以及接受农民劳动力而不要农民劳动者的“野蛮式”方式正在发生改变,更多的农民从城镇化发展中提高了民生水平。这些成就是城镇化发展逐渐累积而来的,体现了物的城镇化正在向人的城镇化转变。

1980年代的小城镇建设对中国农民的民生改善和城镇化发展都具有史诗性意义,它启动了城镇化发展快车,让世代在田野耕作的农民有机会走出农村、进入城镇,并成为乡镇企业职工和城镇常住人口。家庭联产承包责任制的全面实行,不仅激发起农民的生产积极性,粮食产量年年创新高,彻底解决了中国人吃饭问题,而且解放了农业劳动力,农民可以自主地进行粮食生产劳动和从事多种经营活动。换言之,家庭承包制把部分农业劳动力从土地中解放出来,越来越多的农户把家里多余的劳动力配置到城镇或非农产业中。起初,一些农户将家庭成员中年轻且有受过一定文化教育的人送到家乡附近城镇企业工作,从事工业品加工、玩具制造、服装制作等非农职业。这些进城农民不需要再像他们父辈们那样,过“朝披寒露晚凝霜”和“风吹日晒雨淋”的生活,可以像城镇职工一样,在相对舒适的环境中工作。虽然在乡镇企业从事的是劳动密集型工作,与城市大企业的工作环境还存在较大差距,但非农业工作的“轻松”和按月领工资的“新生活”让在乡镇企业工作的农民及其家庭拥有较高获得感,更多的家庭纷纷把年轻孩子送入城镇企业上班,以获得超过农业劳动收益的经济收入。到1990年,全国拥有乡镇企业达1873万个,吸纳农村富余劳动力9262万人。而且1990年代初期农业转移人口主要在本地工作,本地乡镇工作约占78.2%,本地县城工作占12.2%,只有9.6%的农民到外地工作。[13](P154)

党的十四大后,国家深化市场化体制改革,尤其是完全取消粮食统购统销政策,农民们不再受制于口粮的“统购统销”管制,可以跨省跨地区远距离流动,到沿海经济发达地区或大城市打工。籍于到城市和经济发达地区打工能够挣到更多的钱,农民进城方式随着中国城镇化发展重心的改变而由小城镇转移到城市。城市的产业、市场、资源等经济基础比小城镇雄厚,城市改革和市场化发展让城市发展优势不断凸显,不仅可以吸纳更多的农业劳动力,而且城市“丰富多彩的工作岗位也有利于人们发现自己适合干什么与不适合干什么”,农民“可以从一家企业跳到另一家企业,也可以从一个行业跳到另一个行业”。[14](P67)更关键的是,城市打工除了能够挣到比乡镇企业更多的钱,还有机会成为令他们羡慕已久的城市人。这对年轻人更有吸引力,因为成为大城市人远比在小城镇落户体面得多。如此,在1990年中后期,中国形成了气势磅礴的“农民工潮”,广大农民像潮水般地涌入城市。以至于一些省市,如广东省对农民工进入予以一定限制,要求没有工作单位的农民在春运期后来广州、深圳等大城市找工作,并把暂时没有找到工作、流落街头的农民视为“盲流”,列入城市“收容”对象。

相比于1980年代农民进小城镇,1990年代进城市对农民民生影响更大。农民在家乡附近的小城镇打工,吃住等生活问题可以依托乡村的家和父母来解决,打工成本不高,生活上也没有多大困难;而进入城市后,农民的吃饭、居住、找工作等民生问题都需要自己想办法解决。并且,1990年代的城市处于经济体制改革和发展转型中,城市自身的民生问题,如企业下岗职工再就业、生活保障等问题非常突出,城市政府和城市企业一般不能帮助进城农民化解民生问题。籍于此,多数进城打工农民只能依靠熟人“强关系”谋取工作,[15](P99)日常生活上的困难也只靠老乡、亲戚“抱团”方式解决。低社会保障或无生活保障的城市打工者,一旦遇到生病或丢失工作之类的“大事情”,通常难以在城市待下去,只能返回到乡村生活。当然,也有一些用工单位,包括部分外资企业,它们为了让农民工安心工作,提供集体宿舍、食堂就餐等有限服务。但更多的进城农民集中居住在城市郊区或在简易的出租房里,很多人拥挤在一起,生活极不方便。

如果说1980年代城镇化产生的农民民生问题集中在乡镇,到1990年代,因农民远距离流动到城市,农民的民生问题就跨越了乡村,成为城市中的农民问题。农民在家乡附近的小城镇居住和乡镇企业打工,尽管工作和生活的城镇化情境与乡村有所不同,进城农民会觉得不适应,但毕竟工作和生活的地方离村庄和家不远,打工者依旧生活在家乡文化圈中,与周围人交往没有多少生疏感。而对进城农民来说,城市是完全陌生的新世界,其城镇化情境是“恶劣”的,繁华之下存在诸多不确定性,不知道明天怎么过的恐惧让很多进城农民无所适从;并且,处于城市情境中的打工者,想知道的东西越多,他们的担心或忧虑更多。[16](P5)

另一方面,1980年代农户的日常生活几乎没有受到家人打工影响,因为进乡镇企业的多数人是刚从学校毕业的初中生和高中生,他们原本就不种田,家里的农活也未指望他们。这些刚从学校出来的孩子进乡镇企业打工,尽管不一定能挣到多少钱,但至少可以为家庭减轻一些经济负担。而1990年代的进城打工对农户的影响较大,这是因为:进入1990年代后,越来越多的农户不仅仅让刚从学校出来的学生进城打工,还有一些农户看到了年轻人打工挣到了比农业劳动多得多的钱,便让年龄稍大、已经在农村成家的中青年进入城市打工。这些年龄稍大的农民不像刚从学校毕业的人,他们较少考虑改变农民身份,或成为城里人,更多考虑的是多挣钱,让家人住上更好的房子,让孩子能上更好的学校。但问题是,有家有室的中青年农民进城会对家庭和农业劳动产生较大影响,因为他们中的多数人是家里主要劳动力,进城打工难免要加重父母和妻子的农活负担。

农业人口离村进城造成的民生问题还不止这些。21世纪初,越来越多乡村中年人也在城镇化“魔棒”驱使下进城打工:一方面,经过一段时间的进城打工和在村务农的收益比较后,一些农户不再重视承包地和农业生产,纷纷将家里的中年人送进打工者队伍中;另一方面,土地城镇化和人口城镇化快速发展,城市的道路、住房等建设需要大量做苦活、累活、脏活的体力劳动者。乡村的“推力”与城市的“拉力”让1950年代和1960年代出生的、具有丰富种田经验的中年农民进入城市打工成为可能。这些中年农民主要在建筑工地上从事重体力活,虽然挣的钱不比年轻人少,但他们离开乡村对居村的留守老人、留守妇女造成的影响尤其大,甚至对留守人员的身心造成伤害:原初繁重的农活主要由体力强的中年男子承担,而中年农民进城后,留守老人和留守妇女不得不从事耕地、挑担等重农活。直到今天,很多乡村仍依靠留守老人和留守妇女从事繁重的农业劳动,他们用羸弱或柔弱的身躯支撑着农业生产、粮食安全和新农村建设、乡村振兴的天空。

概而言之,中国城镇化发展在21世纪前后十几二十年中,农民因城镇化粗放发展产生了较严重的民生问题。不仅进城打工的农民干了市民不愿意做的苦、累、脏和险活,没有换来市民待遇和均等化公共服务权益,而且乡村留守人员为城镇化发展支付了高昂的民生成本,他们在为进城打工者坚守着“大后方”的同时,忍受着乡村社会大转型中民生服务不断减少的压力:或在乡村空间整合中被一再地折腾,难以过上稳定的生活;或在年复一年的等待中一如既往地过着传统的小农生活。虽然他们在物质上不再贫困,但在精神上比以前更加孤独、寂寞,甚至连说话都找不到合适的人。

四、识别并消除城镇化发展中的民生痛点

物的城镇化是城镇化的野蛮成长,一味地从乡村汲取人力、物力和财力,最终导致乡村社会“失血”和乡村家庭“分裂”。发展中国式现代化和实现共同富裕目标都需要终结野蛮城镇化对乡村的“掠夺”和对农民的“歧视”。如果说城镇化发展初期汲取农村资源和牺牲农民权益是无奈选择,城镇化发展需要经历这个“原始积累”过程,那么,到全面建成小康社会后的新发展阶段,城镇化发展再不重视农民民生问题解决,仍将农民及其家庭生活置于城市体系之外,再让农民为城镇化发展或现代化实现承受代价,就说不过去了。改善城镇化中的农民民生状况,提高农民获得感、幸福感和安全感,让农民共享城镇化发展成果,是新型城镇化高质量发展的重要使命,也是新时代发展中国式现代化和扎实推进共同富裕的重要社会基础。

进入21世纪后,尤其在国家提出以人为核心的新型城镇化发展战略后,中央和地方政府逐渐加大对城镇化进程中人的问题和民生问题的解决力度。如:实施帮扶“三留守”人员的“关爱工程”,为留守人员的日常生活排忧解难;启动帮助留守儿童与打工父母团聚的“彩虹工程”,让父母多一些时间陪伴“小候鸟”;推进户籍制度改革,不断降低进城落户门槛,促进城镇公共服务向常住人口覆盖,让进城农民越来越多地享受到城市公共服务。虽然这些举措在一定程度上缓解了城镇化中人的问题,也部分地化解了农民的民生难题,但它们只是暂时地缓解问题,未能从根源上消除城镇化中的民生问题痼疾,更没有将以人为核心的理念落实到城镇化发展中,彻底解决农民的民生问题。

当前,中国城镇化发展处于量的快速增长向质的升级转型关键期。解决城镇化发展中的民生问题不能再像过去那样将工作重点放在“面上”,“头痛治头,脚痛治脚”,需要精准地发现深层次的“里子”问题,即城镇化进一步发展中的“疑难问题”与“棘手问题”。不解决城镇化发展中的深层次民生问题,城镇化高质量发展就无从谈起。当前和今后一段时期掣肘城镇化高质量发展的农民民生问题主要体现在4个痛点上,亟待精准识别并予以有效解决。

痛点1:乡村老人晚年生活问题

在直接参与和间接卷入城镇化的农民中,乡村老人受城镇化发展冲击最大。当前居住在乡村的老人是20世纪八九十年代四五十岁的农民,那时的他们是家里顶梁柱和主要劳动者,几乎为家庭发展、孩子抚养付出所有。当前,曾经的中年人已步入老龄阶段,体力和精力都不允许他们继续从事繁重的农业劳动。尽管有些留守老人仍与留守妇女、留守儿童生活在村庄中,但他们中的多数人是与分家了的儿孙分开居住,儿媳、孙子女对他们的照顾非常有限。并且,多数留守妇女有小家的农活要做,很难为老人提供更多帮助,甚至子女们的家务和农活还要老人代劳。更严重的是,随着城镇化进一步发展和老人们的儿子在城市拥有稳定工作和生活,乡村留守妇女和留守儿童正在陆续进入城市或县城镇,越来越多的子女包括已经分家单过的,一般会把承包地丢给老人耕种,并将家交给老人看守。虽然一些年纪大的留守老人不再耕种全部的承包地,将离住地较远和水路不好的承包地流转出去,但是,由于耕种的农田少且小,使用农机不方便,或出于节约成本考虑,老人们仍采用人力耕种承包地,辛苦程度并不比以前小。虽然越来越多进城的孩子们已经不再指望老人做农活,甚至要求他们放弃农业劳动,一些留守老人也放弃了做农活,但随着老人们年龄变大,行动愈发不方便,照顾留守老人晚年生活成为新型城镇化发展最迫切的问题。调查发现,在一些中西部村庄中,留守在村庄的几乎是七八十岁的老人,他们过着空巢或独居生活,不仅日常生活、生病没人照顾,甚至吃上热饭都成了生活中的一大难题。

不仅如此,由于人口城镇化滞后于人的城镇化发展,20世纪进城打工或21世纪初进城打工的“60后”们,将在不久的将来陆续返回村庄,成为居住在乡村的“新老人”。这些正在变老的“60后”们,如果国家不尽快为他们建立养老保障和提供养老服务,今天村庄中老人的“凄惨”将在“60后”农民身上重现,并可能比现在村庄中高龄老人问题还要严重。因为:一是“60后”农民是在城乡从事繁重体力劳动的最主要的人群,但他们几乎把所有劳动积蓄奉献给自己的父母和小孩,几乎没有为自己攒下多少养老本钱;二是“60后”农民是中国人口出生高峰期来到人间的,群体数量庞大,如果国家为他们提供充分的养老保障,会面临巨大的财政压力;三是“60后”农民,无论是在家乡从事农业劳动和非农业劳动的,还是在外地打工而返乡的,他们对农业劳动都不陌生,但农地流转、农业规模化经营,以及农村现代化发展已经不允许他们再从事一家一户的小农生产,即他们不能像他们的父辈那样,可以从事农业劳动到体力极限,他们中的多数人将在无所事事中老去;四是“60后”农民不同于“40后”“50后”农民。“40后”“50后”高龄老人有多个子女。即使子女离开乡村,他们也能给老人提供一些家庭照顾。而当“60后”农民成为老人后,城里生活的独生子女们一般无力为他们尽孝,他们中的多数人只能在“自我养老”中了却余生。

中国是人口大国,未富先老的养老压力已经让国家不堪重负,加上城镇化发展对农村老人欠账过多,这将进一步激化农村留守老人无家人照顾和庞大的打工回乡老人缺乏养老保障问题。以人为核心的新型城镇化发展亟待解决农民养老问题,如若不然,乡村老人及其养老问题将成为新型城镇化高质量发展的沉重包袱。

痛点2:乡村民生服务空间布局问题

城镇化快速发展不断侵蚀乡村社会根基,越来越多的村庄,尤其是那些远离中心城镇的村庄处于严重空心或半空心状态。村庄空心化以及居民减少让原本供给不足的民生服务面临愈发严重的结构性问题:一方面,为满足乡村居民日益增长的美好生活需要,政府有必要把医疗卫生、文化教育、劳动就业、养老保障等服务,以及道路、交通、垃圾处理、电力、自来水、污水处理等公共设施送进村庄;而另一方面,自然村庄的不断退出与村庄中的人越来越少,加上留守老人对一些公共设施和公共服务的需求低,致使政府的公共服务供给成本越来越高。如果政府按照居民不出村就能享有基本公共服务标准配置服务设施,公共服务的供给效率无疑会非常低,并势必加大政府财政负担。随着城镇化进一步发展,地方政府对村庄的公共服务供给的结构问题愈发难以解决。

籍于乡村居民公平公正地享有基本公共服务的合理要求与地方政府出于节约成本的考虑而减少公共服务供给的突出矛盾,地方政府为摆脱乡村公共服务供给的进退两难困境,纷纷采取优化居住空间的方式,引导或强迫散居村民进城镇或中心社区,并将有限的公共资源优先配置到城镇或中心社区。从早期和近期地方政府实施拆村并居和引导农民到城镇或中心社区居住的情况看,进城镇和到中心社区的农民能够较快较好地享受到与城市居民均等的公共服务:政府将公共服务供给重点转移到乡村城镇和中心社区后,居民的出行、用电、用水、用气、上学、看病、养老以及文化娱乐都比较方便。但中国乡村地域广袤,经济发展和城镇化发展程度参差不齐,东西差别、南北差距大,不可能让所有村庄的散居农民都进城或到中心社区,更何况,拆迁与征地还需要尊重农民意愿,面临“众口难调”问题。如果为了提高公共服务供给效率,采用激进方式强迫农民从村庄退出,有可能激化地方政府与农民矛盾,甚至有可能引发严重的群体性事件。

现实中,一些地方已经出现政府急于调整农民居住空间,强制农民进城或中心社区,导致地方政府与农民关系紧张和农民抵制政府拆迁事件。单方面的利益引导,加上政府强力推进,确实存在地方政府实施乡村振兴、提高乡村民生服务水平的“善”,但这方面工作面临多重阻力,不仅进展缓慢,而且有可能造成地方政府工作陷入尴尬中。改善农民居住条件,提高生活水平,需要适当整合乡村居住空间并引导农民集中居住,这是城镇化发展的大趋势。但在现实中,并非每一个地方都可以这么做,也并非每一户都愿意这么做。不少地方政府在调整乡村空间结构、引导农民集中居住、优化乡村公共服务供给结构中举步维艰,以至于一些地方,或勉为其难地为散居农民供给少量公共服务,或任由村庄公共服务严重缺乏,不管不顾居民生活困难,等待村庄衰落和退出。毫无疑问,城镇化高质量发展不能漠视乡村散居居民的民生服务需要,也不能借口分散村庄的民生服务供给成本高就不提供,解决这一矛盾问题需要“大智慧”和“新手段”。

痛点3:进城农民的民生问题

相比于城镇化发展初期,自国家推进以人为核心的新型城镇化发展后,进城农民及其家属和子女的城镇生存状况不断改善。国家统计局公布的《2020年农民工监测调查报告》显示:2020年农民工月均收入4432元,进城农民工人均居住面积21.7平方米;进城农民工户中,住房中有电冰箱的占67.0%,有洗衣机的占70.8%,有洗澡设施的占86.5%,有汽车(包括经营用车)的进城农民工户占34.1%,能上网的占95.6%;3~5岁随迁儿童入园率(含学前班)为88.2%,其中,61.6%在公办幼儿园或普惠性民办幼儿园;义务教育年龄段随迁儿童的在校率为99.6%,包括小学年龄段随迁儿童84.4%在公办学校就读,10.5%在有政府资助的民办学校就读,初中年龄段随迁儿童88.2%在公办学校就读,7.3%在有政府资助的民办学校就读。并且,进城农民工对所在城市的归属感和适应度持续增强,41.5%认为自己是所居住城市的“本地人”,83.0%表示对本地生活非常适应和比较适应,30.4%参加过所在社区组织的活动。

但进城农民的民生问题仍比较多,如:在幼有所育方面,尽管越来越多的农民工将小孩送进幼儿园,但仍有一定数量的农民工将小孩生在乡村,并将孩子丢给年老的父母看管。留在农民工父母家的乡村孩子几乎得不到亲生父母的关爱,也较少能在乡村上幼儿园。在学有所教方面,尽管全国绝大部分省市准许农民工子女就地上学、就地高考,但农民工子女就读学校多数是普通学校,教学条件和师资水平与市民孩子还有一定差距。尤其是,绝大多数农民工的子女仍在家乡学校读书,父母不能对他们学习予以指导、监督。在劳有所得方面,尽管外出农民工和本地农民工的工资收入逐年递增,基本上能够满足农民工家庭生活需要,但相比于城市职工,全国城镇职工年均工资约为农民工年均收入2倍,而且农民工从事的多数是城市人不愿意干的工地活、送货活,以及医疗卫生、餐饮、清洁、家政等工作。在病有所医方面,尽管极少数用工单位为农民工购买了城镇职工医保,但大多数农民工购买的仍是“新农合”,不仅在打工地城市看病的异地报销不通畅,生了大病的农民工还得回到参保地乡村医院看病。在老有所养方面,尽管有不少农民本人不需要用工单位为他们申办养老保障,但多数用人单位出于降低用工成本的考虑,不愿意主动为农民工购买养老保障。即使有的农民工购买了养老保障,一旦他们被解雇、或失业、或到异地寻找工作,也面临断缴,或转续难的问题。在住有所居方面,尽管经过几十年打拼,一些农民工有了一定积蓄并成功在家乡的城镇或打工地购买了商品房,但就整个群体看,拥有城镇住房仍是农民工最大的民生障碍,他们中不少人渴望在城市有个属于自己的家。在弱有所扶方面,尽管农民贫困仍集中在乡村,农民工群体较少存在贫困问题,但农民工仍相对弱势:他们缺乏工作稳定性,需要自己找工作,城市政府和城市社会较少为他们就业服务,在城市工作的不确定性大;他们缺少社会保障,抵御工作、生活风险的能力弱,一旦遇到困难,只能回到家乡寻求生存空间;他们中多数人没有固定的住所,不仅家在乡村却生活在城市,而且很难在一个地方长期待下去,尤其是那些在工地上打工的农民工,工地在哪个城市,他们就到那个城市生活。

进城农民市民化发展缓慢,大量进城农民难以转身为城镇居民,其关键在于国家与城市政府未能很好地解决进城农民的民生问题。要使进城农民市民化发展跟上城镇化发展,切实提高中国城镇化发展质量,国家和城市政府需要在推进公共服务向进城农民全面覆盖的同时,以进城农民7个方面的民生需求为引擎,着力补齐进城农民向市民身份转变的民生短板和弱项。

痛点4:农民家庭收入提高问题

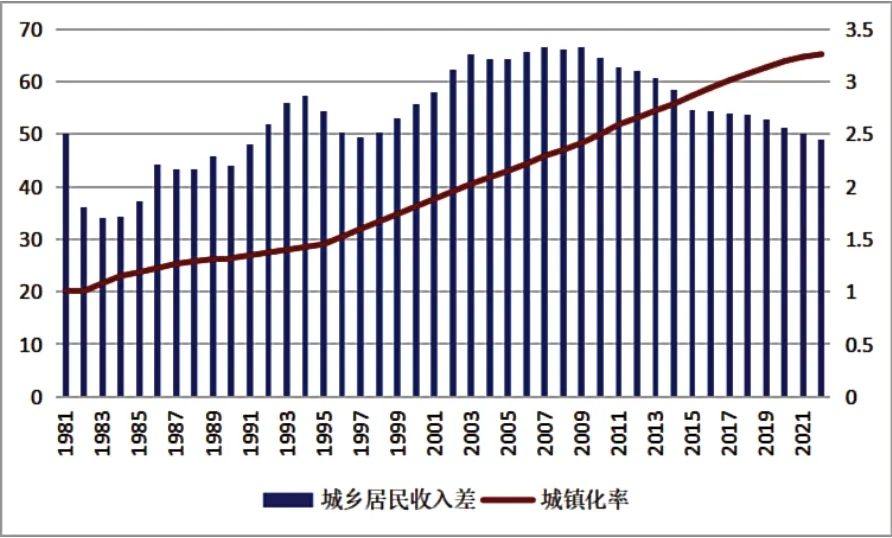

自1990年代城镇化发展进入快车道后,城镇化率逐年提高,而城乡居民收入差距并没有因城镇化发展而缩小。农民进城打工,挣到了比农业生产高得多的钱,农户的居住条件和日常生活水平也随之有所提高,但城镇化发展的成本几乎由农民承担,不仅乡村更多的农民因城镇化发展而变得更加辛苦,而且农民得到的比市民少得多。图1显示,1981年家庭承包制的实施,城乡居民的收入差降到2倍以下。但自城镇化发展后,城乡居民收入差距很快回到1981年前的水平,从1991年的2.4倍逐渐扩大到3倍以上,并在2007年和2009年两度达到3.33倍的高值,直至2014年才降至3倍以下。城乡居民收入差距大是城镇化发展的次生问题,它从另一侧面反映了农民的民生状况,因为家庭收入是检测民生状况的一个重要指标,经济收入低的家庭,民生水平难有多高。

图1 城镇化率与城乡居民收入差距

城乡居民收入差距大不利于城镇化高质量发展。有研究指出,世界上多数国家城乡人均收入小于1.6倍,西方的一些发达国家,如美国、英国的城乡人均收入差距在1.5倍左右。[17](P195)近年来国家不断加大强农惠农富农力度,农民进城打工收入逐年增加,并且,农村居民收入增长都快于城镇居民,城乡居民收入差距在缓慢地缩小。但百年未有之大变局和经济发展下行压力将阻碍农民就业和家庭收入的增长,并将传导到农民民生问题的解决上。有研究指出,一旦劳动收入下降,居民对一些领域的民生满意度就会下降,其中在政府服务、社会保障等领域中,民众的满意度评价对劳动收入的下降更为敏感。[18](P31)如此,城镇化高质量发展要保障农民家庭收入稳定增长,尤其要把“稳定就业列为民生工作中的重中之重”。[19](P23)就业事关农民的生存与发展,如果城镇化发展不能有效地保障农民包括农民工充分就业和拥有稳定的收入来源,有些进城农民及其家庭就会陷入到不断放大的不确定性中,由城镇化的利益既得者沦为利益牺牲者。

五、小结与几点看法

自国家提出新型城镇化发展战略以来,各地在城镇化推进中愈益重视“人的问题”,不断加大民生服务供给,农民的民生状况得到了较大改善。并且,城市社会不再像20世纪末和21世纪初那样,把进城农民看成为与他们争夺城市公共资源的“异乡人”,不仅认同农民对城市发展的重要作用,逐渐地接受了他们,而且对农民越来越友好,为农民向市民身份转变提供尽可能多的方便。然而,城镇化发展还没有完全做到以人为核心,惠及农民的公共服务也没有实现均等化,推进农民进城和农业转移人口市民化的举措还不够精准,城镇化发展中的农民民生问题依旧突出。城镇化发展距离实现进城农民“上岗有培训、劳动有合同、子女有教育、生活有改善、政治有参与、维权有渠道、生活有尊严”,以及“个人融入企业、子女融入学校、家庭融入社区、群体融入社会”[20]的愿景还有很长的路要走。

无论是发展中国式现代化还是实现共同富裕目标,都需要在新型城镇化发展上补齐民生短板与弱项。城镇化发展中的民生痼疾,如乡村“三留守”人员的生活困难问题、进城农民的生活保障缺乏问题等,以及城镇化发展进入新阶段出现的第一代农民工养老问题、新生代农民工和“农二代”们的“同城待遇”问题等,都是城镇化高质量发展要啃的“硬骨头”。如果说城镇化发展初期用发展时间换取民生问题解决的空间是无奈选择,那么时至新发展阶段,城镇化发展中的民生问题就不能再拖延。否则,城镇化高质量发展就无从谈起。本文就此再谈几点看法。

第一,解决进城农民民生问题仍需要一个过程。中国农业人口多,地域间、城乡间的经济社会发展差距大,城镇化发展中的民生问题异常复杂,难以一蹴而就地解决所有民生问题。冀望采取攻坚战、突击战的方式解决民生问题是不现实的,甚至可能造成颠覆性错误。原因是:民生问题解决关涉不同类型城市,中小城市的进城农民人数少,推进公共服务均等化难度不大,而在特大城市和超大城市中进城的农民人数多,且公共服务水平高,强力推行公共服务均等化,一些城市有可能为减轻财政负担而驱赶进城农民;中国农民工群体庞大,近3亿人的民生保障,加上他们家属和子女的民生服务供给需要雄厚的经济实力支撑,而百年未有大变局和经济增速放缓给城镇化发展中的民生问题解决增加诸多不确定性,统一推行民生服务均等化有可能导致伤及城市发展“元气”;进城农民就业主要集中在建筑企业和加工、餐饮等中小企业,流动性强,工作不稳定,尤其中小企业自身生存和发展压力较大,一概要求所有企业为进城农民购买“五险一金”,有可能造成一些企业关门停业,导致进城农民就业更加困难。民生改善要有一个过程,改善城镇化中的农民民生状况不能脱离实情而提出过高目标,要在守住民生底线的基础上逐步提高,[21]切忌把补民生短板和强民生弱项作为刚性任务,硬性要求地方政府“如期”完成。

第二,城镇化发展需要慎征地、少拆房。乡村农民进城和城郊农民市民化都受城镇化发展速度影响,城镇化发展越快,农民会加速流向城市,但农民进城、实现身份转变还受到城镇化发展质量影响。在城镇化发展不彻底、不完善阶段中,征用农民承包地和拆除农民乡村住房是极其危险的事情,严重的有可能造成一些市民化失败的农民沦为住无定所的“流民”,引发社会治理危机。籍于此,不能急于改变乡村居住方式和调整空间结构,如果在农民还没有真正进城或被城市社会完全接纳前就征地、拆房,或以乡村振兴为幌子强制农民进城,极可能毁掉农民的安全底线。城镇化中的民生问题需要在城镇化进一步发展中予以解决,要重视城镇化发展不充分的现实,尊重农民散居需求,还要杜绝借口村庄有可能消失,或以公共服务供给成本高为由,采用断供公共服务方式,强迫农民离开家园。

第三,城乡协同解决城镇化发展中的民生问题。虽然农民的主要民生问题是物的城镇化发展造成的,城镇化粗放发展引发并加剧了农民的民生问题,但问题的根源在城乡发展不平衡和乡村发展不充分上。将农民民生问题一概归咎于城镇化发展“不友好”是不客观的,解决城镇化发展中的民生问题要把突破口放在消除城乡二元结构和化解“三农”问题两个着力点上。城镇化发展中的民生问题有城市社会方面的责任,如城市政府和城市企业没有为农民工建立基本社会保障,大部分人没有职工社会保险;城市社会在利用进城农民时没有及时转变他们的身份。乡村社会也负有一定责任,如:乡村社会发展落后,无力为“三留守”人员提供基本的民生保障;土地改革滞后,承包地成为进城农民想丢弃而又不能丢弃的“鸡肋”。籍于此,在城镇化发展步入中后期的当下,化解城镇化中的民生问题不能一味地责怪城市政府和城市社会,片面地要求城市延伸公共服务覆盖面和增强供给力度,乡村社会也需要深化土地制度改革,完善与新发展阶段相适应的公共服务体系,让那些进城农民和居村农民都能过上美好生活。

第四,依托国家系列发展战略实施的势能化解城镇化中的民生问题。城镇化发展中一些民生问题曾借力于国家实施精准扶贫脱贫和全面建成的小康社会战略实施而得到了部分解决,农民就学、就医、低保、养老等民生水平有所提高。进入新发展阶段后,城镇化发展中的农民民生问题不能单兵作战,需要充分利用国家全面推进乡村振兴、扎实推进共同富裕等战略实施的势能,将城镇化发展中的农民民生问题嵌入到国家发展战略中,寻求“合力”解决之道。现实中,城镇化发展中的农民民生问题不单纯是城镇化发展质量滞后于城镇化发展数量问题,还是乡村振兴、实现共同富裕目标和全面实现现代化国家需要共同面对的问题,要在打好“组合拳”、搭上“顺风车”上协同解决城镇化发展中的民生问题。