旧金山湾区开放发展经验及对粤港澳大湾区的启示*

——基于主成分分析和聚类分析的实证研究

蔡 达

(国家发展和改革委员会一带一路建设促进中心,北京 100037)

一、引论

党的二十大报告提出,未来五年要推动更高水平开放型经济新体制基本形成。湾区经济是当今国际经济版图的突出亮点,具有开放的经济结构和强大的资源外溢功能,已经成为带动世界经济发展的重要增长极。自2015年3月《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》首次提出“打造粤港澳大湾区”以来,湾区经济也逐渐成为全国关注的热点话题。习近平总书记高度重视粤港澳大湾区建设,曾指出“实施粤港澳大湾区建设,是我们立足全局和长远作出的重大谋划,也是保持香港、澳门长期繁荣稳定的重大决策”。[1]当今世界面临百年未有之大变局,我国面临的国际环境日趋复杂。在国内改革开放进入新时代和构建新发展格局的要求下,继续扩大开放是我国新时期发展的必由之路,而粤港澳大湾区正是我国开放发展的重要推动力。

开放也是全球的共同话题。以旧金山湾区为代表的湾区经济发展基础好、开放动能强,是全球开放发展的重要“棋子”。其中,旧金山湾区是世界上最早的湾区经济形态,1945年在全球首次提出打造“湾区”(Bay Area)的概念,并成立旧金山湾区委员会开展相关活动。目前湾区是全美居民收入水平最高、经济最繁荣的区域之一。2021年,湾区中旧金山都市区(San Francisco-Oakland-Berkeley, CA)国民生产总值达到5.77千亿美元,占全美的2.5%,人均收入12.38万美元,居全美第四;圣何塞都市区(San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA)国民生产总值为3.85千亿美元,占全美的1.7%,人均收入13.63万美元,排名全美第一。综合来看,湾区以旧金山港和奥克兰港为枢纽,旧金山通过萨克拉门托河、圣华金河、太平洋铁路等多种运输方式联通美国与全球。经济的高外向度也带来了文化的繁荣,世界各地的文化在此共生,进一步吸引了全球人才的不断积聚。在开放文化带动下,湾区也成为美国创新创业发展的策源地和制高点,集聚了斯坦福大学、谷歌、苹果、惠普等众多世界一流的大学、研发机构和创新型企业,硅谷更是高科技产业发展的“掌上明珠”,不断引领全球创新创业的新浪潮。作为湾区经济发展成功案例,借鉴旧金山湾区开放经验,对打造更加强大的粤港澳大湾区意义重大。

二、旧金山湾区开放发展历史

开发旧金山湾区已有近200年历史,这也是当前湾区蓬勃发展的历史根源。按阶段看,湾区发展历史可分为萌芽、启动、转型和蓬勃发展阶段。

(一)开放萌芽阶段

1846年美墨战争前,湾区先后被西班牙人和墨西哥人占领,区域内呈现出点状开发形态,生产主体主要是教区,经济结构以农牧业为主,主要种植大麦、玉米、豌豆。旧金山、奥克兰、圣荷西三大城市建立并得到初步发展,但对外贸易十分少见,开放发展处于萌芽阶段。美墨战争改变了旧金山湾区的发展历史,根据1848年《瓜达卢佩伊达尔戈条约》,美国获得了包括旧金山湾区在内的52.9万平方英里土地,湾区正式成为美国领土。19世纪后半期,以“淘金热”为契机,湾区呈现出以主要城市为先导、城镇为主体的以点带面的全面开发模式,并迎来发展黄金期,旧金山、奥克兰、圣荷西三大城市实现了快速城市化,旧金山在半个世纪内从一个渔村一跃成为美国西海岸首屈一指的综合性中心城市,奥克兰从一个牧场发展成加州重要的交通枢纽和制造业城市,圣荷西从小村庄成长为湾区南部重要的农产品加工中心和商业中心。到19世纪末,旧金山湾区对外贸易发展迅速,湾区发展初具规模。

(二)启动开放阶段

19世纪末到二战结束,湾区工业化蓬勃开展,催生对外开放正式启动。这一时期,旧金山、奥克兰、圣荷西三座中心城市率先进入制造业发展和调整阶段,本地基础产业得到长足发展,一些传统工业部门也开始逐步向外转移。二战极大地促进了湾区的发展。依靠战时经济,湾区完全摆脱了一个落后的殖民地区域形象,转变为全美经济的先行者。二战期间,作为太平洋战争的大后方,湾区获得了联邦政府大量的国防合同,造船业、金融业持续发展,以军事设施为主的基础设施建设持续展开。旧金山港成为当时最繁忙的军港,战争期间从旧金山军港向太平洋战场输送了近165万士兵和2360万吨货物。与此同时,经济的发展带来了人口的持续增长,有超过50万的平民在战争期间移民到湾区,给湾区带来了新的社会经济因素,促进了湾区的开放发展。这一时期,旧金山成为湾区商业贸易、金融和旅游业中心,奥克兰成为重工业城市,港口和铁路成为其发展特色,圣荷西发展则较为缓慢,农产品加工业一枝独秀,制造业基础薄弱,产业结构单一。

(三)开放转型阶段

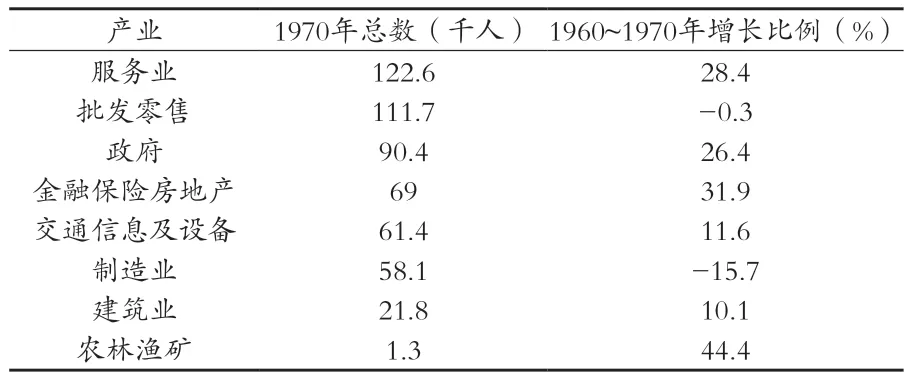

二战后到20世纪80年代中期,旧金山湾区进入了后工业化和城市功能调整阶段,对外开放的结构也随之转变。二战后,西部城市群形成,湾区内各城市也先后完成工业化,20世纪80年代又先后进入后工业化阶段。以旧金山市为例,零售业和金融业在这一时期上升到了中心产业地位,旅游业快速发展。而一些传统产业部门,如制造业、化工业等则趋于衰落。如表1所示,在1960~1970年间,旧金山市制造业就业比例不断下降,减少了15.7%,而金融保险房地产、服务业等领域的就业人数却不断上升,增长均在30%左右,表明旧金山在这十年间后工业化阶段产业结构调整的趋势。[2]

表1 1960—1970年旧金山市各部门就业人数及增长情况

除城市产业结构调整外,湾区城市功能也在不断调整。城市产业结构升级带动城市间形成新的分工布局,工业基地调整到东部和南部。圣荷西依托斯坦福大学、圣克拉拉国家实验室等机构,形成“国防-工业-智力综合体”发展模式,从一个以农林渔业为主的小城镇快速成长为一个以高科技产业为主的大城市,集成电路、处理器等产业领先全球。奥克兰依赖奥克兰港的快速发展,不仅超越旧金山港成为湾区内主要交通枢纽,还一度成为整个西海岸的集散中心和仅次于纽约港的全美集装箱货运第二大港。旧金山则转变为以旅游、零售、金融等服务业为主要产业的城市。

(四)蓬勃发展阶段

20世纪80年代,美国开始由工业经济向知识经济过渡,并形成以信息业为龙头的新型产业结构。旧金山湾区引领了全美的经济结构调整,并在发展中不断获益,逐渐成为全球的技术和创新高地,显露出当代“科技湾区”的雏形。

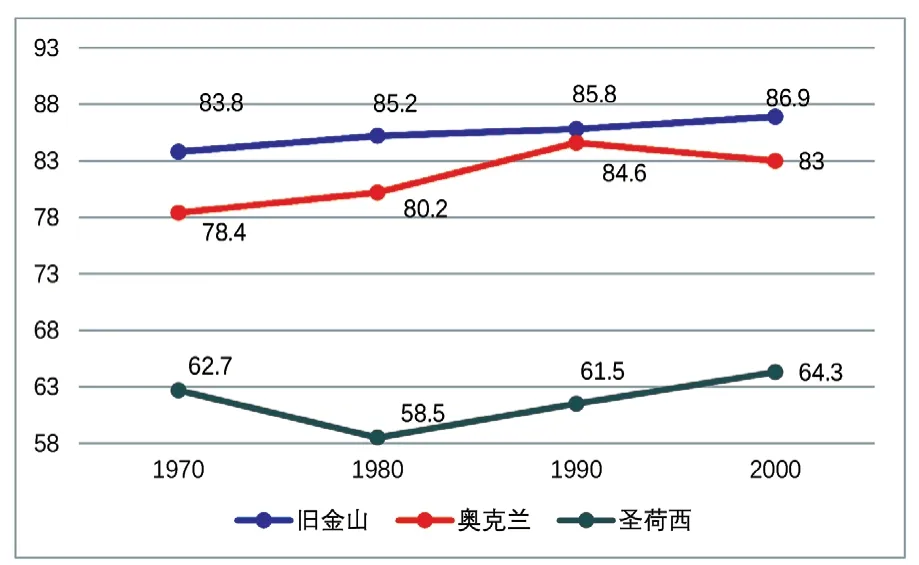

这一阶段,湾区三大城市在发展过程中各具特色。旧金山市经济呈现出高度的服务业化,如图1所示,以金融、科技等为代表的第三产业就业人口比例显著增加。[3]一方面风投资金大量涌入,推动金融业成为旧金山市主导产业,2000年金融、保险、房地产部门就业人口比例占全市的四分之一,风投资金超过了500亿美元。另一方面多媒体产业等新兴服务业得到了爆发式增长,借助于人才、政策、技术优势,旧金山成为互联网初创公司和新兴社交媒体的重要集聚地。不过,旧金山港彻底失去了湾区集散中心地位,转而成为散装货物、船舶维修和旅游业为主的港口。奥克兰市则受益于硅谷的技术外溢效应和交通区位优势具有成本优势,形成了大规模新兴产业集群。传统制造业与服务业规模此消彼长,1980~1990年奥克兰制造业和批发业就业下降15.7%,而服务业则增长了20.2%。奥克兰港的崛起对奥克兰产业结构调整影响较大,1993年仅奥克兰港就为湾区提供了将近7000个直接就业岗位和超过18万个间接就业岗位。在港口发展的带动下,奥克兰的贸易、配送、维修等配套产业得到了快速的发展。圣荷西市继续发挥技术优势,抓住硅谷重心南移的发展机遇,集聚了众多高科技公司。80年代后期,硅谷北部地区人口数量饱和,人口增长速度放慢,可用土地减少,人地关系紧张。而南部的圣荷西市和其周围小城镇土地资源较为丰富,北部人口和产业开始南移,越来越多的初创公司将工厂设在硅谷南部,人口规模也不断增长,进而带动高科技企业研发中心布局南部。

图1 1970~2000年旧金山湾区三大主要城市第三产业就业结构变化

三、旧金山湾区开放水平及特点

(一)旧金山湾区对外开放水平测算

本文以美国行政管理和预算局公布的圣荷西-旧金山-奥克兰联合统计区(San Jose-San Francisco-Oakland, CA Combined statistical area)为标准,确定旧金山湾区的范围。湾区有特伦顿、纳帕、旧金山-奥克兰-海伍德、圣荷西-桑尼维尔-圣克拉拉、圣克鲁斯-沃森维尔、圣罗莎、斯托克顿-洛迪、瓦莱乔-费尔菲尔德8个大都市区,包含旧金山县、马林县、索诺马县、纳帕县、索拉诺县、阿拉梅达县、康特拉斯科塔县、圣克拉拉县、圣马特奥县、圣贝尼托县、圣克鲁斯县、圣华金县12个县。[4]

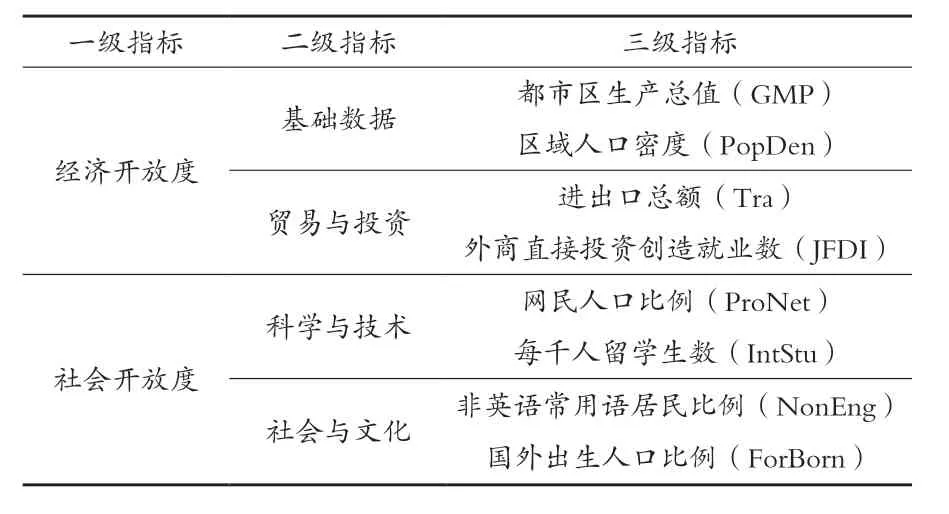

构筑2 个一级指标,4 个二级指标,8 个三级指标综合评价旧金山湾区经济开放度,如表2所示。其中联合统计区国内生产总值(GMP)来源于美国经济分析局(U.S. Bureau of Economic Analysis),进出口总额来源于美国商务部国际贸易署(U.S. International Trade Administration),外商直接投资创造就业数、每千人留学生数来源于美国布鲁金斯学会(Brookings),人口密度、网民人口比例、非英语常用语居民比例和国外出生人口比例来源于美国人口普查局(U.S. Census Bureau)。测算方法为主成分分析法,比较方法为系统聚类法,使用软件为SPSS25。

表2 指标选取

模型构建如下:假定有N个样本,每个样本有P个指标,构成一个N*P阶的数据矩阵,,X1,X2,…,Xp为为原始样本的指标,F1,F2,…,Fm (m≤p)为为进行主成分分析之后的新指标,Fi与Fj(i≠j,i, j=1,2,…,m)相互无关;Fm是与F1,F2,…,Fm-1都不相关的X1,X2,…,Xp的所有线性组合中方差最大的因子,则新的主成分F1,F2,…,Fm分分别称为旧指标X1,X2,…,Xp的的第一主成分,第二主成分,……,第m主成分,用矩阵表示为:

则主成分载荷为:

综合得分值为:

根据数据可得性、完整性和必要性,首先筛选出符合测算条件的60个美国联合统计区,即纽约-纽瓦克、洛杉矶-长滩、圣何西-旧金山-奥克兰、休斯敦-伍德兰兹、迈阿密-劳德代尔堡-圣露西港、芝加哥-内珀维尔、波士顿-伍斯特-普罗维登斯、华盛顿-巴尔的摩-阿灵顿、西雅图-塔科马、达拉斯-沃思堡、费城-雷丁-卡姆登、底特律-沃伦-安娜堡、亚特兰大-雅典-克拉克等,包含了美国最主要城市所在的区域。由于数据存在数量级的差异,为了统一比较的标准,保证结果的可靠性,本文首先使用Z-score法对数据进行标准化处理;其次,用主成分法对数据进行因子分析,计算出各因子所对应的特征值、贡献率、累计贡献率和各指标变量正交旋转之后的因子载荷矩阵,并明确各个主成分的含义;第三,根据主成分得分绘制两个主成分的散点图,并根据旋转后的特征值权重,使用加权法得出开放度的总分;最后,使用系统聚类法对开放度得分进行聚类分析,明确地区开放度所处的类别。具体测算过程为:

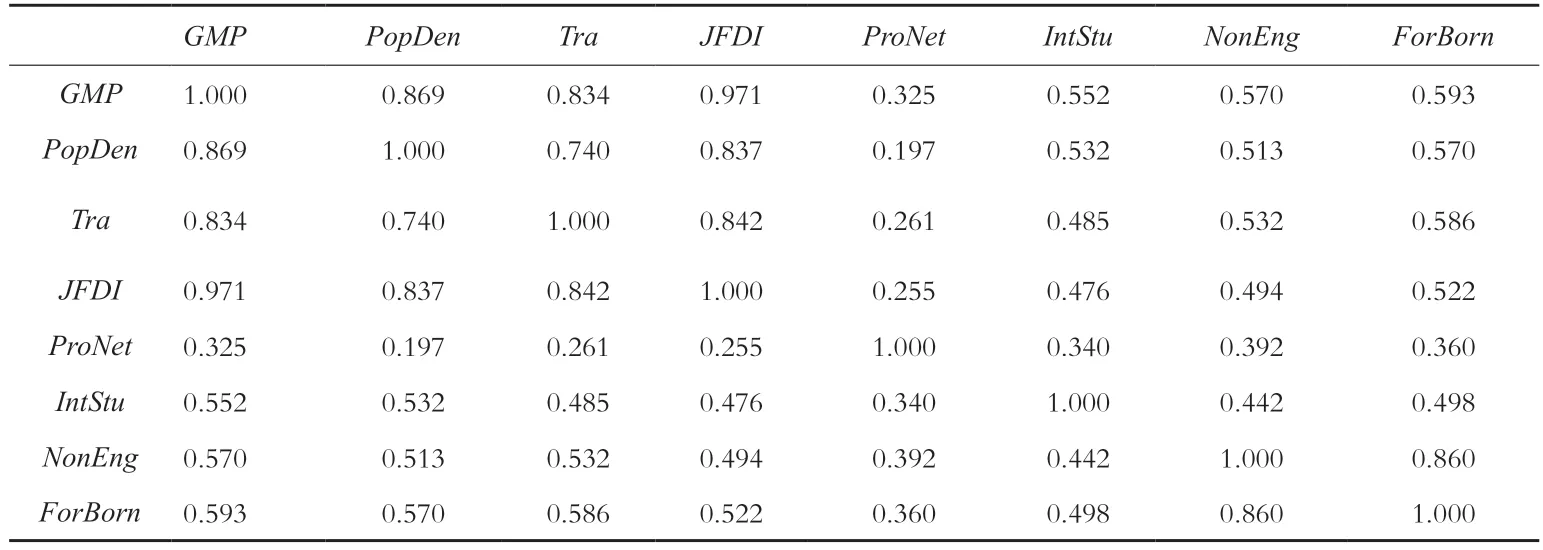

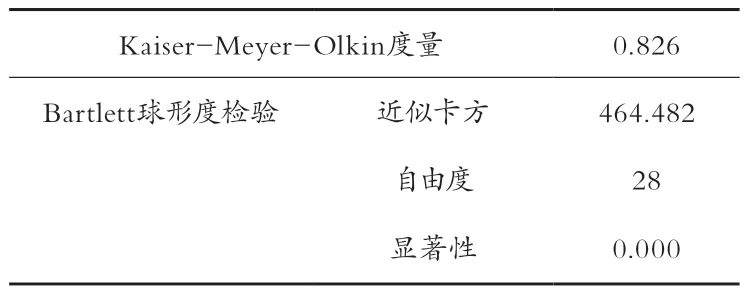

首先考察原有变量间是否存在线性关系,如表3和表4所示。表4是原有指标的相关矩阵,可以看出大部分的相关系数都较高,各变量之间存在一定的线性关系。表4中,KMO检验为0.826,根据Kaiser给出的常用KMO度量标准,KMO越接近1,意味着变量间的相关性越强,越适合进行主成分分析。

表3 原有指标的相关矩阵

表4 KMO和巴特利特球形度检验

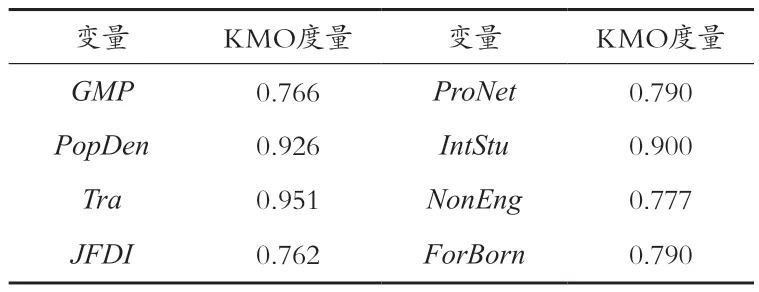

本文的样本总量KMO为0.826,表明数据样本适合进行主成分分析。表5的巴特利特球形度检验所示,结果显示在5%的水平上拒绝了原假设,即相关系数矩阵与单位阵有显著差异。表5为单个变量的KMO度量,从中可以看出任一变量的KMO检验结果均大于0.7,满足进行主成分分析的假设。上述检测方法均证明,样本数据可以进行主成分分析。

表5 整理后的反映像相关性矩阵

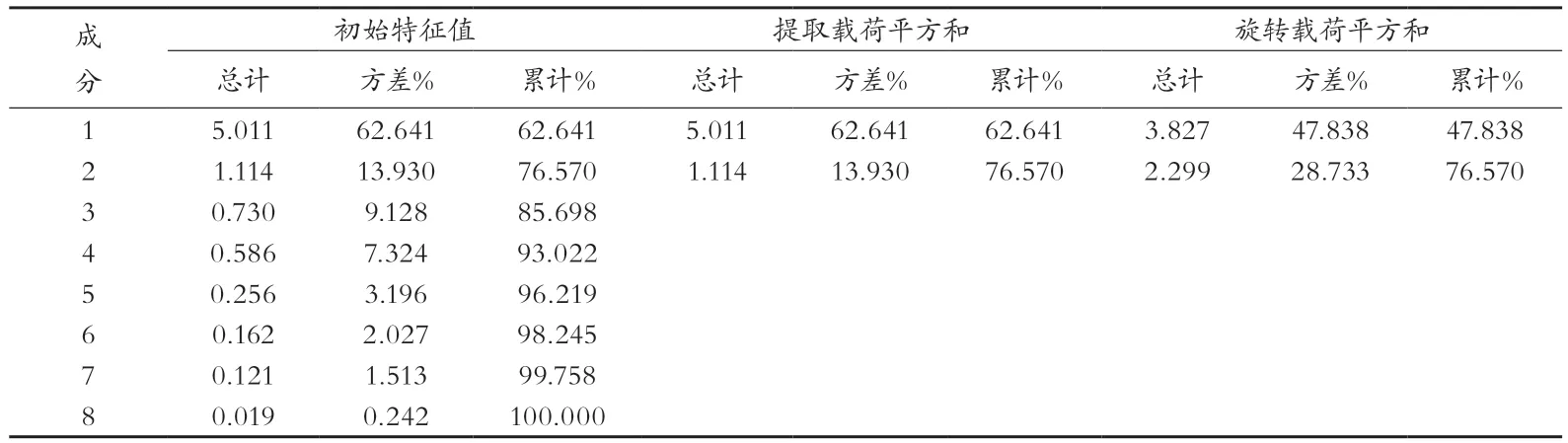

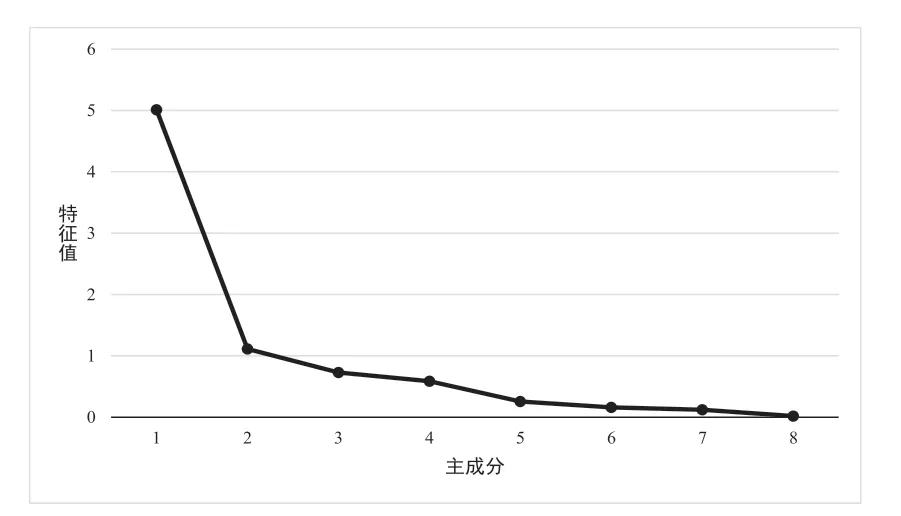

使用SPSS25软件提取主成分后,本文得出碎石图和总方差解释。表6为总方差解释,其中从第三个主成分开始的特征值都小于1;图2为特征值与主成分组成的碎石图,可以看出第一个主成分的特征值很高,第三个主成分及以后的主成分特征值都较小,对解释原有变量的贡献很小。因此综合来看,对数据应当提取前两个主成分进行分析,此时主成分累计解释了原始样本76.57%的数据变异,大多数信息都可以被前两个主成分所解释,信息丢失较少,主成分分析效果较理想。分指标看,如表7所示,大部分指标都能被前两个主成分解释大多数信息,进一步表明提取主成分分析效果较为理想。

表6 总方差解释

图2 碎石图

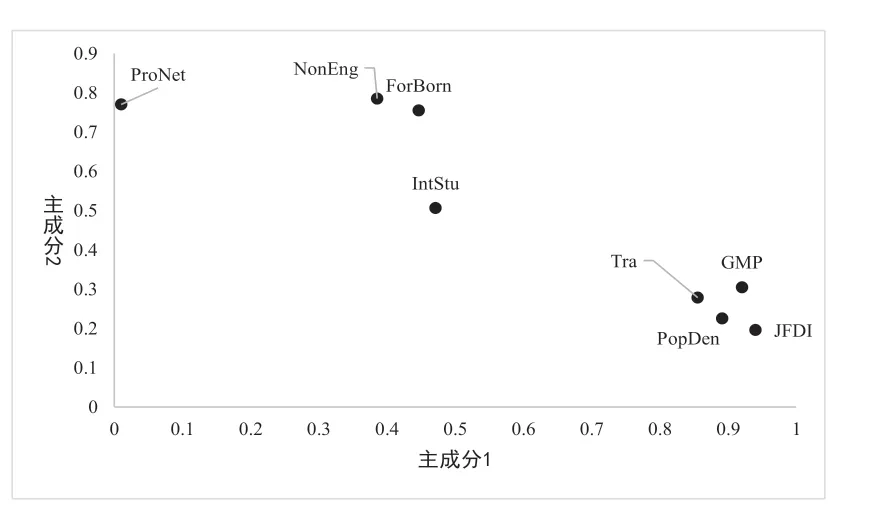

表7 主成分提取

提取两个主成分后,为了使主成分含义更加明确,本文使用凯撒正态化最大方差法对主成分矩阵进行正交旋转(表7),同时绘制出旋转后的主成分载荷图(图3)。旋转后,两个主成分的含义较为清晰,如图2,都市区生产总值、人口密度、进出口总额和外商直接投资创造就业数在第一主成分上的载荷较高,且在图3中靠近第一主成分坐标轴,因此可以解释为经济开放度;网民人口比例、每千人留学生人数、非英语常用语居民比例和国外出生人口比例在第二主成分上的载荷较高,且在图3中靠近第二主成分坐标轴,因此可以解释为社会开放度。从表6成分得分协方差矩阵中可知,两个主成分没有线性相关性,实现了主成分分析的提取目标。

图3 旋转后的主成分载荷图

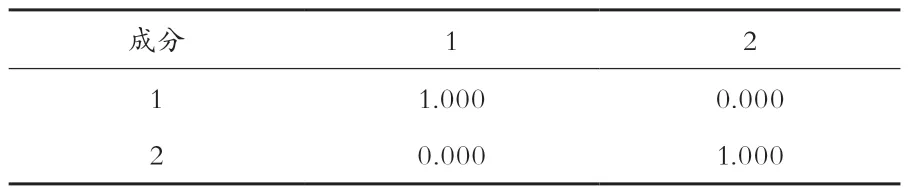

表8 成分得分协方差矩阵

最后得出联合统计区开放度计算公式为:

旧金山湾区都市区开放度计算公式为:

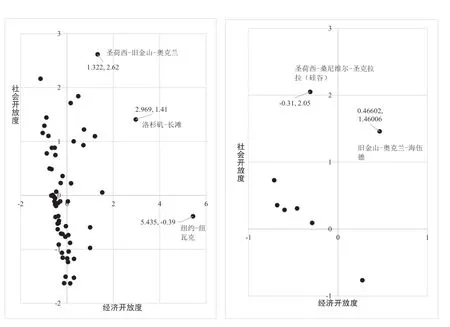

计算结果如图4所示。再利用聚类分析,明确区域在经济开放度、社会开放度和总开放度上所处的层级,可以确定旧金山湾区在美国开放度极高水平,是美国开放发展的最前沿。

图4 主成分分析计算结果

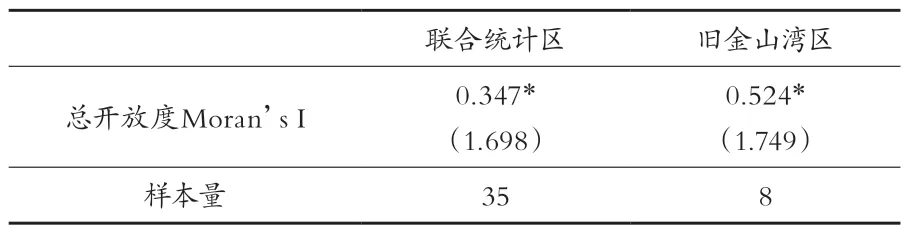

此外,考虑到开放度并非独立存在,会受相邻地区经济、社会、文化等方面影响,在开放度上也会产生空间相关性。因此,本文构建空间权重矩阵W(相邻统计区取值为1,不相邻取值为0),并利用Stata15软件进行Moran’s I指数的测算,结果如表9所示。结果表明联合统计区具有正的空间自相关性,增长极的传播效应明显。旧金山湾区Moran’s I指数值更高,表明湾区经济的正向外溢效果更明显。

表9 分样本Moran’s I指数

(二)旧金山湾区对外开放特点

开放水平上,旧金山湾区开放度得分1.32,居于美国第四位,开放发展水平较高。表明湾区经济已经成为美国对外开放发展的桥头堡和联通陆海的重要桥梁,是美国对外开放的标杆区域。高开放度是发达湾区的重要特征,作为湾区经济发展的重要牵引力,发展外向型经济,更加有效利用湾区区位优势,有助于我国探索更为广阔的发展路径,开拓“两个市场”,用好“两种资源”,实现国内、国际区域间的有效合作和构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

开放特色上,旧金山湾区以社会开放度高为特色,社会开放度得分2.62,排名第一,表明其社会多元化水平、科技教育交流外向度等方面在美国居于最高水平。经济开放度得分1.32,排名第四,表明湾区是美国西海岸重要的港口门户,经济外向度较高。

开放格局上,旧金山湾区为旧金山和圣荷西双中心下的均匀分布,等级性不强,湾区内旧金山都市区为经济开放中心,圣荷西都市区为社会开放中心,表明旧金山湾区已经形成了独具特色的双中心开放格局,整个湾区都呈现出开放的经济发展环境和包容的文化氛围。

开放效果上,相比于其他地区,旧金山湾区开放度具有更强的外溢效应,增长极的传播效应明显。与旧金山湾区临近的莫德斯托-默塞德联合统计区,其经济数据在美国并不亮眼,但得益于临近旧金山湾区的区位条件,其社会开放度居全美第二,比纽约、芝加哥、迈阿密等拥有更为开放的社会环境。因此,湾区经济对相邻地区的外溢效果更加显著,能够带动周边地区更加开放。

四、旧金山湾区开放发展经验及对粤港澳大湾区的启示

(一)创新文化与产业相得益彰

旧金山湾区是世界科技发展的风向标,在这片仅2万多平方公里的土地上,诞生了如惠普、苹果、雅虎、谷歌等大量世界知名的科技公司,还拥有极高的人力资源水平,根据美国人口普查局数据,湾区内本科以上人口比例更是达到了43.3%,相比之下纽约湾区比例为38.3%,全美平均水平为30.9%。美国专利商标局公布的专利数据表明(见表10),旧金山湾区与其他地区获取专利对比看,旧金山湾区特别是硅谷所在的圣克拉拉县,其专利创造能力和创新能力大幅度领先于美国其他地区,地区创新活力突出。

表10 旧金山湾区与其他地区CSA获取专利对比

旧金山湾区高水平的科技创新能力来源于其拥有完善的创新体系和独特的社会文化氛围。第一,创新能力带来高新产业布局,而高新产业的区位前向联系不显著,促使地区发展开放型经济。一方面高技术产品体积小、附加值高,且重量轻、适合长途运输,这为高技术企业面向全球市场奠定基础;另一方面高技术产品消费者是世界范围内相对专业化的群体,数量少但分布面大,因此绝大部分的高技术企业,只将很少的部分产品销往本地市场,而更加注重全球市场。第二,开放社会与文化塑造了“硅谷精神”,这既是湾区创新发展的源泉,也是湾区开放的特征。从“淘金热”开始,湾区聚集了来自各个国家的大量移民,多元的社会基础奠定了湾区劳动力浓郁的全球化特征,在湾区强大的包容性下,来自全球各地的人才汇集于此,共同协作进行创新工作,从而进一步推动地区高新产业的发展和社会文化的开放。

1. 完善的创新体系

完善的创新体系是旧金山湾区形成高水平的科技创新能力的核心因素,主要包含一流的高校、国家重点实验室和强大的风投机构这三个有机组成部分,共同赋予湾区开发新工艺技术、把握新市场需求和创造新商业模式的能力。湾区创新体系通过促进高校和科研机构、风险投资、孵化器和加速器、企业家等创新要素紧密联系并互动,形成正向激励,构建了良性循环网络。

一流的高校方面,湾区内拥有斯坦福大学、圣荷西州立大学、圣克拉拉大学等知名大学,也是全美最大的研究型大学城,为湾区提供了大量专利发明,其毕业生创造的思科、苹果、谷歌、惠普、雅虎等公司位列世界最著名和最成功的高科技公司行列。

国家重点实验室方面,湾区拥有美国国家加速器实验室、美国航天局艾姆斯研发中心、劳伦斯·伯克利国家实验室等,在全美层面接受联邦政府资助规模最大。这些实验室能够针对复杂问题进行多学科的联合攻关,开展规模大、周期长的国家级研究项目,既能在基础和应用研究方面与大学合作,也能在成果商业化方面与产业界合作,加速创新成果的上市,如劳伦斯·伯克利国家实验室就曾与40家湾区制药公司合作研发新药。湾区还拥有众多企业研究实验室,它们与高校和其他实验室进行广泛合作,建立孵化器和加速器,为初创企业提供技术开发平台、法律咨询、办公场地、风险投资等,比较典型的有Y. Combinatior公司的平台,已经成功孵化出380多家初创企业。

强大的风投机构方面,湾区内科技成果的变现由大量的风险资本、天使投资等推动,这些资本为各类初创公司提供发展所需的资金。据统计,湾区集聚了美国36%以及全球16%的风投资本,风投资本企业数目超过300家。

2. 独特的创新文化

从开放度测算上看,旧金山湾区社会开放度水平极高,这种开放、包容的社会文化氛围为创新活动的进行提供了土壤。

首先,具有独特的冒险精神。几乎每个人都有勇于冒险、不断进取的思维方式,每个人都在不停地创办新公司,自立公司、自我创业在硅谷非常流行,劳动力流动性非常强,跳槽率很高,一个人待在一家公司超过3年,就被认为是保守或者无能。

其次,具有包容失败、善待失败的精神。善待失败是旧金山湾区文化的重要特色,人们不惧怕失败,对失败不会过分紧张,也会给予失败者帮助和支持。20世纪70年代,硅谷有公司接近3000家,这些公司到1997年仅剩下1000家,但同时又有3500家企业在这一时期诞生。区域内大多企业都是小公司,70%的企业少于10个人,85%的企业少于100个人。这些小公司诞生后,无论走向破产还是茁壮成长,都在协作和竞争过程中共同推动湾区的不断创新,推动区域长久保持强劲的竞争力,也正如英特尔创始人诺克所说,“企业的普遍存在性是确保区域生产系统稳定的最有效办法”。[5]

第三,具有协同与合作精神。各企业在激烈竞争的同时,还保持着协同与合作的精神。客观上讲,各企业在地理上的集聚,使得各企业之间面对面的协作更为便捷,也不断迸发创新的火花;主观上,在创新过程中,人与人自发地进行合作,自我组织,这种精神确保了知识和理解在各主体间通畅流动,从而为区域发展适应并引领全球科技进步奠定了基础。[6]

文化虽是一种难以度量的变量和因素,但它却是旧金山湾区高水平科技创新能力的重要原因和特征。与之形成对比的是位于美国东北部波士顿市,并临近纽约湾区的128号公路沿线区域。128号地区与硅谷有相近的产业结构,并且也有较为完善的创新体系,一度曾是美国高科技产业的集聚区。但20世纪80年后期,硅谷蒸蒸日上,而128号地区却走向衰落。王小侠(2014)认为其重要原因在于两者制度环境和文化环境完全不同,128号公路位于等级森严、思想保守的新英格兰地区,没有旧金山湾区那种开放、包容的社会文化氛围。[7]这种文化上的差别体现在多个方面,如在着装上128号公路区域的人常穿夹克、系领带,而硅谷的人爱穿牛仔裤和T恤衫;在校企合作上,麻省理工学院等高校和科研机构更愿意与政府和大企业合作,而不愿意与中小企业或初创企业进行合作;在面对失败的态度上,128号公路区域也呈现出截然不同的态度,威廉·福斯特将其阐述为“在东海岸,每个人的家族都源远流长,祖先和根底稳固尤为重要。在硅谷,如果你失败了,你的家族不会知道,邻居也不会在意。但是在128号公路,人人都害怕失败,因为那会使你愧对先辈”。因此,128号公路附近虽然也有完善的创新体系,但由于文化的缺失,致使创新能力无法发挥,技术变现也更加困难。

旧金山湾区发展中,创新是贯穿始终的关键词,特别是二战后至今的经济腾飞,很大程度上依赖创新。因此,建设粤港澳大湾区过程中,要发挥创新驱动作用,重视创新对经济发展的乘数效应,加大力度支持高校、科研机构、企业等相关主体开展创新,促进创新要素流动。

(二)湾区与腹地协同发展

湾区抓住内陆腹地自然资源禀赋的特点,与腹地协同配合,实现了快速的开放发展。18世纪中叶的“淘金热”开启了旧金山湾区开放发展的大门。仅1849年,前往加州淘金的人就多达10万人,从东部港口绕合恩角而来的船只多达775艘。这些淘金客从旧金山港登陆,然后前往金矿所在地进行开采。凭借独特的地理位置和天然良港优势,旧金山则从不起眼的西班牙殖民地迅速发展为闻名遐迩的大城镇,人口从1848年的1000人增加到1850年的25000人,并出现了早期城市化特征。[8]

美国中西部进入深层采矿时期后,旧金山湾区依靠对腹地资源的要素供给和服务,实现了进一步的开放发展。1859年内华达康斯托克矿脉和科罗拉多派克峰地区富矿的发现,引发了采矿业形式的巨大变革,深层采矿开始出现,这给美国带来了两种类型的城镇,一种是矿业营地,另一种是综合性城镇。矿业营地是以矿区为基础的社区,其经济结构单一,且仅为矿区服务,后来只有少量发展为较为固定的城镇。这些由矿业营地发展而来的城市,由于地处内陆,交通不便,在发展过程中多以资源加工生产为主要产业结构,经济结构单一,多数开放度不高。综合性城镇则是为矿业营地和矿区服务而形成的城镇,这些城镇除交通便利,区位条件优越,自然环境宜人,是矿区与外界交流沟通的枢纽。它们是各个地区商品的集散地,大量的人力、物资等要素经过综合性城镇输往矿区,矿区的资源则通过这些城镇输往外地。旧金山湾区中的旧金山市和奥克兰市就是综合性城镇的典型代表。在此过程中,各个矿区零散的经济往来通过湾区进行沟通和交流,国外移民也通过湾区前往美国内陆,各色的皮肤,各式的着装,各样的语言,在同一片土地上共存。旧金山湾区形成了多样化的经济结构和开放的社会文化氛围。这种对外交流窗口的作用一直伴随着湾区的发展,也是目前湾区高开放度的历史源泉。

此外,根据主成分分析和聚类分析结果,旧金山湾区形成了双中心的发展模式,并没有把资源集中在主要大城市。也就是说,湾区不仅与腹地形成了很好的协同效应,在湾区内部也形成了发挥优势、错位竞争的格局。这启示我们在建设粤港澳大湾区过程中,不必拘泥于传统的单增长极模式,可以建设跨区域协调的顶层设计,设立发挥各地方的比较优势,形成多中心的发展模式;与内陆腹地建立协同机制,抓住资源、能源、劳动力等要素开展合作,推动湾区与内陆的联动发展。

(三)高效治理形成开放合力

在美国市政体制和市政管理市场化背景下,有效的区域规划政策和良性的协调机制能够凝聚湾区发展力量,进而确保形成开放合力,促进湾区经济的开放增长。[9]

1. 有效的区域规划引导

主要体现在地方政府对TOD模式、产业政策和地区优先发展的策略上。TOD模式即以公共交通为导向的发展模式。旧金山湾区的地方政府在规划居民或商业区时,大多将发展公共交通摆在第一位。[10]在TOD模式的推动下,原本分散在高速公路沿线的各个高新科技工业园通过公共交通连接起来,并逐渐形成了分散化的城市居民区和商业区。此公共交通模式实现了以创新集群为中心、本地配套设施为基础、周边城市为支撑的湾区经济。产业政策支持方面,政府对产业的支持体现在对企业和科研机构开展科研项目的直接经费资助和有针对性地促进大学、企业等机构的科研合作。产业政策的推动使湾区初创企业的发展成本较低,也更有机会成长为大企业。地区优先发展策略上,政府长期采取了优先发展策略,如二战后,旧金山市政府围绕金融管理中心目标,主动选择具有优势的服务业部门加以扶持;奥克兰所采取的策略则是优先发展制造业和交通运输业;圣荷西市则采取高新科技产业优先策略,扩大高科技产业园土地建设面积和范围,吸引全球人才集聚,形成产业的规模效应。

2. 良性的协调机制

旧金山湾区委员会(the Bay Area Council)是推动旧金山湾区形成良性协调沟通治理机制的主要力量。委员会于1945年成立,这也是历史上首次以“湾区”为单位组建的跨行政区域的协调组织。[11]根据章程,委员会的主要任务是协调区域经济发展。在委员会推动下,湾区形成了一个包含湾区政府协会、大都市交通会员会、湾区空气质量局、湾区保护和开发委员会、区域水资源质量控制委员会等多主体机构在内的协调机制。目前委员会主要的工作有:倡导将BART延伸到圣荷西、推动立法保护企业的网络安全、主张加州高铁系统的建设、支持城市的填充发展等。[12]

旧金山湾区高效的治理能力为区域发展注入强大合力,因此粤港澳大湾区建设过程要注重提升政府治理能力,特别是大湾区包含粤港澳三地,政治制度不同、发展模式不同,亟待从顶层设计加强谋划,用高效、务实的政府治理能力将市场要素紧密结合。[13]

(四)交通基础设施联通顺畅

湾区拥有便捷的交通基础设施,形成了点轴效应,减少了沟通成本,便捷了区域交流,实现了地区开放发展。

1. 交通联通条件优越

高速公路方面,80号、238号、380号、580号、780号等州际公路串联起了湾区公路网络。铁路方面,自1862年美国国会通过《太平洋铁路法案》后,旧金山湾区开启了铁路大建设时代,铁路公司通过刺激“镇址投机”,创建了一大批铁路城镇,旧金山湾区“港口+城市+河流+铁路”的模式逐渐形成,铁路将湾区与内陆、东海岸串联到了一起。轨道交通方面,旧金山湾区轨道交通系统主要为BART(Bay Area Rapid Transit),目前共有180千米的主线路以及连接旧金山和奥克兰机场的长达16千米的延长线。BART于1972年开始运营,2017年日客流量超过42万人。机场方面,湾区有三大机场,分别是旧金山国际机场(KSFO)、奥克兰国际机场(KOAK)和圣荷西国际机场(KSJC)。目前三大机场旅客吞吐量总和突破6700万。[14]

2. 交通协调机构作用突出

湾区通过大都市交通委员会(MTC)管理复杂的交通系统,MTC专门负责整个湾区交通的规划、融资和协调,又承担湾区高速公路和快速路服务、大桥收费等多项职能。与此同时,MTC负责制定并实施湾区公路、铁路、航空等综合发展规划,并兼有审核把关交通拨款申请的职能,即任何新建项目如不能进入MTC的规划中,便无法获得政府层面的支持。MTC还监督湾区公共交通运营情况,评估整个交通系统的效率和有效性。

基础设施是保障经济要素顺畅流动的充分条件,粤港澳大湾区建设过程中,要持续加强基础设施“硬联通”建设,同时由于大湾区内香港、澳门与内地间仍需通关,亟待从出入境角度减少通关成本,促进设施联通。

(五)移民塑造湾区开放基础

旧金山湾区的人才主要来自全球各地的移民,对促进湾区开放发展的作用主要体现在三个方面。一是城市化的重要推动力。移民加速了资本积累和工业化过程,推动湾区基础建设以及商业、服务业的迅速发展,湾区的发展又进一步吸引更多的移民前往,具有累计循环因果效应。二是塑造了商业精神。[15]“淘金热”时期前往旧金山湾区的淘金客,他们无论种族、肤色和信仰,都以追求利润的商业观念为信条,这种信条使他们充满了冒险和开拓创新的勇气,也为湾区经济的发展注入了开放的力量。三是带来了多元的文化风貌,塑造了湾区开放、包容的文化。来自不同国籍、不同文化背景、不同生活习俗和宗教信仰的人们齐聚湾区,在长期的生活中不断竞争、融合和认同,形成了特定的城市精神,并共同塑造了湾区多元的文化风貌。[16]

移民是湾区高新科技产业崛起和发展的人才基础,湾区内独角兽企业半数以上是由境外移民创造的。[17]以硅谷所在的圣克拉拉县和圣马特奥县为例,这里有超过38%的人口出生在美国境外,人数超过100万,其中非白种人占总人数的40%以上。一方面高新科技产业需要人才集聚作为土壤,另一方面人才集聚势必会带来全球移民的进一步汇聚和地区文化的开放,社会开放度随之不断提高,这与上文的测算结果相吻合。旧金山湾区开放的文化和社会氛围,高新科技集聚的产业结构,加上优美的宜居宜业的环境,形成了强大的区域魅力,不仅给湾区带来众多优秀人才和先进技术,也进一步巩固了旧金山湾区全球创新中心的地位。

人才是第一原动力,粤港澳大湾区应注重营造高标准、法治化、便利化和国际化的营商环境,打造“开放、包容、创新、宜居”的生产生活条件,建设高品质“类海外”环境,吸引全球人才集聚大湾区。

——并与《罗密欧与朱丽叶》比较