经济政策不确定性、“去家族化”与企业绩效

许永斌(博士生导师),于生辉

一、引言

政府调整经济政策产生的不确定性会对微观企业的决策行为产生深刻影响。经济政策不确定会加剧市场上的信息不对称程度(张洪辉等,2020),影响微观企业经营环境的稳定性和可预测性。在此过程中,企业的销售、生产、投融资等方面都将受到显著影响,引发家族企业对未来发展的担忧,从而影响其“去家族化”的战略决策。家族企业作为家族和企业的结合体,总是面临家族价值观和商业价值观的两难选择。一方面,家族人才的匮乏和对多元资本的需求(郑海航和曾少军,2003),促使企业引入外部经理人,适当地“去家族化”,以满足企业发展的需要;另一方面,家族企业的行为会受到强烈的保护情感价值意愿的支配(许永斌和惠男男,2013),为保证家族企业发展的持续性、维持家族社会情感财富,需要保持家族对企业的控制。所以,家族企业中的人际关系与情感纽带更为复杂(Dyer,2003),极大地增加了企业“去家族化”的难度和多变性。研究家族企业在面对经济政策不确定性时,如何在家族和企业的平衡之间进行“去家族化”,对于更好地促进企业以及市场经济的发展具有重要价值。

从影响因素来看,现有研究指出,创始人的家族主义文化观念(吴超鹏等,2019)、创始人的教育水平与任期(Ganter等,2014)、家族成员的能力与意愿(Justo等,2015)等家族层面因素,以及企业的信息透明度(叶陈刚和王藤燕,2016)和创新期望落差(钟熙等,2022)等企业层面因素会影响“去家族化”。目前较少有学者从宏观层面研究“去家族化”的影响因素。基于此,本文尝试从宏观的角度探讨下述问题:经济政策不确定性是否会对家族企业“去家族化”产生影响?其具体的影响机制是什么?此影响是否会因企业社会资本和市场发展水平的不同而产生差异?“去家族化”对后续企业绩效有何影响?本文的研究结果为经济政策不确定性影响微观企业治理行为和企业发展提供了相关经验证据。

二、理论分析与研究假设

经济政策不确定性的提高会导致外部环境的动态性与复杂性增加,影响家族企业对未来发展的判断,进而影响其“去家族化”的战略决策。

当经济政策不确定性较低时,家族企业可以对未来形成良好预期,此时机遇预期动机较强,倾向于“去家族化”。第一,企业在制定战略时需要时刻关注政府出台的各项经济政策,据以动态调整自身的战略决策。当经济政策不确定性较低时,宏观经济周期往往处于成长期、繁荣期,政府制定的政策导向明显,市场经济主体能够较好地把握经济政策意图和市场发展方向,进而及时调整自身战略以顺应发展潮流。第二,管理者的社会资本对于战略决策制定具有重要意义(连燕玲等,2019),家族企业会将社会关系扩展到非家族成员,以更好地发挥其独特的社会资本优势(Eddleston等,2019;Kano 等,2020)。一方面,引入外部优秀人才既可以满足家族企业发展壮大带来的岗位需求,也可以扩充企业的社会关系网络,提高企业的社会资本。同时,家族企业的社会资本可以得到家族共享文化、价值观和知识的支持,并通过将家族、企业和关键外部利益相关者联系起来,使其社会化不断增强(Arrègle 等,2007),从而为企业累积丰富的社会资源以及新的知识、经验和认知。另一方面,职业经理人的引入可以有效遏制家族成员对企业利益的侵占(姜付秀等,2017)。在管理维度上,家族化管理会出现“自我控制”和“裙带主义”等现象,从而对企业价值产生负面影响(徐鹏和宁向东,2011)。在声誉机制的影响下,职业经理人会修正家族化管理带来的负面效应,提升企业外部形象,吸引利益相关者的经济性投资和社会性投资,从而支撑企业进行更多的战略调整和优化,更好地利用机遇窗口期。

随着经济政策不确定性的提升,外部经营环境愈加多变、复杂,当突破某一临界值时,家族企业无法再准确地预测经济发展方向,此时企业对外扩张的需求大幅下降,相应的管理岗位需求收缩,从而削弱了企业“去家族化”的动机。进一步,当经济政策不确定性较高时,家族企业更多地表现为风险规避,不倾向于“去家族化”。第一,家族企业作为微观经济组织,在战略调整时需要综合考虑收益、成本和风险等因素。基于成本效益原则,当经济政策不确定性较高时,市场环境复杂多变,企业受多种政策变更的影响,无法形成准确的政策预期,其生产经营会受到显著影响,相应地企业未来收益不确定性会提高,经理人努力工作也不一定能够提升经营绩效。在这种双重不确定性的情况下,家族企业会着重考虑降低成本,而此时引入职业经理人所导致的代理问题会凸显出来(Klein 和Bell,2007),从而影响家族企业的“去家族化”决策。从风险角度考量,高经济政策不确定性使企业面临的经济环境更加复杂,而“去家族化”的实施需要花费大量资源与时间进行优化和修正,会给企业生产经营带来不确定性,这种内外部不确定性的叠加将给企业带来更大的风险。第二,在经济政策不确定性较高时,相较于无法准确预测的物质财富,家族企业可能更偏向于维护非物质财富,减少企业总体财富的损失。一方面,与非家族企业相比,家族企业有更低的监督成本、更高的信任度,且更注重长期利益,使得企业生产经营相对稳定,表现出较强的风险抵御性。另一方面,进行家族化管理能够缓解所有者与管理者之间的冲突,同时将经营管理权集中控制,这简化了决策流程,给予了管理者调整、设计非常规战略所需的灵活性(Carney,2005),以应对经济政策不确定性较高时复杂的外部环境。综上,本文提出假设:

H1:在其他条件不变的情况下,经济政策不确定性对家族企业“去家族化”的影响呈现倒“U”型特征。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

当前学者们对家族企业尚未有统一的定义,本文参考刘白璐和吕长江(2018)、刘星等(2021)关于家族企业的定义,采取如下步骤筛选家族企业样本:①实际控制人是一个自然人或某个以血缘、姻缘为连结的家族;②该自然人或家族直接或间接是上市公司第一大股东且持股比例在10%以上;③至少有两个家族成员在该上市公司或者关联公司持股或任职。

根据以上标准,本文选取了2008~2021 年我国A股上市家族企业为研究样本,并按照如下顺序对样本进行处理:删除家族企业样本中非家族控制的年度样本数据;删除金融类上市公司;删除ST、∗ST 上市公司;删除存在一个或以上变量缺失的公司年度样本。最终获得5885 个公司—年度观测值。本文的财务数据和公司治理数据来自中国经济金融研究数据库(CSMAR)和中国研究数据服务平台数据库(CNRDS),经济政策不确定性指数来自Economic Policy Uncertainty 官方网站。此外,为减少异常值的影响,对研究中涉及的主要连续变量均进行上下1%水平的缩尾处理。本文采用非平衡面板数据进行多元回归分析。

(二)变量定义

1.去家族化(Nonfarm)。参照李欢等(2014)的研究,使用企业高级执行层中非家族成员的比例,即董事长、副董事长、总经理和副总经理中非家族成员的比例衡量“去家族化”。

2.企业绩效(TobinQ)。参照黄灿和徐戈(2023)的研究,用托宾Q 值来衡量企业绩效,即企业市值与总资产的比值。

3.经济政策不确定性(Epu)。选取Baker等(2016)基于《南华早报》编制的中国月度经济政策不确定性指数,并参照饶品贵和徐子慧(2017)的研究对该指数作进一步处理,即Epu=(∑月度经济政策不确定性指数/12)/100,以此衡量经济政策不确定性。

4.控制变量。借鉴相关研究,本文控制了如下变量:企业规模(Size)、资产负债率(Lev)、独董比例(Ind)、董事会规模(Bsize)、营业收入增长率(Ogr)、股权制衡度(Eb)、资产收益率(Roa)、现金持有水平(Cash)、GDP增长率(Gdp)、地区金融发展水平(Fd)、工业品出厂价格指数(Ppi)。变量的具体定义如表1所示。

(三)模型设计

为检验H1,本文设计了如下模型:

其中,Controls 表示控制变量,μi表示企业个体固定效应,εi,t表示回归残差。由于Epu会与时间固定效应产生完全共线性,本文没有控制年份的时间固定效应。为了避免由此产生的遗漏变量问题,本文借鉴李增幅等(2022)、刘志远等(2017)等的研究,在控制变量中加入GDP 增长率、工业品出厂价格指数、地区金融发展水平等宏观层面变量,并在稳健性检验中针对此问题进行进一步讨论。

四、实证结果与分析

(一)描述性统计

表2为主要变量的描述性统计结果。其中,Epu的均值为3.198,标准差为2.319,表明我国经济政策不确定性波动幅度较大。Nonfarm 的均值为0.677,最小值为0,最大值为1,表明大多数样本企业的高级执行层中有一半以上是非家族成员,说明“去家族化”在我国家族企业中普遍存在,并且两端值差异很大,结合均值数据可知,“去家族化”可能成为家族企业发展趋势。TobinQ 的均值为1.988,标准差为1.050,表明家族企业之间的企业绩效差异较大。

表2 描述性统计结果

(二)经济政策不确定性对“去家族化”的影响

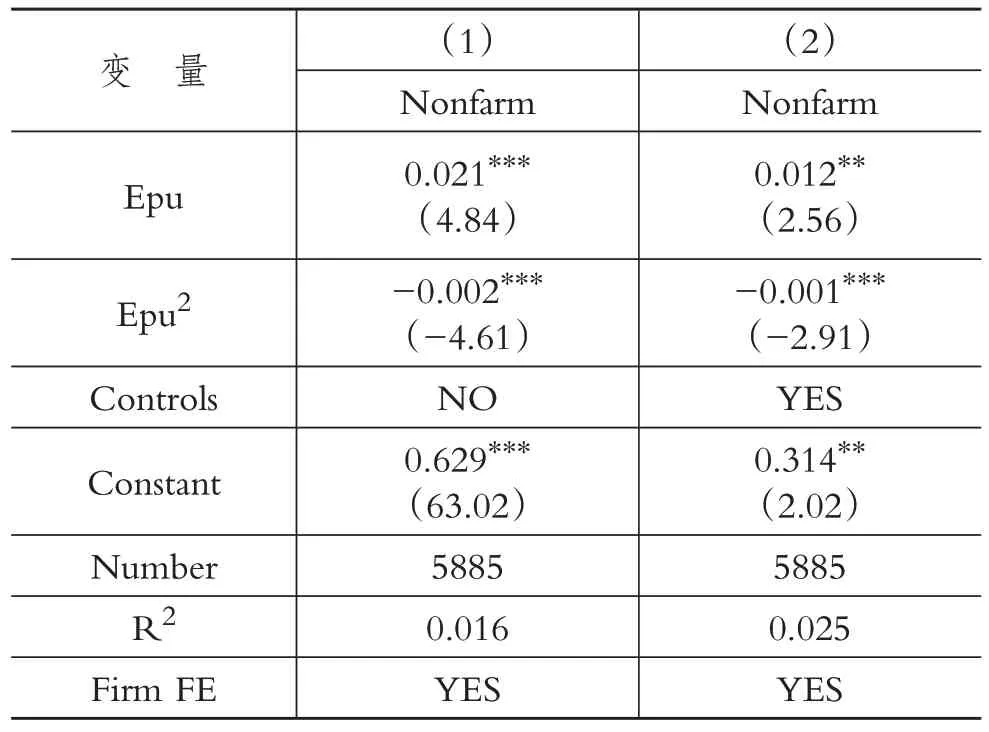

表3 列(1)和列(2)分别报告了在未加入和加入控制变量的情况下,经济政策不确定性对“去家族化”的影响效果。结果表明,Epu的系数分别在1%和5%的水平上显著为正,说明经济政策不确定性对家族企业“去家族化”整体呈现正向的促进作用,即样本期间内家族企业积极引进外部优秀人才,把握发展机遇,适应我国经济发展长期向好的大趋势。Epu2的系数均在1%的水平上显著为负,再结合Epu的系数显著为正,说明经济政策不确定性对“去家族化”的影响呈现出先促进后抑制的倒“U”型特征,验证了H1。

表3 经济政策不确定性对“去家族化”的影响

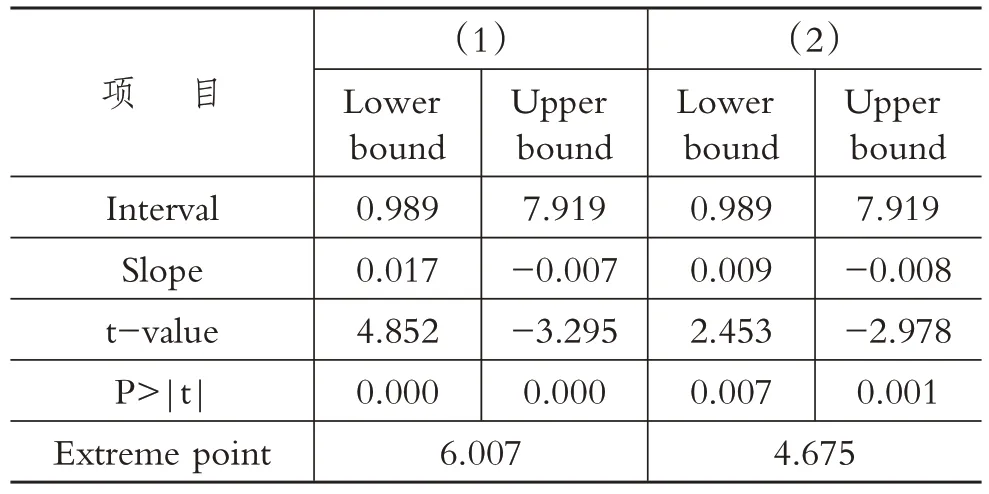

为检验上述倒“U”型特征,进一步通过U-test 进行分析,结果如表4所示。表4列(1)和列(2)中拐点分别为6.007、4.675,均在Epu 的取值范围内,且均在1%的水平上显著,说明经济政策不确定性与“去家族化”确实存在倒“U”型关系,H1的结论稳健。

表4 U-test结果

(三)稳健性检验

1.对内生性问题的考虑。宏观政策会直接影响企业行为,但是企业的具体行为几乎不会影响到国家政策的波动,因此经济政策不确定性与“去家族化”之间的反向因果问题几乎不存在。此外,对于模型中因没有控制时间固定效应而可能存在的遗漏变量问题,本文从以下三个方面进行进一步检验:

(1)工具变量法。借鉴谭小芬和左振颖(2020)的研究,选取全球经济政策不确定性指数(基于当前价格GDP 指标),记作GEpu,作为中国经济政策不确定性指数的外生工具变量。因为我国作为第二大经济体,与全球经济政策不确定性存在很强的相关性,同时全球的经济政策波动不会直接影响到我国企业的具体行为,满足外生工具变量要求。采用两阶段回归法进行检验,结果显示,工具变量的选取是有效的,且主回归结论依旧稳健。

(2)考虑行业和地区时变影响。行业、地区层面的经济周期性波动也有可能造成回归结果的估计偏差,因此,需要尽可能将企业所处行业和地区经济因素分离出来。借鉴李增福等(2022)的研究,在模型(1)中进一步控制行业和地区固定效应,结果显示,主回归结论依旧稳健。

(3)去除政治因素的影响。一些重大政治事件的发生往往也会对经济政策不确定性产生影响。借鉴侯德帅等(2019)的研究,在控制变量中加入省委书记或省长变更哑变量(Pol),以尽可能控制政治因素的影响。结果显示,主回归结论依旧稳健。

2.替换变量。一是替换经济政策不确定性的度量方式:①替换度量基数。Davis 等(2019)基于《人民日报》和《光明日报》两份报纸度量中国月度经济政策不确定性指数,本文在此基础上进行如下处理:Epu1=(∑月度经济政策不确定性指数/12)/100。②替换计算方法。借鉴田国强和李双建(2020)的做法,采用几何平均法将Baker 等(2016)的中国月度经济政策不确定性指数换算为年度经济政策不确定性指数,记作Epu2;借鉴李增福等(2022)的做法,采用加权平均法(每个月份的权重依次为1/78、2/78、3/78、…、11/78、12/78)重新计算年度经济政策不确定性指数,记作Epu3。二是替换“去家族化”的度量方式。借鉴李欢等(2014)的研究,使用董事会、监事会与高级管理人员中非家族成员的比例衡量“去家族化”,记作Nonfarm1。采用上述替换变量的方法后,回归结果均与前文一致。

3.替换样本。一是重新定义家族企业样本。参照有关学者的研究,将控股家族持股比例分别以15%(胡旭阳和胡佳宝,2017;张润宇等,2017)与20%(钟熙等,2022;张学志和柯婵,2022)作为最低标准对家族企业样本进行筛选。二是使用平衡面板数据。非平衡面板中存在新的公司后来才加入到研究样本中的情况,可能会对前后估计量的变化造成影响,故本文采用平衡面板数据进行稳健性检验,即研究样本为2008~2021年数据均存在的企业样本。替换样本后,回归结果也均与前文一致。

限于篇幅,稳健性检验的回归结果均留存备索。

(四)影响机制检验

社会情感财富反映了控制家族的非财务目标,家族企业在进行经营决策时往往以社会情感财富作为参照点(Gómez-Mejia等,2007)。以往研究表明,控制家族对社会情感财富的追求会影响企业的经营决策(陈凌和陈华丽,2014;王增涛和薛丽玲,2018)。家族企业是家族与企业相结合的组织:一方面,家族企业要追求基业长青,就必须不断积累资源与能力,开展研发创新、组织变革以及制度变革等战略变革;另一方面,家族企业决策偏向于社会情感财富,可能会降低其从事冒险性行为的倾向(Gómez-Mejia 等,2011)。家族企业势必要在企业经济目标与家族非经济目标之间进行权衡。具体到“去家族化”决策,正如前文理论分析所述,经济政策不确定性程度不同,机遇与风险的发展形势不同,家族企业在经济目标与非经济目标中的优先选择也会不一样,进而会影响“去家族化”决策。

因此,本文对社会情感财富进行中介效应检验。参照钟熙等(2022)、张文龙等(2022)等的研究,以控制家族的持股比例来度量社会情感财富(SEW)。参考温忠麟和叶宝娟(2014)的中介效应检验模型以及陈钰芬等(2020)的机制检验方法,在模型(1)的基础上设置模型(2)和模型(3),进行逐步回归。

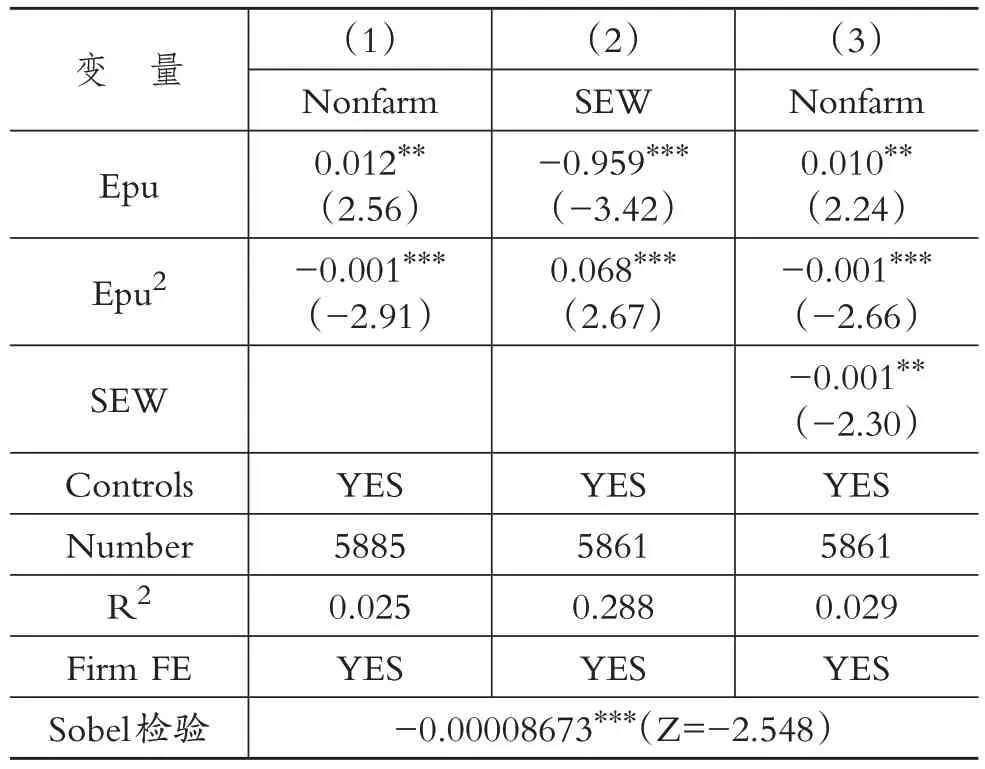

表5 报告了中介效应检验结果。列(2)显示,Epu的系数在1%的水平上显著为负、Epu2的系数在1%的水平上显著为正,说明随着经济政策不确定性的上升,控制家族对社会情感财富的追求呈现出先下降后上升的“U”型特征。列(3)显示,Epu、Epu2和SEW 的系数均至少在5%的水平上显著,并通过了Sobel 中介效应检验,说明中介效应存在,即经济政策不确定性不仅会对“去家族化”产生直接影响,而且通过影响家族企业对社会情感财富的追求间接影响“去家族化”。

表5 社会情感财富的中介效应

(五)异质性分析

1.企业社会资本。制度理论认为,经济行为内嵌于社会关系网络中。根据于洪彦等(2015)的观点,企业的社会关系网络代表着企业的社会资本水平,包括与商业伙伴之间的横向联系和与政府机构之间的纵向联系。

企业的横向联系社会资本可以为其提供重要的市场资源。首先,在非有效市场下,信息传播存在滞后效应,企业的横向联系社会资本有助于其及时获得市场上的非公开信息,如市场变化信息、事件内幕信息等,降低企业在高经济政策不确定性环境下的信息成本;其次,企业的横向联系社会资本可以促进商业伙伴之间的交流与学习,推动企业之间科技创新的传递与合作。

企业的纵向联系社会资本可以为其提供重要的政治资源。首先,在我国市场机制不健全的情况下,政府需要利用各种行政手段、政策方针规范经济发展,对企业经营进行干预,而良好的政企关系可以帮助企业建立资源优势,如获得税收优惠、政府补助等,减缓经济政策不确定带来的冲击;其次,在转型经济的制度背景下,政府对于经济活动的干预程度仍然较大,良好的政企关系可以帮助企业建立信息优势,获取政策调整的关键信息,从而更有效地解读政策,提前预防经济政策波动产生的影响。

本文参照于洪彦等(2015)的研究方法,采用企业高级执行层中政治关联人员的比例度量纵向联系社会资本,采用企业高级执行层中在其他企业兼职人员的比例度量横向联系社会资本。在此基础上,按照行业—年度中位数进行分组。

表6 列(1)~列(4)为企业社会资本异质性的回归结果。结果显示:在高横向联系组中,Epu、Epu2的系数分别显著为正、负,倒“U”型特征更加明显;在低纵向联系组中,Epu、Epu2的系数分别显著为正、负,倒“U”型特征更加明显。综上可知,企业的纵向联系社会资本会弱化经济政策不确定性的影响,而企业的横向联系社会资本则起到相反的效果。

表6 异质性分析

2.市场发展水平。在经济转型时期,企业面临的外部不确定性更高,必须时刻关注制度变迁时的发展机遇及其对企业发展战略、生产经营的影响(孙铮等,2005)。家族企业是家族和企业相结合的产物,随着市场发展水平的逐渐提高,家族企业将向规范化治理转变,家族化程度会逐渐降低,向着泛家族化演进。而当地区发展水平较低时,由于法律监管等正式制度不完善,基于自我保护和降低代理成本的考虑,家族企业会倾向于实施家族化管理(李新春,2003)。为了适应市场的发展,家族企业会进行很多自适应的调试(陈文婷和李新春,2008)。因此,本文预期在不同的市场发展水平下,经济政策不确定性对“去家族化”的影响不同。依据王小鲁等(2021)编制的中国分省份市场化指数,将样本划分为高、低市场化水平地区两组;同时,依据企业注册地址信息,将样本分为东部地区、中西部地区两组。

表6 列(5)~列(8)为市场发展水平异质性的回归结果。结果显示:在依据市场化指数的分组中,Epu、Epu2的系数仅在高市场化水平地区组中均显著;在依据企业所在地区的分组中,Epu、Epu2的系数均在东部地区组中更加显著。这说明市场发展水平会强化经济政策不确定性与“去家族化”之间的倒“U”型关系。

(六)“去家族化”与企业绩效

现有研究显示,家族化管理对企业发展具有负向影响,如:在中小板家族企业中,家族成员出任CEO、家族二代参与企业管理均对家族企业价值有负向影响(徐鹏和宁向东,2011);控制家族持有的股权比例越高,其经营业绩表现越差(罗进辉和李雪,2017)。郑海航和曾少军(2003)指出,上市后家族企业的发展需要借助多元资本的优势,适当地“去家族化”以满足企业发展的需要,其最终会转向泛家族化或非家族企业。但鉴于外部环境的动态性和复杂性,企业的战略决策者很难预测某个具体制度的变化及其对企业发展的影响(蓝海林等,2019),因而也无法确定在某个阶段的战略选择能否适应企业当前的发展需求。为进一步检验经济政策不确定性背景下“去家族化”对企业绩效的影响,本文构建了模型(4)。

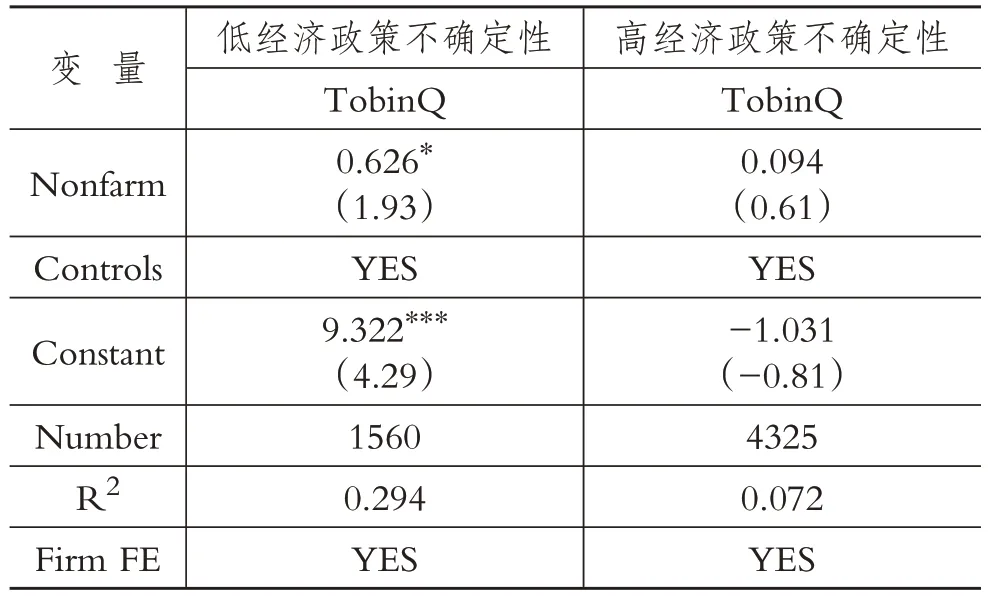

以经济政策不确定性的中位数进行分组后,采用模型(4)进行回归,结果如表7 所示。Nonfarm 的系数在低经济政策不确定性组中显著为正,而在高经济政策不确定性组中不显著,说明仅在经济政策不确定性较低时,企业进行“去家族化”能够对企业绩效产生积极影响,在经济政策不确定性较高时则没有显著影响。在经济政策不确定性较高时,外部环境复杂多变,即使是职业经理人也无法有效规避风险、提升企业绩效,这进一步反映出外部环境是影响家族企业发展的关键变量(苏琦和李新春,2004)。

表7 “去家族化”与企业绩效

五、结论与建议

(一)结论

经济政策不确定性作为微观企业外部经营环境的重要组成部分,深刻影响着家族企业的治理行为。本文以2008~2021 年我国A 股上市家族企业为样本,研究经济政策不确定性对家族企业“去家族化”以及后续企业绩效的影响。研究发现:经济政策不确定性对家族企业“去家族化”的影响呈现出先促进后抑制的倒“U”型特征;经济政策不确定性通过影响控股家族对社会情感财富的追求来影响家族企业“去家族化”;家族企业拥有的横向联系社会资本越多、纵向联系社会资本越少或企业所在地区市场发展水平越高,则经济政策不确定性对“去家族化”的影响越明显;仅在经济政策不确定性水平较低的情况下,家族企业越倾向于“去家族化”,企业绩效越好。

(二)建议

结合上述研究结论,本文提出以下建议:一是政府应加强经济政策的信息宣传,并贯彻落实到位,以保持政策制定的一贯性、连续性和可比性,使市场尽可能充分了解政策的走向,从而方便企业更好地进行战略决策。二是除企业内部因素外,家族企业还应考虑外部环境情况,选择合适的时机“去家族化”,以减少战略反复调整过程中的资源浪费。三是投资者应理性看待家族企业的家族化管理行为,这有助于其对企业发展做出正确的判断,如在政策波动较大时,进行家族化管理是从调控成本、降低风险角度出发的积极合理的风险应对行为。

【 主要参考文献】

陈凌,陈华丽.家族涉入、社会情感财富与企业慈善捐赠行为——基于全国私营企业调查的实证研究[J].管理世界,2014(8):90~101+188.

陈文婷,李新春.上市家族企业股权集中度与风险倾向、市场价值研究——基于市场化程度分组的实证[J].中国工业经济,2008(10):139~149.

陈钰芬,金碧霞,任奕.企业社会责任对技术创新绩效的影响机制——基于社会资本的中介效应[J].科研管理,2020(9):87~98.

侯德帅,董曼茹,赵远方.宏观经济政策不确定性与企业关联交易行为[J].财经研究,2019(12):99~110+137.

胡旭阳,胡佳宝.上市家族企业控制权代际转移的资本市场反应研究[J].财经论丛,2017(1):49~57.

一株孤生的赤棠,叶子长得那样茂盛。 我独自走着很孤零。 难道没有人在一起?但究竟不如我的同宗。 唉,道路上的人,为什么不相亲呢?没有兄弟的人,为什么不相帮呢?[4]111-112

姜付秀,郑晓佳,蔡文婧.控股家族的“垂帘听政”与公司财务决策[J].管理世界,2017(3):125~145.

蓝海林,张明,宋铁波.“摸着石头过河”:动态与复杂环境下企业战略管理的新诠释[J].管理学报,2019(3):317~324.

李欢,郑杲娉,徐永新.家族企业“去家族化”与公司价值——来自我国上市公司的经验证据[J].金融研究,2014(11):127~141.

李新春.经理人市场失灵与家族企业治理[J].管理世界,2003(4):87~95+154~155.

李增福,陈俊杰,连玉君,李铭杰.经济政策不确定性与企业短债长用[J].管理世界,2022(1):77~89+143+90~101.

连燕玲,叶文平,刘依琳.行业竞争期望与组织战略背离——基于中国制造业上市公司的经验分析[J].管理世界,2019(8):155~172+91~92.

刘白璐,吕长江.基于长期价值导向的并购行为研究——以我国家族企业为证据[J].会计研究,2018(6):47~53.

刘星,苏春,邵欢.代际传承与家族董事席位超额控制[J].经济研究,2021(12):111~129.

刘志远,王存峰,彭涛,郭瑾.政策不确定性与企业风险承担:机遇预期效应还是损失规避效应[J].南开管理评论,2017(6):15~27.

罗进辉,李雪.股权的家族化、家族高管与家族企业业绩[J].南方经济,2017(9):1~20.

饶品贵,徐子慧.经济政策不确定性影响了企业高管变更吗?[J].管理世界,2017(1):145~157.

苏琦,李新春.内部治理、外部环境与中国家族企业生命周期[J].管理世界,2004(10):85~96.

孙铮,刘凤委,李增泉.市场化程度、政府干预与企业债务期限结构——来自我国上市公司的经验证据[J].经济研究,2005(5):52~63.

谭小芬,左振颖.经济政策不确定性对跨境银行资本流出的影响[J].世界经济,2020(5):73~96.

田国强,李双建.经济政策不确定性与银行流动性创造:来自中国的经验证据[J].经济研究,2020(11):19~35.

王小鲁,胡李鹏,樊纲.中国分省份市场化指数报告[M].北京:中国社会科学文献出版社,2021.

王增涛,薛丽玲.家族涉入、社会情感财富与中国家族企业国际化——基于289家上市家族企业数据的实证研究[J].国际商务(对外经济贸易大学学报),2018(2):143~156.

温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014(5):731~745.

吴超鹏,薛南枝,张琦,吴世农.家族主义文化、“去家族化”治理改革与公司绩效[J].经济研究,2019(2):182~198.

徐鹏,宁向东.家族化管理会为家族企业创造价值吗?——以中小板家族上市公司为例[J].科学学与科学技术管理,2011(11):144~151.

许永斌,惠男男.家族企业代际传承的情感价值动因分析[J].会计研究,2013(7):77~81+97.

叶陈刚,王藤燕.信息透明度、企业价值与去家族化——基于中国家族上市企业的实证研究[J].当代经济管理,2016(12):19~27.

于洪彦,黄晓治,曹鑫.企业社会责任与企业绩效关系中企业社会资本的调节作用[J].管理评论,2015(1):169~180.

张洪辉,平帆,章琳一.经济政策不确定性与内部人寻租:来自内部人交易超额收益的证据[J].会计研究,2020(6):147~157.

张润宇,余明阳,张梦林.社会资本是否影响了上市家族企业过度投资?——基于社会资本理论和高阶理论相结合的视角[J].中国软科学,2017(9):114~126.

张文龙,冯宝军,孙秀峰,刘音.家族社会情感财富目标对企业价值的影响[J].大连理工大学学报(社会科学版),2022(2):59~71.

张学志,柯婵.夫妻共同持股、公司治理与家族企业社会责任[J].南方经济,2022(2):123~138.

郑海航,曾少军.对家族企业发展趋势的研究[J].经济理论与经济管理,2003(9):38~43.

钟熙,任柳杨,任鸽.家族企业“去家族化”研究:创新期望落差视角[J].南开管理评论,2022(1):177~190.

Arrègle J.,Hitt M.A.,Sirmon D.G.,Very P..The Development of Organizational Social Capital:Attributes of Family Firms[ J].Journal of Management Studies,2007(1):73~95.

Baker S.R.,Bloom N.,Davis S.J..Measuring Economic Policy Uncertainty[J].SSRN Electronic Journal,2016(4):1593~1636.

Carney M..Corporate Governance and Competitive Advantage in Family Controlled Firms[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2005(3):249~265.

Dyer W.G..The Family:The Missing Variable in Organizational Research[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2003(4):401~416.

Eddleston K.A.,Sarathy R.,Banalieva E.R..When a High-quality Niche Strategy Is Not Enough to Spur Family-firm Internationalization:The Role of External and Internal Contexts[J].Journal of International Business Studies,2019(5):783~808.

Gómez-Mejia L.R.,Cruz C.,Berrone P.,et al..The Bind That Ties:Socioemotional Wealth Preservation in Family Firms[J].The Academy of Management Annals,2011(1):653~707.

Gómez-Mejia L.R.,Haynes K.T.,Núñez-Nickel M.,et al..Socioemotional Wealth and Business Risks in Family-controlled Firms:Evidence from Spanish Olive Oil Mills[J].Administrative Science Quarterly,2007(1):106~137.

Justo R.,Detienne D.R.,Sieger P..Failure or Voluntary Exit?Reassessing the Female Underperformance Hypothesis[J].Journal of Business Venturing,2015(6):775~792.

Kano L.,Ciravegna L.,Rattalino F..The Family as a Platform for FSA Development:Enriching New Internalization Theory with Insights from Family firm Research[J].Journal of International Business Studies,2020(1):1~13.