马克思主义中国化的杰出先驱

赵一心

在邓中夏就义90周年之际,笔者通读了《邓中夏全集》(下简称《全集》)。这部记录这位中国共产党创建时期的重要领导人,中国工人运动的杰出领袖,无产阶级革命家、理论家奋斗历程和心路历程的文集,收录了他自1912年到1933年撰写的100余万字、489篇诗文。这是那个年代共产党人建立初心、践行使命的生动写照,饱含的历史经验十分丰厚,其革命精神更是可歌可泣、感人至深。这里仅就这部著述所展示的邓中夏对马克思主义中国化的先驱性贡献谈一点粗浅认识,并试以说明邓中夏那一代共产党人对马克思主义中国化进程中的重要历史作用。

一、先行接受科学理论,为马克思主义中国化筑基

“中国共产党为什么能,中国特色社会主义为什么好,归根到底是马克思主义行,是中国化时代化的马克思主义行。”这一重要克思主义,源于“中國迫切需要新的思想引领救亡运动,迫切需要新的组织凝聚革命力量”。邓中夏那一代先进分子对上述“两个迫切需要”的敏锐觉醒和对马克思主义的亲近和接受,成为这一科学理论在中国落地的关键所在。作为时代中人,邓中夏站在了当年救亡图存伟大社会实践的前列,这是他后来成为最早那一批共产党员的历史契机。而作为北大学子和李大钊的学生,在那个特定的环境和氛围中,特别是在的历史结论是党的二十大作出的,其中蕴含的探索历程和曲折艰辛则贯穿于中国共产党的全部历史。而它的肇始应追溯到邓中夏等最早那一批中国共产党人对马克思主义热情拥抱,让这一科学理论开始在中国大地扎根,进而使马克思主义中国化成为可能。《全集》展现了他们这一历史贡献,主要是两个方面:

一是促成了马克思主义信仰者群体形成。历史表明,马克思主义来到中国,或者说中国需要马与李大钊的交集中,使他成为当时少数几个接触和服膺马克思主义的先行者。《全集》“年谱”部分记载:有同学回忆,1918年邓中夏便表示布尔什维克主义“是一条根本的光明大道”,并说,这一年的下半年李大钊曾经说过“马列主义仲澥(邓中夏)是接受了”。如果说这些源于当年同学的回忆仅具参考价值,那么《全集》收录的他在1919年11月填写的《少年中国学会会员终身志业调查表》,被学界普遍认为是他与马克思主义产生联系的一个明确标志。在这份调查表上,他写道:“终身欲研究之学术:达尔文生物学说,马克思经济学说……”结合邓中夏此前存在并有明确表达的反帝反封建强烈意识和爱国实践,结合他与李大钊的交集,特别是不到一年后他加人中国共产党早期组织,可以说邓中夏1919年明确宣示的与马克思主义的联系,应当饱含他对马克思主义,特别对它的政治经济学的认同,这一学说正是马克思主义科学社会主义理论的重要基础。而“终身欲研究之”,也显示出他对马克思主义亲近的感情色彩。这样看,1919年11月,也就是五四运动半年之后,邓中夏已经是一位自觉研究马克思主义的先进分子。

二是把握了马克思主义精神实质。为什么马克思主义与中国的命运紧紧联系在一起,这种必然性产生的原因又在哪里?“马克思主义博大精深,归根到底就是一句话,为人类求解放”应是这一问题的答案。包括邓中夏在内的那一代中国共产党人的心路历程和实践历程显示,当年他们对马克思主义的理解和把握还是初步的、不系统的,乃至片面的,但这并没有影响中国共产党的马克思主义性质,并没有影响党从成立之初便确立“为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴”的伟大初心,究其原因是,那时的他们已经自觉意识到马克思主义“为人类求解放”这一精神实质,并以此为前提,向马克思主义寻求改造中国社会的答案和方法。虽然答案的寻找,特别是方法的运用经历了一个艰辛曲折的过程,既获取了成功的果实,也留下过挫折或失误的教训,但党的百年奋斗历史给出了“中国化时代化的马克思主义行”的结论,这就是因为参与创党的那一批先进分子是从“为人类求解放”的理论和它的伟大实践——十月社会主义革命中认识、选择和接受马克思主义的,进而从根本上决定了党的人民性和党的事业胜利的必然性。与当年广大先进分子一样,邓中夏的政治觉醒也始于不甘于封建帝制压迫和帝国主义列强欺凌。《全集》第一篇是他写于1912年5月的《游艮岩望月》,其中“回忆满清帝制毒,何时淘汰旧恨休”的诗句,清晰表达了他对封建制度的仇视和痛恨。他写于五四运动爆发前的22篇诗文中,有13篇明显表露了反帝反封建的意识和情绪,其中五四前夕发表的11篇文章中,有6篇直接与反对帝国主义欺侮有关。这是他投身伟大五四运动、走上革命道路的重要思想基础。这样的思想基础存在于和他同时代探索改造中国道路的人们中间,但最后成为坚定的马克思主义者的只是其中的一部分人。这里有时代的、历史的,乃至个人的原因,但一个具有根本性的原因是,当事者能不能把自己投身的斗争与“谋最大多数的最大幸福”联系起来。1922年9月,邓中夏在《劳动界招待议员开会时的讲话》中针对“中国劳动阶级法律上向来没有保障”的现状,提出:“根据‘谋最大多数的最大幸福的原则,劳动阶级实占人民的绝大多数,如只少数人得益,实在不平之极。而且,劳工是社会的柱石,没有劳工,也就没有社会了。”这是他在长辛店铁路工人罢工运动前后留下的6篇文章之一。如果说,这时他已经以共产党人的身份用“谋最大多数的最大幸福”号召工人群众,那么1920年3月他参与组织北京大学平民教育讲演团,从宣传马克思主义的劳动价值论起步,开始传播马克思主义的崭新实践,更能说明他在建党前夕已经对马克思主义的精神实质有了自觉。党史界对“衡量具有初步共产主义思想的知识分子的标准是什么”比较一致的意见是:向往和赞成十月革命,但还没有深刻认识十月革命的暴力革命精神;认识人民群众的伟大力量,但还没有认识到工人阶级是革命的领导力量;认识到马克思主义是为大多数人谋幸福的主义,但对马克思主义基本原理并没有基本理解等三个方面的标志。这几条标准的核心是对“为全人类求解放”这一精神实质的认同和把握。因为正是这一精神实质从根本上决定了党的理想信念、性质宗旨、奋斗目标,决定了党的马克思主义性质。邓中夏那一代共产党人在选择马克思主义之初,便把自己的目光和思绪锚定在这个精神实质上,也就清晰地标出了马克思主义中国化时代化的逻辑起点,为这一伟大实践的推进并取得成功,注入了必胜的基因。

二、先行践行科学理论,为马克思主义中国化拓路

把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合,是马克思主义中国化的内在要求和必由之路。从实践上看,这条道路正是邓中夏那一代共产党人开启并较早呈现的。《全集》以大量丰富多姿的内容和纪实写生的文笔,向我们传达了相关历史信息。

首先是靠实际斗争发挥真理作用。马克思主义是实践的理论,这不仅规定了它可以指导革命实践,还在于它的存在和发展需要实践的土壤。没有当年救亡图存的实践,马克思主义就不会作为其中的一个方案来到中国。马克思主义成为中国共产党的指导思想后,对它的坚持、运用和发展,更离不开实际斗争土壤。作为知识分子出身的中国共产党早期成员之一,邓中夏入党伊始便对投身实际斗争有着高度自觉。《全集》显示,1921年6月26日党的一大筹备期间,邓中夏以“邓中澥”的名义提交了《北京共产主义组织给中共一大的报告》。这份报告不仅显示他参与了建党进程,更为重要的是,他根据当年以知识分子为主体的党的队伍现状,敏锐地提出了“知识分子阶层的爱国主义精神还没有在无产阶级中扎下根”这样一个关乎中国革命前途的重大问题,并给出了自己的解决方案:“第一,怎样使工人和贫民阶级对政治感兴趣,怎样用暴动精神教育他们,怎样组织和促使群众从事革命工作;第二,怎样打消他们想成为学者并进入知识界的念头,促使他们参加无产阶级的革命运动,怎样使他们成为工人阶级的一员。”中国共产党一经成立,他便以火一样的热情投身于高潮迭起的工人运动,领导和参与了马克思主义关于无产阶级解放理论在中国大地上的初始实践活动,并至少在以下两个方面对马克思主义中国化作出了贡献:

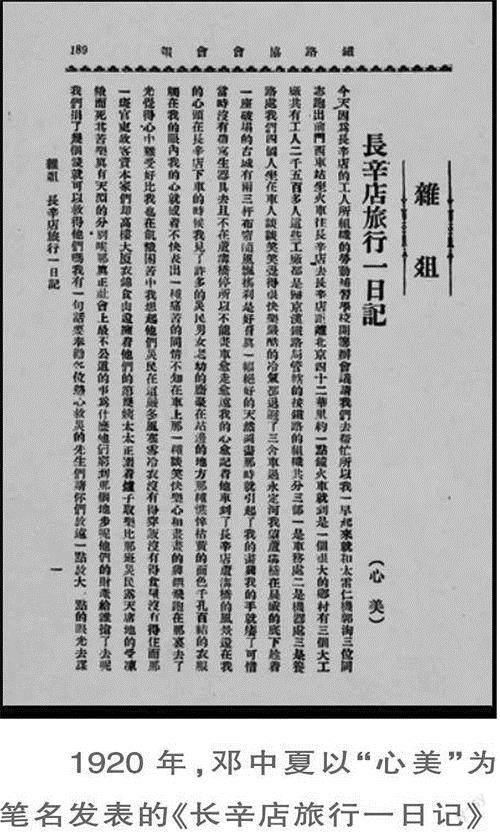

一方面,通过工人运动让马克思主义走进人民群众。邓中夏关注工人阶级的命运,开始于五四运动那一年,这与他开始与马克思主义发生联系的时间是一致的;1920在他牵头成立北京大学马克思学说研究会的几乎同时便走进长辛店,迈出了爱国知识分子与工农结合的重要一步。此后,对马克思学说的宣传和运用,贯穿了邓中夏革命实践特别是投身工人运动的全部生涯。《全集》489篇诗文中直接涉及工人运动的文章、著述近280篇(部),占总量的约58%。这些文章大多是他在参与和领导长辛店铁路工人罢工、开滦五矿罢工、上海纱厂罢工、省港大罢工等重大工人运动中写就的,中间有大量面向工人群众宣传马克思主义关于无产阶级革命理论的记载。粗略统计,自1925年6月13日《中华全国总工会组织省港罢工委员会启示》始,到1926年10月罢工结束,邓中夏在省港大罢工期间共撰写各类文稿276篇,占总数489篇的56.4%,可以说我们今天看到的他一生的文章大部分是在这个时间段写成的;在这276篇文章中,与省港大罢工直接相关的约159篇,占这段时间文章总数的57.6%,其中涉及罢工组织的文章35篇,号召和引导罢工斗争的文章91篇,各种呼吁、信函、请愿文稿33篇,其它117篇文章,主要为全国性工农运动和反对封建军阀以及一些政治评论文章,与省港大罢工形成呼应。这些文稿呈现这样一个特点,他将马克思主义的立场观点、思想意识、奋斗目标、精神气质注入了实际斗争、转化为革命行动,进而把工人运动变成让马克思主义学说走进群众的过程。比如,1926年2月7日发表的《“五卅”后中国职工运动之新现象》,第一次在文稿中出现“工人阶级需要政党”的明确表述;1926年4月8日在《由经济斗争到政治斗争——经济的敌人就是政治的敌人》中旗帜鲜明提出:“工友们,牢记着‘夺取政权,马先生这句名言!”等等,马克思学说就是通过这样简短通俗的语言走进工人群众的。这应是中国共产党成立后用马克思主义动员和武装人民群众较早的一次大规模实践,也是马克思主义与中国具体实际相结合的一次较早实践。

另一方面,通过工人运动坚定了党的基本性质。今天看来,中国共产党成立之初的工人运动因各种原因,还存在这样那样的不足和教训,但这一重大实践最重要的历史意义在于,让邓中夏等共产党人看到了工人阶级的革命性和伟大力量,坚定了对工人阶级是革命主力军和领导力量的认识。这一认识强化了中国共产党作为无产阶级政党的使命意识,对争夺无产阶级对民主革命的领导权起到了促进作用,更为党始终坚持自己首先是工人阶级先锋队的性质奠定了坚实的基础。1923年11月,在二七大罢工失败、第一次工人运动高潮退去时,邓中夏发表《中国现在的思想界》一文,明确表达:“社会经济组织是进化的,封建制度必被资本制打翻,资本制必被共产制打翻,那么我们可以断定,封建思想必被资产阶级思想征服,资产阶级思想必被无产阶级思想征服,这是社会进化与思想进化的铁则,真所谓‘虽有大力,莫之能逆的了。”1924年11月发表的《我们的力量》,对二七大罢工失败后怀疑无产阶级力量和领导地位的观点进行了批判,并坚定认为:“中国将来的社会革命的领袖固是无产阶级,就是目前的国民革命的领袖亦是无产阶级。”可以说邓中夏是当年认识和强调工人阶级主力军作用和革命领导地位最坚决的共产党人之一。邓中夏和蔡和森等人对“党的四大提出无产阶级在民主革命中的领导权问题”的贡献被历史所铭记。这一贡献有力推动了当年工人运动,并为持续探索中国革命成功道路起到了引发作用,后来则结晶成为党领导民主革命的基本经验,那就是毛泽东1949年6月30日写在《论人民民主专政》中的历史结论:“总结我们的经验,集中到一点,就是工人阶级(经过共产党)领导的以工农联盟为基础的人民民主专政。”这个关乎党和国家性质的结论,是马克思主义中国化的重要结晶,它被庄严地载入《中国共产党章程》和《中华人民共和国宪法》,它的思想和实践源头则在中国共产党成立和最初的工农革命运动之中。

其次是在问题面前产生真知灼见。“问题是时代的声音,回答并指导解决问题是理论的根本任务。”作为马克思主义中国化的先驱,邓中夏以其十余年的革命生涯,为回答和解决当年中国革命面临的许多现实问题,进行了艰辛的实践和深刻的思考,并提出了不少“真正解决问题的新理念新思路新办法”。今天看来,这些理念、思路和办法未必完美无缺、且大多适用于那时候的斗争实践,但他在革命斗争中带着问题思考、面向问题求真的精神和由此绽出的一束束思想火花,展示了马克思主义中国化的可能性和必然性。《全集》显示,他对中国革命的问题思考,无论是宏观层面的领导权问题、主力军问题、依靠力量问题等等,还是微观的工人运动组织领导、口号传单等具体手段的采用,均源自他参与其中的革命活動,均是面向实际问题一点一滴的思考。他写于1927年的《一九二六年之广州工潮》是一篇实际斗争中产生的,用马克思主义立场、观点、方法认识问题、分析问题、解决问题的光辉文献。从“为什么发生工潮”“劳资的纠纷”“工会的纠纷”“工潮和经济发展抑或衰落”等八个标题,就看出了浓浓的问题意识。这篇文章从工人工资和物价人手,深入分析了广州工人的生活和生存状况,鲜明提出了经济问题是工潮的根本动因,并从劳资双方力量对比、工会自身存在问题等方面分析了广州工潮发展和衰落的原因。文章最为精彩之处是,在众多政治的、思想的、组织的原因之中,精辟地提出工潮衰落“失业问题为其总原因”,并由此推导出“争取革命领导权”和“建立革命的民主政权”这两个保证无产阶级革命运动得以成功的根本问题。阅读《全集》不能不提1930年写就的、最终没有全部完成的《中国职工运动简史(一九一九——一九二六)》。在这部重要著作中,他较为系统地总结了中国工人运动的发展历程、斗争实践、成功经验和失败教训,提出了许多闪耀着马克思主义光辉的理论观点,比如在总结二七大罢工失败教训时指出:“最主要的还是当时没有一个强大的共产党。共产党是工人阶级的总参谋部,如果工人阶级没有他自己阶级的政党——共产党,那么工人阶级要得到解放是不可能的……”比如对五卅运动,他这样评价:“从五卅运动起……中国工人阶级从此不止回旋于日常生活的经济要求,或普通自由的政治要求,而已走上了革命的大道,并且事实上,它在这个大潮流中做了革命的中轴和重心。”他在这一时期产生的许多思考,是从工人运动中出现的问题引发的,是结合实际运用马克思主义基本原理特别是科学社会主义学说的思想成果,其中具有探索性、创见性的思想观点,被记载在党的历史上,成为马克思主义中国化光辉大道上的熠熠亮点。

再次是以教训失误换来新路开拓。邓中夏作为马克思主义中国化的杰出先驱,对毛泽东思想的形成作出了重要贡献。这一贡献不仅在于他当年的探索成果被结晶在毛泽东思想之中,还在于他在那个时期革命运动中遇到的问题、产生的失误,为党不断总结经验教训、探索契合中国实际的革命道路起到了问题导向和实践启迪作用。

邓中夏参与领导中国革命的那段时间,中国共产党尚不成熟,马克思主义中国化的重大命题尚未提出,它的第一次历史飞跃尚未到来,马克思主义中国化的实践活动和理论思考主要还是着眼于具体革命活动的急需。对此,《全集》也有比较明显的体现。比如他的文章无论是指导革命运动的文稿还是发表的各类政治论文、心得体会,大多数都比较简短,对马克思主义理论的运用和解读,多在片言只语之间,体现出对马克思主义的认识、掌握和运用还是零碎的、非系统的。与之相关,他和当年一些共产党人一样,对中国革命的形势还不能作出更为深入的、符合实际的分析,并对他们的认识和行动造成负面的影响。比如1926年5月15日撰写《英政府之穷技》一文,在欢呼英国工人罢工大好形势的同时,认为:“各国的劳动党都引领望着英伦,拼命地把巨款汇送,对这个罢工,抱着无限希求”,显示出不切实际的乐观。就像前一日他在《大革命的转机到临了》一文中,把“湖南唐生智军的胜利,吴叶部队败走,现且逼近岳阳,不难一举而下武汉”这一消息称之为“中国革命的转机亦到了”一样,明显带有“毕其功于一役”的急切之想。这样的认识也发生在大革命失败后他在红三军团担任领导职务期间,比如1930年9月24日在《中共湘鄂西特委第一次紧急会议关于政治任务决议案大纲》中提出:“中国革命的形势,无疑的已经进到日益升涨的革命高潮,已经走向统治阶级不能照旧生存下去,而劳苦群众不愿照旧生活下去的形势……我们党的目前中心任务,在于争取以武汉为中心的附近省区的首先胜利。”显然,这里有“立三路线”在党内占统治地位的原因,但也不能不说邓中夏思想上也存在对马克思主义教条化理解,和对马克思主义结论照抄照搬的痕迹。当然,对邓中夏来说,更多的是以他在领导工人运动中挫折和失败,为马克思主义中国化提供来自教训的启迪。比如,1925年5月的《劳动运动复兴期中的几个重要问题——贡献于第二次全国劳动大会之前》,对第一次工运高潮的经验教训进行了较为系统的分析,极有意义地总结出“政权不是从天外飞到我们工人手中的,是要我们从实际政治斗争去一点一滴的以至全部的取得。政权我们不取,资产阶级会去取的”这样深刻的教训。与之类似的还有大革命失败后他为数不多、但很重要的关于重视农民问题的文章。这些关乎中国革命前途的问题,是当年马克思主义中国化尖锐面对和必须解决的问题,邓中夏虽然对它们意识到并鲜明地提了出来,但还没有找到解决问题的方法和对策,更没有进行后来像毛泽东那样的实践,但他的这些认识汇入了当年中国共产党人革命理论和道路探索的思想溪流,同样为革命新路的开辟作出了贡献。

三、执着信仰科学理论,为马克思主义中国化铸魂

马克思主义中国化的过程是党领导人民进行社会变革的过程,充满风险、挑战和斗争,这就需要它的实践主体——中国共产党人具有坚定不移的马克思主义信仰,让自已的事业始终行进在马克思主义的道路上。当年,在马克思主义像“幽灵”一样在中国徘徊时,在信奉马克思主义的人还处于绝对少数时,在马克思主义者遭到围剿、攻击乃至杀戮时,正是邓中夏那一代共产党人,以对马克思主义至死不渝的信仰和对科学社会主义伟大事业的必胜信心,保证了马克思主义星火不灭,红旗漫卷。邓中夏自1919年投身五四运动到1933年在雨花台壮烈牺牲,为坚持和捍卫马克思主义披荆斩棘、浴血奋战,忠贞不渝、抛头洒血,书写了自己轰轰烈烈的革命人生,也为锻铸中国共产党人坚持真理、坚守理想的魂魄注入了重要的初始因子。《全集》是记录他这一历史贡献的一部心灵史。

他对马克思主义的坚持和捍卫,首先是真信。包括邓中夏在内的那一代共产党人是出于救国救民的理想和追求自觉地寻找和选择马克思主义的,这决定了他们不带私利、感情真挚。虽然这一初始的自觉和情感需要不断面对实践考验,但这样扣上“第一粒扣子”的先进群体,毕竟产生了革命和民族的英雄,毕竟给党种下了最为强健的红色基因。《全集》收录的1919年1月23日《平和问题》,是排在首位的一篇文章,虽为“兹据各报所载各方面之意见”的“详录”,但已显示这时的他已经高度关注类似“匪患”“密约”“借款”等国家大事了;一天后,他写下的《欧洲和议吾国委员之派遣》,则对我国出席巴黎和会人数与我国“对于欧战,亦曾间接异常尽力”不相称,表达了心中极大的愤懑;一个月后的1919年2月28日《中日新交涉》一文,邓中夏针对中日密约,喊出了“今日日本之挑衅,当由协约国起而应付之,前四年之中日毒害关系,当予廓清,中国议和专使之申诉,当完全俯听,二十一条要求,当重新审查,一切秘密条约,当予研究,其不合法者,当即废止”的强烈呼声,不久他即成为五四运动的重要领导人,并在参加运动过程中选择了马克思主义。此后,信仰和捍卫马克思主义成为邓中夏革命生涯的思想主线。战友回忆他在南京狱中说过的“我邓中夏就是化成灰,也还是个共产党员!”这句话,成为彰显中国共产党人忠于信仰的豪言壮语。《全集》收录的1931年12月8日《给中央总结报告的前言》,是邓中夏用文字对信仰的坚定表白:“对于湘鄂西苏区,特别是对于二军团(现称第三军)政治领导的错误,无疑应由我负主要责任……我希望党给我以深刻的纠正和教育。党按照我所犯错误的程度,给我任何处罚(除开除党籍外)我都接受。”在党尚缺乏经验、中国革命指导还受到共产国际严重影响.革命与反革命力量对比十分悬殊的情况下,邓中夏没有为自己的失误进行开脱和申辩,他的态度是“布尔什维克”的,他的要求只是保留党籍,忠诚二字跃然纸上。历史证明,马克思主义中国化就是在“只要主义真”的大前提上展开的,邓中夏典范在前,名垂党史。

他对马克思主义的坚定和捍卫,关键是勇敢。邓中夏个人品质中最为鲜明的一个特点就是勇敢。勇敢支撑着担当、激励着斗争、包含着牺牲。这一特点在用马克思主义打开中国革命局面的当年、在建党之初的革命运动中具有特殊重要的意义。试想,没有邓中夏他们的擎旗一呼,渴求自身解放的工人阶级如何能够集合起来参加运动;没有邓中夏他们的公开抨击,帝国主义列强和封建势力的反动嘴脸和各种阴谋诡计如何得到揭穿败露;没有邓中夏他们的冲锋在前,又如何能够激发和动员广大群众在极为困难的条件下坚持斗争。当年的革命运动是马克思主义中国化的重要实践,共产党人的以身犯险、以身犯难、以身作则是革命得以发动、展开的必要条件,甚至是必要充分条件。《全集》用文字刻下了邓中夏以勇敢为重要特征的革命品质:1922年10月25日,军警开枪镇压开滦煤矿罢工工人,邓中夏写下血书“你们一定要坚决同帝国主义及其走狗斗争到底,夺取罢工胜利”;1923年1月31日,面对北洋军阀的贿选,邓中夏在《我对此次运动的全部意见》一文中喊出了:“国家存亡,在此一举,国人呵!起!起!起!”1926年8月6日在《省港罢工委员会中英谈判后致全国同胞书》中宣示:“我等奋斗经年,牺牲一切,本身利害,究非所计。如荷同胞指示,我等惟有敬謹遵循,虽赴汤蹈火,决不瞻顾。”从摘录的这些话语,能看出两个显著特点:一是它们是面对帝国主义和封建军阀两个强大敌人的发声,与之关连的是充满血腥的镇压、逮捕、牺牲。站在党的历史考察,倘无邓中夏们的鼓励、带头和坚持,马克思主义与中国具体实际结合的许多革命行动将难以开展,更不会产生影响历史的重大作用;二是它们展示了心系家国的爱国情怀和宁折不弯的民族气节,十分自然地把中华优秀传统文化与马克思主义社会革命的理论实现了贯通和融合。站在党的历史考察,马克思主义中国化的进程,一开始便有中华优秀传统文化的加持和参与。

他对马克思主义的坚持和捍卫,归根是无我。《全集》正文的最后一篇文章是1933年邓中夏在被捕后写就的《上海法租界第二特区法院看守所全体犯人反对压迫要求改良待遇宣言》,他表示:“我们知道剥削阶级一天存在,这样的牢狱一级的压迫,是不会消灭的,因此我们希望你们加倍反帝反压迫阶级的斗争,我们一致打着中国民族彻底解放和民众大旗前进。”这篇文章是他留给世人最后的文稿之一。在上述短短一段话语中,我们看到了“阶级”“压迫”“民族解放”等马克思主义的字眼;看到了“加倍斗争”“打着大旗前进”这样充满信心的话语,此时此刻他心中想的依然是为国家、民族和理想进行斗争,而将自己身处的危境置之度外。邓中夏身上有许多忘我为党的故事,比如,1920年他立下“打定主义不出洋了。从此一切用度自己寻找”的决心,走上职业革命家的道路;比如,为革命将两个孩子送人,永失骨肉等。一桩桩史实证明,马克思在《共产党宣言》中提出的“共产主义革命就是同传统的所有制关系实行最彻底的决裂,毫不奇怪,它在自己的发展进程中要同传统的观念实行最彻底的决裂”的思想,在邓中夏身上真正做到了内化于心外化于行。

今天,马克思主义中国化已在中国大地上结出丰硕成果,它的中国化时代化迎来新的境界,我们不能忘记它一路走来的征程,不能忘记邓中夏等老一辈革命家为之付出的汗水、泪水和鲜血!