从放纵到皈依

张琴

《金瓶梅词话》一书中,宋惠莲这个人物犹如彗星,来得突然,去得也快,从生时带来的渴望、梦幻与希冀,到去时带走的心酸、悲愤和失望,她从出现到毁灭正是作者的有意为之。作者在典型环境里塑造了宋惠莲这个典型形象,重在表现生活的真实。可以说,宋惠莲的出现就是为了塑造西门庆好色、“听女人”话的形象和刻画潘金莲妒忌、狠毒、机谋而设置的。西门庆的家犹如一个小社会,里面充满了各种钩心斗角、权谋耍诈,交织着各种无形的木偶线,拉扯着宋惠莲从单一的扁平性格特征人物形象变成一个有爱、有恨、有痛的圆形人物形象。对这一形象的挖掘与探究,对于我们理解全书以及仅次于西门庆这一重要人物的潘金莲有着不同寻常的意义。

一、惠莲形象小论

(一)一个遭遇不幸的女人

宋惠莲原名金莲,是卖棺材的宋仁的女儿,因与潘金莲撞名,吴月娘便将其名改为惠莲。她从小就被卖在蔡通判家里做使唤丫鬟,因为从小被卖,疏于管教,与人偷汉子,从而又被主家卖给厨役蒋聪为老婆。后因蒋聪被小厮打死,便再嫁与西门庆家中一奴才来旺为妻。也就是说,她一次一次地被买卖,俨然成了一个名副其实的商品。在金钱的诱惑下,宋惠莲的父亲可以不顾父女之情将其卖掉。因为他不仅是一位父亲,更是一名商人。在商人眼里,利字当头。中国传统的儒家思想、伦理道德对其而言,根本没有任何影响。当然,这是明代的整个社会现状,再加之自古以来男尊女卑的腐朽思想,女性群体在社会环境中就更无地位可言了。如此一来,宋惠莲一次次地被当成“货物”卖来卖去也就不足为奇。

尤其是在晚明时期,儒家传统思想失去了它原有的约束力与权威性。儒释道三教合流,心学、禅学交互作用,在一定程度上也冲击着程朱之学。或许正是程朱理学对世人的压制过于紧迫,所以到万历年间,个性才被极度宣扬。三纲五常,人情冷暖,早已是摆设。宋惠莲的不幸遭遇便是命中注定。“生的白净,身子儿不肥不瘦,模样儿不短不长,比金莲脚还小些”(第二十二回)[1],可见,她还颇有几分姿色。如若她安分些,老老实实地做个丫头,兴许还能平安度过一生。可偏偏,她不是个安分的主儿。早先在蔡通判家中时,便和蔡通判大婆作弊养汉,后来嫁给蒋聪后,仍然搔首弄姿,竟与来旺勾搭。“来旺早晚到蒋聪家叫蒋聪去,看见这个老婆。两个吃酒刮言,就把这个老婆刮上了”(第二十二回)[1]574。如果说,最开始她被父亲卖掉,是时代因素,那么之后,卖弄风情,与人私通而被赶出家门,便是咎由自取。

(二)一个盲目追求的女人

在过去的婚姻生活中,宋惠莲从未体会到爱情的滋味,她向来不是遵从三从四德,逆来顺受的封建女子,而是一个头脑灵活、手脚麻利、伶牙俐齿的婆娘。嫁给来旺之后,便做了西门庆府里最下层的使唤丫鬟。初见西门庆之时,她身上穿着红袖对襟与紫娟裙子,引起了西门庆的注意。众所周知,西门庆是一个不折不扣的浪荡子,家中已有一妻五妾,且家中的丫鬟使女,甚至是婆奶,都被其糟蹋了个遍。所以,当他府里出现另一个美人时,他又岂会放过。原著记载,宋惠莲长得确实俊俏,于是乎,西门庆打起了坏主意。“我的儿,你若依了我,头面衣服,随你拣着用”(第二十二回)[1]577。面对西门庆的勾引,那老婆一声没言语,推开西门庆手,一直往前走了。一聲没言语,便是默许。那么,宋惠莲为何会如此表现呢?其实原因很简单,毕竟无论是身份、地位、家境、还是相貌,西门庆都远远胜过她曾经以及如今的男人。加上有潘金莲的先例在此,宋惠莲默许了西门庆的勾搭也就不足为奇了,而后她便不断向西门庆索取,“爹,你有香茶再与我些,前日与我的都没了。我少薛嫂儿几钱花儿钱,你有银子与我些”。在大多数人眼里,她与西门庆根本没有感情可言,纯粹是建立在物质上的关系。可是,宋惠莲似乎看不清这一点,妄想从奴才摇身一变为主人。“因和西门庆勾搭上了,越发在人前花哨起来,常和众人打牙犯嘴,全无忌惮。(第二十三回)[1]620 ”更为嚣张的是,她竟然拿自己与潘金莲做比较,在外人面前,时常炫耀自己的脚比潘金莲的要小,甚至把潘金莲的鞋子套在自己的鞋子外面,这无疑为她的悲惨结局埋下了祸根。正是因为与一家之主的西门庆产生关联后,她的生活欲望产生了极大的变化。这种欲望不仅是生理上的,更是心理上的。她对衣饰财物有了渴求之心,为了达到目的,对西门庆百般谄媚,无底限迎合。她对自己所需求的东西已经是赤裸裸的追求,不顾任何的禁忌与礼义廉耻,仗着西门庆对她还有几分欲望,不断为自己争取生活的资本,逐渐形成了自己的生活观念,并按着自己的逻辑去生活,完全不在意别人的看法。在她身上,封建伦理道德的枷锁早已荡然无存。她把那个时代的道德规范以及虚伪的人伦关系彻底打碎了,表现了一个女性对生活、欲望的向往,对物质的追求以及对自我价值的肯定。这种追求是盲目的,是愚蠢的,所以后来张竹坡先生评价她为“不识时务的女人”。

归根结底,宋惠莲对自我价值的这种盲目追求与社会环境脱不了干系。明代中晚期,自然经济开始解体,随着城市工商业的兴起,以左派王学为代表的进步思想受到大众追捧,市民世俗生活的思想情趣得到解放,由此,女性的自我意识也就逐渐显现。她们不再压抑自己的本性,尽情追逐自己想要的东西,不讲方法途径,只看结果。宋惠莲便是其中之一,她与西门庆进行交易,以满足自我需求,这是晚明商品经济相对发达的负面濡染以及腐靡世风愈演愈烈的自然诱引。

(三)一个放荡堕落的女人

作者称宋惠莲是“嘲汉子的班头,坏家风的领袖”[1]574,一个举止轻佻的女子形象便跃然纸上。她依仗着西门庆对她的“宠爱”,一步一步地走向了堕落的深渊。由最开始的默许,慢慢变成了主动献媚。宋惠莲的放纵行为,是在她的遭遇与社会背景的交互作用之下,逐渐发展而成的。造成她堕落的缘由,无非是主客两个方面。首先,于她而言,道德观念早已不复存在。在被像个牲口一样卖来卖去的经历中,她对于所谓的社会伦理道德已视而不见。婚姻不幸,无法品尝被人疼爱的滋味,所以,在遇到西门庆以后,她对于性欲的追求表现出前所未有的大胆与放纵,她抛开了世俗眼里所谓的女性的节操、贞洁,用自己的身体和容貌去取悦西门庆。不仅如此,她后来甚至和西门庆的女婿陈经济打情骂俏,眉来眼去,妄想再行丑事,可谓放荡至极。宋惠莲的放纵堕落不仅与自身丧失道德信仰有关,而且跟社会现实也同样有着密切关系。甚至可以说,就是社会现实才将她变成了人人唾弃的荡妇。因为她所处的社会是一个极其病态,极其扭曲的社会。

明代封建统治阶级过着骄奢淫逸、纵欲滥淫的腐朽生活,可是表面上却冠冕堂皇地宣扬禁欲主义。“存天理,灭人欲”,灭的是普通老百姓的正当欲求,存的是达官显贵的恶心私欲。

(四)一个结局悲惨的女人

惠莲又是一个结局悲惨之人,其悲惨结局从一开始便注定了。她的父亲宋仁乃是卖棺材的小商贩,棺材就是装殓亡者,也就是送死人的,这样的身世背景暗示了她的悲剧性结局。也正是由于这样的身世,宋惠莲的悲剧不仅在于年纪轻轻就断送了性命,更在于她从未得人怜惜,在世人眼里,她就是一个可有可无的玩物。

在她走向死亡的路上,潘金莲扮演了不可或缺的角色。潘金莲可以忍受西门庆宠爱惠莲,但绝对没办法接受。所以,在她的挑唆之下,西门庆陷害来旺,将其发配远地,并利用孙雪娥挑衅宋惠莲,使得她含羞自缢。原以为,西门庆对她或许有几分真情,可谁知,在她死后,西门庆也不过是轻描淡写的一句话,“她自个拙妇,原来没福”。对于宋惠莲的结局,潘金莲可是花了不少心思。不难发现,这是作者有意为之。可以说,宋惠莲的此番下场便是为潘金莲的结局埋下了伏笔。书中多次将宋与潘有意无意地作比较。如“惠莲原为金莲,吴月娘将其改为惠莲”,又如“惠莲今二十四岁,比潘金莲还小两岁”等等。换言之,作者写宋惠莲的目的之一便是影射潘金莲。如果惠莲不死,那么接下来潘、宋的争斗或许就成了全书的主线,“然而惠莲不死,不足以见金莲也”。

宋惠莲的死也是其性格使然。“她的聪明伶俐,再加上她的姿色,使她不大安于现状,使她产生‘往高枝儿上去的非分之想,仆妇的地位和她超越自身地位的要求之间的矛盾则是她悲剧的根源。”[3]此为其一。其二,她不善心机,心中藏不住事儿。在西门庆将来旺送进监狱时,宋惠莲恳求西门庆将其放出来,还是老套的法子——色诱。西门庆同意了,并且许诺要单独买房子与她住,这本是极好的事情,奈何她太沉不住气,将这些话儿统统讲给那些丫鬟听,不久便传到了潘金莲的耳朵里。所以,潘金莲步步紧逼,直到她自缢而亡。

最后说到底,还是封建婚姻制度—— 一夫一妻多妾的毒害。我国封建时期,男子左拥右抱,家中妻妾成群的“风气”由来已久。西门庆以风流名世,家中除了有名有分的一妻五妾外,还有众多与之有染的女婢、妓女等,所以,他的女人们争风吃醋便是家常便饭。恰巧,潘金莲又极其善妒,她当然容忍不了宋惠莲这个没钱没地位居然还颇受宠爱的女人,所以宋惠莲就成了这种不公平的封建婚姻制度的牺牲品。

(五)一个良知未泯的女人

“她的自殺,是心愿落空,得不偿失,绝望与憎恨的表现。”[4]的确,宋惠莲是因为自我追求得不到实现,而绝望乃至痛恨,最终选择自缢。但是从另一个角度看,她的死却也是因其良知未泯,而选择皈依。

宋惠莲作为封建时代下最底层的劳动妇女,她无法泯灭人性。在和西门庆牵扯之时,她的心里始终没有忘记自己与来旺的小家。她也无法同潘金莲、李瓶儿一样,舍弃小家,甘愿沦为西门庆的附属品。所以,当她与西门庆的丑事暴露在来旺面前时,她只有通过大吵大闹遮掩过去。在宋惠莲的心里,她是不愿意让来旺知道她那些无耻行径的,她想要保全住他们两个人的小家庭。所以在西门庆质问她来旺醉酒后的狂言狂语之时,她瞬间反应过来,大事不妙。于是她利用与西门庆的往昔之情,恳求西门庆宽恕丈夫来旺,并想要西门庆与他一些商业基金,教他出远门做生意。“我的亲达达,你好歹看奴之面,奈何他两日,放他出来, 随你叫他做买卖,不叫他做买卖也罢。这一出来,我教他把酒断了,随你去近到远,使他往那去,他敢不去,再不,你若嫌不自便,替他寻上个老婆他也罢了。我常远不是他的人了”[1]672(第二十六回)。表面上看,宋惠莲是想让西门庆打发来旺去往别处,为自己与西门庆行事寻个方便。其实不然,宋惠莲完全是出于保全来旺,才不得不如此行事。于她而言,来旺不仅是丈夫,是她后半生的依靠,更是她在这不公正的时代的救赎。当她的前任丈夫蒋聪被人打死,她求告无门时,是来旺一直陪在她身边,替她料理事务,雪中送炭的温暖足以让她铭记一生。所以她才会想方设法地恳求西门庆不要与来旺计较,以此保全他。

可是,她高估了自己在西门庆心中的地位,也低估了西门庆与潘金莲的手段。他二人设下陷阱,贼喊捉贼,将来旺打得半死后,像扔牲口一般将其丢弃。无形之中,惠莲也就成了谋害来旺的帮凶,她无法接受这样残酷的现实。所以一反常态,不再梳洗打扮,整日失魂落魄,放声哭泣,就像是完全变了一个人。当她认清西门庆真正吃人不吐骨头的狰狞面目后,更是不管不顾,大声痛骂。再回想到来旺的悲惨遭遇,她只有关上房门躲起来,失声痛哭,而后悬梁自缢。来旺的悲惨结局,让她内心深处最纯真最美好的情感信仰也破碎了,她明白了,在这个不公的世上,像他们这种人,注定是别人的囊中之物。与其不人不鬼地苟活于世,不如一死。

她的死,是对情感的绝望,更是对人性最虔诚的皈依。腐朽的晚明社会和罪恶的西门家庭,无情地吞噬这普通妇女的良知与人性。难能可贵的是,宋惠莲终究是觉醒了,面对这种巨变,她表现出了前所未有的勇气。这也是作者的有意安排——主旨皈依。

二、人物存在意义

宋惠莲在《金瓶梅词话》中是一个具有独特意义的人物。

首先,此书本意在于揭示晚明社会现状——从上至下充满着浓浓的腐烂气味,骄奢淫逸、纵欲无度是晚明社会的流行风气。宋惠莲作为作者在典型环境中塑造的典型形象,并不是单纯地为了表现某些抽象的道德伦理,而是为了突出那个时代、那个社会的真实面貌。从最开始的道德沦丧、放纵堕落,到后来的无声反抗、皈依,这无疑是全书中最为特别的地方。

其次,潘金莲作为书中主角之一,需要有宋惠莲等此类配角为其增色。甚至可以说,宋惠莲这一人物就是为了丰富潘金莲的形象而设置的,宋惠莲就是潘金莲的影子。宋惠莲本名也叫金莲,是后来吴月娘为其改名惠莲,作者意在影射潘金莲,刻画其性格。书中多次有意无意地将这二人做比较,都是出于这个目的。宋惠莲与潘金莲都出身于社会最底层,潘金莲来自裁缝家庭,而惠莲家是做棺材买卖的;她们都是命运坎坷、被人玩弄于手掌之中的苦命之人,但也都是“汉子有意拿米数儿”之人(第二十四回)。书中写她二人,形成一个鲜明的对比——前者是良知未泯,幡然醒悟,选择自我救赎,而后者却毒辣至极,不知悔改,最终结局凄惨。

其三,对于完善西门庆的形象也有独到之处。西门庆是一个典型的淫棍,且处事摇摆不定。宋惠莲为保来旺性命,甜言蜜语攻陷西门庆,可是当潘金莲又吹了耳旁风后,西门庆在权衡利弊后还是来旺。其实,在西门庆的内心深处,宋惠莲是有一席之地的,但绝不是什么高尚的感情,纯粹是出于男性的占有欲。所以,宋惠莲的存在对揭露西门庆的性格是有一定作用的。

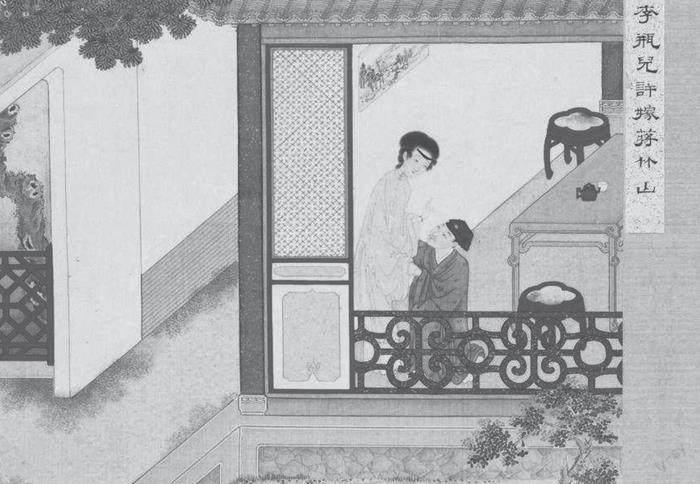

最后,宋惠莲作为一个陪衬式的过渡性小人物,使得小说中穿插了大量广阔的世俗生活场景,比如女仆争吵、烧猪头肉、荡秋千等;不仅如此,在宋惠莲的故事中,李瓶儿虽然自始至终未曾言语半分,但惠莲后来所说的“只当中了人的拖刀之计”,与李瓶儿见其儿子官哥被吓时所言一致。故此,宋惠莲也是李瓶儿的前车之鉴。

正如张竹坡先生在其《<金瓶梅>评点》一书中所言:有写此一人,本意不在此人者,如宋惠莲等是也……故于此先写一宋惠莲,为金莲预彰其恶,小试其道,以为瓶儿前车也……

三、结语

宋惠莲不幸遭遇、盲目追求、放荡堕落,其悲惨结局是不可逆转的,是封建伦理道德压制的必然结果。《金瓶梅》一书整体看下来,不免让人压抑以及感到无助,可是因为宋惠莲的出现,却增添了一丝亮色。她是这个放纵淫欲的社会必然的产物,她无力反抗这个吃人社会,唯有一死,方能解脱。

注释:

〔1〕兰陵笑笑生.金瓶梅词话[M].北京:人民文学出版社, 2000.

〔2〕谭正璧.中国小说发达史[M].上海:上海古籍出版社, 2012.

〔3〕刘绍智.潘金莲与宋惠莲[J].固原师专学报,1994 (1):12-17.

〔4〕邓民兴.《金瓶梅》妇女形象的社会伦理内蕴[J].昆明大学学报,1999(1):52-54.