新业态背景下社会保险制度包容性研究:认识、审视与调适

王立剑

一、问题提出

以平台经济、共享经济为核心的新业态、新经济赋能我国经济发展新活力,并呈现出旺盛的生命力。国家信息中心发布的《中国共享经济发展报告(2023)》统计显示,2022 年我国共享经济市场交易规模约为38320 亿元,同比增长约3.9%。①国家信息中心分享经济研究中心:《中国共享经济发展报告(2023)》,国家信息中心官网:http://www.sic.gov.cn/News/557/11823.htm,2023 年2 月23 日。新业态、新经济发展进程中,以平台企业为依托的新就业形式随着互联网等新技术进步和大众消费升级而出现,平台企业更是以其强大的资源整合和资源匹配能力成为吸纳就业人员、减缓就业压力的重要“蓄水池”。2022 年,达达集团联合京东集团面向社会提供数十万人的就业岗位。“58 同城”智慧家政项目吸纳劳动者130 余万人。仅在2023 年第1 季度,美团就开放了约50 万个配送服务岗位。②国家信息中心分享经济研究中心:《中国共享经济发展报告(2023)》,国家信息中心官网:http://www.sic.gov.cn/News/557/11823.htm,2023 年2 月23 日。但是,在新业态发展势不可挡、新就业形式成为必然,且在“十四五”期间不断壮大的背景下,新业态从业者社会保险权益问题日渐凸显。新业态从业者工作自主性强、收入分配形式灵活、工作任务相对独立、受平台企业或第三方关联企业“隐性”监管,加之平台企业为降低成本而有意避免与新业态从业者签订劳动合同、建立劳动关系,新就业形式呈现出独特的“去雇主化”“多雇主化”特征。①胡磊:《网络平台经济中“去劳动关系化”的动因及治理》,《理论月刊》2019 年第9 期。在这种有别于传统工业化和现代工厂制度基础上形成的全日制、劳动合同制的标准雇佣形式和非全日制用工、劳务派遣等非标准雇佣形式的就业模式下,从业者难以通过现行劳动法确立其法定劳动者身份,进而难以匹配到现行社会保险制度的保障之中。当前新业态从业者参保意愿强但参保渠道窄、质量低、连续性差,职业风险高但职业保险保障缺位,劳动事实明确但劳动关系、劳动基准权益模糊等现象普遍存在,长此以往必将成为影响社会就业稳定、新业态健康持续发展的风险因素。

为了更好保障新业态从业者劳动权益、推动新业态经济健康规范发展,我国积极将新业态从业者社会保险问题纳入政策议题。“十四五”规划提出全面清理各类限制性政策,增强劳动力市场包容性,探索建立新业态从业人员劳动权益保障机制。党的二十大报告以及2021 年7月人力资源和社会保障等部门发布的《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》都强调了新业态从业者社会保险权益保障问题并作出了相关的重要部署。与此同时,新业态从业人员社会保险问题引发学界热议。一是新业态从业者社会保障不足或社会保险权益缺失已经成为共识。②袁朝辉:《新就业形态人员社会保险状况研究》,《中国劳动关系学院学报》2021 年第1 期。二是从法理视角剖析新业态从业者社会保险困境的成因,认为关键在于劳动关系与社会保险制度挂钩,而新业态从业人员劳动关系判定存在较大困难。③涂永前、何礼苗:《数字经济、灵活就业及社会保险法的回应》,《重庆理工大学学报(社会科学版)》2020年第9 期。对此,一些研究从理论层面剖析新就业形态下用工关系的本质,进而探讨传统的劳动关系认定标准的适用性。研究普遍认为互联网技术并没有改变劳动力与生产资料相结合的本质,传统的劳动关系认定标准需要适当改进,但对平台用工类型的界定问题仍有其解释和适用的空间。④谢增毅:《互联网平台用工劳动关系认定》,《中外法学》2018 年第6 期;吴勇、刘琦:《平台用工的劳动关系认定及权益保护》,《中国劳动》2019 年第12 期。也有学者指出,单纯将新型用工关系划分为劳动关系、将新业态从业者以职工身份纳入现行社会保险制度保护并不符合平台企业支付能力的客观实际,也不符合新业态经济持续发展的客观要求,同时新业态从业者无雇主或多雇主、工作地点不固定、薪酬支付形式灵活的特点也难以适应现行社会保险制度下的参保、缴费、经办等要求。⑤金维刚:《新业态从业人员社会保险问题与对策》,《中国社会保障》2022 年第2 期。三是从制度构建视角探索与新业态从业者需求和特点相适应的社会保险改革方案。多数学者主张在现行社会保险制度基础上进行适应性调整而不是独立性构建,鉴于权益保障的紧迫性和可行性,通过合理放宽社会保险参保限制和完善配套衔接机制将新业态从业者纳入到社会保险体系,尤其是工伤保险、医疗保险和养老保险制度中来。⑥王全兴、刘琦:《我国新经济下灵活用工的特点、挑战和法律规制》,《法学评论》2019 年第4 期;娄宇:《平台经济从业者社会保险法律制度的构建》,《法学研究》2020 年第2 期。

已有研究启示,新业态从业者社会保险困境的症结不仅在于劳动关系判定的司法困局,也在于与劳动关系挂钩的社会保险制度在覆盖范围、参保缴费、经办机制、待遇发放等方面存在不均衡、不充分、不全面、不协调的突出问题,无法适应不断变化发展的新业态经济和新就业形式的需要。那么,提升社会保险制度包容性和适应性成为破局新业态从业者社会保险困境的关键。鉴于此,本文以包容性发展理念为理论指导,构建社会保险制度包容性的分析框架并阐释社会保险制度包容性的基本内涵,立足长远分析研判新业态发展趋势,着眼当前及近期新业态发展的新情况、新特点,重新审视现行社会保险制度不足并提出调适优化社会保险制度的相关对策。

二、社会保险制度包容性的分析框架

(一)包容性发展的基本内涵

“包容性”并不是一个新词,自2007 年亚洲开发银行首倡“包容性增长”开始,“包容性”这一理念就被国际社会广泛接受和应用。①姚荣:《包容性发展:思想渊源、现实意涵及其实践策略》,《理论导刊》2013 年第4 期。当下,“包容性”已成为经济、政治、法律、公共政策、文化和社会发展等诸多领域的热词,包容性增长、包容性发展、包容性治理、包容性法治、包容性社会政策等新概念不断涌现,“包容性”理念逐渐从经济领域向公共政策、社会治理领域渗透。其中,包容性发展(Inclusive Development)这一概念已被不同领域的学者广泛使用,成为减贫、人力和社会资本发展、性别平等发展以及社会保障等领域促进社会公平正义和赋权的重要指导理念和发展战略。②Rauniyar Ganesh, Kanbur Ravi, "Inclusive Growth and Inclusive Development: A Review and Synthesis of Asian Development Bank Literature," Journal of the Asia Pacific Economy, 2010, 15(4).

尽管包容性发展已经成为多领域、多学科共同关注的话题,但包容性发展的内涵并未形成一致结论。Joyeeta 等提出包容性发展的定义是将边缘化人群、部门和国家纳入社会、政治和经济进程,以提高人类福祉、社会和环境可持续性以及社会公平、增强权能,包容性发展是一个适应性的学习过程,能够应对新的变化、排斥、不平等和边缘化风险。③Gupta Joyeeta, et al., "Towards an Elaborated Theory of Inclusive Development," European Journal of Development Research, 2015, 27(4).可见,包容性发展不仅是一种理念、一种方式,也是一个动态的过程。作为一个动态发展的理念,包容性发展在指导经济、社会、政治等不同领域的过程中,其现实意涵历经嬗变并得到了极大丰富。具体来看,包容性发展以社会公平为起点,至少包括四个维度的意涵:在发展主体上,包容性发展强调全体国民的共同发展和人人有责;在发展内容上,包容性发展强调发展内容的综合性、全面性和统筹协调性;发展过程上,包容性发展强调多元主体社会参与的机会均等;发展结果上,包容性发展追求利益共享,利益共享是包容性发展追求的目标,也是包容性发展主体、内容和过程的最终体现。④王翼:《“包容性发展”:全球化语境中的时代命题——兼析“包容性发展”的中国要义》,《世界经济与政治论坛》2012 年第4 期;高传胜:《论包容性发展的理论内核》,《南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学版)》2012 年第1 期。

在公共政策领域,包容性发展更加强调“包容性社会发展”。包容性社会发展以人的发展和福祉为基本着眼点,站在社会发展的角度回应经济社会发展的不平衡问题,在包容性发展的框架下通过一系列社会发展计划和制度安排,赋能社会各阶层参与经济发展的平等机会,让所有社会成员通过发展机会公平合理地分享经济发展的成果,缩小贫富差距、促进社会共同富裕,在可持续发展中实现经济社会协调发展。⑤葛道顺:《包容性社会发展:从理念到政策》,《社会发展研究》2014 年第3 期。总的来看,尽管不同领域的学者基于不同研究视角对包容性发展的解读各有侧重,但普遍认可包容性发展的核心内涵是实现社会公平正义,强调发展人人有责、机会均等,注重发展内容全面协调和发展成果利益共享,①向德平:《包容性发展理念对中国社会政策建构的启示》,《社会科学》2012 年第1 期。这为系统研究社会保险制度包容性提供了基本逻辑和理论指导。

(二)包容性发展与社会保险制度的耦合

社会保险制度以分配正义为基础,通过建立养老、医疗、工伤、失业、生育等保险项目,将国民收入在不同人群之间进行转移、再分配,以推动成果共享、社会公平。从这一点上来看,社会保险制度既是支持社会包容性发展的重要制度安排,同时其制度本身从诞生之时就具备包容性的属性和价值。包容性发展是社会保险制度发展的价值导引和必然要求,社会保险制度是包容性发展的制度化形式和制度支撑,二者具有内在的耦合性。

1.包容性发展的理论根基是社会公平正义,这与社会保险制度核心价值取向相一致。公平正义是包容性发展的理论基础,也是包容性发展的基本立场和核心要义。在我国社会保障制度长期发展进程中,“公平”这一要求始终贯穿其中,是社会保障制度发展的核心价值取向。社会保险制度是我国社会保障制度的核心部分,尽管社会经济发展形势和制度建设阶段性目标存在差异,但社会保险制度追求社会公平的核心价值取向不可改变。

2.包容性发展的逻辑起点是发展主体人人有责,这与社会保险制度基本逻辑相一致。鼓励全体社会成员共同参与社会经济发展活动是包容性发展的基本出发点。社会保险制度的基本逻辑是互助共济、风险共担。按照这一逻辑,将个体抵御风险能力凝聚成群体之力,将不确定性的个体社会风险总结成有规律可把握的整体风险,以群体之力应对整体风险,进而帮助群体中的每一位成员化解个体风险。因此,社会保险制度同样鼓励人人参与、强调人人有责,每个人既是社会保险的保护对象,也是社会风险的应对主体,只有个体壮大为整体、部分凝结为全体,才能持续增强群体抵御风险能力、稳定个体社会成员基本生活保障。

3.包容性发展的基本特征是发展内容全面协调,这与社会保险制度基本价值取向相一致。包容性发展强调发展内容的全面性和统筹协调性。新中国成立以来,我国社会保险经历了从无到有的发展过程,社会保险制度内容逐渐覆盖养老、医疗、失业、生育、工伤等多个领域,补充性地向住房公积金、企业年金等保障项目发展,探索性地向长期护理保险等新制度内容拓展,不断丰富社会保险制度内容、完善社会保险体系,以综合性的社会保险项目供给回应社会成员多样化的社会保险需求。

4.包容性发展的本质要求是发展过程机会均等,这与社会保险制度整体价值取向相一致。包容性发展强调发展过程的机会均等,保证多元主体参与经济社会发展和成果分配的机会公平和环境公正。从社会保险制度来看,机会均等体现在社会保险权利要消除排斥、不受歧视,保障全体社会成员具有平等的参与社会保险的权利,即社会保险制度的全员可及性。

5.包容性发展的根本目标是发展成果利益共享,这与社会保险制度目标价值取向相一致。利益共享是指人民群众共同享有发展成果,按对社会经济发展的贡献进行收入分配,提高社会保障和公共服务水平,维护全体社会成员的利益。②唐鑫:《论“五大发展理念”与包容性发展的耦合》,《科学社会主义》2016 年第6 期。成果共享是社会保险制度发展的目标价值取向。《中华人民共和国社会保险法》第一条就明确指出,社会保险法的基本目标就是使公民共享发展成果,促进社会和谐稳定。社会保险制度实现社会成果共享的总目标不可置疑。而社会保险作为一种具有再分配功能的社会保障制度,本身就是再分配的一种成果共享形式,可见,成果共享也是社会保险制度的应有之义。

(三)社会保险制度包容性的内涵和分析框架

包容性发展与社会保险制度的耦合为深入理解社会保险制度包容性提供了基本视角。在包容性发展理念指导下,社会保险制度包容性的基本内涵就是社会保险制度安排要以社会公平正义为核心,引导多元利益主体协同参与,尽可能消除社会保险制度在不同阶层、群体、城乡、地区之间的隔阂和排斥,将每一个社会成员都纳入到社会保险制度保护中来,确保所有成员都能够平等地参与社会保险,并且能够平等地享有与其社会生产贡献相一致的社会保险权益。

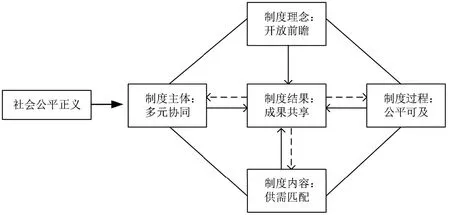

基于包容性发展的一般分析逻辑,结合社会保险制度的基本属性和价值目标,本文以社会公平正义为理论起点,进一步从制度理念拓展其分析维度,提出社会保险制度包容性的分析框架(如图1 所示)。

图1 社会保险制度包容性的分析框架

其中,社会保险制度理念包容强调制度设计理念开放、视角前瞻,立足社会保险制度目标,基于更加开放和长远的视域思考如何以更加包容的社会保险制度回应新业态发展需求。社会保险制度主体包容强调制度主体多元协同,社会保险制度主张利益共享和风险共担的辩证统一,即参与社会生产和分配过程的主体共同分担社会风险,这一点主要体现在社会保险缴费分担和筹资机制上,社会保险责任主体的确立应当遵循利益相关主体协同参与原则。社会保险制度内容包容强调制度内容供需匹配,提高社会保险制度包容性就是着眼于新经济、新业态发展过程中出现的新需要、新问题,持续优化社会保险制度供给内容和结构,促进社会保险制度内容全面性、多样性建设,提高制度内容供需匹配性和适应性,这是有效回应社会成员的差异化保障需求的基本要求。社会保险制度过程包容强调制度权益公平可及,这是社会保险制度过程机会均等的具体体现,也是实现发展成果利益共享的基本前提。制度权益公平可及要求社会保险制度真正将全体国民纳入覆盖对象,无论是工薪劳动者、城乡非工薪居民、农民工还是灵活就业者等群体,都能在社会保险制度中找到合适的定位,实现全员可及。同时,要加快破除社会保险管理服务过程中存在的城乡、地区割裂障碍,这是保障社会保险衔接畅通、实现持续可及的关键。社会保险制度结果包容强调从制度实施成效上来检验社会保险制度是否真正让社会发展成果惠及更多社会成员。制度结果实现成果共享是制度理念开放前瞻、制度主体多元协同、制度内容供需匹配、制度过程公平可及共同作用的最终结果和体现,而制度结果检验是调整、优化制度主体结构、制度内容、制度过程的重要依据。

三、新业态发展现状与趋势研判

(一)以“共享”为特征的新业态发展现状和近期发展趋势

新业态的出现和发展是新一轮技术革命的结果,目前出现的新业态就是在互联网、云计算、物联网、大数据等新一代信息技术快速发展的背景下形成的,“共享性”“平台化”是新业态经济的典型特征。新业态经济通常以平台型企业为主要表现形式,通过算法技术挖掘社会潜在需求,以互联网平台为载体整合和配置资源并连接各方利益相关者与用户,各方主体在算法技术建立的规则基础上实现价值共创和利益共享。

以共享经济、平台经济为代表的新业态对推动经济社会发展、保障就业民生发挥着积极作用,同时极大地改变了社会生产生活方式。以网络约车、网络送餐、网络直播、快递物流为代表的新业态经济快速崛起,吸引了一大批网约车司机、外卖员、主播、快递员等新兴职业的新业态从业者。新业态从业者既有本身与其他单位或组织签订劳动合同、借助平台企业从事额外的兼职工作的兼职型从业者,也有以平台就业为唯一就业方式和主要生活收入来源的全职型从业者。①王立剑:《共享经济平台个体经营者用工关系及社会保障实践困境研究》,《社会保障评论》2021 年第3 期。本质上,后者属于灵活就业者,是灵活就业与算法技术结合、升级的结果。平台企业通常不与全职型从业者签订劳动合同,更不会为他们办理职工社会保险、提供职工相关福利。

但是,随着新业态从业群体的日益壮大,新业态从业者社会保障问题不容忽视。目前来看,新业态从业者对社会保险具有选择性的需求,基于职业伤害风险高频发、收入水平不稳定的客观事实,与其他险种相比,新业态从业者往往对医疗保险、工伤保险具有高诉求,因此,短期内必然要将重点放在新业态从业者职业伤害保险制度的探索和建立中来。而共享经济、平台经济作为未来10 年新业态经济发展的一个基本形态,意味着新业态从业者群体将会成为社会就业群体的主力军,在规范新业态经济发展和新业态就业用工的同时,势必要求尽快完善新业态从业者其他社会保险制度。

(二)以“智能”为特征的新业态中期发展趋势

技术创新引领新业态发展方向。当前,人工智能技术正在经历革命式的技术跃进,尽管尚未实现全面化的应用普及,但是可以预见,未来20 年人工智能技术有望颠覆现有社会经济生产生活形式、催生新一轮以“智能”为特征的新业态经济。

在就业领域,新一代人工智能技术能够通过改变劳动分工和人力资本价值结构对未来就业市场形成更为深刻的变革已经成为共识。②陈楠等:《人工智能影响就业的多重效应与影响机制:综述与展望》,《中国人力资源开发》2021 年第11 期。同时,学界和业界普遍认为,在人工智能时代初期可能会出现就业替代效应。人工智能机器人开始替代绝大部分重复化、程序化的技能、行政劳动甚至部分技术、脑力劳动,③Atack Jeremy, et al., "Automation of Manufacturing in the Late Nineteenth Century: The Hand and Machine Labor Study," Journal of Economic Perspectives, 2019, 33(2).初期将会挤压原本由人承担的工作岗位,短期内造成所谓的技术性失业。①刘湘丽:《人工智能时代的工作变化、能力需求与培养》,《新疆师范大学学报(哲学社会科学版)》2020 年第4 期;刘涛雄等:《机器人技术发展对就业的影响——职业替代的视角》,《科学学研究》2022 年第1 期。因此,在这一时期,许多传统的建立在工厂制度基础上的劳动岗位将被取代,灵活性、自主性的就业形式更为普遍。与之相应,这一时期将基本实现各类社会保险的全国统筹,社会成员可以根据自身需求和能力选择不同档级的社会保险。在社会保险筹资机制上,人工智能技术的发展和应用将会极大地提高社会生产水平,以更少的成本创造更多的社会财富。在这种情况下,社会保险筹资机制中个人作为缴费主体的缴费占比将大幅下降,更多是由政府通过征收企业所得税、专项社会保障税或财政转移性支付来实现。

(三)以“自由”为特征的新业态远期发展趋势

未来30 年,人类社会进入人工智能时代中后期,人工智能技术将广而深地渗透到生产、生活、服务等各个领域,人工智能机器人将在极大程度上解放社会劳动力,这一时期的新业态经济及其就业形式以“自由”为突出特征。

在学界和业界提出人工智能对就业的替代理论时,也有学者认为,随着人工智能的发展,不仅非程序化、非自动化的技术、管理岗位的劳动力需求会显著增加,还可能衍生出一批新的就业岗位,如算法工程师、人工智能检修师等。②蔡宏波、韩金镕:《人工智能缓解人口老龄化压力:作用机理与实现路径》,《新视野》2021 年第6 期。因此,从中长期来看,人工智能能够发挥创造效应对社会就业产生积极影响。这一时期,经济产业和社会保障完成转型升级并实现高质量发展,就业市场主要集中在具有技术密集、资本密集、知识密集等特征的行业。在社会就业结构中,隐性劳动关系普遍存在,固定就业的社会成员少、灵活就业的社会成员多,前者集中在占比较少的高技能、高技术、创新型劳动岗位,后者多是以休闲、兴趣爱好而非生存保障为目的的就业。③高和荣:《人工智能时代的社会保障:新挑战与新路径》,《社会保障评论》2021 年第3 期。在就业形式上,人工智能将推动形成更加灵活的就业形式,④Rotman David, "Making AI into Jobs," MIT Technology Review, 2018, 121(4).如非接触经济等,⑤Paschkewitz John, Patt Dan, "Can AI Make Your Job More Interesting?" Issues in Science and Technology, 2020, 37(1).人们可以通过远程模式完成工作任务,自由选择工作地点和时间。这一时期基本进入国家保障时期,国家成为社会保险缴费责任主体。对于社会成员而言,社会保险不再与“职工身份”挂钩,社会成员中具有劳动事实、获得实际收入的可以作为“标准人”获得标准参保资格,其他不从事全时工作的社会成员可以按照一定换算机制换算成“标准人”并获得参保资格,社会保险作为一项基本的国民保障制度实现全民保障。

总体来看,高速的技术进步引领新业态的动态发展,可能催生更加多元的就业形态、改变社会就业结构,进而持续对社会保险制度提出新的要求和挑战。在这种趋势下,提升社会保险制度包容性是当前和未来我国社会保险制度改革的基本方向。

四、新业态背景下社会保险制度包容性审视

新业态、新经济催生新生产方式、新就业形式,对传统劳动力市场背景下建立起来的社会保险制度的适应性提出挑战,暴露出现行社会保险制度包容性不足的现实问题。对此,本文着眼当前及近期新业态发展的新情况、新特点和新诉求,重点从制度主体、制度内容、制度过程三个维度对现行社会保险制度进行检视。

(一)社会保险制度主体协同性之审视

新业态背景下,劳动者社会保险权益保障存在责任主体不明确、多元主体难协同的问题,根本矛盾在于社会保险责任主体确立与劳动关系挂钩,而现行劳动关系认定标准、劳动基准等劳动法律保护体系已然难以适应新型就业形态。

在现行社会保险相关制度和法律框架下,社会保险制度对于劳动者权益保护和社保责任主体的确立,不仅由社会保险法所规制,也依据劳动法进行调整,但本质上是以标准劳动关系作为社会保险法律建制基础。劳动者能否受到社会保险制度的保护,关键在于是否与用人单位构成劳动关系,而现行劳动关系认定主要是依据《关于确立劳动关系有关事项的通知》。该《通知》第1条确立了主体性和从属性相结合的审查模式。①人力资源和社会保障部:《关于确立劳动关系有关事项的通知》(劳社部发〔2005〕12 号),人力资源和社会保障部官网:http://www.mohrss.gov.cn/ldgxs/LDGXzhengcefagui/LDGXzyzc/201107/t20110728_86296.html,2011年7 月28 日。司法裁判对用工关系性质认定直接决定了社会保险相关主体责任的确定和分配。但是,在新就业形态中,从业者工作时间和地点相对灵活、工作任务接受和履行的模式相对独立、受任务发布平台的约束看似松散、获得报酬的模式相对不稳定,在形式上极大地弱化了从业者与相关企业的从属性。②汪敏:《新业态下劳动与社会保险政策的检视与选择》,《社会保障评论》2021 年第3 期。同时平台企业为规避社会保险责任,有意将业务外包给第三方代理或合作的关联企业,并将自身角色定位为信息发布/中介平台,进一步模糊用工关系的从属性。因此,在司法实践中,判定结果往往容易引发新业态从业者、平台企业、关联企业等相关主体的争议,社会保险多元责任主体的确立和协同参与成为难题。

(二)社会保险制度内容匹配性之审视

从社会保险制度内容来看,我国已经建立养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险五项基本社会保险制度,同时正在探索建立长期护理保险制度,基本实现社会保险制度全覆盖。然而遗憾的是,新业态从业者却难以在现行社会保险制度中匹配到与自身需求相适应的保险内容。

一是养老保险和医疗保险制度内容匹配性不足,新业态从业者参保积极性不高。基于新业态从业者社会生产参与贡献事实和劳动者身份,他们应当受到职工社会保险的保护。但是在现行制度下,职工社会保险现有的缴费分担机制不利于该群体参保。职工社会保险是劳动者、用人单位缴费,劳动者单方受益,而新业态从业者的劳动关系确认存在很大争议,使得这种“企业-个人”共同分担的缴费机制在新就业形态中无法正常运行。本应由用人单位承担的部分费用直接转稼到新业态从业者个体身上,例如,职工基本养老保险用人单位缴费率为16%,个人缴费率为8%,而灵活就业人员则需要自行承担20%的费率,③鲁全:《生产方式、就业形态与社会保险制度创新》,《社会科学》2021 年第6 期;赵青:《基于合理缴费负担的灵活就业人员社会保险参保路径研究》,《社会保障评论》2023 年第2 期。沉重的缴费负担极大地抑制了新业态从业者参加职工养老保险和医疗保险的积极性。对此,多数新业态从业者只能选择负担较轻的城乡居民社会保险,但劳动者付出了劳动却无法享有更高水平的劳动保障,这本身就有违社会保险制度的公平取向。同时,本应参加职工社会保险的新业态从业者大量涌向城乡居民社会保险,实际是将本应由市场承担的部分养老、医疗压力全部转移到国家身上。随着新业态从业者规模持续发展壮大,势必会给国家财政带来沉重负担,对社会保险制度可持续发展目标提出挑战。

二是工伤、失业和生育保险制度有效供给不足,新业态从业者基础保险权益缺位。与养老保险和医疗保险不同,现行社会保险制度中工伤、失业和生育保险权益只面向“职工”开放,其中工伤保险和生育保险更是完全由雇主承担缴费责任,这就意味着劳动者享有这些基础劳动保障的前提是具有确定的雇主。而这显然与新型就业形态下新业态从业者无雇主或多雇主的客观情况不相适应。因此,在现行社会保险制度下,新业态从业者参与工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险以及享有住房公积金、企业年金等补充性职业保障制度的政策通道基本是关闭的,难以适应新业态从业者面临着严重的失业、生育、工伤事故、贫困等风险的客观事实。

(三)社会保险制度过程可及性之审视

当前,我国社会保险制度的完备性在新业态发展进程中遭遇挑战,社会保险制度过程可及性问题不容忽视。

一是社会保险对象覆盖存在盲点,未能实现社会保险制度全员可及。现行社会保险制度是面向两类人群设计的,即就业人员和城乡居民,在形式上实现了医疗保险和养老保险国民全覆盖以及工伤、失业、生育保险劳动者全覆盖。然而,典型劳动关系认定标准和传统劳动基准实际上是将就业人员限制在“工薪劳动者”范围内。为数众多的新业态从业者等灵活就业人员处于具有劳动事实却没有法律劳动身份认证的尴尬境况,只能游离在工薪“职工”群体和城乡“居民”群体之外,他们是新经济发展的绝对主体,但被排斥在社会保险制度保护之外,难以真正共享社会发展成果。

二是社会保险管理服务相对滞后,难以保障劳动者社会保险权益持续可及。社会保险管理服务是将社会保险制度输送到社会成员的直接环节。新业态背景下,从业者在行业、职业、地区间转换速度快,人户分离已成常态,社会保险的可携带性和经办便捷性成为从业者保险权益持续保障的关键。但是,地区分裂的社会保险管理机制和相对滞后的社会保险服务机制大大降低了社会保险可携带性,不利于社会保险服务高效运行。一方面,当前我国社会保险制度管理统筹层次较低,社保业务经办、管理依然采用属地化模式,而各地参保政策、缴费规定有所差异,社会保险经办业务流程和经办标准各有不同,地区之间社会保险管理制度壁垒高,社会保险关系跨地区流转、衔接通道不畅。在社会保险制度管理实践中,跨市/省参保、缴费、待遇给付、信息查询等管理服务程序复杂、耗时长久,极易导致从业者在灵活变换工作地过程中出现社会保险脱保、断保现象。另一方面,全国统一的社会保险公共服务平台还未能充分运行,社会保险信息化服务水平相对较低。①席恒:《融入与共享:新业态从业人员社会保险实现路径》,《社会科学》2021 年第6 期。当前社会保险管理服务主要依赖经办人员,而经办人员普遍依赖传统的以企业为主要服务对象的服务理念和服务方式,面向以新业态从业者个体为服务对象的社会保险政策咨询、社会保险信息管理、社会保险转移接续等服务经验不足。新业态下的社会保险管理服务对经办人员服务递送的精准性、及时性和便捷性提出新的挑战。

五、适应新业态的社会保险制度包容性发展建议

随着新业态的蓬勃发展和新业态从业者规模日益壮大,妥善解决新业态从业者社会保险权益保护问题,事关社会稳定、事关经济高质量发展。对此,本文基于社会保险制度包容性分析框架,结合新业态从业者社会保险制度实际情况和现实需求,从理念包容、主体包容、内容包容、过程包容、结果包容五个方面,提出提升我国社会保险制度包容性的建议。

(一)理念包容:以前瞻的视角和开放包容的理念加快社会保险制度改革

我国社会保险制度的建立和改革具有渐进式、补缺式的特点,这是规避制度震动中出现巨大社会风险的理性选择。然而,站在新业态背景下反思社会保险制度,应当承认,我国社会保险制度发展存在较强的路径依赖,长期以来的改革并未触及制度的核心痛点,尤其是以劳动关系为起点的社会保险制度设计,在新型就业形式中表现出强烈的不适性和排斥性。

新业态的发展不是昙花一现,而是必然趋势,新就业形式也不是局限于平台用工,而是可能涌现更加多元的就业形态,这意味着针对现阶段新业态从业者的、打补丁式的社会保险制度改革方案面临着难以定型、不可持续的风险,新业态的发展将持续挑战社会保险制度包容性。同时,随着新技术、新经济、新业态的加速发展,社会生产方式、就业形态更新速度也将加快,极大地缩减社会保险制度调适、回应的时间。对此,新业态的发展呼吁更加开放、包容、前瞻的社会保险制度,紧抓社会保障制度高质量、现代化转型窗口期、实现社会保险制度改革提速增效。一方面,要以更加前瞻的视角把握社会经济发展规律,科学研判社会生产方式、就业形态未来模式和趋势,着眼于2035 年、2050 年甚至更加长远的社会保障建设战略规划,提出一个具有前瞻性、长效适应性的社会保险制度远期目标模式。例如,构建综合性社会保险制度,实现社会保险综合缴费和综合保障;构建基于劳动事实、收入所得的社会保险制度,完成社会保险与劳动关系、工资制度脱钩;构建高效便携的社会保险制度,实现全国统筹、打破社会保险流转的城乡、地区、身份壁垒等。另一方面,要以更加开放包容的理念为社会保险制度改革预留创设、调适空间,制定并动态执行社会保险制度向目标模式转型改革衔接方案,弹性适应经济社会发展新要求。

(二)主体包容:以提高劳动法律包容性为出发点推动多元主体协同参与

在新业态背景下,提高社会保险制度包容性,就要推动社会保险制度多元主体协同参与。一要强化政府兜底责任、协调责任、监管责任,二要激活新业态企业、关联企业责任意识,三要发挥工会、行业协会等组织的专业职能,四要增强社会成员社会保险权益保护意识。其中,激活企业主体责任意识既是重点也是难点。对此,要加快劳动法律包容性改革,从法理视角确立新业态从业者的劳动者法律身份,建立“单一隐性劳动关系”“多重隐性劳动关系”“确无劳动关系”判定标准,进而明确社会保险责任主体和责任分配,这是企业履行主体责任的根本保证。

从短期来看,难以实现社会保险权益与典型劳动关系完全脱钩,对此,可以适度扩充劳动关系认定标准。例如,从从属性认定标准角度扩充劳动用工关系认定标准的内涵与外延,将新兴非标准就业群体纳入劳动保护中,①李攀艺、张红婷:《我国新兴非标准就业群体社会保障问题探析》,《长白学刊》2020 年第3 期。在司法裁决中避免过于审慎地解读劳动者享受社会保险权益的约束条件。充分发挥司法实践中新就业形态劳动争议典型案例的示范作用,以案释法引导用人单位规范用工、指导从业者合法维权。同时,制定与新型就业形态基本特征相适应的弹性劳动基准,保障从业者工资、工时、休息休假、劳动安全卫生及其他特殊保护等方面的权益,这也是促进新业态规范发展的重要保障。

从长期来看,新经济、新业态的发展渐成主流,新型就业形式必然会持续挑战劳动关系认定规则。因此,要鼓励大胆创新,积极促进新业态参与者之间的协商谈判,司法机构成员、学者和决策者之间的沟通对话,在综合考虑从业者权益保护、新经济发展需求的基础上,尝试构建更加强调劳动事实而非劳动关系的社会保险制度。依据劳动事实和劳动收入所得建立“标准人”参保机制,即凡是参与社会生产与分配的社会成员、市场主体均为社会保险的主体,其中个体成员被称为“标准人”,按照一定比例承担少量社会保险缴费并享受制度权益,不从事全时工作的社会成员均可以遵循一定换算机制获得“标准人”参保资格并具有相应的缴费义务和待遇权益。

(三)内容包容:以社会保险设计创新为着力点增强保险内容匹配性

提高社会保险制度包容性,要在现行社会保险制度内容设计的基础上进行优化创新,保障新业态从业者能够在社会保险制度中准确匹配到与其保障需求相适应的内容,以回应新业态发展进程中更多社会群体的社会保险诉求。长期来看,可以建立不分险种、综合保障的社会保险制度。但基于社会保险制度改革的渐进性原则,着眼目前以及近期新业态从业者的社会保险现实障碍和需要,本文围绕不同社会保险内容给出相应调适策略。

一是在养老和医疗保障方面,建议以职工社会保险为调适重点,引导更多新业态从业者参加职工社会保险,同时加快完成职工社会保险和居民社会保险统筹。其中,职工社会保险调适的关键在于缴费设计。首先,在缴费水平上,探索与新业态从业者平均收入水平相适应的缴费基准调整方案,将新业态从业者职工养老保险和医疗保险最低缴费基数下限确定为标准劳动关系下的职工社会保险制度的60%,设计按照个人收入水平既定比例的缴费方案,突破传统固定缴费档次的制约,允许从业者依据自身收入水平决定缴费水平。其次,在缴费分担机制上,对于具有“隐性劳动关系”“多重劳动关系”从业者,在法律上予以适当倾斜保护,按照负担公平的原则,采用平台企业和个体经营者共同缴纳的方式按比例直接缴纳保险费用,同时政府通过减税降费、给予政府补贴、政府优先采购等优惠政策间接分担平台企业为从业者缴纳保险费的负担;对于“确无劳动关系”从业者,可自主选择居民社会保险或自费型职工社会保险。最后,在缴费方式上,为适应从业者收入不稳定情况,建议从业者根据应承担缴费比例按月缴纳,但允许在一年周期内补缴上月保费或预缴下月保费,保证年缴费总额达标。特别地,建议同步推进职工医疗保险个人账户改革,以增强医疗保险共济保障功能为目标逐渐“弱化”个人账户增量资金,同时适度拓展个人账户存量资金使用范围,例如将个人账户拓展为家庭账户,开放个人账户参保缴费、购买商业健康保险、商业重大疾病保险渠道等。此外,在生育、长期护理保障方面,建议拓展个人补充保障通道,从完善医疗保险在不同生命周期的健康护理保障功能出发,基于功能共性将生育保险、长期护理保险功能纳入医疗保险中。

二是在职业伤害保障方面,建议以职业伤害保险项目建制为重点,拓展保险缴费分担主体的同时探索个人参保模式。对于职业伤害保险,首先,在立法上尽快制定出台统一的新业态从业人员职业伤害保险规章或条例。其次,在职业伤害保险建制上,依据新业态行业风险特征,加快完善职业伤害认定规则和程序,将从业者接受平台企业任务记录作为工作时间、工作地点、工作原因的依据,探索以工作原因为核心标准的职业伤害认定机制。最后,在缴费机制上,根据行业风险等级和职业伤害发生率确定缴费基准率和分担比例。对于“单一隐性劳动关系”“多重隐性劳动关系”从业者,按照职业高风险、企业高比例的原则,采用“平台出资+从业者缴费+政府补贴”的缴费模式,其中,从业者可以在多个平台参加职业伤害保险但最终纳入从业者唯一保险账户中;对于“确无劳动关系”从业者,采用“从业者缴费+政府补贴”的缴费模式。

三是在失业保障方面,考虑到新业态从业者具有“短期就业-失业-再短期就业-再失业”的特点,与现行失业保险制度条件高度错位,建议不将失业保险纳入强制保险范围内,同时将失业保险权益保障向就业促进福利适当转移。

(四)过程包容:以提升社会保险便携性为重点加强保障过程可及性

提高社会保险制度包容性,要着力提高社会保险保障过程的流畅性和社会保险便携性,这也是实现社会保险持续可及的关键。

一要加快破除社会保险制度身份障碍、户籍限制和地区管理制度壁垒。现行社会保险制度中存在身份障碍、户籍障碍是制约新业态从业者社会保险权益保障的重要因素。从长期来看,推进社会保险全国统筹,完成社会保险在职工身份和居民身份之间的接续统一,实现社会保险账户随着从业者在就业地之间灵活流转,这是破除新业态从业者社会保险困境的根本对策。从短期来看,当前提升社会保险便携性的重点在于:畅通职工和居民养老、医疗保险衔接机制,完善新业态从业者职业伤害、生育和失业保险保护,破除社会保险身份障碍;推进社会保险户籍限制和属地化管理模式改革,制定区域间参保政策、缴费标准的衔接机制,精简社会保险异地参保、缴费、待遇给付等经办管理程序,提高新业态从业者跨地区、跨行业流动中社会保险的持续性;加强社会保险经办人员业务培训,提升社会保险服务能力和服务供给效率。

二要以新技术赋能社会保险服务管理发展。面向经办人员和社会成员开放全国统一的社会保险公共服务平台,实现社会保险数据共享、业务互通、部门联动、地区协同,提高社会保险参保登记、费用征缴、待遇核定支付、保险关系转移接续、保险信息查询等服务管理效率。开通新业态从业者线上劳动权益保障窗口,以工会为主体,行业协会、政府、平台企业、关联企业和新业态从业者共同参与,在新业态从业者维权保障、大病救助、职业培训、就业促进等方面发挥应有作用。创新从业者社会保障云监管方式,基于大数据和区块链技术,形成政府、企业、工会、从业者等主体共同参与、多中心数据联动的社会保障“云监管”机制,实现精准监管、切实保障。

(五)结果包容:以制度实施成效检验为基础动态调适社会保险制度

在提高社会保险制度包容性的改革调适进程中,为稳妥推进,可以选择部分地区、部分行业、部分平台进行试点先行,并积极进行制度实施成效评估,动态识别问题并及时优化方案,注重总结经验再全面推开。检验社会保险制度包容性发展成效至少要兼顾数量和质量两个维度。从数量维度,社会保险覆盖率、社会保险参保人数是直接反映社会保险普惠性、可及性的重要指标,是衡量社会保险普惠性和可及性的基础维度。从质量维度,既要通过社会保险缴费参保结构、待遇水平等方面的统计数字客观反映社会保险制度供需匹配水平和制度福利水平,也要纳入公众满意度等主观指标,坚持以人民为中心,从社会保险制度对象视角出发,检验社会保险制度是否真正增强社会成员的获得感、幸福感、安全感。