偷来的人生

陈淑仪

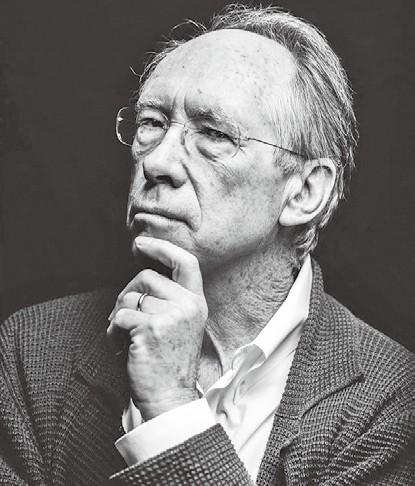

初读英国作家伊恩·麦克尤恩(Ian McEwan)《我的紫色芳香小说》(My Purple Scented Novel)这部短篇小说的题目,脑海中设想,这或许是一个感人的爱情故事?然而,读罢小说,兀自沉思,回味良久,才豁然明了这是一个罪恶的故事,一个充满荒诞、吊诡的故事,其结局意味深长,让人唏嘘不已。

小说的主人公帕克是一位小说家。小说一开篇,帕克便以第一人称的口吻,讳莫如深地讲述了他自己的罪行:“你应该听说过我的朋友,曾经名噪一时的小说家乔斯林·塔拜特,不过我估计他的记忆已经日渐衰退。时间对于名声,有时显得冷酷无情。你想起他来,也许会依稀记得一桩丑闻,以及颜面扫地的窘境。你以前从没听说过我,当年我只是默默无闻的小说家帕克·斯帕罗,直到我的名字与他的名字公然地联系到一起。”

帕克半掩半藏地告诉读者,自己与乔斯林都是小说家,而且是挚友,但与乔斯林此前的“名噪一时”相比,自己却显得“默默无闻”。不过乔斯林却因一桩丑闻,颜面扫地,而帕克也是在那桩丑闻中与乔斯林一同走进了公众的视野。“在某些深谙内情之人看来,我们俩的名字其实一直牢牢地粘在一起,就像跷跷板的两端。他升上去的时候,恰巧我降下来—尽管这事儿并不是他造成的。接着,他颓然堕落,而我在世俗意义上大获成功。”

帕克把自己和乔斯林不同的人生境遇定位在跷跷板的两端,试图引导读者认为跷跷板“你升我降”的状态符合“风水轮流转”的规律,却对这桩丑闻的来龙去脉及其原因闭口不提。吊诡的是,帕克补充道:“我不否认,这里头有恶行,我偷了一段人生,也不打算物归原主。这几页纸,你大可看成是一份供词。”

既然是“供词”,说明帕克承认自己所犯下的“恶行”。既然承认自己的“恶行”,那又为何明目张胆地表示不愿承担责任?他到底在避讳什么?想弄清故事的来龙去脉,拆穿其中机杼,还得老实地按照作者布下的“局”,重拾故事的缘起、演进、发展……

接下来,镜头闪回到四十年前,帕克徐徐地讲述了自己和乔斯林自大学时代便开始的“坚不可摧”的友谊。两人上同一所大学,念同样的科目,怀揣同样“当伟大作家”的野心。毕业后,帕克娶妻生子,虽也发表了几个长篇,却不温不火,而乔斯林的首部长篇便大获成功,“他的名字已经自带光环。坊间渴望聆听新声初啼,而乔斯林·塔拜特唱得远比我甜美动人。”

之后,乔斯林在事业上一直占据了跷跷板的制高点。他和第二任妻子茱莉亚特住在一栋阔气的位于汉普斯代德的维多利亚年代的大宅子里。而帕克一家则蜗居在布里克斯顿的出租屋中,随着四个孩子相继出生,他们几易其所,最终在达勒姆安顿下来。帕克会不定期到乔斯林家里度周末,那种感觉就如同度假一般惬意。“那巨大的藏书室,摆着当月新出精装书的咖啡桌,大片大片上过光的橡木地板,家里收藏的画,小地毯,一架三角钢琴……”与自己逼仄、混乱的住所形成鲜明对比,这种静谧宜人、熠熠生辉的景象每每让帕克羡慕不已。兴许就是在这个时候,想和乔斯林交换人生的念头,开始在帕克心中蠢蠢欲动起来。

而真正促使“恶之种”萌芽破土的,還是两人从事的文学创作。帕克率先出版了一部题为《她拒绝起舞》的长篇小说,可是几乎无人问津。三年后,乔斯林出版了长篇小说《骚动》,备受青睐。而后,《伦敦旗帜晚报》披露《骚动》的故事与《她拒绝起舞》雷同。一时间,两人一同卷入了一场全民关注的文学剽窃案,“各色猛料,一应俱全。可悲的恶棍,静默的英雄,国宝飞下神坛,骗子窝边食草,老友惨遭背叛……”

对于“国宝”级的作家乔斯林而言,剽窃无疑会为他的职业生涯带来毁灭性打击。果然,乔斯林被拉下“神坛”,数万册《骚动》下架,化为纸浆,而《她拒绝起舞》却被版权代理人、电影人等争先竞拍、购买,各色文学大奖也纷至沓来。跷跷板发生了致命的倾斜,帕克所在的一端一下子弹到制高点,“天才重见天日,多年来最佳作品横空出世,堪称当代经典……”

那么这桩文学剽窃案,果真是乔斯林剽窃了帕克吗?讽刺的是,事实的真相竟全然相反:乔斯林才是真正的受害者。剽窃者摇身一变,成了被剽窃者,引人同情、受人追捧;而被剽窃者却成了剽窃者,如老鼠过街,人人喊打。而这桩离奇案件的幕后主谋却正是帕克本人,是帕克精心设计、自导自演了这场骗局,可谓环环相扣,滴水不漏。

故事还要从7月的一天说起。彼时,帕克又一次到乔斯林家度周末,茱莉亚特告知他,乔斯林最新一部作品刚刚完成终稿,却因没有达到自己的预期,伤心不已。于是二人打算出门度假休整一段时间。待乔斯林夫妇走后,帕克根据乔斯林大学时藏大麻的习惯,轻而易举地找到了乔斯林书房的钥匙,并花了整整一天的时间,废寝忘食地读完了被乔斯林标为“第五稿”、标题是“骚动”的书稿。读罢书稿,帕克深受震撼,甚至不吝赞美之语:“无与伦比。他至今最好的作品。比我记忆里读过的任何当代小说都好……”

接下来,虽然帕克一再申明“我当时并没想到什么阴谋诡计”,“我没有什么计划”,但这些都丝毫没有妨碍他果断地把“别人想想而已的事情”做了出来。他把稿子带进厨房,套进一只塑料袋,打了一辆车,横穿伦敦,来到一条无名小街,在那里的一家复印店复印了书稿之后,折返回来,把原稿放回书桌上,锁上书房,抹去钥匙上的指印,再将钥匙放回装袜子的抽屉。

在帕克的精心布局下,一场剽窃案就这样悄无声息地顺利得以实施。细细思忖,其中有三个因素不可或缺。第一,帕克无疑是《骚动》的第一个读者,这次“超凡脱俗”的阅读体验,让处在写作瓶颈中的他如获至宝,他毅然放弃了自己艰难跋涉了五十八页的小说,果断地采取了剽窃的行动;第二,乔斯林夫妇外出度假,独留帕克一人居住在他们的家里,真可谓天赐良机。此时不窃,更待何时?第三,书房门上的锁引发了帕克的好奇心,只有帕克知道乔斯林藏大麻的习惯,所以他轻而易举地就找到了钥匙,打开了乔斯林书房的门。接下来的事情便不言而喻、顺理成章了。

帕克忙不迭地围绕这个故事进行扩充。他偷梁换柱、移花接木,将人物名字、往事、生活环境逐一替换,并将做笔记的时间标注在两年前。在接下来的日子里,帕克的写作取得了“重大突破”,整个暑假,他剽窃不辍。在完成第一稿后,马上把复印的稿子付之一炬。之后,他找了一家自费出书的出版社,迅速地出版了《她拒绝起舞》,并立即寄给乔斯林一本。根据他的判断,乔斯林是不会打开这本书的。果然,这一先行赠书之举为日后乔斯林无法澄清事实的真相打下了伏笔。帕克又用了两年多时间,通过赠送、义卖等方式,将近四百本《她拒绝起舞》分发完毕。最后,不出所料,在《她拒绝起舞》出版的第三年,乔斯林出版了《骚动》。

《骚动》显然大获成功,“媒体排成一队小鸟,喜不自胜地齐声唱起甜美的颂歌”。帕克按兵不动,却期盼自己埋下的伏笔可以蓄势待发,然而,他精心设计的风波却一直没有到来。如果此事能够就此打住,兴许最后的结果还有变数,但帕克卻不甘就此罢手。他一不做、二不休地添了一把火儿:有意举报。他将《她拒绝起舞》寄给了《伦敦旗帜晚报》一位生性刻薄、爱好八卦的评论家,并随信附上没有署名的机打字条,“这有没有让你想到上月轰动坊间的小说”?接下来,轰动整个英国文坛的文学剽窃案便毫无悬念地凌空飞降。

帕克瞒天过海地蒙蔽了所有媒体和读者,同时也欺骗了乔斯林。他通过偷窃乔斯林尚未出版的手稿,并提早出版的方式,诬陷乔斯林剽窃了自己的作品,引发了轰动文坛的剽窃案,从而彻底将乔斯林打入低谷,让他苦不堪言。尽管乔斯林没有剽窃,但在所有证据面前,他也无法自证清白,只能俯首认命。这起文学剽窃案给乔斯林的创作和生活带来了致命的打击,他不仅因此声名狼藉,再也无法继续他的小说创作,就连在生活上也变得窘迫不堪。他卖掉了房子,搬到了布里克斯顿,靠在当地一家夜校里教创意写作糊口度日,而那里恰巧是帕克的老地盘。

乔斯林虽大惑不解,却从未怀疑到自己的朋友帕克身上。光阴荏苒,岁月如梭。时间似乎冲淡了痛苦的过往,但即便如此,乔斯林在记忆行将衰退之际,还依然心心念念地要找出一个合适的理由,来解释这桩古怪的陈年轶事—这场灾难:“我们的人生,他说,总是交织在一起。万事万物我们都讨论过一千遍。我们读一样的书,经历过、分享过那么多事情,所以,我们的观念,我们的想象以某种奇特的方式熔铸在一起,以至于,最终,或多或少地,我们写了同样的小说。”

这一牵强附会的理由荒唐得令人哑然失笑,但毕竟也算是能够慰藉乔斯林自己,使之安度余生。一方面,可见乔斯林忠厚、本分,自始至终珍视和帕克的友谊;另一方面,哀其不幸,怒其不争,我们只能喟叹一声:可怜之人必有可恨之处。

反观帕克一夜成名、突然暴富,既非靠自己的天赋异禀,又非靠自己的勤劳奋斗,而是恬不知耻地靠着剽窃,偷窃了本该属于乔斯林的人生。不幸的乔斯林被置于道德的审判台,遭受口诛笔伐、“千夫所指”,而帕克却堂而皇之地登堂入室,抢占了博人同情的道德制高点。对于身陷舆论漩涡的乔斯林,他不仅没有出面澄清,施以援手,反而推波助澜,落井下石,以接受杂志媒体专访的形式,变相地坐实了乔斯林“剽窃”自己的污名。在他大快朵颐剽窃得来的果实之际,非但没有流露出丝毫的自责与悔意,还以一副道貌岸然、谦谦君子的面孔表示自己对乔斯林的谅解,其虚伪狡诈的嘴脸实在是令人瞠目结舌。不仅如此,长久的伪装甚至让他真的以为自己就是当年那场文学剽窃案的“受害者”,俨然以一副忍辱负重,不愿指责老友,只愿献身艺术事业的虚伪姿态示人,实乃滑天下之大稽。清白无辜的受害者沦为名誉扫地的窃贼,窃名逐利的偷盗者不仅逍遥法外,还成了人人追捧的“圣人”,简直让人无法不被文学生态圈子的荒诞和混乱震得跌破眼镜。帕克安之若素、如鱼得水地享受着偷来的人生,对于清白无辜、原本没有过失的乔斯林,他如是说:“如今我们俩之间一点问题都没了。我们仍然很亲密。我已经完全原谅了他。”读到此处,真心觉得作者实在是把反讽的技巧运用到了极致。

小说的结尾以帕克和乔斯林在帕克购买的大房子里,举杯庆祝二人悠长久远、坚不可摧的友谊结束,“我们是一家人。我们举杯。干杯!”随着一声清脆的撞击声,这场剽窃案的真相被帕克永远地尘封了起来。帕克选择了“将错就错”,或者说“偷了就偷了”,毕竟承认“恶行”和明辨是非是两码事。对于自己偷来的人生,他原本就“不打算物归原主”。为乔斯林澄清事实、恢复名誉是永远不可能的,最多就是以一份曝露心迹的证词来表个姿态罢了。毕竟,在这个世界上,又有谁肯为友谊搭上世俗意义上的成功人生呢?