乡村振兴战略下农村集体经济发展策略分析

葛 宝

(滁州学院,安徽 滁州 239000)

发展农村集体经济能够让广大村民从中受益,是促进共同富裕的重要经济手段,多元化的产业、多样性的乡村生态资源和文化资源、完善的乡村治理组织体系、合理的人才配置是其持续壮大的必要条件,这些客观要求与乡村振兴战略的实施路径高度一致,探索二者的耦合作用机理具有突出的实践指导意义。

1 农村集体经济类型划分

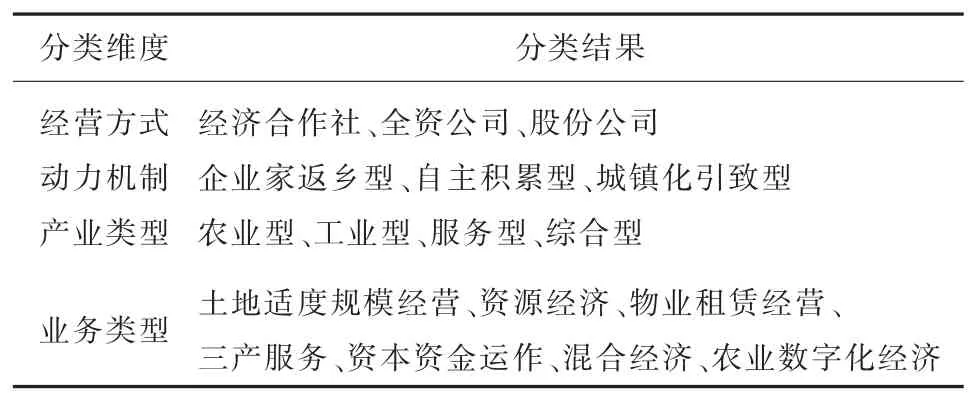

农村集体经济可按照多种维度进行分类(如表1 所示),包括经营方式、动力机制、产业类型、业务类型等,为了凸显农村的资源特点和优势,以下从业务类型的角度出发,介绍主要的农村集体经济分类结果。

表1 农村集体经济分类方式及结果

1.1 土地适度规模经营

土地是农业生产和农村经济发展的基础,按户承包在农村耕地运用中长期占据主导地位,但受限于农村人口流失、农业经济收益较低等客观情况,逐渐出现了土地撂荒的现象。为了提高土地利用率,倡导适度规模经营成为解决问题的有效方法。一是村集体将土地规模化地向外租赁,通过市场机制确定土地流转费,借助集体优势提高议价能力,由村集体共享土地租赁的收益[1]。二是以农业经济合作社的形式,统一规划、开发和经营集体土地,村民按照股份获取经营收益和资产权益。

1.2 农村资源型经济

部分农村拥有较为丰富的矿产、湾塘、山林、货场等资源,成为发展集体经济的重要内生动力。村集体可核算相关资源,以股权的形式将其量化分配至村集体经济组织成员,在生态可持续的基础上,开发利用现有资源,为村民创造增收的条件。一方面,村集体可将各类资源发包给商业公司,从中获取发包收入。另一方面,以上资源可作为村集体企业、农村经济合作社的经营性资产,等同于村民利用集体资源入股,获取分红收入。例如,山东滨州邹平市台子镇利用村内空闲土地,发展特色农业、加工产业,成为集体资源开发利用的成功典范。

1.3 农村三产服务业

农村三产服务业是指除第一、第二产业以外的服务性行业,包括乡村旅游、住宿、餐饮、交通运输、物流、婚庆等。村集体经济组织以市场化的运作方式,成立各种服务性实体,通过提供三产服务获取经济收益。在农业生产方面,依托村集体经济组织,为家庭农场、种养大户、地方企业等提供服务。在旅游产业方面,以村集体经济组织为领导,组织开展服务培训、产业规划,从而提升服务品质。例如,国内某农业专业合作社在村内打造公益性劳动服务平台,为种植养殖户提供技术指导和农技装备服务,平台获取的收益由合作社成员共享。

1.4 资本基金运作

将村民在长期的经济发展过程中所积累的资金,或者因拆迁获得的土地补偿金,以参股的形式转化为经营性资本,投入村集体企业,村民从中获取股金、利息以及资产增值等资本运营收入。在基金运作方面,可利用各级财政扶持资金和村集体自筹资金,形成农村集体经济基金池,将其交由国资公司运营,村集体则从中获取经营收益[2]。例如,四川松潘县的村集体将资金投入县国投公司,由后者主持发展当地的乡村旅游资源,打造旅游示范基地,村集体可获得旅游服务收益。

1.5 混合所有制经济

农村混合所有制经济的主要参股方包括农村经济合作社、社会资本以及村集体成员,部分产业中引入国有资本,形成国有控股或集体资本控股的经营模式。例如,浙江丽水仙渡乡皂树村以混合经济的形式建立了甘蔗种植和淀粉加工项目,初期投资金额达220 万元,由村集体、国有资本和合作社三方参股,当地村民在年底按照个人参股比例分享项目经营所得收入。

2 农村集体经济与乡村振兴的融合基础

2.1 乡村振兴的主要实现路径

乡村振兴以实现农业农村现代化、缩小城乡差距、促进共同富裕等为目标,是对农村经济、生态、治理水平、组织管理体系的全面改善。农村集体经济与乡村产业振兴、组织振兴、文化振兴、生态振兴以及人才振兴存在密切的联系,成为促进乡村振兴的重要动力。同时,乡村振兴的总体框架亦可指导农村集体经济的发展,使后者更加全面、系统、规范,以更加科学、多元、协调的方式催动农村集体经济的内外部驱动力[3]。

2.2 农村集体经济融入乡村振兴的客观基础

以农业农村现代化为核心目标的乡村振兴战略必须始终贯彻经济发展为先的基本思路,因此农村集体经济应该充分探索与“五大振兴”实现共融、互通、共济、互利的内在逻辑,具体的融合路径体现在五个方面。

2.2.1 农村集体经济与乡村产业振兴的融合基础

产业振兴着眼于乡村的经济发展,旨在通过打造多元化、立体化的产业结构,改变农村地区产业结构单一、缺乏竞争力的客观现状,突破阻碍农村经济全方位提升的各种掣肘因素。农村的公共基础设施、历史遗存、闲置土地等均为集体资产,涉及集体资源的经济活动必须经由村民共同决议。通过整合农户的流转土地以及各种集体所有的资源发展具有较高附加值的乡村产业,使农村集体产业、集体企业在规模、专业性、服务品质、产品质量等方面形成一定的竞争力,进而弥补乡村经济发展中长期存在的短板和劣势。

2.2.2 农村集体经济与乡村组织振兴的融合基础

实现“治理有效”是乡村振兴的内容之一,乡村治理工作依赖于完善的乡村治理组织体系,在基层党组织的带领下,依靠村民自治管理乡村的各项事物。从乡村治理的组织架构来看,农村集体经济组织在管理、监督、发展集体经济方面发承担了大部分工作,具体包括集体资产统计、集体经济决策等,而这些工作均属于乡村治理的范畴。

2.2.3 农村集体经济与乡村生态振兴的融合基础

农村集体经济的发展离不开对乡村生态资源的开发和利用,但乡村振兴提出了“生态宜居”的基本要求,旨在改善乡村的人居环境、治理和控制各类污染因素、实现乡村生态资源可持续、建设美丽宜居的乡村自然环境。因此,在发展农村集体经济的过程中,必须树立绿色思维,在经济发展和生态保护中达到平衡。

2.2.4 农村集体经济与乡村文化振兴的融合基础

乡村地区拥有丰富的文化资源,包括历史遗迹、红色遗迹、节日庆典、民俗礼仪、村落建筑文化、民族体育、民间手工艺等,为“乡风文明”奠定了坚实的文化基础,也是乡村文化振兴的重要保障。文旅产业在农村集体经济中占据着重要的地位,以乡村的各类文化资源为纽带,农村集体经济和乡村文化振兴建立了相互融合的基础。

2.2.5 农村集体经济与乡村人才振兴的融合基础

人才是乡村振兴各项任务有序推进的必要条件,也是乡村地区长期存在的发展瓶颈,在城镇化的进程中,乡村人才流失的问题日益突出。农村集体经济以乡村经济发展为导向,在实践中为乡村培养了各类人才,成为乡村人才振兴的动力源泉。

3 基于乡村振兴的农村集体经济发展策略

3.1 基于乡村产业振兴的农村集体经济发展策略

3.1.1 以新型农村集体经济激发农村的产业活力

经过较长时间的探索、实践和沉淀,农村集体经济已经构建了一系列可操作性较强的发展模式,但传统的产业形式未能充分挖掘农村的经济潜力和资源优势,导致乡村产业经济活力不强。近年来,党中央反复强调发展新型农村集体经济的重要性,并指出了可行的产业类型,包括资产参股、资源发包、居间服务、物业租赁等。新型农村集体经济具有风险可控、收益稳定等优势,相关模式在沿海经济发达地区的农村已经得到了检验,可在全国范围内进行推广。农村的资源类型、地区产业优势等各有差异,只有建立丰富多元的集体经济产业类型,才能满足各类地区的发展需求,为农民创收[4]。国内已经涌现出一大批成功的新型农村集体经济商业案例,例如,四川凉山彝族自治州会理市木古镇整合村内的荒山、闲置房屋、水库等集体资产资源,采取多种新型开发模式,包括对外租赁、资产参股等,拓展了当地的农村集体经济产业类型。

3.1.2 以农村集体产权制度改革拓延创新空间

农村地区的资源在具体表现形式上呈现出多样性的特征,例如,土地经营权、货币资金、实物、知识产权等均可作为农民专业合作社的入股方式,在分红阶段,需要根据参股份额分配经营收益。明晰的产权是发展农村集体经济的重要基础,也是分配经济收益的主要根据。随着农村集体经济参与方式的不断拓展,产权划分将变得更加复杂。因此,政府部门多年来持续推进农村集体经济产权制度改革,并取得了一定的成果。现阶段,需在改革基础上进一步规范收益分配制度、参股制度、退出机制等,以规范的产权制度助力农村集体经济在适宜的范围内不断探索新路径。

3.1.3 通过深度融入地区产业链准确锚定农村集体经济的发展方向

各个地区的产业结构通常具有独特性,资源型城市大多发展资源开采和加工业,制造型城市通常要构建完善的上下游配套体系,涵盖原材料、配件等。在发展农村集体经济的过程中,应该积极融入当地的产业链,成为其中的重要产业节点,依托地区产业链的强大动能为农村集体经济发展蓄积势能。

3.2 基于乡村组织振兴的农村集体经济发展策略

3.2.1 明确农村集体经济组织在乡村治理组织体系中的定位和作用

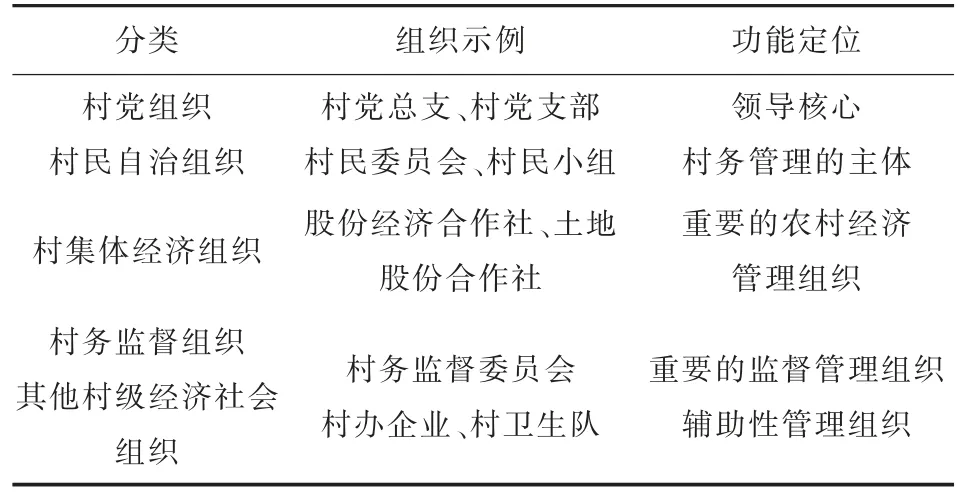

乡村治理工作类型多样、任务繁重,完善的乡村治理组织体系是实现乡村 “治理有效”的必要条件,也是党中央提出乡村组织振兴的重要原因,表2 对乡村治理组织进行了分类,并指出各类组织的功能定位。在农村基层党组织的领导下由农村集体经济组织执行多种经济管理活动和任务,涵盖监管集体成员共有的资产、持续经营各类农村集体经济产业、开发集体资源、服务集体成员等。随着集体经济规模的不断壮大、类型的持续拓展,农村集体经济组织在乡村治理中的作用也愈发凸显[5]。因此,在乡村组织振兴中应该以专业化、职业化的思路培育、完善、壮大农村集体经济组织,发挥其经济管理职能。

表2 乡村治理组织体系分类

3.2.2 规范农村集体经济组织的管理和监督

(1)依据国家现行政策措施规范农村集体经济组织架构

农村集体经济组织的架构方式、职能配置以及成员认定方式等关系到每位成员的切身利益,也影响着农村集体经济的发展质量,村集体应按照《农村集体经济组织示范章程(试行)》农政改发〔2020〕5 号文件的相关要求,规范其组织机构,设置成员代表大会、理事会以及监事会。在成员认定方面,形成规范的流程和统一的标准。

(2)探索更加有效的内外部组织监督机制

为了加强集体资产的监管力度、拓宽监管手段,可推广应用“乡镇监管+第三方委托服务”相结合的新模式,并借助数字化技术构建资产管理平台,使监管内容、监管过程以及问题处理结果接受集体经济组织成员的广泛监督。针对负责人,应建立任期(离任)审计制度,形成长效、可追究的监督机制。另外,农村集体经济组织在经营过程中应该完善合同管理,对于口头订立的合同,应补充书面材料。

3.3 基于乡村生态振兴的农村集体经济发展策略

3.3.1 以乡村生态振兴催生“美丽经济”

建设生态宜居的美丽乡村是农村生态振兴的重要目标,具体的实施路径为改善乡村人居环境、保护乡村自然环境以及实现乡村生态资源的良性循环与再生。优美的田园风光、丰富的生态资源、怡人的居住条件是发展农村集体经济的环境要素,其主要价值体现在构建生态农业、生态旅游产业方面,农村集体经济组织应该深刻认识到“绿水青山”中蕴藏的经济发展潜能,并在其基础上探索以乡村旅游观光为代表的“美丽经济”[6]。以湖南省株洲市茶陵县官溪村为例,该村整合各类环境资源,包括基础设施、土地、房屋、地表水系等,依托生态农业合作社,成立了茶陵县官溪洣水生态农业发展有限公司,重点打造农业观光、休闲旅游产业,参与出资的农民成为股东,享受每年的经营分红,乡村的美丽生态环境、美丽自然风貌以及美好人居环境在这一过程中发挥了突出的带动作用。

3.3.2 以专业化方式经营乡村生态资源

发展农村集体经济和保护农村生态资源均为长期性的工作,需要持续投入人力、物力,并且经济发展和生态保护往往存在一定的相互制约性。在乡村生态振兴的背景下,可采用专业化的方式经营各类乡村生态资源,实现保护性开发和利用,将生态保护和农村集体经济发展融为一体。所谓“专业化经营”,指的是根据农村集体经济的产业类型及特点,聘请乡村振兴职业经理人,借助其专业的运营管理知识,实现农村集体经济与生态保护的协调发展。例如,杭州市淳安县下姜村通过职业经理人打理村级集体经济,成功获评“中国美丽休闲乡村”。

3.4 基于乡村文化振兴的农村集体经济发展策略

3.4.1 以乡村多样化的文化资源为基础探索新型农村集体产业

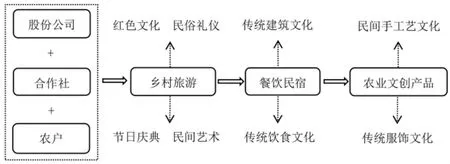

乡村的历史遗迹、红色文化、民俗礼仪、手工艺文化在现代社会具有较强的观赏体验价值,依托各类文化资源,农村集体经济可发展、拓延出多种产业形式,甚至形成产业链。如图1 所示,以合作社+股份制公司+农户为经营模式,可利用农村的红色文化、民俗礼仪文化、节日庆典文化、民间艺术文化等打造乡村旅游产业。传统民居建筑(如四合院、吊脚楼、窑洞)可用于发展特色民宿,农村的传统饮食文化有利于发展农村餐饮产业。

图1 农村集体经济与乡村文化振兴的融合路径

3.4.2 借助农村集体经济保护和传承乡村文化

农村虽然拥有多样性的文化资源,但人口流失、老龄化、经济活力不强等在一定程度上破化了继承、发扬传统乡村文化的条件。农村集体经济以市场化、经济化的手段开发、利用乡村的各种文化资源,使其成为富民增收的重要媒介,激发了农村居民的文化保护意识。

(1)农村集体经济助力乡村文化资源扩展传播范围和受众群体

农村集体经济能够切实提高农民收入、改善农民的生活水平,并且为农民创造质量较高的就业岗位。以乡村旅游、农业文创产品开发等农村集体经济产业为基础,其广泛的传播效应能够有效扩大乡村文化资源的影响范围,让更多的城乡居民认识乡村传统文化[7]。

(2)市场化运行机制增强乡村文化资源的保护力度

乡村文化作为农村集体经济的商业服务内容,通过市场化的运作,可形成良好的文化保护和传承效果。以乡村旅游产业为例,基础设施建设、文化内涵宣传、文化遗迹保护、文化活动演绎均属于常规的商业化运作方式,能够显著提升乡村文化资源的保护水平,巩固文化形态。

3.5 基于乡村人才振兴的农村集体经济发展策略

3.5.1 依托乡村人才振兴完善农村集体经济人才培养路径

优秀的人才能够起到带动作用、示范作用,在党中央和各级地方政府的引领下,各地纷纷出台乡村人才培养措施,为乡村振兴奠定人才基础。农村集体经济应把握时机,充分利用乡村人才振兴的政策优势,培养各类管理型、技能型人才,包括农业技术人员、合作社带头人、家庭农场经营人员等[8]。例如,中国农业科学院培训中心于2022 年发布了《乡村振兴职业经理人资质标准》《乡村振兴职业经理人培训课程体系》等,为乡村振兴各类产业的标准化、专业化运作创造了条件,农村集体经济可借此契机建立职业经理人培养机制。

3.5.2 依托乡村人才振兴引进外部人才

(1)促进乡贤回流

乡贤文化在农村具有较大的影响力,乡贤是村民广泛认可的优秀本土人才,通常在某一领域,甚至多个领域取得了一定的成绩,成为农村向外输送的精英。促进乡贤回乡创业、投资、开展技术培训,有利于带动农村集体经济。

(2)吸引农村大学生留乡

农村大学生是农村地区宝贵的智力资源,农村集体经济的各类产业需要掌握现代化知识和技能的青年人才,尤其在移动互联网时代,农业产品宣传、乡村文化的推广、乡村旅游项目的传播等,都需要借助网络媒体途径,吸引农村大学生留乡,有利于促进农村集体经济。

通过分析乡村振兴的具体实施路径和农村集体经济的产业类型,明确二者之间的融合基础,乡村产业、文化、生态、组织以及人才振兴为农村集体经济创造了强劲的发展动力。农村集体经济应该广泛、深入地融入乡村振兴战略,形成体系化的发展策略,包括建立人才培养机制、吸引乡贤回流、依托乡村文化资源拓延产业形式、规范组织管理和监督、专业化经营乡村生态资源等。