1975—2020年烟台芝罘湾海湾形态变化及驱动因素

王 菡,刘 宁,薛 岩,孙贵芹,魏 潇,徐艳东

(1. 山东省海洋资源与环境研究院 山东省海洋生态修复重点实验室,山东 烟台 264006;2. 上海海洋大学海洋科学学院,上海 201306; 3. 烟台经济技术开发区海洋经济发展局,山东 烟台 264006)

海湾为三面环陆的海洋,是海水深入陆地形成明显水曲的海域,通常以湾口两个海角连线作为最外部的分界线[1]。海湾处于海洋与陆地的过渡区域,常年受海陆双重影响,同时蕴藏大量资源,具有独特的自然环境和明显的区位优势,是海洋最易受人类活动影响的部分[2]。随着现代海洋开发的迅速兴起,海湾的开发利用渐成体系,成为海岸带综合开发利用的主要场所。对大型海湾通常进行复合式开发,并依托沿海开放城市形成经济发达的城市连绵区;对较小的海湾则利用其具备的某种资源优势进行针对性的开发利用[3]。

海湾变化是一个动态且连续的过程,影响着生态系统服务功能的变化,主要表现为围填海等开发活动占用潮间带或海域空间资源,进而改变近岸海域水动力条件[4-5]、景观格局破碎化[6]、优势种演替和群落结构变化[7]、生物多样性降低等,并对水环境、沉积环境及生态系统产生直接、显著、长期且不可逆的影响[8-10]。国内外学者在传统方法的基础上借鉴其他学科的研究手段和方法,对海湾形态变化进行了深入研究。文献[11]通过斜形和斜形系统对水下三角洲、陆架边缘和大陆边缘进行分析。文献[12]评估海平面上升和海岸变化对墨西哥湾脆弱性的影响特征。文献[13]以印度古吉拉特邦海岸1990、2001和2014年Landsat TM/OLI影像为数据源,研究了岸线和土地利用变化对海湾的影响。文献[14]基于遥感影像与地形图等资料提取了1940—2014年7个时期中国大陆85个海湾的空间信息,分析了我国主要海湾形态变化。文献[15]基于20世纪90年代以来6个时期的Landsat TM/OLI遥感影像数据,通过海湾岸线与湾面形态分析了东海区主要海湾的变化特征,探讨围填海强度与海湾形态变化之间的相关性。文献[16]利用Landsat遥感影像分析了2010—2020年中国沿海主要海湾形态变化特征。目前,对于海湾变化的研究多集中于岸线变迁和开发利用程度等方面,而聚焦小区域进行长时间序列的海湾形态变化研究相对较少。

芝罘湾位于山东省烟台市,属于北黄海海域,近年来在社会经济快速发展的推动下,其海湾形态发生了较大变化。文献[17]从海岸线和海湾形态两个方面,分析了在人类活动影响下芝罘湾1976—2016年海岸线的时空变化特征及趋势。文献[18]分析了芝罘湾1975—2015年海岸线时空变化,对围填海活动进行开发强度评价和潜力预测。文献[19]通过芝罘湾1985—2017年的水体、沉积物和海洋生物等实测数据并参考历史调查资料,分析了近年来大规模围填海工程对其湾内生态环境的影响。港口建设在芝罘湾开发中占主导地位,但目前尚无专门针对港口码头变化影响海湾形态的研究。为进一步认识港口码头对芝罘湾形态的影响,本文基于遥感和GIS技术,分析芝罘湾1975—2020年海湾形态时空变化特征及驱动因素,重点关注45年来研究区港口码头的时空变化对海湾形态的影响,以期从海湾形态变化的角度为研究区未来合理开发利用和保护修复提供科学依据。

1 研究区概况与数据源

1.1 研究区概况

芝罘湾位于烟台芝罘区北部,口门北起芝罘岛东南角,南至东炮台山,为“U”形开敞式海湾。海湾湾口向东,水域开阔,水深条件好,适宜港口建设,烟台港位于海湾西南部,可停泊万吨级货轮[20],在环渤海经济中具有重要战略地位,也被列为21世纪海上丝绸之路的重要节点。

1.2 数据源

使用数据来自美国地质调查局和地理空间数据云两个网站,包括1975—2020年成像的Landsat MSS/TM/ETM+/OLI系列传感器影像数据,以5年为一期共10个时期,数据信息见表1。利用ENVI软件进行几何校正与配准、去条带处理、假彩色合成等预处理得到用于解译的遥感影像,便于提取海湾岸线,并利用2019年高分影像和野外实测数据等为解译提供支持;同时结合《中国海湾志-第三分册》《烟台港史》和《烟台港湾开发研究》等文献资料,研究烟台港建设和发展对海湾面积和形态变化的影响。

表1 遥感影像数据信息

2 研究方法

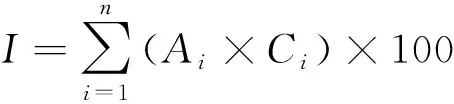

2.1 岸线开发利用程度指数

海湾开发利用程度指数可反映研究区不同时期岸线开发程度的动态特征。岸线开发利用程度指数值越大,表明岸线开发利用程度越高,人类活动对海湾岸线的影响越强烈[21]。其公式为

(1)

式中,I为岸线开发利用程度指数;n为岸线类型个数;Ai为第i类岸线对应的人力作用强度指数,该指数依据人类活动对岸线的影响程度,将港口码头岸线、其他人工岸线和自然岸线的指数值确定为3、2、1;Ci为第i类岸线的长度比。

2.2 海湾形状指数

海湾形状指数是通过岸线长度和海湾面积大小的变化定量刻画各种内外力相互作用的强度和发展过程,可反映海湾发展演变过程和水动力学特征[22]。其值越小,表明海湾越趋近于圆形,形状越简单[23]。其公式[14]为

(2)

式中,SIB为海湾形状指数;A和P分别为海湾口门线与海湾岸线形成的封闭性图斑面积(m2)和周长(m)。

2.3 海湾重心及其变化

海湾重心为在二维平面空间计算的海湾几何质心,其平面坐标可利用ArcGIS软件计算获得。通过分析各个时期芝罘湾重心空间变化的方向、路径及距离,可定量刻画芝罘湾每个研究时段的形态变化特征[14,22]。

3 结果与讨论

3.1 海湾岸线开发利用程度时空变化特征

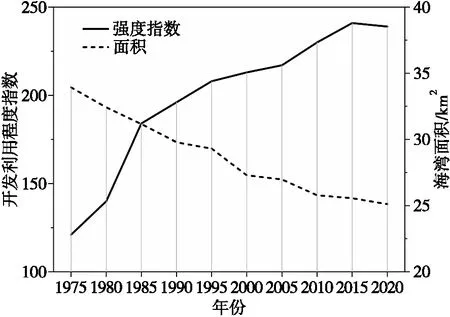

海湾地区拥有明显的区位优势和丰富的自然资源条件,是人类活动和工农(渔)业发展的聚集地,但过度的开发利用和自然条件改变导致海湾形态发生较大变化。海湾开发利用程度指数统计情况如图1所示。结果表明:1975—2015年间,研究区海湾岸线开发利用程度指数均有所增加,2020年较2015年略有减少,说明研究期间海湾开发利用行为一直存在,且开发强度总体增加。具体特征表现为:1975—1980年海湾的岸线开发利用程度指数均低于150,属于轻度开发利用状态;1980—1985年岸线开发利用程度增加明显,由140增加至184;1990年以来,海湾海岸线开发利用程度进入快速发展阶段,1990—2015年开发利用程度指数呈不断增加的趋势,由196增加至241;但在2015—2020年开发利用程度指数略微有所减少,由241减少至239。当研究区海湾人类建设活动强度加大时,同时段内海湾开发强度指数也显著增加[24]。

图1 1975—2020年芝罘湾海湾岸线开发利用程度和海湾面积变化

3.2 海湾面积时空变化特征

利用ArcGIS软件的空间分析模块计算各时期的海湾面积及其变化,45年来面积变化情况如图1所示。结果表明:45年来海湾面积共减少了8.82 km2,占1975年总面积的25.99%,呈逐年减少的趋势。具体而言,1975—2000年芝罘湾海湾面积减少较为明显,1975年海湾面积为33.93 km2,到2000年面积为27.30 km2,年均减少速率为0.27 km2/a;2000—2020年海湾面积减少速率相对减慢,由27.30 km2减少至25.11 km2,减少速率为0.11 km2/a。从空间上看,海湾面积减少主要表现在芝罘湾北部和西部。整体而言,45年间芝罘湾海湾面积一直保持减少的趋势,约为0.20 km2/a,且随着海湾开发利用强度的加大,海湾面积逐渐变小。

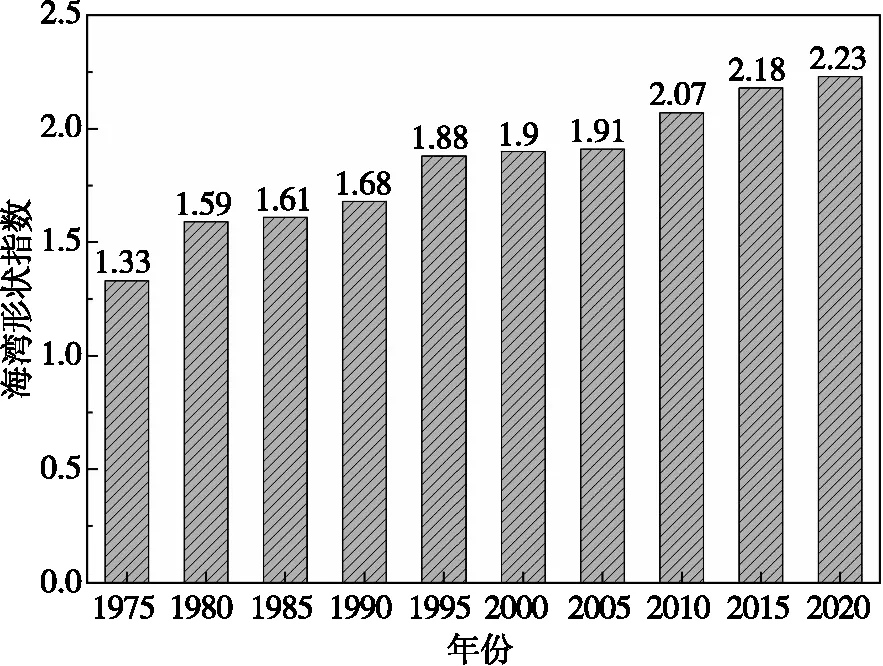

3.3 海湾形状指数时空变化特征

研究区各时期的海湾形状指数计算情况如图2所示。结果表明:45年来海湾的形状指数由1.33增加至2.23,其中,1975—1995年和2005—2020年海湾形态指数增长较快,1995—2005年海湾形态指数增长较慢,但总体呈增大的态势,其形状变得复杂,主要原因为养殖围堤、港口码头建设等工程增加了海湾岸线的复杂性。

图2 1975—2020年芝罘湾海湾形态指数变化

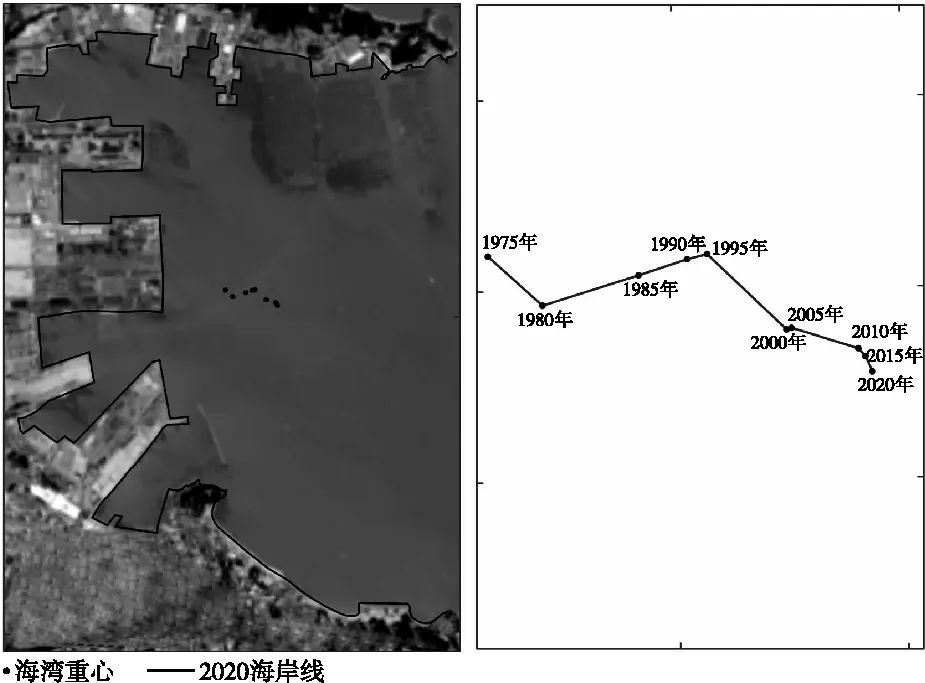

3.4 海湾重心位移特征

各时期海湾重心坐标、不同时段重心位移距离和速率统计结果如表2和图3所示。1975—2020年海湾重心位移距离为647.79 m,速率为14.40 m/a,呈整体向东(海洋)趋势,其重心处于较为活跃的状态。1995—2000年重心向海移动距离最大为223.97 m,位移速率为44.79 m/a;其次是1980—1985年,重心向海移动距离为162.55 m,位移速率为32.51 m/a;2010—2015年海湾重心移动距离最小为17.33 m,位移速率为3.47 m/a。芝罘湾重心整体上呈不断背陆向海移动的特征,不同研究期重心位移方向和距离呈现较强的时空差异性,但总体上海湾面积萎缩方向与岸线空间位置的移动方向相一致。

图3 1975—2020年芝罘湾海湾重心偏移变化

表2 1975—2020年芝罘湾海湾重心偏移情况

3.5 驱动因素

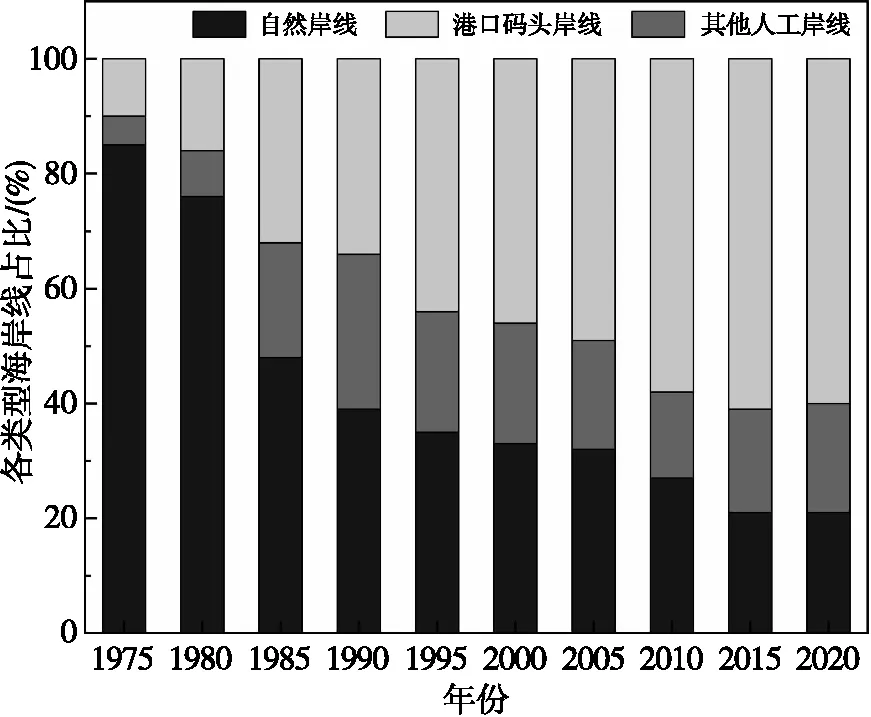

近45年芝罘湾海湾形态发生了很大变化,各类型海岸线占比变化情况及海岸线变化情况如图4和图5所示。

图4 1975—2020年芝罘湾各类型海岸线占比变化

图5 1975—2020年芝罘湾海岸线和港口变化

(1)芝罘湾湾外有著名的烟威渔场[20],水产资源丰富,改革开放以来,在海洋捕捞业发展的同时,海水养殖业也快速发展,围海养殖区面积不断扩大,主要集中在海湾北部。遥感解译结果如图4所示,1975—1990年其他人工岸线增加明显,而其他人工岸线中主要为养殖围堤岸线,修建养殖围堤是北岸海岸线变化的主要因素。芝罘湾北部养殖面积扩大使得海湾面积减小,岸线向海扩张,海湾形态随之发生变化。

(2)芝罘湾沿岸有美丽的自然景色和人文景观,其南部区域主要以自然岸线为主,优质的滨海沙滩推动了海水浴场建设,促进了芝罘湾滨海旅游业发展。海水浴场和旅游设施的建设导致南岸自然岸线占比减少,但整体而言南部岸线变化不明显,对海湾形态变化影响也较小。

(3)芝罘湾是环渤海的一个重要物资集散地,优良的自然条件使其成为建设港口、发展海上运输的理想场所。1975—2020年芝罘湾海岸线空间分布、各类型占比变化和港口填海情况如图4和图5所示。20世纪70年代烟台开始了“大建港”,港口码头岸线占比逐年增加,海湾岸线不断向海推进。1981—1985年,烟台港南部的浮码头和南护岸相继改建完成,港口码头岸线占比由16%增加到32%,该时期海湾岸线向海推进,海湾重心向东北方向偏移且偏移量较大。1985—1995年,一突堤和二突堤相继建成,港口码头岸线占比由32%增加到44%,期间西部岸线整体向海推进,海湾面积不断减少,海湾形态指数增大,海湾形状复杂性提高。1995—2005年,修建四突堤和南侧顺岸码头,港口码头岸线占比增加了5%。2005—2010年,三突堤的建成使得港口码头岸线增加,海湾岸线持续向海推进,海湾面积进一步减少,海湾重心向海移动且重心偏移量较为明显。2010年国家对围填海实行指标化管理[17],港口码头岸线增加的速度相对减慢,其岸线增长不明显。总体而言,芝罘湾西部岸线的时空变化呈现不断向海推进的趋势,且主要集中在港口码头建设时期。由于海湾内较高强度的港口码头建设,使得芝罘湾海湾形态发生了很大的变化,岸线不断向海扩张且港口码头岸线增加显著,原本简单平滑的岸线变得曲折复杂,可见港口码头建设是芝罘湾形态变化的最大驱动因素。港口码头建设使得海湾形态指数增大,海湾面积减少,海湾重心不断向海移动。因此,1980—2010年烟台港的建设(填海造地建设港口码头)是芝罘湾海湾形态变化的主要驱动因素。

4 结 论

本文利用遥感和GIS,以烟台市芝罘湾为研究对象,基于10个时相的Landsat遥感影像,从岸线开发利用程度、海湾面积、海湾形态指数、海湾重心4个方面分析了1975—2020年海湾时空动态特征,主要结论如下:

(1)1975—2020年间,芝罘湾岸线主要受人为因素的影响整体向海推进,开发利用程度呈整体增加态势。尤其是1990年以来,海湾岸线开发利用整体进入较快的发展阶段,港口码头建设成为最主要的开发利用方式。

(2)1975—2020年间,芝罘湾海湾面积随时间不断变化,总体呈下降趋势,海湾面积45年来减少了8.82 km2,减少速率为0.20 km2/a,减少最快时间段为1975—2000年,面积减少主要驱动因素为近岸围海养殖(1975—1990年)和港口码头建设(1980—2010年)。

(3)芝罘湾海湾形状指数45年来由1.33增加到2.23,海湾形状整体呈现复杂化趋势,重心整体向海位移了647.79 m,总体上表现为不断背陆向海移动的特征,且海湾面积萎缩变化方向与岸线空间位置的移动方向一致。