社会公平感对流动人口政治参与的影响机制研究

丁志宏,王伟成

(中央财经大学 社会与心理学院,北京 100081)

一、研究背景

第七次全国人口普查数据显示,2020年我国流动人口数量达3.76亿,占总人口的26.64%。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》强调,要推动流动人口市民化,促进流动人口全面融入城市。在流入地的政治参与无疑是促进流动人口全面融入的有效路径。以往的研究较多关注流动人口在经济、心理、文化等方面的融入[1],对社会融合重要维度之一的民主性融合不够关注[2]。而流动人口的政治态度与政治参与,是评判社会转型成功与否的重要标准[3]。众所周知,相较于户籍人口,流动人口政治参与的途径较少,参与率较低。就像学者段成荣、段力刚所说:“流动人口既不能参与流入地城市的政治事务,同时又因为种种原因不能返乡参加家乡的政治事务,他们因此成为流入地城市和家乡之间政治参与的边缘人”[4]。为了推动流动人口更好地融入城市,提高流动人口的政治参与水平,对流动人口的社会公平感与其政治参与之间的关系进行探讨十分有必要。

政治参与是公民试图影响政府决策、行使自身权利的一种行为[5]。一般认为政治参与是公民自愿开展的一种政治活动[6]。亨廷顿按照参与方式和途径,将政治参与分为制度化和非制度化两种,前者指在法律允许的情况下以合法、官方的途径参与的政治行为,如选举、投票等;后者指不符合制度要求及法律规定、以非官方的途径参与的活动,如越级上访、游行示威等[5]。

政治参与的影响因素有公共意识、政治态度、社会感知等[7-8]。许多学者探讨了社会公平感对政治参与的影响,认为社会公平感影响政治参与,并通过社会信任、政治绩效等变量发挥作用[9]。社会公平是一种现实或理想的状态,是指社会政治、经济和其他利益在全体社会成员之间进行合理而平等的分配,意味着权利的平等、分配的合理、机会的均等和司法的公正[10]。社会公平感则是对客观社会公平的主观感知[11]。社会公平感会对个体的心理和行为以及政治参与产生重要的影响[12]。随着公平理论的发展与推进,社会公平感已经成为预测和解释政治参与的重要变量[13-14]。有学者认为,社会公平感与制度化政治参与呈显著正相关关系,与非制度化政治参与呈显著负相关关系[15-16]。

郑永兰等认为,社会不公平感的长期积累会导致非制度化政治参与行为的显著增加[17]。金太军等指出,政治态度是影响政治行为最重要的心理因素之一,作为典型的政治态度,政府信任对政治参与具有显著影响[18]。张书维认为,社会公平感的提升能够显著提高政府信任感,从而在一定程度上影响个人公共行为[13]。苏宗伟等研究发现,农村居民的社会公平感显著影响其政府信任感,并对政治参与起促进作用[9]。李东平等认为,公民的主观政绩评价在一定程度上可转换为个人的社会公平感,并对其政治参与发挥作用[19]。刘桂芝等利用CSS2021数据得出了相似的结论[20]。社会融合理论则认为,政治参与是流动人口融入城市的方式之一[21],流动人口的社会融入程度越高,公平感越强,其政治参与的可能性就越高[22]。

也有学者关注个体特征对政治参与的影响,如受教育程度、政治身份、社会资本、社会经济地位等[23]。基于相关文献的梳理我们看到,学界对社会公平感和政治参与的关系已有很多探讨,但专门考察社会公平感对流动人口政治参与的影响及其机制的较少。为此,本文利用2021年中国社会状况综合调查数据(CSS2021),深入考察流动人口社会公平感对其政治参与的影响及其机制,以期为相关政策制定提供参考。

二、研究设计

(一)研究假设

情感信息理论认为,公平感知会引起个体相应的情绪感受,并最终影响其政治参与行为及参与程度。如果流动人口认为社会是公平的,会产生一种积极的“受到重视”的感觉,提高他们制度化政治参与的积极性;相反,如果流动人口认为社会是不公平的,他们可能采取非制度化政治参与方式争取权益。为此,本文提出假设1:

H1:流动人口社会公平感的提升对其制度化政治参与有显著正向影响,对其非制度化政治参与有显著负向影响。

政府信任是指公民对政府或政治系统运作能够产生出符合他们期待的结果的信心[24]。苏宗伟等指出,社会公平感与政治参与之间存在着“认知—体验—行为”的影响路径[9],即社会公平感认知会促进个体信任体验,增强其对政府的信任,进而提高其政治参与程度。为此,我们提出假设2:

H2:政府信任感在流动人口的社会公平感和政治参与之间发挥部分中介作用。

绩效评价是指民众对政治绩效、经济绩效和社会绩效的主观评价[25]。研究发现,绩效评价是衡量公民对社会、政治信任程度的重要指标,并对制度化政治参与产生显著正向影响[26]。因此,本文提出假设3:

H3:绩效评价在流动人口的社会公平感和政治参与之间发挥调节作用。

(二)数据来源与说明

本文数据来自2021年中国社会状况综合调查(Chinese Social Survey,简称CSS)数据。CSS调查是由中国社会科学院社会学研究所发起的、面向全国范围的大型连续性抽样调查,本调查采用概率抽样,调查区域覆盖我国31个省/自治区/直辖市,调查内容包括个人基本特征、社会信任、政治态度、社会评价、政治参与等方面。本文以流动人口为研究对象,对模型中所涉及的核心变量存在的缺失值、异常值进行处理,最终得到2 351个有效样本。

(三)模型设定

流动人口的政治参与有“参与”和“未参与”两种情况,属典型的二元离散型决策。因此,本文构建二元Logistics回归模型分析社会公平感对流动人口政治参与的影响。模型设定如下:

公式中P表示流动人口政治参与的概率;Y表示流动人口政治参与的行为,当流动人口参与时,Y=1,反之,Y=0。Xi(1,2,…,n)=1表示第i个可能影响流动人口政治参与的解释变量,β0为常数项,βi表示第i个解释变量对应的回归系数。

(四)变量说明

1.因变量

因变量为流动人口的政治参与。本文借鉴胡荣的划分标准[23],将政治参与划分为制度化政治参与和非制度化政治参与两类。制度化政治参与采用问卷中“在村/居委会最近一次选举中,您投票了吗?”“在县/县级市/区一级的人大代表选举中,您投过票吗?”两道题测量,凡是参加过其中一种选举的被访者,被认为有过制度化政治参与行为,将“投过票”赋值为1,“没投过”赋值为0。非制度政治参与采用问卷中“向报刊、电台、网络论坛等媒体反映社会问题”“向政府部门反映意见(包括电话、邮件等形式)”“到政府部门上访”“参加线上线下集体性维权行动”四道题测量,凡是参与过其中一种活动的被访者,被认为有过非制度化政治参与行为,将“有”赋值为1,“无”赋值为0。

2.自变量

自变量为流动人口的社会公平感。通过受访者对问卷中“请用 1~10分来表达您对现在社会总体公平公正情况的评价”的回答来测量,选项为1~10分的连续变量,1 分表示非常不公平,10分表示非常公平,并对缺失值、异常值进行处理,分数越高表示流动人口社会公平感越高。

3.中介变量

政府信任为中介变量。通过问卷中“您信任中央政府吗?”“您信任区县政府吗?”“您信任乡镇政府吗?”三道题来测量。本文将“很不信任”“不太信任”“比较信任”“非常信任”分别赋值为1~4分,将分数相加,并对缺失值、异常值进行处理,分数越高表示流动人口的政府信任感越高。

4.调节变量

绩效评价为调节变量。通过受访者对“总的来说,地方政府的工作做得好不好?”的回答来测量。本文将“很不好”“不太好”“比较好”“非常好”分别赋值为1~4分,并对缺失值、异常值进行处理,分数越高表示流动人口对政府的绩效评价越高。

5.控制变量

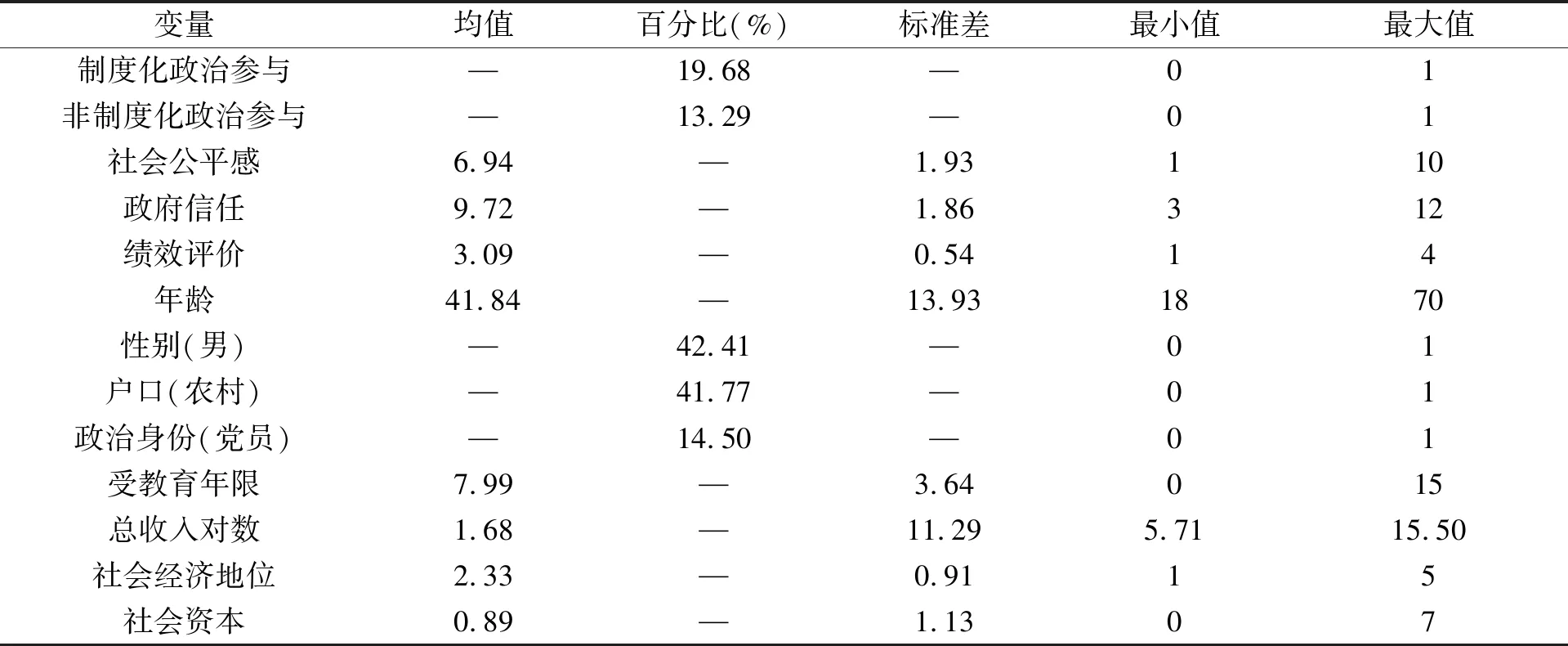

本文引入若干控制变量:年龄、性别(女性=0,男性=1)、户口(农业户口=0,非农业户口=1)、政治身份(非党员=0,党员=1)、受教育年限(没有受过任何教育=0,小学=6年,初中=9年,高中/中专=12年,大学专科=15年,大学本科=16年,研究生及以上=19年)、总收入对数和社会资本。社会资本通过受访者对问卷中“目前您参加了哪些社会团体?”的回答来测量,选项“宗教团体”“宗亲会/同乡会”“校友会”“文体娱乐等兴趣组织”“民间自发组织的公益社团”“职业团体”“维权组织”“其他社会团体”分别赋值为1,“没有参加”赋值为0;并将选项相加,分值越高代表流动人口社会资本越高。各变量描述性统计结果见表1。

表1 变量的描述性统计(n=2 351)

三、研究结果

(一)流动人口社会公平感变迁分析

由表2可知,(1)表2数据来源分别为2006年和2021年中国社会状况综合调查(CSS)数据。其中,各领域的社会公平感知选择“您觉得当前社会生活中以下方面的公平程度如何?”量表,该量表分别测量“高考制度”“公民实际享有的政治权利”“司法与执法”“公共医疗”“工作与就业机会”“财富与收入分配”“养老等社会保障”“城乡之间的权利、待遇”8个方面;总体社会公平感选择“请用1~10分来表达您对现在社会总体公平公正情况的评价”问题测量。2021年和2006年相比,流动人口的总体社会公平感均值上升0.31个百分点。这说明,随着我国流动人口优惠政策的制定和实施,流动人口享受的权益不断增多,他们的社会公平感逐步增强。

表2 2006年、2021年流动人口社会公平感比较

过去15年,流动人口的社会公平感基本处于公平区间,即60%~80%的流动人口认为当前社会是公平的。2021年流动人口对高考制度的公平感知最高,可能是因为高等教育扩招提高了流动人口子女的入学机会,使其对教育公平产生更强的正向感知。其次是对司法与执法的公平感知,再次是对公民实际享有的政治权利的公平感知。而对城乡之间的权利待遇的公平感知最低,其次是对财富及收入分配的公平感知,分别为2.56和2.57。

相比于2006年,虽然2021年流动人口各类社会公平感知均有提升,但变化幅度差异较大。其中,提升幅度最大的是公共医疗、工作与就业机会、养老等社会保障待遇方面的公平感知,分别为45%、42%、39%。说明流动人口的社会保障待遇不断提高,工作和就业机会也不断增多。

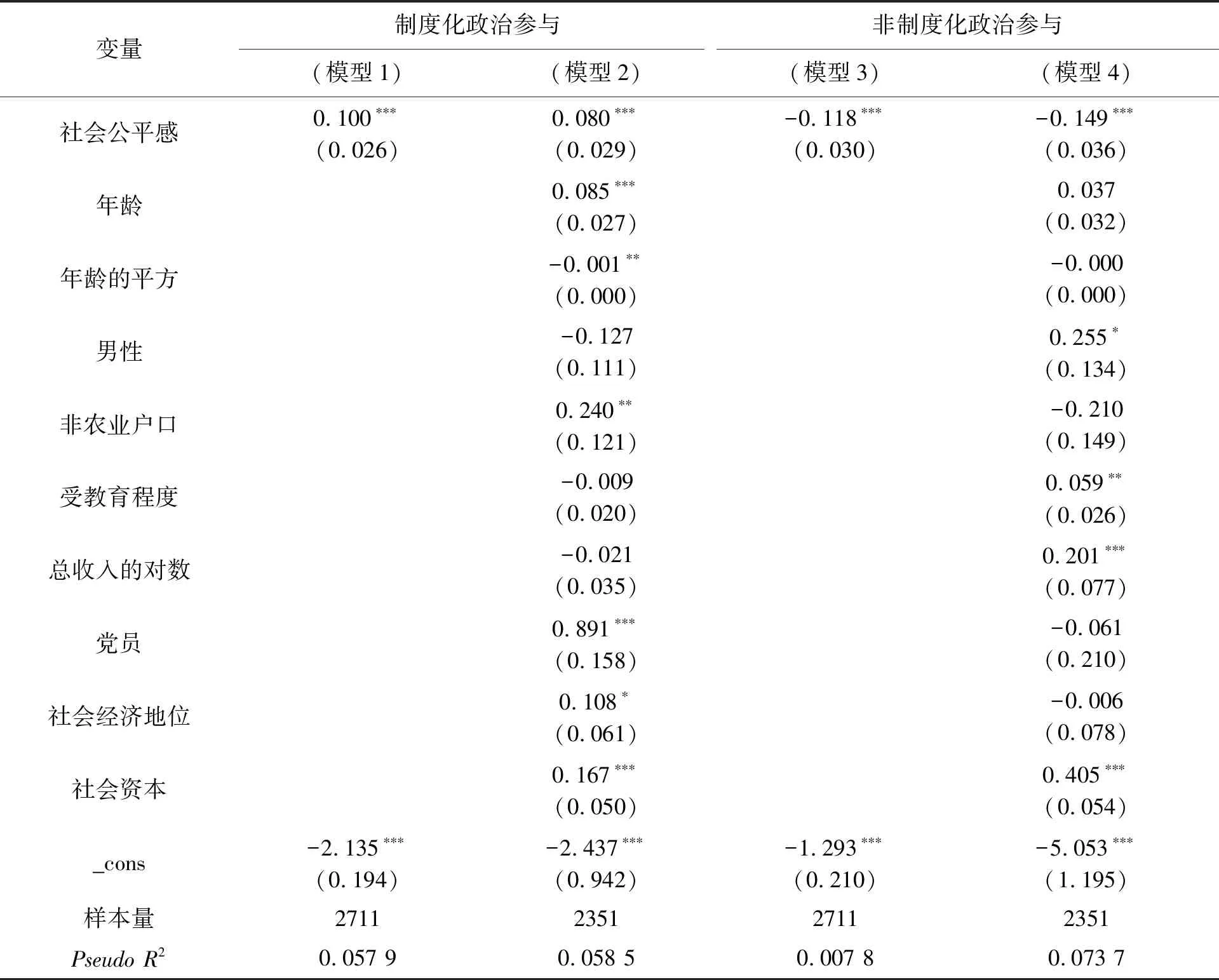

(二)社会公平感对流动人口政治参与的影响

流动人口社会公平感对政治参与的影响见表3,表格内分别为回归系数与标准误。模型(1)和(3)仅包括因变量和自变量,社会公平感显著影响了流动人口政治参与;模型(2)和(4)在其基础上增加各类控制变量,社会公平感仍产生显著影响。流动人口社会公平感每提升一个单位,制度化政治参与的可能性增加1.083(e0.080)倍;非制度化政治参与的可能性降低1.161(e0.149)倍,说明公平感越高,流动人口制度化政治参与的可能性越高,非制度化政治参与的可能性越低,证实了研究假设1。社会公平感能促进个体间有效合作,是实现社会协调的前提条件[27-28]。流动人口的社会公平感越高,对社会正面的认知越多,也更积极行使作为公民的权利,从而提升他们制度化政治参与的可能性[9]。另外,流动人口制度化政治参与也是实现社会融入的途径之一[22]。研究发现,流动人口的社会公平感越低,非制度化政治参与的可能性越高[9]。总的来说,社会公平感与流动人口的政治参与行为之间呈现倒“U”型关系,即社会公平感与制度化政治参与显著正相关,与非制度化政治参与显著负相关。

表3 社会公平感对流动人口政治参与影响的Logistic回归结果

模型(2)和(4)比模型(1)和(3)Logistic回归的Pseudo R2上升,说明模型对因变量变动的解释力增强,模型拟合程度得到改善。流动人口的年龄、性别、户口、受教育年限、总收入对数、政治身份、社会经济地位、社会资本等对政治参与都有显著影响。具体而言,男性比女性的非制度化参与可能性要高1.290(e0.255)倍,相较于女性,男性的政治认知、权利意识往往较高,政治参与的可能性也较高。流动人口年龄每增加一岁,其制度化政治参与的可能性提高1.089(e0.085)倍,且与年龄的平方呈显著负相关,年龄对制度化政治参与的影响呈倒“U”型。一般而言,流动人口年龄越大,闲暇时间越多,社会经验越丰富,制度化政治参与的可能性就越高,但当年龄大到一定程度时这种可能性开始降低。非农业户口流动人口的制度化政治参与是农业户口的1.271(e0.240)倍。流动人口的受教育年限每增加一年,其非制度化政治参与的可能性上升1.061(e0.059)倍。党员的制度化政治参与是非党员的2.438(e0.891)倍。社会资本同政治参与在0.1%的水平下显著正相关,这同以往的研究结论相一致[23]。流动人口参加的社会组织越多,说明其人际关系越广,能够获取更多的信息并降低政治参与成本。同时,社会资本较高的流动人口被政治动员的可能性也越大[29]。

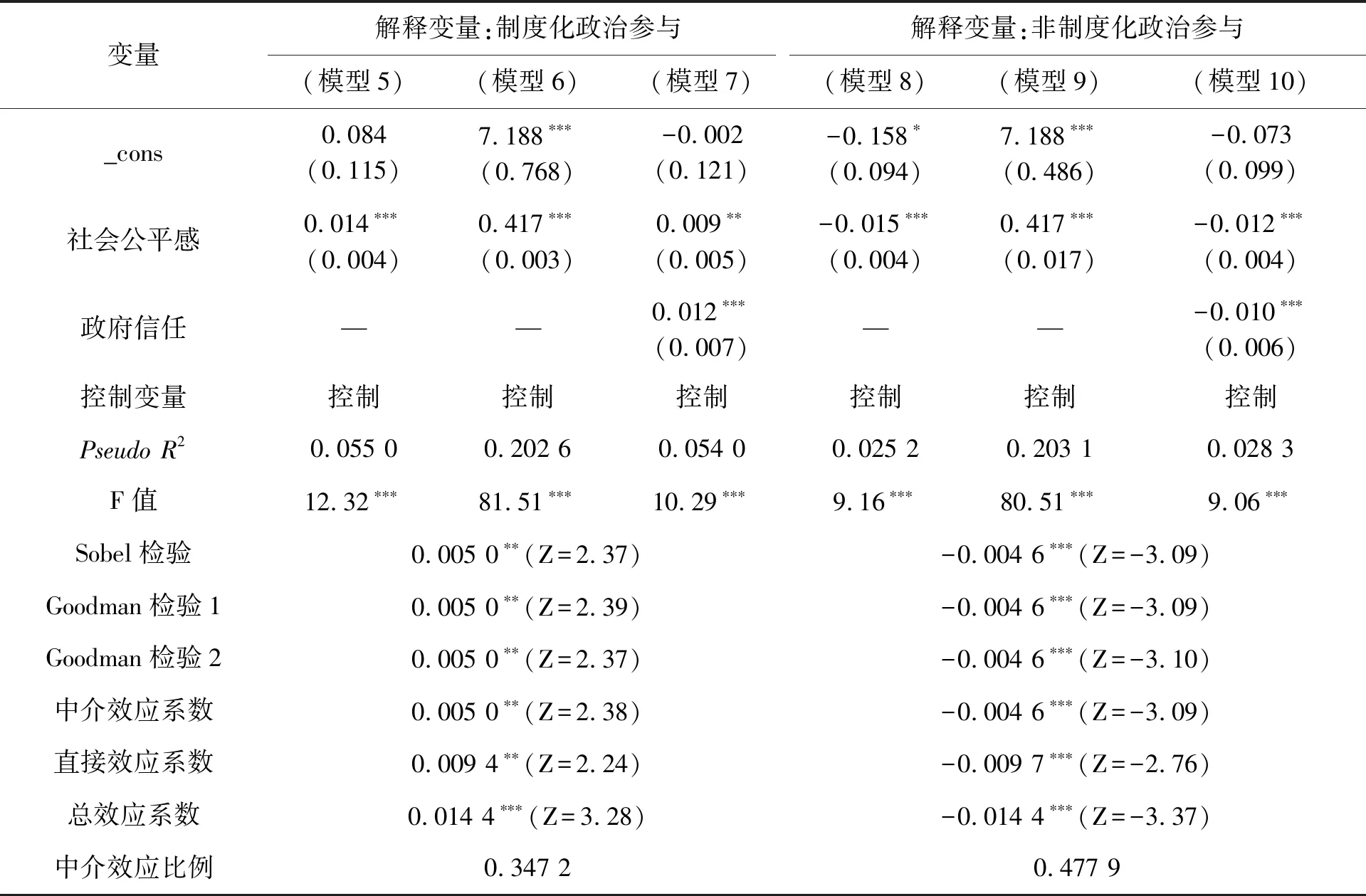

(三)政府信任感对流动人口政治参与的中介作用分析

表4中模型(5)和(8)为中介效应检验步骤一,检验社会公平感对流动人口政治参与的作用:制度化政治参与在1%的水平上显著为正;非制度化政治参与在1%的水平上显著为负,表明社会公平感越高,流动人口制度化政治参与的可能性越高,非制度化政治参与的可能性越低,支持了本文的研究假设2。模型(6)和(9)为中介效应检验步骤二,检验自变量对中介变量的作用,社会公平感分别在1%、10%的水平上显著为正,表明社会公平感越高流动人口的政府信任感越强。模型(7)和模型(10)为中介效应检验步骤三,政府信任感的系数分别在1%的水平上显著,表明政府信任感是影响流动人口政治参与的重要因素。社会公平感的系数虽然依然显著,但与模型(5)或(8)相比,系数值发生变动。检验结果表明,政府信任感在社会公平感和政治参与之间存在部分中介效应,即影响路径为“社会公平感—政府信任感—制度化政治参与/非制度化政治参与”。本文在Sgmediation命令检验过程中提供了3种显著性检验,均呈显著性,假设2得到了支持。

表4 基于政府信任感的中介效应检验(n=2 351)

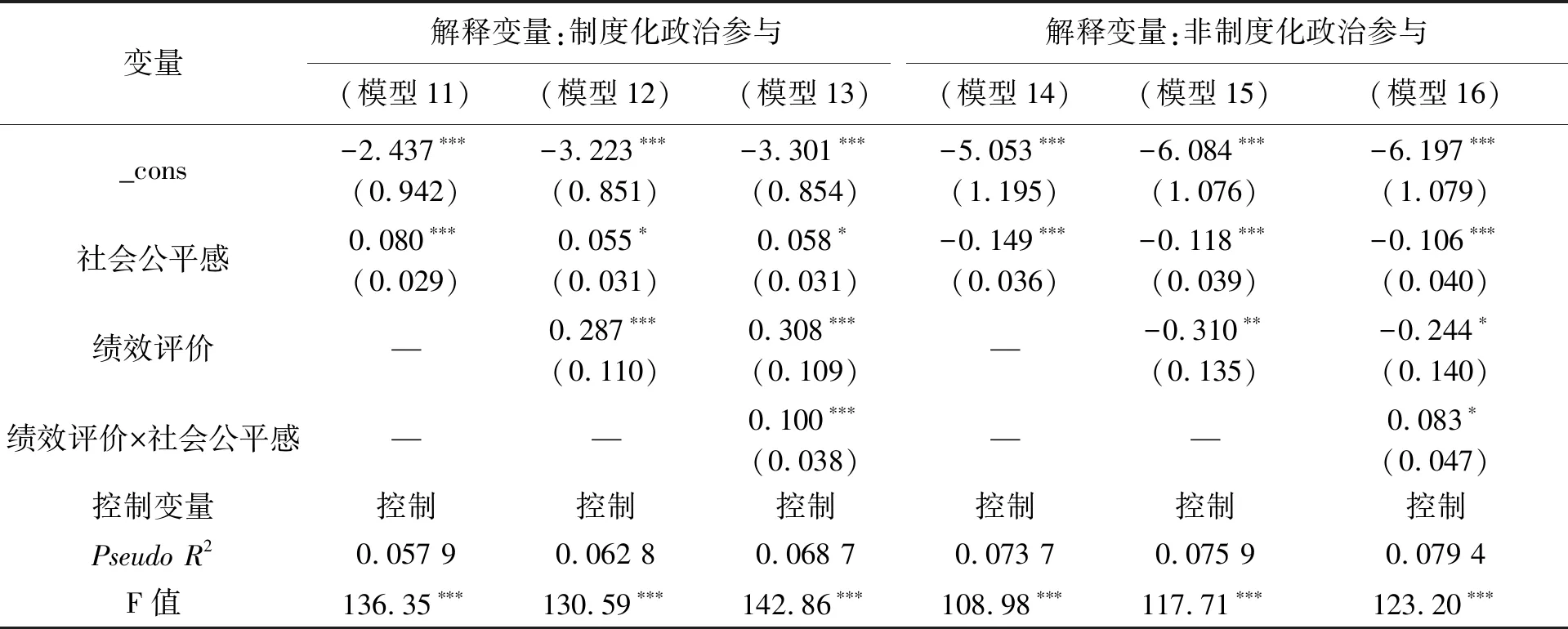

(四)绩效评价对流动人口政治参与的调节作用分析

结合前文研究假设,本文采用层次回归法检验绩效评价对流动人口政治参与的调节作用,由于自变量和调节变量均为连续变量,回归前对其进行中心化处理,以避免发生共线性问题。由表5可知,当绩效评价作为调节变量时,模型(13)自变量的回归系数显著大于模型(12)和(11),模型(16)自变量的回归系数显著大于模型(14)和(15);且模型(13)和(16)中的社会公平感与绩效评价乘积交互项的回归系数显著为正,表明绩效评价在社会公平感对流动人口政治参与的影响过程中发挥显著的调节作用,假设3得到验证。随着政府绩效评价成绩的提升,社会公平感提高了流动人口制度化政治参与的可能性,同时降低了其非制度化政治参与的可能性。

表5 基于绩效评价的调节效应检验(n=2 351)

(五)社会公平感对不同流动人口群体政治参与的影响

由模型(2)和(4)可知,流动人口的社会公平感对其政治参与产生显著影响。不同户籍的流动人口对社会公平的感知并不相同,社会公平感对政治参与产生的影响也不相同。本文采用分样本回归,将流动人口分为农业户籍和非农业户籍两类,分析社会公平感对不同户籍流动人口政治参与的影响,结果见表6。

表6 基于不同户籍流动人口的异质性检验

我们看到,在制度化政治参与中,农业户籍流动人口群体的社会公平感与制度化政治参与在1%水平上显著为正;但非农业户籍流动人口群体的社会公平感与政治参与关系并不显著,出现“背反效应”。(2)文中提出的“背反效应”是指社会公平感对城乡户籍流动人口政治参与情况的影响呈现不同且相反的研究结果,该概念由池上新等人首次提出,具体请参见:池上新,陈诚.背反效应:人口流动与城乡居民的政治态度[J].中国农村观察,2016(5):22-36.从非制度化政治参与来看,农业户籍流动人口非制度化政治参与的可能性随着社会公平感的降低而提高。原因可能有以下几个方面:第一,相比非农业户籍流动人口,农业户籍流动人口有着较低的社会公平感、政府信任程度和制度化政治参与水平[2];第二,农业户籍流动人口对于流入城市的制度、环境变化感知比较敏感,从而表现出更低的社会公平感;第三,农业户籍流动人口的非制度化政治参与行为受到多方面因素影响[30];第四,当农业户籍流动人口进入城市后,对比参照组从惠农设施转向城市基础服务设施,从而产生相对较强的社会不公平感[2]。

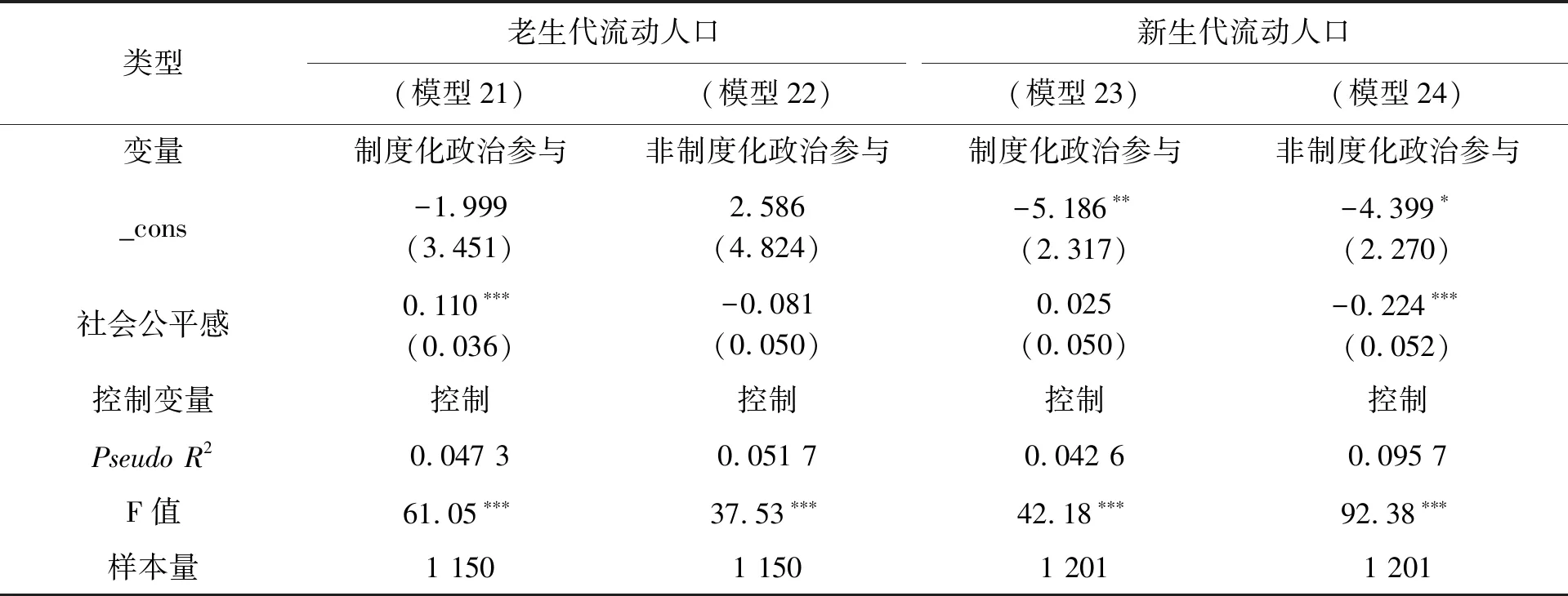

不同年龄个体对社会公平的感受不同,因此社会公平感对不同年龄阶段流动人口政治参与的影响也有差异。在此,将流动人口划分为“老生代”(1980年及之前出生)和“新生代”(1980年后出生)两类,分别进行回归分析后结果见表7。

表7 基于年龄段流动人口的异质性检验

在制度化政治参与中,老生代流动人口的社会公平感在1%水平上显著为正,但新生代流动人口的社会公平感对其制度化政治参与的影响并不显著。而在非制度化政治参与中,新生代流动人口的社会公平感在1%水平上显著为负,老生代流动人口的社会公平感对其非制度政治参与的影响并不显著。可以发现,在该样本分类中“背反效应”更加明显。究其原因,可能是因为新生代流动人口流入时间较短,对流入地的社会、政治认同还需要一段时间,社会融入程度相对较低,对公平的感知反应较慢,还不能有效地行使个人的公民权利。其次,老生代流动人口工作比较稳定,可能有更多时间进行制度化政治参与,而新生代流动人口绝大部分还处于事业拼搏阶段,没有充足时间进行制度化政治参与。最后,相比制度化政治参与,非制度化政治参与的风险较高,老生代流动人口已经在流入地积累了各类资本,导致他们不会轻易采取激进的方式进行政治表达。

四、结论与建议

本文利用2021年中国社会状况综合调查数据(CSS),运用Logistics模型、中介效应检验和调节效应检验,考察了社会公平感对我国流动人口政治参与的影响及其机制。

相比其他群体,流动人口的社会公平感较低,但过去十几年一直不断提升,尤其是对高考制度、司法与执法领域的公平感知最高。社会公平感对流动人口的政治参与有显著影响,较高的社会公平感能有效促进流动人口制度化政治参与,而抑制其非制度化政治参与。流动人口较低的社会公平感提高了他们非制度性政治参与的可能,给社会稳定带来一定的风险。因此,应进一步推动户籍制度改革,让流动人口和流入地户籍人口享受同等待遇,打破流动人口社会参与过程中有形或者无形的壁垒,为他们提供平等的政治参与机会,扩大流动人口参政渠道。政府还要不断完善流动人口社会保障体系,尽快实现养老保障、医疗保障的全国统筹转移等,提高流动人口的社会公平感。

在社会公平感和政治参与之间,政府信任感发挥着部分中介作用,存在着“社会公平感—政府信任感—政治参与”的逻辑链条,即流动人口的社会公平感显著影响其政府信任感,进而影响其政治参与。因此,政府部门要提高工作效率,转变工作作风,真心实意为群众办实事,解决他们急难愁盼的问题,只有提高流动人口的政府信任感,才能提高其政治参与积极性。

在社会公平感和政治参与之间,绩效评价发挥着调节作用,即流动人口对政府的积极评价能提高他们的政府信任感和社会公平感,促进他们的制度化政治参与,减少其非制度化政治参与。因此,政府可以通过提升绩效感知来提高流动人口政治参与水平。如流入地政府可建立专门为流动人口群体服务的部门,通过线下线上相结合的方式,搭建多样化平台,鼓励流动人口参政议政。在流动人口比较集中的社区,可在居委会增设流动人口代表,方便工作人员与流动人口联系。在流动人口较多的单位,可在工会中增加流动人口代表,方便他们反映情况,提出政策建议。利用网络加强对政府绩效的积极宣传,让流动人口知晓政府的政策和政策实施效果,进一步提升政府的影响力和公信力。不断完善电子政务建设,通过大数据分析流动人口的个性化需求,有效解决流动人口的现实问题。