缅甸族际社会心理距离调适的政治信任效应

孔建勋,郝栋男

(云南大学“一带一路”研究院,云南 昆明 650091)

族群矛盾是当前许多发展中国家的主要国内问题,寻求缓解之道成为学界关注的主要任务之一。族群冲突的既有研究多从族群政治领域入手,重点分析族群冲突爆发的宏观解释路径,以及在不同文化、政治或经济条件下如何避免族群冲突等,研究手段多为理论思辨和案例分析,鲜有从微观的调查数据入手、结合理论导向和定量导向的实证研究。此背景下,选取合适的案例和调查数据,探求族群冲突的微观心理根源,完善现有理论,并为国际社会中发生的或潜在的族群冲突提供合适的解决方案,成为亟待解决的问题。缅甸是一个族群多元、族际关系错综复杂的国家,独立至今始终存在着较为严重的族际矛盾和族群冲突问题,对其民族国家建构、国内政治稳定、经济发展和社会和谐造成了深刻的负面影响。族际社会心理距离作为微观层面的指标,能够关联族群冲突的心理根源。同时,社会资本理论认为,信任是社会资本的核心要素之一,能够在一定程度上促进不同群体的社会互动。(1)[美]托马斯·福特·布朗:《社会资本理论综述》,木子西译,载《马克思主义与现实》 2000年第2期。因此,本文选择缅甸作为分析案例,利用缅甸独立智库“缅甸调查研究所(Myanmar Survey Research)”于2018—2019年开展的缅甸全国性概率抽样调查数据,使用博加达斯社会心理距离量表分析不同维度的政治信任对族际社会心理距离的影响路径和调适作用,并探索政治信任和族际社会心理距离调适在性别、教育程度和族群等方面的差异,以期丰富族群冲突和族际社会心理距离研究的理论体系。首先,本文将梳理有关政治信任与族际社会心理距离的既有研究和核心观点,并对缅甸族际矛盾的既有解释路径进行整理归纳;其次,在既有理论的基础上构建政治信任对族际社会心理距离调适的作用路径,并据此提出文章的研究设计,利用数据构建统计分析模型;再次,对族际社会心理距离调适的政治信任效应(包括直接效应和间接效应)进行实证分析,得出数据结论;最后,在数据结论的基础上提出对族际社会心理距离调适的理论思考。

一、研究综述

(一)政治信任的研究脉络

在政治思想史的既有研究中,最早关注“信任”的是英国政治学家约翰·洛克(John Locke),他认为,社会将权力交给统治者是出于对统治者的潜在信任,民众让渡一些权力给统治者,并相信政府会满足其利益诉求,政府和公民之间是一种信托关系。(2)[英]约翰·洛克:《政府论》(下篇),叶启芳,瞿菊农译,北京:商务印书馆,1997年版,第63页。马克斯·韦伯(Max Weber)在其著作《经济与社会》中指出,“没有任何一个统治者会自愿满足于仅仅以物质的动机或仅仅以情绪的动机、或者仅仅以价值合乎理性的动机作为其继续存在的机会,毋宁说任何统治者都企图唤起并维持对它合法性的信仰”(3)[德]马克斯·韦伯:《经济与社会》(上卷),林荣远译,北京:商务印书馆,1997年版,第239页。。合法性来源于政府权威,而政府权威存在的前提条件是公民对政府具有足够的信任,愿意按照原定的约定让渡一些权力给统治者。德国政治学家尤尔根·哈贝马斯(Jürgen Habermas)认为,政治系统需要尽可能投入各种不同程度的“大众忠诚”,合法性危机即合法性系统无法在贯彻来自经济系统的控制命令时把大众忠诚维持在必要的水平上,因此,他所认为的“政治信任”,是一种关于政治合法性的普遍的赞同意愿。(4)[德]尤尔根·哈贝马斯:《合法化危机》,刘北成,曹卫东译,上海:上海人民出版社,2000年版,第64~65页。

既有的关于政治信任的研究多从政治系统运转、政府执政合法性等方面阐述,因此可以将政治信任概念界定为:公民对于国家政治系统的认可和支持,是对其合法性的认同。从广义上来看,政治信任的客体包括总统、政党、议会、行政、司法部门、军人、警察、公务员、官方媒体等所有同政治生活相关的部门或机构;而从狭义上来讲,政治信任仅是公民对于政府的信任程度。

(二)族际社会心理距离研究的兴起

族群冲突的微观心理因素即某一族群或个人对其他族群的接纳感,具体表现即为族际社会心理距离,距离越远,代表接纳感越低,反之,距离越近,代表接纳感越高。因此,社会心理距离指标是族际接纳感较为可信的测量工具。社会心理距离是用于描述群体间亲密或偏见程度的指标,指的是不同的种族、文化、宗教、阶层、国别及性别的个人与群体之间亲近或疏远的程度,其概念经历了百余年的丰富和发展。该概念最初由法国社会学家加布里埃尔·塔尔德(Jean Gabriel Tarde)提出。塔尔德认为,社会心理距离存在于阶级之间,是阶级之间关系亲密度的反映。他强调的是社会心理距离的阶级属性。(5)[法]加布里埃尔·塔尔德:《模仿律》,何道宽译,北京:中国人民大学出版社,2008年版,第1~8页。其后,德国社会学家格奥尔格·齐美尔(Georg Simmel)将社会心理距离由阶级层面引入个体视角,赋予其主观色彩。(6)[德]格奥尔格·齐美尔:《货币哲学》,陈戎女,等译,北京:华夏出版社,2007年版,第384~385页。之后,美国芝加哥社会学派的罗伯特·帕克(Robert Park)和埃梅斯特·伯吉斯(Emest Burgess)提出,社会心理距离应被定义为存在于个人和群体之间的亲近程度,并将该概念运用到美国种族和族群关系的研究中,为族际社会心理距离研究的发展提供了最初的思考模式。(7)Park R E:Race and Culture,American Sociological Review,15(3),1950.博加达斯(Bogardus)将该概念扩展为“能够表现一般的前社会关系和社会关系特征的理解和亲密的等级与程度”(8)Bogardus E S:Social Distance and Its Origins,Journal of Applied Sociology,9(2),1925.,两个群体的社会心理距离越大则代表着在现实生活中彼此的互动愿望越弱。他设计了一套可以测量各个种族之间关系的问卷,即“博加达斯量表(Bogardus Scale)”,从7种程度由高到低的亲近或疏远的社会关系出发,通过人们对这些社会关系的选择来判断群际社会心理距离的远近。该量表由一组表示不同社会接纳程度的表述组成,这7种社会关系由高到低分别是配偶、朋友、邻居、同事、可以作为本国公民、可以作为移民和应该被限制入境。这是一组典型的累积型量表,选择更亲近关系代表着将同意所有更弱的关系。

学界有关族际社会心理距离的研究大致分为两类:定性研究和使用微观数据的定量研究。定性研究的文章往往在选取特定案例的基础上分析族际社会心理距离的定义、表现、产生原因及其作用或影响等。(9)刘有安:《族际交往中的“民族心理距离”解析》,载《云南社会科学》2008年第5期。基于微观数据的定量研究有两个侧重点,一是研究特定族群社会心理距离的特征和表象,二是研究特定族群社会心理距离的影响因素等。(10)Javakhishvili N,Schneider J F,Makashvili A,et al:Ethnic Social Distance:A comparison of Georgian,German and Japanese students,Journal of Social Management,10(2),2012.

(三)缅甸族群矛盾的既有解释路径

自独立以来,缅甸已出现几十个大小不一的少数民族地方武装,长期与中央政府对峙,甚至爆发武装冲突。可以说,族群冲突是缅甸民族国家建构和政治稳定的最大挑战之一。针对该议题,国内外学者进行了较多的案例和定性分析,其中多数文献聚焦于缅甸族群冲突的根源,分析主题包括以下几个方面:

首先是关于族群矛盾的历史遗留问题。有学者认为,缅甸历史上长期存在着缅族与少数民族不平等地位的情况,缅族一直处于统治地位,且彼此缺乏有效的民族融合期。国内各民族的融合程度越低,遗留的问题越多,(11)邹怀强:《缅族崛起对缅甸及其周边地区民族分布格局的影响》,载《思想战线》2021年第3期。处于经济和政治劣势的少数民族无法形成对国家的整体认同感。此外,由于缺乏中央集权,缅族同少数民族间长期处于政治分离的权力结构中,一些民族形成了相对独立的政权。(12)焦佩:《族群冲突对缅甸民主转型的影响》,载《东南亚研究》2014年第4期。因此,“缅甸的族群问题,实质上是代表主体族群缅族的中央政府不承认与少数族群之间的对立问题”(13)阳举伟,左娅:《缅甸族群冲突与族群和解进程探究》,载《东南亚研究》2018年第4期。。

其次是关于缅甸民族国家构建的研究。以《彬龙协议》为例,1947年2月,缅甸各方及英国政府代表于掸邦彬龙镇召开了少数民族代表的会议,通过了《彬龙协议》,确定了联邦制和少数民族自治的政治结构。然而,因长时期的不平等架构以及缅甸政府与各少数民族在协议解读和自治权问题上的分歧,《彬龙协议》并未发挥实际效果,反而成为缅甸内战爆发的一个重要因素。缅甸政府未能履行《彬龙协议》,同时未能尊重少数民族的权益,是造成后来少数民族以武装力量对抗缅甸政府的原因之一。

最后是关于宗教与族群矛盾的研究。在缅甸,宗教问题往往和民族问题相生相伴。近年来,缅甸佛教民族主义和佛教极端主义思潮甚嚣尘上,具体表现为佛教徒与穆斯林之间的暴力冲突,缅族试图将缅甸表述为只拥有一种宗教即佛教的单质化国家。(14)钟小鑫:《缅甸佛教极端主义的历史根源及其当代展演——入世传统、民族主义与政治修辞》,载《东南亚研究》2017年第5期。缅甸族群冲突激增与佛教民族主义兴起密切相关,(15)张蕾:《缅甸政治转型期的佛教民族主义——宗教能力和政治需求的互动联盟》,载《南亚研究》2018年第3期。其与国内民粹主义结合,迫使缅甸政府在处理缅族与少数民族尤其是若开邦罗兴亚人的关系中迎合“民意”,加深了族际的隔阂。

无论是历史遗留因素,还是国家构建问题,亦或是宗教民族主义因素,归根结底是各民族之间的相互接纳感较低,上述有关缅甸族群冲突频发的原因也可以视作是各民族之间接纳感低的解释路径。另外,关于缅甸族群冲突原因的既有文献多从宏观层面进行案例分析和思辨性研究,而从微观个体层次进行实证分析的较少。接纳感是个体对于其他个体或群体的接受程度,因此相比较于既有的研究方法,接纳感或民族间社会心理距离的研究更适合从微观层面、使用微观调查数据进行分析。

二、政治信任与族际社会心理距离调适的理论架构

有关族际社会心理距离的影响因素,现有的研究主要有两种解释路径。其一是微观层面的个体特征,包括社会地位差距、经济收入差距、生活方式、教育水平、认知偏差等;其二是宏观层面的客观因素,包括空间距离、历史争端等。既有的文献已经证实这些因素同族际社会心理距离的相关关系。本文认为,政治信任作为普通民众的政治心理和情感因素能够对族际社会心理距离调适产生积极效应。

(一)族际社会心理距离解释路径中的政治信任

之所以要研究群体之间的社会心理距离,是因为一个群体无法准确地预测另外一个群体的行为,这种“不确定性或风险”就是信任缺失。社会资本理论认为,“信任”在社会关系中充当了非常重要的角色,是社会资本的核心要素之一。良好的信任能够在很大程度上促进不同群体间的协作和互动,对群际社会心理距离产生调适作用。(16)张文宏:《社会资本:理论争辩与经验研究》,载《社会学研究》2003年第4期。

政治信任的客体是同政治生活相关的诸部门或机构,而族际社会心理距离的客体是不同的民族。因此,需要从其他角度对两者的关系进行分析。首先,从社会资本积累的角度来看,“群际信任”和“政治信任”的关系在于,政治信任处于较高水平时,社会资本更容易得到积累和共享,从而增强不同群体之间的社会互动与联系,提升群际信任水平,调适群际社会心理距离。其次,针对不同客体的政治信任往往会因该客体对族际关系的不同态度而影响到个体的族际社会心理距离,即不同种类的政治信任会与该机构的其他变量结合进而影响个体的族际社会心理距离。例如,对本国政府信任度高的群体的族际社会心理距离一定会受到政府对本国族际关系态度的影响,一般而言,政府对族际关系的态度会影响到一个群体对其他群体的态度,且政府信任度越高的群体所受影响越大,而群体的族际关系态度会进而影响其族际社会心理距离。因此,若各机构对于本国族际关系的态度不同,也会导致对这些机构持有不同政治信任度的群体的族际社会心理距离差异。再次,政治信任概念有“认可”态度的内核,信任某一机构往往也代表着认可该机构处理族际关系的行为,进而影响到一个群体对其他群体的族际社会心理距离。最后,政治信任的存在可以产生信任传递效应,即人们在政治领域的信任会扩展到其他社会领域。当人们对政治领导和机构感到信任时,他们更容易对整个社会的其他方面产生信任,包括不同群体之间的信任,从而在一定程度上对群际社会心理距离产生调适作用。

(二)政治信任的分类模式

既有的研究还探讨了不同类型政治信任的结构差异。有关政治信任的类型,不同学者的观点大同小异,大多认为政治信任可以分为政治体制信任、政府信任和公民之间的信任,其中,政治体制信任包括对议会、政府机构等的政治信任,政府信任包括对政治精英、总统、公共政策的信任,公民之间的信任包括团体内部的信任和民众之间的信任。(17)熊美娟:《政治信任测量的比较与分析——以澳门为研究对象》,载《公共管理学报》2014年第1期。另一种分类方式依据中央和地方的差异将政治信任分为“中央政府的信任”和“地方政府的信任”。据此,有学者提出了“差序政府信任”和“反差序政府信任”的概念。(18)吕书鹏:《不同政府信任类型对公民政治参与的影响——基于第三波ABS数据的实证研究》,载《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2017年第4期;王浦劬,郑姗姗:《政府回应、公共服务与差序政府信任的相关性分析——基于江苏某县的实证研究》,载《中国行政管理》2019年第5期;陈丽君,朱蕾蕊:《差序政府信任影响因素及其内涵维度——基于构思导向和扎根理论编码的混合研究》,载《公共行政评论》2018年第5期。

自2011年始,到2021年政治转型的十年里,缅甸属于军政分开的政权二元化结构,军队和政府体制是相互独立的系统,军队不仅有自己独立的财务和人事体系,并且在国家政治权力结构中占有比较大的比重。在缅甸,对于军队和警察的信任是普通民众政治信任的主要内容,因此,“政治体制信任、政府信任和公民之间的信任”分类模式不适用于缅甸的政治现实。鉴于此,本文提出了一种能够适用于缅甸政治信任情况的分类模式,即“身边政治信任”与“上层政治信任”。“身边政治信任”指的是对政府职员、军人和警员等日常生活中能够接触到的体制的信任;“上层政治信任”指的是对总统、中央政府、政党和议会等日常生活中不容易直接接触到的政治上层架构的信任。该分类模式的优点在于,首先,能够整合和兼顾缅甸政治信任相关的所有现实情况;其次,“上层政治信任”所涉及的机构多与时任执政党缅甸全国民主联盟(下文简称为民盟)有关,“身边政治信任”所涉及的机构多拥有军人背景,鉴于民盟和缅甸政府军对于族群关系问题态度的差异,民众对于两类机构的政治信任差异也会影响其族际社会心理距离,从而便于进行比较分析;最后,不同类型的政治信任并非独立存在,而是相互关联的。因此,该分类模式便于本文对两种不同类型的政治信任间的关系进行分析:民众会在日常生活中受到“上层政治”的影响,包括通过电视、互联网等途径,但更直接的是受到“身边政治”的影响。一般而言,直接影响会因间接影响的介入而产生变化,因此“身边政治”会通过“上层政治”的中介影响而发生变化。

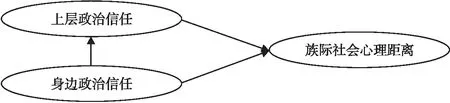

具体的分析路径如图1所示,本文所研究政治信任对族际社会心理的调适作用包括两个方面。其一是分析上层政治信任和身边政治信任对族际社会心理距离的回归分析;其二是路径分析,即分析身边政治信任通过上层政治信任的中介影响后与族际社会心理距离的相关关系。

图1 族际社会心理距离调适的政治信任分析路径

三、研究设计和模型方法

(一)数据来源

本文研究的数据来源于缅甸调查研究所于2018至2019年联合开展的缅甸全国性概率抽样。全缅符合抽样年龄的调查对象有3300多万人,约占全国人口的66%。调查采用分层多阶段随机抽样设计,利用计算机面访系统(CAPI)在缅甸全国各省邦以及内比都特区的范围内进行抽样数据采集。各阶段的抽样方法为:第一阶段以各省邦的乡镇为初级抽样单位;第二阶段根据缅甸政府官方划定,除仰光和曼德勒外,其他每个乡镇均有城镇和乡村两个部分组成。城镇地区的抽样单位为街区,乡村地区的抽样单位为村落。平均每个乡镇包括5个街区和80个村落。因此第二阶段的抽样单位为各省邦的街区和村落。第三阶段以各街区或村落中的家庭住户为三级抽样单位,第四阶段以家庭住户中的个人为最终抽样单位。该调查对象为18岁以上的法定成年人,最终获得样本5000个,其中,城镇调查对象占50.64%,乡村调查对象占49.36%。

(二)变量描述

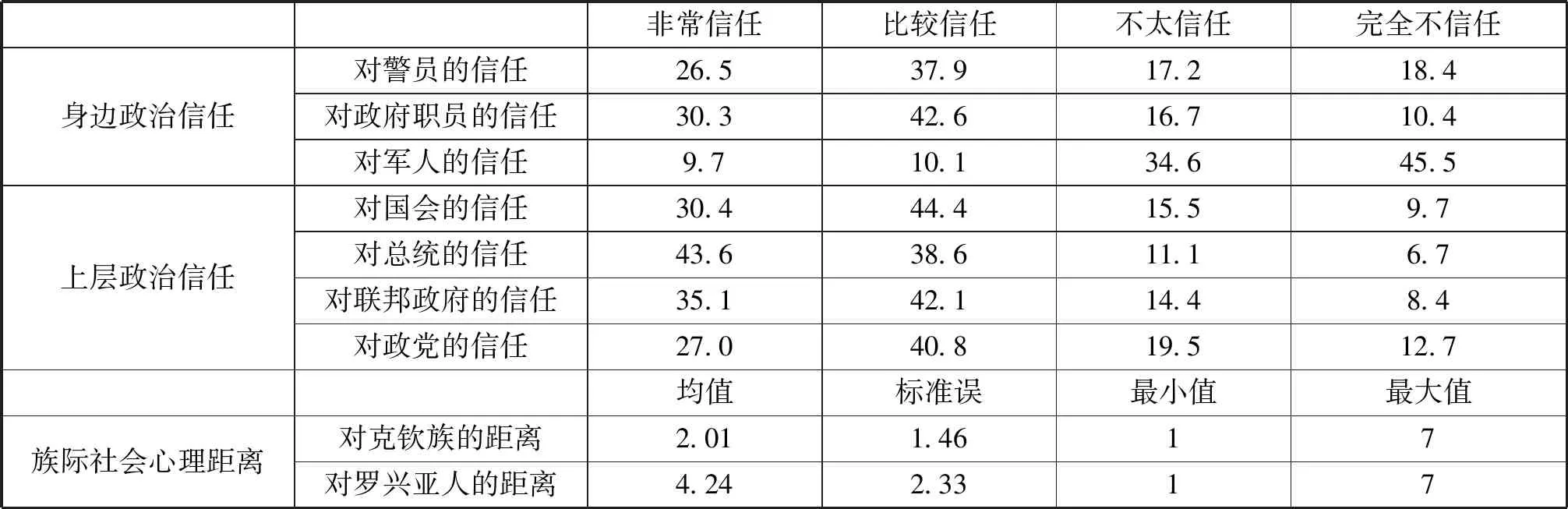

1.政治信任。在2018—2019缅甸全国性概率抽样调查数据中,政治信任变量测量受访者对总统、中央政府、政党、国会、军人、政府职员和警员7个维度的信任程度。答项为四分类的定序变量,“非常信任”“比较信任”“不太信任”“完全不信任”。按照前文政治信任的分类模式,本文将政治信任变量分为“身边政治信任”和“上层政治信任”。“身边政治信任”包括对军人、政府职员和警员的政治信任,“上层政治信任”是对总统、中央政府、政党和国会的政治信任。

2.族际社会心理距离。该调查利用博加达斯量表,针对克钦族、罗兴亚人两个在缅甸社会中族群矛盾比较突出的群体进行测度,形成受访者对不同族群的社会心理距离数据,其中最近的距离为受访者愿意与一个特定族群的成员结婚,随后的距离依序为愿意成为密友、邻居、同事、点头之交、同住一个城市,乃至不愿意让对方生活在缅甸,并依序赋值1至7。赋值越小、表明受访者对特定的一个族群的成员的社会心理距离越短、族际接纳程度越高。政治信任和族际社会心理距离的统计描述如表1所示。

表1 政治信任与族际社会心理距离的统计描述

(三)模型方法

从前文对信任和族际社会心理距离的描述可知,身边政治信任、上层政治信任、族际社会心理距离均为抽象概念,由不同数量的具体指标通过验证性因素分析和项目反应理论(IRT)方法,提取因子负荷系数作为潜变量。因此,本文根据图1所示的影响路径,构建结构方程模型(SEM),其中“身边政治信任”为外生变量、“上层政治信任”和“族际社会心理距离”为内生变量,本文除了分析两个政治信任维度各自对族际社会心理距离的直接影响之外,着重分析身边政治信任通过上层政治的中介对族际社会心理距离产生的间接效应。

关于结构方程模型中的测量模型,本文中受访者针对克钦族和罗兴亚人的族际社会心理距离变量为连续变量,因此通过常用的因子分析方法提取潜变量因子负荷。而本文政治信任的所有测量指标均为1至4的定序变量(均表示从“完全不信任”到“非常信任”)。由于定序变量不适用于因子分析,因为本文参照既有同类变量的处理技术,采用项目反应理论来提取潜变量,其数学表达式如下:

其中,θ是概率参数,bi为政治信任度从低一级到高一级的阈值,ai各测量指标对应潜变量的的因子负荷。关于结构方程模型中的结构模型,身边政治信任、上层政治信任和族际社会心理距离之间结构关系的数学表达式为:

η=βη+Гξ+ζ

其中,η为内生变量,ξ为外生变量,β为内生变量的因子负荷系数,Г是内生变量对外生变量的回归系数,ζ为干扰项。

四、实证结果分析

本部分首先将对政治信任和族际社会心理距离进行因子检验和因子提取结果分析。其次,将分析不同政治信任对于族际社会心理距离调适的影响,以及身边政治信任通过上层政治信任中介变量修正后对缅甸族际社会心理距离调适的影响。最后,将分析性别、受教育程度和族群与不同政治信任类型及族际社会心理距离的相关关系。

(一)政治信任和族际社会心理距离的测量模型

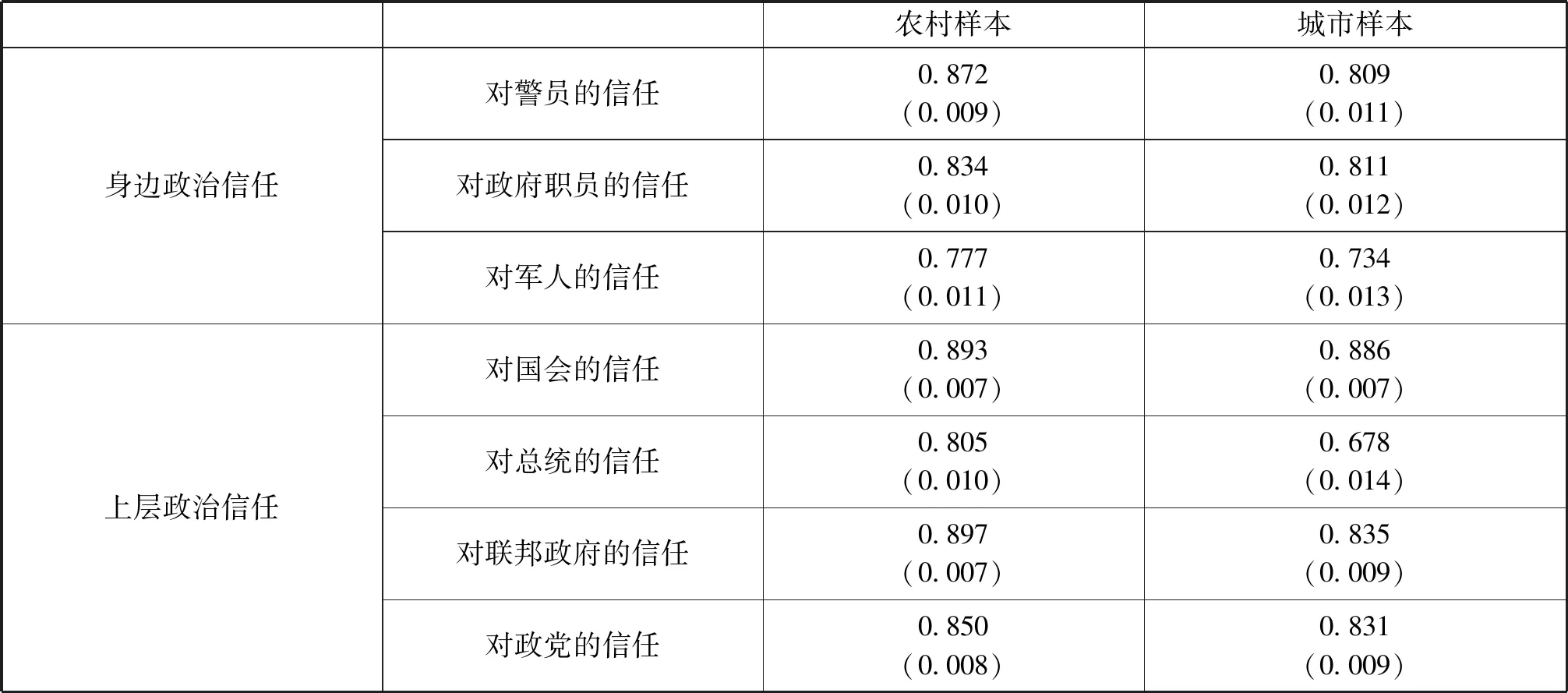

如前文所述,身边政治信任、上层政治信任和族际社会心理距离等几个潜变量都由各自的指标体系建构,因此本文通过常用的验证性因子分析方法(其中分类定序变量用IRT方法)来提取潜变量。在结构方程模型中,验证性因子分析为测量模型,每个测量指标所对应的因子负荷系数为其对潜变量的贡献值。考虑到缅甸的城镇和乡村有较大的差别,因此本文将总样本分成城市样本和农村样本进行分析,具体如表2所示。(19)在Mplus软件中,可以实现测量模型和结构模型同时在一个完整的模型里运行,但根据既有文献,对测量模型单独进行验证性因子分析,由此得出的因子负荷系数更为准确。因此本文政治信任和族际社会心理距离的验证性因子负荷系数为测量模型独立运行的结果。(参见Kline,R.B:Principles and Practice of Structural Equation Modeling,London:The Guilford Press,2015,PP.193~195.)总的来说,测量模型验证性因子分析的模型拟合度基本上符合统计量的要求。

表2 政治信任和族际社会心理距离的验证性因子负荷系数

总的来说,无论是对于城市样本,还是农村样本,三个潜变量的测量指标负荷系数大多超过0.7,只有针对农村样本的族际社会心理距离测量指标的负荷系数略低。此外,各测量指标对于潜变量的贡献值的大小,在城市样本和农村样本之间的差异不大,表明这三个潜变量的概念均适用于缅甸的城市和农村地区。

(二)政治信任对族际社会心理距离调适的直接效应和间接效应

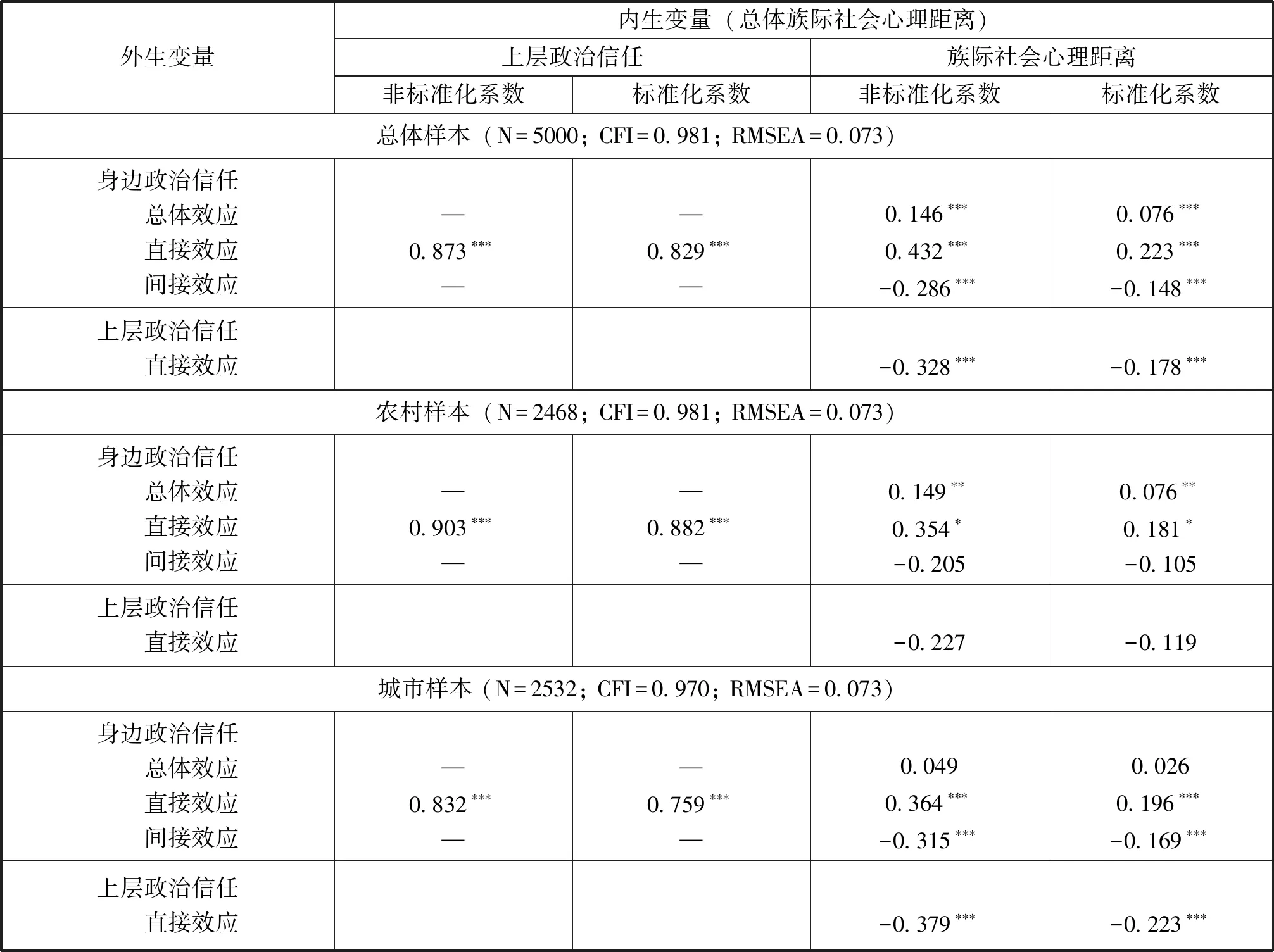

缅甸民众的政治信任对族际社会心理距离会产生什么影响?本文建立了如表3所示的回归分析模型。其中,直接效应指代个体的上层政治信任与身边政治信任对于其少数民族总体族际社会心理距离的影响机制;间接效应指的是身边政治信任在通过上层政治信任的中介影响后对总体族际社会心理距离的影响机制。此外,该模型还按照受访者来源地的不同对数据进行单独处理,以比较分析来自城市和来自农村的受访者政治信任同族际社会心理距离之间存有的影响机制。

表3 政治信任影响总体族际社会心理距离的直接效应和间接效应

首先,从政治信任影响族际社会心理距离的直接效应来看,身边政治信任变量同族际社会心理距离有显著的正相关关系,而上层政治信任变量同族际社会心理距离有显著的负相关关系。也就是说,受访者的身边政治信任对其总体的族际社会心理距离会产生负向影响,对身边政治机构的政治信任度越高,其族际社会心理距离越远;相反的是,受访者的上层政治信任对其总体的族际社会心理距离会产生正向影响,对上层政治机构的政治信任程度越高,其族际社会心理距离越近。

其次,从政治信任影响族际社会心理距离的间接效应来看,身边政治信任在通过上层政治信任的中介影响后,对族际社会心理距离呈现显著的负相关关系,即身边政治信任通过上层政治信任的影响后对族际社会心理距离产生正面影响。可知,在族际社会心理距离的解释路径中,上层政治信任能够对身边政治信任产生传递和引导效应。

最后,我们聚焦政治信任影响总体族际社会心理距离直接效应与间接效应的城乡差距。从表中可以看出,在城市样本中,身边政治信任同族际社会心理距离呈现显著的正相关关系,而上层政治信任同族际社会心理距离呈现显著的负相关关系;同时身边政治信任在通过上层政治信任中介变量影响后,对族际社会心理距离产生了正向影响。在农村样本中,身边政治信任同族际社会心理距离呈现显著的正相关关系,不同的是,农村受访者的上层政治信任对族际社会心理距离的相关关系不具有统计显著性,且身边政治信任通过上层政治信任中介变量影响后也不具有统计显著性。由此可知,缅甸城市和农村民众的政治信任对于族际社会心理距离的影响有所差异,具体表现在:其一,城市居民的上层政治信任度会促进族际社会心理距离调适,而农村居民的上层政治信任度对族际社会心理距离调适无明显影响;其二,农村居民的上层政治信任度并未对其身边政治信任产生中介作用。这表明,民盟在农村的政策宣传效果并不理想,也可能与农村居民对国家层面的政治行动缺乏兴趣和关注度有关。

得出数据结果后,应结合现实情况对其进行解析。该套数据收集于2018至2019年,在当时的缅甸国内政治形势下,缅甸的政治权力结构呈现明显“分割的二元化”,缅甸政府由民盟经2015年全国大选上台组建,同时,缅甸军队及代表军队的联邦巩固与发展党在国家权力架构中占有较大的比重。缅甸2008年宪法规定,应“始终坚持军队能参与和担负对国家政治生活的领导”,军方实际上始终掌握着缅甸最高国防和安全机构。(20)伍庆祥:《缅甸宪法与现代民族国家建构》,载《东南亚研究》2022年第3期。因此,民盟虽上台组建政府,但并不能完全主导国家立法和行政。这种国家权力的二元架构以及双方之间的微妙关系导致了军方同民盟之间对于国家运转的态度差异。

按照本文对于政治信任的分类,上层政治信任变量中的“总统、中央政府、政党和国会”均属于民盟主导的政府架构,而身边政治信任变量中的“警察、政府职员和军队”均属于军方背景的政治行动者。2016年3月上台以后,民盟便将民族和解作为其执政的“三大任务”之一,且将其视作民盟其他一切工作的基础,后续也不断出台了相关的政策文件,如成立“民族和解与对话中心”,并积极推动“21世纪彬龙会议”的召开等。可见,民盟对于缅甸族群冲突采取积极解决的态度。军方虽表示与民盟政府妥协,支持其民族和解方案,但是仍存在一定的态度局限。上层政治架构对于族群冲突保持积极推进和解的态度,而身边政治架构对于族群冲突持相反态度,是导致民众对其政治信任程度同族际社会心理距离相关关系产生差异的原因。

(三)个体特征对政治信任和族际社会心理距离调适的影响

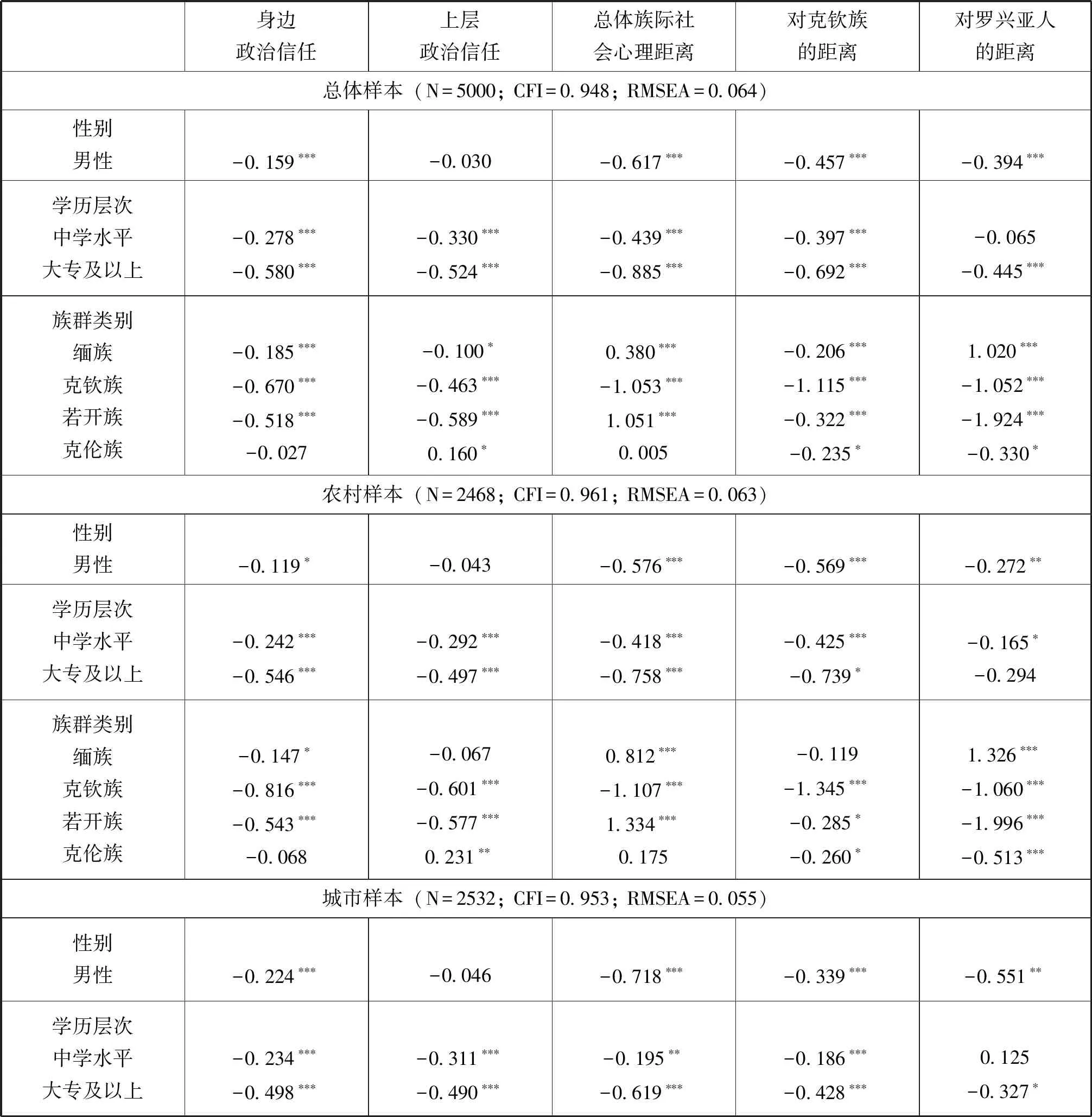

表4是个体的性别、学历和族群变量对政治信任和族际社会心理距离的回归分析模型。该表中性别变量将“女性”作为参照组,学历层次变量将“小学水平及以下”作为参照组,族群类别变量将“掸族”作为参照组进行分析。

表4 个体特征对政治信任和族际社会心理距离的影响回归系数

首先,从对缅甸各政治机构政治信任的性别差异来看,分析表4中数据可知,总体样本中男性的身边政治信任低于女性,而上层政治信任在性别之间没有显著性差异。由此可知,军人、政府职员和警察在女性中的信任度要高于男性;城市和农村的男性身边政治信任都低于女性,且上层政治信任同样无显著性的差异。但是,从城乡差异来看,城市居民对于身边政治信任的性别差异要大于农村居民。其次,从对缅甸各政治机构政治信任的学历差异来看,总体样本中,受教育水平同身边政治信任和上层政治信任均呈显著的负相关关系,受教育水平越高回归系数的绝对值越大,也就是说,学历越高,对于缅甸政治机构的政治信任越低;同时,身边政治信任的系数差大于上层政治信任,可知对于上层机构的政治信任的学历差异较低于身边政治信任。在城乡对比的样本中可以发现,学历对于政治信任的影响与总体样本差异不大,城乡之间的差异较小。可以得知,对于缅甸政治信任的影响因素来说,相同学历的民众的政治信任程度并无明显的城乡差异。最后,从对缅甸各政治机构政治信任的族群差异来看,总体样本中,除克伦族样本的回归系数无显著性外,克钦族和若开族的身边政治信任系数要远低于缅族和掸族,且没有明显的城乡差异;上层政治信任回归模型中,除城市样本中克钦族回归系数无显著性外,克钦族和若开族的政治信任要远低于缅族、掸族和克伦族,且在总体样本和农村样本中,克伦族的政治信任程度要远高于其他民族。

在族际社会心理距离的3个回归模型中,从性别差异来看,男性对于少数民族的社会心理距离得分要远小于女性,对克钦族和罗兴亚人的结果也大致相同,且城乡差异较小。可以得知,男性居民对于少数民族的社会心理距离比女性更近。从学历差异来看,不同学历的缅甸民众对少数民族的社会心理距离均比较近,且对比回归系数可知,受教育程度越高,政治信任对族际社会心理距离调适的作用越明显。从族群差异来看,比较明显的是若开族对于罗兴亚人的族际社会心理距离,其系数要远高于其他族群。

对于该数据结果的分析,第一,从性别差异来看,男性对于身边机构的政治信任低于女性,其族际社会心理距离比女性更近。缅甸的女性在佛教的精神意义上低于男性,且大多在经济上从属于男性,因此其政治接触和媒体接触的机会总体要比男性更低,进而导致男性对于政治生活的了解程度要高于女性,加之缅甸政府绩效和执行力等客观因素的影响,导致男性的身边政治信任低于女性。

第二,从学历层次差异来看,受教育程度越高,其政治信任程度越低,但其族群社会心理距离更近。一般而言,学历越高,其社会经济地位、社会资本和文化水平也就越高,代表其政治参与水平也更高,在缅甸政府和军方政策的影响下,容易导致更低的政治信任程度。此外,学历越高,代表其对少数民族的认知越客观,也越具有包容性,因此其族际社会心理距离越近。

第三,从族群类别差异来分析,缅甸少数民族的政治信任度远低于主体民族和人口较多的民族。缅族作为主体民族,长期在政治上享有其他民族无法相比的优势地位;掸族同缅族关系密切,且在2006年与缅甸政府达成和解,放弃了“独立建国”要求;此外,克伦族在缅甸独立后持续不断地进行民族分离运动,甚至一度成为整个缅甸少数民族分离运动的主导者,(21)李晨阳:《缅甸的克伦人与克伦人分离运动》,载《世界民族》2004年第1期。但因能动性和精英阶层消耗殆尽,于2012年同民选政府签署了和谈纪要,被迫承认了缅族的领导地位,(22)祝湘辉:《抗争与适应:族际关系视阈中的缅甸大选》,载《世界民族》2019年第4期。克伦族和政府军的争斗因此得到一定程度的缓解。与此形成对比的是若开族同缅甸政府军之间水火不容的景象。因牵扯到若开族与缅族、罗兴亚人等族群的矛盾,自2018年11月若开军同缅甸政府军的战事升级开始,双方之间的交战愈演愈烈,冲突十分频繁。克钦邦独立军是缅甸最大的地方民族武装势力之一。1994年,克钦独立军与缅甸军政府签署了停火协议,但2011年6月政府军再次进攻克钦独立军,双方仅维持了约17年的和平。若开族和罗兴亚人的冲突主要集中在宗教层面。若开族以小乘佛教信仰为主,而罗兴亚人以伊斯兰教为主,双方均居住在若开邦内,长期处于对立状态。可以推论,缅甸各民族之间的族际关系是导致其政治信任差异和族际社会心理距离差异的主要原因。

综上,根据数据分析可以得出以下关于缅甸民众政治信任与族际社会心理距离现实情况的几点结论:

首先,从直接效应来看,上层政治信任对缅甸民众的族际社会心理距离产生显著的调适作用,而身边政治信任对于缅甸民众的族际社会心理距离调适并未产生直接作用;从间接效应来看,身边政治信任通过上层政治信任的中介影响后对民众的族际社会心理距离的调适产生正面影响。

其次,从政治信任在族际社会心理距离调适作用中的城乡差异来看,城市居民的上层政治信任产生了显著的调适作用,且身边政治信任通过上层政治信任的中介影响后也会产生显著的正面影响,但农村居民的上层政治信任与其族际社会心理距离无明显关系,也并未对身边政治信任产生中介影响。

再次,从个体特征对政治信任的影响来看,缅甸男性民众的身边政治信任低于女性,而上层政治信任并无显著的性别差异;同时,学历越高的民众的政治信任度越低;克钦族和若开族的政治信任要远低于缅族、掸族和克伦族。

最后,从个体特征对族际社会心理距离的影响来看,缅甸男性对于少数民族的族际社会心理距离要远小于女性;此外,受教育程度越高,其族群社会心理距离更近;从族群差异来看,若开族和罗兴亚人的社会心理距离较远。

五、结语

在实证分析基础上,本文将依据实证分析结果对既有理论及其发展方向进行思考。

在国内族群冲突或族群关系紧张的国家,族际接纳感往往较低,族际社会心理距离较远。本文的实证分析证明,民众对国内政治机构的信任度能够在一定程度上对族际社会心理距离做出解释,并对族际社会心理距离发挥调适的作用。同时,由于接触形式的差异,民众的上层政治信任和身边政治信任对族际社会心理距离的影响机制也有所不同,涉及不同的政治范畴和情感连结,通过不同的渠道和因素塑造族际关系和社会凝聚力。首先,上层政治信任和身边政治信任对族际社会心理距离的影响范围不同。相比较身边政治机构,政治体制、政府机构或政治领导人等上层政治机构涉及更广泛的政治体系,涵盖更大范围的族群,对族际社会心理距离的调适作用更为明显。身边政治信任则具局部化特征,对特定地区的族际社会心理距离影响较大。其次,从情感连结来看,上层政治信任通常与国家认同和政治认同紧密相关,人们对国家机构和领导人的信任往往与情感连结较强。身边政治信任则更多基于日常互动和经验,与情感连结的程度相对较低。情感连结的强度可能对族际社会心理距离的调适产生不同的影响,上层政治信任更能塑造民族认同和社会凝聚力。最后,从影响机制来看,上层政治信任对族际社会心理距离的调适性影响主要通过国家政策、领导人的言行和行为等宏观因素进行塑造。国家层面的政治信任与政策的公正性、民主性、多样性等相关,能够影响不同族群的认同感和对国家事务的参与程度,从而影响族际社会心理距离。身边政治信任更侧重于局部政治互动和服务提供,对社区居民的满意度和对地方政府的信任感产生直接影响,从而对局部的族际社会心理距离产生影响。

但是,上层政治信任和身边政治信任又是相互关联的,研究政治信任在族际社会心理距离中的调适作用,需要综合考虑两种政治信任形式的不同作用方式和相互关系。在本文案例中,上层政治信任能够对身边政治信任产生中介影响,身边政治信任对族际社会心理距离的负向影响在加入上层政治信任变量后转变为正向影响。由此可知,上层政治信任可以对个体的身边政治信任产生传递效应,通过示范和引导、制度认同和社会化过程对身边政治信任产生中介影响。因此,从政府推进族际社会心理距离调适、从心理层面缓解或解决国内族群冲突的角度来说,可以适当采取一些提升民众上层政治信任程度的政策和措施,如增强政府工作的透明度和廉洁性、建立开放、包容和民主的决策机制、扩大沟通和信息公开等。

此外,基于实证结论,本文对政治信任的分类方式、族际社会心理距离解释变量的研究,以及族群冲突议题中的微观心理因素方面等对既有的理论和研究提出一些思考。

第一,在某些议题中,可以考虑将政治信任划分为“身边政治信任”和“上层政治信任”进行研究。在现实的政治生活中,普通民众对于政府职员、警察等“身边政治成员”和对于政党、国会、政府等“政治领导成员”的接触方式差异较大,与身边政治成员的接触往往属于直接接触,而同政治领导成员的接触往往是通过电视、互联网等媒体的间接接触。对于民众而言,对直接接触对象的政治信任要比对间接接触对象的政治信任更为主观且较少受其他媒介的干扰。换言之,对于政府而言,塑造“身边政治信任”的过程则更多受到民众主观因素掣肘,而从“上层”塑造民众政治信任的过程则较为直接且效果较好。从这个角度看,在某些政治信任的议题中,以“身边政治信任”和“上层政治信任”作为分类标准可能会得出不同的结论。

第二,除人口学解释变量外,族际社会心理距离的后续研究应增加对微观心理变量的关注。族际社会心理距离理论的既有研究主要从微观层面着手,这是由于社会心理距离变量本身所具有的微观属性所决定的。社会地位差距、经济收入差距、教育水平等均能够在一定程度上对族际社会心理距离产生影响,但是,既有研究所涉及的解释变量多属于人口学变量,是被调查对象的固有属性或短时间内无法发生变化的属性,这类研究虽能够证实这些解释变量与族际社会心理距离的相关关系,却无法提出切实有效的缩小族际社会心理距离的具体方案。因此,本文认为在族际社会心理距离的研究中,应引入微观心理属性作为解释变量,如“政治信任”,分析心理变量与族际社会心理距离的相关关系,并在此基础上提出通过改善民众心理认知来推进族际社会心理距离调适的方案。

第三,族群冲突的解释路径研究中应更多关注微观心理根源。在族群冲突解释路径的既有研究中,宏观解释占大多数,而鲜有微观层面的调查数据分析。本文认为,冲突不仅仅是由政治、经济或制度等结构性因素引起的,还涉及到个体和群体的心理和情感层面,因此,族群冲突的微观解释路径应成为族群冲突理论发展的另一个方向。其一,从集体行动理论来看,族群冲突往往起源于普通民众的集体行动,了解普通民众的心理因素,如态度、观念、情感和信念等,有助于理解为何他们会加入或支持某个特定的族群或群体,并参与冲突活动;其二,理解普通民众的心理因素有助于寻找促进和解与和谐的途径。通过了解不同族群民众的心理因素,可以有针对性地采取相应的措施来减轻冲突并建立更良好的互信关系,同时,对于心理因素的考量有助于制定有效的和平建设和调解策略,促进不同族群之间的理解、合作与和谐。