各民族人口共同走向教育现代化的成就与挑战

——基于历次全国人口普查数据的分析

段成荣,梅自颖

(1.中国人民大学 人口与发展研究中心,北京 100872;2.中国人民大学 社会与人口学院,北京100872)

一、引言

教育是全面建设社会主义现代化国家的基础性和战略性支撑,中国式教育现代化是实现教育优质均衡发展的现代化。我国历来施行推动各民族人口教育均衡发展的政策方针,致力于实现各民族人口教育的共同繁荣发展。在不同历史时期,我国根据民族工作及民族人口教育事业发展的需要制定了大量政策措施,致力于推进民族工作、促进民族团结、维护国家统一,民族人口教育取得举世瞩目的成就。党的二十大之后,我国围绕铸牢中华民族共同体意识主线,继续坚定不移走中国特色解决民族问题的正确道路。破解民族地区教育发展不均衡、不充分与人民群众多元化高质量教育诉求之间的矛盾成为目前民族教育政策着力解决的新问题,让改革发展成果更多地更公平地惠及人民成为民族人口教育政策的价值追求。在全国人口共同走向教育现代化的历程中,各民族人口的教育发展问题吸引了诸多学者的关注。

人口普查是少数民族人口统计信息的一个重要来源,历次全国人口普查数据提供了民族人口教育状况的丰富信息。近年来学者在人口普查汇总资料的基础上,结合微观数据分析,对各民族人口的教育状况展开深入研究。较多学者从文盲率、平均受教育年限、教育基尼系数等维度分析各民族人口的教育状况,为把握各民族人口的教育水平和变动提供了依据。首先,各民族人口教育整体上呈现出不断发展态势。例如,孙百才等采用1990年、2000年和2010年人口普查数据计算各民族人口的平均受教育年限和教育基尼系数,发现各民族人口的平均受教育年限逐年提高,但各民族间的教育不公平程度有小幅度的扩大。(1)孙百才,祁进玉:《民族教育发展与教育平等——基于最近两次人口普查的数据分析》,载《民族教育研究》2006年第5期;孙百才,张洋,刘云鹏:《中国各民族人口的教育成就与教育公平——基于最近三次人口普查资料的比较》,载《民族研究》2014年第3期。徐世英使用七普数据发现少数民族高等教育越来越普及,教育结构发生巨大变化。(2)徐世英:《中国少数民族人口发展新态势》,载《人口研究》2021年第3期。其次,民族间的教育差距仍然存在。徐世英等基于2000年、2010年人口普査资料和2005年人口抽样调查资料测算了中国18个百万以上人口的少数民族平均预期受教育年限,发现一些少数民族人口的预期受教育程度已超过全国人口平均水平,如朝鲜族、蒙古族、满族等,但民族间的受教育程度存在明显差距。(3)徐世英,李楠:《我国百万人口以上少数民族教育进步程度的度量与预测分析》,载《民族教育研究》2009年第2期;宁亚萍,王平,徐世英:《基于普查数据的我国18个少数民族受教育程度及公平性统计分析》,载《中央民族大学学报(自然科学版)》2014年第1期。段成荣和黄凡使用1990年、2000年、2010年全国人口普查和2015年1%人口抽样调查数据计算了各民族人口的平均受教育年限,发现各民族人口的教育都得到长足发展,但不同民族间的教育现代化程度存在差异,2015年仍有6个民族人口尚未实现教育现代化。(4)段成荣,黄凡:《关于各民族共同走向现代化的研究》,载《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》2022年第3期。再者,民族教育的区域差异不能忽视。黄荣清使用2000年人口普查数据计算了西部民族人口的教育发展成就,发现西部少数民族人口的平均受教育年限比全国平均水平低了1.96年,比全国的少数民族人口低1.05年,民族间平均受教育年限差异很大。(5)黄荣清:《中国西部少数民族人口受教育状况分析》,载《教育文化论坛》2009年第2期。何立华和成艾华采用2000、2010年人口普查分县数据发现,人口较少民族聚居区的教育发展始终与全国平均水平存在差距且并不存在缩小趋势,少数民族内部的教育不平等及其与汉族的教育成就差距是影响人口较少民族聚居区教育不平等最为关键的因素。(6)何立华,成艾华:《人口较少民族聚居区教育发展问题的实证研究——基于第五、六次全国人口普查的分县数据》,载《民族教育研究》2016年第1期。基于已有研究发现,我国各民族人口的教育水平明显改善,人口质量稳步提升,但各民族人口的教育仍然面临发展不均衡、不充分的问题,例如区域间、民族间、民族内、性别间存在的差距。现有文献多从特定视角关注民族人口的教育发展,较少基于纵向多维数据整体性、系统性地回顾总结各民族人口教育现代化的发展历程。

本文基于既得数据对中华人民共和国成立以来各民族人口的教育发展历程进行回溯,对各民族人口教育取得的成就和面临的挑战进行总结,描摹出各民族人口共同走向教育现代化的图景。第一,基于七普数据呈现各民族人口教育的最新状况;第二,基于历次人口普查等多源数据梳理各民族人口教育发展的基本脉络,采用不同教育指标刻画各民族教育人口的规模变动、水平变动、结构变动和公平变迁。第三,对民族人口教育取得的历史成就和面临的挑战进行规律性总结,为民族教育政策的制定和各民族人口共同走向更高水平的中国式教育现代化提供参考。

二、数据来源和测度指标

(一)数据来源

采用全国历次人口普查及相关民族人口数据信息,回顾了中华人民共和国成立以来各民族人口的教育现代化历程。数据来源包括:(1)改革开放以来的历次人口普查及民族人口数据资料:1982年第三次全国人口普查、1990年第四次全国人口普查、 2000年第五次全国人口普查、2010年第六次全国人口普查和2020年第七次全国人口普查数据;(2)1982年人口普查抽样微观数据;(3)国家统计局的官方数据资料及《中国教育年鉴(1949-1981年)》。

(二)测度指标

本文描述各民族不同教育程度的人口规模;采用平均受教育年限指标描述我国各民族人口的教育水平变动;计算不同教育程度的人口规模扩展对平均受教育年限产生的贡献度变化,反映各民族的教育结构变动;计算各民族的教育基尼系数,呈现教育发展的公平变迁。

1. 教育人口分类

按照不同教育程度将教育人口划分为文盲人口和每10万人不同教育程度的教育人口数进行分析。文盲人口是指15岁及以上不识字人口,文盲人口占总人口的比例为文盲率。为分析各民族人口青壮年文盲的状况,黄荣清按照50 岁时文盲人口累计百分比的大小对文盲人口进行分类,占比20%以下称为老年型文盲人口;20%~40%称为中老年型文盲;40%~60%称为中年型文盲;60%以上则为青壮年型文盲。(7)黄荣清:《中国各民族文盲人口和文盲率的变动》,载《中国人口科学》2009年第4期。每10万人不同教育程度数指分别计算每10万人中拥有小学、初中、高中、大学和研究生教育程度的人口规模。其中,每10万人研究生人口数反映出我国高等教育的发展水平,也是体现国家人才培养质量的重要指标。

2. 平均受教育年限

以6岁及以上人口为考察对象,(8)1982年至2010年人口平均受教育年限由6岁及以上人口得到,2020年由各民族3岁及以上人口的受教育程度数据剔除相应年龄人口数之后估计得到。采用传统的五分法对教育年限进行折算:未上过学0年、小学6年、初中9年、高中12年、大专及以上16年。如式(1):

(1)

其中i表示不同教育程度,y表示教育年限,P代表总人口数。

3.教育人口扩展贡献度

采用教育人口扩展贡献度衡量不同时期不同教育程度人口对总体人口平均受教育年限的贡献年数。分析人口受教育年限增长对不同教育程度人口作用大小的程度,该指标用于探究哪级教育扩展对平均受教育年限的贡献最大。(9)赖德胜:《教育扩展与收入不平等》,载《经济研究》1997年第10期;孟大虎,欧阳任飞,孙永强:《教育扩展对提升少数民族教育获得的影响研究——基于2000年和2010年全国人口普查数据的分析》,载《民族研究》2017年第3期。具体计算为i教育人口数乘以该教育程度对应的受教育年限再除以总人口数。为在不同年份之间进行不同教育程度贡献年数的比较,本文对每年度的教育贡献年数进行标准处理,分别除以该年度人口的平均受教育年限。如式(2):

(2)

4.教育基尼系数

现有研究中衡量教育公平的指标主要有教育方差、教育差异系数、教育基尼系数等。其中,教育基尼系数较常用来测量各民族人口教育发展的公平程度。该指数在0~1之间,值越大代表教育不平等程度越高,通常将0.4作为“警戒线”。公式如下:

(3)

其中,G代表基尼系数,Pi代表处于第i组教育程度的人口数量,P代表总人口数量,Wi代表累计到第i组教育程度所对应受教育年限占所有组受教育年限的比值。

三、各民族人口共同走向教育现代化取得的突破性成就

各民族人口教育现代化的历程既是教育人口规模不断扩展的过程,也是民族教育向高质量发展转变的过程。民族人口的教育变动体现在规模变动、教育水平和教育结构的变动,以及教育公平的变动。回顾中华人民共和国成立以来我国各民族人口的教育发展历程,各民族人口共同书写了中华民族的教育成就,呈现出共同走向教育繁荣发展的生动局面。

(一)从青壮年文盲型过渡至老年文盲型:教育普及水平实现历史性跨越

中华人民共和国成立初期,我国各民族文盲人口规模大,文盲率水平高。全国6亿人中80%以上是文盲,农村文盲率高达95%以上,其中70%都是妇女,小学入学率不到20%。1949至1965年间,有近1亿青壮年文盲脱盲,文盲率下降至38.1%。1949至1958年10年间小学教育基本普及,小学学龄儿童净入学率由1952年的49.2%增长到1978年的94%。(10)刘复兴:《1949—2019:教育跨越式发展的70年》,载《今日中国》2009年第Z1期。20世纪50年代基本扫除干部中的文盲,20世纪60年代基本扫除职工中的文盲,到1965年全国共扫除文盲10272万人,文盲人口年均减少604万。(11)路遇,翟振武:《新中国人口六十年》,北京:中国人口出版社,2009年版,第234~235页。1964年第二次全国人口普查中,我国人口文盲率为33.6%。从各民族的情况来看,中华人民共和国成立初期我国很多民族人口和地区的现代教育发展仍是空白。许多民族的成年人口(15岁及以上)文盲率水平较高,通常都在90%以上,有的地方甚至高达98%以上。

基于历次人口普查数据,从中华人民共和国成立到改革开放后,我国实现基本扫除新生文盲人口和青壮年文盲人口。全国人口文盲率从1982年的23.7%下降至2010年的4.1%,少数民族人口文盲率从29.3%下降至6.3%。全国人口中50岁以下文盲人口占比从48.5%降至14.9%,从中年文盲型过渡到老年文盲型。从各民族来看,截至2010年,除门巴族、珞巴族和藏族外其他各民族的文盲率均下降至20%以下,锡伯族和达斡尔族的文盲率已经降低至0.7%的较低水平。1982年至2010年,各民族人口的文盲率都显著降低,在1982年文盲率较高的民族下降的幅度更大。按不同民族和不同文盲类型来看,2010年仅有藏族、珞巴族、门巴族3个民族为青壮年文盲型,中老年文盲型为蒙古族、回族、维吾尔族等,老年文盲型人口为汉族、壮族、朝鲜族等。(见表1)

表1 各民族15岁及以上人口的文盲率及50岁以下文盲人口占比(1982—2010) 单位:%

回顾文盲人口的规模变动历程,全国各民族人口的文盲率呈现逐年下降趋势,目前已降低到较低水平,且这种趋势仍将持续保持,直至各民族共同达到文盲人口消除的标准。中华人民共和国成立后扫盲工作成果显著,教育普及逐步实现了青壮年人口脱盲,教育普及水平实现历史性跨越。各民族完成从青壮年文盲型人口向老年文盲型人口的转变,说明劳动力群体中文盲人口已经较少,老年文盲型人口是未来需要主要关注的群体。

(二)从人口资源大国到人才资源大国:大学人口数迅猛增加

中华人民共和国成立初期,我国的教育人口规模相对较小。1949年,初等教育在校学生为2439.1万人,中等教育学生数为103.9万人,高等教育学生为11.7万,研究生仅有600余人。我国政府从规范中小学教育逐步推进各层次教育发展。截至1978年,初等教育在校学生的规模数达到1.5亿人,较1949年增加了约1.2亿人;中等教育在校学生数上升至6548.3万人,较1949年增加了6444.4万人;高等教育在校学生上升至85.6万人,增加了6倍多;研究生数上升至1.1万人,从不足千人到突破万人。(12)数据来源:国家统计局官网公布的各级各类学校学生数。普通高等教育只包括普通本专科;中等教育中的初中在校生数包括普通初中和职业初中;职业中学在校生数包括职业高中和职业初中。教育人口规模的快速增长是历史上前所未有的教育转变,也是实现中国人口教育现代化的重要特征。

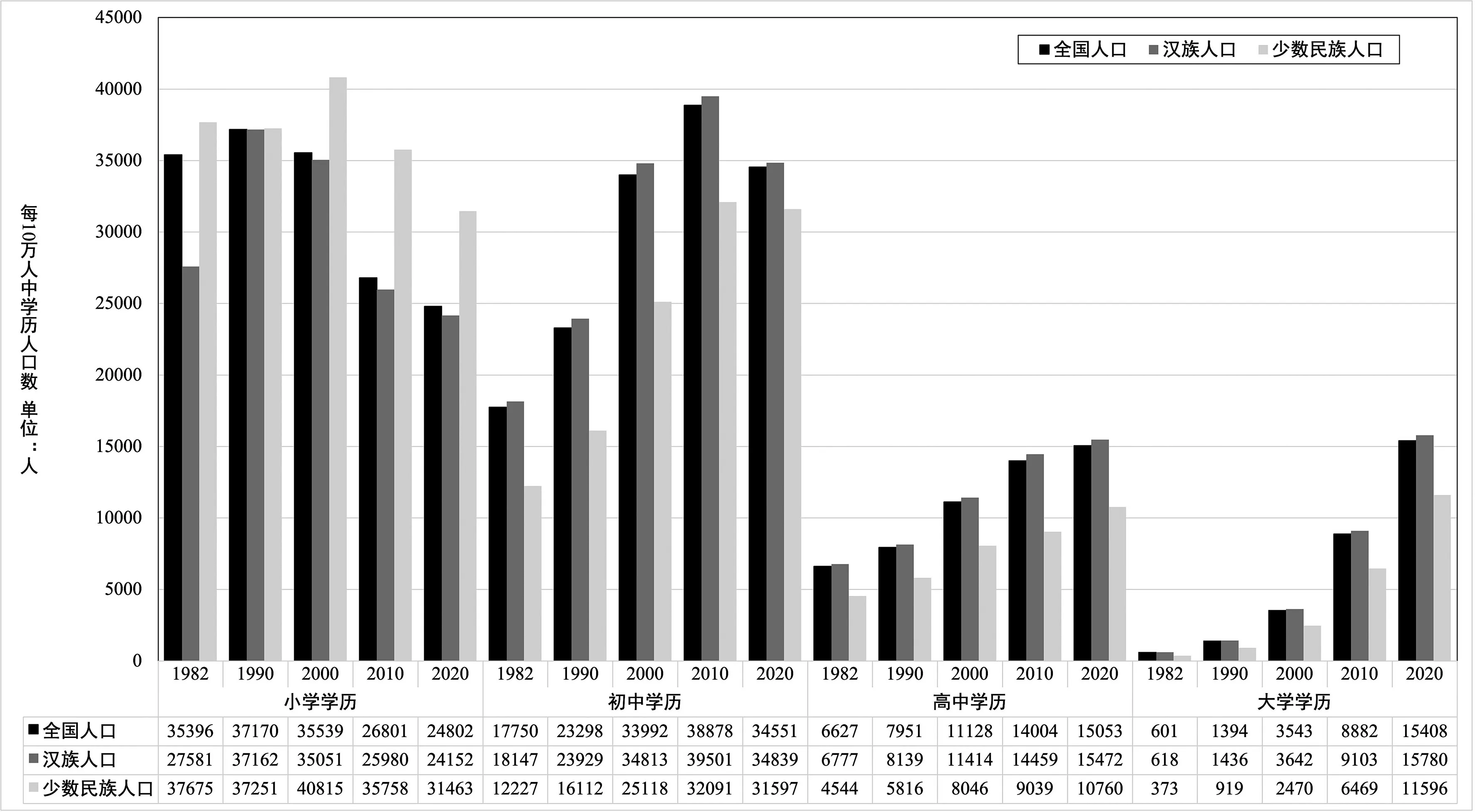

改革开放以来,我国大学教育人口迅速增加,人才资源禀赋提升(见图1)。整体来看,1982年至2020年,小学教育人口数呈现先增后降趋势,全国人口和汉族人口在1990年达到峰值,少数民族人口在2000年达到峰值;初中教育人口数也呈现先增后降趋势,但峰值延后,均在2010年达到峰值;高中教育人口数逐年增长,少数民族低于汉族人口并且与汉族的差距从1982年到2010年不断扩大,2020年略微降低;大学教育人口数增长幅度明显,从1982年每10万人中拥有大学教育程度人口数的601人水平上升至2020年的15408人,增加了24.6倍,意味着100个汉族人中有超过1.5人接受过大学教育,少数民族人口中有超过1.1人接受过大学教育。按各民族不同教育程度来看,各民族教育人口数呈现出差异性。(13)由于篇幅限制,此处不再呈现分民族和分性别的教育人口规模数。2020年小学生人口数最高的民族是拉祜族(48481人),初中生人口最高者为黎族(44125人);1982年到2020年每10万人中高中生人口数最大的民族均为朝鲜族,从18346人增到22795人。2020年,俄罗斯族、塔塔尔族、赫哲族超过1/3的人口为大学生。1982年每10万人拥有大学生人口数最少的拉祜族,也实现了从1982年的35人增加至2020年的4839人,增长了137倍。此外,哈尼族、布朗族、东乡族、佤族、傈僳族和彝族每10万人拥有大学生人口数从1982年不足百人的水平在1990年实现百人突破,且在2000年和2010年先后突破千人。

图1 每10万人不同教育程度人口数(1982—2020年) 单位:人

七普数据表明,我国学前教育人口为0.53亿人,小学3.50亿人,初中4.87亿人,高中2.12亿人,大学2.17亿人。25岁及以上人口中,小学、初中、高中和大学规模和占比分别为2.36亿人(23.44%)、4.10亿人(40.63%)、1.58亿人(15.65%)、1.63亿人(16.12%)。在少数民族人口中,小学、初中、高中和大学规模和占比分别为0.39亿人(32.70%)、0.40亿人(32.84%)、0.13亿人(11.18%)、0.15亿人(12.05%)。我国现有各级教育人口体量庞大,且超过70%的25岁以上人口获得初中以上教育,接近三分之一的人获得高中以上教育,接受过高等教育人口超过2亿人。

回顾不同教育程度人口的规模变动历程,我国不仅建成了世界上规模最大的教育体系,也已经建立起世界上最大规模的高等教育体系,现有丰富的教育人口资源,为我国建成社会主义现代化教育强国提供强有力的人才保障和智力支撑。我国高等教育事业实现跨越式发展,高校扩招为更多人提供上大学的机会,各民族的大学生人口迅猛增加,我国的教育发展已经从数量型向质量型转变,人口资源优势向人才资源优势转变。

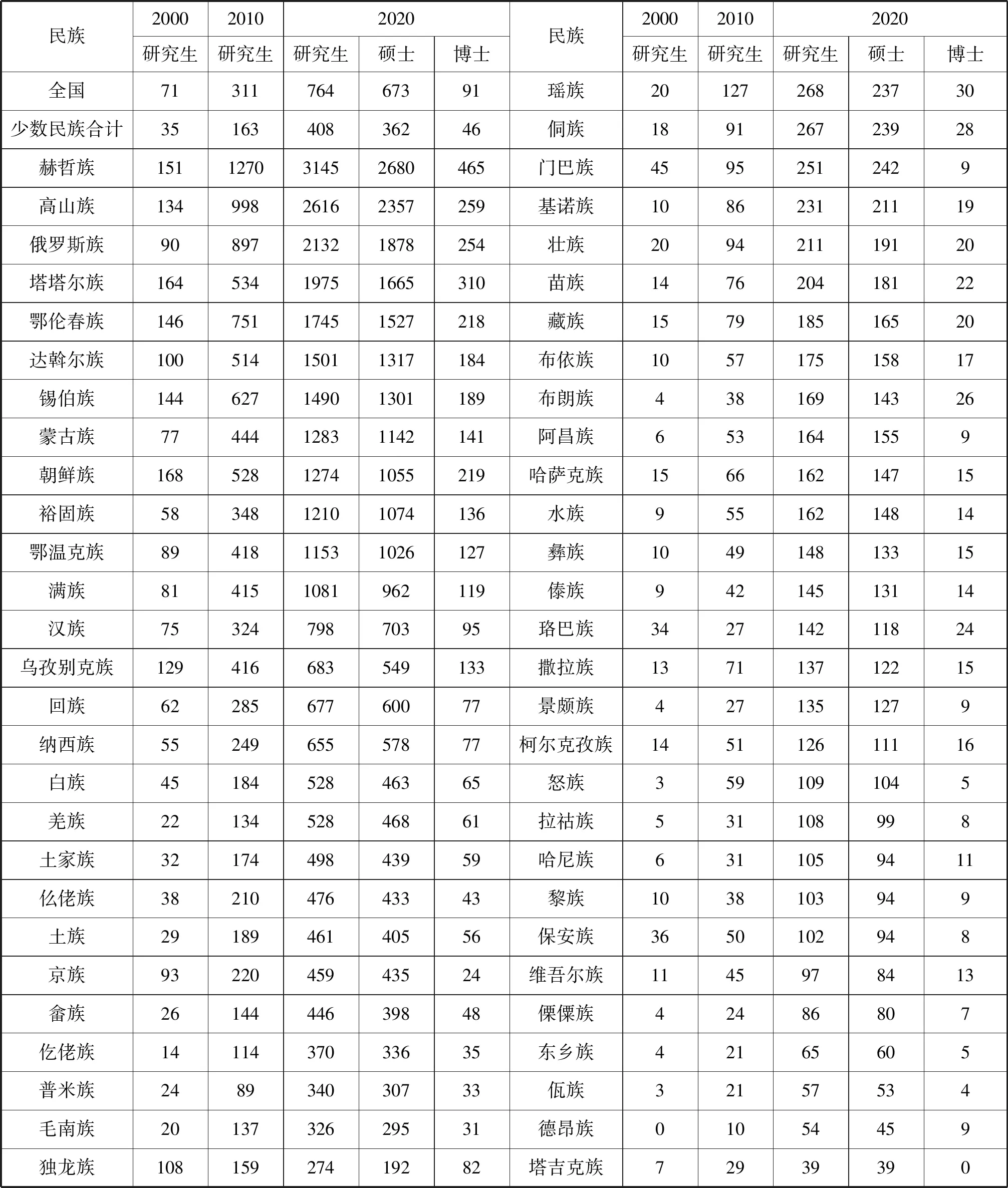

(三)从人才资源大国向人才资源强国:研究生人口数逐步增加

伴随我国高等教育事业发展,高等教育人口规模体量不断提升。从1982年三普到2020年七普,高等教育人口的分类指标逐步细化,从大学教育一个类别细分成大专、本科、硕士、博士四个类别,由此可进一步识别研究生人口数的基本规模及变动趋势(见表2)。七普数据显示,全国每10万人中拥有研究生的人数为764人,其中博士91人,硕士673人。这一数据的汉族人口为798人,少数民族为408人。进入21世纪,部分民族每10万人中拥有研究生的人数突破0或个位数,且逐步实现增长。德昂族从0人增加到54人,怒族从3人增加至104人。值得注意的是,2020年仍有部分民族每10万人中拥有的博士研究生人口数在十人以下甚至接近0人,比如塔吉克族、佤族、傈僳族、怒族等。

表2 各民族每10万人中拥有研究生教育程度(2000—2020) 单位:人

从硕士、博士研究生人口的规模变动趋势来看,1978年恢复研究生教育和1981年实施学位制度以来,我国学位与研究生教育事业有所进展。各民族研究生人口规模从较低水平逐渐增长,部分民族实现硕士、博士人才的零突破。在经济科技发展人才要求的标准不断提高的背景下,对高精尖人才的需求度凸显。精英人才规模的壮大能够转化为经济发展的动能,助推我国逐步实现从人才资源大国向人才资源强国的转变。

(四)从低水平走向高水平:平均受教育年限呈水平现代化和发展迅速化特征

据七普数据推算,全国6岁及以上人口的平均受教育年限为9.5年,少数民族人口为8.5年。全国人口自1982年以来增加了4.3年,增加了82.7%;少数民族人口增加了4.4年,增加了107%。从各民族来看,排列前三的少数民族为俄罗斯族(11.9年)、赫哲族(11.3年)和鄂伦春族(11.2年),排列后三位的少数民族为东乡族(5.8年)、藏族(6.6年)和撒拉族(6.6年)。从1982年至2020年,全国人口教育年限增加了4.3年,年均增幅为0.11年。增长幅度最大的民族为裕固族,从4.1年增长至10.0年,年均增幅为0.15年;增长幅度最低的民族为朝鲜族,增长了2.83年,主要由于朝鲜族在1982年时人口平均受教育年限已经处于较高水平,达到7.8年,在少数民族中排列第一。各民族人口平均受教育年限的极差从1982年的6.9年下降至2022年的6.1年,说明民族间的教育水平差距逐步减小,呈收敛趋势。

回顾各民族人口的教育水平变动历程,我国各民族人口的平均受教育年限在1982年至2020年间均实现逐年增长,各民族之间的差距逐渐缩小,呈现出收敛趋势(见图2)。一方面,人口平均受教育年限从低水平向高水平转变,当前全国6岁及以上人口的平均受教育年限超过9年,少数民族人口达到8.5年,说明平均每个人至少能够完成初中教育。伴随着老年文盲人口不断退出人口队列,义务教育全覆盖、高中教育逐步普及和高等教育人口扩展,各民族人口的受教育年限将继续提高。另一方面,在不到四十年的时间内,我国各民族人口的教育水平发生巨大转变,增长速度极快,这相比于世界其他国家的教育转变来说,整个历程被极大缩短,呈现发展迅速现代化特征。

图2 各民族6岁及以上人口的平均受教育年限(1982—2020) 单位:年

(五)从性别差异向性别平等:女性教育地位不断提升

自中华人民共和国成立以来,我国女性的教育地位不断提升,性别之间的教育差距不断缩小。主要表现在以下3个方面:

第一,女性文盲率显著下降。(14)杜声红,何爱丽:《我国教育事业发展与女性教育赋权》,载《中华女子学院学报》2021年第5期。1931年至1945年,仅有780多万的女性接受至初等教育,女性文盲率超过90%,女童入学率仅为20%左右,接受过高等教育的女性仅占女性总人口的0.46%。(15)韦钰:《中国妇女教育》,杭州:浙江教育出版社,1995年,第14~17页。仅在1949年至1958年10年间,全国就有1600万妇女脱离文盲,1963年全国有女研究生790人,占在校研究生总数的16%。(16)张明芸:《中国女性教育的特点及其跨世纪发展趋势》,载《东北师大学报(哲学社会科学版)》2000年第1期。2010年,塔吉克族、彝族等部分民族的男性人口和女性人口的文盲率差值已经趋近于0。性别间文盲率差距趋于缩小,一是教育普及下人口整体的文盲率下降,一是受男女间的教育差距缩小的影响。此外,文盲人口从青壮年人口主导向老年人口主导转变,而女性的平均寿命高于男性,在一定程度上会导致女性的文盲率高于男性。

第二,各民族人口大学生性别间的教育优势发生逆转。全国人口男女差距从1438人缩小至1152人,2020年仅相差199人。2000年,仅有俄罗斯族等10个民族为女性接受教育程度人口数高于男性。从2000年到2010年,男性和女性大学生人口规模差距在缩小,其中20多个民族呈现出女性超出男性的特征。直至2020年。女性在高等教育中的优势更为明显,仅有裕固族、撒拉族、独龙族等9个民族仍然为男性大学生人口规模更大,其中裕固族每10万人中男性人口数高出女性2000人左右。女性性别优势最为明显的是赫哲族,女性高出男性6349人。高等教育人口规模占比出现性别逆转,女性赶超男性,说明在高等教育领域的性别平权正在逐步实现,女性的先发优势和对考试制度的适应性有助于发挥其性别优势。

第三,各民族性别间的平均受教育年限差值趋于缩小。2020年,塔塔尔族、赫哲族等12个民族的女性受教育年限超过男性,撒拉族、东乡族、保安族等女性仍然低于男性超过0.5年。1982年,各民族男性的平均受教育年限均高于女性。1990年,门巴族、仡佬族、高山族等男性教育水平显著高于女性,但两者差距逐步拉小,部分民族女性人口赶超男性。从1990年到2020年,性别之间的教育差距逐步缩小,绝大多数民族保持在0.5年左右。

(六)从初等教育大国到高等教育大国 :高等教育人口扩展贡献度逐渐提高

根据各级教育人口变动对平均受教育年限的贡献度可以进一步分析不同教育层次人口规模的结构变动。不同教育层次人口的贡献度逐年变化,初等教育人口对平均教育年限的高贡献率向高等教育人口的高贡献率转变(见表3)。1982年,小学人口对平均受教育年限的贡献度最高,除朝鲜族(24.5%)和俄罗斯族(27.6%)外,各民族均超过30%;大学人口贡献度最低,各民族均低于6%。1990年至2000年,满族、高山族、达斡尔族等11个民族发生转变,其初中人口对平均受教育年限的贡献度超过小学人口。2010年,有20个民族人口中的小学人口贡献度仍高于初中人口。截至2020年,在各级教育人口扩展背景下,全国各民族人口均形成了以初中及以上人口贡献度最高的结构转变,且在大多数民族中大学人口的贡献度超过了小学人口的贡献度。

总体来说,不同教育程度人口的教育扩展贡献度已发生转变,教育结构朝均衡化方向发展。少数民族的高层次人才培养空间不断扩展。不同教育层次人口的贡献度逐年变化,初等教育人口对平均教育年限的高贡献率向高等教育人口的高贡献率转变。一方面,教育扩展提升了各民族人口的平均受教育年限;另一方面,高等教育人口的教育扩展贡献度增高,意味着我国的人口教育结构朝向更加均衡化的方向发展,实现从初等教育程度人口占主导向更高层级教育人口占主导的方向演变。

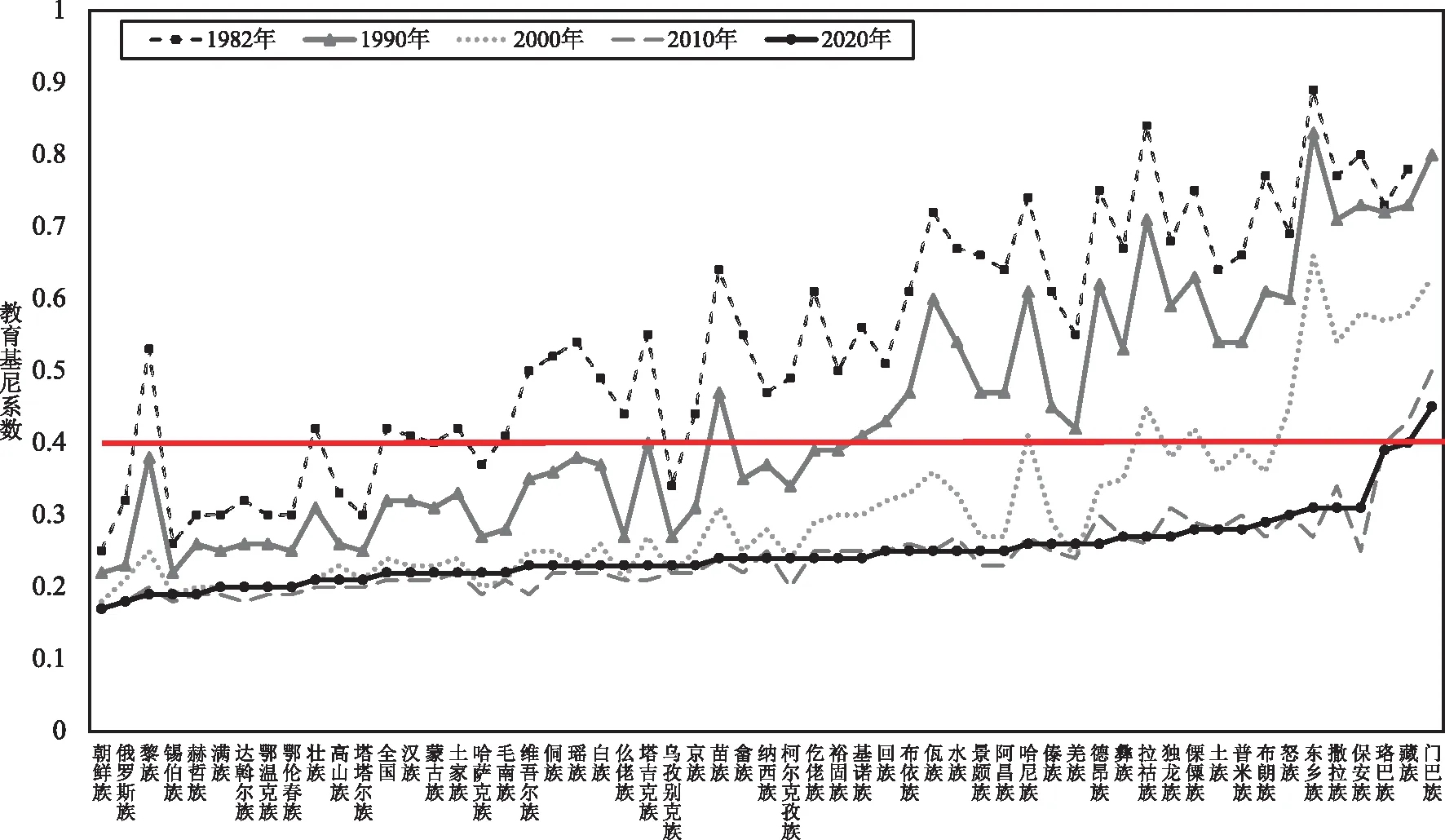

(七)从局部公平向整体公平:教育基尼系数下降至较低水平

各民族人口的教育基尼系数保持在合理范围,民族内部逐步实现教育公平(见图3)。从1982至2020年,我国各民族人口的教育基尼系数均呈现下降后保持相对稳定的状态。1982年,除部分民族(朝鲜族、俄罗斯族、锡伯族、满族、蒙古族等)外,各民族人口均保持在基尼系数警戒水平0.4以上,呈现出民族内部人口教育的不均衡分布。1990—2010年间,各民族的教育基尼系数逐渐降低,到2010年绝大部分民族已下降至0.4以下的合理教育差异范围内。2020年,除藏族和门巴族等处于0.3~0.4水平可以接受的范围区间外,其他各民族人口的教育基尼系数已经下降至0.2左右的较低水平,均处于警戒水平之下。其中,朝鲜族、俄罗斯族和黎族为各民族中教育基尼系数最低的民族。

图3 各民族人口的教育基尼系数(1982—2020)

各民族教育基尼系数下降至较低水平,我国教育整体进入公平发展阶段。改革开放以来,我国各民族人口教育公平的发展历经3个阶段:1.局部公平(1982年);2.从局部公平向整体公平转变(1990—2010年);3.整体公平(2020年)。目前全国各民族的教育基尼系数保持在合理范围,民族内部的教育公平程度保持稳定。

回顾中华人民共和国成立以来我国各民族人口的教育现代化历程,受教育年限延长、文盲率降低、每10万人中拥有大学、硕士和博士教育程度的人口数增长,性别教育差距缩小,且人口教育结构向高质量发展转变,民族内部的教育公平保持稳定均衡状态。这些特征为我国教育发展和经济腾飞储备了高质量的人口资源,成为未来实现教育现代化的重要基石。

四、各民族人口共同走向教育现代化仍面临的挑战

在我国坚持教育优先发展和加快建设教育强国的历程中,各民族人口共同携手书写了教育事业的辉煌成绩,然而各民族人口的教育仍然面临诸多挑战。民族教育发展需要聚焦于解决三大差距:一是民族之间的教育差距,尤其是缩小部分少数民族人口与全国教育发展平均水平的差距;二是民族内部的教育差距,主要体现为不同性别、年龄群体面临截然不同的教育困境;三是56个民族组成的中华民族共同体与其他国家和地区之间的教育差距。这是推进教育高质量发展的卡点瓶颈,也是未来教育改革和发展要应对的基本问题。

(一)缩小民族间的教育差距是共同实现教育现代化要解决的基本问题

当前,民族间的教育差距逐步缩小但依然存在,各民族要结合本民族教育特点走出适合的发展道路。从各民族的教育数据来看,各民族人口教育的发展水平和发展轨迹不同。2020年,平均受教育年限最高的民族为俄罗斯族,达到11.9年,而东乡族仅为5.8年,两者间相差6.1年。2010年,朝鲜族和哈萨克族15~24岁年龄段人口中文盲人口占比分别为0.1%和0.2%,但藏族仍然高达13.1%,意味着2010年在藏族青年人口10个人中至少有1人为文盲。在高等教育阶段,2020年苗族每10万人中拥有大学教育程度的人口为8183人,而蒙古族等已达到22230人。民族间的教育差距仍然存在且不可忽视,基于各民族的教育发展特征,结合本民族教育发展规模和现状提供精准指导和帮扶,借鉴各民族教育在发展过程中的优秀经验,有助于探索出适合本民族的教育发展路径和模式,从而提升本民族的教育发展水平,缩小和全国平均水平以及发展较快民族之间的差距。

(二)缩小民族内的教育差距是确保共享教育和发展红利的重要保障

民族内部的差距主要体现在性别差距和年龄差距。对于不同性别的群体来说,女性在高等教育中的优势带来的系列潜在效应值得考量,这种效应会进一步从教育领域延伸到劳动力市场、婚姻和家庭领域。此外,不同民族和不同年龄段文盲人口占比不同,需对不同年龄的文盲群体提供针对性帮扶。15~19岁人口的文盲率也值得关注,这意味着该群体的教育水平远不能适应社会发展的需要。因此,需要关注不同年龄段文盲人口的可持续发展问题,对进入或正在进入劳动力市场的青壮年进行开展教育和技能培训,减少高龄老年人口因教育受限产生的数字鸿沟,保证社会经济发展的成果真正为不同群体所共享。在人口文盲率的性别差异仍然存在的情况下,女性老年文盲人口的生存和发展问题也值得重视。高等教育的女性教育优势和文盲率的女性教育劣势并存,女性在教育等级两极中的差异特征意味着可能需要关注不同民族、性别和年龄等差异特征下的教育表现。

(三)缩小中华民族共同体与先进教育体间的差距是构建中国式教育现代化的有效参照

缩小与世界发达国家的教育差距,成为加快建设教育强国和人才中心的重要方向。回顾我国各民族人口教育发展历程,各民族人口共同创造了中华民族现代化的历史成就,巨大的人口教育转变使我国从处于世界中下水平赶超大多数发展中国家,并在教育发展的诸多领域逐渐与发达国家齐平。从各项教育指标的国际比较来看,我国的教育发展与发达的教育体之间仍然存在差距,既表现在不同层次教育的普及化水平,也表现为教育发展的综合水平。作为一个由56个民族人口构成的教育共同体,实现各民族教育均衡发展和共同进步是迈入世界教育强国行列的先手棋。在我国的教育强国和人才强国战略下,未来的教育规划需要以更加开阔的国际视野构建教育发展和人才培养的新思路。

五、研究展望

各民族人口逐步走向教育现代化的实现,取得了辉煌成就也面临未来发展的挑战。要在2035年总体实现教育现代化,达成迈入教育强国行列的目标,需要不断总结历史经验,突破发展挑战与局限。当前解决好教育公平和教育效率之间的关系成为重要价值目标,需要通过实现教育资源的合理分配和保证受教育的机会平等、质量平等缓解教育发展的不平衡不充分问题。未来民族人口教育的发展更需要关注以下几个方面的问题。

第一,关注教育结构转变与高质量多元化人口培养之间的关系。在不同教育阶段,既要扩展到专注民族人口婴幼儿早期教育和学前教育的发展,也要关注特殊教育的发展,保障残疾儿童少年享有适合的教育。从高等教育层面,民族高等教育的发展需要在类型定位和信息化普及等方面着重发力,建立完善的高等学校分类发展政策体系,促进民族高等教育高学历、多层次的多元人才培养。进一步完善和加快现代职业教育体系的建立,优化职业教育结构和布局。最终建成服务全民终身学习的现代教育体系,形成全社会共同参与的教育治理新格局。

第二,聚焦民族人口发展和民族地区发展的关系。教育均衡发展是民族教育现代化的有效途径,只有民族地区和非民族地区的教育都实现现代化,才能说我国从根本上完成了教育的现代化。(17)陈荟:《教育均衡发展是民族教育现代化的有效途径》,载《教育发展研究》2017年第17期。各民族人口间的教育差距一定程度上是区域差异。平均受教育年限排名前五的民族为俄罗斯族、赫哲族、鄂伦春族、塔塔尔族和高山族,主要分布于北方和东部沿海地区,而排名后五位的民族为东乡族、藏族、撒拉族、拉祜族和门巴族,主要分布于西南和西北地区。一方面受历史因素的影响,中华人民共和国成立初期民族间人口的教育水平存在差异,而年龄较老队列的文盲人口拉低了该民族的平均受教育年限。另一方面,部分民族地区受到地处偏远、经济和文化发展制约等因素的综合影响。因此,结合民族人口所在地区的发展条件为其营造有利的教育环境,优化区域教育资源与配置,能够助推民族教育事业的进一步发展。

第三,民族教育发展受经济、社会、人口特征的综合影响,要关注产生民族人口教育差距的可能要素。我国人口的教育发展差距受到经济制度弊端、人口年龄结构和人口迁移流动的综合影响。(18)牛建林:《中国人口教育发展的特征、结构性矛盾与下一步思路——基于第七次全国人口普查公报和相关人口教育统计的发现》,载《教育研究》2021年第11期。要逐渐缩小少数民族与汉族、民族间和民族内部群体的教育差异需要综合考量经济、社会文化和人口带来的影响,制定适用于不同教育群体的政策措施,尤其关注区域内民族人口、年轻化和老龄化民族人口和流动参与度低的民族人口的教育发展,实现教育机会平等和教育质量平等并举。同时,如何将各民族教育人口的数量优势转化成质量优势,将教育发展成果转化成社会经济发展的动能是亟待思考的问题。