父母体育行为对小学生运动参与影响的研究

刘 阳

(天津城建大学 体育部,天津 300384)

体育活动对小学生身心健康发挥着极其重要的作用。青少年缺乏体育锻炼容易引起一系列亚健康问题,如肥胖、心脏病、高血压以及心理疾病等[1]。义务教育体育与健康课程标准(2022年版)总目标包括“中小学生要积极参与体育活动”这一内容,同时,在研制的学业质量合格标准中,提出每周至少3次,每次至少1小时的课外体能练习及运用所学的球类、田径类、体操类、水上或冰雪类、中华传统体育类及新兴体育类运动项目的知识与技能进行课外体育锻炼[2]。国内外研究发现,家庭代际传递成为影响青少年体育行为的关键因素之一,家长体育行为对子女参与体育活动具有示范和带动作用[3-5]。因此,厘清父母体育行为对于孩子运动参与的影响成为促进青少年身心健康成长的重要前提。而目前我国学生家长存在体育经历欠缺与体育认知匮乏[6]、体育态度积极主动性不高[7]等不足。目前国内外针对小学生体育参与方面的研究主要涉及体育锻炼环境、参与体育活动动机与兴趣等内容,缺乏对家庭成员体育行为的研究。本研究通过调查父母体育行为与小学生运动参与情况,探究天津市西青区小学生体育锻炼参与度与父母体育行为的关联性。为促进天津市西青区小学生的运动参与度,提高少年儿童体质健康水平提供参考与依据。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

以父母体育行为对小学生运动参与的影响为研究对象,考虑到水平一学生年龄小,心理和生理尚未成熟,水平三的六年级学生处于升学衔接期,学业压力较大,因此选取水平二的四年级和水平三的五年级为调查对象,具体调查对象为天津市西青区8所小学的四、五年级学生800名及其父母。

1.2 问卷调查法

采用分层随机抽样方式从天津市西青区36所小学中抽取重点校4所、普通校4所。选取8所学校中的100名学生(四、五年级各50名)发放学生及家长问卷各800份,采用自行编制的两个问卷进行调查。其中《父母体育行为调查问卷》调查目的是了解天津市西青区小学生父母的体育锻炼态度、动机、经费投入和自身实践情况;调查内容包含基本信息、锻炼时长与频率、锻炼途径、锻炼动机、锻炼效果的自我评价、体育消费等。《小学生运动参与情况调查问卷》调查目的为了解学生的课外体育锻炼情况及其与父母体育行为的关系;调查内容包括锻炼时长、锻炼强度、锻炼形式、锻炼效果的自我评价等。

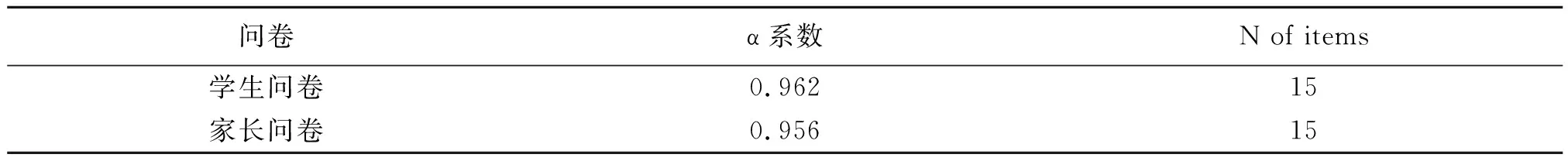

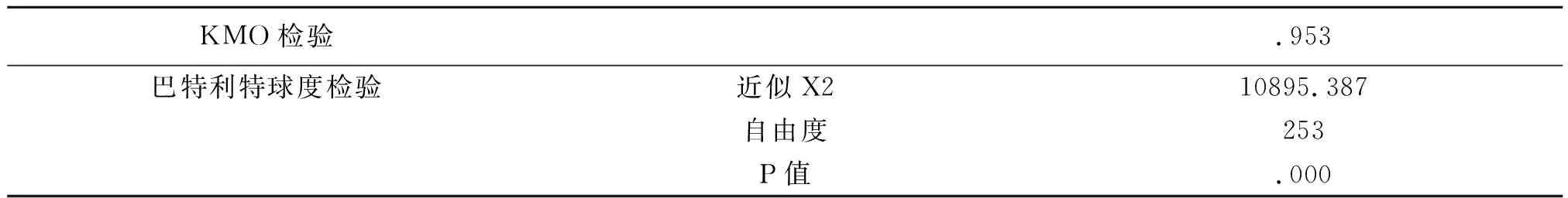

经过整理获得学生有效问卷656份,有效率为85.4%。家长有效问卷688份,有效率为87.7%。运用SPSS19.0对问卷的信度和效度进行检验分析。对问卷的信度检验采用α系数检验,该数据显示,学生问卷和家长问卷的α系数值均大于0.9,说明问卷具有较高的信度(表1),符合研究需要。通过KMO检验和巴特利特球度检验,评价度的KMO值0.956,重要度的KMO值为0.953,均较为接近1,说明问卷中各项选题较为适合,问卷具有较高效度(表2、表3)。

表1 问卷可靠性系数统计表

表2 问卷总体评价度检验

表3 问卷总体重要度检验

1.2.1 信度检验

1.2.2 效度检验

1.3 文献资料法

以“家庭体育”“体育参与”“exercise”“Primary school students”等为关键词在中国知网、万方网、web of science等中外数据库进行相关文献资料搜索,共搜集中外相关文献60余篇,对本研究有重要参考的10余篇,阅读分析相关文献,为本文的写作研究打下扎实的理论依据。

1.4 数理统计法

运用EXCEL进行调查问卷数据和信息的整理、汇总,运用SPSS19.0进行数据统计与分析。问卷信度检验运用Cronbachα信度系数法;问卷效度检验运用KMO检验和bartlett球形检验。调查现状和体育参与行为影响因素部分的数据处理方法是描述性统计,包括均值、比例、频率等指标;父母的体育需求与小学生运动参与行为关系运用spearman相关性分析完成。

2 研究结果与分析

2.1 父母显性体育行为现状分析

从行为主义心理学的角度讲,显性体育行为的主要目的就是为了获取体育效益而采取的直接行动,主要包含活动的时间、频率、强度、地点、内容以及了解与获得相关体育知识的方式与途径等。

2.1.1 父母参与体育活动的频率

对父母参与体育活动的时间、频率、地点、内容等进行调查,对数据进行分析。表4是父母每周参与体育活动的频次。

表4 父母每周参与体育活动的频率统计表 (父=344;母=344)

上表所统计的数据表明,天津市西青区小学生父母参与体育运动的频率存在一定的差异,每周参与体育运动2次的父亲人数最多,其次是每周3次和4次,人数比例分别为29.1%、28.5%和17.4%,合计75%;每周参与1次和5次及以上的人数占比25%,且以每周1次的人数居多。小学生母亲每周参与体育运动的次数与所调查的父亲相比有所降低,每周2次、3次和1次的人数比例分列前三,分别为25.6%、34.9%和17.4%,合计77.9%,4次及以上人数比例为10.5%。整体来看,小学生母亲比父亲参加体育活动的次数更少。根据《世界卫生组织关于身体活动和久坐行为指南》(下文简称“《指南》”)中提出18-64岁成年人每周应该进行150-300分钟中等强度有氧活动,或者至少75-150分钟剧烈活动,同时每周进行2次肌强化的力量练习。从调查数据可知3次及3次以下的父母占比73%,锻炼次数偏少。

2.1.2 父母参与体育活动的时长

根据世卫组织《指南》中成年人锻炼要求,结合表4中父母锻炼频次,发现若要满足最低锻炼要求,以最高比例的每周2次为例,则每次锻炼时长需达至少75min中等强度或至少37.5min剧烈运动。表5是对参与活动锻炼时长的统计。

表5 父母参与体育活动的时长统计表 (父=344;母=344)

表6 父母获取体育运动的途径统计表 (父=344;母=344)

表7 父母的体育动机统计表 (父=344;母=344)

表8 父母每周的体育消费水平统计表 (父=344;母=344)

参与调查的父亲每次参与体育运动的时间以30-40min的人数最多,占被调查父亲总人数的45.9%,其次是40-45min,占比23.3%;参与调查的母亲,每次参与体育运动的时间主要集中在30-40min,占比46.5%,其次为40-50min,比例为18.6%。由此看出,天津市西青区约65%的小学生父母每次参与体育运动的时长集中在30-50min。由此可知,若每次体育锻炼为持续高强度,则基本符合《指南》的最低时间要求,若强度为中强度或低强度,则锻炼时长不足,同时缺乏每周2次力量强化练习。结合锻炼频次和时长来看,父母参与运动的总时长偏短。主要原因是锻炼频次低,可能是由于四、五年级学生父母年龄集中在35-45岁,需兼顾工作和家庭,生活压力较大,安排多次锻炼时间较为困难。

2.1.3 父母参与体育活动的途径

由上表数据表明,父母获取体育运动的途径主要包括互联网、书籍、电视、报刊、家庭成员交流等。其中利用和参考和利用互联网和电视的比例高达68.6%,随着互联网尤其是自媒体的迅速发展,大多健身和训练资源集中表现为短视频、锻炼直播等“快餐性”信息,这为学生父母快速、直接、精准找到适合自己的锻炼方式提供了有效途径。同时,网络体育运动不可避免地存在一定的误导性和偏差,易导致体育知识和锻炼行为的片面性和单一性。所以应丰富父母了解体育运动的渠道,在发扬网络和自媒体优势的同时,增加书籍、报刊、体育和医疗领域的指导性文件等内容的比例,从而使父母对体育运动有更加全面和深入的认识。

2.2 父母隐形体育行为现状分析

隐形体育行为是指除直接行动以外的其他体育行为。

2.2.1 父母的体育动机

动机是引起、维持或参与某一活动达到特定目标的内在动力。锻炼动机是可以通过体育锻炼来满足需求,参与和维持锻炼行为的心理动力[8]。在调查的父母中,45.9%的人表示强身健美是他们参与体育运动的动机,32.8%的人动机为消遣时间,38.4%的人认为兴趣能激发他们参与体育运动的动机,由此能够看出,父母的体育锻炼动机具有多样性的特点,参与动机整体较为积极。同时仅有22.4%的父母体育锻炼动机是为了满足孩子的体育需求或者陪伴孩子,可以看出父母陪伴孩子一起进行体育活动的时间较少,这也在一定程度上影响了孩子的运动参与。有研究认为父母体育态度可以显著预测小学生的体育活动行为[9],父母体育态度越良好,参与锻炼的强度越大,子女参与体育锻炼的行为也越多,时长越长、次数越多。

2.2.2 父母的体育消费水平

此表统计的体育消费内容是指体育锻炼投入,包括场地和技术指导等,而非服装装备、器械器材等辅助类消费。通过对上表数据进行分析得出,大多数参与调查的父母体育消费支出主要集中在100-200元和100元以下,其次就是200-300元之间,少部分家长能够花费300-400元及以上来满足自己的体育需求,可以看出父母对于体育消费的意愿并不强,体育消费水平有待提升,这主要是因为大多数此年龄阶段父母因生活压力、经济压力等很难再在体育锻炼中投入更多,只有少部分经济条件较好且愿意投入的家长会选择较高花费的体育项目。父母参与体育的积极性与家庭投入成正比,家庭投入越多,子女的体育行为也越多。

2.3 天津市西青区小学生运动参与现状与分析

2.3.1 小学生参加体育活动的频率

从表9可以看出,大多数小学生每周参与的课外体育活动频率为2-3次,每周参加一次体育活动的小学生占比为13.4%,每周参加体育活动4次以上的小学生只有20%左右。考虑小学生在学校体育课时的安排,所调查的学生体育运动量满足世卫组织《指南》中规定的5-17岁青少年每天运动60分钟中等强度身体活动,每星期至少3天剧烈强度有氧运动的要求。80.4%的学生锻炼频次为3次及以下,与2022版课程标准学业质量的合格标准对比,所调查小学生参加体育活动的频率还较为缺乏。

表9 小学生每周参加课外体育活动的频率统计表 (男=328;女=328)

2.3.2 小学生参加体育活动的时间

从表10可以看出,接近一半的小学生参加体育活动的时间只有20-30min,29%的小学生参加体育活动的时间在20min以下,每次活动30min及以下时长的人数比例合计为74.7%,可以看出小学生参加体育活动的时间较少,达不到体育锻炼的目的。

表10 小学生每次参加体育活动的时长统计表 (男=328;女=328)

表11 小学生参加体育活动的强度情况统计表(男=328;女=328)

表12 小学生参加课外体育活动的形式统计表 (男=328;女=328)

表13 影响父母体育行为的因素统计表(有效样本N=688)

表14 影响小学生运动参与因素统计表(有效样本N=688)

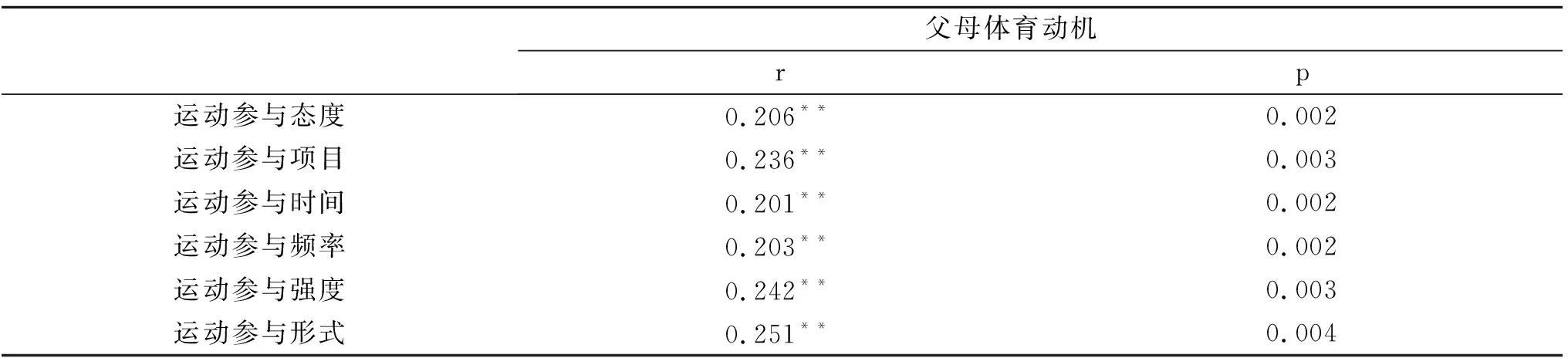

表15 父母体育动机与小学生运动参与行为的spearman系数表

2.3.3 小学生参加体育活动的强度

体育活动强度是制定体育健身活动方案的重要内容。强度过小,没有明显的健身效果;强度过大,不仅对身体无益,还可能造成运动伤害。从小学生参与体育活动的强度来看,将近68%的小学生没有达到出汗、大量出汗的强度,说明体育活动的强度不够大。

2.3.4 小学生参加课外体育活动的组织形式

学生参加课外体育活动的组织形式分为自己独立锻炼、学校组织的课余训练、与同伴一起(包括自发和社会体育培训机构)以及和父母一起。调查数据表明,男、女学生与父母一起参加锻炼的比例均为39.6%,是学生课外体育锻炼人数最多的形式,其次是学校组织和与同伴一起的形式,比例分别为25.9%和23.8%,自己单独锻炼的比例最低。学生与父母一起参与体育活动的频率较高,由此看来父母参与体育活动情况对于学生的运动参与有很大影响。

2.4 影响因素分析

2.4.1 影响父母体育行为因素分析

通过对比分析,兴趣爱好在所有因子中得分最高为7.455,是最重要的影响因素,兴趣作为体育锻炼的内驱力直接影响父母采取锻炼行为的可能性;其次是体育意识观念,得分在7.3分以上,同样直接影响着父母是否主动参与体育运动;树立正确的体育价值观,促进小学生父母形成良好的体育锻炼意识显得尤为重要。时间、场地设施得分较高均为6分以上,可以看出时间和硬件设施对于父母参与体育运动影响较大;再次就是场地设施,没有良好的运动环境及场地器材,会降低人们参与体育运动的意愿;体育消费和其他因素两项在5分以上,说明经济水平对于父母参与体育运动的影响也较大,随着社会的发展,参与收费的体育项目,轻则几十元,甚至几百、上千元人民币,这对于普通家庭来说是较大的经济负担,大部分普通家庭会因为昂贵的体育收费项目望而却步。这在一定程度上也影响了父母参与体育运动的意愿。

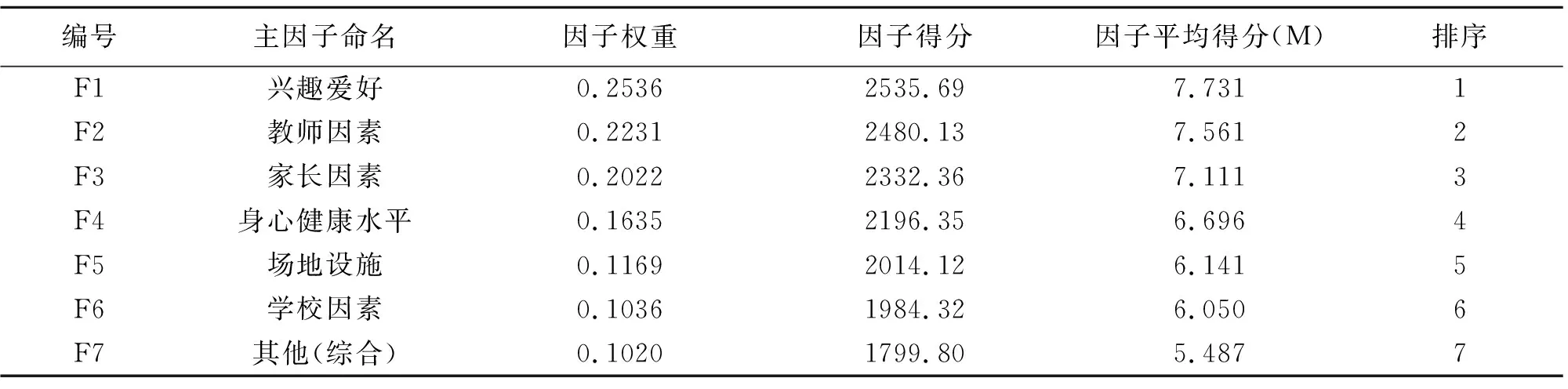

2.4.2 影响小学生运动参与因素分析

本研究将所选取的兴趣爱好、教师因素、家长因素、身心健康水平、场地设施、学校因素、其他(综合)7个影响因素评价的平均得分进行排序,即:兴趣爱好(7.731分)>教师因素(7.561分)>家长因素(7.111分)>身心健康水平(6.696分)>场地设施(6.614分)>学校因素(6.050分)>其他(5.487分)。可以看出,兴趣爱好是影响孩子参与体育运动的最直接因素,有了自身喜爱的运动项目或是擅长的运动技能,能大大提升孩子对于参与运动的意愿。其次是家长和教师,教师是小学生除家长以外在学校接触最多的人,教师及家长的体育行为(角色榜样)能够对小学生起到引导和示范作用,同时父母与家长对于孩子的鼓励及认可也会增强孩子对于体育运动的兴趣,使其更乐意付出努力[10]。热爱体育的家庭环境,父母健康的身心及良好的运动习惯会使孩子更加自信。除此之外,场地设施、学校因素、其他因素作为外在环境因素对于参与体育运动也存在较大影响。尤其是场地设施和学校因素,完善的场地设施会让小学生有更多的项目去选择,会无形中提高小学生对于体育运动的兴趣。同时学校的体育氛围也会影响小学生参与体育运动的积极性。

2.5 父母体育行为与小学生运动参与行为相关分析

由父母的体育需求与小学生运动参与行为的spearman系数表可知,父母的体育需求和小学生运动参与态度、参与项目、参与实践、参与频率、参与强度以及参与形式方面具有显著性的正相关性(P<0.01)。父母体育态度和学生的运动参与行为具有极其显著的关系,父母体育需求越良好,小学生的运动参与行为就越理想。父母体育需求和小学生参与体育运动的态度之间的关联最为明显,其次是参与的频率,这说明父母的体育需求越良好,小学生运动参与的态度就越积极,运动参与的频率就越高。

综上所述,父母显性体育行为和隐性体育行为均与小学生运动参与有着非常显著的正向关系,父母参与体育运动的兴趣越高、体育需求与动机越积极、体育行为表现越良好,学生的运动参与行为就越良好。

3 结论与建议

3.1 研究结论

(1)从调查数据可知周锻炼频率3次及以下的父母占比73%,学生父母的锻炼次数偏低。每次锻炼时长集中在30-50min的人数占比约65%,次锻炼时长合理,由于频次低,总体锻炼量偏低。以短视频和直播形式的网络体育资源和电视成为父母体育行为的主要信息来源,占比68.6%。80.4%的学生锻炼频次为3次及以下,74.7%的学生每次活动30min及以下时长,将近68%的学生没有达到出汗、大量出汗的强度,39.6%的学生与父母一起参加体育活动。所调查小学生参加体育活动的频率、时长和强度均存在不足。

(2)体育行为影响因素:兴趣爱好和体育意识观念是影响父母体育行为的主要因素。影响小学生运动参与因素及其重要性排序为:兴趣爱好(7.731分)>教师因素(7.561分)>家长因素(7.111分)>身心健康水平(6.696分)>场地设施(6.614分)>学校因素(6.050分)>其他(5.487分)。学生体育行为的提升“兴趣爱好是最好的老师”,教师因素和家长因素重要性较高,且父母的体育意识观念发挥重要作用。

(3)父母体育行为与小学生体育锻炼参与的相关性:父母显性体育行为包括参与实践、参与频率、参与强度以及参与形式等。父母隐性体育行为包括参与态度、体育动机及体育消费等内容,研究发现父母体育行为与小学生运动参与行为具有非常显著的正向关系(p<0.01)。父母参与体育运动的时间越多、参与频率越高、体育兴趣越大、体育动机越积极,小学生运动参与的表现就越良好,对于运动参与的积极性就越高。

3.2 建议与展望

(1)研究建议:社区应丰富和完善体育器材设施,降低体育场馆的收费门槛,提供更多适宜的体育环境和场所。 父母应转变家庭体育消费观念,增加体育消费在家庭消费总支出的比重;提升体育认知与本领,积极带动和引导孩子。学校应定期开展以家庭为单位,形式多样的体育活动,鼓励父母与孩子共同参与体育运动;落实“双减”政策,降低学生课业负担,让学生有更多时间培养体育运动兴趣和习惯。

(2)研究局限性:本研究调查区域为天津市西青区,即使抽样顾及不同水平和不同片区,但其仅涉及城市地区,并未涉及村镇,且仅选取了具有代表性的四、五年级,调查对象和调查内容具有一定的局限性。

(3)研究展望:在后续研究中,可横向拓展村镇学生的调查,探析经济发展水平不同地区的差异;可纵向对具体体育行为如体育组织形式、体育活动方式、体育项目选择等内容进行研究,提升研究深度和精度。