音腔的图像生成

——黔东南侗族牛腿琴“技法母语”的可视化分析

张 超

牛腿琴是主要流传于黔、桂、湘三省交界侗族集聚地的传统拉弦乐器,族内亦有“牛巴腿”“果给”等俗称。目前,学界对该类乐器的研究并未广泛关注,在知网以“牛腿琴”作篇名检索可知,代表性成果仅有何洪的《牛腿琴》(1)何洪:《牛腿琴》,《乐器》,1981年,第6期,第19—21页。、周恒山的《侗族牛腿琴与牛腿琴歌》(2)周恒山:《侗族牛腿琴与牛腿琴歌》,《中国音乐》,1989年,第1期,第76—77页。、孔宪钊的《低音牛腿琴》(3)孔宪钊:《低音牛腿琴》,《乐器》,1993年,第4期,第15页。、乐声的《吐任·利列·牛腿琴》(4)乐声:《吐任·利列·牛腿琴》,《乐器》,2004年,第7期,第50—52页。、蒋筝筝的《论侗族牛腿琴的特点及其民俗学特征》(5)蒋筝筝:《论侗族牛腿琴的特点及其民俗学特征》,贵州师范大学硕士学位论文,2015年。、宋林的《侗族牛腿琴歌与其生境的适应研究——以从江县占里村为例》(6)宋林:《侗族牛腿琴歌与其生境的适应研究——以从江县占里村为例》,吉首大学硕士学位论文,2017年。等十余篇文献。这些文章主要从乐器的历史、形制、奏法、制法、文化功能等几个方面做出简述,鲜有涉及乐器声学、音腔特征、律制形态等问题的可视化探讨。应该说,在牛腿琴的个案研究方面亟需更加深入的挖掘和分析。

笔者于2021年9月3日—7日前往黔东南州从江县、黎平县等地的侗族村寨,开启了对牛腿琴的田野考察之路。需要陈述的一个客观现象是,当下许多传统音乐“非遗”项目在市场化、旅游业发展过程中,因“去语境化,再语境化”而出现无奈“出走”和被舞台化的现状。(7)杨民康:《“传承、建构”语境下民族音乐舞台表演的转型与变革——以原声音乐在艺术舞台与文旅展演中的离场与嬗变为例》,《中央音乐学院学报》,2023年,第1期,第16页。该乐器自然也不例外,在特定历史文化背景下发生着表演形态的不断变异,这虽为民族音乐研究者提供了一个新的关注视角,但仍有必要对民间原生文化的基因要素予以提取和保存,以期为后世的文化传播提供可再复原的生成模板。正如杨民康先生所言:“我们有必要清醒地认识到,中国传统音乐的基底仍然是草根状、乡土性的,比起那些‘提升品位’的做法,它更需要的是再进一步去培养植被和夯基掩土。”(8)杨民康:《“非遗”保护应该回归“草根意识”——兼论传统音乐在非物质文化遗产中的价值和地位》,《人民音乐》,2009年,第11期,第24页。由此,笔者愈发觉得该乐器具有重要的研究价值和意义,并围绕实物测量、奏法记录、声音采录等方面进行了田野工作,以求在前人学术研究成果基础上对演奏技法的音腔特征做出可视化的多模态分析。

一、概念释义

沈洽先生于1982年首提“音腔”概念,并认为:“广义来说,凡带腔的音,都可称为音腔。所谓腔,指的是音的过程中有意运用的,与特定的音乐表现意图相联系的音成分(音高、力度、音色)的某种变化。所以,音腔是一种包含有某种音高、力度、音色变化成分的音过程的特定样式。”(9)沈洽:《音腔论》,《中央音乐学院学报》,1982年,第4期,第14页。此后,沈先生在多年学术研究中对音腔数学特征〔函数d(t)、p(t)、c(t)〕、音准点认知(“频率落点”“模糊众数”测音法)、动态音律(“统计法”“轴线法”“音准阈取众平均法”的腔核测定)、通用旋律动态模拟器(DEAM 软件)、拍节时位关系(均分、非均分)等诸多相关性问题做出了进一步定量化与可视化探索。

笔者在遵循该理论基础上,对牛腿琴演奏中的音腔形态研究做出进一步思考,主要体现在两个方面:第一,在音腔定性阐释的基础上,能否对该乐器特殊技法的微观量变现象予以多模态的立体化数据分析?若此,运用“腔变(加)速度”(10)“加速度”是速度变化量与所占时间的比值,即描述速度变化的物理量。而“腔变(加)速度”则是描述有关音腔成分发生变化时速度快慢的量。的概念,可通过图像、数字及文字叙述来表达单位时间内音腔各成分动态量变的速度变化情况;第二,在侗族牛腿琴演奏中,是否存在打破汉民族传统音乐音体系(HCY)中约定俗成的音腔尺寸关系情况?若此,运用“腔段”(11)沈洽先生在论述音腔的音高特征时,将其完整结构分为头、体、尾三个部分,实质是对音腔结构进行了三段式的轮廓划分。笔者为准确表达少数民族乐器演奏技法的特殊性,将一个音腔中任意两个时间点所对应的局部腔体称为“腔段”。的概念,可对其微观尺寸的域间结构予以切割、对不同成分的不同组合类型予以抽离,以此挖掘侗族牛腿琴技法表达的内核要素。

需要指出的是,论及乐器演奏技法,王晓俊先生于2011年首提“技法母语”的概念并于2015年对其做出进一步阐释,认为:“‘技法母语’是乐器演奏‘技’‘法’本身,表现为乐器演奏的术语性语言单位,它是在长期演奏实践过程中逐渐沉淀和积累而成的、与民族音乐审美心理相生成相呼应的、各种乐器形制规定下的基本发音方式、演奏音响、演奏技术及技巧。”(12)王晓俊:《概念及载体形式、地域风格——中国民族乐器“技法母语”研究之一》,《交响》,2015年,第4期,第13—22页。以笔者之见,少数民族乐器演奏的特征提取与技法母语的概念甚为贴合。因其在音乐表达中饱含了本族文化的基核要素,并广泛用于社会功能性的用乐语境,甚至在特定场域中形成相对稳定且非常规性的技法表达样态,而技法母语这一概念为该类特殊现象的深描规定了中心范畴。

此外,在乐器演奏的技法母语探索中,若追溯至声响的最小有机构成单位,必然要落脚到单个音体层面,而音体内部的结构变化则需用音腔概念予以阐释。反之,在乐器装饰技法的音腔分析中,若归纳出具有稳定性、共质性的规律特征,则为技法母语的探索奠定坚实基础。基于两个核心概念,笔者拟对侗族牛腿琴演奏中技法母语的音腔结构做出相关性探析。

二、路径架构

为实现音腔形态的可视化与数据化分析,需将音成分的构成单位进行数理性分类量化。尤其在“腔体长度”计算中应进一步划分腔段并明确时间的存在量,在“腔变(加)速度”的计算中还应明确幅度变化量,如频次差(13)频次是指单位时间内出现的次数。该处所述频次要素主要指某种技法的运用过程中,将最小的完整重复周期记为1个次数,并计算单位时间内总共完成的次数。如在打音技法中,频次越多就代表打音越密集,反之则越稀疏。、音分差、分贝差或相关元素占比差等。因此,本文以沈洽先生最初所提的音高、力度、音色三个音成分为核心要素,同时运用长度、频度的叙述量和(加)速度的潜在微观量予以辅助阐释。(14)事实上,音腔构成中的长度、频度、(加)速度等要素在沈洽先生的研究中早有涉及,只是笔者为便于文章撰写才予其概念化称谓。此外,鉴于某件乐器音色特征的本质成因在于琴体构造和材质,故将其作为由客观元素主导的普适化要素从音腔结构的论述范畴中抽离,升格至乐器声响层面进行整体性论述。由此,笔者着重从长度、高度、力度、频度、(加)速度(简称“五度要素”)入手对牛腿琴演奏中的音腔形态进行可视化剖析,探索其在时间、空间两个维度中的量变规律。其中,时间维度包括音个体发生量变的整体动程(15)沈洽先生认为:“动程是指音渡所占用的时间量,而音渡即音高的递变量。”(参见沈洽:《音腔论》,《中央音乐学院学报》,1982年,第4期,第17页。)笔者在此基础上将“音腔”装饰所占时间量均归于动程概念的范畴。(长度);空间维度包括技法动作实施过程中在琴弦上所呈现的视觉化横移距离(听觉:音的高度)和纵移距离(听觉:音的力度);时空维度包括技法动作单位时间内周期性重复次数(频度)和单位时间内量变要素的快慢变化情况(加速度)。见图1。

从“五度要素”的个体性质而论,在音腔构成中必然存在不同核心要素的变量指数。其中,音的长度要素完全取决于时间量,而高度、力度、频度要素在不同时段内以匀速(16)在乐器演奏技法中,绝对意义上的匀速概念是难以实现的,笔者认为在听觉上具有均匀感的速度形式大致可称为匀速。或非匀速(加速度)的形式发生着微观量变。同时,音腔个体的量变过程绝非单一要素的存在形式,而是多个构成元素在时空维度中相互联系、相互影响并贯穿于腔体始末。

若对音腔的基本形态进行尺寸模拟,应将其放置于“显微镜”式的设备之下适度放大,在观察整体轮廓形态的基础上予以微观化视觉解构。笔者于下文分别采用Celemony Melodyne Editor(简称“CME”)(17)音高修正效果器(Celemony Melodyne Editor)是Celemony公司打造的一款音频处理软件,当前采用版本为3.0.1版,可将音频文件中的音符进行音高标示并在十二平均律基础上进行音分值校正。、Adobe Audition(简称“Au”)(18)“奥多比”试音器(Adobe Audition)是由Adobe公司研发的一个专业音频编辑软件,当前采用版本为CC 2017中文版,可用于音频的混合、编辑,以及频率、振幅、频谱等声学元素的分析。、Speech Analyzer(简称“SA”)(19)语音分析工具(Speech Analyzer)是由美国暑期学院研发的一款语音分析软件,当前采用版本为3.0.1版,在音乐分析中可显示声音波形、音长、音高、音强、频谱、声谱等内容。、Sonic Visualiser(简称“SV”)(20)音频模拟器(Sonic Visualiser)是由伦敦大学玛丽王后学院数字音乐中心专业团队研发,当前采用版本为v4.4版,作为一款国际通用的音频数据分析工具,可实现采样率、波形、峰值频率及旋律范围声谱图的可视化分析。、GMAS(21)GMAS是通用音乐分析系统(General Musical Analyse System)的简称。该软件由韩宝强先生主持研发,仅支持 Windows平台使用,当前采用版本为1999年2.0版。适用于乐器及人声音色、律制等内容的分析。等软件和Vmus.net音乐表演可视化分析在线平台(22)Vmus.net音乐表演可视化分析在线平台主要由杨健先生及团队工程师共同设计开发,该平台自2014年上线V1.1 版本,2021年初上线V2.0 测试版。对目标音的“五度要素”进行定量式分析,以求对腔体的基本结构做出精准描述。当然,在时域模式的分析中,若将观察点的时间单位过度细化(如“Au”软件最小单位:0.0001秒,即0.1毫秒或100 微秒),则会出现无数个“单帧画面”而难以寻找量变元素的规律性。因此,为避免踏入理论虚无主义的误区,即使对音腔的表现数据做出详细统计,也需在该微观视角基础上适度嵌入乐器实践的宏观视角,通过化零为整、化繁为简的分析方式探索共性规律。

三、技法母语的挖掘

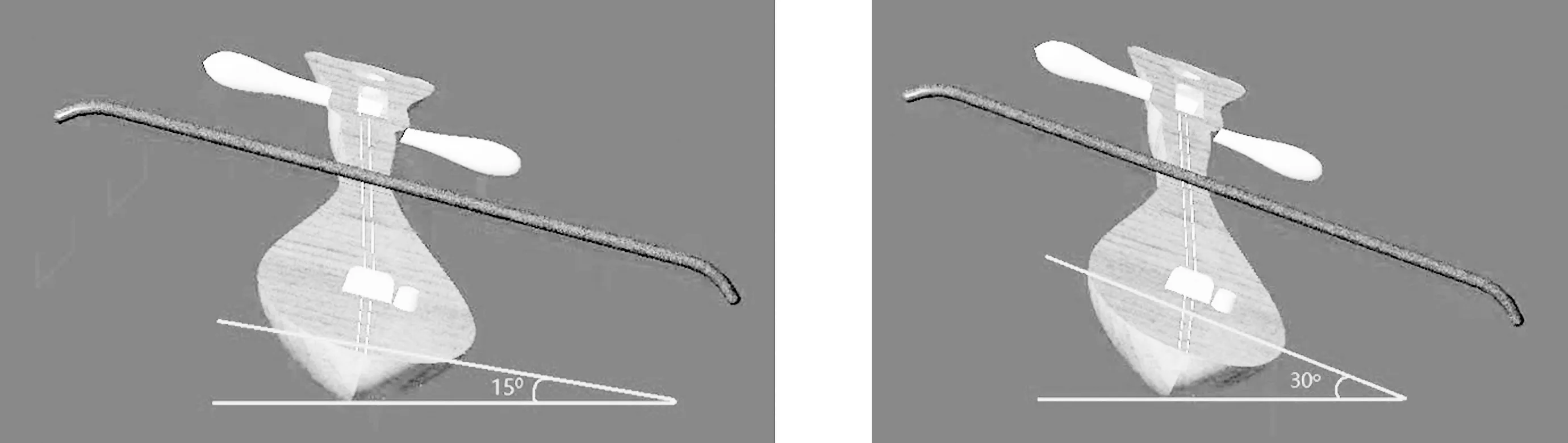

从技法层面而言,牛腿琴的演奏方法并不复杂,这主要由其较低的持琴空间稳定感所致。即琴身在左胸的支点基础上主要依靠左手向上、向内的托附力和收缩力使之保持平衡。琴体形成了可左右转动、上下移动的空间方位感,但在前后方位的控制中,只能保持向后方位的发力状态,以避免琴箱底部脱离胸部支点而发生滑落现象,以此限制了换把、揉弦及其他复杂技法的操作。颇值得一提的是,一般拉弦乐器往往通过运弓位置调整完成内外换弦技法,而该乐器在换弦操作中无需改变琴弓的擦弦角度,仅通过转动琴颈使琴体及琴弦产生空间位置的(左右)旋转变化,以形成琴弦主动调节与琴弓摩擦角度的特殊换弦方式。从持琴者目测视角而言,演奏内弦(高音弦:右侧琴弦)时,琴面与水平面夹角约呈15度,而演奏外弦(低音弦:左侧琴弦)时,琴面与水平面夹角约呈30度,琴体左右转动范围约为15度。见图2。

图2.换弦旋转角度图

正所谓“大道至简,衍化至繁”,牛腿琴在技法母语的核心要素表达中形成了特征鲜明的音腔结构。笔者以上述音腔“五度要素”作为出发点,选取多位牛腿琴艺人在演奏中最具代表性的技法片段(24)牛腿琴艺人演奏习惯各有差异,加之表演中的即兴成分,致使音腔结构难以形成“帧对帧”式的固定形态。笔者仅选取最具代表性的技法片段,对其具有共性倾向的规律及特征予以分析,但并不排除其他相近、甚至相异的存在形式。,运用声学、语音学软件将其抽象的听觉元素转化为具象的视觉元素,对其实现以点及面的客观性理论认知。

(一)“多样性”音高与“瞬变性”音强

《中国音乐词典》将“律”定义为“乐音的音高标准;乐音的有关法则或规律”(25)中国艺术研究院《中国音乐词典》编辑部编:《中国音乐词典》(增订版),北京:人民音乐出版社,2016年,第492页。。对该地演奏牛腿琴的局内群体而言,其音高基准是在长期音乐实践中形成,与常用三大律制(十二平均律、五度相生律、纯律)相比具有一定特殊性。同时,该乐器装饰性音腔也对其音高表现带来一定影响,尤以滑音和打音技法为最。此外,在装饰音(简称Z)和本位音(简称B)交替或过渡的腔段中,往往伴随着力度的鲜明变化。

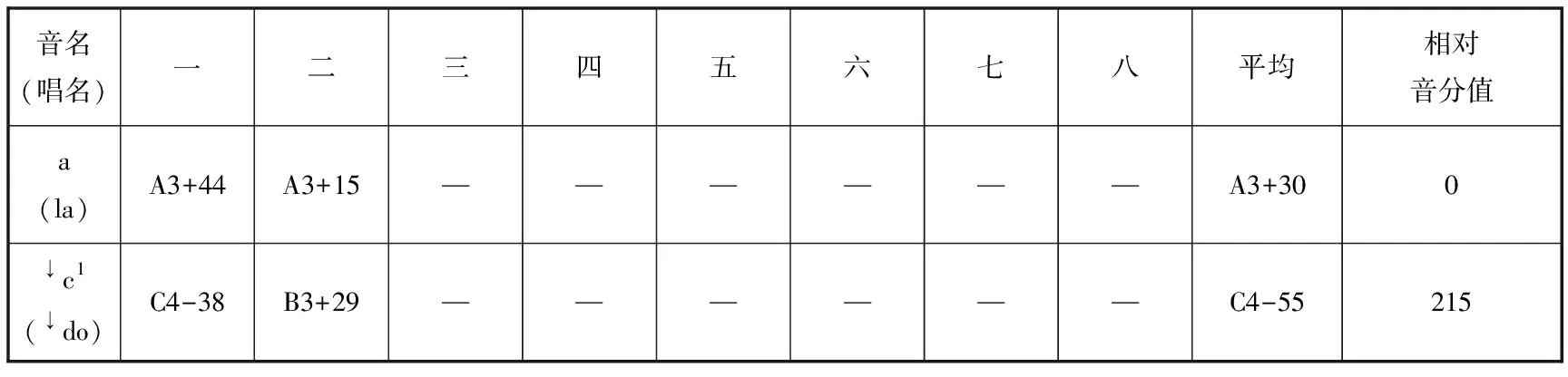

1.基本律制概况

在HCY体系约定俗成的情况下,对于同名乐音,演奏者往往以追求统一性音高作为理想状态下的基本要求。而在牛腿琴演奏中,部分同名乐音却出现了多种形态的音高表现,这并非演奏失误之偶然现象,而是在固定的音列连接中表现出相当程度的稳定倾向。笔者选取石胜德演奏(杨光新演唱)(26)石胜德,男,49岁,黔东南州从江县丙妹镇平毫村民间艺人,牛腿琴县级传承人,黔东南州级非物质文化遗产传习所(原从江县民族文化传习所)歌师,当地公认的牛腿琴演奏能手,曾荣获2022年首届“喜在侗家”杯侗族牛腿琴歌唱大赛第一名(主办单位:从江县文体广电旅游局)。杨光新,女,47岁,从江县高增乡朝里村人。音频中较具典型特征的旋律片段,采用“CME”软件予以分析。

(1)旋律片段1的分析

(2)旋律片段2的分析

图4.人工记谱与系统校正图

(3)旋律片段1、2的综合分析

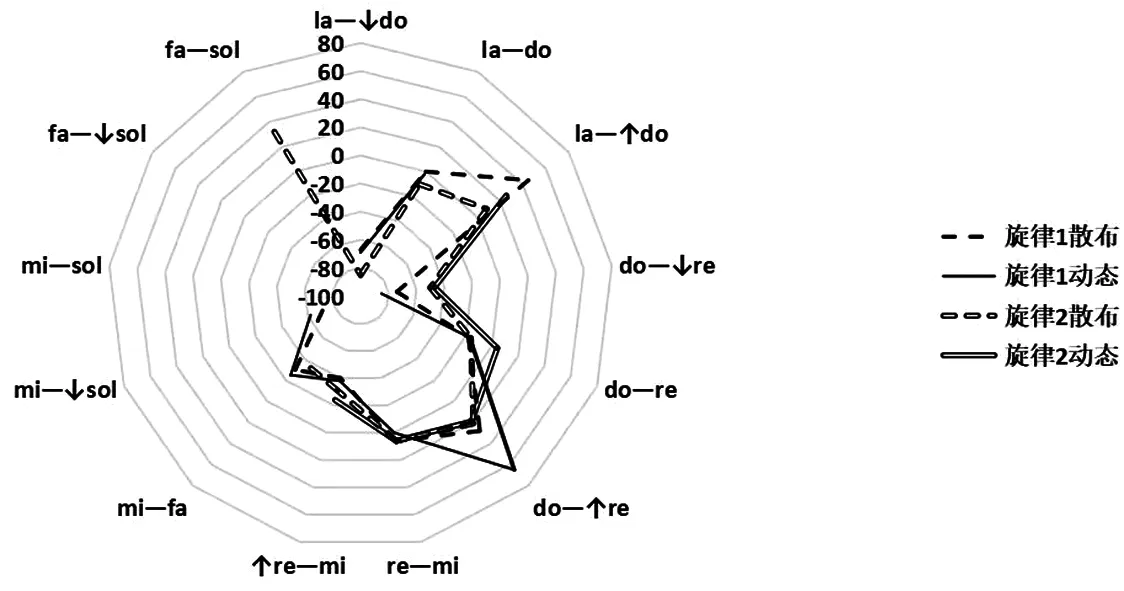

将上述两条旋律片段的分析数据叠置于同一张网状图,以便在输出结果中显现清晰的对比轮廓。通过图5中多条折线的重合形态,可对多种结论趋于一致的高低程度做出感性(图示样态)与理性(数据比对)的双重判断。

图5.旋律片段1、2中各音程的音分差值变化情况

图5中4条折线所形成的基本轮廓具有一定相似性,说明以散布性间接音分差、动态性直接音分差两种统计方法所得到的两条旋律分析结果较为相近。值得一提的是,do、re、sol等音的多种音高形态使其音列连接显得复杂多样。其中,两条旋律中各音散布性间接音分差的折线(单虚线、双虚线)重叠度相对较高,说明多形态音高在相同音列结构中的表现具有一定趋同性。与之相比,其动态性直接音分差的折线(单实线、双实线)重叠度稍有降低,这是由于乐器演奏中每个音的连接均带有一定偶然性成分,且某些短时值音偏高、偏低的音高表现并未达到长时值音在正常音高时所呈现出的稳定性和常态性。

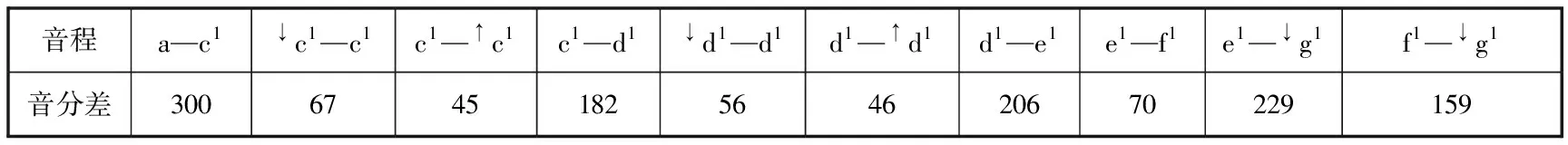

从图3—图5和表1—表6的数据分析可知,就旋律构成而言,该乐器演奏以“la—do—re—mi—(fa)—sol”六声(加清角)羽调式的音列框架为主,且清角音(fa音)在小节强拍的位置多有出现,常见于三连音之首音、两个八分音符之前者音的形式。然而,在常规民族调式的旋法结构中,以宫、商、角、徵、羽五个正音的运用为主,清角、变徵、变宫、闰四个偏音多处于弱拍、弱位等次要的结构位置,且常以短时值经过音、辅助音、装饰音等形式出现。据此可以说,在以清角音作为偏音的演奏中,其力度较大、时值相对较长的情况充分强调了该音在六声调式中的重要地位。此外,在该乐器较为复杂的音高形态构成中,也不乏表现出一定的规律性。其中,以首调而言,mi、fa音表现出相对统一的音高形态;sol音呈现出“中、低”两种音高形态,在mi—sol—(re)—mi连接中多呈现出类似短时值辅助音↓sol的形态,在前奏、间奏的sol—(re)—mi连接中多呈现出骨干音sol的正常形态;do、re音呈现出“高、中、低”三种音高形态,在re—do—re、mi—re—mi(mi—re—do)连接中分别呈现出短时值辅助音或经过音↑do、↑re的形态,在(mi)—re—do—la、do—re—do连接中分别呈现出短时值经过音↓do、辅助音↓re的形态,且偏离性音分差值大多趋向于50音分上下。当然,从正常音高形态而言,与十二平均律相比,该律制形态表现如下:Ⅰ—Ⅲ(la—do)接近,Ⅲ—Ⅳ(do—re)稍偏小,Ⅳ—Ⅴ(re—mi)带偏大倾向,Ⅴ—Ⅵ(mi—fa)明显偏小,Ⅴ—Ⅶ(mi—sol)稍偏小。

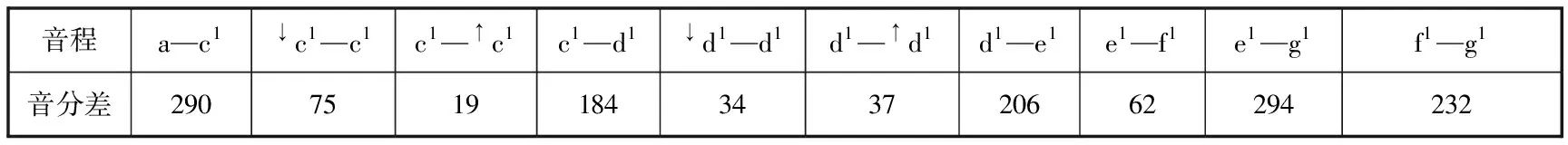

表2.音列结构与律制特征

表3.目标音动态性直接音分差统计

表4.目标音散布性间接音分差

表5.音列结构与律制特征

表6.目标音动态性直接音分差统计

表7.mi音腔段数据统计

需要指出的是,该乐器在演奏中存有单声、双声两种形式,具备以横向旋律线条为主、以纵向和音衬托为辅的音乐表现形式。从后者而言,在两弦配置的一般拉弦乐器中,和音的演奏形式几乎均为纯五度性质(27)在HCY体系下,我国两弦配置的拉弦乐器多采用纯五度定弦方式,即内外两弦的相同音位始终保持纯五度关系。事实上,该体系下的拉弦乐器主要运用单线条旋律作为音乐表现的基本手段,即使偶尔出现少数双音技法的和音形式,音程结构也几乎均保持了纯五度性质。。而该乐器除sol—re(“外空—内空”)和音外,还有在共用外弦一指(la音)前提下构成的la—mi(“外一—内一”)、la—sol(“外一—内三”)和la—fa(“外一—内二”),分别形成近于纯五度(协和)、大七度(不协和)、大六度(不完全协和)多个性质的和音音程。尤其在部分和音演奏中,高音弦位的手指触弦方式具有一定特殊性。即在一般拉弦乐器按弦时,指尖(指肚)置于弦体上侧并以近于垂直方向的“下压力”为主进行发力。而该乐器除la、do、mi等音采用上述按弦方式外,在以指板为参照的定位模式下,其la—sol和音演奏中三指按内弦时为避免触及外弦,多将指尖放置于弦体右侧并以靠近水平角度的“侧推力”予以操作,使该力点方向基本与指板保持平行。如是,在保留“外一—内一”(la—mi)的按弦基础上,只需增加三指触弦即可转换至“外一—内三”(la—sol)的按弦音位。同时,在三指触弦过程中带有音腔动程较大的上滑音,这种la音保持、sol音滑动的圆滑式进行状态使之形成“腔化七度”(28)施咏先生认为:“在注重音腔的中国民族乐器中,如六度、七度、九度,特别是七度音程的跳进进行,都在音腔化的过程中得以柔化、软化,而使得大跳的七度亦可变得分外柔婉。”参见施咏:《乐理与文化》,重庆:西南师范大学出版社,2012年,第128页。,在滑音的柔化、软化作用下并未呈现出不协和音程原本该有的不融合感,而是增加了几分“温婉而和”的听觉感受。此外,fa音也偶有类似情况,在“外一—内二”的音位基础上形成la—fa近于大六度的不完全协和音程。但由于fa音作为偏音且带有一种不稳定倾向,在旋律进行中往往连接至稳定感较强的mi音,在这种由调式内部结构而引发的助推力之下,使前者六度和音并未得以强调和持续,而是以一种带有“前置装饰”(“前饰化”)色彩的和音身份顺接至后者稳定感较强的五度和音。因此,该类“侧推式”触弦与一般拉弦乐器以及该乐器la、do、mi等音的按弦方式有所区别,后者强调指尖(指肚)对弦体施加“下压力”的垂直方位感,致使局部力点方向与指板也倾向于保持垂直状态。再结合和音演奏中sol、fa音的触弦方式,使该乐器在手指按弦、触弦力点方向上呈现出一种横纵交错的空间迹象(见图6)。

图6.音位触弦力点图

然而,“CME”软件在和音识别中一般自动选择低音声部,难以完全捕捉旋律声部的目标音数据。因此,该律制分析的部分音源选于唱奏的旋律片段,而这是基于人声与器声旋律声部具有高度一致性的因素,两者在音腔的音高要素中表现出互为你我的融合关系。当然,在前奏与间奏之衔接、起唱与闭唱之应变、音腔其他要素之互洽等方面,奏者与歌者也表现出了临场交互、彼此模拟、瞬时调整的特性,并在长期音乐文化实践中形成局内人潜在的通用规约,通过不言自明的沟通信号以求在最大程度上跟随声音的共质点,并确保其运行轨迹的契合性和一致性。

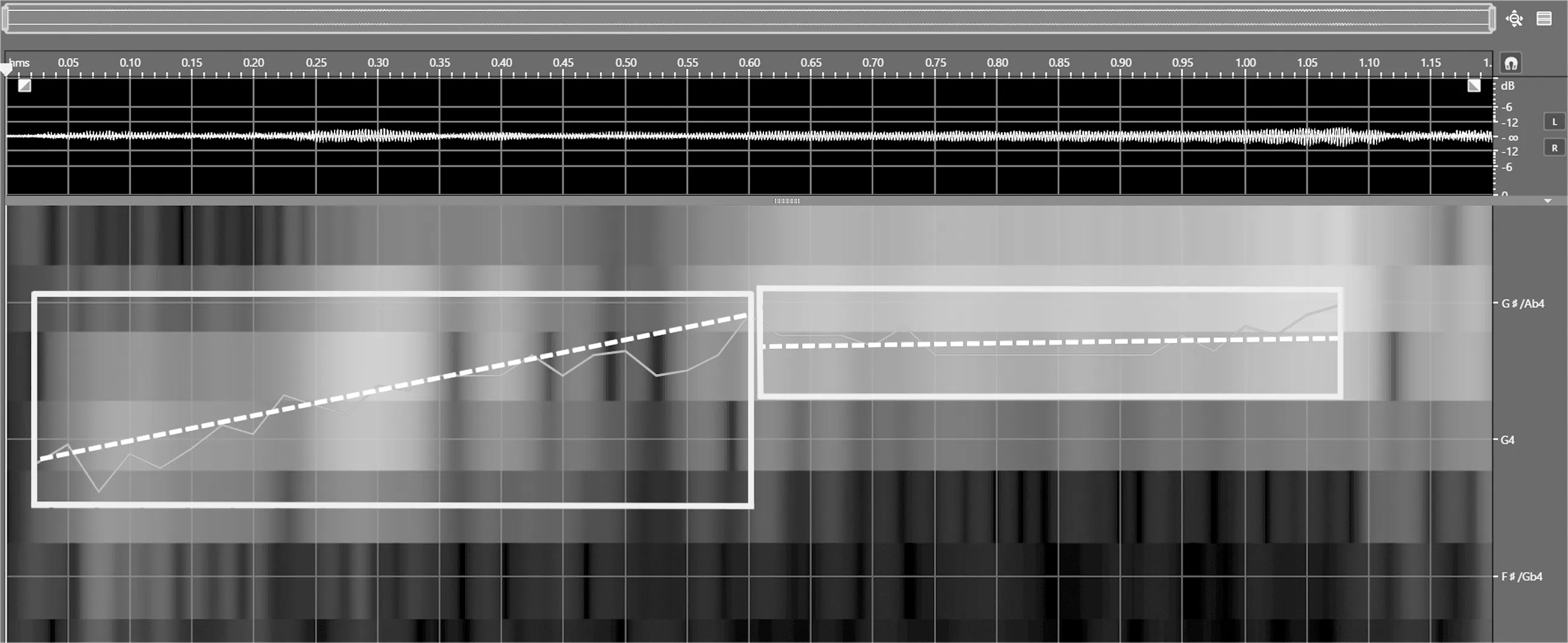

2.“游离性”滑音

在HCY体系约定俗成的情况下,非反向腔格(同向性上趋、下趋)的滑音技法具有音高变化性质的统一性,基本形式常见为“Z→B”型或“B→Z”型。与之不同的是,在牛腿琴演奏中,仅在单一趋向腔格就表现出了音高变化的两种性质差异,即在同向上趋腔格结构中形成了“Z→B→Z”型,音体前端的“Z→B”为装饰音滑向本位音的过程,音体后端“B→Z”为本位音趋向游离性装饰音的滑动过程。

在其常用sol—re弦中,以内弦三指上滑(sol)及外弦三指上、下滑(do、do—la)的应用最为广泛,以内弦一指上滑(mi)和二指下滑(fa—mi)次之,涵盖了不同方向(上、下)、时间(先、后)的多种滑音形式。此外,部分艺人采用外、内弦四指音(↓re、↓la)做打音以代替滑音,也有少量艺人兼用两者技法。笔者选取吴仕龙(29)吴仕龙,男,57岁,黔东南州从江县高增乡美德村侗歌县级传承人,黔东南州级非物质文化遗产传习所(原从江县民族文化传习所)所长。、石胜德、潘运辉(30)潘运辉,男,43岁,黔东南州从江县高增乡美德村民间艺人,黔东南州级非物质文化遗产传习所(原从江县民族文化传习所)歌师。演奏音频中带滑音技法的、首调唱名为do、mi、sol的三音,采用“Au”“SA”两个软件予以分析。

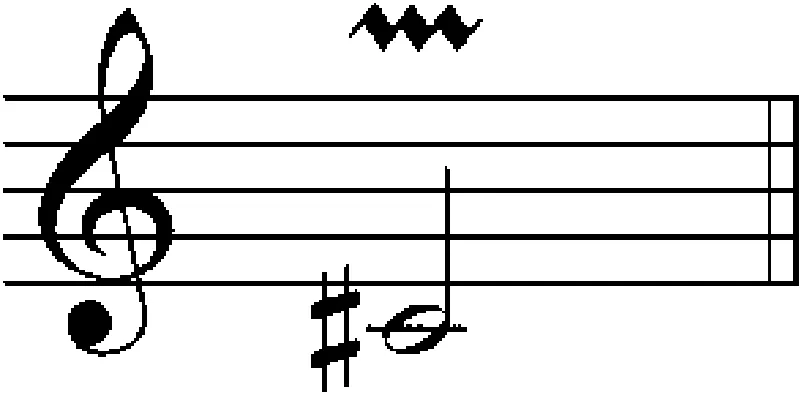

谱例1.

图7.do音各腔段高度(音高)、力度、速度及变化关系

从图7b和7c中的音体结构来看,该音整体持续时长约2.35s,力度要素的腔体量变百分比最高达10%、最低约1%,两者相差近10倍。其音强包络线整体可分三个阶段:第一,0s—0.35s腔段大致呈渐强趋势,其百分比约从4%上升至10%,该值平均量变速度约每秒上升17.1%;第二,0.35s—1.45s腔段大致呈渐弱趋势,其百分比约从10%下降至2%,该值平均量变速度约每秒下降7.3%;第三,1.45s—2.35s腔段基本呈平稳趋势,其百分比在较长时段内稍有下降,最低至约1%。可见,在三个腔段中“腔变加速度”的绝对值依次减小,且一、二腔段交界处发生了“反向”加速的性质改变。

从图7d复式折线统计图中的量化分析可知,高度、力度要素的量变时段几乎贯穿了音体始末。在0-腔段(约0s—0.3s)中,两个要素作“同向上升”量变,腔变加速比值较为接近;在-腔段(约0.3s—0.9s)中,两个要素作“斜向平降”量变,即高度不变、力度降低,后者腔变加速比值大于前者;在-1腔段(约0.9s—2.4s)中,两个要素作“反向升降”量变,即高度上升、力度降低,前者加速比值相对平稳、后者则存在明显折点。其腔体结构表现为“高度和力度在‘主区’形成‘反向’量变(前者渐高、后者减弱)而尾部趋于平稳的慢长式下滑”形态。

谱例2.

图8.mi音各腔段高度(音高)、力度、速度及变化关系

谱例3.

表8.sol音腔段数据统计

表9.do音腔段数据统计

图9.sol音各腔段高度(音高)、力度、速度及变化关系

从图7、8、9和表7、8的分析数据来看,目标音do、mi、sol的滑音技法在其内部结构的组织形式上带有较大特殊性。其中,长时值do音多作乐句尾音并以拖腔形式连接至la音,以三腔段的完整腔体结构最具典型特征。即第一、二腔段带有装饰音向本位音滑动(“Z→B”)的回归性特征,对音高重心的稳定性基本不产生实质影响。第二、三腔段带有本位音向另一个装饰音滑动(“B→Z”)的偏离性特征,使本位音建立的音高秩序被打破,并在包络线上形成了再次爬升趋势。尤其,第三腔段的音强百分比较小,且在尾部形成再度减小的趋势,构成了“音高逐渐上升、声响逐渐消失”的背反情景,易在听觉惯性的条件下产生上趋游离的飘忽感和延伸感。与一般拉弦乐器常用的“Z→B”型上滑音技法相比,该类“Z→B→Z”型三腔段的滑音形式在其“不稳定感→稳定感”结构进行的基础上,又增加了“稳定感→不稳定感”的结构扩充成分。此外,当长时值mi音作乐句尾音并带拖腔时也常具备此类腔体的结构倾向。而短时值mi、sol音则多出现于句中位置,其以高度和力度要素“二+三段式”的腔体结构最具典型特征。需要说明的是,该两音在高度要素上均表现出爬升状态,但第二腔段有时并不十分突显,甚至可作为第一腔段的延续而使其形成近似一段式的结构类型。从力度要素方面而言,mi音与do音较为相似,在宏观层面上形成了“渐强+渐(突)弱+近保持”的变化形态,但在力度保持的腔段中其高度要素也近于平直状态,并未表现出后者“上趋游离”之感。而sol音与mi、do两音差异较大,在力度要素上形成二次渐强(“渐强+渐弱+渐强”)的强烈倾向,结合高度要素的“上趋+平直”腔体结构,使该音在听觉上颇显坚实有力之感。

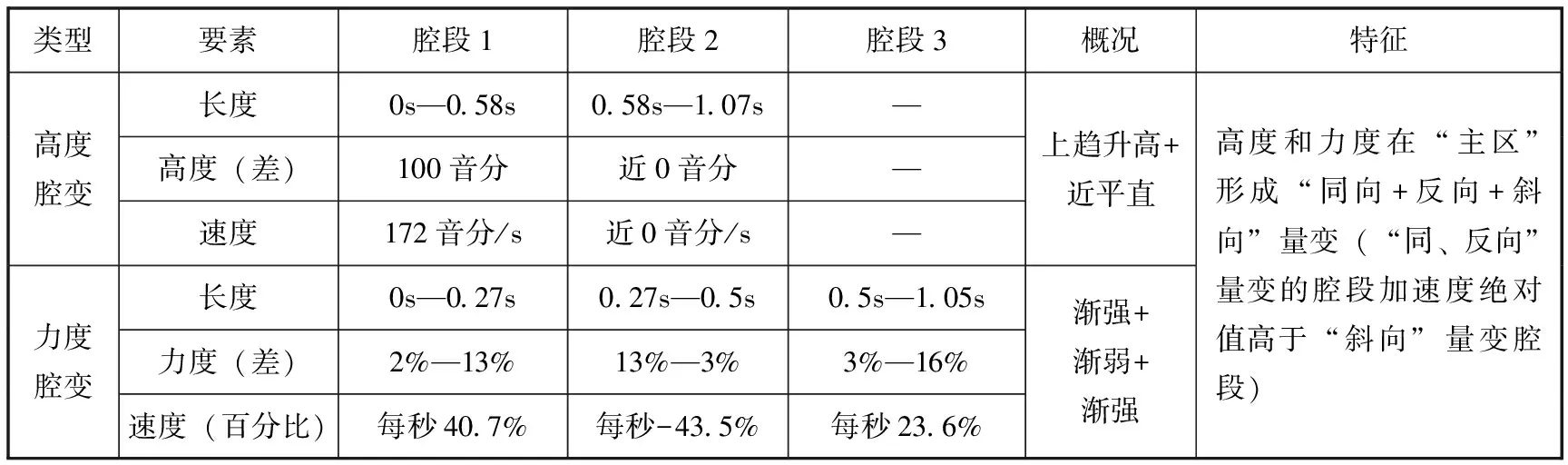

3.“压缩性”打音

在HCY体系约定俗成的情况下,以十二平均律为参照,大、小二度颤音技法的音高变化多为200音分、100音分,且“主区”多贯穿整个音体或位于音体前、后两端。而牛腿琴演奏中的打音音高变化幅度明显偏小,且“主区”的段位分配更为自由和多变。

在其常用sol—re弦中,内弦的空弦本位音(re)用一指按弦音(mi)做打音,一指本位音(mi)用二指按弦音(↓fa)做打音,外弦的三指本位音(do)用四指按弦音(↓re)做打音,分别形成各本位音的单顺波音或颤音。笔者选取民间艺人吴仕龙、石胜德、潘运辉演奏音频中打音技法应用频率最高的首调唱名为mi、do、re的三音,采用“Au”“SA”两个软件予以分析。

谱例4.

从图10b和10c中音体结构来看,整体持续时长约2.78s,力度要素的腔段划分大致存在0s—0.6s(渐强)、0.6s—0.8s(渐弱)、0.8s—2.78s(相对平稳波动)三段。其中,打音技法所处腔段(0.25s—0.7s)的音强状态整体处于高百分比区域,但伴随着音高包络线的起落式高、低浮动而出现局部音强百分比的交替性大、小变化。除0.55s—0.7s包络线的百分比浮动较大,约为9%—33%,其他时段浮动范围相对稳定,约为9%—19%,“腔变加速度”并不十分明显。

图10.mi音各腔段高度、频度、力度(33)该音处于句中位置,并未呈现出图7中do音长腔段结构的力度大幅渐弱形态。变化

从图10a中音体结构来看,整体持续时长约2.78s,全音包络线的腔段划分较为明显,包括0s—0.2s(装饰性上滑)、0.2s—0.9(本位音)、0.9s—2.78s(游离式上滑)三段。其中,第二腔段包络线的0.25s—0.7s部分代表打音技法,持续时长约0.45s,共出现4次明显波峰,即做出4次打音(颤音),平均打音频度约为每秒8.9次。值得注意的是,该打音包络线形态并不十分规整,本位音与装饰音之间的音分差值大致为30—80。作为小二度指颤音,其与单音多形态音高(偏高、偏低)表现中的偏离性音分差趋于相近,明显小于十二平均律参照下两者所对应的音分值。同时,单次打音的长度值、音分值变化均带有不稳定成分,虽依然存在“腔变加速度”的构成要素,但此类求值的实际参考意义显著降低。

谱例5.

谱例6.

表10.re音腔段数据统计

表11.目标音腔段数据统计

图12.re音各腔段高度、频度、力度变化

从图10、11、12和表9、10的分析数据来看,在目标音mi、do、re的打音技法中,本位音与装饰音之间出现了不同程度的音程距离压缩现象,甚至大、小二度打音下限阈值可低至 80音分—90音分、30音分—40 音分,且带有一定弹性空间。事实上,除上述三位艺人演奏外,其他艺人在打音技法演奏中或可表现出带有更大差阈值的音程距离,但大、小二度打音高于200音分、100音分的情况几不多见。同时,临场性的乐器演奏带有一定灵活性和即兴性特征,形成了打音技法中“长度可长可短、频次可多可少、速度可快可慢、腔段可前可后(以前段、中段居多)”的多样化形态。此外,在内弦mi(tr)—sol、外弦do(tr)—la等连接中常出现打音和滑音技法结合运用的情况。

(二)“自由性”节奏

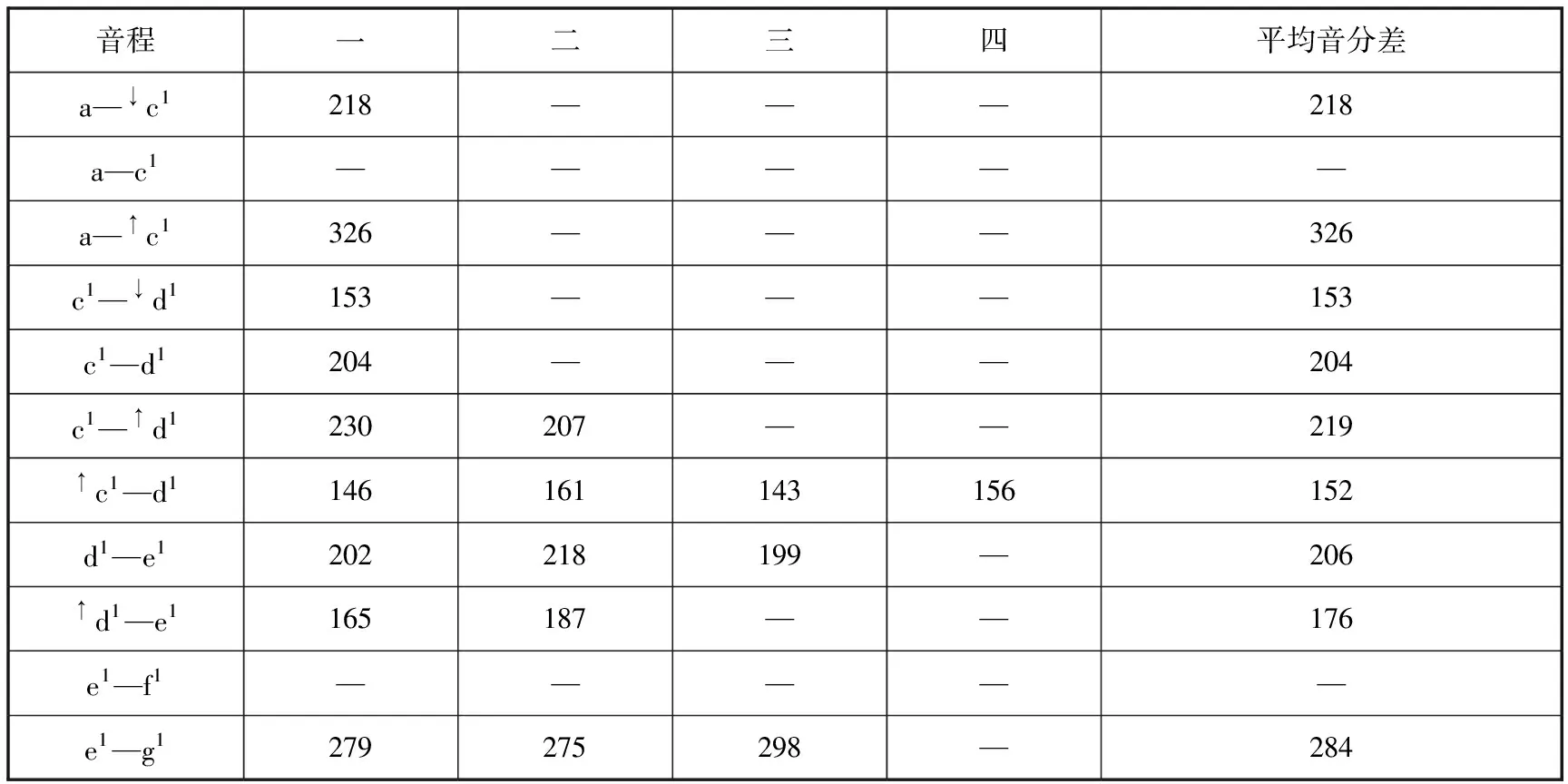

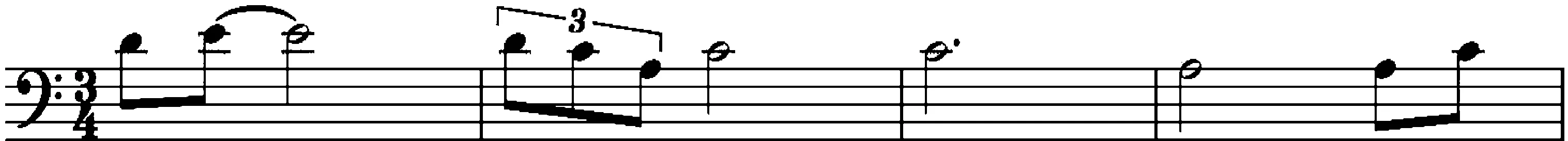

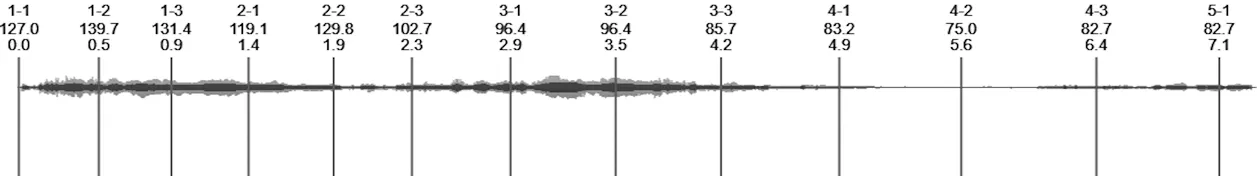

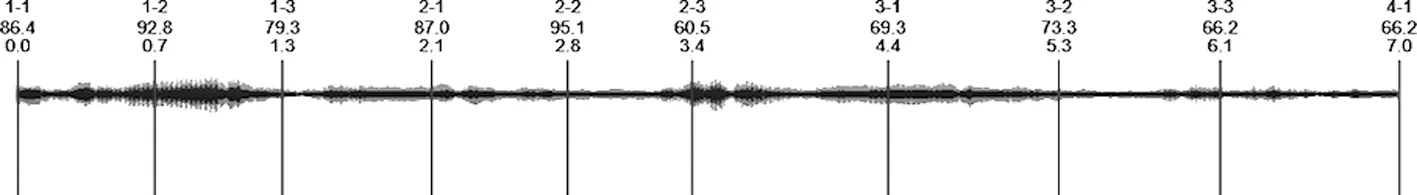

牛腿琴的民间演奏技法多以口传心授为习得方式,并未形成专业器乐演奏中依谱而奏的刻度化标准。除演奏中的音高表现具有非常规性外,节奏进行也带有“自由、散拖”式的非均分性与不稳定性特征,且同时伴随着“瞬变性”的力度强弱变化。需要指出的是,在HCY系统下也常有乐句渐慢的现象,但运用位置一般在乐段尾句,且变慢过程带有渐进性和过渡性。与之不同的是,牛腿琴的拖音渐慢应用频次较高,几乎所有长时值的do、mi两音均有体现,且渐慢的过程配以渐弱(甚至突弱)、渐强的力度变化,打破了原有节拍速度的延续性和力度保持的平衡性。笔者选取民间艺人吴仕龙、石胜德、潘运辉演奏音频中较具代表性的乐句,运用Vmus.net可视化在线平台予以分析。

1.旋律片段1(吴仕龙演奏)

谱例7.

从图13a和b中的音体连接形态来看,节拍速度的变化幅度相对较大,最大为139.7BPM,最小为75BPM。同时,结合图13c中的音体力度变化来看,第一个mi音的时值大致相当于八分音符加二分音符的长度,在进行中的节拍速度有所减慢(139.7BPM—131.4BPM—119.1BPM)、节奏时值有所延长,力度方面由强渐弱(第2—4个实心点腔段部分的包裹管有所变细);第二个do音的时值大致相当于二分音符的长度,在进行中的节拍速度变化有所减慢(129.8BPM—102.7BPM—96.4BPM)、节奏时值有所延长,但力度方面由弱渐强(第5—7个实心点腔段部分的包裹管明显变粗);第三个do音的时值大致相当于二分附点音符的长度,在进行中的节拍速度再度减慢(96.4BPM—85.7BPM—83.2BPM)、节奏时值再度延长,且力度由强突弱(第7—10个实心点腔段部分的包裹管大幅变细)。

图13.人工节拍划分及速度力度曲线图

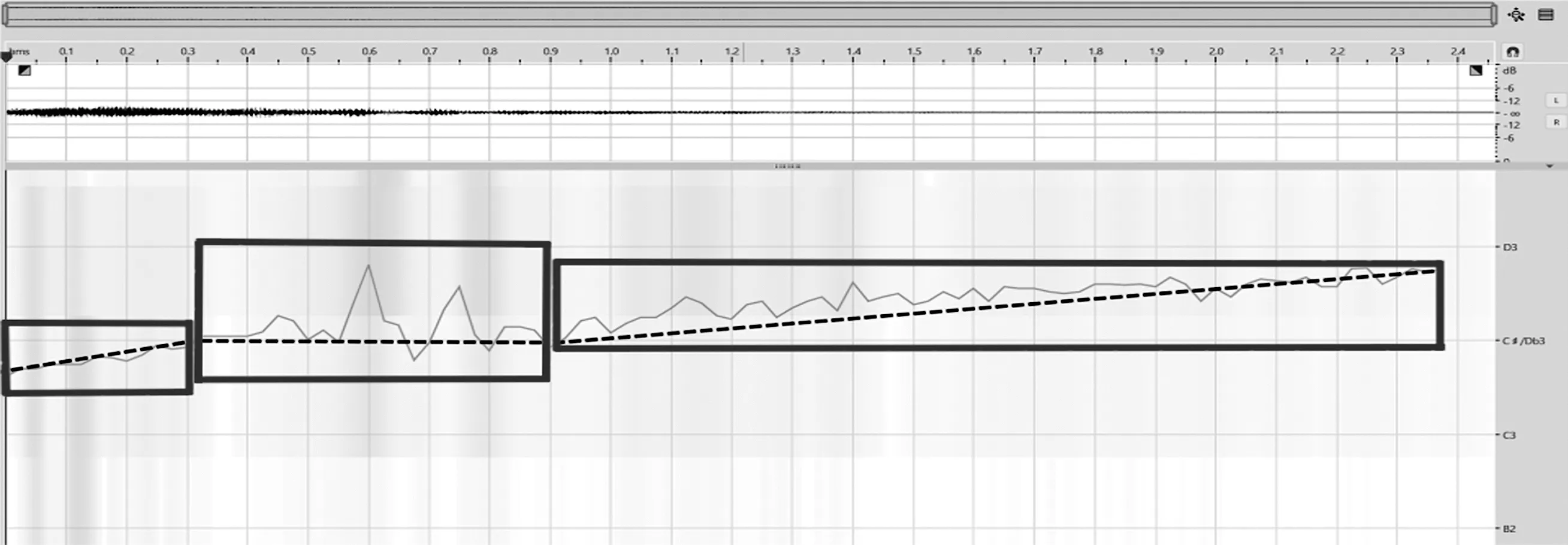

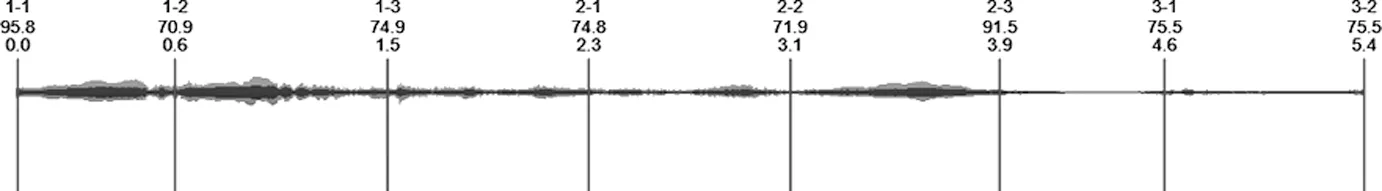

2.旋律片段2(石胜德演奏)

谱例8.

图14.人工节拍划分及速度与力度曲线图

图15.人工节拍划分及速度力度曲线图

3.旋律片段3(潘运辉演奏)

谱例9.

表12.目标音腔段数据统计

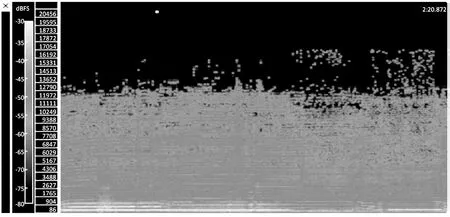

(三)“本质性”音色

从图16和表13的数据统计可知,该音谐音排列清晰有序,音高相对明确。谐音数量少,具有明显峰值的谐音只有2个。在前8个谐音中,第1谐音(基音)峰值较低,第2谐音峰值最高。第3谐音峰值较高,第4、5、6、7、8谐音峰值普遍较低。声响特征表现为暗淡、单薄、带有一定无力感(基音能量过低)和粗涩感(谐音列波谷存有细小毛刺)。(37)因文章体量之限,下文与之相关的频谱数据及文字分析部分不予赘述。

表13.g谐音列表

图16.g频谱图

表14.b、c1、d1、f1谐音列表

图17.b、c1、d1、f1频谱图

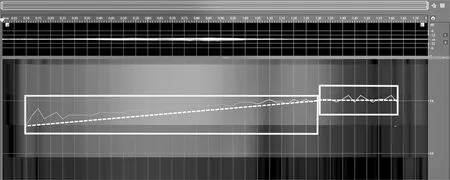

3.目标乐句

谱例10.(38)本目标乐句第一小节为不完整小节。

通过图18目标乐句的声谱图显示,五个目标音la、do、re、mi、sol的低频谐音均有亮(淡)色标识线的呈现,说明相关频段的响度水平值较高,与图15、16中目标音频谱图的构成形态颇具一致性。

图18.目标音声谱图

图19.目标音1—8号谐音强度

4.五个目标音1—8号谐音强度和各谐频强度

图20.目标音各谐频强度

四、结语

综上,通过对黔东南侗族牛腿琴演奏技法的可视化分析与音腔图像变化轨迹的微观解构,实现了对技法母语的挖掘和本质特征的窥探。当以持琴者目测视角及首调分析概念为前提,与我国汉民族传统音乐音体系(HCY)的对应元素相比,其有以下独特之处。第一,转动式内外换弦。该乐器主要通过转动琴颈、改变琴面及琴弦的水平角度(约15度)完成换弦技法。第二,侧推式指尖触弦。该乐器在演奏和音性质的sol、fa音时,多采用指尖轻触于弦体右侧并构成近于水平角度的发力形式,结合其他音的按弦形式构成了横向(水平)、纵向(垂直)双重维度发力的空间交错模式。第三,“共指和音”与“腔化七度”及“前饰化六度”。该乐器除空弦sol—re和音外,mi、sol、fa音在共用外弦一指的la音前提下构成了近于纯五度(协和)、大七度(不协和)和大六度(不完全协和)等多种性质的和音。尤其,大七度音程在“一静一动”(la音保持、sol音配以柔化及软化作用的上滑音)的两音圆滑进行中形成“腔化七度”,大六度音程则在调式内部结构因素影响下成为一种带“前置装饰”性的色彩和音。第四,重用偏音。在该乐器演奏的六声羽调式中,清角音(fa音)常出现于小节强拍位置,且力度较大、时值较长的情况不乏有之,使其在全音五声音阶基础上增加了一个并非完全处于次要地位的重要偏音。第五,本位性与偏离性音高。该乐器所用律制带有地方性特征,以十二平均律的音分结构为参照,mi—fa明显偏小,do—re、mi—sol稍偏小,La—do接近,re—mi带偏大倾向。此外,部分骨干音还呈现出诸如经过音↓do和辅助音↓re、↓sol、↑do、↑re等定向、大幅的偏离倾向。第六,三腔段游离性滑音。在该乐器长时值do音的滑音演奏中,呈现出典型的三腔段结构(上趋+平直+上趋:“回归性”—“偏离性”)。尤其,第三腔段“音高渐升、力度渐弱”的“背反式”结构塑造出“上趋游离”之听感。此外,长时值mi、sol音也在“多腔段”结构“主区”形成音高和力度要素同向、反向、斜向的多种量变形态。第七,压缩式即兴性打音。该乐器在打音技法的多腔段选择中,普遍呈现出本位音、装饰音的音分阈值偏小特征,即大、小二度打音下限阈值可低至80音分—90音分、30音分—40音分,远小于十二平均律参照下的该技法对应值。第八,节奏的弹性拖腔与音体的尾部突弱。在该乐器长时值mi、do、sol音的演奏中,几乎均伴有不同程度的节拍时值延长、音强涨落变化情况,尤见于“头部渐强、尾部突弱”的拖腔形式,塑造出音体动态变化中非均分和非渐变的特征。第九,三个维度色彩的统一性。该乐器偏于暗淡的发声音色配以柔婉的羽调式以及带有鼻音性质的语言唱腔,使器声、调式、人声三个维度呈现出偏于柔暗的统一色彩。第十,人器互洽式唱奏。在该乐器唱奏配合中,具有“音腔模拟声腔、声腔紧随音腔”的两者互洽关系,在“五度要素”此消彼长的变化规律中保持高度一致性。

当然,该乐器的技法母语并非偶然存之,而是在原生文化语境的滋养和哺育下逐渐生发,并在共时、历时的双重维度中不断传承和发展。相关描述是基于笔者以局外人身份观察局内人行为的视角,通过对牛腿琴演奏中音高的数理探讨、音值与力度的微变考量、音色的声学解剖,实现了对音腔听觉元素的具象化与视觉化转换。但理论研究并不能束缚本具感性因素的音乐实践活动,而应充分尊重民间艺人在乐器演奏技法中的“活性”表达。笔者深知,该个案分析不能以一概全,也必有未尽之处,只此抛砖引玉以求更多研究者将目光投向于此,是为盼!