情理合一——建筑学向近人尺度的回归

陆激,冯余萍,周欣,芦凯婷

0 引言:从象征性到经验性

在建筑的诸多功用之中,作为遮风避雨的物用和作为身份地位的表征两者,互为表里,互相依托,各自成就,构成建筑学的两项重要任务,同时也构成建筑或者说建成环境的两大特质,即空间的经验性和象征性。普遍观点认为,经验性是源头,而象征性则附着在经验性之上,却每每被视为更为重要的类项,也常引发争议。双方各执一词,导致建筑也被人为地分成两类:一类相较经验性更注重象征性,比如庙宇教堂、宫室殿堂、楼堂馆所,也包括亭、台、塔一类几乎只有象征性的构筑物;另一类则以经验性为主,被称为“一般(大量)性建造”的对象,最具代表性的就是居住建筑。争议在于,声称象征性高于经验性者,认为庙宇教堂等才是人类成就的代表;而坚持经验性比象征性重要者,则认为大量性建造才构成建成环境的底色,少量标志性(象征性)的建筑物,反而是浮光掠影的过客,会迅速消逝在文明视野中。

其实人类对自身生活的认知也有两分的倾向和误区。出于一定的原因,人们会将经验性的日常生活称为“眼前的苟且”;而将象征性的超越体验称为“诗和远方”。这样明显的褒贬并非无因,但显然生活无法以这样割裂的方式续存。事实上生命是绵延和连续的,经验性和象征性都是其不可或缺的一部分。

回到建筑或建成环境,经验性和象征性同样都是空间体验的一部分,也是人性情感的空间呈现。经验性主要指向“经过、停留、接近”等自然生理需要,以及“舒适、便捷、宜人”等心理感受,而象征性则更多指向“美、爱、崇高”等精神感受。正如生命之连绵,空间也同样是连续的整体。没有单一的经验性,更没有孤立的象征性。古典时期,形式化倾向之所以曾一度居于主导地位,源于社会发展与认知局限[1]。现代建筑运动的一个核心主张就是空间向日常生活的回归。然而,人类追求崇高的意愿如此强烈,有学者认为,现代建筑运动也不过是以非象征性作为幌子,实际上却直白地采用不加修饰的方法来象征工业技术的进步[2]。进入现代乃至当代,关心民众福祉逐渐成为学界共识,从《雅典宪章》到《马丘比丘宪章》,建筑学持续展开对现代城市的人本反思[3];而《北京宪章》延续了这个话题,继续肯定人居环境建设中“以人为本”的基本价值[4]。

尽管在各种理论和相关讨论中,那些过分强调纪念性的工程已逐渐失去话语权和时代优势[5],但在现实中,过去40年大规模造城运动仍不时将形式感和象征性置于其他需求之前,并且蔓延到过去所谓的“一般(大量)性建造”之中,造成很多环境和社会问题。可以说,国家提出创建宜居城市战略目标,针对的正是这一背景。

城市建设远离宏大叙事,回归日常生活的重要性是不需要多加证明的;甚至也无需证明建筑学向近人尺度的回归是重建日常生活的重要手段。生活同时需要经验性和象征性,城市也一样。建筑师有义务向建成环境注入美感和仪式感,同样也有责任为建筑带来属于生活的丰盈。需要探讨的是,应当如何实现建筑学向近人尺度的回归。

1 溯因:违情与悖理

1.1 被物性统治的理性

有一个要素因此而凸显,那就是工程理性对人性情感可能的遮蔽。

整个20世纪,受益于技术的进步,建筑学就丰富性而言,可以说超越了此前所有世代的总和。即使遭遇两次大战的中断,在战争创伤的疗愈和战后重建中,建筑师们所运用的新材料、新工具和新方法,使他们在大多数时间如鱼得水,挥洒自如。科学和技术正是这样逐渐成为统治性的要素,造成了20世纪末期一系列由高速发展带来的环境和社会问题,这也就是常说的现代性的危机。作为一个后发的国家,中国从1990年代起开启的建设狂潮,只在局部实现了弯道超车,而在全局上,非但没有绕过,某种程度上还放大了类似的环境和社会问题,并且由于自身特点以及追赶过速,涌现了不少新问题。

一方面,对以工程技术手段解决问题能力的盲目信任,造成覆盖多个领域全局性的技术迷思,低效率重复和产能过剩,即为其集中体现;另一方面,房地产行业的突飞猛进,极大地沉淀了建设发展资金,消耗了珍贵的资源,造成了部分空置房和烂尾楼,最终还是要全社会来承担其决策失误的代价;再者,这些貌似光鲜亮丽的新区、新城,往往徒有其表,被政绩、业绩、销量和产量所裹挟,却独缺对生活逻辑的考量与回应;另外,受发展过程中急功近利思想的影响,建筑技术实际始终停留在低水平上重复,建筑业的产业化与工业化,直到最近才被重视,错过了与增长同时成长的契机,未能做出顺应时代的根本创新。

因此,在被技术迷思左右的同时,技术本身也失去了发展的动力。究其原因,不难追溯到整个建造体系设定。必须指出的是,在整个建造流程中,真正的使用者常常缺席。城市管理者、建设方、运营方、设计方和施工方或多或少都对建筑产品施加自身影响,唯独使用者,却在大多数时候被排除在外。使用者缺位,使建筑产品无法获得使用需求的灌注,远离生活,不合情理,是可预见的结果。

过去很长一段时间,市场经济对部分建设过程是有影响的。市场在追逐利润最大化的同时,具有天然的理性(合理性)倾向,然而,正是由于“人”在事实上的缺位(“以人为本”往往只是口号和销售的宣传),使建筑产品这个容器的物性越过人性情感,直接统治了建造的理性,并间接影响了工程理性。在这样的建设流程中陶冶形成的工程理性,对人性情感的遮蔽,大于对人性情感的回应。

1.2 被欲望放大的生活

当全社会都置身于这样的大潮中,物性还会进一步渗透到人性之中,形成以物质欲望为首选项的扭曲的需求情感,而这样被欲望放大的生活,会变得很抽象,变得违背常理,与日常生活的本真性背道而驰。

如果说遍布各大中小城市的、充斥着象征性却严重远离经验性的“标志性”建筑是建设方在使用者缺位的前提下决策失误的结果,那么,同样在更大范围内遍布乡村的、你追我赶比着高的空置民宅,却是使用者亲自兴建起来的。那些风格杂糅、审美粗俗、建造粗陋、细节不堪的新农居,非但不能构成乡愁的载体,还几乎摧毁了田园旧貌。此时此地,使用者缺位已不再构成建造过程不合情理的原因,相反,使用者本身成为了病因所在。

应当看到,与城市建设中物性越过人性影响工程理性,进而遮蔽生活的情形不同,乡村违背常理的建设,本身就是被欲望控制、非理性决策的结果。那些与文脉断裂、与生境相违、与乡愁无干的“民宅”,既是欲望的表征,某种意义上也是被抽象了的“象征性”生活的表征,承载着乡民们对美好生活“扭曲”的向往。

城乡两种不合常理的建设,差异只是表象,根源还是一致的、非理性的。城市中被物性统治的理性,是虚假的理性,有悖人性,自然也就有悖于合理性的根本;相对应的,乡间那些被欲望控制的人性,也是虚假的人性。吴良镛先生曾指出,“有一段时期,在西方往往只是书本、杂志或展览上才会出现的畸形建筑,却在北京和其他少数大城市被兴建起来”[6]。同时,在国内多地,以高楼大厦作为城市的标准形象,一味在造型上“争奇斗艳”,却不关心良好城市生态的营造;出于竞争心理而堆砌起来的“地标性”建筑,令城市街区趋向孤岛化[7];迷恋形象视觉景观,热衷于走急功近利者英雄表现的捷径[8],这一切,成为很长一段时间内的普遍现象。这些“超级符号和巨型尺度”与乡村的“新民宅”在逻辑上同构,远离日常生活,是被欲望放大的“幻像生活”。

1.3 从宏大叙事回归日常生活

“宏大叙事”概念最早出现在20世纪的法国文学批评中,一般认为它指向群体、抽象以及形而上的表达方式。在较早的文学批评中,类似的表达被称为“史诗性”。在概念使用的早期,“宏大叙事”与“史诗性”均无贬义,但当现代文学越来越关注寻常百姓的日常生活经验后,其逐渐也被用来定义一些徒有其表的空洞表达,开始具有否定的意味。

建筑学领域也有相似的情形,不过一般表达为“纪念性”。一如前文所述,更多属于象征性范畴的建筑学“宏大叙事”,对于学术讨论的重要性,在现代特别是当代,也被对日常生活场景的构筑所取代;而在实际创作中,纪念性以及相应的“宏大叙事”仍被不少建筑师所热衷。当然,就像经验性和象征性永远同时是生活和建成环境的一部分那样,“宏大叙事”本身并不意味着一定缺少人性,依然能做到一切从人出发,遵循人的尺度,满足人的需要[9]。

提出向日常生活回归,针对的是那些夸张空虚的“宏大叙事”而非其本身。在目前城乡建设从增量扩容迈入存量更新的形式下,从过去关注大广场、大马路、伟岸建筑转向关心社区环境和日常生活的空间品质,是应有之义。通过日常生活了解城市历史,体验城市对人的尊重,感受富有生气的城市活力,实现对“美”与“幸福感”的追求。那些为了展示雄心或支持资本增值而进行的新奇、夺目、精致、复杂的建造,反而不如以直率、平常、因地制宜的建造,回应生活追求以及空间使用价值的增值,更能接近建筑学的本质[10]。

被物性统治的理性,指向理性的物质化;被欲望放大的生活,指向感性的扭曲。两者均悬浮在切身实际的日常生活之上,也悖离了爱和美的精神活动。其内化的工程理性与人性情感格格不入,而所凝聚的情感欲望也充斥着非理性的虚夸。因此也可以说:向日常生活和近人尺度的回归,从根本上是向合乎理性的人性情感和合乎人性的工程理性的回归,亦即设计向人的回归。

2 方向:近情与合理

2.1 向合理性回归:需求与需求层次

建筑学的合理性是一个大话题[11],这里只提合理性的两个重要来源:一是人的需求,二是工程逻辑。现代建筑最著名的信条:“形式追随功能”,其功能一词,主要内涵就是人的需求。需求层次理论将人的需求划分为5或6个等级,对建筑学而言,可以大略分为生理、心理和精神需求3个方面。其中生理层面源自人性的自然状态,而心理和精神层面则更多关乎人性情感。相比之下,前两个层面的需求相对客观,对某个空间的通过性能、舒适感的评价,人与人相对一致;而对精神层面的评价则更加主观。一个对基督徒而言非常神圣的空间,对另一个宗教的信徒而言可能是亵渎。这也是将生理和心理需求纳入经验性(可以通过体察而验证),而将精神需求纳入象征性(象征代表并列的两个事物之间在表观特征上的相似,而非实质性的一致)的原因。

属于经验性和象征性的人性都是人性情感的一部分,而由人的需求支撑的合理性,主要源自经验性。尽管空间对人的精神需求也应当有所回应,但这种回应不存在一一对应关系,多数时候不能将之视为合理性的直接来源。换言之,人在认定自身的精神需求时,可以不讲理。精神需求的合理性源头应当追溯到文化与传统,或者可能的个人际遇等。

另外一个建筑合理性的来源是工程逻辑,包括结构合理性、构造合理性、材料合理性以及其他类似的主要由物性决定的合理性。容易混淆的是,工程逻辑并非单纯由物性决定,而可以说浸润着饱满的人性,最突出的就是“规范与规程”。举个简单的例子:结构计算,只满足承载力计算是不够的,更重要的是满足承载力取值的规范以及承载力计算的规范。规范提供的价值,包括安全性、经济型、公平性等,其实就是人性,凝聚着人的个体和群体的利益。

凝聚了人性的工程逻辑可以称为工程理性。工程理性与人性一道,构成合理性的主要内涵。

通过工程合理性的辨析,可以考察建造活动的价值预期与价值实现是否一致。工程合理性具有多元价值取向,使用者、建造者、行业、民族认知和国家都是可能的来源[12]。这些不同的价值来源还可能互相冲突。美国圣路易斯的普鲁特艾格(Pruitt-Igoe)住宅区曾经获得建筑大奖,却因糟糕的公共空间设计与人流组织引起罪案频发,严重影响居民的日常生活[13],最终被炸毁(图1)。获得建筑大奖体现建筑突出的合理性,但未能满足使用者的需求,这一不合理压倒了其他一切合理性。这个事件提醒建筑师:人的需求是最大的合理性。

图1 普鲁特艾格(Pruitt-Igoe)住宅爆破过程,来源:www.zhihu.com/question/26845683/answer/39051053

理性可以符合,而情感只能靠近,故云:合理、近情,合起来即是合乎情理。

2.2 向近人尺度回归

近情需要近人,建筑学向近人尺度回归的“合理性”,其实毋庸赘言。这是建筑学源远流长传统的一部分。

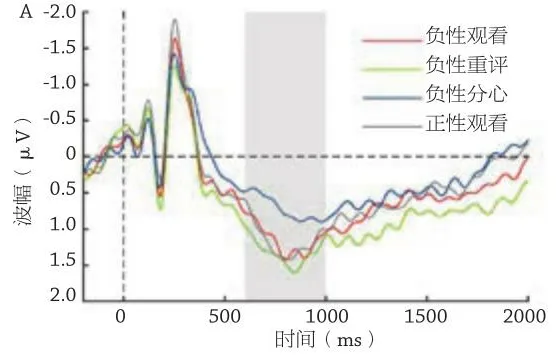

简单定义,建筑学的“近人尺度”,是指从人的感知出发,由个体注意力与认知得以集中的空间范围所划定的度量区域[14]。无论是古典建筑学中的“维特鲁威人”[15](图2)、还是柯布西耶的“模度人”[17](图3)、或是工业化时代特征下的建筑空间—尺寸—人[19](图4),甚至包括通过人因测量手段记录各类人体信息[20](图5),结合对人在空间中的行为分析绘制“人因量谱图”[21]等,都是以“人”为基点对建筑学理论和实践的探究,对指导建筑设计或城市规划具有重要影响。人体尺度研究可以说是建筑学科中的“基础研究”。

图2 达芬奇绘制的“维特鲁威人”, 引自参考文献[16]

图3 勒·柯布西耶绘制的模度人,引自参考文献[18]

图4 人在空间中的工作空间尺寸,引自参考文献[19]

图5 人因量谱图信号记录,引自参考文献[20]

图6 器具层面的近人尺度

图7 室内空间层面的近人尺度

图8 室外空间中的近人尺度

图9 街道层面的近人尺度

图10 城市层面的尺度

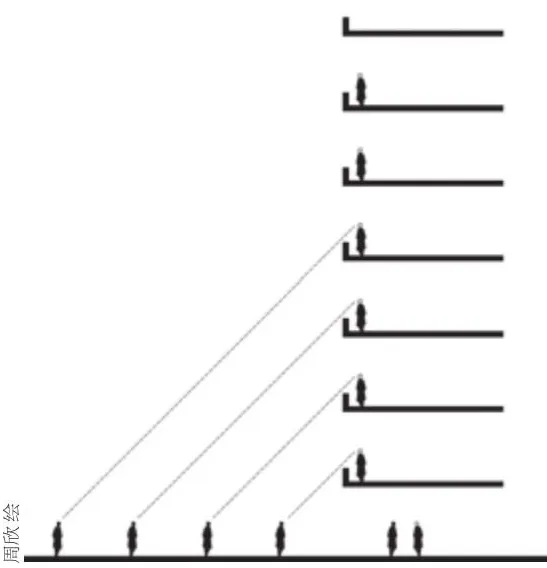

张利等将空间干预的尺度框架分为“宏、远、中、近、微”5个层次[21]:宏尺度指居民所处的城市生活圈;远尺度涵盖居民15min骑行、半径约为1km~2.5km的范围;中尺度涵盖居民15min步行半径在1km以内的范围;近尺度则在1min的步行距离之内,人眼能够清晰识别他人的面部;微尺度指在无移动时间或移动距离的情况下肢体所能触及的范围。近尺度和微尺度直接关注使用者的视线和肢体触及范围,接近本文近人尺度的研究范围(图6-10)。

当然,近人尺度研究并不只是人体尺度研究,还应当包括环境心理学、行为心理学、人类感知学等,也包括应用美学中关于审美倾向的研究,以及面向特殊人群的环境和心理研究(包括适老化研究、儿童友好研究、无障碍环境研究等)。

设计以人为本,因而在设计中,人是事物的基本尺度,是事物存在的理由和根基。而近人尺度是对个人空间、个人领域以及人与建筑间近距离空间关系的讨论。近人尺度公共空间,通过对个人空间的包容和尊重建立亲切的情感距离,避免大型公共空间中所常见的对人的藐视和排斥的弊端。在传统城市中,尺度宜人的街巷、复杂多样的邻里空间,孕育了具有市井烟火气息的生活,促进了人与空间之间天然的情感联结。而在当代,人们往往倾向于远离僵化刻板的广场和大街,涌向最能包容质朴生活场景的自发式社区,寻找更能满足情感需求的场所[22]。

近人尺度空间,以多种形态类型、空间模式和物质承载形式,展现出丰富的贴近日常生活的特质。设计向近人尺度回归,就是向日常生活回归,归根到底也就是向人性的回归。

3 路径:走向近人尺度

3.1 交通尺度:人进入与经过空间的方式

设计向近人尺度回归,不是口号而是行动,因此,有必要关注如何走向近人尺度。

进入与经过空间,是人与空间进行交互的第一步,也是走向近人尺度的第一步。当前,以汽车为导向的现代主义价值观主导了交通和街道的设计和设计标准[23],正是这些标准,使得走向近人尺度成为了一个问题。国内外有众多学者对城市的可步行性进行了各种研究[24]。步行可以让人更好地体验建筑空间,从而产生更深层次的情感共鸣。在近人尺度层面探讨人进入与经过空间的方式,有如下4个方面值得关注:(1)连通性:路径网络应具有连通性,与其他交通方式有方便的连接;(2)安全性:无论从交通还是从社会犯罪方面都应有安全保障;(3)功能性:路径的宽度、铺装、景观、标识和照明都应从步行特征出发;(4)可识别性:道路的建成环境应具有视觉吸引力、引导性[25],步行空间应有明确的界定等。

浙江大学海宁国际校区参考国外大学,设置了步行捷径系统,形成多层次的交通体系。校园交通,尤其是步行交通,轻通行、重环境,遵循“互不干扰、路径便捷、尺度亲和、自然生态”的原则。步行捷径系统最重要的特征即是对校园绿地系统的穿越,这种穿越激活了校园空间,也是建立近人尺度空间和提供近人尺度体验的开始(图11、12)。

图11 东区书院步行捷径

图12 教学北区的步行捷径

3.2 时间尺度:人参与空间的状态

仅仅穿越是不够的,穿越的目的在于参与。若快速通过,人与空间是分离的,只有慢下来,甚至停下来,近人尺度空间的魅力才能慢慢呈现,人才有可能参与进去,成为空间的一部分,甚至成为那道风景本身。因此,公共空间是否具有可停留性,是评判其是否具有魅力的可靠方法之一[26]。近人尺度的建筑设计,应尝试通过积极有效的设计策略,从空间、功能和文化3个维度思考,实现空间的可停留性和参与性。

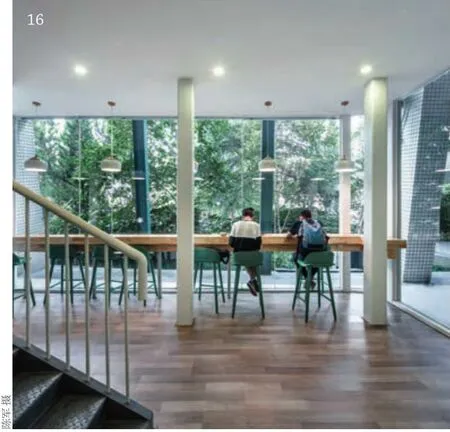

浙江大学紫金港校区的东区学生街,就是一个在通过性空间中植入停留性和参与性的例子。通过鲜亮色彩的点缀(图13)、趣味性空间的穿插、室外景色的渗透(图14),激发学生的好奇心和特殊体验;同时置入各色“盒子”(图15),载入各种功能单元(图16):自习室、讨论室、书吧、咖啡吧、健身房等,为学生停留和参与提供理由和契机;多样活动“消磨”足够的时间、多样文化让人心有所属:单纯的空间体验是一次性的,而文化活动的魅力,足以让人不断回味,长留长新。

图13 明亮的颜色

图14 半室外台阶与室外庭院的互动

图15 “盒子”置入“街道”,形成生活

图16 咖啡吧中的阅读区

图17 华家池幼儿园

图18 西溪幼儿园

图19 玉泉幼儿园

3.3 人视尺度:人观察空间的角度

仰视给人以神秘感和敬畏感,如哥特式教堂高耸的内部空间;俯视则可能带来优越感或者不安,如从高处俯瞰城市,顿生“一览众山小”的体验,而登顶摩天楼却又难免使人“两股战战”。只有回到地面,平视环境,才是日常生活最典型的视角,近人尺度的意义才会清晰呈现。对户外空间的研究也佐证了这一点,芦原义信在讨论街道美学时,引用归纳多种研究和论述,总结多数街道尺度理想的D/H应在1~3之间[27]。这个角度比例,恰恰是接近于平视的角度。

近人尺度的空间体验,绝大多数应当建立在平视的角度上。在浙大华家池、西溪和玉泉幼儿园的活动场地(图17-19)中,通过合理的视线设置和景观设施布局,在儿童和环境之间产生了更加有效的交互,从而提高了儿童对周围环境的感知和认知。

无论是仰视的蚂蚁视角,还是俯瞰的上帝视角,都在放大人与环境的距离感,只有回到地面,回到人的视角,才是人从环境获得舒适体验的开始。

3.4 意义尺度:人在空间中存在的目的

前文提及空间的经验性和象征性,并把经验性更多地留给了近人尺度的建造,这是有依据也符合逻辑的。有学者认为,越来越多的建筑师响应了建筑的非象征性倡导,抛弃了象征这一人类传统的思维模式,走向了更为个性化的设计道路[1]。然而需要指出,意义并不仅存在于象征性之中。近人尺度的设计强调让人进入空间、参与空间、停留在空间中,并以平视的角度发现和体验空间,最终会期待、去发现人在空间中存在的目的。这在某种程度上,要比通过象征性获得的空间体验更加深刻。

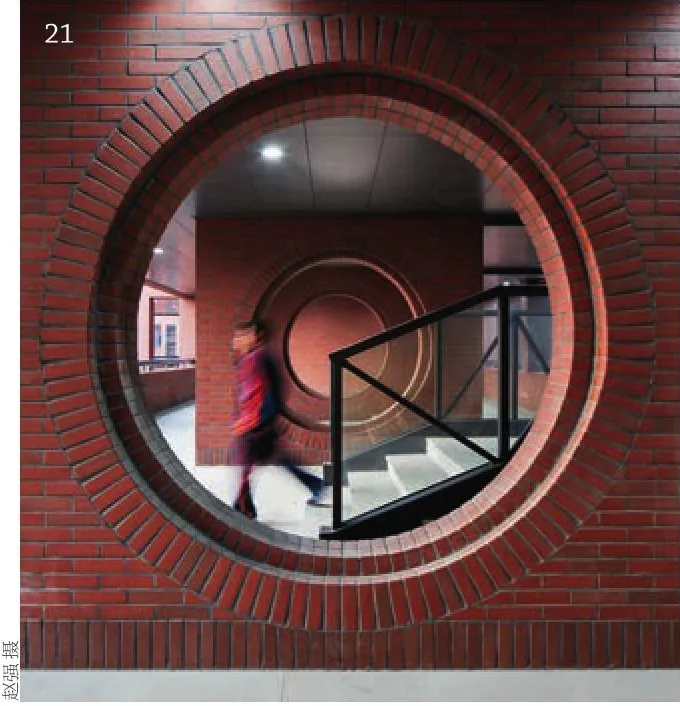

参与空间是发现空间的开始,发现空间反过来也可以让人发现自己。从功能出发而形成的美学观照,在意义层面上更加历久弥新。浙大紫金港校区文科组团的红砖矮墙,提供了曲径通幽的步行路径,又给砖这一厚重的材料赋予了轻的质感,形成了重与轻的转化(图20);杭高钱江校区走廊上的圆洞,在视觉的引导中致敬了知识的深邃(图21);浙大西溪校区西三窗亭,以老材料为老杭大人提供了追忆过往的场所,又形成了解构的美感(图22);青源智谷,老墙上的洞口将山景引入建筑,又在金属和砖石的对比之间,在建筑与自然的对比之间,带来苍茫时空的悠远意境(图23)。

图20 浙大紫金港校区文科组团的红砖矮墙

图21 杭高钱江校区走廊上的圆洞

图22 浙大西溪校区西三窗亭

图23 青源智谷围墙上的洞口

3.5 交互尺度:人与空间互动的媒介

人类以“五感”,即“视觉、嗅觉、触觉、味觉、听觉”来接收外界刺激。在远人尺度的空间体验中,往往只剩下视觉还有效,而近人尺度可以充分发挥五感的维度,为人与空间的互动,提供更为丰富的感官体验,这与“以人为本”的设计理念契合[28]。

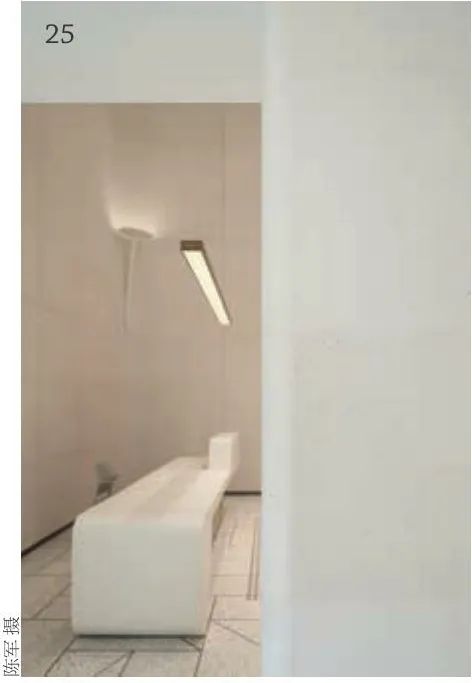

目前,建筑设计对于五感的应用多集中于景观领域[29],例如面向残障人士/老年人的各类康复花园[30]等。浙江省残疾人之家项目,则尝试在建筑中实现多感官的交互。视觉上,在不同楼层设置不同的提示色(图24),丰富并提示室内空间个性,便于智力障碍者感知自己所处的位置。听觉上,在电梯厅和轿厢中设置提示音,帮助视觉障碍者辨别电梯的位置和运行方向。在触觉上,门厅/电梯厅墙面采用白色素混凝土,留出的细小内凹和颗粒形成粗糙感(图25);走道墙面采用铝蜂窝护墙板,光洁但不冰冷;功能空间如展厅、培训教室等,以硅藻泥、油画布、宣绒布等作为墙面材料。每层从电梯厅—走道—功能空间,形成粗糙—光滑—粗糙的触觉过渡,为视障者提示空间变化。在嗅觉上,为帮扶残疾人就业而设置的烘焙坊,以甜品的香味,吸引各个方向的人流。这些策略和措施,均适合发生在近人尺度的空间内,因此,近人尺度也可理解为空间的交互尺度。

图24 以樱花红作为楼层的提示色

图25 白色混凝土柱的质感与颗粒感

以上提及的“交通尺度、时间尺度、人视尺度、意义尺度、交互尺度”等走向近人尺度的5条路径,并非路径的全部,却是相对确凿也比较有效的。沿着这些路径,近人尺度的建筑设计足以由浅入深,进入佳境,回到人间,回到日常生活。

4 情理合一,共融共生,重建以人为目标的工程理性

建筑学所创造的,不仅只是建筑的形象外表,更重要的是其所包容的丰富的人类活动。近人尺度建筑学通过对真实性、不确定性和多样性的营造,载入无限丰富的日常行为。5条走向近人尺度的路径,使人们自然地进入、不自觉停留、平等地观察、自由地体验、多感官互动,最终完成经验性而非象征性的生活。由此建筑由庆典模式切换到日常模式,承载了更为丰富的人性情感。同时由经验性保障的属于人性的合理性,又为建造活动提供了更为扎实的依据,可以说,近情与合理,在此融合。

现代建筑运动,将建筑从神坛上祭品的位置请下来,回到人间,却不知不觉套上了技术的枷锁,从膜拜神转而膜拜技术。未经人性打磨的技术理性,是现代性危机的根源之一。

对近人尺度建筑与空间的探索,通过向日常生活的沉潜,使建筑学摆脱对宏大叙事的迷思,回归人本的源头,重建以人为目标的工程理性,实现情与理的共生。同时,人本主义的建筑学视野,围绕人及其环境关系所建立的工程理性,对弥合当代社会普遍存在的工具理性和价值理性之间的冲突和对立,也具有积极意义,值得进一步的探索和研究。□