胃镜下注射肾上腺素与钛夹联合治疗急性非静脉曲张性上消化道出血的效果研究

蒋蕾

胃镜是治疗急性非静脉曲张性上消化道出血的重要手段, 可以快速缓解出血症状。目前, 常见的胃镜下止血方法包括钛夹与注射肾上腺素止血, 其中钛夹的止血速度较快, 但其难以有效钳夹深部溃疡血管, 且对血管暴露的活动性出血、大面积大量渗血等特殊病灶的止血效果并不理想, 甚至操作不当则易引起穿孔[1];肾上腺素不仅具有显著的血管活性作用,且胃镜下局部注射后可以压迫微小血管, 继而发挥出止血或减缓出血的目的[2]。为了进一步完善急性非静脉曲张性上消化道出血患者的治疗方案, 本研究选取2022 年2 月~2023 年1 月期间本院收治的98 例急性非静脉曲张性上消化道出血患者作为研究对象,探讨胃镜下注射肾上腺素与钛夹联合治疗取得的效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2022 年2 月~2023 年1 月期间本院收治的98 例急性非静脉曲张性上消化道出血患者作为研究对象, 按照随机数字表法分为对照组与研究组, 每组49 例。对照组:男26 例, 女23 例;年龄23~75 岁, 平均年龄(45.65±9.82)岁;病因:十二指肠溃疡25 例, 胃溃疡19 例, 急性胃黏膜病变5 例。研究组:男27 例, 女22 例;年龄24~76 岁, 平均年龄(45.60±10.28)岁;病因:十二指肠溃疡24 例, 胃溃疡20例, 急性胃黏膜病变5例。两组患者的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。本院伦理委员会对研究方案批准。

1.2 纳入及排除标准

1.2.1 纳入标准 符合《急性非静脉曲张性上消化道出血诊治指南(2018 年, 杭州)》[3]中对于急性非静脉曲张性上消化道出血的诊断标准, 具有胃镜治疗指征;首次发病;所有患者与其家属均对研究方案知情且同意。

1.2.2 排除标准 胃肠道大血管破裂;胃肠道恶性肿瘤;消化道弥漫性出血;主动脉-食管瘘等疾病导致的漏出性出血;合并急性腹膜炎或胃肠穿孔;未控制的高血压;严重心脑血管疾病;凝血功能异常;精神疾病。

1.3 方法 两组均接受常规治疗, 包括:服用黏膜保护剂、质子泵抑制剂、禁食、补充血容量等。①对照组采用胃镜下钛夹治疗, 方法:胃镜下观察并定位出血部位, 经胃镜活检钳通道置入钛夹, 与病灶距离3 cm 处推出钛夹, 垂直靠近准病灶部位的血管后深压周围组织, 离断释放器释放钛夹, 完成后抽回释放器准备植入下一枚钛夹, 根据患者出血情况通常植入1~3 枚钛夹, 最后使用生理盐水反复冲洗, 明确无出血后退出胃镜器械。②研究组采用胃镜下注射肾上腺素与钛夹联合治疗, 方法:胃镜下观察并定位出血部位, 在出血部位周围选取3~5 个注射点, 注射以氯化钠溶液稀释的肾上腺素注射液(遂成药业股份有限公司, 国药准字H41021054, 规格:1 ml∶1 mg), 稀释比例为1∶10000,每个点注射0.5~1.0 ml, 直至胃黏膜发白且无活动性出血。之后使用钛夹止血, 具体操作方法与对照组相同。两组术后均禁食24 h, 持续3 d 内科治疗。

1.4 观察指标及判定标准 ①止血效果:记录并比较两组患者即时止血、有效止血与无效止血情况。其中术后24 h 内患者生命体征平稳且出血症状消失计为即时止血;术后72 h 内患者生命体征平稳且出血症状消失计为有效止血;治疗5 d 后仍有活动性出血, 需要采用外科手术治疗计为无效止血。②血红蛋白水平:治疗前与治疗72 h 后采集患者静脉血标本3 ml, 使用全自动血液分析仪对两组患者的血红蛋白水平进行检测。③大便潜血转阴时间、住院时间。④不良反应发生情况,包括:感染、穿孔、发热、胸闷、头痛、心律失常。

1.5 统计学方法 采用SPSS23.0 统计学软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示, 采用t 检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

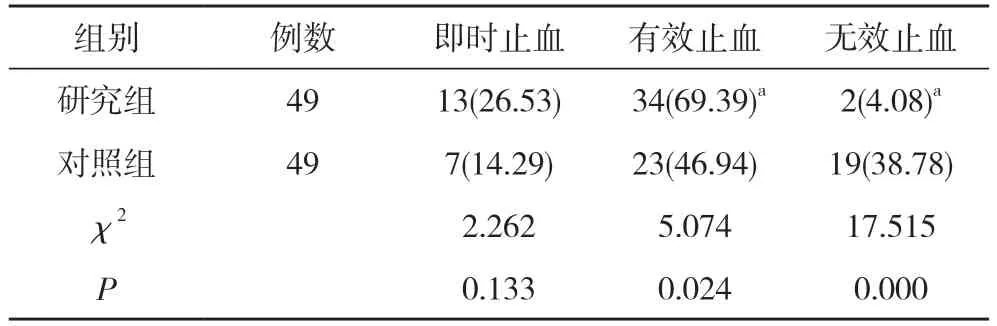

2.1 两组止血效果比较 两组即时止血率比较, 差异无统计学意义(P>0.05);研究组有效止血率高于对照组, 无效止血率低于对照组, 差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组止血效果比较[n(%)]

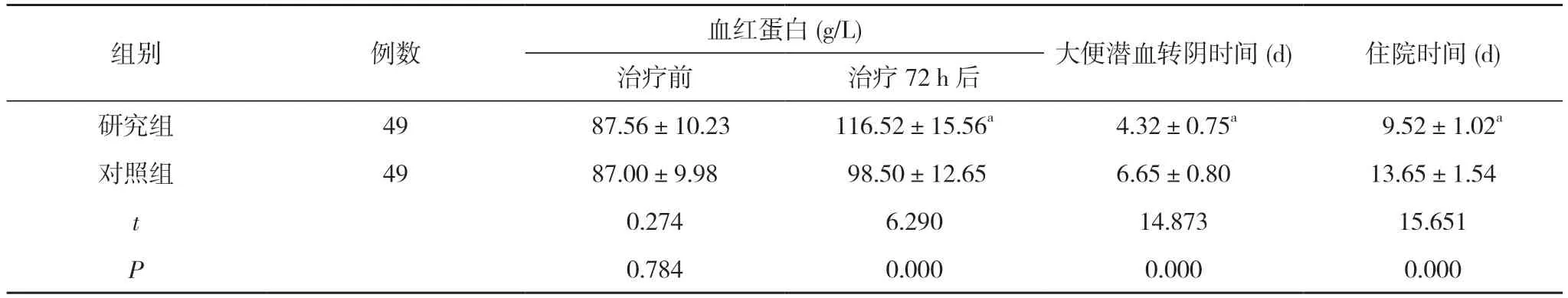

2.2 两组血红蛋白水平、大便潜血转阴时间、住院时间比较 治疗前, 两组血红蛋白水平比较, 差异无统计学意义(P>0.05);治疗72 h 后, 研究组血红蛋白水平高于对照组, 差异具有统计学意义 (P<0.05)。研究组大便潜血转阴时间、住院时间短于对照组, 差异具有统计学意义 (P<0.05)。见表2。

表2 两组血红蛋白水平、大便潜血转阴时间、住院时间比较( ±s)

表2 两组血红蛋白水平、大便潜血转阴时间、住院时间比较( ±s)

注:与对照组比较, aP<0.05

组别 例数 血红蛋白(g/L) 大便潜血转阴时间(d) 住院时间(d)治疗前 治疗72 h 后研究组 49 87.56±10.23 116.52±15.56a 4.32±0.75a 9.52±1.02a对照组 49 87.00±9.98 98.50±12.65 6.65±0.80 13.65±1.54 t 0.274 6.290 14.873 15.651 P 0.784 0.000 0.000 0.000

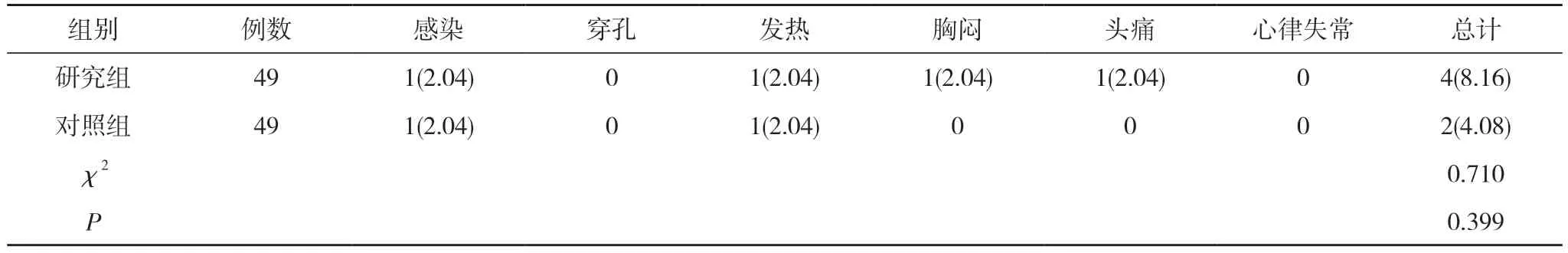

2.3 两组不良反应发生情况比较 两组不良反应发生率比较, 差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 两组不良反应发生情况比较[n(%)]

3 讨论

急性非静脉曲张性上消化道出血是指屈氏韧带以上消化道非静脉曲张性疾病引起的出血, 主要表现为呕血、黑便症状, 伴有心率增快、面色苍白、血压下降等周围循环衰竭征象, 严重危及了患者的生命安全。目前, 胃镜是治疗急性非静脉曲张性上消化道出血的主要手段, 具有创伤小、止血快等优势, 但不同治疗方案取得的效果存在差异性[4]。目前, 探寻高效且安全的胃镜下止血方案已成为临床学者研究与关注的焦点。

胃镜下注射肾上腺素与钛夹均是急性非静脉曲张性上消化道出血的常见止血方案, 其中钛夹能够准确钳夹病变部位及其周围组织, 快速截断血流[5,6]。同时, 钛夹夹取的组织较小, 不会加重组织损伤, 术后1~3 周自动脱落并经肛门排出。然而, 特殊形态的病灶或大量活动性出血可能干扰术野清晰度, 导致钛夹出现放置角度不佳或难以准确夹闭血管等问题, 继而影响止血效果[7,8]。肾上腺素具有强效的血管收缩作用,在出血点周围注射肾上腺素后不仅可以促进黏膜下血管快速收缩, 聚集血小板并形成血栓, 且刺激了黏膜下组织肿胀, 继而压迫微小血管, 达到抑制或缓解出血的目的[9,10]。有研究发现, 胃黏膜注射肾上腺素可以提高急性非静脉曲张性上消化道出血患者局部毛细血管、小血管收缩力, 减慢血流速度, 提升流体静力压, 维持血管的通透性, 继而改善体内环境[11,12]。此外, 胃镜下注射肾上腺素有利于暴露出血点, 增强钛夹释放的精准度。本文研究结果显示, 两组即时止血率比较, 差异无统计学意义(P>0.05);研究组有效止血率高于对照组, 无效止血率低于对照组, 差异具有统计学意义(P<0.05)。由此可见胃镜下释放钛夹可以机械性的压迫止血, 注射肾上腺素具有生理性的血管收缩作用, 二者协同应用能够预防延迟性出血, 保障急性非静脉曲张性上消化道出血患者的止血效果。

血红蛋白是评估患者失血情况的可靠指标。本文研究中, 治疗72 h 后, 研究组血红蛋白高于对照组,差异具有统计学意义 (P<0.05)。研究组大便潜血转阴时间、住院时间短于对照组, 差异具有统计学意义(P<0.05)。由此可见胃镜下钛夹可以压紧出血血管与周边组织, 十分适用于局灶性出血与血管破裂出血, 但对于视野不清、十二指肠球部后壁溃疡、特殊形态病灶血管的夹闭准确性仍有欠缺, 而在其基础上联合肾上腺素的血管收缩、血小板凝集、血栓形成等作用, 可以有效保障止血效果与速度, 继而改善了血红蛋白水平, 缩短疾病康复进程。在不良反应比较中, 两组不良反应发生率比较, 差异无统计学意义(P>0.05)。结果说明, 胃镜下钛夹联合注射肾上腺素治疗并不会增加不良反应风险, 安全性较为理想。

综上所述, 胃镜下注射肾上腺素与钛夹联合治疗急性非静脉曲张性上消化道出血具有显著的止血效果,可以有效改善患者的血红蛋白水平, 缩短大便潜血转阴时间与住院时间, 适于临床应用与推广。