再见,班长

冯群星

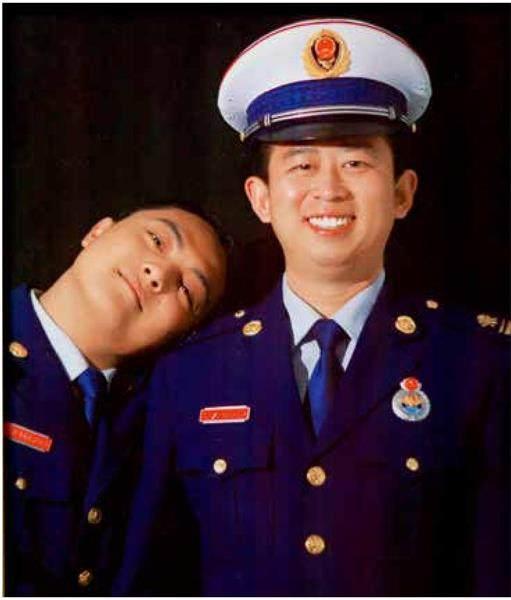

在北安河消防救援站里的“笑脸墙”上,消防员冯振烈士(右)与队友苏晨阳的合影很醒目。(本刊记者 侯欣颖/摄 )

台风“杜苏芮”残余环流裹挟着丰沛的水汽,直扑京津冀地区。7月29日至8月2日,北京遭遇了有仪器测量记录140年来最大降雨,降雨总量达42.83亿立方米,大约相当于306个西湖的水从天而降。

一场惊心动魄的防汛救灾硬仗在北京打响了。

7月31日上午,北安河消防救援站接到警情,3名群众在附近的市场内被洪水围困。北安河消防救援站下属西小营小型站站长冯振带着救援车组紧急出发,路上与副班长苏晨阳打了个照面。

两人相视一笑,冯振便冲进了暴雨中。苏晨阳怎么也没有想到,冯振此去竟是永别。

“赶紧收绳!”

7月31日10点,北京市海淀区气象台继续发布暴雨红色预警提示,山区及浅山区出现强降水诱发的中小河流洪水、山洪、地质灾害等次生灾害风险较大。

北安河消防救援站所处的海淀区西北角,正是浅山区和平原的交接地带,在暴雨中首当其冲。

猛烈的雨点击打着车身,发出噼里啪啦的响声。水深处,一些小型车辆已经漂浮起来,消防车也得艰难跋涉。冯振带领救援车组行驶到半途,遇到了另一名受困群众呼救。其紧紧抱着、作为支撑的道路围栏,底部已经松动,附近地面也出现塌方,情势危急。冯振在报告指挥中心并得到命令后,立即和队友下车施救。

就在两人身系绳索靠近受困群众时,水势突然猛涨,水深从脚踝处涨到了大腿根。队友被冲倒在地,冯振一边大喊车上的人“赶紧收绳”,一边使劲把队友往外推。队友被拉到车旁,再回身时,水中已没有冯振的身影……

冯振被洪水冲走的消息,苏晨阳第一时间就通过消防救援站的联络电台知道了。可他来不及,也不愿意想什么“生离死别”——警情仍接二连三地出现,他紧急接替冯振,带领西小营小型站救援车组继续战斗。12点47分,新消息传来:在下游约1公里处找到了冯振,队友们正带他赶往医院。苏晨阳松了一口气,仿佛看到了一丝希望:“冯班长不会有事。”

到了晚上8点多,队长从医院给苏晨阳打来电话,通知他整理冯振的照片、视频等材料。“冯班长真的不在了?!”苏晨阳泪如雨下:“怎么会?怎么会?”

冯振在练习操作消防水带。(受访者供图)

冯振(右一)和队友在北安河消防救援站前列队。(受访者供图)

接下来的几天,苏晨阳坚持正常工作,可是不真实感一直伴随着他。他甚至不敢去医院。“那几天确实很忙,可是忙得连去趟医院的时间都没有吗?好像也不是。我更多的是没有勇气,冯班长也好,他的家属也好,我都没有勇气去面对。”

如果没有这次意外,冯振本该在8月12日休假,回家探亲。

8月4日,冯振的姐姐们来到消防救援站,看看弟弟生前战斗过的地方。“你们是好样的!”听到姐姐们带着哭腔的呼喊,自发列队欢迎的队员们也都哭了起来。苏晨阳泣不成声。那一刻,他意识到冯振真的走了。“就算再怎么不愿意,也要面对现实了。”

兄长

北安河消防救援站有一张“笑脸墙”,最右侧是苏晨阳和冯振的合影。冯振站得笔直、笑容灿烂,小他7岁的苏晨阳则调皮地歪着头,把头靠在了冯振的肩膀上。

如今回忆起冯振,苏晨阳想起的总是这样的笑脸。对他们这些年轻队员来说,冯振就像大哥哥一样。“他很细心、很敏锐,能照顾到每一个人。只要他在,我基本上不用操心自己的生活。”

苏晨阳讲起一件小事:他还是新兵时,有一次过了饭点才去吃饭,没领到食堂的酸奶。吃着吃着,眼前多了一盒酸奶,他一抬头,正是笑眯眯的冯振给他的。

2022年,苏晨阳和冯振分到了一个班。冯振从不发脾气,但训练标准高、要求严。苏晨阳晋衔考核前三天,“一人三盘水带连接”的考核总是达不到合格线,冯振便“求”几位成绩好的班长来给苏晨阳开小灶,一个动作一个动作地帮他分析改进,陪他从晚上6点多一直练到10点多。

“他说,练不好就别吃饭了,也别睡觉了。这么多人牺牲了休息时间来帮助你,好意思练不好吗?”在恶补之下,苏晨阳的成绩终于从22秒提升到18秒,顺利通过考核。

今年1月,冯振开始担任北安河消防救援站下属西小营小型站的站长,专职消防员申光星成为他最亲近的队员之一。申光星入行晚,比冯振的年纪大,但他更像是被冯振照顾的“弟弟”。“不管是工作上还是生活上,有什么事儿跟他一说,他会马上帮你解决。比如说觉得哪个操作遇到瓶颈提升不了,他会说,走,咱们现在就去练。”

申光星记得,有一年夏天,冯振带队员们练习操法。天气炎热,大家又穿着厚重的战斗服,背着全套装备,训练结束时都累得一屁股坐在了地上。只有馮振在高喊:“刚做完剧烈运动别立刻坐着!脱掉战斗服活动活动再休息!”一边喊一边抱来矿泉水挨个分给队员。

再想起这个场景,申光星眼眶红了:“他把水拿过来的时候,自己的战斗服都没来得及脱,脸上的汗就像水一样往下淌。接受他的照顾和关爱,好像已经成了我们的一种习惯。我当时怎么就没主动去给他拿一瓶水呢?”他低下头,哽咽了。

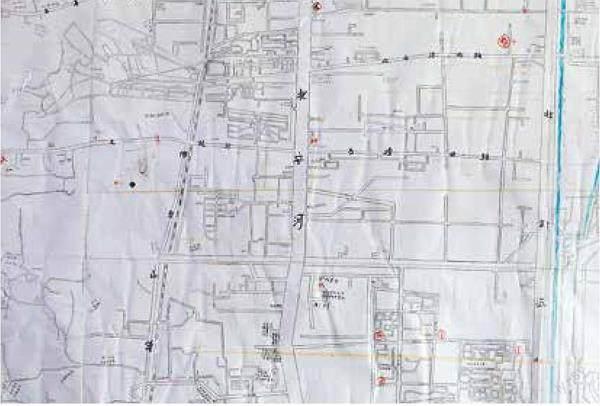

冯振手绘的辖区地图。(本刊记者 侯欣颖/摄)

“有个形容说,班长就像‘军中之母,我觉得是非常贴切的。”北安河消防救援站副站长汪雪松明显感到,在冯振带的班组里,队员间的感情“非常浓烈”。

“他是一个善于观察的人,队员情绪不高的时候,他会主动找队员聊天。”汪雪松说,许多新来的队员才十七八岁,对于人生路该怎么走感到迷茫,冯振会花大量时间与他们谈心,对他们进行开解与引导。每次休假回来,他总会带家里的特产分给队员们。

13年

2009年,17岁的冯振离开家乡山东,前往昆明市公安消防支队高新中队服役。自此,冯振的人生与消防救援紧密相连。他累计参加灭火救援行动3500余次,营救遇险群众150余人,先后荣立个人三等功2次,获得嘉奖4次,多次获评“岗位练兵先进个人”。

许多细节都能看出冯振对消防事业的热爱:他的微信头像背景是五星红旗,微信名叫“逆行”;他的朋友圈分享的内容几乎全与消防有关,7月20日的最后一条朋友圈,是国家招录消防员的信息;每次调任、评选需要递交申请材料时,他都要写上“继续为消防事业奉献自己的一切!”

“消防员干满12年就可以回地方工作,在我身边的消防员里,他是为数不多选择接着干的人。在他身上,你看不到任何的‘职业倦怠,他一直持续地在提升、精进自己的业务能力。”苏晨阳说,冯振经常发明一些实用工具。比如,消防员在火场结束灭火工作后要收拢水带,这时候水带通常还鼓鼓囊囊地存着水,而消防员灭火之后体力消耗很大,收水带就十分费力。冯振发明了一套卷水带的装备,通过夹层把残余的水挤出,既节省了消防员的体力,又提升了操作效率。

“他喜欢帮助别人的感觉。他跟我聊过,如果可以的话,他想一直当消防员。这个当然不太可能,我们早晚有一天会离开消防队伍,但他就是想尽自己的最大努力留在这支队伍里,为人民解决困难。”汪雪松说,每次政治指导员到西小营小型站检查工作回来,都会要求消防员学习一遍西小营小型站的工作作风和方法。

西小营小型站站长室的墙面上,有一幅8平方米、由A3纸拼贴而成的手绘地图。这是冯振带领班组成员,花了近3个月时间考察走访辖区后完成的。北安河消防救援站的主要辖区是海淀区苏家坨镇,但地图上也画出了临近的温泉镇、上庄镇和昌平区阳坊镇的部分地区。图中标记了村落、单位、街道、河流,还标注着消防车能否通过等信息。申光星说,辖区里的每条街道冯振都走过,这张手绘地图是他一步一步丈量出来的。

申光星已想不起来这两年执行过哪些比较危险的任务——或许不是真的没有危险,而是因为有冯振冲在最前面带队。“只要冯班长在前面,我们就感到很安全。”他说,按照规定,大家每天至少要检查装备两次,但每次出警的路上,冯振都会不厌其烦地再提醒一遍,“把个人防护装备都检查好”。

总会有惊心动魄的时刻。专职消防员安康记得,有一次,一栋三层高的木质结构建筑着火,冯振和他分别带队实施主攻和侧攻。从火场撤离不到3分钟,建筑顶层的楼板就塌了下来,直接砸穿了中间的两层楼板坠落到地面上。他和冯振继续实施后面的灭火工作,回去的路上,才回过神来,感到后怕。但这样的情绪,冯振很少展露在队员面前。“我们认识8年了,才会偶尔聊一聊‘后怕。他知道自己是班长,如果他愁眉苦脸的,会影响队员的士气。”

棒棒糖

在西小营小型站,原本性格内向、沉默寡言的申光星渐渐养成了一个习惯:观察新人。看到谁面露难色或是情绪不佳,他就会上去主动找对方聊天,问问对方遇到了什么困难——冯振就是这样陪伴他度过新人期的。

深受影响的还有安康。2019年,安康和冯振在另一个消防救援站共事,两人都是班长。与冯振不同,安康为人严厉,队员们训练不达标时,他说话语气会比较生硬。

群众在冯振牺牲后送来的鲜花与棒棒糖。(本刊记者 侯欣颖/摄)

“冯班长看到之后就私下找我,告诉我首先要在生活上关心队员,这样他们才会更加积极向上地训练。一个班十五六个人,每个人都要关心到,是得下功夫的。他几乎没有什么私人时间,每天都要找队员谈心。”在冯振的影响下,安康也逐渐转变了风格:“按照他的建议做了之后,确实发现大家的感情更好了,训练效果也更好了。”

从懵懂青涩的新兵到成熟干练的副班长,苏晨阳几乎是一路跟着冯振成长起来的。两人“搭班子”后,他最自豪的一次救援也是跟冯振一起。那是一个雨夜,7名群众因为迷路被困在了阳台山。没有路,也没有明确的坐标,5名消防员和1名向导摸索了近4个小时,终于在凌晨1点找到了被困群众。“有老人也有孩子,找到他们时,我们和他们都很惊喜,那份激动我到现在都记得。”苏晨阳说。

那天,队伍回到消防救援站已差不多凌晨3点。苏晨阳记得,冯振让大家去吃点东西补充体力,自己则待在操场上,把沾了污泥的器材装备一一擦洗干净,再放回消防车上。“他要保证装备的完整好用,如果警铃此时响了,车辆可以带着装备立即出发。”不知不觉中,苏晨阳的习惯也越来越像冯振:尽量在第一时间把装备恢复原样;和气地对待新队员,分担他们的烦恼……现在,苏晨阳觉得身上的责任又重了一分:“只有亲身经历过,才会知道那时候的水流多么湍急,多么可怕。在冯班长选择下水的那一刻,他就已经舍生忘死了。他未竟的事业和梦想,我要替他完成,北安河消防救援站的全体队员们要替他完成。”

汪雪松觉得,消防员队伍就是一支冲锋在前、赴汤蹈火的队伍,当人民群众遇到危难,这支队伍可以牺牲一切。“冯班长是我们的模范,我们要沿着他的足迹继续走下去。”

8月2日,应急管理部批准冯振為烈士,国家消防救援局为冯振追记一等功。得知冯振的事迹后,许多北京市民前来捐款捐物。“钱和东西不能收,最后只收了一桶棒棒糖。冯班长17岁就出来当消防员了,还是个孩子呢,爱吃糖。”安康说。

《环球人物》记者结束采访时,已到了北安河消防救援站的午饭时间。那桶五彩斑斓的棒棒糖就摆在食堂餐桌上,这是冯振留给队友的甜。糖会吃完,但冯振的赤诚,将永远留在这里。