环境规制对企业出口行为的影响

——来自欧盟WEEE 指令和RoHS 指令的实证分析∗

杨 俊 Robert J.R.Elliott 佟家栋

一、引言

环境规制是政府用于控制环境污染的常见措施。环境规制直接作用于环境绩效,但不可避免地会影响受规制主体的经济表现。自“科学发展观” 提出以来,我国对环境问题的重视程度日益加强,相继出台各类环境措施来规制企业污染行为、改善生态环境。近年来,随着我国经济下行压力持续加大,环境规制是否会降低企业竞争力,特别是企业在国际市场上的表现成为社会各界持续关注的话题。

在污染避难所假说(Pollution Havens Hypothesis)和波特假说(Porter Hypothesis)的理论支撑下,环境规制与出口方面的经验研究取得了丰硕的成果。相比关注环境规制作用于宏观出口的研究,从微观层面探讨环境规制对微观主体出口行为影响的工作较少。在具有代表性的几项研究中,康志勇等(2018)、盛丹和李蕾蕾(2018)、Shi 和Xu(2018)以及Zhang 等(2020)分别以减碳政策、环境立法、“十一五” 规划和江苏太湖流域废水排放标准提升为例,从企业层面考察了我国环境规制加强对企业出口概率和出口规模的影响。然而以上研究都只关注了企业的出口决策和出口规模对环境规制的反应,并未关注企业出口结构的变化,且研究结论并未达成一致;另外,目前研究多集中于探讨国内环境政策对企业的影响,难以避免环境政策内生于国内环境绩效进而对回归结果造成偏误;最后,现有研究主要聚焦于水质和空气质量方面环境政策的评估,对其他污染物的关注并不多,而废旧电器电子设备(WEEE)作为全球最大的废物流之一,尚未引起国内经济学界的充分关注。为此,本文尝试使用欧盟各成员国2004 年立法通过的WEEE 指令和RoHS 指令(以下简称“欧盟双指令”)这一政策冲击作为准自然实验,考察来自外部的环境规制对中国电器电子设备企业出口行为的影响,以期丰富当前针对中国企业样本的研究。

欧盟委员会于2003 年2 月13 日批准了《关于废弃电器电子设备的指令》(The Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment,以下简称“WEEE 指令”)和《关于限制在电器电子设备中使用某些有害成分的指令》(The Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment,以下简称“RoHS指令”)①欧盟指令(Directive)是欧盟成员国为达成共同目标而制定的一种具有约束力的法律文书,需要在欧盟成员国内部实施和执行。首先,欧盟立法机构就某一特定议题进行讨论和研究,并制订出草案;随后,各成员国代表对草案进行审议和修改;最后,欧盟立法机构投票通过欧盟指令,并在欧盟成员国内部实施和执行。在实施和执行过程中,欧盟成员国需要将欧盟指令转化为本国法律,并确保指令得到有效实施。本文中的欧盟双指令在2003 年2 月16 日于欧盟委员会立法通过,各成员国须在2004 年8 月13 日之前将欧盟双指令转化为各自法律,确保其得到有效实施。,并要求各成员国必须在2004 年8 月13 日之前将两指令转化为国家法律,以加强电器电子设备在使用寿命终结时的回收管理并严格控制有害物质在电器电子设备中的使用。因此,本文以2004 年之前向欧盟出口电器电子设备的中国企业为样本,使用企业在该时段内向欧盟出口电器电子设备金额占其总出口份额的年度均值作为连续处理变量,在双重倍差法框架下比较不同出口份额的企业在政策前后出口行为的变化,以识别欧盟环境规制对样本企业出口行为的因果效应。同时,我们从波特假说的视角,考察成本和创新两个变量在上述因果关系中的机制作用;在此基础上,从污染避难所假说的视角探讨企业面对环境规制的市场选择效应。检验结果发现,欧盟双指令对中国电器电子产品出口企业的出口规模和出口边际均造成了显著的负向作用,且本文的实证结果同时支持波特假说和污染避难所假说。

相比以往研究,本文可能的创新体现在: 第一,不同于现有研究在考察企业出口行为时主要关注企业出口概率和出口总规模,本文在考察环境规制对企业出口总规模的作用的同时,还考察了环境规制对出口边际的影响,更为全面地捕捉了中国电器电子产品企业面对环境政策冲击时在出口结构方面的反应。第二,本文不仅从成本和创新两个角度探讨了欧盟环境规制对企业出口行为的影响渠道,还从企业出口动态角度考察了企业对政策的反应,有助于掌握企业面对冲击时的市场选择情况;前者主要对应波特假说的研究范畴,而后者的市场选择情况则对应污染避难所假说的研究结论,本文的结论同时印证了二者假说作用的存在。第三,现有研究在探讨环境规制对企业行为的影响时多以国内政策措施为例,而本文以欧盟双指令为准自然实验。这两项指令对我国企业的天然外生性有助于规避内生环境政策对估计结果造成的偏误,能够更好地规避早年间环境政策执行不利等因素对结果的影响,更好地识别企业对环境规制的反应,从而丰富波特假说和污染避难所假说的相关研究。第四,现有研究关注的环境政策多针对二氧化硫、二氧化碳和化学需氧量等污染物,本文则着眼于废弃电器电子产品这一正在全球范围内急剧增长的污染物,有助于加强对电器电子设备的认知和关注,从而推动我国废弃电器电子设备的回购和管理工作。除此之外,本文的研究发现欧盟环境规制显著抑制了中国企业对欧盟电器电子产品的出口,这在某种程度上为发达国家的技术性贸易壁垒对发展中国家的影响提供了证据。

二、文献综述

与本文最为相关的一类文献是环境规制作用于企业行为的研究,环境规制相关指标的测度也是我们重点关注的文献;此外,我们还对其他相关方面的研究进行了简单综述。

(一)环境规制与企业行为

波特假说和污染避难所假说是这类文献中两种常见的观点。其中,波特假说主要关注环境规制对企业创新和技术水平提升的影响;污染避难所假说则主要聚焦环境规制对区域内污染企业区位选择的影响,进而对一国(地区)出口比较优势的影响。

(1)关于波特假说的相关综述。不同于环境规制必然损害企业竞争力的观点,波特假说主要认为适宜的环境法规可以促进创新;如果创新收益高于监管成本,企业实际上可能会受益于更严格的环境法规(Porter 和Van de Linde,1995)。然而,无论是理论研究还是实证检验,现有文献的观点均未达成一致。理论上,波特假说认为,污染往往是资源浪费的结果;环境规制有助于企业克服自我控制 (self-control),缓解市场失灵(market failures)和组织失灵(organizational failure)等问题(Ambec 等,2013),从而促进企业创新和生产率的提升。经验研究方面,有研究认为早期工作中忽视个体特征的控制、研究样本使用截面数据或者两期数据(Ambec 等,2013)或许是导致波特假说不成立的原因;Hille 和Patrick (2018)认为以往研究对内生性的有效控制不足、环境规制变量的测算误差以及对高度发达国家样本覆盖不足等问题可能是当前研究结论不一致的原因。然而,最近的几项研究克服上述问题之后,仍然获得了不同于波特假说的结论(Fan等,2019)。另外,Greenstone 等(2012)认为环境规制的作用效果依受规制的污染物而变。同样地,宏观层面的研究结论也没有达成一致(Albrizio 等,2017)。

(2)关于污染避难所假说的相关综述。污染避难所假说认为,环境政策的差异是国家间比较优势的重要来源。一国加强环境规制会导致污染密集型行业生产成本上升;在其他条件相同的情况下,该国生产的该类产品在国际竞争中缺乏比较优势,从而出口下降(Copeland 和Taylor,2004)。早期工作并未发现环境规制能够左右国家间贸易模式的充足证据,而最近的研究逐渐从宏微观的角度发现环境规制影响贸易模式的有力证据(Levinson 和Taylor,2008;Hanna,2010)。以中国为样本的研究中,盛丹和李蕾蕾(2018)探讨了我国环境立法对企业出口的影响,发现不同类型的环境立法对企业出口决策和出口规模产生了差异性作用,且认同了创新和生产率提升在其中的作用。Shi 和Xu(2018)以及Zhang 等(2020)分别以我国“十一五” 规划和江苏省太湖地区污水排放标准提高作为准自然实验,考察严格的环境规制对企业的出口概率和出口规模的影响,发现环境规制显著抑制了企业的出口概率和出口规模。

通过对上述文献的梳理,我们可以发现在环境规制与企业行为方面的研究中,无论是波特假说还是污染避难所假说,在实证中均未取得统一的研究结论。在环境规制与企业出口这一支特定的文献中,目前国内的微观研究主要集中于环境规制对企业出口规模和出口概率的考察,结论也并不一致,同时也未涉及对企业出口边际与出口结构等问题的考察。

(二)环境规制指标

考察环境规制的影响,无一例外地需要使用恰当衡量环境规制的指标。Brunel 和Levinson (2016)指出,环境规制的衡量指标应克服包含“同时性” (simultaneity)①同时性问题,即虽然环境政策意在降低污染排放,但污染排放同时也是决定政策严格性的因素之一,污染问题最严重的司法管辖区可能实施最严格的环境法规。在内的四个方面问题,并详尽综述了环境规制常用的五类指标。Albrizio 等(2017)也对相关指标有较为详细的归纳。Xu (2011)发现“十一五” 期间各省份分担的减排目标与2005 年各省SO2排放和非电力部门SO2排放密度显著相关,并据此推断各省份初始环境质量是确定各省份“十一五” 规划中污染减排目标的最重要因素。此外,多数政策的制定过程细节没有完全公开,这意味着在研究中无法确切地控制与政策制定相关的具体经济和环境变量,极可能导致回归结果偏误。

准自然实验是近年来政策评估最常用的方法之一,该方法一般采用某国或地区特定环境政策的引入或者重大变化,比较受管制和不受管制主体之间的行为差别。美国的《清洁空气法案》(The U.S.Clean Air Act)是常用的准自然实验(Hanna,2010);在针对中国的研究中,“十一五” 规划(Shi 和Xu,2018;Fan 等,2019)、两控区政策(Hering 和Poncet,2014)以及中国排污权交易试点政策(任胜刚等,2019)等是近年来较为常见的准自然实验。然而,自然实验虽然能够很好地解决同时性问题,但真正符合条件的实验少之又少,难以想象有哪些国家或地区会因外部环境的变化而被迫改变或采用严格程度不同的规章制度(Brunel 和Levinson,2016)。相比之下,欧盟的WEEE 指令和RoHS 指令的制定目标在于其管辖范围内的居民健康和生态环境因素,与中国的环境和经济建设情况相关性较低,天然的政策外生性使得以此为准自然实验是衡量环境规制最为合适的指标。

此外,相关文献证明发展中国家环境质量支付意愿较低,旨在改善环境质量的政策可能没有得到可靠的执行(Greenstone 和Hanna,2014)。2000 年早期,中国的环境建设处于起步阶段,存在环境规制执行不严的情况(包群等,2013)。相反,欧盟早在20 世纪90 年代就开始酝酿相关法律的制定,并在2003 年通过了WEEE 指令和RoHS 指令,要求各成员国于2004 将其转化为国内法律,其约束对象是所有在欧盟范围内销售电器电子产品的企业,并制定了政策目标和严格的执行、惩罚措施,在实施上不存在执行不力的情况。另外,指令发布之初,中国的废弃电器电子设备回收工作尚在最初小规模试点阶段,相关领域基本属于空白,因而以这些指令为准自然实验可以更好地检验环境规制的作用效果。

(三)其他方面

从受关注污染物的角度看,以中国为样本的相关研究中,明确针对具体污染物的研究大部分着眼于水质(化学需氧量)和大气污染(SO2排放)(Shi 和Xu,2018;Fan 等,2019),对废弃电器电子设备(WEEE)的关注少之又少。然而,随着经济快速发展、城镇化以及对高科技产品需求的增长,外加电器电子产品预期寿命日益缩短,电器电子产品以前所未有的速度迅速扩展到世界各地。作为全球最大的电器电子产品生产国和消费国,以及曾经全球最大的WEEE 进口国,中国已经生产和处置了大量的废弃电器电子产品(Zuo 等,2020)。自2000 年以来,中国政府相继出台了电子产品生产和电子产品管理相关的法律、法规、标准、技术指导和规范,对废弃电器电子设备的重视和管理不断加强,但尚未完全建立或整合正式有效的WEEE 收集系统(Zeng 和Li,2019;Zuo 等,2020)。本文以欧盟废弃电器电子产品的两项指令为例,考察这两项指令的实施对中国企业出口行为的影响,有助于加深对中国和欧盟废旧电器电子设备环境规制政策的理解,从而推进中国电器电子产品处理的有效性和规范性。

三、政策背景

(一)政策提出

随着电器电子产品的生产和需求在全球范围内的迅速扩张,废弃电器电子设备(WEEE),如废弃电脑、电视机、冰箱和手机等,成为世界范围内增长最快的废物流(Shittu 等,2021)。值得注意的是,虽然当前有效回收WEEE 的环境足迹低于初级生产,但WEEE 的回收数量依然很低。①根据全球电子废弃物统计伙伴关系(GESP)公布的《2020 年全球电子废弃物监测»,2019 年约有82.6%的电子废弃物没有得到妥善处理。废弃电器电子设备含有一千多种不同的物质,其中许多是高毒性有害物质,如铅、砷、六价铬、镉、钡、磷和汞等,若处置不当会对环境和人类健康造成极大的负面影响,甚至造成伦理问题(Ongondo 等,2011)。

欧盟在20 世纪90 年代开始关注到WEEE 的问题。为了最大限度地减少废弃电器电子产品对欧盟环境和居民健康的负面影响,欧盟委员会发布了WEEE 指令和RoHS 指令,并要求各成员国必须在2004 年8 月13 日之前将两项指令转化为国家法律,并分别于2005 年8 月13 日前开始实施WEEE 指令、于2006 年7 月1 日前开始实施RoHS 指令。

这两项指令基本涵盖了各类适于消费者使用的以及专业的电器电子设备。WEEE 指令主要作用于电器电子设备使用寿命终结之后的回收处理工作,其主要目的是减少电器电子产品废弃物数量、提高废弃电器电子产品的循环再利用率以及改善电器电子产品全生命周期的环境品质。根据WEEE 指令,电器电子设备生产商必须在设备使用寿命结束时承担收集、处理和回收的责任,资助废弃设备的收集和适当处理工作,以实现回收和循环的具体目标(EU,2003b)。WEEE 指令还依据WEEE 类别制定了每类产品的回收率目标,并提出2006 年12 月31 日之前各成员国应确保实现每年每个私人家庭实现WEEE收集量达到至少4 公斤的目标。与WEEE 指令的内容不同,RoHS 指令将合规责任进一步传递给生产链条上的所有供应商,并在整个供应链中平摊。RoHS 指令严格限制含有六种危险物质——铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)的电器电子产品的生产、销售和使用,以最大限度降低电器电子产品在其使用寿命结束时对环境和健康的影响(EU,2003a)。RoHS 指令适用于WEEE 范围内的十类产品中的八类产品;电器电子设备生产商必须在其产品投放欧盟市场之前,证明其电器电子设备中所含危险物质的浓度为零或符合欧盟要求的限度。此外,两项指令都鼓励在电器电子产品的设计和生产中考虑设备的拆解和回收,并消除和替代电器电子产品中危险物质的使用。

(二)对中国企业出口行为的影响

RoHS 和WEEE 两个指令共涉及电子电气行业十大类、约20 万种电器电子产品,几乎涵盖了中国所有出口电器电子产品和相关的原材料。同时,欧盟双指令涉及欧盟市场上整个电子产品供应链企业,且需要所有企业同时对其材料、设计和制造流程做出改变。2005 年2 月香港生产力促进局(HKPC)走访了100 家制造商对WEEE 指令和RoHS 指令的应对情况。①HKPC,“HKPC Urges Industry to Adopt Green Manufacturing Solutions for RoHS & WEEE Compliance”,2005 年2 月25 日,https://www.hkpc.org/en/about-us/media-centre/press-releases/2005/hkpc-urgesindustry-to-adopt-green-manufacturing-solutions-for-rohs-weee-compliance? template=hkpc_text。在受访的制造商中,有一半企业不知道RoHS 指令(48%)及WEEE指令(53%);在知晓双指令的制造商中,有30%尚未采取任何准备应对措施,其中约有一半不知道该如何应对;且60%的受访者表示需要专业援助。欧盟是中国机电产品第二大出口市场,作为全球主要的电子产品制造和零部件供应基地,中国产品长期以来一直具有价格优势,但是在环保方面表现尚有欠缺。因此,欧盟绿色双指令对中国企业的冲击会较大。

产品制造成本骤升会不可避免地侵蚀企业出口比较优势,不利于企业出口扩张。第一,根据WEEE 指令,企业需要支付废弃电器电子产品在欧盟各成员国的回收和处理费用。赵晓敏等(2004)指出,WEEE 指令实施之后,中国每向欧盟出口1 台彩电,就需交纳1—20 欧元的电子垃圾回收费,大型家电的回收费用更高。第二,依据RoHS 指令,中国企业必须确保所有出口到欧盟的产品(包括原材料和零部件)有害成分含量均符合欧盟标准;一旦被检出超标,就会面临巨额罚款并损失整个欧盟市场的风险。陈小怡等(2007)指出,RoHS 指令执行后,对中国中小型电器电子设备制造企业而言,仅检测费用一项就是一笔巨大的费用。Yu 等(2006)指出,材料的测试和验证是企业面临的挑战之一,一方面企业承担的检测和验证费用数额较高,另一方面在早年间中国专业认证机构的数量有限,企业难以找到具备认证资格的检测机构。第三,由于政策实施初期并没有形成统一的监管方法和检测标准,企业出口欧盟面临较高履约风险。第四,WEEE 指令和RoHS 指令都存在豁免机制,但Yu 等(2006)指出RoHS 指令的豁免过程混乱且耗时,这给企业申请豁免带来了一定的成本。第五,企业为了使产品符合指令的要求,还需要进行固定设备、替代材料、研发和工艺技术的购买和升级,以及相关人员的培训和招募等,这会导致企业成本的增加。同时,在欧盟双指令的推动下,用于替代或消除有害物质的技术或材料的价格可能会因需求增加而上涨,可能会给企业带来更大的成本负担。成本的上升会导致中国电器电子产品在欧盟同类产品中建立的价格优势的丧失,企业不得不因此让渡市场份额,面对出口下降的不利局面。

波特假说的主要观点认为适宜的环境法规可以促进创新,如果创新的收益高于监管的成本,企业实际上可能会受益于更严格的规制。按照上述观点,创新是企业竞争力的来源之一;我们将出口视为企业国际竞争力的表现,从而探讨环境规制的创新效应对企业出口的影响。尽管有大量工作就环境规制与创新之间的因果关系进行了探讨,但截至目前相关研究并未得到一致的研究结论。就企业出口而言,无论是从成本节约还是利润创造的角度,企业都有理由积极进行创新和技术升级以促进其出口规模的增加。另外,无论是WEEE 指令还是RoHS 指令,都鼓励企业使用绿色材料和设计,方便产品的回收、降低有害物质含量。康志勇等(2018)认为适度的“减碳” 政策强度下,创新促进效应可以促进企业出口规模扩张。然而,Fan 等(2019)发现,面对环境规制,企业可能更倾向于增加投资而非选择创新以实现技术升级。因此,欧盟双指令是否会通过创新效应促进企业出口,其作用的关键在于企业是否会对欧盟的环境规制做出有效反应,欧盟双指令是否可通过创新促进企业出口有待实证检验。

四、模型、变量与数据

(一)模型与变量

为了考察双指令与企业出口行为的因果关系,本文将欧盟双指令的通过作为外生的政策冲击,在倍差法框架下进行因果识别。具体地,基准倍差法模型设定如下:

其中,f表示企业,t表示年份,i表示行业。EXPft表示企业向欧盟出口电器电子产品的情况,包含企业的年度总出口额(VOLft)、扩展边际(EXTft)和集约边际(INTft)的对数形式。其中,总规模(VOLft)和集约边际(INTft)以1998 年为基期的工业品出厂价格指数进行平减;扩展边际(EXTft)采用企业出口电器电子产品到欧盟各成员国的“国家—产品” 的数量衡量;集约边际(INTft)为企业出口电器电子产品到欧盟各成员的“国家—产品” 的平均实际金额。

EEUf04是样本内2004 年之前企业历年出口欧盟电器及电子产品的规模占其总出口规模比重的均值,用于刻画企业在欧盟双指令实施之前对欧盟电器电子产品市场的依赖程度。本文选择连续型处理变量的原因在于,环境政策对企业行为的影响取决于企业暴露于政策的程度;暴露程度越高,企业受到政策的影响越大。在本文中,企业在欧盟双指令实施之前对欧盟电器电子产品市场的依赖程度越高,其潜在地受到政策冲击的可能性越大、严重程度越高。这种方法近年来也被用于考察贸易自由化的作用(Lu 和Yu,2015;毛其淋,2020)。另外,由于政策时间设定为2004 年,本文所用样本为2004 年之前有向欧盟出口电器电子产品行为的企业。

Post04t为表示政策实施时间的虚拟变量,若t≥2004,则Post04t=1;反之,Post04t=0。交叉项EEUf04×Post04t是本文关注的核心变量,系数α刻画了欧盟双指令的实施对中国出口欧盟的电器电子产品企业出口行为的因果效应。若α>0,意味着与低份额企业相比,高份额出口电器电子产品到欧盟的企业出口规模(出口扩展边际、集约边际)增长更多,即欧盟双指令促进了企业出口行为的扩张;反之,意味着欧盟双指令不利于企业出口的扩张。

Xft为一系列控制变量的集合,包括: 企业年龄,采用当期年份与企业开业年份之差的对数表示;企业劳动生产率,采用工业总产值与从业人员数的比值并取对数来衡量,其中工业总产值根据以1998 年为基期的工业品出厂价格指数进行平减;企业中间品关税(Yu,2015),用于控制中间品贸易自由化对企业出口的影响;流动资产比重和资产负债率比重主要用于表征企业的财务和融资情况,前者使用固定资产占总资产比重的对数衡量,后者使用对数形式的负债总额占总资产的比重表示;外资企业虚拟变量,当企业所有制为外资企业时,该变量取值1,反之为0。

此外,λf是企业固定效应,用于控制不随时间变化的企业特征;δt为年份固定效应,用于控制企业共同面临的时间特征因素;φit为4 分位行业—年份固定效应,用于控制4分位行业层面随时间变化的特征因素。

(二)数据

本文所用样本期间为2000—2013 年,数据主要来源有三个: 中国工业企业数据库、中国海关总署的产品贸易数据库,以及联合国大学(United Nations University,UNU)发布的欧盟WEEE 指令所涉十类产品与HS 6 分位海关产品代码的对照关系(UNU-KEYS)。在中国工业企业数据库方面,我们只保留制造业样本,并参照Brandt 等(2012)的做法,处理了横跨样本期间的多个行业版本问题,将各年数据跨年份匹配为面板数据;另外,参考Feenstra 等(2014)和Yu (2015)的做法,对异常样本①包括: 核心财务指标(工业总产值、工业销售产值、资产总额)缺失的样本;就业人数低于8 人的样本;出口交货值高于工业销售总值的样本;违背一般会计准则的样本(如总资产小于流动资产、总资产小于固定资产、总资产低于企业固定资产净值等);成立年份大于2013 年的样本。进行了剔除。海关数据库方面,我们在将数据由交易层面调整为企业层面的基础上,参照Yu (2015)的方法②首先,按照企业名称对来自工业企业数据和海关数据库的样本进行匹配;其次,按照法人姓名和企业电话号码对两数据库的样本进行匹配;最后,按照邮政编码和电话号码对两个数据库的样本进行匹配。,将海关数据库与中国工业企业数据进行匹配,并对中间商样本进行剔除。③我们将企业名称中含有以下字样的企业识别为中间商企业,并予以剔除: “进出口”、“贸易”、“经贸”、“科贸”、“服务”、“投资”、“经发”、“经济发展”、“储运”、“运储”、“仓储”、“运输”、“物资”、“资运”、“代理”、“进口”、“出口”、“物流”、“合作”、“外贸”、“商社”、“供销”、“外经”。UNUKEYS 提供了欧盟WEEE 指令中十类电器电子产品与HS 6 分位产品代码④本文所有HS 6 分位产品代码均统一至HS 2002 版本。的对照关系,有助于我们跟踪中国电器电子产品的出口情况。该标准覆盖了欧盟指令中10 大类、共50小类、256 种HS 6 分位电器电子产品。

五、实证结果与分析

(一)基准回归

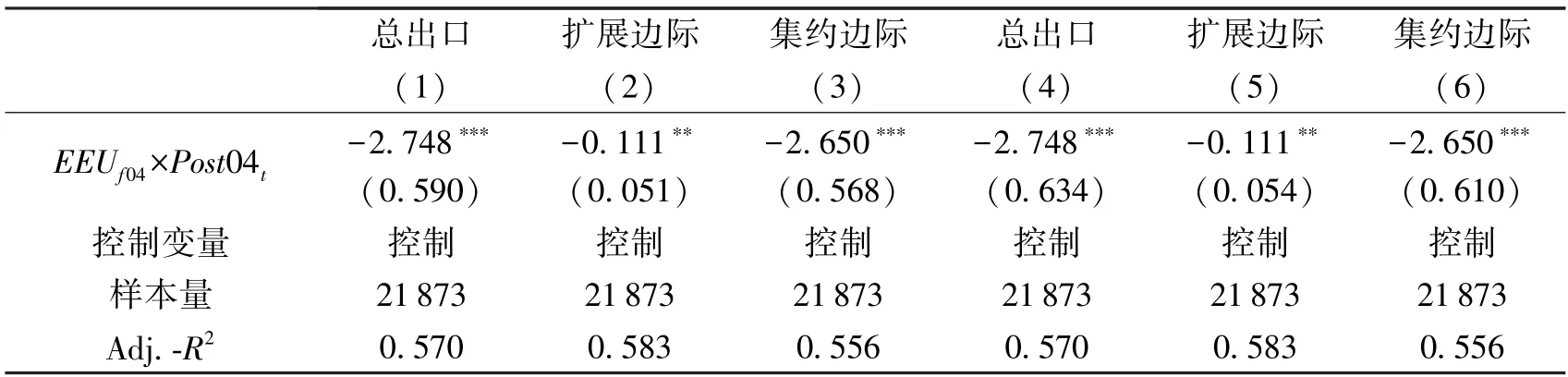

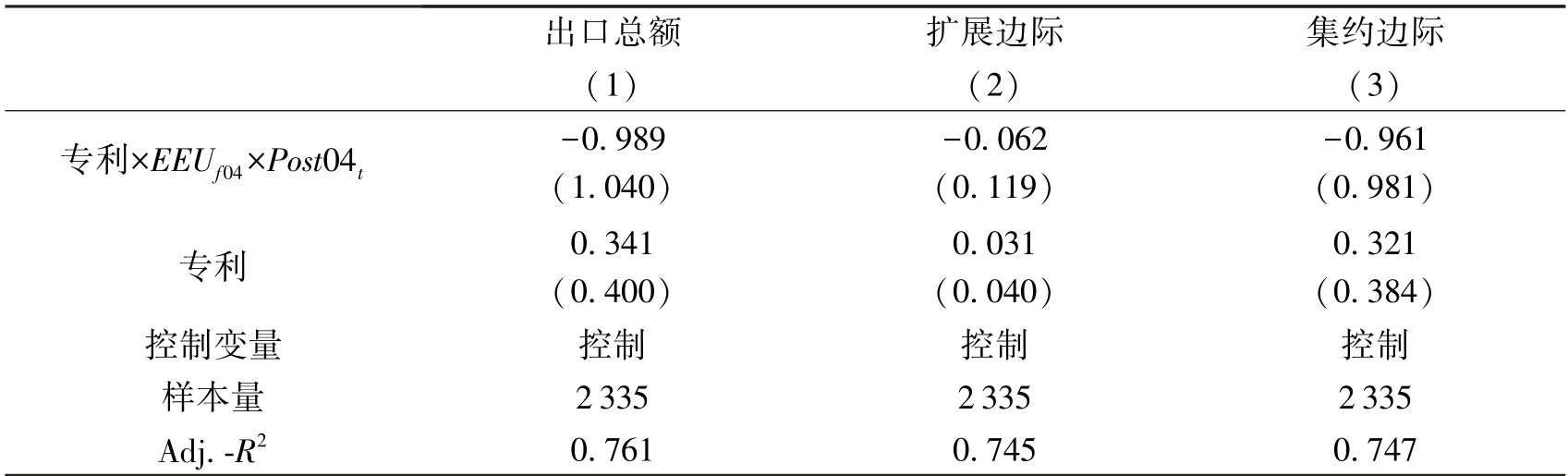

表1 呈现的是欧盟双指令的通过对样本企业出口行为的影响。⑤因篇幅所限,本文省略了对非核心变量结果的汇报,感兴趣的读者可在《经济科学》官网论文页面“附录与扩展” 栏目下载。具体地,第(1)、(4)列汇报的是样本企业出口总规模对欧盟环境政策的反应,第(2)、(5)列是样本企业扩展边际的反应,第(3)、(6)两列是欧盟环境政策对样本企业出口集约边际的影响。表中结果均控制了企业层面的控制变量、企业固定效应、年份固定效应和4 分位行业—年份固定效应。不同的是,第(1)— (3)列的标准误在4 分位行业层面聚类,而第(4)— (6)列的标准误在企业层面聚类。可以发现,无论标准误在何层面聚类,EEUf04×Post04t对三个被解释变量的作用效果均显著为负。这表明,欧盟双指令立法的通过,使得(立法通过之前)以高份额出口电器电子产品到欧盟的企业(处理组)相比于以低份额出口电器电子产品到欧盟的企业(对照组),在总出口、扩展边际和集约边际三个方面,出现了平均意义上更大程度的下降。换言之,欧盟的环境规制在平均意义上显著导致了企业出口总规模、扩展边际和集约边际的萎缩。其他变量中,企业年龄、企业规模和企业的负债率均显著促进了企业出口总规模和二元边际的扩张;劳动生产率和中间品关税则对企业总出口和出口二元边际产生了显著的抑制作用。

表1 基准回归结果

(二)双重倍差法设定的有效性及稳健性检验①所有回归有效性和稳健性检验的汇报请见《经济科学》官网“附录与扩展”。

(1)平行趋势假设。双重倍差法的前提是在政策发生之前,处理组和对照组之间不存在显著的趋势差异,事前差异的存在会导致基准回归结果有偏。参照Shi 和Xu(2018)的做法,我们将方程(1)中Post04t虚拟变量用2001—2013 年的年份虚拟变量代替(设定2000 年为基准年份),生成新的交互项进行回归。进一步地,我们将政策实施前2001—2003 年的年份虚拟变量和处理变量EEUf04的交互项纳入方程(1)进行回归,其余设定同基准检验。结果显示,政策实施前各年份虚拟变量与EEUf04的交互项系数均不显著,印证本文识别策略满足平行趋势假设。

(2)预期效应。欧盟双指令于2003 年2 月提出,并在法令文本中明确指出各成员国需在2004 年8 月之前将两指令转化为法律。因此,我们有理由怀疑企业在2004 年之前产生预期效应进而应对政策的实施。然而,在平行趋势检验中,年份虚拟变量和处理变量EEUf04的交互项在2004 年之前无一表现出显著性,意味着预期效应并不存在。在实际中,除了前文提到的香港生产力促进局开展的调研之外,Yu 等(2006)对中国50 家与欧盟有直接或间接业务的电器电子产品厂商进行了深度走访,发现尽管有近50%和80%的企业认为欧盟双指令会对他们的业务产生影响,但仅有16%的企业在2004 年之前采取了应对措施,而72%的受访者在2004—2005 年才做出反应。结合香港生产力促进局的调研结果,可知2004 年之前企业并未大规模地对欧盟双指令形成有效预期。这可能源自各欧盟成员国政策实施时间的差异,但更有可能是因为欧盟过高的成本和技术条件使得企业完全做好准备需要相当长的时间。

(3)控制其他因素的影响。在本文设定下,有必要控制同期事件的发生对企业出口行为产生影响,我们在基准模型的基础上进行了以下检验,以证实结论的稳健性。

增值税改革: 我国于2005 年前后的增值税改革允许部分省份特定行业(主要是重工业)的企业从其税基中扣除购买固定资产(Shi 和Xu,2018)。这一改革可能会增加相关电器电子产品出口企业的供应商投资,在某种程度上提高电器电子产品企业的出口。因此,我们在模型(1)中加入固定资产的对数值以及固定资产增长率的对数值②感谢审稿人的建议,文责自负。,以控制增值税改革可能带来的影响。

金融危机: 2008—2009 年金融危机重挫了企业出口,因此我们剔除2008—2009 年样本,以排除金融危机的潜在影响。

中国控制电子产品污染和废弃电子产品的相关法律的实施: 欧盟双指令的实施对中国企业造成的巨大压力,也加快了中国有关控制电子产品污染和废弃电子产品政策的出台和实施。然而,与欧盟双指令对中国企业造成巨大冲击的做法不同,考虑到当时中国科技发展和产业水平,中国相关政策实施得更加谨慎温和。

《电子信息产品污染控制管理办法》(以下简称《管理办法»)于2006 年2 月28 日公布,2007 年3 月1 日实施。与欧盟RoHS 指令不同的是,《管理办法》针对的是电子信息产品而非所有电器电子产品。《管理办法》只强制列入《电子信息产品污染控制重点管理目录》(以下简称《重点管理目录»)的电子信息产品禁止使用六种有害物质;而一般进入市场的电子信息产品只需要以自我声明的方式注明产品内含有毒有害物质的名称、含量、可回收标志及安全使用期限等环保信息即可。《重点管理目录》在2010 年下半年开始正式实施,涉及无线电话终端(如手机)、电话机和与计算机相连的打印设备三种电子信息产品。《重点管理目录》遴选的前提是,确保某类不达标产品已实现产品替代或对内含有毒有害物质的替代,或已确认难以实现替代但可以做到符合限量的标准(即实现“技术上成熟,经济上可行”)。这种阶段式的做法有助于企业充分做好准备,提高《管理办法》的可执行性,最大限度地降低政策实施对市场造成的波动。2016 年7月1 日,《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》正式实施,原有《管理办法》同时废止,与之配套的《电器电子产品有害物质限制使用达标管理目录》将产品种类扩大至12 种电器电子产品,于2019 年开始实施。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》(以下简称《管理条例»)于2008 年8 月20 日通过,2011 年1 月1 日开始实施,与之配合的《废弃电器电子产品处理目录(第一批)》(以下简称《目录»)也同时生效。《目录》的选择主要考虑社会保有量大、废弃量大、污染环境严重、危害人体健康、回收成本高、处理难度大等因素,将电视机、电冰箱、洗衣机、房间空调器、微型计算机五种产品作为首批《目录》产品。配套法规《废弃电器电子产品处理基金征收使用管理办法》于2012 年7 月1 日开始执行。该办法中进一步明确按照电器电子产品生产者销售、进口电器电子产品的收货人或者其代理人进口的电器电子产品数量定额征收WEEE 处理基金,并对处理企业按照实际完成拆解处理的WEEE 数量给予定额补贴。2015 年2 月,《废弃电器电子产品处理目录(2014 年版)》公布,将首批目录中的产品种类扩增至14 种,于2016 年开始实施。

尽管中国控制电子产品污染和废弃电子产品的政策与欧盟双指令的初衷都是控制污染、保护人类健康,但两者之间存在显著的不同。囿于中国科技水平和行业发展状况,中国相关政策的规制范围和强度都相对有限。政府在出台政策时没有采用“一刀切” 的实施方式,而是对产品目录进行了有效筛选,明确“技术上成熟、经济上可行” 的标准,在很大程度上降低了环境规制带来的负面冲击。并且,中国的政策出台并不是一蹴而就的,而是分步实施的,比如都是先公布了《管理办法》和《管理条例»,在一定时间间隔后才相继颁布与之配套的关键政策细节。另外,本文的样本期间为2000—2013年,而关键政策的发布都在2010 年之后,因此,我们可以预测中国相关政策的实施可能对欧盟双指令作用的发挥干预不大。

尽管如此,考虑到中国控制电子产品污染和废弃电子产品相关政策在做法上仍与欧盟双指令具有一定的相似性,为了防止中国相关政策的实施对欧盟电器电子产品市场不同依赖度的企业产生差异性影响,我们仍然使用两种方式剔除中国相关政策对欧盟双指令作用的潜在干预。第一是直接剔除2010 年之后的样本进行回归。这主要考虑到相关政策的关键性文件都在2010 年左右开始正式生效。第二是对涉及目录产品的相关企业样本进行删除。按照国家公布的《目录》和《重点管理目录》中HS 产品编码,可以轻易识别中国相关政策所涉产品的进出口企业;我们以此为依据,剔除样本中所涉企业,最大限度地剥离国内政策对回归结果的影响。

其他环境规制的影响: 在本文样本期间,我国对环境问题的重视日益增强,政府相继出台各类环境规制措施以规制企业污染行为、改善生态环境,极大地提升了社会各界对环境保护的认知程度并取得了重要的环保成果。其中,较为严格的政策措施如“十一五” 期间,我国实施各省份共同分担国家污染减排负担,最终达成“十一五” 期间全国主要污染物(SO2和化学需氧量COD)排放总量减少10%的约束性目标。该措施是截至当时最为严格的环境规制措施,取得了重要的环境保护成果。在样本期间,除中央的各项环境规制措施以外,我国各省份也就各自具体环境情况制定了污染规制政策。比如,2004 年江苏省出台了比国家标准更为严格的工业废水污染物排放标准,严格规制企业的污水排放行为。虽然这类环境政策并未直接作用于电器电子产品,但不可排除其可能对样本内企业电器电子产品的生产和出口行为造成影响。考虑到我国的环境规制多以省份及行业为单位实施,我们在基准检验中控制4 分位行业—时间固定效应的基础上,进一步控制省份—时间固定效应,以控制各项环境规制措施对企业出口造成的潜在影响。

最后,我们还同时将上述四类因素纳入模型(1)进行回归以验证基准检验的稳健性。结果显示,与基准检验相比,考虑诸多因素之后,核心解释变量的系数没有发生实质性改变。

(4)更换聚类层级。不同于基准检验中将标准差聚类在4 分位行业层面,我们将标准误提升至3 分位行业层面进行聚类,发现核心解释变量的系数没有发生显著性的变化。

(5)排除企业进入退出的影响。企业进入退出的交替行为是市场配置资源的表现形式之一。我们保留在政策前后三年间(2001—2007 年)都存在的样本,再次进行回归检验,结果显示交互项系数没有发生实质性变化。

(6)更换回归方法。为避免回归系数受限于所用回归方法,我们更换回归方法对交互项系数进行检验。倾向得分匹配的方法允许我们基于企业对欧盟电器电子产品市场的依赖度不同构建有效的对照组,尽可能地控制可观察和不可观察的企业异质性特征。我们按照处理变量的中位数将样本一分为二,将EEUf04高于中位数样本设定为处理组,将EEUf04低于其中位数的样本设定为控制组,并按照1 ∶1 的最近邻匹配原则为每个处理组样本选择唯一的对照组样本进行DID。可以发现,相比基准检验匹配后的样本量有所下降,但交互项的回归系数并未发生重要改变。

最后,欧盟虽然要求各成员国在2004 年将WEEE 指令和RoHS 指令转化为国内法律,但各成员国国内市场情况、立法难度等原因使得各国的立法进程并不一致。为此,我们综合企业出口东道国和欧盟各成员国国内立法实际时间,选择企业最早受到政策冲击的时间作为处理变量,通过采用多时点DID 模型(2)重新进行回归:

其中,EEEUft表示t年企业是否受到政策影响;若在t年企业出口的成员国实现立法,则该值为1,否则为0。需要说明的是,当企业同时向多个欧盟成员国出口电器电子产品时,企业受到影响的时间以最早实现立法的国家为准。可以发现,交互项系数依然显著为负。

(7)安慰剂检验。尽管上述工作支持本文实证结果的稳健性,但为进一步排除其他政策或者随机干预性因素对回归结果造成影响,我们参考陈刚(2012)的做法,选择不受政策影响的2000—2003 年样本,并分别将2001 年和2002 年设定为虚假的政策冲击年份进行安慰剂检验。估计结果显示,交互项的估计系数均不显著,说明之前的估计结果具有较好的稳健性。

(三)异质性分析

不同类型企业可能对环境规制的反应不同,为考察企业特征导致的回归结果的异质性,本文主要从企业贸易方式、企业所有制类型和企业劳动生产率三个方面就欧盟双指令对样本企业出口的影响进行异质性检验。异质性分析模型构建如下:

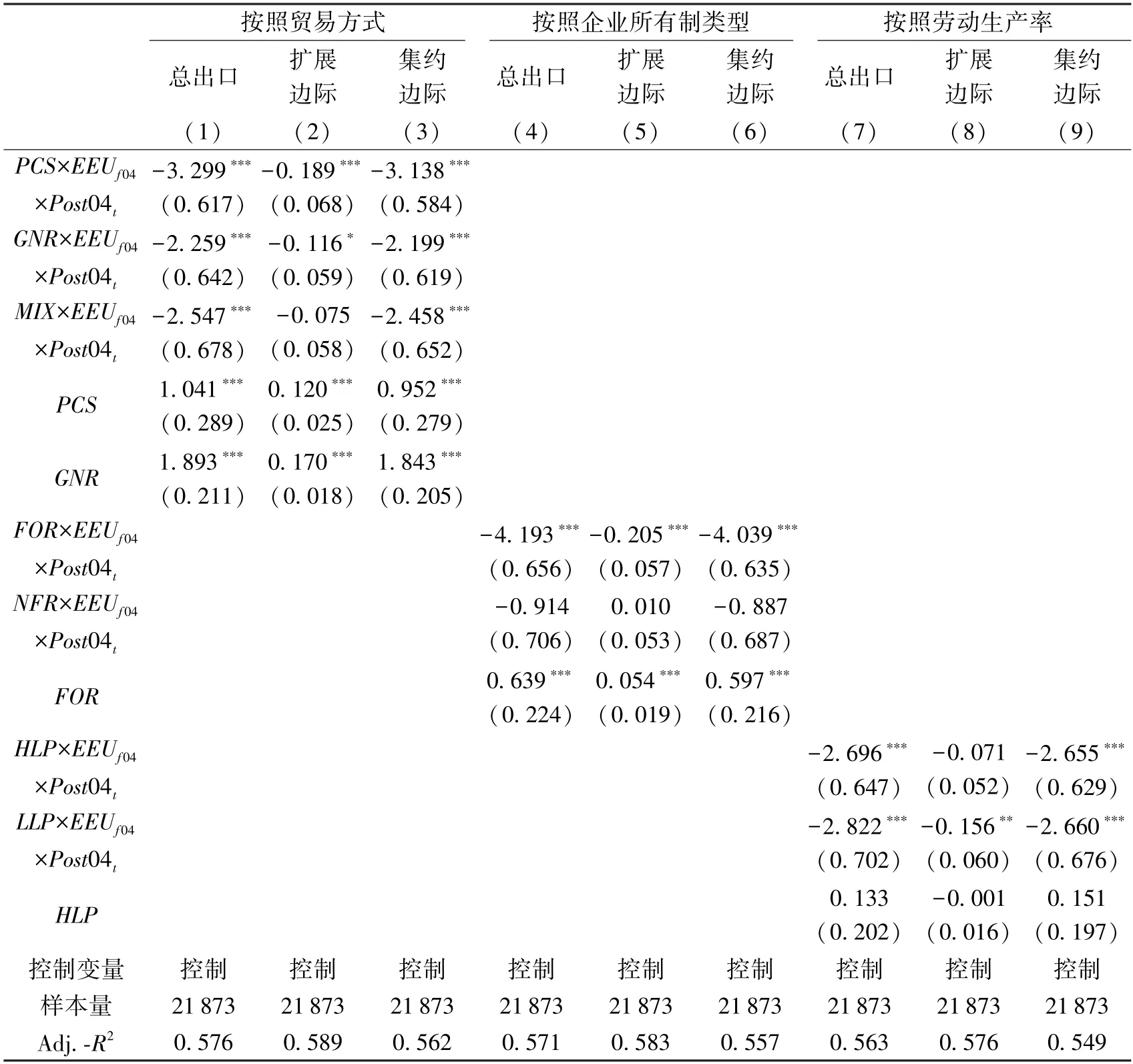

其中,Hk表示异质性样本虚拟变量,主要包括表征企业贸易方式、所有制类型和企业劳动生产率高低的二值变量,K为分组总数。βk为异质性检验部分的关键回归系数,其余变量和系数的定义与基准模型相同,相应实证结果报告于表2。

表2 异质性分析

(1)企业贸易方式。按照企业贸易方式,我们将样本划分为纯加工贸易企业(PCS)、混合贸易企业(MIX)和纯一般贸易企业(GNR),检验欧盟双指令对企业出口行为的影响是否依企业贸易方式呈现出异质性,结果汇报于表2 前三列。可以发现,无论是企业出口电器电子设备到欧盟的总规模还是出口边际,都呈现出纯加工贸易企业受负面影响最为明显、混合贸易企业次之、纯一般贸易方式企业最轻的特征。在扩展边际方面,纯一般贸易企业受到的负向作用大于混合贸易企业,但二者均要低于纯加工贸易企业。可能的原因在于,在本文样本中,纯加工贸易企业对欧盟电子电器市场的依赖程度要高于纯一般贸易企业和混合贸易企业,这意味着纯加工贸易企业面临更高的调整成本。此外,纯加工贸易企业的营业利润远低于混合贸易和纯一般贸易企业,因而当欧盟的双指令政策实施之后,纯加工贸易企业受到的冲击更为严重,调整成本更高,且在原材料供应商没有做出反应的情况下,加工贸易企业凭借自身利润状况更加难以做出应对。

(2)企业所有制类型。为考察内外资企业样本是否在政策冲击中表现出差异,我们生成外资企业虚拟变量(FOR)和内资企业虚拟变量(NFR),分别将其与EEUf04×Post04t交互项纳入模型(3)进行DID 检验。回归结果汇报于表2 第(4)— (6)列。同样发现,样本企业在面对欧盟的政策冲击时,外资企业表现出的负向作用显著高于内资企业。可能原因在于,出口企业中,外资企业出口密集度更高,且外资企业中加工贸易企业的比重较高,这在某种程度上与企业贸易方式分组得到的结论是一致的。当企业受到政策冲击时,若暂时没有合适的应对措施,可能会选择转换出口目的地,以降低政策冲击导致的后果。

(3)企业劳动生产率水平。按照样本中企业劳动生产率的中位数,本文将样本分为高劳动生产率(HLP)和低劳动生产率(LLP)两个部分,并将表示高低劳动生产率的虚拟变量与EEUf04×Post04t一起形成三项交互纳入模型(3)。可以发现,在受到欧盟双指令的冲击后,低劳动生产率样本在出口总额、出口扩展边际和集约边际三个方面的表现均要差于高劳动生产率企业。劳动生产率是支撑企业出口的重要竞争力,高劳动生产率意味着企业在相同的投入下能够获得更高的产出,在出口方面能够表现得更加突出。相比之下,低劳动生产率企业囿于其有限的生产率和利润率,难以对政策带来的成本做出有效调整,使得其出口绩效不断萎缩。

(四)机制检验

如前文所述,欧盟双指令对中国企业出口行为的作用可能通过增加经营成本以及影响企业研发创新实现。我们参照马述忠和张洪胜(2017)的思路进行机制检验,使用以下模型考察企业成本和创新在欧盟双指令影响企业出口行为中的作用:

其中,MECft表示机制变量,此处主要指代企业成本和创新水平。在模型(4)中,α>0 意味着欧盟双指令使得企业提升了成本(创新水平),反之则表示欧盟双指令使得企业降低了成本(创新水平)。在模型(5)中,我们重点关注系数β;在α>0 的前提下,若β>0,则意味着欧盟双指令通过提升企业成本(创新水平)促进了企业出口的增加;反之,则意味着欧盟双指令通过提升企业成本(创新水平)降低了企业出口。

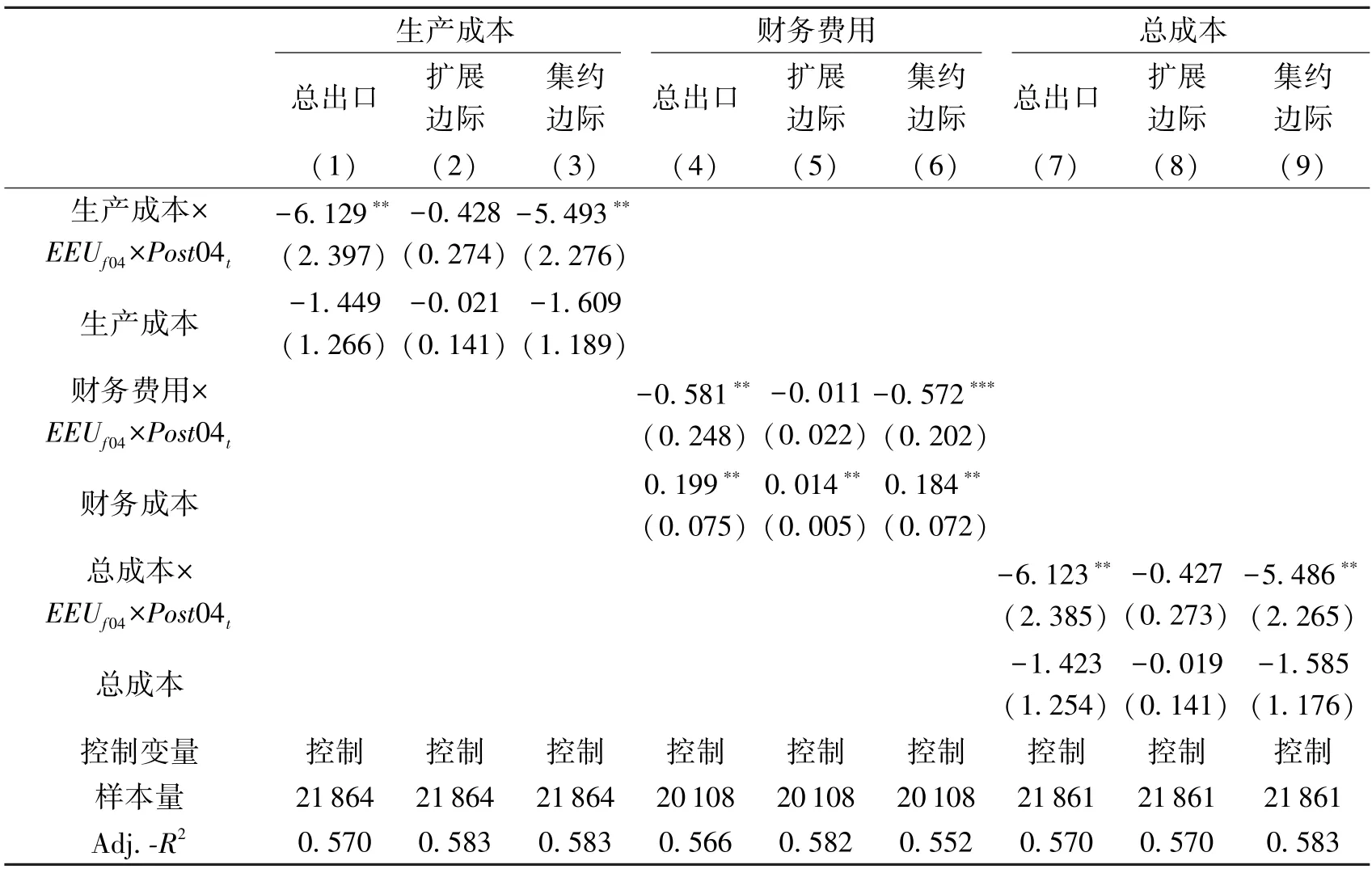

1.对成本机制的检验

在日常实际操作中,企业的产品检测费用以及支付的废旧电器电子产品回收、处理费用,可能计入企业的“主营业务成本”、“销售费用” 和“管理费用”。囿于数据可得性,我们无从得知企业具体将这两项成本记在哪个会计科目中,因此我们选用企业的主营业务成本、销售费用和管理费用之和表示企业生产成本,考察欧盟双指令对企业人均生产成本的影响。

表3 第(1)列标准误在4 分位行业层面聚类,结果表明交互项EEUf04×Post04t的系数虽然为正,但并不显著;第(2)列将标准误在2 分位层面聚类,结果表明交互项EEUf04×Post04t的系数大小没有发生变化,但显著性水平明显提高,这意味着欧盟环境规制可能提升了企业的生产成本。进一步地,由企业生产成本的提升我们自然想到,企业生产成本的提升是否会使得企业扩大资金筹集规模,从而提高财务费用? 我们使用企业人均财务费用作为被解释变量,考察欧盟双指令对企业财务费用的作用效果,结果报告于表3 第(3)、(4)列。可以发现,无论标准误在2 分位行业层面聚类还是在4 分位行业层面聚类,欧盟双指令均显著促进了样本企业财务费用的提升。最后,将两种成本加总,我们考察了欧盟双指令对样本企业人均总运营成本的影响。同样地,当标准误在2分位行业层面聚类时,交互项EEUf04×Post04t的系数显著为正。综上,我们有理由认为欧盟双指令推高了向欧盟出口电器电子产品的企业的生产成本。

欧盟双指令提升企业经营成本,是否会对样本企业出口电器电子产品造成进一步的不利影响? 模型(5)以成本为机制变量,回归结果汇报于表4 中。可以发现,无论是生产成本、财务费用还是企业总成本,与EEUf04×Post04t的三次交互项对企业向欧盟出口电器电子产品的总出口规模和出口集约边际的回归系数均显著为负。结合表3 可以发现,欧盟双指令显著提升了2004 年之前已经进入欧盟电器电子产品市场企业的经营成本,并进一步降低了样本企业的出口规模和出口集约边际。然而,在扩展边际方面,企业成本与EEUf04×Post04t的三次交互项系数并不显著,意味着企业成本的提升并没有使得企业出口扩展边际发生显著下降。可能的原因在于,相对出口集约边际而言,企业扩展新的出口市场或者新的出口产品种类的难度更大,所以企业可能不会因为外生冲击导致的(或许是暂时性的)成本提升而减少扩展边际。

表4 欧盟双指令、成本与企业出口行为

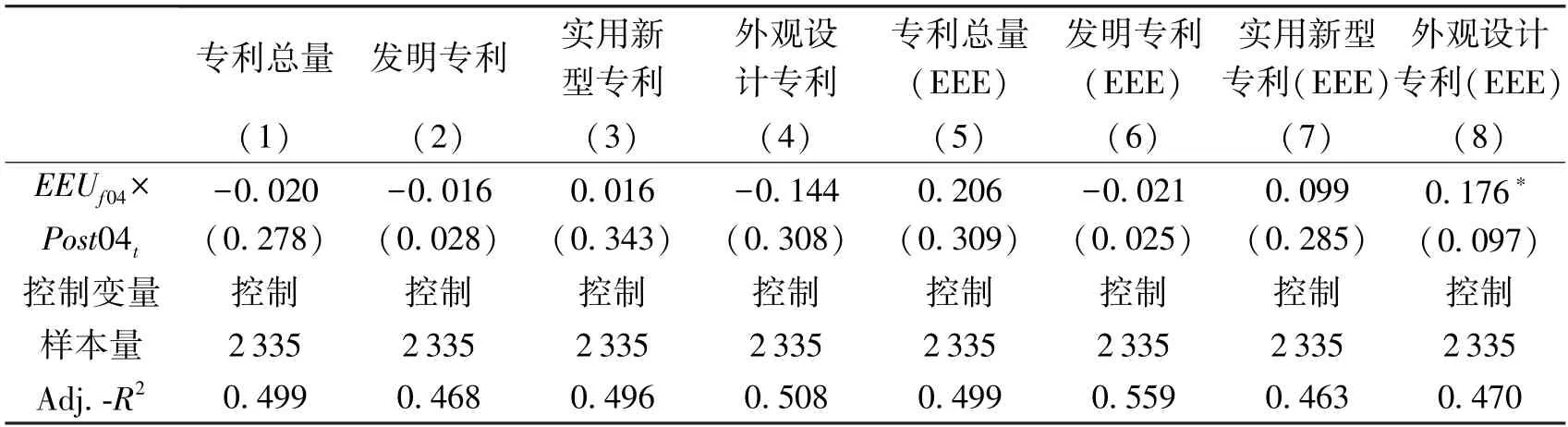

2.对创新机制的检验

如前文所述,欧盟双指令鼓励电器电子设备生产企业考虑有利于设备拆解和回收的设计,同时鼓励企业使用环保材料。但出于技术水平、研发投入和研发时间成本的考虑,政策执行之初,企业未必会选择创新来应对欧盟双指令的冲击。首先,为了考察欧盟环境规制对企业创新的影响,我们使用企业专利申请情况作为企业创新水平的代理变量,具体包含企业申请专利总数以及企业申请三种专利(申请发明专利、实用新型专利和外观设计专利)的数量。特别地,根据专利数据库中“摘要” 变量中是否含有“电” 这一字段,我们识别出企业申请专利中与电器电子产品相关的专利,并计算了企业申请该类专利的总量,以及该类专利下三种专利(申请发明专利、实用新型专利和外观设计专利)的数量。同样地,稳健标准误聚类到4 分位层面,相关结果汇报于表5。可以发现,在表5 的结果中,只有第(8)列核心解释变量的回归系数显著为正,其他七列结果的交互项系数均不显著。这意味着在众多专利中,欧盟双指令仅显著促进了样本企业与电器电子设备相关的外观设计专利的增加。这与欧盟双指令要求企业考虑有利于设备拆解和回收的要求是相符的。①为了与成本机制的检验相一致,本文在2 分位层面对稳健标准误进行聚类,重新检验欧盟双指令对企业各类专利申请数量的影响。与表5 的结果类似,欧盟双指令只显著促进了与电器电子产品相关的外观设计专利数量的增加。回归结果请见《经济科学》官网“附录与扩展”。

表5 欧盟双指令对企业创新的影响

表6 汇报了有关欧盟双指令、企业创新与出口行为三者之间关系的回归结果。其中,创新使用与电器电子产品相关的外观设计专利数量表示。虽然表6 的结果证实了欧盟双指令促进了企业相关专利的增加,但是表6 中与电器电子产品相关的专利数及其与EEUf04×Post04t的三次交互项对企业向欧盟出口电器电子产品的总出口规模、扩展边际和出口集约边际的回归系数均不显著。这说明,欧盟双指令虽然导致了相关专利数量的增加,但这并不是影响中国企业向欧盟出口电器电子产品数量变化的原因。

表6 欧盟双指令、创新与企业出口行为

综上所述,在对企业成本和创新两个渠道的检验中,我们发现成本是欧盟双指令作用于样本企业出口的重要渠道,欧盟双指令通过提升企业的经营成本,对企业向欧盟出口电器电子产品的总规模造成不利影响。然而,该影响主要体现在企业出口集约边际的降低,欧盟双指令并未通过提升企业经营成本对企业的出口扩展边际产生显著的负面作用。欧盟双指令同样对中国向欧盟出口电器电子产品企业的创新产生了正向促进作用,该作用主要体现在以与电器电子产品相关的外观设计专利数量为代理指标的创新中。这一结论与弱版本的波特假说(weak version of Porter Hypothesis)是一致的,即环境规制对企业创新存在促进作用。但是,这一作用并不是欧盟双指令影响中国企业向欧盟出口电器电子产品的原因,即在本文的设定下,并没有找到强版本的波特假说(strong version of Porter Hypothesis)成立的证据。

六、拓展分析——对企业出口动态的检验

前文的基本结论表明,各成员国被要求2004 年立法通过的欧盟双指令对2004 年之前已经进入欧盟电器电子产品市场的中国企业的电器电子产品出口总规模、扩展边际和集约边际产生了显著的负向作用,而且机制检验发现,欧盟双指令有助于提升企业创新。这在某种程度上验证了(弱版本的)波特假说。随之而来的一个问题是,欧盟政策冲击导致的企业出口规模的萎缩,是否是企业对出口份额进行重新配置的结果,即污染避难所假说在本文是否成立。我们首先考察政策冲击前后样本企业对欧盟电器电子产品市场依赖程度的变化,再进一步考察政策冲击对企业市场选择行为的影响。

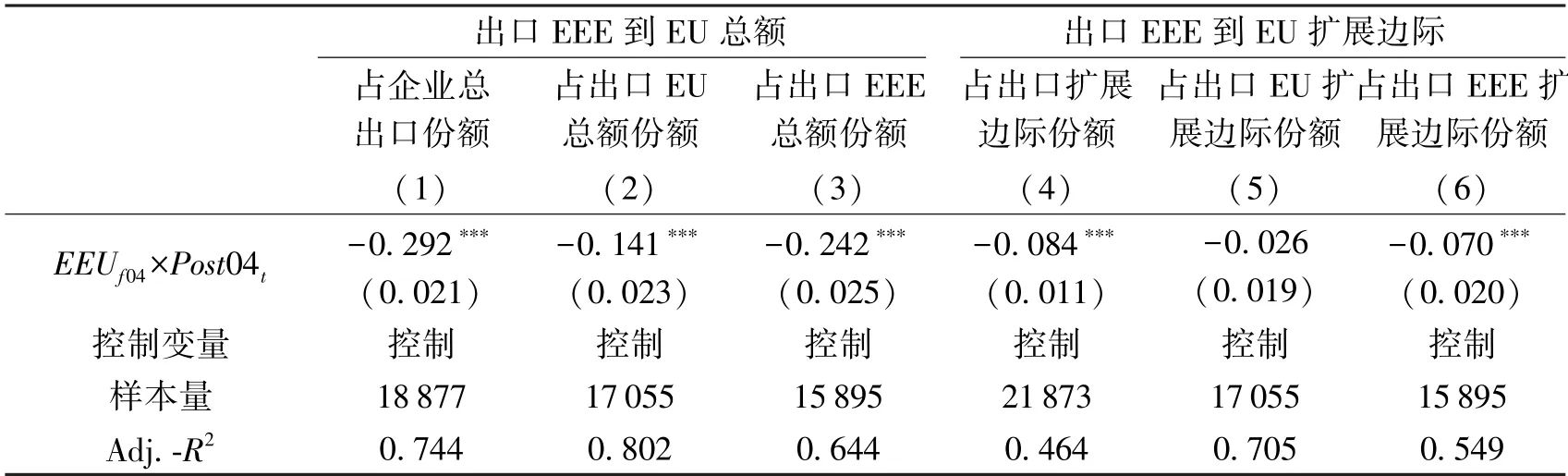

表7 汇报了欧盟双指令实施之后,样本企业对欧盟电器电子产品市场依赖程度的变化。其中,第(1)—(3)列汇报的是由出口规模表示的样本企业在政策前后对欧盟电器电子产品出口份额的变化情况。第(1)列的被解释变量为企业向欧盟出口电器电子产品的规模占企业出口总规模的份额,交互项系数显著为负,说明企业向欧盟出口的电器电子产品总额占其总出口额的份额在政策冲击之后出现了显著的下降。第(2)列的被解释变量为企业向欧盟出口电器电子产品总额占其向欧盟出口总额的份额;交互项的系数为负,且在1%的水平上显著,这意味着政策冲击导致样本企业在欧盟市场范围内减少了电器电子产品的业务分布,说明在欧盟销售的企业降低了对电器电子产品业务的份额。第(3)列的被解释变量为企业向欧盟出口电器电子产品占其全部电器电子产品出口总额的份额,交互项系数显著为负,说明样本企业面临欧盟的双指令冲击会对其电器电子产品出口目的地调整出口份额,从而降低了其对欧盟市场的出口份额。值得注意的是,份额的降低可能同时来源于份额的分子、分母两个方面的变化,我们虽然在基准检验中证实了欧盟环境规制降低了样本企业向欧盟出口电器电子产品的总规模(分子);但此处的结果也有可能是因为企业增加了对非欧盟地区电器电子产品的出口或者对欧盟地区非电器电子产品的出口规模,从而造成企业对欧盟电器电子产品出口份额降低的局面。

表7 企业出口动态——企业对欧盟电器电子产品市场的依赖程度

表7 第(4)— (6)列的被解释变量为用出口扩展边际表示的企业对欧盟电器电子产品市场的依赖程度。其中,第(4)列的被解释变量为企业出口电器电子产品到欧盟各成员国的“国家—产品” 总量占其总出口的“国家—产品” 总量的比重;交互项系数显著为负,说明受欧盟双指令的影响,样本企业从出口的产品种类或者国家数量上降低了对电器电子产品或对欧盟成员国的依赖。第(5)列的被解释变量为企业出口电器电子产品到欧盟各成员国的“国家—产品” 数量与出口所有产品到欧盟各成员国的“国家—产品” 数量的比值;第(6)列的被解释变量为企业出口欧盟的电器电子产品“国家—产品” 数量与之在全球范围内出口电器电子产品“国家—产品” 数量的比值。第(5)列系数虽然为负,但并不显著;而第(6)列系数显著为负,再次印证了样本企业对欧盟电器电子产品市场依赖程度有所降低的结论。

用集约边际的份额表示的政策发布前后企业对欧盟电器电子产品市场的依赖程度也呈现类似的变化。面对政策冲击,政策发布前对欧盟电器电子产品依赖程度较高的样本企业对欧盟电器电子产品出口的“国家—产品” 的出口均值占其所有出口的“国家—产品” 出口均值的比重发生了更为显著的降低。类似的结果也发生在企业向欧盟出口电器电子产品的集约边际与其向欧盟总出口的集约边际的比值,以及企业向欧盟出口电器电子产品的集约边际与其出口电器电子产品的集约边际的比较中。①表7 中对集约边际回归结果的汇报请见《经济科学》官网“附录与扩展”。

综上所述,欧盟双指令在各成员国立法通过可以导致样本企业对欧盟电器电子产品市场的依赖程度出现显著降低,这种降低不仅表现在企业向欧盟出口电器电子产品的“国家—产品” 的相对数量(扩展边际)的降低,也表现在企业对欧盟出口的电器电子产品“国家—产品” 平均出口规模(集约边际)份额的降低。前文的基准检验从绝对量角度考察了欧盟双指令对样本企业向欧盟出口电器电子产品的总规模、扩展边际和集约边际的影响,得到了欧盟双指令对上述三个变量的作用均显著为负的结论。本部分进一步从上述三个变量的角度证实了欧盟双指令对企业相对出口份额的负面冲击作用。因此,结合两个部分的结论,我们可以认为,欧盟双指令导致样本企业压缩了其在欧盟的出口业务,同时可能由于企业增加了对新目的国和新产品种类的开拓或者对在位的非欧盟市场或非电器电子产品市场的出口,使得样本企业对欧盟电器电子产品出口的份额有所降低。

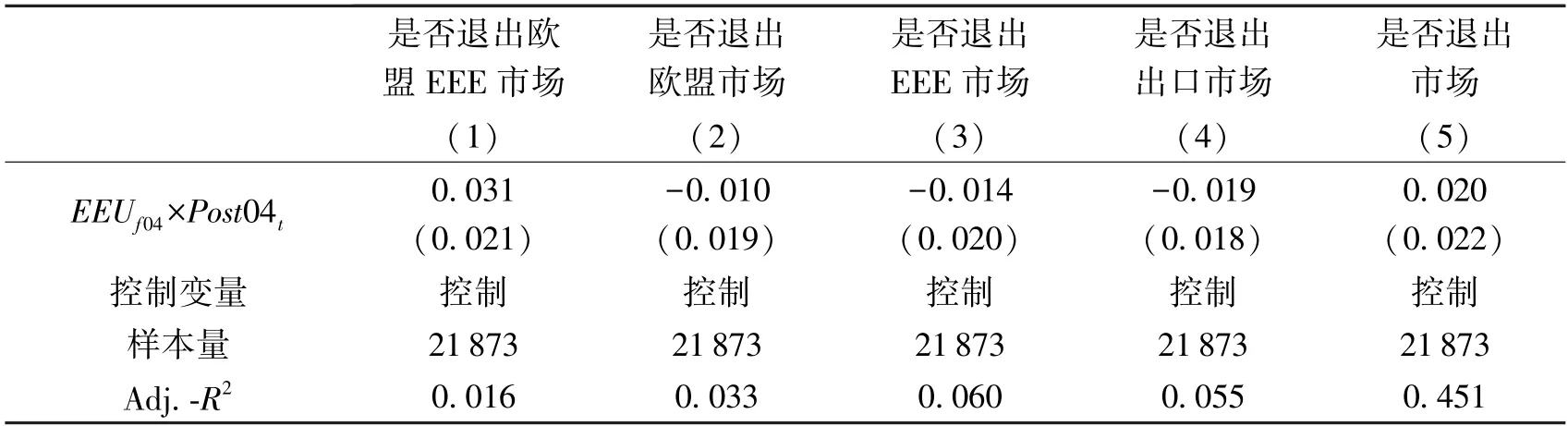

表7 检验结果重点反映了样本企业面对欧盟双指令会压缩在欧盟市场内电器电子产品的业务份额。那么,企业是否会就此放弃整个欧盟市场,或者做出市场退出行为呢?表8 进一步就样本企业的经营交替情况进行检验。

表8 企业出口动态——企业交替

其中,从左向右各列被解释变量依次为: 企业是否退出欧盟的电器电子产品市场、企业是否退出欧盟市场、企业是否退出电器电子产品市场、企业是否退出出口市场以及企业是否选择终止经营。可以发现,第(1)— (5)列回归结果中,交互项系数始终不显著,表明样本企业并不会因为欧盟双指令而被迫放弃欧盟电器电子产品市场、整个欧盟市场、电器电子产品市场,以及整个出口市场,抑或做出停止经营的选择。

综合表7 和表8 的结论,我们可以认为,面对欧盟环境规制,样本企业不得不降低对欧盟电器电子产品市场的出口份额,但企业并未因此退出欧盟电器电子产品出口市场。欧盟双指令的实施可能迫使样本企业增加了向欧盟地区非电器电子产品或者对其他地区电器电子产品市场的出口或开拓。这种效应可能也源自以技术性贸易壁垒为特色的贸易保护政策。从作用效果来看,欧盟双指令类似于打着环境保护的旗号,以限制他国电器电子产品出口欧盟、保护欧盟电器电子产品市场为目的的技术性贸易壁垒或者隐蔽性贸易保护措施。机电行业在中国总出口中占据重要地位,加入WTO 后中国机电产品依靠产品价格优势,开始逐步进入快速发展阶段,对原有国际电器电子产品市场格局造成了一定冲击。欧盟双指令虽然对整个欧盟市场范围内所有电器电子设备制造商都进行规制,但受创最为严重的不是那些已经掌握了先进工艺和技术的欧美国家电器电子产品制造商,而是技术和工艺水平均相对低下的发展中国家电器电子产品制造商。因此,本文的研究结论也在某种程度上为发达国家向发展中国家施加技术性贸易壁垒的行为提供了证据。

七、结论

本文以2004 年欧盟WEEE 指令和RoHS 指令在各成员国转化为法律这一事件为准自然实验,考察了来自欧盟的环境规制对中国相关企业出口行为的影响。本文的研究发现:欧盟双指令显著降低了样本企业向欧盟出口电器电子产品的总规模、扩展边际以及集约边际;欧盟双指令对样本企业出口造成的负面冲击对加工贸易企业、外资企业以及低效率企业更为明显;机制分析发现,欧盟双指令显著提升了企业的总成本,对企业出口行为产生负向作用;在创新行为方面,欧盟双指令虽然提升了以与电器电子产品相关的外观设计专利数量表征的创新产出,但并未因此对企业出口行为产生影响;欧盟双指令实施之后,欧盟电器电子产品市场对样本企业的重要性有所降低,主要表现为欧盟双指令的实施使得样本企业降低了电器电子产品在欧盟市场的销售份额;同时,指令的实施并未在平均意义上导致样本企业做出退出市场的选择。

本文的研究结论证实了欧盟的环境规制有助于企业进行创新,这在一定程度上响应了弱版本的波特假说;但同时欧盟双指令并未对企业出口行为产生促进作用,意味着环境规制对企业的创新促进作用并未补偿环境规制对企业造成的损失,从而并未发现强版本的波特假说成立的依据。本文结论也发现欧盟环境规制政策使得企业在保有欧盟电器电子产品市场的前提下,降低了对欧盟市场的依赖程度,这虽然不能算作严格意义上的污染避难所效应,但本文的结论同样证实了企业有规避环境规制的行为。最后,本文的结论证实了欧盟的环境规制对中国电器电子产品出口企业的出口造成了严重的负面冲击,该结论是发达国家向发展中国家设置隐蔽性贸易保护措施的一个有利证明。

本文的政策含义可能体现在以下几个方面: 第一,环境规制政策的实施应该充分考虑企业的技术水平和承受能力;政府的政策制定应具有高度前瞻性,以形成市场预期并预留给企业足够的反应时间。第二,国家需重视外国环境规制对本国经济的影响,重视并加快产品在健康、环保等领域绿色标准的制定,推动国内相关产业标准与国际接轨,争夺产品在国际市场的话语权以应对或者避免来自发达国家的技术性贸易壁垒。第三,废旧电器电子产品存在巨大的健康、资源和环境风险。2021 年7 月初,国家发改委印发了《 “十四五” 循环经济发展规划»,重点强调了电器电子产品回收和利用问题,然而我国尚未充分建成正式的废旧电器电子产品回收系统。另外,政府有必要进一步加强对重金属污染的重视程度,定期披露和发布重金属污染企业名单,推动企业生产的清洁化和规范化。