入藏游客饮食体验的极化与迁转现象

李梦瑶 于佳 谢彦君

[摘 要]差异与认同,往往是旅游体验的两个典型的目标。这一目标在游客的饮食体验行为方面是否也同样存在,以及在特殊的饮食文化情境中是否具有独特表现,构成了文章的主要研究课题。文章以西藏传统文化饮食作为分析单位,采用定性和定量相结合的研究方法,探讨入藏游客的传统饮食文化体验,目的在于构建入藏游客饮食体验独特规律的理论框架和模型。研究表明,作为地方文化表征的饮食文化所形成的景观,能够兼具满足旅游者两种体验诉求的功能。在不同的旅游情境中,饮食文化景观的自身特征会影响旅游体验在两种诉求中呈现出不同的强度和范型。从游客对西藏饮食文化的具身体验来看,生理和心理维度是理解这种体验的两条基本线索,游客的饮食文化体验既出于显著的逐奇或寻求差异的心理诉求,同时也会由于生理限制,进而在心理上产生某种惧奇的反应,并转而产生寻求认同体验的心理动力。这种饮食诉求的极化现象是旅游世界中的一种典型现象,且在西藏的旅游实践中表现得尤为突出。研究还发现,随着游客在外逗留时间的延伸,这种极化现象会出现缓和甚至方向上的逆转,最终导致对认同性饮食文化的诉求心理不断滋长。研究结论不仅进一步佐证了Graburn的神圣游程理論的基本观点,同时也呼应了其他学者有关旅游世界与惯常环境的二元划分。

[关键词]旅游体验;西藏旅游;具身障碍;饮食体验;藏餐

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2023)08-0045-17

DOI: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2023.08.009

引言

一般而言,饮食文化作为一个民族传统文化的重要组成部分,往往具有鲜明的地方性和民族性特征。越是相对封闭的文化系统,这种地方性和民族性就越显得突出。伴随着现代旅游业的发展,这种由传统饮食文化所表征的文化差异,也成为具有旅游吸引力的景观[1],享用地方性饮食也成为旅游体验的重要组成部分[2-7],并在很大程度上影响游客体验的满意度[8-10]。同样,长期生活在青藏高原独特自然环境中的藏民,其饮食文化也独具特色,饮食风格浓郁。入藏游客在西藏旅游过程中的饮食体验,也因融合了雪域高原、宗教文化、传统习俗等情境元素而独具魅力。例如在西藏传统饮食中司空见惯的食物,如糌粑、牦牛肉、酥油茶、青稞酒,相对于内地游客的日常饮食习惯而言,差异是巨大和显著的[11],因此也成为游客探寻的对象。据曹水群的研究显示,97%的被调查者在去西藏旅游之前,均有品尝藏餐的意愿。这一结论表明,藏餐对游客具有一定的吸引力,因此也具有旅游景观的价值[12]。

然而,这一原本对游客具有吸引力的饮食类型,在西藏的旅游实践中是否有某种独特的表现呢?在某些有西藏旅游经验的游客的自媒体中,会发现这样的表达:“藏餐似乎总与美食无缘,山高水远、粗茶淡饭便是对藏餐最直观的感受。”1这一看法显然与旅游世界中游客对美食的一般态度有所不同,也与上述某些有关潜在旅游者对藏餐的心理预期的研究结论相悖。这种情况展现了一个具有一定理论探索价值的问题:游客在西藏旅游过程中的饮食体验,就其饮食体验的过程和总体水平而言,究竟处于什么样的地位,扮演何种角色?如果上述情况并非偶然的话,那就意味着,在西藏的旅游世界中,入藏游客对藏餐的态度存在着潜在预期与实际感受之间的张力。这种张力不仅会影响藏餐作为一种旅游景观而存在的可能性,也会成为制约入藏游客旅游体验总体水平的重要因素,值得做进一步的科学探索。如果这种张力在西藏旅游中已经成为一种典型的旅游现象,那么,对它的探索就可能更具理论解释价值。

通过相关文献检索发现,以往有关西藏旅游体验的文献未涉及上述主题,已有研究更多地将关注点聚焦在旅游形象感知、旅游安全、旅游交通等问题上,缺乏从情境或场域的视角对入藏游客的藏餐体验特征加以理论化审视。从表面上看,在藏地菜系日趋多元化的背景下,代表当地饮食文化的藏餐或多或少已经处于游客消费的从属地位。但如果从西藏作为一个世界级旅游目的地的视角来考察这种现象,再结合藏餐作为一种重要的文化元素在一般游客心中所形成的独特而强烈的景观意象,那么,旅游世界的西藏饮食体验,就必然要依赖藏餐的独特景观价值。因此,针对藏餐体验的文化意义和场景化特征的研究,尤其是对西藏饮食体验在动机上的独特取向及其在时间轴上的动态变化问题的探索,就具有特殊的学术意义。为此,本文将聚焦于藏餐体验的极化现象以及这种现象出现迁转的表现,探索其成因,发现其规律,揭示影响这种现象的内在因素。这一研究,对后续从对策层面探讨藏餐的发展应如何克服自身所具有的种种障碍,努力满足游客的饮食体验需要具有一定的现实意义。

1 文献综述

1.1 从果腹到体验的饮食诉求

食欲是人最基本的欲望。正如《礼记·礼运》所言:“饮食男女,人之大欲存焉”。然而,饮食的价值还不止于生理方面。美国人类学家Mintz在《饮食人类学》中认为,人类的饮食行为绝对不仅是“纯粹生物性”的行为[13]。随着人类社会的发展,它被赋予更多的文化意义。食物能够反映人类的文化观念,进食方式、食物制备过程和口味会提供辨别当地文化至关重要的线索[14]。食物有助于理解社会文化的特质,也是文化表征的重要媒介[15]。因此,越来越多的研究开始关注食物在文化中的作用[16]。

由于生活环境的约束及其影响,饮食世界很明显地会展现出“一方水土养一方人”的人地关系逻辑,从而也形成了饮食体验中的陌生感与熟悉感。陌生和熟悉是解释人类认知世界的一个基本分类框架[17],并与差异和认同存在着互嵌关系。在饮食社会学中,这个分类隐含地构成了Fischler在饮食口味上的“惧奇”和“逐奇”取向模型[18]。按照Fischler的观点,这两种取向都有可能在同一行为主体中展现。换言之,人们既可能因为陌生而不喜欢或怀疑某种新的食物,也可能因食物的新奇性而产生品尝的欲望。Cohen将此二分法与旅游者类型予以关联,并认为,休闲型游客在饮食上表现出惧奇的倾向,而体验型游客则对当地饮食的本真性表现出极大的兴趣[19-20]。由于人类的饮食不仅是适应性的,还是一种具有传承性的文化现象,因此,人类在饮食上的这种兼有惧奇和逐奇倾向的情况,显然是受到了生物学和文化的双重影响[21]。这种现象在旅游学术文献中虽然并未能走向综合性的理论模型,但一直以来的局域性探索却是存在的。

实际上,旅游学术界很早就接受了饮食作为游客体验重要组成部分的观点[2-4]。这种情况不仅得益于社会学、心理学等学科对身体及感官、感觉问题的日益关注[22-23],而且还在于,人们发现,旅游是满足身体渴望的重要活动形式之一[24-25]。正是在这一基本理论认识框架下,一些研究者将旅游和美食相关联,进一步探讨了游客如何追求嗅觉景观[26],试图回答味觉景观如何促成旅游动机[27]。人们发现与其他形式的旅游活动和吸引物不同,饮食景观是一种可以同时满足游客多重感官的旅游形式[28],而且具有文化旅游产品的所有常规品质[29]。同时,人们也注意到,由于离开了惯常环境的游客在品尝非惯常环境中的饮食时会面临环境中异常物质的实际摄入,因而可能存在生理健康方面的某种潜在风险[30-31]。

从旅游的异地性或非惯常环境的基本理论假定或独特视角来看,饮食在日常生活中的作用所呈现的特质主要是重复和常规化的,但在新奇和陌生的旅游情境中,这种常规化的饮食文化就可能成为吸引游客出行的主要动力[32]。例如有关菲律宾的旅游指南建议,品尝当地美食是旅游体验的重要内容[30]。因此,很多学者致力于将旅游目的地的本地饮食作为吸引物进行研究[32-33]。通过当地的饮食习惯,可以洞悉当地人的生活方式[34],帮助游客了解自己的文化与所接触文化之间的差异[35]。正如Hudman所言,饮食已成为旅游中越来越重要的部分[36]。

在旅游世界的饮食体验中,寻找本真性一直被认为是地方性食物消费的主要动机[6]。对许多游客而言,只有在当地的饮食场所才可以找到本真的食物[37]。当地餐馆作为旅游地饮食文化的表征,被视为展演地方文化原真性的窗口[38]。根据Littrell等的研究,游客在饮食本真性方面的判断往往基于一些维度,如生产者身份、生产技术、使用的食物原材料、物品的设计或颜色,甚至购买地点[39]。当游客发现当地餐馆能够在这些维度上展现或提供“本真的”饮食品质时,他们就会获得良好的饮食体验。正如Quan和Wang在探讨饮食与高峰体验的关系时所发现的那样,在一定条件下,食物可以转变为高峰体验的要素,成为高峰体验的一部分[32]。

不过,本真性的饮食体验并不能总是给游客以完全积极的体验感。Cohen和Avieli的研究表明,地方饮食在具有吸引力的同时,也可能成为游客体验的障碍性因素[31]。事实上,在旅游世界中,游客对饮食存在着矛盾情感。一方面,他们渴望获得新奇体验,并且愿意承担比日常生活更大的风险;另一方面,他们不愿受到陌生食物和菜肴的伤害,因而容易对其产生负面的心理情绪[31]。Cohen的这一观点在本文笔者开展对游客的藏餐饮食体验研究过程中得到了证实,与此同时,本研究也获得了一些进一步的推论。

1.2 影响饮食体验的因素研究

有关旅游世界饮食消费体验性特征的研究[40-41],也启发了很多新的研究视角,并进而深入饮食体验的元素层面。比如一些研究将重点放在餐厅内部的物理环境上,如照明、颜色、标牌、材料质地和纹理、家居风格、布局、墙壁装饰、温度等[42-46]。和Susan认为,服务人员的个人素质、服务意愿、着装等均影响服务效果[47]。Haeckel等从具身体验的角度得出,食物的外观和口味(视觉和味觉)、环境吵闹程度(听觉)、室内气味(嗅觉)等都可以导致顾客产生积极或消极的情感[48]。从这个意义上讲,环境被视为非语言交流的一种形式[49],可以引发顾客的情绪反应,继而影响消费行为[50]。在这种互动中,影响因素有时并不局限于饮食环境中的设定因素,可能还包括某些動态的、即时生成性的因素。例如Grove和Fisk的研究发现,情境中的顾客体验可能还会受到同一服务场景下其他人的正面或负面影响[51]。Arnould和Price的研究也证实,人际之间的互动可以产生积极或消极的情感[52]。有趣的是,这些关注饮食体验影响因素的研究,也或多或少触及这种体验具有双向性的结论:尽管个人感知到的是离散的刺激,但刺激的总配置却能决定其对环境的反应[53]。因此,每一个顾客在与有形环境产生互动的过程中,要么得到环境的帮助,要么受到环境的阻碍[54],而其终极的行为取向及结果却可能并不相同。

此外,饮食体验还与旅游者个人的禀赋性先在条件以及人格特质相关联,它们也会构成影响旅游者选择餐饮类型的基本动因[55]。就人格特质而言,开放性的旅游者对经验持欣赏态度,喜欢探索不熟悉的事物,是构成文化层面“探求新奇”旅游动机的主要人格特质。其中,青年人在心理上的可变性较强,乐于接受新思想、新事物,具有较强的求新动机[56]。不过,这种具有猎奇取向人格特质的人在饮食文化旅游体验中也可能同时将自身置于不确定的情境决策中,进而面临风险认知和风险判断的过程,并表现出风险规避的倾向[57]。

尽管这些针对饮食体验影响因素的研究已经取得了显著进展,但同时也暴露出理论结论的支离化问题。无论如何,旅游世界的饮食体验会从环境或整体氛围上获得某种统合的情感或意义,这意味着,某种基于整体情境特质的饮食体验研究可能更具现实解释力。相关文章也表明了旅游消费行为研究的情境化取向[58]。旅游情境既包括物理环境,也包括行为环境,对二者进行完整描述是构建旅游场模型的前提条件[59]。以往研究更多注重情境的物理层面的考量,而对于藏餐体验这种与雪域高原以及藏文化存在深度嵌入关系的旅游行为,事实上需要找到更为独特的、整体论的切入点。所以,从情境的系统观来考虑,不仅影响藏餐体验的因素多样而复杂,而且它们在情境动力机制下所形成的交互作用对藏餐体验的影响力可能更大。正是基于这种考虑,本文采用情境主义的视角展开对游客就餐体验的研究。

1.3 西藏旅游研究中藏餐体验研究的缺位

西藏作为一个独特的旅游目的地[60-61],其旅游意象具有十分强烈的个性特征,其根源在于很多文学、影视作品和大众媒体都赋予其某种理想的、祥和的、原始的和宗教的浓烈色彩[62-64],甚至还成为英国作家Hilton在小说《消失的地平线》中的一个世外桃源,是一处宁静、祥和、具有神秘色彩的藏民生息之地[65]。以这种方式所建构的旅游目的地意象以及它所传达的浪漫情怀,也在近年的旅游学术界掀起了一股西藏旅游体验研究的小高潮。人们开始从文艺作品(如藏族歌曲)的传播效应[66]、入藏游客的意义体验[67-71]、认知体验[72]、情感体验[73]、宗教旅游与禁忌[74-75]、主客关系[76]以及藏地旅游的可进入性问题[77]、安全与健康问题[78-79]等多种进路展开相关研究,并取得了一系列理论成果。

然而,就本文所关切的入藏游客的藏餐体验问题来看,学术界几乎完全处于缺位状态。在仅有的几篇涉及这一主题或相关话题的文章中,曹水群的研究主题虽然直指西藏饮食,但却主要是一篇对策性的文献,缺乏理论诉求[12]。而谢彦君等以拉萨藏餐厅留言簿为研究对象的相关研究,所探讨的问题主要是一种由特定场域诱发的游客情感表白行为,目的是考察游客如何借助于留言簿这种媒介以表现独特的内心世界,并重构内在自我与外部世界的关系[80],而本项研究直接考察入藏游客的藏餐体验,与该研究也有很大的不同。

相对于学术界针对旅游世界飲食体验研究的丰富成果,有关入藏游客藏餐体验这一局域性学术研究却仍处在近乎空白的状态。本文的立论正是建立在这样一个基础上,其目的不仅是要利用现有的相关理论成果来解释入藏游客的饮食体验现象,而且还寄希望于洞悉入藏游客饮食体验的独特规律,并建构某种可以纳入地方性知识语境的理论模型。

2 研究设计与方法

2.1 案例地选择

西藏自治区首府拉萨作为主要的旅游集散地,是入藏游客接触藏餐以及形成藏餐印象的重要空间节点。游客无论以何种交通方式进藏,都往往把拉萨当作必到的旅游目的地或必经的一站。而在饮食风格上,拉萨与山南、日喀则等地区的饮食文化共同形成了独特的卫藏风味,是藏餐的典型代表。因此,为了研究游客的藏餐体验特征,本文将西藏的山南、拉萨等城市作为观察的案例地,并在2018年8月进行了为期一个多月的田野调查。本次调研的主要对象是一些以游客为就餐主体的藏餐馆,包括在携程、马蜂窝、TripAdvisor等旅游网站上排名比较靠前的网红餐厅,如位于八廓街东南角的玛吉阿米藏餐吧、光明港琼甜茶馆、娜玛瑟德餐厅等。期间,也走访了一些主要就餐群体为当地人的普通藏餐馆以及属于外来菜系的川菜馆、云南菜馆、东北菜馆等,以探索游客在西藏不同类型餐馆就餐的整体性认知和体验特质。

藏餐的地域特色既源自其文化传统的积淀,也受区位和环境因素的影响。因西藏在地理区位上与四川、云南、新疆等省份或印度国家相邻,因而形成了多元的、兼容并包的餐饮风格和菜系特点,伴随着西藏现代化的进程,甚至出现了外来菜系地位日益凸显的苗头。这种情况在拉萨这座首府城市尤其突出。“不少去过西藏的朋友都说,在西藏见到最多的餐馆就是川菜馆,就连网友也表示除了川菜只有川菜。”1从人类学视角研究藏餐的流变,这种情况的出现很可能会形成不同的基调和结论。但从旅游体验的角度来看,旅游目的地供餐多样化的程度,可能既反映了游客的需求变化,同时也在另一个侧面折射出游客在非惯常环境中基于饮食体验而建构的新的人地关系的特殊性。

2.2 调研实施过程

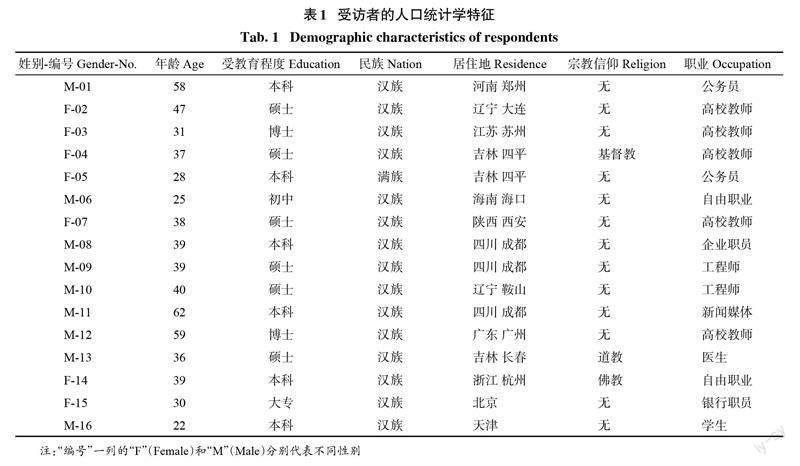

在本次调研过程中,研究者以游客和研究者的双重身份深入藏餐厅的就餐情境中,一方面以自己的实际就餐感受作为本研究的反身性思考起点,另一方面则以实地观察者身份对游客的就餐情况和情境状态进行深描,形成观察笔记13 699字。为了更深入地挖掘游客在藏餐厅的就餐体验和内心感受,研究者在经过就餐者同意的前提下,得到多位受访者的联系方式,并在2020年9月5—18日对其中一些游客进行平均时长大约为45分钟的开放式线上补充访谈。受访游客的基本信息如表1所示。在访谈对象的选取上,努力兼顾了游客的性别、民族、居住地、宗教信仰、进藏方式等不同指标,以契合旅游世界中游客的多元人口学特点。经整理,得到可供编码分析的访谈文本材料共计64 804字。

此外,为补充访谈资料并进而能在方法论上形成交叉验证,本文还从一些主要旅游门户网站(如携程网)抓取排名较为靠前的藏餐厅的旅游评论,形成共计71 120字的文本资料。同时,还利用游客自发地在餐饮场所(如拉萨玛吉阿米餐厅)留言簿上所书写的就餐评论文字作为资料补充,其中,与本主题相关、直接可用的留言材料计有10 091字。由于这种书写在留言簿上的文字资料往往将就餐体验与游客的旅游体验结合在一起,其所展现的情境性特质非常有助于解释游客饮食体验与情境因素的因果关系,因此成为本研究的重要辅助材料。综上,本研究所依赖的数据资料来源,便由实地观察所做的实地笔记、跟进式访谈、网络评论以及留言簿文本资料组成,它们构成本次研究进行定性分析的主要资料。

定性方法是社会科学领域实证研究的基本方法论范式,而其中由哥伦比亚大学的Glazer和Strauss开发的扎根理论是定性研究常用的分析路径[81]。这种方法强调在系统性收集资料的基础上寻找反映事物现象本质的核心概念,然后通过这些概念之间的联系构建相关命题和模型。在操作程序上,则分为开放式、主轴式以及选择式编码的不同阶段。鉴于所采集到的数据的特殊性,本研究以扎根理论的方法作为主要分析工具,在操作上辅以NVivo分析软件。

3 资料分析

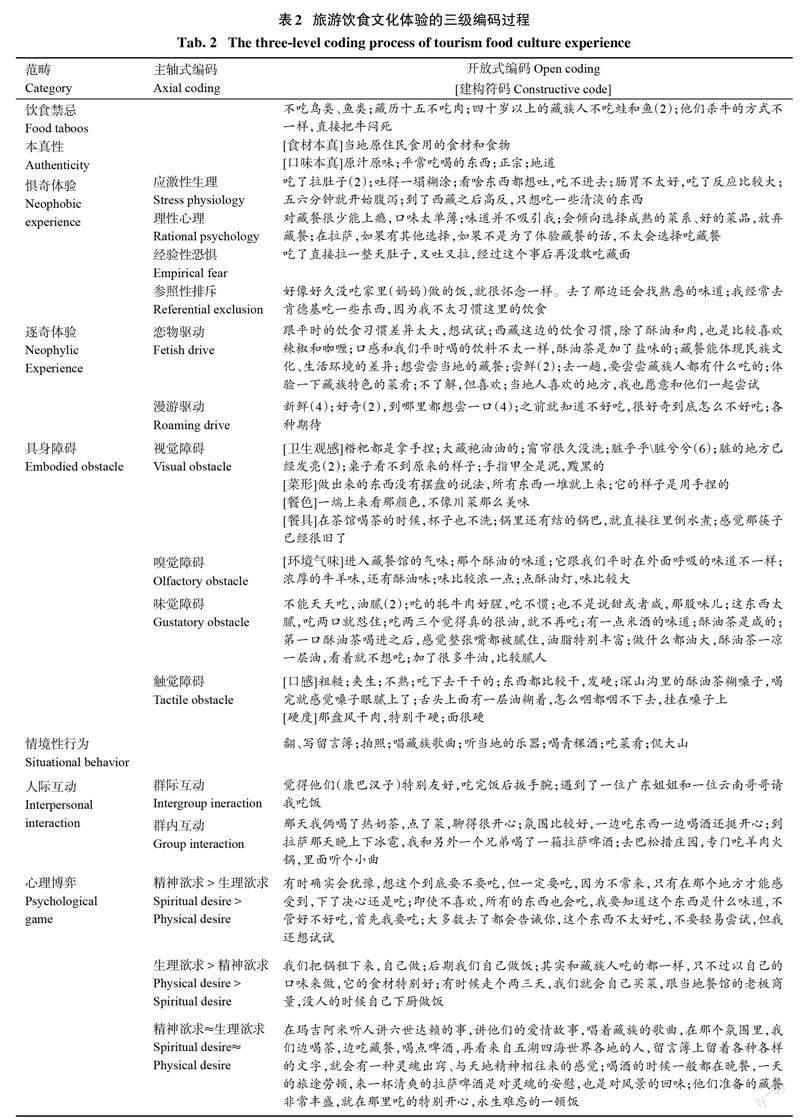

本研究的文本资料分析主要针对16位入藏游客的访谈数据展开。在分析过程中,将文本资料导入NVivo软件中以待编码。为了提高定性分析的可靠性,研究者邀请对本研究感兴趣,且全程参与到课题工作的另一位研究者共同完成编码。在明确本研究的核心诉求后,两位研究者同时对文本材料进行背靠背编码。按照开放式和主轴式编码的要求,将意义相近的原始符码归为一类,并对该类符码所指称的意涵进行范畴命名。为了确保范畴是从文本材料中自然浮现出来的,研究者不断回返到原始文本的语境中进行审视和观照。

编码结束后,两位研究者共同对编码结果进行频次统计。为便于统计学分析,将编码意涵一致的范畴标记为“Y”,意涵不一致的范畴标记为“N”。对照两位编码技术员的量化统计结果发现,在26个范畴中,两位编码者在19个范畴上同时达成一致(Y),在7个范畴上存在分歧(N),编码结果的吻合百分比为73%。在此基础上,对不一致的编码范畴进行二次编码,并针对未能最终达成一致的范畴进行面对面讨论。按照范畴浮现的频次进行排序,舍弃与本研究问题相关度不高的边缘范畴,得到饮食禁忌、本真性、应激性心理、恋物驱动、视觉障碍、群内互动、禁忌感等23个范畴,如表2所示。

通过上述开放式和主轴式编码,最终得到7个非常重要的理论范畴,其中包括惧奇体验、逐奇体验、具身障碍、体验场、饮食禁忌、禁忌感、心理博弈等。这些范畴中有的已经是成熟的学术概念,如本真性、体验场、具身障碍等,有的则具有成为新概念的潜质,如惧奇体验和逐奇体验。尤为重要的是,由这些范畴以及通过不断对资料原有语境中的游客态度取向进行回返式观照,便能够串联出本文的核心命题。结论是,旅游饮食体验可以分为逐奇体验和惧奇体验两种极端化取向,这是理解饮食文化体验的一个基本维度。在西藏的旅游实践中,游客的饮食文化体验往往经历了由逐奇体验到惧奇体验的迁转过程。其中,心理因素的强作用力导致转化过程的加快。这一结论的逻辑依据在于,只要对上述编码所浮现的范畴做进一步的逻辑关联和事实关联,就不难发现,作为西藏传统饮食文化的代表,藏餐在游客的饮食体验过程中遭遇具身障碍并不鲜见,这些障碍包括规约性障碍和感官障碍两个方面。藏餐文化的具身障碍因素使得游客在餐食类型的选取上更趋理性。

4 旅游世界的藏餐:逐奇体验与惧奇体验

4.1 旅游饮食文化体验的一个分析框架

旅游世界中的饮食行为既是心理的,又是生理的。从心理层面看,游客出于恋物驱动和漫游驱动的推拉力作用,很可能主动追逐当地奇特的饮食文化景观,这种体验往往属于情感的或情绪的,具有冲动性。但是,从生理层面看,由物质元素造成的应激性生理反应以及由此带来的理性心理、经验性恐惧以及参照性排斥等行为反应,则会使游客在选择餐饮类型时对过于奇特的饮食产生怯拒心理,并转而选择为自己所认同的传统餐饮类型。在后一种情况下,旅游世界的饮食体验经过游客的生理反应和心理权宜过程,变成了一种更为理性化的行为,具有显著的预算性。总体上看,饮食对于处在旅游世界中的游客而言,具有显著的张力,在此情况下,旅游者的饮食体验究竟是一种冲动性行为还是预算性行为,取决于所采用的理论视角,也受制于情境中复杂的偶然因素的影响(图1)。本文的后续探讨便基于图1的分析框架而展开。

4.2 作为景观的藏餐及其体验的迁转

本文旨在从实证的角度证实Fischler所强调的游客在饮食口味上的取向差异[18]。差异和认同作为食物属性的二元划分,是解释旅游世界游客选择饮食的基本原则。与日常生活世界不同,游客在旅游中的饮食行为更加开放和宽容,这主要体现在对超出日常生活世界的新奇食物的追求上。从根本上来理解这一点,其根源显然是游客的旅游动机本来就有寻求新颖和变化的趋向[82]。因此,本处于基础层次的饮食需要也自然会被融入这一动机框架当中。

根据赴藏调研小组在拉萨、山南等城市一些景区关键节点随机发放的调查问卷的统计数据(其中,来自西藏的游客仅占4.7%,多数游客来自内地以及港澳等地方,占样本容量的95.3%)表明,与游客在日常生活中的饮食习惯相比,藏餐是大部分游客眼中“奇特的食物”,包括味道、烹饪方式、进餐方式、食物外观等。一位来自南方的游客将糌粑的味道描述为“很怪,也不是说甜或者咸,像草药或者什么味儿,说不出来。”(M-06)尽管如此,对于首次进藏的游客,藏餐也还是被优先选择的餐饮类型。对于旅游者而言,藏餐作为藏民族传统文化的一部分,是内地游客心目中的特异景观。因此,藏餐事实上构成了游客前往西藏的吸引物之一。

与差异相对的认同维度,是入藏游客在饮食上体现出来的另一个比较典型的特点。Giddens和Anthony曾指出,日常饮食的供给给人一种本体安全感,是“家庭的舒适感”的来源[83]。这一理论认识在西藏的游客饮食体验中也得到了印证。在西藏旅游情境中,尽管无法与香港等美食之都所具有的饮食文化多样性相比,但依然具有一定多元选择空间的西藏餐饮类型,也足以表征入藏游客的饮食需要并不局限于藏餐一种类型。但进一步的考察表明,入藏外地游客的饮食体验遵循着一个明晰而快速地“从逐奇到惧奇”“从求异到求同”的迁转,这种迁转在时间轴上的表现具有鲜明的、稳定的特征,从而说明,在西藏的旅游世界,游客的饮食体验具有非常有趣的特性和模式。

从入藏游客的问卷调查所反映的数据情况来看,游客在藏地一般停留7天(以频数统计中的众数判断为依据)。进一步的随机跟踪访谈证实,通过让游客回忆在藏地7天的每日餐饮类型并加以归纳(与原乡饮食的差异度或认同度),获得了10位游客选择餐饮类型的时间序列规律(图2)。从图2中看到,在游客刚抵达旅游目的地之初,藏餐因其差异性而构成对游客有很强吸引力的体验景观。但是,这种差异的吸引力效应持续时间很短暂,在第1天和第2天中间已经达到与认同的均衡点。这说明,此时差异饮食景观的地位已经降格为与认同饮食景观同等水平。随着时间的推移,从第2天到第7天,认同饮食景观已经成为多数游客在旅游目的地选择的主要餐食类型。与其他旅游目的地不同,尤其是设想在广州、香港等地旅游的情况,不难推断,对“妈妈的味道”的怀念,在西藏旅游体验的时间序列上出现得也许过早了一些。尽管其中的原因可能是多方面的,但本研究的一个发现则是,游客在藏地体验传统饮食文化景观时所遭遇到的具身障碍,构成了西藏饮食文化体验呈现此模式的主要原因。

然而,上述模式仅代表了入藏游客饮食行为趋向的一种类型(尽管在数量上占据压倒性地位),而不是全部。如果将此话题略作展开,从思辨的角度对此做进一步推断,可以得到这样的一个推论:面对由藏餐饮食文化带来的生理层面的障碍,游客会根据自身的主导欲求做出多元的策略选择。在西藏这样一个特殊的旅游情境中,游客的精神欲求和生理欲求一直在不断地相互激荡,从而表现出3种不同的关系类型:(1)精神欲求>生理欲求,此时游客的饮食体验带有苦行的性质,可称之为苦行性满足;(2)精神欲求=生理欲求,此时游客的饮食体验达到了生理与心理上的均衡(均衡性满足);(3)精神欲求<生理欲求,此時游客所获得的饮食体验主要是一种口腹满足(图3)。图3不仅通过若干不同的扇区来展现游客在旅游世界中的饮食体验分别受精神(心理)和生理所主导的情况,而且还通过OPMQ和OPMQ所组成的两个矩形分别表征了日常生活世界和旅游世界饮食体验的不同水平。相对而言,旅游世界中的饮食体验水平高于日常生活中的饮食体验水平。

通过检视相关数据发现,游客对藏餐的饮食体验呈现出时序上的规律性分布。这种规律落实到图3上则清晰地表现为:在入藏初期,游客的餐饮体验主要集中在PPMM,并很快转向图中的QQMM区域,甚至进而退缩到OPMQ所构成的日常生活世界的饮食风格,或者转向体验非本地的多元饮食。深度访谈也证明,这种转向的根源在于对于来自内地的游客而言,藏餐所存在的本体性障碍和情境性障碍。

在这种随时间流而发生的饮食需求转化过程中,游客基于熟悉或认同程度对饮食类型所进行的选择,还出现了与游客性格类型之间的呼应。尽管根据现有经验数据还无法准确离析出能够严格对应Plog的游客心理类型模式的结论[84],但根据Plog对该模型的解释可以推断,不同心理特质的游客类型在饮食属性上具有一定规律。一般地,近自我中心型和自我中心型的游客会比较偏好熟悉的食物,而近多中心型以及多中心型的游客则更多偏向新奇(图4)。当稳定的饮食取向偏好遭遇现实中的情境或场域因素,可能会出现饮食类型上的动态迁转过程。这里有两个意涵:其一,旅游情境使偏好认同型饮食结构的游客冲动地转向新奇的饮食类型;其二,若体验新奇饮食的游客遭遇到一系列具身体验上的障碍时,则游客会预算性地转向熟悉的饮食结构。情境在其中扮演了重要的角色。

入藏外地游客在藏饮食体验的这种类型取向及其迁转,可以间接地通过其入藏前后对藏餐的知识积累程度加以佐证,同时也呼应了美国社会学家Merton关于“本土人”与“普世人”的提法[85]。二者的区别主要取决于是否对文化差异和他者持开放、欣赏和接纳态度,进而在文化消费取向上表现出不同的特点。相比较而言,普世人的文化消费取向是超越本土性的[86]。旅游世界的饮食体验对于旅游者来说,同样是一个重要的知识获取过程。很多游客相信,借助于消费地方性饮食,能够很好地建立起游客个人与当地文化之间的联结。因此,研究者专门针对入藏游客对藏餐的知晓度进行了进一步的调查,结果发现,多数游客在入藏前对藏餐的了解并不多,所知晓的藏餐种类范围往往不超过6种。尤为有趣的是,这种情况在游客自西藏返回后往往并没有得到显著改观。图5用藏餐认知总量和藏餐认知始量两个数据表示这种情况,二者间的差距即为藏餐认知增量,它可以用来作为测度游客对藏餐知识增进程度的一个量数。从图5中可以发现一个显而易见的事实:入藏游客对藏餐的知识范围自始至终局限在少数几种饮食品种上。这一方面导致游客对藏餐的饮食粘性较低,另一方面,游客对藏餐的差异性饮食文化体验也往往具有定式化倾向,缺乏真正的“发现”机会。这一点,从游客所陈述的知晓藏餐的内容上也能证明,比如为游客所普遍提到的,往往是糌粑、藏面、酥油茶、甜茶、牦牛肉等几种饮食类型,而这些很可能是早已建构于游客心中的藏餐饮食意象。入藏游客通过网络(包括热评、攻略、论坛和游记)、传统纸质媒介(书籍和报纸)、他人(朋友、骑友、同事和当地的服务者)等渠道了解藏餐文化以及藏餐馆的信息,从而对藏餐形成了定式化的饮食期望。

从以上分析可知,由于游客所能接触到的藏餐种类较为贫乏,游客对藏餐的知晓度低、旅游期望低,导致了游客针对藏餐的饮食体验粘性小的特点。这些构成了未来藏餐提升品质的主要挑战。

4.3 导致在藏游客饮食体验迁转的主要因素

旅游世界的饮食体验作为一种典型的具身体验,其根本前提在于饮食的生理与心理上的可进入性。这种可进入性,不但取决于供给方的可得性,还取决于需求方的接受意愿。如前所述,就饮食体验而言,旅游世界中的游客饮食观,可能既来自目的地饮食与游客原乡饮食的一致性,还可能来自二者间的差异性,而且两种情况都可能被游客视为高品质的体验。这种由张力所构成的和谐只有在旅游世界才表现得如此突出。但是,这种张力不允许超过某种心理或生理的阈限。一旦超过此阈限,这种张力便转而构成具身体验的障碍,最终使具身体验成为不可能或不可接受。尽管“具身障碍”这一范畴是由谢彦君等基于工业旅游场域的微观情境提出来的,用以表示阻碍游客具身体验的阻碍性因素[87],但观察入藏游客的藏餐饮食体验会发现,这种具身障碍也同样存在。通过对受访者的访谈文本以及藏餐厅的旅游评论进行编码分析,可以看到,这种制约入藏游客对藏餐作具身体验的因素,还明显地具有结构性特征(图6)。

由图6可见,构成入藏游客藏餐饮食文化体验的具身障碍的结构性因素,一方面是外在社会规约,它不完全属于情境性因素;另一方面则是个体的感官容与程度。后者的阻碍性条件构成了感官障碍,主要由视觉障碍、味觉障碍、嗅觉障碍、触觉障碍4个方面构成,它们均为影响游客饮食体验的感官性因素,既包含食物本身所导致的障碍,也涵盖环境中的障碍性因素,且二者相互影响、彼此关联。

通过分析相关文本材料发现,在入藏游客饮食文化体验所面临的具身障碍因素当中,味觉障碍占比最大,是核心的感官障碍来源。“腻” “咸” “甜” “油”等是文本中频繁出现的语词,甚至在这些形容词前还经常出现“非常” “很” “太”等修饰性副词,说明藏餐在口味上不符合部分游客的需要。除此之外,游客在其他感官方面的具身体验也存在着某种程度上的障碍。在视觉上,食物本身的卫生程度、盛放食物的器皿、食物的形状和颜色都会影响游客对饮食的体验欲求,原因是心理学中的“联觉”概念在起作用。嗅觉障碍、触觉障碍也以同样的联觉方式影响游客对饮食文化的体验。从文本所反映的信息来看,一些游客对藏餐食物或食材所散发的气味、气味的浓度以及食物的口感和硬度给出了负面的评价。以上游客对饮食的“具身障碍”存在的证实,呼应了Cohen和Avieli所阐述的新奇属性的饮食的两面性的特点[31]。除了食物本身带来的障碍外,餐馆等环境中也存在着阻碍游客饮食体验的障碍因素。前文述及的4个维度中,至少有3个维度——如嗅觉障碍、触觉障碍和视觉障碍,皆有来自环境的阻碍,如油腻的地板、室内的酥油味道、脏的桌子和黑乎乎的窗帘等。

饮食禁忌是入藏游客饮食体验的另一个阻碍因素。由于宗教信仰的原因,藏民在饮食文化上设定了某些禁忌。比如在每年藏历十五那天不吃牛肉、因为水葬的原因而不吃鱼等。从具身体验的角度考虑,“不能吃什么”的飲食戒律对没有宗教信仰的入藏游客而言,是阻碍其饮食自由的因素。然而这种阻力也并非总是以完全的否定性形式存在。实际上,它不仅能作为地方饮食的文化表征而构成对游客体验的拉力,还能唤起游客对当地饮食文化的窥视欲。基本上,游客对藏地的饮食禁忌表现出情感悦纳的倾向。因此,根本地,饮食禁忌仅仅是游客饮食景观体验的一种形式障碍,而非实质障碍。

总体上,感官障碍和饮食禁忌是入藏游客在藏餐饮食文化体验时的障碍性因素,其中,感官障碍往往以生理性障碍为主,而饮食禁忌以及由此产生的禁忌感则是规约性的心理障碍。由于感官障碍在入藏游客的藏餐饮食体验中所占比重最大,因此旅游世界中的饮食障碍主要是生理性的。正如有些研究所表明的那样,胃部不适是旅游过程中最有可能发生的健康问题[30]。

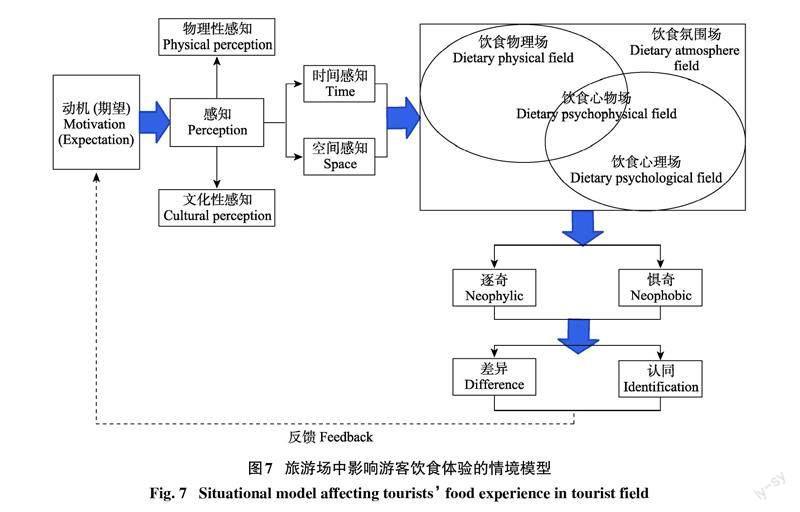

旅游世界的饮食体验除了受饮食本身的影响外,还受到旅游场中动态情境因素的影响。吃的内容是游客在特定场景中体验的一部分,餐馆的环境(不限于餐厅的局域环境)、服务等也是顾客体验的主要对象[88],它们共同构成了场景性因素,并从而影响着游客饮食行为的物理场、心理场以及心物场的特性(图7)。从游客的藏餐体验反应来看,就餐环境中的心理场和物理场分属于旅游场中人和外物的先赋性存在,具有一定程度的先在性、客观性和外在性,而心物场则是人与外物的当下联结、主动建构和即时融入。游客在心物场的建构程度决定了旅游体验的深度。

在饮食体验的过程中,动机和期望是饮食文化体验的起始点。在本研究关注的个案语境中,由西藏传统饮食文化的巨大差异带来的逐奇动机构成旅游者选择藏餐的主导因素,这与藏餐作为旅游景观的基本功能一致。与此同时,“认同”动机则构成入藏游客选择饮食类型的另一个基本维度。二者的交集所产生的交集或许可称作入藏游客饮食动机的某种均匀态,本身不仅具有某种“好恶交织”的特性[89],还会在行为上表现出某种随机变换的倾向。这一点从后面旅游行为所体现出来的迁转过程也能得到验证。

入藏游客饮食体验的动机和期望也对环境感知的内容和指向产生影响。就内容而言,主要表现为物理性感知和文化性感知两部分,二者之间还存在着交叉或重叠的相互表征关系。就指向上来说,则展现在时间和空間维度上,二者则总是统合于一个具体的当下情境当中。影响游客饮食体验的物质因素纷繁复杂,其中包括装修风格、颜色、温度、空间尺度、材质、光线、声音、就餐方位、符号等方方面面。具体到西藏的就餐场所,昏黄的酥油灯光、厚重的黑布窗帘、小尺度的空间、木质的桌椅、墙上挂着老藏族人日常生活劳作的黑白照片以及室内陈列着牛头、哈达、青铜材质的盛水器具等物象,都在游客的物理感知之列。这些元素不仅能被旅游者独立地感知为单一维度上的具象事实,而且还在整体上表征了一种文化样式,从而构成决定游客当下行为的心物场的整体动力学机制。如一些餐厅播放着舒缓或高亢的藏语歌曲,如《在那东山顶上》《布达拉》等,尽管入藏游客在理解歌曲文意上存在语言障碍,但这种语言障碍却在氛围上为游客构造了神秘、浪漫的现场感,拓展了游客神往和想象的空间,形成了强烈的穿越感。正如一位游客在电话访谈中所表述的:“坐在窗前,凝视八角街的人来人往,看到好多朝圣的人们磕着长头,一步一步走向大昭寺,我心里想着、还原着仓央嘉措在这个地方与玛吉阿米相会的场景,此时无论是喝一杯奶茶,还是品尝它的美食,事实上,我的心思已经不在味觉上了,而是完全沉浸在文化氛围当中。”(M-01)

与此同时,物理场不仅拥有物质与空间的特质,还在时间流中展现出过去、当下和未来3个指向。由文化底蕴形成的历史感、当下情境所传达的真实感以及某种表征寄语未来的情景元素所构成的组合,勾勒出一条鲜明的时间线,将游客置于由过去、当下和未来组成的三维时间框架中,增强了游客的时空穿越感[90]。

在心理场层面,游客各种先在或先赋的心理因素也能够影响游客的在场饮食体验。西藏是很多游客眼中的“意义之域”,因而无论是出于“圆梦”还是“找寻自我”的旅游动机,每位游客都可能是带着某种特定的积极或消极的情感状态而来。对于“失恋、失业、失心疯”的游客,他们的先在心理状态不同于前来度蜜月的新婚夫妻,自然地,在场的饮食体验也大相径庭。可以说,先在的心理背景奠定了游客在场饮食体验的心理基调。

5 结论

上述研究表明,由物理场和心理场共同构筑了游客在心物层面的境遇,由此影响旅游者的行为场表现,最终产生逐奇和惧奇的心理和行为结果。在本文中,二者贯穿于旅游者饮食体验的整个过程,具有因果上的关联,即两个范畴同时作为旅游者饮食体验的前因变量和结果变量,是相互作用的过程。在旅游场的作用下,逐奇的旅游动机遭遇当下体验的冲击和作用后,旅游者的饮食文化体验进而经历了一个动态的迁转过程,即由逐奇的差异转变为惧奇的认同范畴,从中也反映出旅游场域的流动性。反过来,游客在心物场的逐奇和惧奇表现将反馈于该物理场和心理场,进而重塑其旅游动机和期望。

尽管本文理论的基点仍是从旅游世界游客饮食体验过程中所存在的心理张力出发,但研究的主要目标以及最终所得到的研究结论,则集中在对入藏游客藏餐饮食文化体验所表现出的极化和迁转现象的探索。研究表明,极化现象的存在,最突出的原因在于西藏作为一个世界级旅游目的地,其文化意象的独特性具有超乎寻常的魅力,而这种意象的元素组成,就包含着藏餐在潜在游客心目中所形成的凝视性的心理取向,从而使藏餐构成了潜在入藏游客的凝视性景观。入藏游客藏餐体验所出现的超乎寻常的快速迁转现象,其根源则在于具身障碍的存在。换言之,尽管藏餐对入藏游客具有一种差异的吸引力,但是伴随着游客在藏地旅游时间的延展,这种吸引力逐渐减弱。由于藏餐对某些游客产生了生理上的障碍,使得藏餐在游客入藏的后续阶段因具身障碍的存在而被游客逐渐放弃。本项实证研究的结论也再度证明,游客的饮食文化体验会同时受到生理和心理层面的双重影响。一方面,游客由于恋物驱动和漫游驱动的推拉力作用,往往会主动体验与日常生活世界饮食差异性大的地方性饮食文化景观,这种伴随着情感或情绪的饮食体验具有冲动性特征。另一方面,生理限制成为一般游客饮食类型选择上的理性障碍,在饮食行为上的直接表现是由于应激性生理、理性心理、经验性恐惧及参照性排斥等综合反应,从而推动游客转而寻求认同的饮食类型。这种转向体现出游客对藏餐饮食文化从赋魅到祛魅的心理迁移过程。这一理论观点的提出,可能在某种程度上深化和丰富了Cohen和Avieli[31]以及Fischler[18]的前期理论探索,从而成为研究旅游饮食文化体验的一个新的分析框架。

在展开上述分析的过程中,本真性范畴是连接饮食二维属性的重要概念。无论是差异还是认同,皆需借助饮食的本真性才能得以实现。事实上,本真性也是理解游客对地方性饮食文化的逐奇体验以及惧奇体验的重要线索。游客在旅游目的地不适应当地饮食的困境,归根到底,也可以理解为在体验本真的饮食文化时遇到了障碍。由逐奇到惧奇的饮食体验,也反映了游客在旅游世界中的饮食体验是一个双向的心理博弈过程。除此之外,由藏餐带来的刻板印象也在一定程度上制约了游客进一步探索藏餐文化的主动性,进而降低了游客与西藏传统饮食文化之间的粘合力。这意味着,从旅游的意义上考虑,藏族餐饮文化如果想成为西藏旅游景观的重要组成部分,还存在很大的发掘和改进空间。这也为现实中的藏餐企业的运营和管理提出了一些挑战性的议题。如何对藏餐进行“旅游化”的升级换代,使其符合游客的口味,将是未来藏餐发展的一个重要课题。

参考文献(References)

[1] 谢彦君. 论旅游的现代化与原始化[J]. 旅游学刊, 1990, 5(4): 49-51. [XIE Yanjun. Research on the modernization and original tourism[J]. Tourism Tribune, 1990, 5(4): 49-51.]

[2] HALL C M. Food Tourism around the World: Development, Management and Markets[M]. New York: Routledge, 2003: 105.

[3] HENDERSON J C. Food tourism reviewed[J]. British Food Journal, 2013, 111(4/5): 317-326.

[4] SIM R. Food, place and authenticity: Local food and the sustainable tourism experience[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2009, 17(3): 321-336.

[5] KIVELA J, CROTTS J C. Tourism and gastronomy: Gastronomys influence on how tourists experience a destination[J]. Journal of Hospitality & Tourism Research, 2006, 30(3): 354-377.

[6] KIM Y G, EVES A, SCARLES C. Building a model of local food consumption on trips and holidays: A grounded theory approach[J]. International Journal of Hospitality Management, 2009, 28(3): 423-431.

[7] KIVELA J, JOHNS N. Restaurants, gastronomy and tourists: A novel method for investigating tourists dining out experiences[J]. Tourism, 2003, 51(1): 3-19.

[8] HUI T K, WAN D, HO A. Tourists satisfaction, recommendation and revisiting Singapore[J]. Tourism Management, 2007, 28(4): 965-975.

[9] NIELD K, KOZAK M, LEGRYS G. The role of food service in tourist satisfaction[J]. International Journal of Hospitality Management, 2000, 19(4): 375-384.

[10] REMMINGTON M, YUKSEL A. Tourist satisfaction and food service experience: Results and implications of an empirical investigation[J]. Anatolia, 1998, 9(1): 37-57.

[11] 潘明清, 王曉芳. 西藏藏族传统饮食文化资源的挖掘与分析[J]. 时代金融, 2016(2): 47-48. [PAN Mingqing, WANG Xiaofang. Excavation and analysis of traditional Tibetan food culture resources in Tibet[J]. Times Finance, 2016(2): 47-48.]

[12] 曹水群. 基于游客消费意愿调查的西藏旅游餐饮发展对策[J].四川民族学院学报, 2010, 19(3): 73-76. [CAO Shuiqun. Measures for the development of tourism catering in Tibet based on the survey of tourists consumption intention[J]. Journal of Sichuan Ethnic College, 2010, 19(3): 73-76.]

[13] 西敏司. 饮食人类学: 漫画有关食物的权力和影响力[M]. 北京: 电子工业出版社, 2015: 145. [MINTZ S W. Anthropology of Food and Drink: Comics about The Power and Influence of Food[M]. Beijing: Electronic Industry Press, 2015: 145.]

[14] BEARDSWORT A, KEIL T. Sociology on the Menu: An Invitation to the Study of Food and Society[M]. New York: Routledge, 1996: 69.

[15] GRIVETTI L. Food and Nutrition: Customs and Culture[M]. London: Groom Helm, 1986: 233.

[16] HEGARTY J A, O'MAHONY G B. Gastronomy: A phenomenon of cultural expressionism and an aesthetic for living[J]. International Journal of Hospitality Management, 2001, 20(1): 3-13.

[17] SCHUETZ A. The stranger: An essay in social psychology[J]. American Journal of Sociology, 1944, 49(6): 499-507.

[18] FISCHLER C. Food, self and identity[J]. Social Science Information, 1988, 27(2): 275-292.

[19] COHEN E. Toward a sociology of international of tourism[J]. Social Research, 1972, 39(1): 164-182.

[20] COHEN E. A phenomenology of tourist experiences[J]. Sociology, 1979, 13(2): 179-201.

[21] DEVAULT M L, MENNELL S, MURCOTT A, et al. The sociology of food: Eating, diet and culture.[J]. Contemporary Sociology, 1993, 22(6): 871.

[22] THORNE L, MACNAGHTEN P, URRY J. Contested natures[J]. The Geographical Journal, 1999, 165(3): 333.

[23] FRANK A W, SYNNOTT A. The body social: Symbolism, self and society[J]. Canadian Journal of Sociology, 1995, 20(4): 576.

[24] VEIJOLA S, JOKINEN E. The body in tourism[J]. Theory Culture & Society, 1994, 11(3): 125-151.

[25] WANG N. Logos-modernity, eros-modernity, and leisure[J]. Leisure Studies, 1996, 15(2): 121-135.

[26] DANN G M S, JACOBSEN J K S. The Tourist as a Metaphor of the Social World[M]. London: CABI, 2002: 209-235.

[27] HJALAGER A M, RICHARDS G. Still Undigested: Research Issues in Tourism and Gastronomy[M]. London: Routledge, 2002: 224-234.

[28] KIVELA J, CROTTS J C. Tourism and gastronomy: Gastronomys influence on how tourists experience a destination[J]. Journal of Hospitality & Tourism Research, 2006, 30(3): 354-377.

[29] SCARPATO R. Gastronomy as a tourist product: The perspective of gastronomy studies[J]. Tourism and Gastronomy, 2002: 51-70.

[30] PETERS J. Philippines: A Travel Survival Kit[M]. Hawthorn: Lonely Planet, 1991: 65.

[31] COHEN E, AVIELI N. Food in tourism: Attraction and impediment[J]. Annals of Tourism Research, 2004, 31(4): 755-778.

[32] QUAN S, WANG N. Towards a structural model of the tourist experience: An illustration from food experiences in tourism[J]. Tourism Management, 2004, 25(3): 297-305.

[33] JOAN C, HENDERSON. Food as a tourism resource: A view from Singapore[J]. Tourism Recreation Research, 2004, 29(3): 69-74.

[34] BELL D, VALENTINE G. Consuming Geographies: We Are Where We Eat[M]. London: Routledge, 1997: 89.

[35] HEGARTY J A, OMAHONY G B. Gastronomy: A phenomenon of cultural expressionism and an aesthetic for living[J]. International Journal of Hospitality Management, 2001, 20(1): 3-13.

[36] HUDMAN L E. The travellers perception of the role of food and eating in the tourist industry[C]//Proceedings of the 36th AIEST Congress. Montreux: Association lnternationale dExperts Scientifigues du Tourisme, 1986: 95-105.

[37] REYNOLDS P C. Food and tourism: towards an understanding of sustainable culture[J]. Journal of Sustainable Tourism, 1993, 1(1): 48-54.

[38] 曾国军, 梁馨文. 旅游目的地饮食原真性再造: 以阳朔西街啤酒鱼为例[J]. 人文地理, 2020, 35(3): 48-57; 103. [ZENG Guojun, LIANG Xinwen. Reproduction of authenticity in destinations food: A case study of beer-fish in West Street of Yangshuo[J]. Human Geography, 2020, 35(3): 48-57; 103.]

[39] LITTRELL M A, ANDERSON L F, BROWN P J. What makes a craft souvenir authentic?[J]. Annals of Tourism Research, 1993, 20(1): 197-215.

[40] 朱水根. 以“体验经济”理论引导餐饮业发展[J]. 旅游科学, 2003(3): 17-18; 28. [ZHU Shuigen. Using experience economy theory to lead the development of F & B enterprises[J]. Tourism Science, 2003(3): 17-18; 28]

[41] 范秀成, 李建州. 顧客餐馆体验的实证研究[J]. 旅游学刊, 2006, 21(3): 56-61. [FAN Xiucheng, LI Jianzhou. An empirical research of customer restaurant experience[J]. Tourism Tribune, 2006, 21(3): 56-61.]

[42] BELK R W. Situational variables and consumer behavior[J]. Journal of Consumer Research, 1975, 2(3): 157-164.

[43] BAKER J. The role of the environment in marketing services: The consumer perspective[J]. The Services Challenge: Integrating for Competitive Advantage, 1986, 1(1): 79-84.

[44] WAKEFIELD K L, BLODGETT J G. The importance of servicescapes in leisure service settings[J]. Journal of Services Marketing, 1994, 8(3): 66-76.

[45] WAKEFIELD K L, BLODGETT J G. The effect of the servicescape on customers behavioral intentions in leisure service settings[J]. Journal of Services Marketing, 1996, 10(6): 45-61.

[46] AUBERT-GAMET V. Twisting servicescapes: Diversion of the physical environment in a re-appropriation process[J]. International Journal of Service Industry Management, 1997, 8(1): 26-41.

[47] AUTY S. Consumer choice and segmentation in the restaurant industry[J]. Service Industries Journal, 1992, 12(3): 324-339.

[48] HAECKEL S H, CARBONE L P, BERRY L L. How to lead the customer experience[J]. Marketing Management, 2003, 12(1):18-23.

[49] BROADBENT G, BUNT R, JENCKS C. Signs, Symbols, and Architecture[M]. Bath: The Pitman Press, 1980: 328.

[50] RUSSELL J A, LANIUS U F. Adaptation level and the affective appraisal of environments[J]. Journal of Environmental Psychology, 1984, 4(2): 119-135.

[51] GROVE S J, FISK R P. The impact of other customers on service experiences: A critical incident examination of “getting along”[J]. Journal of Retailing, 1997, 73(1): 63-85.

[52] ARNOULD E, PRICE L L. River magic: Extraordinary experience and the extended service encounter[J]. Journal of Consumer Research, 1993, 20(1): 24-45.

[53] RUSSELL J A, WARD L M. Environmental psychology[J]. Annual Review of Psychology, 2003, 33(1): 651-689.

[54] BITNER M J. Servicescapes: The impact of physical surroundings on customers and employees[J]. Journal of Marketing, 1992, 56(2): 69-82.

[55] CROMPTON J L. Motivations for pleasure vacation[J]. Annals of Tourism Research, 1979, 6(4): 408-424.

[56] 邱扶東. 旅游动机及其影响因素研究[J]. 心理科学, 1996(6): 367-369. [QIU Fudong. The research of tourism motivations and its influence factors[J]. Psychological Science, 1996(6): 367-369.]

[57] 周业安, 左聪颖, 陈叶烽, 等. 具有社会偏好个体的风险厌恶的实验研究[J]. 管理世界, 2012, 28(6): 86-95. [ZHOU Yean, ZUO Congying, CHEN Yefeng, et al. The experimental research on risk-averse for risk preference individuals[J]. Management World, 2012, 28(6): 86-95.]

[58] 谢彦君, 于佳, 杨昆. 旅游消费的情境化取向: 旅游飞地效应与景区消费恐惧——以海口骑楼老街片区中山路景观街区为例[J]. 陕西师范大学学报(自然科学版), 2020, 48(4): 56-70. [XIE Yanjun, YU Jia, YANG Kun. Situational orientation of tourism consumption: Tourism enclave effect and fear of consumption in scenic spots-taking Zhongshan Road Scenic Area in Haikou Qilou Old Street Area as an example[J]. Journal of Shaanxi Normal University (Natural Science Edition), 2020, 48(4): 56-70.]

[59] 谢彦君. 旅游体验的情境模型: 旅游场[J]. 财经问题研究, 2005(12): 64-69. [XIE Yanjun. Tourist field: The situational model of tourist experience[J]. Research on Financial and Economic Issues, 2005(12): 64-69.]

[60] MERCILLE J. Media effects on image: The case of Tibet[J]. Annals of Tourism Research, 2005, 32(4): 1039-1055.

[61] XIAO X, HOU P, LI Y. The characters and development strategies of tourism resources along the railway of Qingzang[J]. Area Research and Development, 2003, 22(3): 86-88.

[62] DODIN H R. Imagining Tibet: Perceptions, projections, and fantasies[J]. Pathology-Research and Practice, 2006, 191(5): 403-409.

[63] BISHOP P. Caught in the cross-fire: Tibet, media and promotional culture[J]. Media Culture & Society, 2000, 22(5): 645-664.

[64] HEBERER T. Old Tibet a hell on earth? The myth of Tibet and Tibetans in Chinese art and propaganda[C]//Proceedings of the International Symposium on Mythos Tibet. Bonn: Univ Bonn Germany, 2001: 111-150.

[65] 詹姆斯·希尔顿. 消失的地平线[M]. 赵净秋, 白逸欣, 陈馨, 译. 昆明: 云南大学出版社, 2005. [HILTON J. Lost Horizon[M]. ZHAO Jingqiu, BAI Yixin, CHEN Xin, trans. Kunming: Yunnan University Publishing House, 2005.]

[66] 朱竑, 韩亚林, 陈晓亮. 藏族歌曲对西藏旅游地形象感知的影响[J]. 地理学报, 2010, 65(8): 991-1003. [ZHU Hong, HAN Yalin, CHEN Xiaoliang. The study on impacts of Tibetan songs on the perception of tourism destination image of Tibeta[J]. Acta Geographica Sinica, 2010, 65(8): 991-1003.]

[67] 吴寅姗, 陈家熙, 钱俊希. 流动性视角下的入藏火车旅行研究:体验、实践、意义[J]. 旅游学刊, 2017, 32(12): 17-27. [WU Yinshan, CHEN Jiaxi, QIAN Junxi. The experiences, practices and meanings from the perspective of mobilities: A case study of the train travel to Tibet[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(12): 17-27.]

[68] 胡传东, 李露苗, 罗尚焜. 基于网络游记内容分析的风景道骑行体验研究——以318国道川藏线为例[J]. 旅游学刊, 2015, 30(11): 99-110. [HU Chuandong, LI Lumiao, LUO Shangkun. Cycling tourists experience of scenic byways based on content analysis of travel blogs: A case study of the Sichuan-Tibet section of national highway 318[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(11): 99-110.]

[69] ZHANG J F, XIAO H. Liquid identities: Han sojourners in Tibet[J]. Annals of Tourism Research, 2021, 88(2): 103157.

[70] 马天, 谢彦君. 梦想的远方: 西藏具身旅游體验研究[J]. 西藏民族大学学报(哲学社会科学版), 2020, 41(3): 120-127. [MA Tian, XIE Yanjun. The distance of dreams: A study on the embodied tourist experience of Tibet[J]. Journal of Xizang Minzu University (Philosophy and Social Sciences Edition), 2020, 41(3): 120-127.]

[71] 崔庆明, 徐红罡, 杨杨. 世俗的朝圣: 西藏旅游体验研究[J]. 旅游学刊, 2014, 29(2): 110-117. [CUI Qingming, XU Honggang, YANG Yang. Secular pilgrimage: Tourist experience in Tibet[J]. Tourism Tribune, 2014, 29(2): 110-117.]

[72] CHEN H, WEILER B. Chinese donkey friends in Tibet—Evidence from the cyberspace community[J]. Journal of China Tourism Research, 2014, 10(4): 475-492.

[73] 甘露, 卢天玲, 王晓辉. 国内入藏游客对西藏旅游形象感知的实证研究[J]. 旅游科学, 2013, 27(2): 73-82. [GAN Lu, LU Tianling, WANG Xiaohui. An empirical study of the domestic tourists perception on Tibets tourism image[J]. Tourism Science, 2013, 27(2): 73-82.]

[74] 孙佼佼, 谢彦君. “塔布空间”: 一种宗教遗产地的体验营造与文化保护机制——以西藏若干寺庙及其宗教文化景观为例[J]. 旅游学刊, 2020, 35(11): 90-100. [SUN Jiaojiao, XIE Yanjun.“Taboo space”: A mechanism of experience construction and culture protection in religious heritage destinations—The case of monasteries and religious events in Tibet[J]. Tourism Tribune,2020, 35(11): 90-100.]

[75] 谢彦君, 卫银栋, 贾一诺, 等. 西藏宗教朝圣旅游场中的边缘人现象及其边缘性体验[J]. 旅游学刊, 2020, 35(6): 50-65. [XIE Yanjun, WEI Yindong, JIA Yinuo, et al. Phenomenon of marginal men and their experience in pilgrimage tourism fields in Tibet[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(6): 50-65.]

[76] 钱俊希, 张瀚. 想象、展演与权力: 西藏旅游过程中的“他者性”建构[J]. 旅游学刊, 2016, 31(6): 82-93. [QIAN Junxi, ZHANG Han. Imagination, performance and power: The construction of otherness in Tibetan tourism[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(6): 82-93.]

[77] SU M M, WALL G. The Qinghai-Tibet railway and Tibet tourism: Travelers perspectives[J]. Tourism Management, 2009, 30(5): 650-657.

[78] MUSA G, HIGHAM J E S, HALL C M. A review of tourism and health issues, with particular reference to Tibet[J]. Tourism Review International, 2003, 7(1): 37-49.

[79] 李艳, 严艳, 贠欣. 赴西藏旅游风险感知研究——基于风险放大效应理论模型[J]. 地域研究与开发, 2014, 33(3): 97-101. [LI Yan, YAN Yan, YUN Xin. The study of risk perception of tourism based on the model of risk amplification effect in Tibet[J]. Areal Research and Development, 2014, 33(3): 97-101.]

[80] 谢彦君, 于佳, 郭芳芳. 留言簿话语分析: 西藏旅游体验的书写与表白[J]. 旅游科学, 2019, 33(3): 1-20. [XIE Yanjun, YU Jia, GUO Fangfang. Discourse analysis on guest books: Writings and narratives on tourism experiences in Tibet[J]. Tourism Science, 2019, 33(3): 1-20.]

[81] GLASER G, STRAUSS L, STRUTZEL E. The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research[J]. Nursing Research, 1968, 17(4): 364.

[82] COHEN E. Who is a tourist?: A conceptual clarification[J]. The Sociological Review, 1974, 22(4): 527-555.

[83] GIDDENS A. The constitution of society: Outline of the theory of structuration[J]. Political Geography Quarterly, 1986, 5(3): 288-289.

[84] PLOG S C. Why destination areas rise and fall in popularity[J]. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 1974, 14(4): 55-58.

[85] MERTON R K. Social Theory and Social Structure[M]. Glencoe: Fress Press. 1957: 387-420.

[86] 王宁. 流动的消费本土性: 劳动力迁移中的文化随迁——以本土性饮食文化的跨境流动为例[J]. 山东社会科学, 2015(10): 27-34. [WANG Ning. The localization of mobile consumption: The cultural mobility in the migration of labor force—A case study of the cross-border movement of localism food culture[J]. Shandong Social Sciences, 2015, 29(10): 27-34.]

[87] 谢彦君, 胡迎春, 王丹平. 工业旅游具身体验模型: 具身障礙、障碍移除和具身实现[J]. 旅游科学, 2018, 32(4): 1-16. [XIE Yanjun, HU Yingchun, WANG Danping. The embodied experience model of industrial tourism: Embodied obstacles, obstacles remove and embodied realization[J]. Tourism Science, 2018, 32(4): 1-16.]

[88] KIVELA J J. Restaurant marketing: Selection and segmentation in Hong Kong[J]. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 1997, 9(3): 116-123.

[89] 王寧. 旅游、现代性与“好恶交织”——旅游社会学的理论探索[J]. 社会学研究, 1999(6): 93-102. [WANG Ning. Tourism, modernity and ambivalence: An exploration of tourism sociology[J]. Sociological Research, 1999(6): 93-101.]

[90] 周广鹏. 旅游世界的穿越体验研究[D]. 大连: 东北财经大学, 2018. [ZHOU Guangpeng. A Study on the Experience of Time-Travel in Tourism World[D]. Dalian: Dongbei University of Finance and Economics, 2018.]

The Polarization and Transferring Tendency with the Food

Experience among Tourists in Tibet

LI Mengyao1,2, YU jia3,4, XIE Yanjun1,2

(1. School of Tourism, Hainan University, Haikou 570228, China; 2. Tourist Experience Research & Design Center,

Hainan University, Haikon 570228, China; 3. School of Tourism Management, Sun Yat-sen University,

Zhuhai 519082, China; 4. School of Tourism and Hotel Management, Dongbei University

of Finance and Economics, Dalian 116025, China)

Abstract: In the tourist experience, difference and identification are often the two most pursued goals. Those goals are the main theme of the present study, which examined tourists dietary behavior. Research has shown that for tourists, food reflects local culture and relates to difference and identification. However, depending on the tourism situation, characteristics of the food culture affect the tourist experience in varying ways. With regard to tourists embodied experience of Tibetan food culture, physical and psychological dimensions are the two basic approaches for identifying that experience. Tourists food culture experience is based on the clear psychological appeal of engaging with novelty and observing differences. However, it also involves physical limitations: It can elicit a fearful psychological response, which in turn creates the motivation to seek the experience of identity. This dichotomy regarding dietary behavior is a typical tourist phenomenon, and it is particularly evident in Tibetan tourism. The most prominent reason for the existence of such polarization is that as a world-class tourism destination, Tibet presents unique cultural imagery, which possesses extraordinary charm. As such, the essential composition of that imagery constitutes the visual and psychological orientation created by Tibetan food in the minds of tourists in that region. Accordingly, Tibetan food comprises part of the visual landscape of tourists who visit Tibet. Conversely, however, the tendency for that food experience to undergo surprisingly rapid transference is rooted in the existence of physical obstacles. In Tibet, tourists food and other cultural experiences are simultaneously affected at both the physical and psychological levels. On one hand, as a result of the interaction between the desire to seek out novelty and explore new landscapes, tourists in Tibet often take the initiative in experiencing the local food culture, which is very different from what they encounter in their daily lives. As a consequence, their eating experience in that region is accompanied by emotions with impulsive characteristics. On the other hand, physiological restrictions become a rational obstacle with respect to dietary considerations among general tourists. The direct manifestation of eating behavior depends on comprehensive reactions with respect to stress physiology, rational psychology, empirical fear, and referential exclusion. As a result, tourists tend to turn to the type of diet with which they can identify. The present study concluded that with an extended tourist stay in Tibet, the dichotomy indicated above could be eased or even reversed, eventually leading to enhanced psychological appeal of the identified food culture. This inference corroborates the basic view of Graburns sacred journey theory, and it underlines the duality identified by other scholars with regard to the spheres of the tourism world and the normal living environment.

Keywords: tourist experience; tourism in Tibet; embodied obstacle; food experience; Tibetan food

[责任编辑:郑 果;责任校对:宋志伟]

[基金项目]本研究受国家自然科学基金项目“旅游场中的仪式:地方性视角下的西藏民族文化旅游体验研究”(41771165)、“海南自由贸易港国际旅游消费中心建设路径”(72041027)和海南大学人文社科科研创新团队资助项目(HDSKTD202016)共同资助。[This study was supported by grants from the National Natural Science Foundation of China (to XIE Yanjun) (No. 41771165)/(No. 72041027) and Hainan University (to XIE Yanjun) (No.HDSKTD202016).]

[收稿日期]2021-11-23; [修订日期]2022-03-01

[作者简介]李梦瑶(1998—),女,河南焦作人,硕士研究生,研究领域为旅游体验、城市旅游,E-mail: amberlee98@163.com;于佳(1988—),女,博士,吉林桦甸人,助理研究员,研究领域为旅游体验、西藏旅游,E-mail: 1121400362@qq.com,通讯作者;谢彦君(1960—),男,博士,辽宁岫岩人,教授。

1 苏丹卿. 内地游客去西藏旅游能吃到美食吗?网友表示除了川菜只有川菜[EB/OL]. [2022-04-30]. https://weibo.com/ttarticle/p/show?

1 苏丹卿. 内地游客去西藏旅游能吃到美食吗?网友表示除了川菜只有川菜[EB/OL]. [2022-04-30]. https://weibo.com/ttarticle/p/show?

引用格式:李夢瑶, 于佳, 谢彦君. 入藏游客饮食体验的极化与迁转现象[J]. 旅游学刊, 2023, 38(8): 45-61. [LI Mengyao, YU Jia, XIE Yanjun. The polarization and transferring tendency with the food experience among tourists in Tibet[J]. Tourism Tribune, 2023, 38(8): 45-61.]