从书写偏误看不同类型汉语学习者的汉字习得

康小明

(兰州交通大学文学院,甘肃兰州,730070)

一、引言

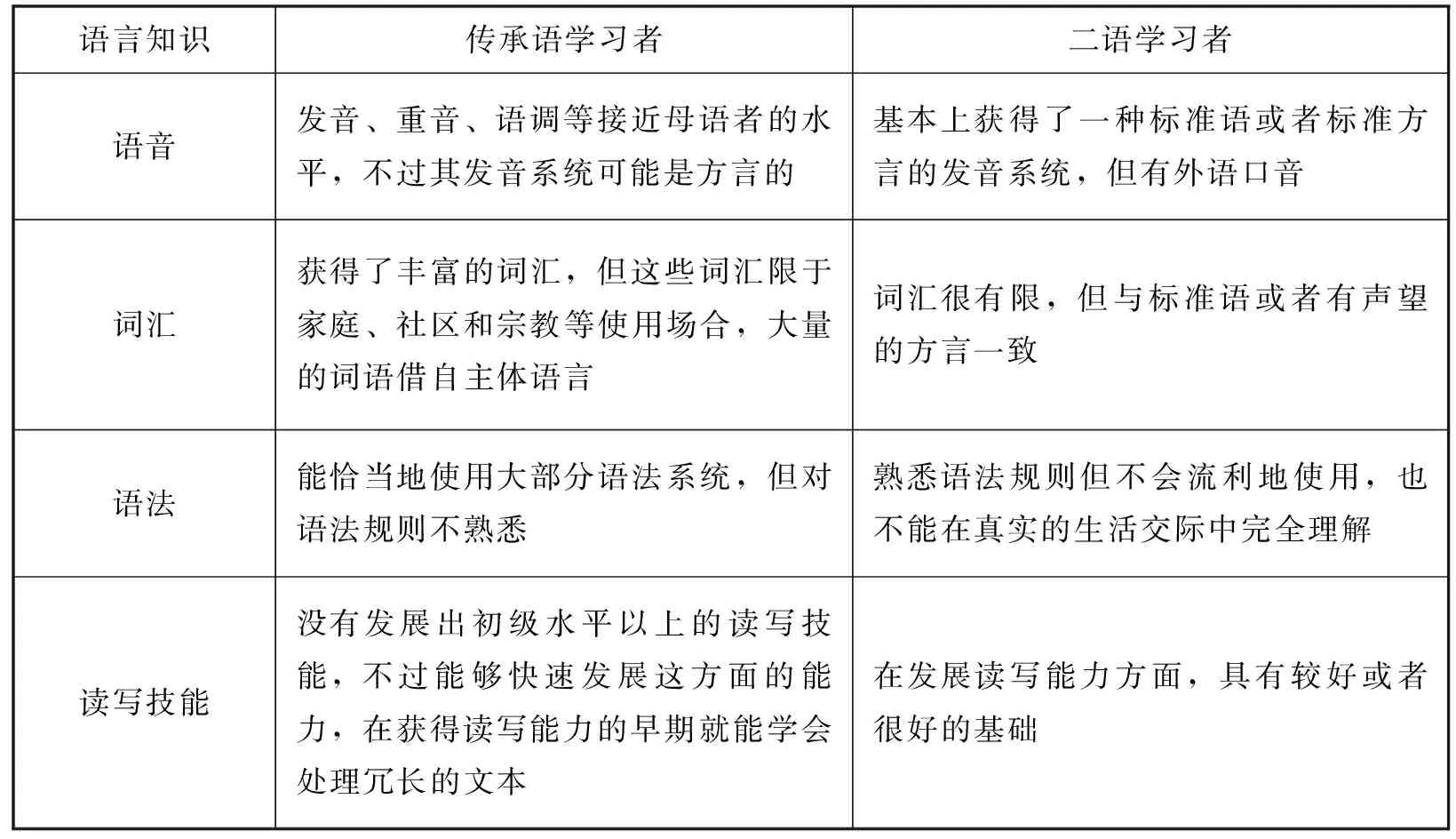

独特的语言特征和习得规律是判定某一习得模式能否独立的关键。Kagan &Dillon[1]对传承语学习者和二语学习者的语言知识进行了详细的比较(见表1)。由表1可得:相比于二语学习者,传承语学习者已具备目的语的一定语言知识,其更易接近母语者的语言水平。因而传承语学习者的语言特征和习得规律确实有其独特性。

表1 传承语学习者和二语学习者的语言知识比较

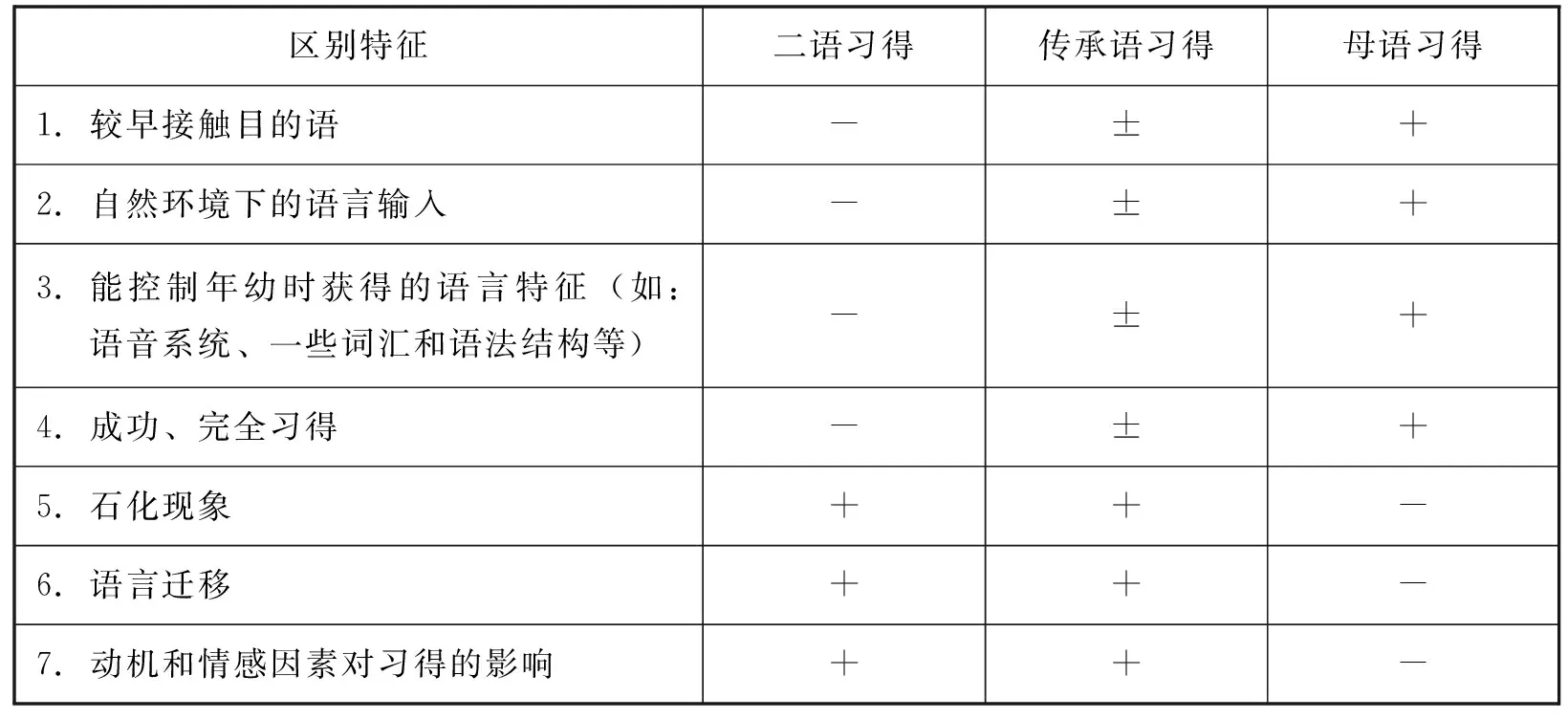

一般来说,传承语习得始于家庭,二语习得始于课堂。传承语学习者在语言习得关键期中断了传承语的学习而转向另一门优势语言。在传承语理论提出之前,语言习得为母语习得和二语习得的二元对立。但传承语理论的出现使得这种二元对立演变为母语习得、传承语习得和二语习得的三分模式,该三分模式进一步细分了学习者的身份,将传承语学习者从二语学习者中剥离出来。我们综合前人[2]的研究成果,将二语习得、传承语习得和母语习得的异同制为表2。由表2可得,传承语习得兼具二语习得和母语习得的众多特性,被认为是二者的交叉点[3]。

表2 二语习得、传承语习得及母语习得的异同

综上所述,语言习得应被视为一个连续统(见图1),二语习得和母语习得分别占据语言习得的两端,而传承语习得则处于二者之间,呈动态的发展状态。在传承语习得初期,传承语习得更接近二语习得;但随着传承语习得的深入,传承语习得与母语习得更相似。

图1 语言习得连续统示意图

近年来,随着我国经济的迅猛发展和国际地位的提高,汉语已被视为重要的文化形式和资本符号[4]。在世界范围内,汉语非母语学习者数量庞大[5],但对他们而言,汉字难读、难认、难记、难写的问题十分严重,汉字仍是封闭中国文化的长城[6]。为破解这一困境,前人针对汉语非母语者的汉字习得展开了大量的研究,如:分析汉字书写偏误[7];探讨汉字认知加工单位[8]等。

但上述研究还存在以下不足:首先,未匹配实验用字的笔画数、部件数、频率及结构[9];其次,被试汉语等级的区分标准相对单一,信效度不高[10];最后,未将语言习得视为一个连续统,研究对象主要集中在汉语二语学习者[11],较少见到探讨汉语传承语学习者汉字习得的实证研究[12],更未比较汉语母语者、汉语传承语学习者及汉语二语学习者汉字习得的异同。

鉴于此,本研究将语言习得视为一个连续统,以汉语母语者、汉语二语学习者及汉语传承语学习者为被试,在匹配实验用字笔画数、部件数、频率及结构的前提下,采用纸笔测试法,通过对汉字书写偏误的考察,探讨不同类型汉语学习者的汉字习得,具体包括汉字书写表现及汉字加工单位。

二、研究方法

(一)实验设计

采用4(被试类型)×3(汉字类型)的混合实验设计,其中被试类型为汉语母语者、高级汉语二语学习者及中、高级汉语传承语学习者;汉字类型包括A(笔画数少、部件数少)、B(笔画数多、部件数少)、C(笔画数多、部件数多)三类汉字。因变量为四组被试三类汉字的书写偏误率。

(二)被试

被试基本信息见表3,所有被试裸眼视力或矫正视力正常,均为右利手,实验结束后付给少量报酬。

表3 被试基本信息

HSK等级是最直观反映汉语非母语者汉语等级的指标,而汉字识字量也被视为划分汉语等级的重要指标之一[14]。此外,近年来通过完形填空测试确定汉语等级的研究也愈发普遍[15]。故而我们以HSK等级作为划分被试汉语等级的主要依据,并辅之以“留学生识字量表测试卷”[16]和“等距完形填空测试试卷”[17]作为确定汉语非母语者汉语等级的“尺子”。综合HSK等级、留学生识字量表正确率及等距完形填空得分(见表3),我们基本可以确定汉语非母语者的真实汉语等级,以保证本实验的信效度。

(三)实验用字

前人关于汉字习得研究的实验用字大都只考虑字频而未能考虑汉字结构,也未能匹配笔画数及部件数[18]。鉴于此,本研究实验用字的选择标准为:(1)均选自《国际中文教育中文水平等级标准》[19]中初、中等汉语学习者该掌握的汉字;(2)书面使用频率均为高频,前人大多以大于30/百万次为高低频汉字的分界线[20],故而本文也沿用这一分界线;(3)为尽量规避语音的影响,均挑选半规则字或不规则字;(4)考虑到部件位置会影响汉字的正字法意识,进而影响其书写[21],我们只选取左右结构的汉字;(5)均为单音字。

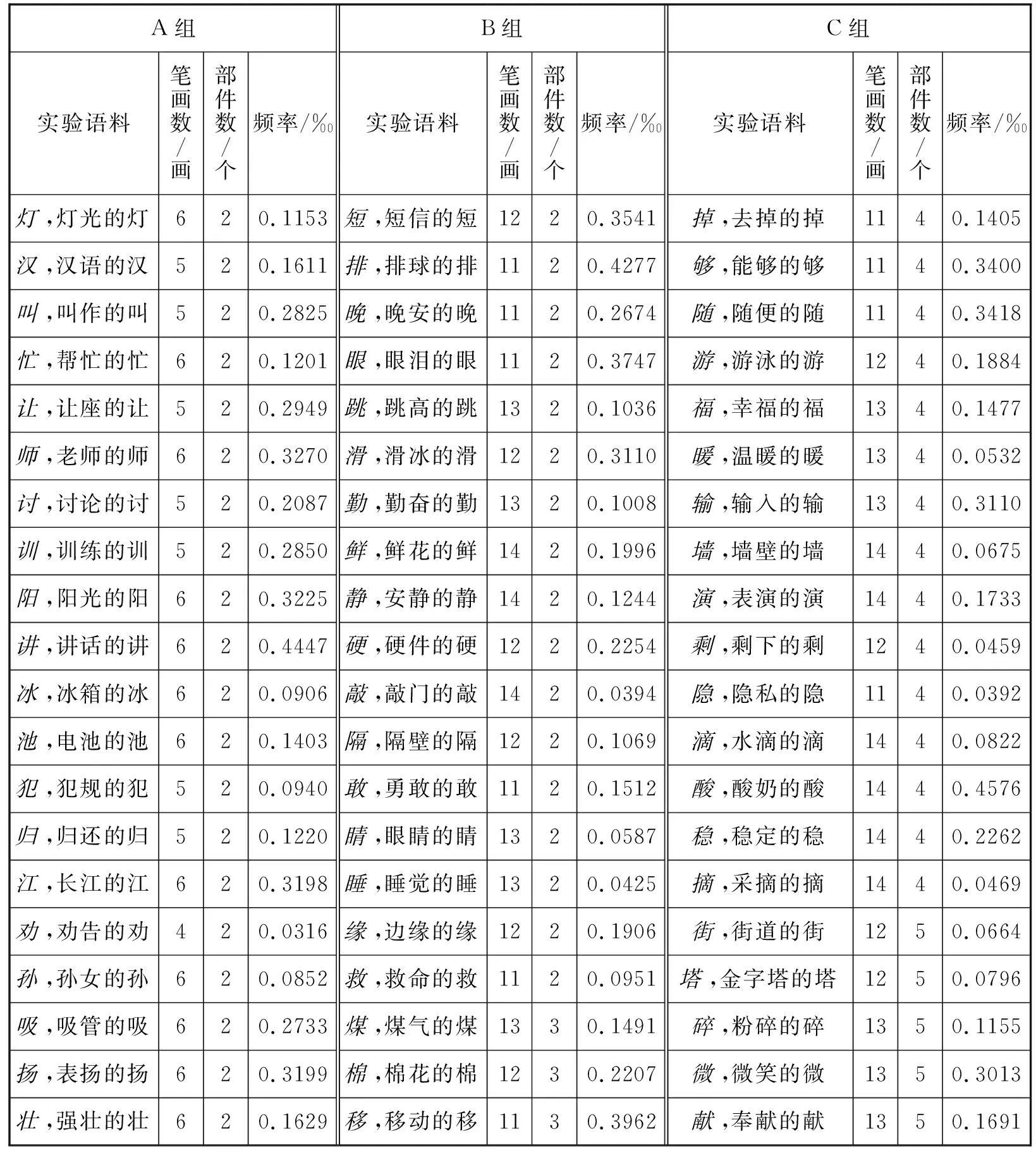

通过上述标准,我们最终挑选出了A、B、C三类汉字,其中A类汉字笔画数、部件数均少;B类汉字笔画数多、部件数少;C类汉字笔画数、部件数均多。每类汉字各20个,合计60个,每个汉字的笔画数、部件数及字频(见附录一)的统计根据《汉字信息字典》[22],每类汉字笔画数、部件数及字频的均值和标准差见表4。

表4 实验用字笔画数、部件数及字频的均值及标准差

单因素方差分析结果显示:三类汉字的笔画数有显著性差异,F(2,57)=345.574,p<0.001;部件数也有显著性差异,F(2,57)=286.357,p<0.001。进一步事后检验表明,针对笔画数:A、B两类汉字和A、C两类汉字均有显著性差异(p<0.001),而B、C两类汉字无显著性差异(p=0.145)。针对部件数:A、B两类汉字无显著性差异(p=0.159),而A、C两类汉字和B、C两类汉字均有显著性差异(p<0.001)。

(四)实验语料的录制

为避免被试书写同音字的可能,实验用字负载在双音节词汇上。如:“灯,灯光的灯”。双音节词汇的选择优先满足《国际中文教育中文水平等级标准》中的词汇,若无法满足该标准,则依据国家语委现代汉语语料库词频表(http://www.cncorpus.org / Resources.aspx)。选择该词频表是因为该表规模较大,且只收录了出现次数大于50次的词(语料见附录一)。

因为双音节词汇中仍存有少量的同音词,为避免被试因听成同音词而导致同音替换的可能性,也为了保证本实验的信、效度。在正式实验前我们随机选取了30名汉语非母语者(每组被试各10人)进行预实验(此30人不参与正式实验),实验结束后给他们看了目标字并进行访谈,所有被试均表示听懂了目标字且目标字和他们想写的汉字是一致的。

实验语料由两位普通话一级甲等的汉语母语者(男、女各一人)以自然语速录制。每个负载句读四遍,以备后期使用。录音地点为西北师范大学国际文化交流学院语音实验室,录音软件为Pro Tools,单声道,16 bits,采样率为44.1 kHZ,储存格式为WAV。最终以发音最清晰的音频作为参数调整的原始样本,并运用Praat软件将音强统一为70 dB,将音长调整为4000ms左右。

(五)实验方法

采用纸笔测试法,在安静的教室进行本实验。要求被试将听到的汉字书写在对应的田字格内,对于不会书写和没有听懂的汉字,可以不书写,但禁止书写汉语拼音的形式。整个实验用时约13 min。试验语料随机播放,每个语料时长约为4 s,连续播放两遍,语料间间隔3 s。

(六)数据统计

汉字书写只有正确、偏误、留空三种情况,基于此我们可得出汉字书写表现,而汉字加工单位可通过汉字构字单位书写偏误加以验证。相比于拼音文字,汉字属于深正字法文字[23],其构字单位的变化与构字单位相互组合的变化极为复杂。若要书写出正确的汉字,书写者需对汉字构字单位有清晰且深刻的认知表征,而汉字构字单位就反映了书写者大脑中对汉字存储和提取的加工单位[24]。因此,通过汉字构字单位书写偏误可以揭示汉字的加工单位。

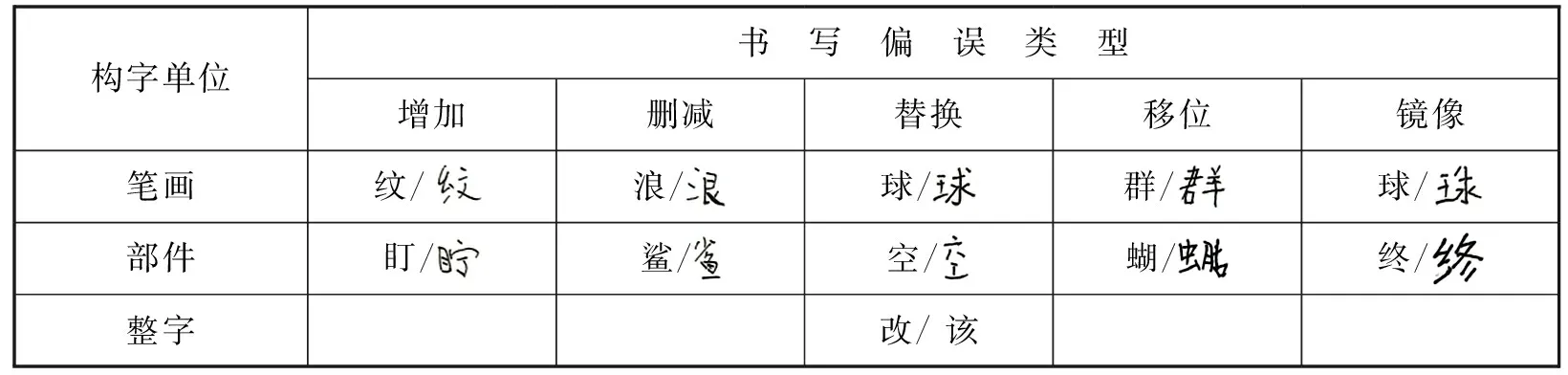

前人认为汉字构字单位从小到大分为“笔画、部件、整字”三级[25],但对汉字构字单位书写偏误的分类主观性较强[26]。而梁源[27]在提出汉字书写偏误甄别程序的基础上,总结了汉字构字单位书写偏误的类型(见表5)。因为本研究是在分析不同类型汉语学习者汉字书写偏误的基础上,研究其汉字习得,故而我们以梁源[28]汉字构字单位书写偏误类型为标准,分析汉字书写表现和汉字加工单位。实验数据均使用SPSS21.0进行录入、整理及分析。

表5 汉字各层级构字单位书写偏误类型

三、实验数据分析

(一)不同类型汉语学习者的汉字书写表现

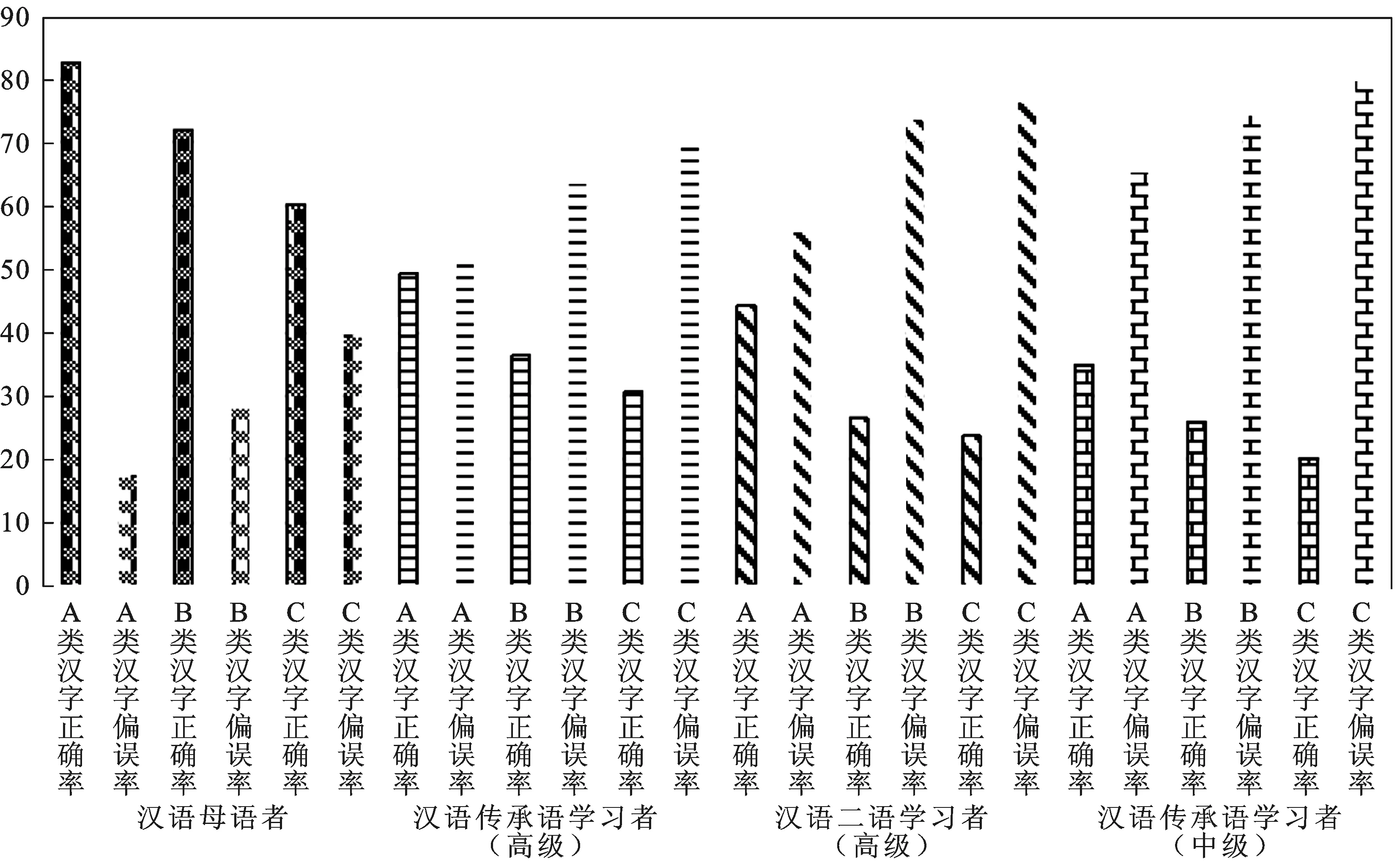

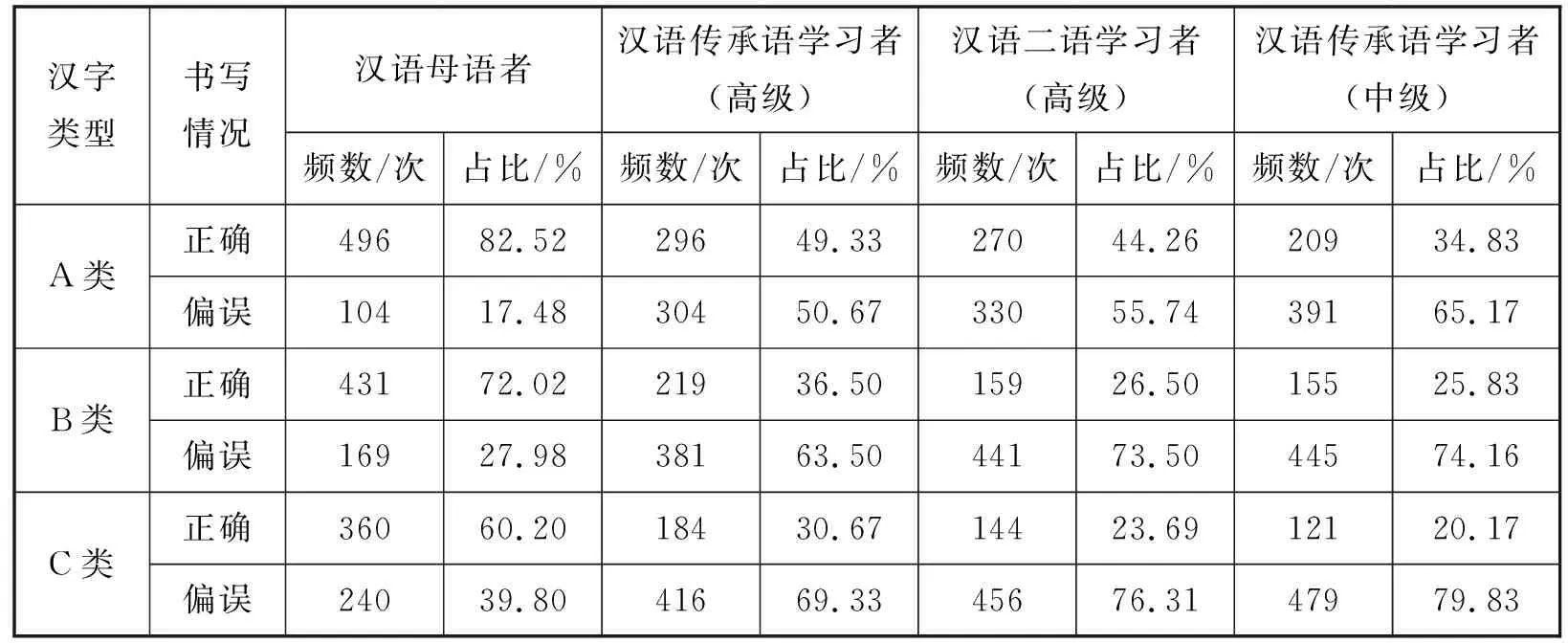

表6为不同类型汉语学习者的汉字书写表现,其中“频数”指除“留空”外,被试书写的汉字次数。图2为不同类型汉语学习者的汉字书写表现柱状图。

图2 不同类型汉语学习者的汉字书写表现柱状图

表6 不同类型汉语学习者的汉字书写表现

重复测量方差分析结果显示:被试类型主效应显著,F(3,87)=72.945,p<0.001,η2=0.716;汉字类型主效应显著,F(2,58)=183.918,p<0.001,η2=0.864;被试类型与汉字类型交互作用显著,F(6,174)=11.600,p=0.013,η2=0.286。

进一步简单效应分析表明:在被试类型条件下,针对汉字书写表现,汉语母语者和高级汉语传承语学习者所书写的三类汉字两两比较均有显著性差异(p<0.05)。高级汉语二语学习者A、B两类汉字、A、C两类汉字均有显著性差异(p<0.001),B、C两类汉字无显著性差异(p=0.238)。中级汉语传承语学习者A、B两类汉字无显著性差异(p=0.354),A、C两类和B、C两类汉字均有显著性差异(p<0.05)。

进一步简单效应分析表明,在汉字类型条件下,针对A类汉字的书写表现,汉语母语者和汉语非母语学习者均有显著性差异(p<0.001);高级汉语传承语学习者和高级汉语二语学习者无显著性差异(p=0.385),高级汉语传承语学习者和中级汉语传承语学习者有显著性差异(p<0.001);高级汉语二语学习者和中级汉语传承语学习者有显著性差异(p<0.001)。

针对B类汉字的书写表现,汉语母语者和汉语非母语学习者均有显著性差异(p<0.001);高级汉语传承语学习者和高级汉语二语学习者有显著性差异(p=0.037),高级汉语传承语学习者和中级汉语传承语学习者无显著性差异(p=0.114);高级汉语二语学习者和中级汉语传承语学习者无显著性差异(p=0.740)。

针对C类汉字的书写表现,汉语母语者和汉语非母语学习者均有显著性差异(p<0.001);汉语非母语学习者内部两两比较均无显著性差异(p>0.05)。

(二)不同类型汉语学习者的汉字加工单位

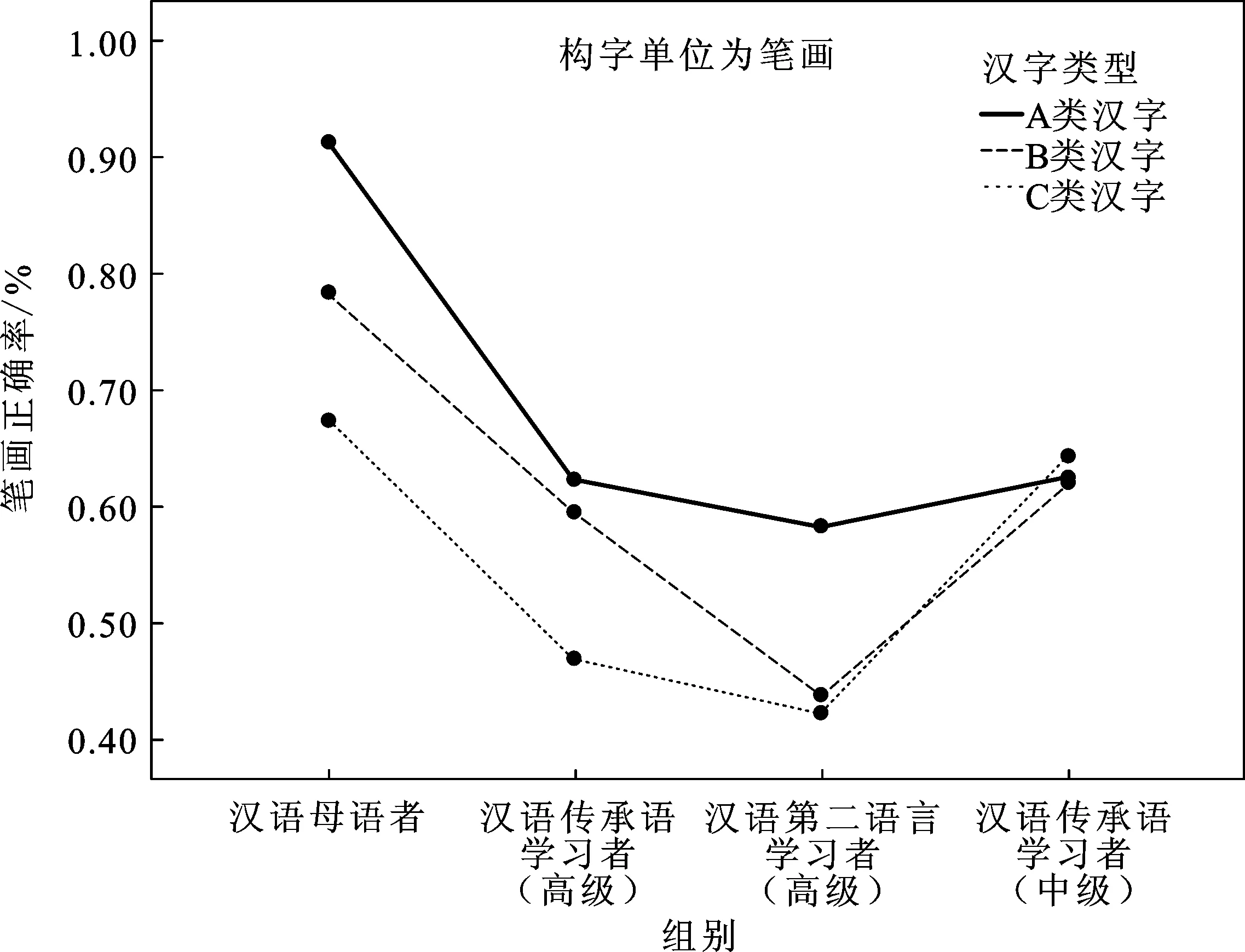

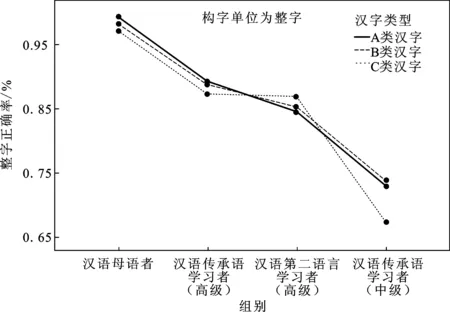

表7为不同类型汉语学习者三类汉字构字单位正确率的均值及标准差,图3、图4及图5分别为不同类型汉语学习者三类汉字笔画、部件及整字构字单位正确率趋势图,从表7可得,汉字构字单位书写偏误在笔画、部件及整字中均有体现。

图3 不同类型汉语学习者三类汉字笔画构字单位正确率趋势图

图4 不同类型汉语学习者三类汉字部件构字单位正确率趋势图

图5 不同类型汉语学习者三类汉字整字构字单位正确率趋势图

表7 不同类型汉语学习者三类汉字构字单位正确率的均值与标准差

重复测量方差分析结果显示:被试类型主效应显著,F(3,87)=63.855,p<0.001,η2=0.688;汉字类型主效应显著,F(2,58)=78.523,p<0.001,η2=0.730;构字单位偏误主效应显著,F(2,58)=195.538,p<0.001,η2=0.871;被试类型与汉字类型交互作用显著,F(6,174)=4.727,p<0.001,η2=0.140;被试类型与构字单位偏误交互作用显著,F(6,174)=14.496,p<0.001,η2=0.333;汉字类型与构字单位偏误交互作用显著,F(4,116)=10.062,p<0.001,η2=0.258;被试类型与汉字类型与构字单位偏误交互作用显著,F(12,348)=6.193,p<0.001,η2=0.176。

进一步简单效应分析表明:在被试类型条件下,就汉语母语者而言,针对A类汉字,笔画构字单位偏误和部件构字单位偏误、笔画构字单位偏误和整字构字单位偏误均有显著性差异(p<0.001),部件构字单位偏误和整字构字单位偏误无显著性差异(p=0.448);针对B、C两类汉字,三类构字单位偏误两两比较均有显著性差异(p<0.05)。

就高级汉语传承语学习者和高级汉语二语学习者而言,针对A类汉字,三类构字单位偏误两两比较均有显著性差异(p<0.001);针对B、C两类汉字,笔画构字单位偏误和部件构字单位偏误、笔画构字单位偏误和整字构字单位偏误均有显著性差异(p<0.001),部件构字单位偏误和整字构字单位偏误均无显著性差异(p>0.05)。

就中级汉语传承语学习者而言,针对A、C两类汉字,笔画构字单位偏误和部件构字单位偏误、部件构字单位偏误和整字构字单位偏误均有显著性差异(p<0.05),笔画构字单位偏误和整字构字单位偏误无显著性差异(p>0.05);针对B类汉字,三类构字单位偏误两两比较均有显著性差异(p<0.05)。

进一步简单效应分析表明:在汉字类型条件下,针对A、B、C三类汉字的笔画、部件及整字构字单位偏误,汉语母语者和汉语非母语学习者均有显著性差异(p>0.05)。

针对A类汉字的笔画构字单位偏误、B类汉字的部件、整字构字单位偏误及C类汉字的笔画、部件、整字构字单位偏误,高级汉语传承语学习者和高级汉语二语学习者均无显著性差异(p>0.05)。针对A类汉字的部件、整字构字单位偏误、B类汉字的笔画构字单位偏误,高级汉语传承语学习者和高级汉语二语学习者均有显著性差异(p<0.05)。

针对A类汉字的笔画构字单位偏误和B类汉字的笔画、部件构字单位偏误,高级汉语传承语学习者和中级汉语传承语学习者无显著性差异(p>0.05),针对A类汉字的部件、整字构字单位偏误和B类汉字的整字构字单位偏误及C类汉字的笔画、部件、整字构字单位偏误,高级汉语传承语学习者和中级汉语传承语学习者均有显著性差异(p<0.05)。

针对A类汉字的笔画构字单位偏误及A、B、C三类汉字的部件构字单位偏误,高级汉语二语学习者和中级汉语传承语学习者均无显著性差异(p>0.05)。针对A类汉字的整字构字单位偏误及B、C两类汉字的笔画、整字构字单位偏误,高级汉语二语学习者和中级汉语传承语学习者均有显著性差异(p<0.05)。

进一步简单效应分析显示:在被试类型条件下,就汉语母语者而言,针对笔画构字单位偏误,三类汉字两两比较均有显著性差异(p<0.001);针对部件构字单位偏误,A、B两类汉字和A、C两类汉字均有显著性差异(p<0.05),B、C两类汉字无显著性差异(p=0.148);针对整字构字单位偏误,三类汉字两两比较均无显著性差异(p>0.05)。

就高级汉语传承语学习者而言,针对笔画构字单位偏误,A、B两类汉字无显著性差异(p=0.437),A、C两类汉字和B、C两类汉字均有显著性差异(p<0.05);针对部件构字单位偏误,A、B两类汉字和A、C两类汉字均有显著性差异(p<0.001),B、C两类汉字无显著性差异(p=0.655);针对整字构字单位偏误,三类汉字两两比较均无显著性差异(p>0.05)。

就高级汉语二语学习者而言,针对笔画、部件构字单位偏误,A、B两类汉字和A、C两类汉字均有显著性差异(p<0.05),B、C两类汉字无显著性差异(p>0.05);针对整字构字单位偏误,三类汉字两两比较均无显著性差异(p>0.05)。

就中级汉语传承语学习者而言,针对笔画构字单位偏误,三类汉字两两比较均无显著性差异(p>0.05);针对部件构字单位偏误,三类汉字两两比较均有显著性差异(p<0.05);针对整字构字单位偏误,A、B两类汉字无显著性差异(p=0.679),而A、C两类汉字和B、C两类汉字均有显著性差异(p<0.05)。

四、结论与启示

本研究以汉语母语者、汉语二语学习者及汉语传承语学习者为被试,以三类高频汉字为实验用字,采用纸笔测试法,通过对汉字书写偏误的考察,探讨不同类型汉语学习者的汉字习得,研究发现:(1)汉语母语者的汉字书写表现优于汉语非母语者,且不受笔画数或部件数的影响;(2)笔画数或部件数会制约汉语非母语者的汉字书写表现,若书写笔画数和部件数均少的汉字,高级汉语传承语学习者与高级汉语二语学习者趋同,且均优于中级汉语传承语学习者;若书写笔画数多、部件数少或笔画数、部件数均多的汉字,三者的表现趋同;(3)汉语母语者、高级汉语传承语学习者和高级汉语二语学习者的汉字加工单位不受笔画数或部件数的影响,均为小层级单位;(4)中级汉语传承语学习者的汉字加工单位受笔画数或部件数的制约,当加工笔画数、部件数均少或笔画数、部件数均多的汉字,其加工单位可为大层级单位也可为小层级单位;当加工笔画数多但部件数少的汉字,其加工单位为小层级单位。

以上发现对汉语非母语学习者的汉字教学,具有如下启示:(1)汉字教学应持续关注笔画和部件在汉字书写中的重要性。笔画和部件作为现行汉字结构单位最基础也最重要的两级,前者是汉字的书写元素、后者是汉字的构型元素[31]。故而实际教学中,我们应以笔画为起点,以部件为关键。(2)汉字教学要选取恰当的教学策略[32],针对高级汉语传承语学习者和高级汉语二语学习者,因其汉字加工单位不受笔画数或部件数的影响,均为小层级单位,故应采用笔画策略。而针对中级汉语传承语学习者,因其汉字加工单位受笔画数或部件数的制约,可为大层级单位也可为小层级单位,故应综合采用笔画策略和字形策略。

*本文系甘肃省社科规划一般项目“中亚华裔留学生中华文化认同及华文教育研究”【20YB033】的阶段性成果。

附录 实验用字的笔画数、部件数、频率及实验语料[33]

注释:

[1] O.Kagan,K.Dillon,“Issues in Heritage Language Learning in the United States”,EncyclopediaofLanguageandEducation,4,2008,pp.143-156.

[2] 张广勇:《国外继承语习得研究新进展》,《现代外语》2014年第1期,第127~136、147页;曹贤文:《海外传承语教育研究综述》,《语言战略研究》2017年第3期,第67~77页。

[3] S.Montrul,“How Similar are Adult Second Language Learners and Spanish Heritage Speakers?Spanish Clitics and Word Order”,AppliedPsycholinguistics,31(1),2010,pp.167-207;张广勇:《国外继承语习得研究新进展》,《现代外语》2014年第1期,第127~136、147页;曹贤文:《海外传承语教育研究综述》,《语言战略研究》2017年第3期,第67~77页。

[4] P. Duff,D.Li,“Rethinking Heritage Languages: Ideologies,Identities,Practices and Priorities in Canada and China”,RethinkingHeritageLanguageEducation,2014,pp.45-65;X.Xiang,“The Teaching of Chinese to Heritage Language Learners at the Post-Secondary Level”,ChineseLanguageEducationintheUnitedStates,2016,pp.167-194.

[5] Y. Xiao,“Teaching Chinese as A Heritage Language; Keys to Success”,Teaching Chinese as A Foreign Language,Theories and Applications,2009,pp.175-192;[德]柯彼德:《汉语国际化的若干问题》,《语言教学与研究》2020年第3期,第1~9页。

[6] [德]柯彼德:《汉语国际化的若干问题》,《语言教学与研究》2020年第3期,第1~9页。

[7] 江新、柳燕梅:《拼音文字背景的外国学生汉字书写错误研究》,《世界汉语教学》2004年第1期,第60~70、4页;梁源:《从书写偏误看汉语二语学习者的汉字习得》,《语言教学与研究》2019年第4期,第33~44页。

[8] 彭聃龄、王春茂:《汉字加工的基本单元:来自笔画数效应和部件数效应的证据》,《心理学报》1997年第1期,第9~17页;徐彩华、刘婷、刘燕君:《汉语二语学习者汉字识别中的整体/成分加工倾向研究》,《语言文字应用》2022年第1期,第56~69页。

[9] 罗艳琳、陈墨、彭聃龄:《整字、部件与笔画对笔画构成汉字的影响》,《心理学探新》2008年第1期,第28~32页;史林、张丽妹:《新加坡不同家庭语言背景下的华族中学生汉字书写偏误分析》,《对外汉语研究》2019年第1期,第152~160页。

[10] M.Thomas,“Assessment of L2 Proficiency in Second Language Acquisition Research”,LanguageLearning,44,1994,p.307;A. Tremblay,“Proficiency Assessment Standards in Second Language Acquisition Research:‘Clozing’ the Gap”,StudiesinSecondLanguageAcquisition,3,2011,pp.339-372.

[11] 梁源:《从书写偏误看汉语二语学习者的汉字习得》,《语言教学与研究》2019年第4期,第33~44页;徐彩华、刘婷、刘燕君:《汉语二语学习者汉字识别中的整体/成分加工倾向研究》,《语言文字应用》2022年第1期,第56~69页。

[12] 张广勇:《国外继承语习得研究新进展》,《现代外语》2014年第1期,第127~136、147页;吴菲:《继承语者理解和产出汉语关系从句的实验研究》,《语言文字应用》2021年第2期,第89~102页。

[13] “东干语”是以我国近代西北方言基本词汇和语法结构为主体,以甘肃话语音为标准音,融合了俄语、突厥语族诸语言及阿拉伯语的某些语言成分,在语言要素上发生了一定变化的汉语跨境方言,其本质上仍是汉语。参见胡振华:《中亚东干学研究》,北京:中央民族大学出版社,2009年,第350页;周庆生:《东干语案例可以作为语言传承畅通与中断的典型》,《语言战略研究》2017年第3期,第82~83页。

[14] 张海威:《研究用汉语水平分级测试方法对研究结果的影响》,《语言教学与研究》2018年第6期,第14~23页。

[15] B.Yuan,“Acquisition of Base-Generated Topics by English-Speaking Learners of Chinese”,LanguageLearning,45(1),2015,pp.567-603;冯丽萍、冯浩、白斯达,等:《汉语二语水平快速测试的试卷研发分析——基于等距离完形填空的研究》,《语言文字应用》2020年第3期,第69~79页。

[16] 张海威、张雪妍、张铁军,等:《留学生识字量表编制研究》,《世界汉语教学》2021年第1期,第126~142页。

[17] 冯丽萍、冯浩、白斯达,等:《汉语二语水平快速测试的试卷研发分析——基于等距离完形填空的研究》,《语言文字应用》2020年第3期,第69~79页。

[18] 严彦:《拼音文字背景初级学习者习得汉字的认知方式和加工单位调查》,《汉语学习》2013年第3期,第77~83页;梁源:《从书写偏误看汉语二语学习者的汉字习得》,《语言教学与研究》2019年第4期,第33~44页。

[19] 中华人民共和国教育部:《国际中文教育中文水平等级标准》,北京:北京语言大学出版社,2021年,第15~23页。

[20] 陈宝国、彭聃龄:《汉字识别中形音义激活时间进程的研究(Ⅰ)》,《心理学报》2001年第1期,第1~6页;张金桥、王燕:《韩国、印尼留学生汉字识别中形音义的激活》,《心理学探新》2010年第6期,第36~44页。

[21] 张金桥:《留学生汉语单字词识别的笔画数效应、词频效应和词素频率效应》,《暨南大学华文学院学报》2008年第1期,第22~29页;张娟娟:《东南亚国家华裔、非华裔学生汉字正字法意识的对比研究》,《华文教学与研究》2016年第3期,第17~26页。

[22] 李公宜、刘如水:《汉字信息字典》,北京:科学出版社,1988年,第729~989页。

[23] 张积家、王惠萍:《汉字词的正字法深度与阅读时间的研究》,《心理学报》1996年第4期,第337~344页。

[24] 徐晶晶、江新、张习文:《拼音文字背景的外国学生汉字书写表征单位的初步研究》,《国际汉语教育》(中英文)2018年第3期,第90~100页。

[25] 苏培成:《二十世纪的现代汉字研究》,上海:书海出版社,2001年,第283~358页;王宁:《汉字学概要》,北京:北京师范大学出版社,2001年,第63~66页。

[26] 杜同惠:《留学生汉字书写差错规律试析》,《世界汉语教学》1993年第1期,第69~72页;施正宇:《外国留学生字形书写偏误分析》,《汉语学习》2000年第2期,第38~41页;陈琴、刘婧、朱丽:《泰国学生汉字书写偏误分析》,《云南师范大学学报》(对外汉语教学与研究版)2009年第2期,第76~82页。

[27] 梁源:《从书写偏误看汉语二语学习者的汉字习得》,《语言教学与研究》2019年第4期,第33~44页。

[28] 梁源:《从书写偏误看汉语二语学习者的汉字习得》,《语言教学与研究》2019年第4期,第33~44页。

[29] 国家语言文字工作委员会:《信息处理用GB13000.1字符集·汉字折笔字形表》,北京:国家语委,1997年。

[30] 国家语言文字工作委员会:《信息处理用GB13000.1字符集·汉字部件规范》,北京:国家语委,1997年。

[31] 王宁:《汉字学概要》,北京:北京师范大学出版社,2001年,第63~66页。

[32] 江新、赵果:《初级阶段外国留学生汉字学习策略的调查研究》,《语言教学与研究》2001年第4期,第10~17页。

[33] 表中斜体汉字为实验用字,加粗词汇选自国家语委现代汉语语料库词频表。