韩国藏近代汉语词汇集《译语类解》*

□ 全香兰

“近代汉语”是语言学上的范畴,不是历史学上的范畴。近代汉语词汇的特点是口语词的大量产生,韩国藏《老乞大》《朴通事》系列文献作为会话类教材,为研究近代汉语口语提供了重要的资料,也因此受到国内外的广泛关注。韩国还有一批文献收录了大量的近代汉语口语词汇,这类文献韩国统称为“类解”文献。“类解”文献主要刊行于17 世纪中叶至19 世纪末,收集了当年中国北方常用的汉语口语词,并按天文、时令、气候等门类进行分类,再用当时的谚文对每个词条做了注音、注释,因此叫做“类解”。本文要介绍的《译语类解》①慎以行、金敬俊、金指南:《译语类解》(影印本),首尔:亚细亚文化社,1974 年。是朝鲜时期编撰的类解文献中最具有代表性的文献。该文献以汉朝对译分类词典的形式集中反映了中国明清时期的口语词汇,为近代汉语晚期②方一新将近代汉语划分为三个时期:早期——晚唐五代至北宋;中期——南宋、金至元代;晚期——明代至清初。参见方一新:《中古近代汉语词汇学》,北京:商务印书馆,2010 年,第18 页。的汉语词汇研究提供了难得的资料。目前该文献还没有得到学界的广泛关注,本文将基于文献文本对《译语类解》的具体内容和特点及其文献价值进行较为详细的介绍。

一、《译语类解》其书

朝鲜时期是韩国译学蓬勃发展的时期,这与韩国文字训民正音的问世有直接关系。朝鲜时期的司译院是专门培养翻译人才的机构,并为培养翻译人才编写出大量的译学教材。从其取才出题备用书目来看,主要采用的教材大体分为语言讲读类和辞书类。司译院的教学以实际应用为主,因此其所用教材也是以口语练习为主,学界较为熟悉的《老乞大》《朴通事》系列文献便是汉语语言讲读类教材。辞书类教材主要有《译语类解》《蒙语类解》《同文类解》《倭语类解》等,分别代表四学——汉学、蒙学、清学(15 世纪前称“女真学”)和倭学。由于韩国始终以汉学为中心,因此《译语类解》是其中最具代表性的词汇集,刊印时间也早于其他类解,在收词及体例上也影响了其他类解文献。该文献为木刊本,分上下两卷,分两册而成,刊印于1690 年,主要收录17 世纪汉语口语词语,共收录4690条词语①笔者研究发现,关于《译语类解》的收词量不同学者的统计数据有所出入。据笔者了解,这些研究依据皆为亚细亚出版社影印的古图书本,数据理应相同,为此笔者对所见到的不同数据做了整理,如表1:

。遗憾的是现存版本都没有序、跋等刊记,无从了解编撰详情。幸好《通文馆志》卷8 什物条《译语类解补》有一段与此文献相关的记录:“康熙壬戌老峰闵相国令院官慎以行·金敬俊·金指南质问于汉人文可尚·郑先甲修正至庚午令官郑昌周·尹之兴·赵得贤捐财刊板”

②

李基文:《译语类解解题》,见《译语类解》(影印本),首尔:亚细亚文化社,1974 年,第6 页。

此记录呈现了该文献的刊印时间、负责人、编撰者、修订者以及出资人等信息,而且还有一个不可忽略的信息为该文献当时经汉人审定。《译语类解》现“收藏于首尔图书馆的奎章阁、古图书、一蓑文库,garam 文库,共两种印本,其中古图书本的刊印时间最早”

③

同上,第6 页。延圭东对印本的时间先后有异议,见《译语类解现存本에대한一考察》(《国语学》1995 年26 期,第293 —316 页)。

,目前从韩国各大图书馆中较易接触到的便是亚细亚出版社1974 年影印的古图书本,本文的介绍也以此版本为准。《译语类解》刊印85 年后的1775 年金指南之孙金弘喆继承祖业对其进行补充,整理出《译语类解补》收词2297 条,其体例基本遵循《译语类解》。为此,《译语类解》上下卷

④

笔者从韩国国立中央图书馆收集到《译语类解》的抄本,上下卷合本,收词有所删减,字迹秀丽。

与《译语类解补》加起来收词共6987 条。

二、《译语类解》中词语的分类及编排体例

(一)《译语类解》中的词语分类

《译语类解》是一部汉朝对译分类词典,此书共分62 个门类,分上、下两册。上册分43 个门类:天文、时令、气候、地理、宫阙、官府、公式、官职、祭祀、城郭、桥梁、学校、科举、屋宅、教阅、军器、田渔、馆驿、仓库、寺观、尊卑、人品、敬重、骂辱、身体、孕产、气息、动静、礼度、婚娶、丧葬、服饰、梳洗、食饵、亲属、宴享、疾病、医药、卜筮、筭数、争讼、刑狱、买卖;下册分19 个门类:珍宝、蚕桑、织造、裁缝、田农、禾谷、菜蔬、器具、鞍辔、舟舡、车辆、技戏、飞禽、走兽、昆虫、水族、花草、树木、琐说,涉及生活中的方方面面。

《译语类解》这些门类的设定与划分应是受中国《华夷译语》的直接影响。《华夷译语》是明清两代为了与周边民族之间的交流而编撰的汉外对译词汇集,起始于洪武十五年(1382),主要用汉字记录其他民族的词汇,先后编撰十三种语言。《华夷译语》中《朝鲜馆译语》是记录朝鲜语言的词汇集。《朝鲜馆译语》的成书年代推测为明永乐六年(1408),该词汇集共收录596 个词汇,分为19 个门类:天文门、地理门、时令门、花木门、鸟兽门、宫室门、器用门、人物门、人事门、身体门、衣服门等。这些门类的划分说明《译语类解》与《华夷译语》之间存在传承关系。据乌云高娃的研究,《华夷译语》的蓝本是元世祖至元年间所编蒙汉合璧分类辞典《至元译语》①乌云高娃:《元明清蒙汉合璧辞典及其对朝鲜“类解书”的影响》,载《民族语文》2015 年第4 期,第92 页。。从《至元译语》的天门、地理、人事等22 个门类看,二者之间的确存在密切关系。《华夷译语》中第一个编撰的词汇集为《蒙古译语》,因此可以推断《华夷译语》应是受《至元译语》的影响,进而影响到《译语类解》。再往前追溯,就会发现中国辞书之祖《尔雅》才是词汇分类辞典最早的范本。《尔雅》的释天、释地、释山、释水等的门类划分显然是后续分类辞典的蓝本。从渊源上看,现有词汇集的编撰均承袭《尔雅》的体例。

(二)《译语类解》的编排体例

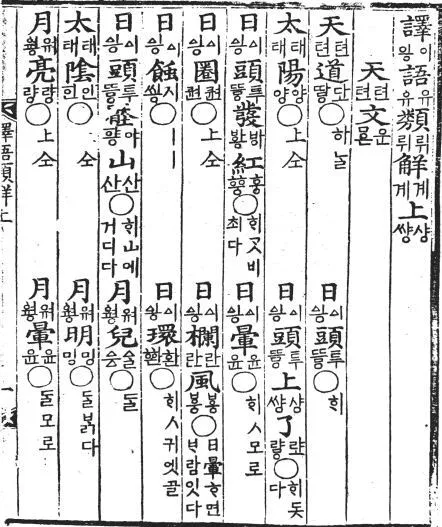

《译语类解》体例先按不同门类划分,再对每个词条进行注音注释(见图1)。从版面上看,每一版面为20 列,门类标题占一列,每一列基本安排两个词项,个别词项因释义偏长单独占一列,但此编排属个别现象。每一个词条的安排是先列标题词,然后注音注释,再加补注。注音以字为单位,在每一个汉字下面用谚文标上读音,读音为两套系统,左为正音右为俗音,没有声调标注。正音指自《洪武正韵》以来韩国韵书所采用的汉字标准音,俗音指当时北方的实际读音。注音后面标上符号“〇”,以此隔开读音和释义。由于空间有限,释义分两列书写,字号也小于标题词。释义与补注之间也用符号“〇”隔开。

图1 《译语类解》首页a 面

(三)《译语类解》标题词的排序

《译语类解》属于分类词典,该书4690 个词项分属于62 个门类,每个门类里的词项如何排序对编撰者来说是需要一个设计的。据笔者观察,该词典标题词的排序有一定的规律。语义上,意义相似相关的词集中安排;空间上,是按从高到低,从大到小,从外到里的顺序排序;时间上,按事情发生的时间顺序排序。另外,先列类概念后排种概念,先列上位词后排下位词。如“亲属”类,从祖父辈“大大公、大大婆、大公、大婆”开始往下排到孙子辈“孙子、外甥、孙女婿、外甥女婿”;“宴享”类,从“请客、客来、接客”开始,按事情发生的顺序进行排序,先是喝茶相关的词,接着是摆席、喝酒、吃饭、看戏、送客相关的词,最后以“送客、留步、请上马、打搅”结束。“服饰”类,先从头饰开始往下介绍衣裳、裤子、鞋子。鞋子相关的词,先排上位词“鞋子”,接着排“坛鞋、礼鞋、撒鞋、兀剌”等。在词项排序中又一个较明显的规律是同义词和反义词的安排。《译语类解》把同义关系的词排在一起,排在第二的词项释义就用“上仝”来表示,视觉上比较醒目。反义关系的词通常也挨着出现,但不是绝对的。总之,《译语类解》的词项按一定的规律进行排序,而且大规律下套着小规律一层一层往下展开。每一门类的排序会根据词项的性质有所不同,总体上尽量做到符合人的认知习惯。

三、《译语类解》的释义方式及特点

关于《译语类解》的释词方式已有多位学者进行探讨,如朴香玉根据对译方式分为五种类型:第一种是对译语用纯朝鲜语记录的;第二种是对译语用“上仝”来标记;第三种是朝鲜语固有词和汉语词共同使用对译的类型;第四种是与词条的汉字不一样,但也使用汉字对译的类型;第五种是词条本身直接充当对译词的情况。①朴香玉:《〈译语类解〉的成书及结构探析》,载《文献资料》2014 年第28 期,第32 页。金哲俊等根据标记方式把其释词方式分为七种:标题语〇——;标题语〇——[ha]다;标题语〇汉字词;标题语+汉字词+朝鲜语;标题词〇——+朝鲜语;标题语〇汉字词+[ha]다;标题语〇上仝。此外,其又把补充说明总结为“方音形、呼形、或形、或称形、或呼形、或曰形”等24种;②金哲俊、赵光范:《朝鲜朝汉语学习书〈译语类解〉文献综述》,载《东疆学刊》2017 年第3 期,第29 页。朴赞植则根据释义特征,把词汇项的对译方式分为19种。③朴赞植:《类解类译学书研究1》,首尔:亦乐图书出版社,2008 年,第28 —29 页。分类类型如此之多,是对译词与补注之间的不同组合方式造成的。从以上几位学者的分类中我们可以大体了解到《译语类解》释义方式的丰富性及多样性。分类的不同源自不同的研究目的,《译语类解》属于词典类文献,因此本文要从词典学的角度去分析其释义方式。尽管该文献呈现的释义形式多样,但从词典学的角度可以概括为三种方式:对译,解释,补注。《译语类解》对标题词的释义主要采用了对译的方式,即用朝鲜语翻译汉语标题词。若遇到难以翻译的词项,就采用解释的方式。最后,对那些需要附加说明的词项添加了补注。

(一)对译

《译语类解》对标题词的释义主要采用对译,对译时最为简洁明了的方法是提供对应词。对应词可以是固有词,或是汉字词,选择哪一种主要取决于当时的语言使用情况。对当地人来说,通俗易懂的固有词是首选,但没有对应的固有词或者汉字词的使用率高于对应固有词时会选择汉字词。至于文字的选择,固有词采用谚文,大部分汉字词采用汉字,一小部分汉字词采用谚文形式,汉字与谚文的混合式也是普遍现象。用汉字书写汉字词有多种原因,一是为了避免谚文转写后带来的同音干扰。谚文是表音文字,汉字转写为谚文就会失去视觉上的区别特征,易造成同音混淆导致意义不确定。二是部分汉字词使用率不高,对当地人来说并不熟悉,汉字书写有助于词义的理解。三是从书写空间来看,在有限的空间里用最简短的方式进行解释,汉字是最有效的表达方式。释义中部分汉字词以谚文形式出现,如“비단(绯缎)、념쥬(念珠)、도적(盗贼)、조심(操心)하다”等。朝鲜语对汉字词的借用是有层次的,有些词使用频率高逐渐进入常用词系统,而有些词只是临时借用。释义中采用谚文书写的汉字词基本上都是使用频率高的词汇,可以认为这些词已进入朝鲜语词汇系统。此外,因文献收录的词项并不局限在词单位,还收录大量的短语,因此对译形式不一,有的是词语的形式,有的则是短语或语句的形式。总之,《译语类解》的编写目的是掌握标题词的词义,因此释义的重点在于简洁而准确地解释目标词,释义中呈现的多种形式皆为此目标服务。

(二)解释

《译语类解》的释义主要采用对译的方式,但若遇到翻译解决不了的情况,则采用解释的方式。这种方式通常适用于朝鲜语言中没有对等词语的情况。比如,殿里:皇帝(皇帝所处之地)、东宫:太子(太子所处之地)、笺文:太子와諸王(向太子与诸王禀报之文)、寡蛋:(没有公鸡授精的蛋)、地窖:(挖坑放粮食的地方)、平房子:(没有地板的简易的房子)、埠头:(船靠岸进行讨价还价之地)、万福:犹今之称平安,等等。这些词项对当时的朝鲜人来说可能是陌生的概念,由于找不到对应的词只好采用解释的方式。其中“埠头”“万福”等词项随着使用频率的提高逐渐固定下来,后来定型为汉字词“부두(埠头)”“만복(万福)”。但从释义中可以了解到至少当时这两个词对他们来说还是较为陌生的。

(三)补注

《译语类解》的部分词项有补注,通常用“或云、一云、或呼、旧释、俗称”等形式对标题词进行补充说明。金哲俊等整理的24 种补充说明形式就属于这类。补注虽然形式多样,但主要可概括为两种:对俗音的补注,对俗称的补注。比如,气嗓:嗓子〇气俗呼치,肉:고기〇肉俗呼又,河沿:믈〇河俗音호等对俗音的补注;磉石:柱基石〇或呼柱顶石,鸟铳:鸟铳〇一云鸟枪,军民:百姓〇一云百姓人等俗称的补注。

在现实交流当中当时的朝鲜人接触到不同方言,于是他们把这些不同的音与称呼作为补注的形式附在后面供学习者参考,以便在实践中应用起来。除了俗音、俗称的补注,也有一些其他补充内容,比如“圆寂”解释为“僧死〇烧之曰茶毗”,提供的是相关词语,又如“小娘子”解释为“쳡〇旧释고마”,提供的是不同的释义词,但此类补注数量不多。

(四)特殊标记的使用

1.原词省略标记。原词省略标记是《译语类解》采用的比较特别的标记,用杠条呈现出来。杠条代表原词,也就是用原词解释原词的对译方式。每一个杠条表示一个汉字,原词为一字的就用一个杠条来表示,两个字的就用两个杠条,以此类推。如“印:—;月蚀:——;呈交:——하다;常行酒:———”,即“印”的释义是“印”;“月蚀”的释义是“月蚀”;“呈交”的释义是“呈交하다”;“常行酒”的释义是“常行酒”。《译语类解》没有刊记,因此释义的原则及具体用意只能根据文献呈现的规律及现象进行猜测。据考察,1657 年的《语录解》原刊本就已出现这个符号。若按常理推测,既然是词形相同,就可以用简单的符号代替,这与目前的词典例句遇到本条目时替用的“~”符号如出一辙。这种方式不仅可以减轻刻印带来的辛苦,同时也起到提示作用,既经济又实用。这类词基本都是从汉语中直接借用。

2.“上仝”标记。《译语类解》释义中出现大量的“上仝”标记。“上仝”即是汉语“同上”的韩文语序。从语义的角度看,这类词与上一条词构成同义或近义关系。如“特早—狠早、潮退—潮落、怀身—怀躭—重身、中举—应举—中科”等。据笔者统计,这类词文献中有660 余组,涉及的词项共1266 条。“上仝”标志不仅给学习者提供语义上的特殊信息,从经济实用的角度看,如上述原词省略标记一样,也起到减轻刻印负担的作用。训民正音颁布之后编写的第一部韵书《东国正韵》(1448)中就出现“上同”的用法,只是汉字用的是“同”字而不是“仝”字。“上仝”类的相关词汇相互间构成同义或近义关系,有其独立研究价值。

四、《译语类解》收词特点

《译语类解》收录17 世纪中国北方的汉语常用词语,整体来说双音节和三音节最多,占总数的95%,四音节、单音节次之,其他音节加起来不到10 条。文献里面出现大量的口语词、方言词,而且还收录大量的短语甚至语句,收词并没有局限在词单位。

(一)收录大量口语词

《译语类解》收录大量的口语词跟司译院的性质有关。朝鲜时期吏文的写作由承文院负责,而译官的培养则由司译院负责,因此提高口语能力是司译院的主要培养目标。《译语类解》是为会话教本而编的工具书,为此收录了大量常用口语用词,如“贵姓、贵眷、贵寿、贵庚、怎么敢、不敢、哎么、多谢、多承厚意”,还出现了骂人用的“狗娘的、驴养的、该死的、王八崽子、狗崽子、狗奴才”以及书面文献语中很少出现的粗秽之词。不仅如此,还出现大量带语气词“了”的标题词,如:“噎了、小产了、喉急了、乏了、睡醒了、粥漫了、烙了、汤了唇、嗓子渴了”等。口语词的大量收录是该文献的主要特点。

(二)收录多种方言词

《译语类解》收录的主要是中国北方方言,但也收录了不少其他方言。如:“甜食,南话饵”“臭椿树,‘江东人曰虎木树’‘北方人呼曰山椿’”“头口,关内之话”“牲口,关东之话”“寒家,吴楚人曰侬”“寒居,山东人曰洒家”等。通过这些补注可以了解该文献不仅收录了当时的通用口语,还记录了多种方言词。其实,文献中明确标注具体方言的例子是少数,多数是以“一云”“或呼”“一作”等标注形式出现。比如“知道,一云晓得”“咬牙,一云哏齿”“中了,一云著了”“烟洞,或呼烟窗”“曲尺虫,一作曲曲虫”“藕花,一云芙蓉”“东块子,一云东巴剌”等。朝鲜人在与中国人打交道时难免遇到同一个概念的不同说法,于是常用说法作为标准处理为标题词,其他用法作为补注附在后面,以便在实际交流中实现有效的沟通。

(三)收录短语、语句

《译语类解》收录的标题词不限于词汇,还收录短语、惯用语等。如,仅“动静”类就收录以下短语:“叉手、拱手、背叉手、搓手、撚手、点手、转身、起身、蹲身、低头、回头、点头、回看、仰看、偷看、转眼、睁眼、闪眼、挤眼、丢眼色、扭嘴、唚嘴、擤鼻涕、揩揩眼、揩鼻涕、靠前、靠后、往后些、坐者、正坐、蹲者坐、支者坐、跪者坐、往后倒、踢者、伏者、乏了、一打里睡、露天睡、通脚睡、颠倒睡、挤者睡、睡醒了”等。再如,“琐说”类的“四字类”收录“自作自受、山高水底、仰面唾天、你管他么、正缺着里、越读越生、这个去处、敢不承命、嗓子阁刺、免致错了、朵子偏了”等语块、语句。可见,编撰者对词和短语没有进行严格区分,收录词项时主要以意义为单位,以实用为原则。

五、《译语类解》的研究价值

(一)对近代汉语词汇研究提供珍贵的语料

首先,《译语类解》收录了不少国内词典遗漏的词语。比如“黄花女”“红花女”,前者我们都很熟悉,但后者较为陌生,文献对“红花女”的解释是“已嫁女”。又如,“鸟子(阳物)”“海沙(盐)”“孝椿子(老头乐)”“虎剌宾(李子的一种)”“头口(六畜通称,注:关内方言)”等,新编《近代汉语词典》皆未收录。《译语类解》出于与中国人进行口头交际的需要整理出同时代的口语词,弥补了国内记录上的不足。其次,由于有谚文的解释,部分疑难词能得到解释。文献收录的词汇所反映的是17 世纪的汉语词语,有些词语的具体含义难解,但因有谚文对译,我们可以通过对译词解读疑难词。这种解读是相互的,谚文中出现的疑难词也可以通过汉语得到解读。比如汉语“者开”其义不明,我们可以从谚文释义中得到解读,该标题词的谚文释义是“문반만여다”,即“门半开着”之义。反过来谚文疑难词也相同,如“庚帖”的释义是“오듀”,“오듀”是现代韩语中并不常用的词,韩国最大的韩国语词典《标准国语大辞典》也未收录该词,而我们可以通过汉语明确其义,而且根据词义可以推测“오듀”即“오주(五柱)”。最后,通过文献所收词汇及释义可以为近代汉语研究提供佐证。比如,学界曾经对“月亮”的来源进行过讨论,蒋绍愚认为“月亮”表示“月”是从清代开始的,明代还没有这个词。①蒋绍愚:《近代汉语研究概要》,北京:北京大学出版社,2017 年,第396 页。《译语类解》收录“月明”“月亮”归为天文类,编排顺序“月明”在前“月亮”在后,对“月明”的解释是“달(月)이밝다(亮)”,“月亮”释义为“上仝”。可见,当时“月明”“月亮”已是常用搭配,而且“月亮”的使用晚于“月明”,而“月亮”此时依然是短语,还没有词化为“月”,“月明”亦然。进一步考察文献的刊印时间,笔者发现蒋先生的判断是正确的。我们再翻阅时间晚于《译语类解》的《同文类解》(1748),发现词条中只收录“月亮”,没有“月明”,说明此时“月亮”比“月明”更加常用,但从释义来看仍未被词化。

(二)考察清初期汉语音韵情况与汉字使用情况

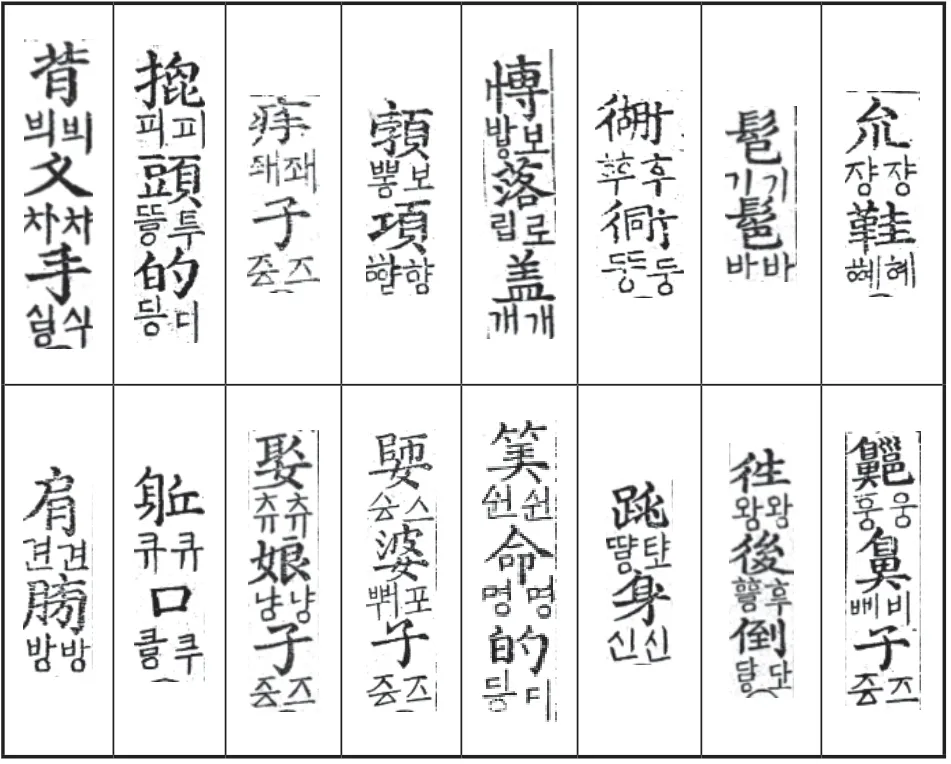

《译语类解》的注音系统分为两套,右为俗音,左为正音,并用谚文记录。俗音反映17 世纪中国北方的实际读音,而且部分词语还采用补注的形式记录了该词在其他方言中的读音,为当时的音韵研究提供了宝贵的资料。为此,金哲俊强调《译语类解》不仅是词汇集,还是一部“韵书——词汇集”。除了注音,标题词呈现的汉字的字形也提供了很多当年的汉字书写情况(见表2)。

表2 《译语类解》中的汉字字形、字体示例

从以上字形中可以看出,《译语类解》中出现了大量的俗字。由于汉字的使用不同,《译语类解》的标题词中还出现大量的异形词,比如“狠早、房檐、弓箭撒帒、者坐(蹲着)、兀剌(靰鞡)、荔支、服事(服侍)、汤了唇、运(熨)衣裳、吊尘灰、豚养儿媳、配耦、耳矢”等。文献所反映的注音和汉字有助于我们了解清代初期的音韵情况以及汉字的使用情况。

(三)为外向型汉外学习词典的理论研究提供借鉴

《译语类解》是为学习汉语口语而编写的工具书,在朝鲜半岛沿用三百年之久,其实用性与影响力是可想而知的。仔细分析这些文献的收词原则、编排特点及释义方式等,无疑为外向型汉外学习词典的编撰提供了理论和实践上的借鉴。比如从收词特点来看,“菜蔬”类不仅收录了“马蹄菜、酸蒋、羊蹄菜、黄花菜、狗脚踵菜、拳头菜、摇头菜”等蔬菜,还收录了“起萝卜、凹葱、掘芋妳(奶)、捥菜、垉菜、挑菜、劈菜叶、摘菜、齐菜、剥蒜、煠(炸)菜、宰菜”等短语,帮助学习者在学习蔬菜名的同时掌握相关的动词搭配。这种安排跟目前在对外汉语学习词典研究领域提出的集中识词、语块教学等理论不谋而合,早在17 世纪朝鲜人编撰学习词典时已经采用了这种方法。因此我们通过对文献的整理和分析,可以反观目前汉外学习词典编撰理论的合理性与可行性。

(四)可以了解汉字传播对韩国语言的影响及演变情况

《译语类解》是朝鲜时期学习汉语用的汉朝对译词汇集,其标题词用汉语,释义用的是谚文。因此释义呈现出17 世纪朝鲜语的各种表达形式、用词习惯及书写形式。比如“火铳”“鸟铳”中“铳”是同样的汉字,但是它的注音分别是“통”和“춍”,“量宽”“海量”中的“量”都翻译成“酒量”,但前者用混合词“술량”后者用汉字词“쥬량”,这些不同字音、不同词形的并存说明这一时期部分汉字音还没有固定下来,词形也在变化当中。又如,释义中“大红、草绿、绯缎、盗贼、润湿、风流、功德、坐禅、念珠”等汉字词书写为谚文,说明这些词已融入当地语言的词汇系统。而“埠头”“万福”“暗礁”等词虽然现已固定为汉字词,但从释义来看,当时还没有进入朝鲜语的词汇系统。除此之外,释义中呈现的汉字词与固有词的比例、汉字词对固有词的替换,以及释义中体现的对汉语词的理解等也有助于我们考察汉语词语在朝鲜的接受情况以及其使用情况,进而考察汉字传播对朝鲜语词汇体系乃至语言的影响。

(五)可以了解中国文化的域外传播情况

《译文类解》词汇分为62 个门类,其中祭祀、婚娶、丧葬、服饰、亲属、宴享、疾病、医学、蚕桑、织造、飞禽等类所收词汇反映了相关领域的独特文化。可以说该文献中的每一个门类都是某一个领域的文化载体,完全可以单独拿出来进行研究。如“飞禽”类收录“黄鹰、弄斗儿、松儿、窝雏鹰、野鹰、兔鹘、老鹰、白黄鹰、白角鹰、秋鹰、花鸨、百雄、悬扯的、鹰打潮、鹰跳、鹰戴帽、撒皮、五皮、鹰铳子、五指儿、叫头、架鹰、喂鹰、放鹰、抓了、摆吞、回食”等,反映了当年北方活生生的鹰猎文化。又如“织造”类,收录了各种布料,其中各种绸缎的名称多达40 来种,如“金黄、大红、小红、桃红、粉红、水红、木红、肉红、鹅黄、丁香褐、藕丝褐、鹰背褐、串香褐、葱白、明绿、柏枝绿、鹦哥绿、鸭头绿、柳青、天青、柳黄”等,显然是一部中国丝绸文化的缩影。丝绸贸易向来是中外贸易往来中重要的部分,朝鲜时期的汉语会话教材《老乞大》《朴通事》里面也有大段关于中国丝绸的对话,说明这些丝绸当时在朝鲜半岛已广为人知。

六、结 语

本文对韩国所藏17 世纪汉语词汇集《译语类解》做了详细的介绍,并总结了其主要研究价值。如李宇明在《康熙字典》学术研讨会上指出“辞书体现民族的集体记忆,保存着历史文化,也建构着当代的知识体系”④李宇明:《名人胜地的学术盛会》,载“中国辞书学会”(微信公众号),2019 年10 月20 日。httрs://mр.weiхin.qq.com/s/НchНzmYzDs1t2ОmjPQvDFg.,《译语类解》作为一本辞书承载着中韩两国人民的集体记忆,保存着一个历史时期的语言与文化。《译语类解》是朝鲜时期“类解”类文献中比较有代表性的文献,在该文献的影响下后续出现了不少类解文献,时间跨度300 年,无论从音韵、文字、词汇还是文化的角度都给我们提供了丰富的资料,尤其对中国明清时期的汉语研究来说是不可多得的资料。笔者2019 年以访问学者身份在韩国延世大学中国研究院与其进行合作研究,全面梳理韩国类解文献,《译语类解》是研究的一部分。由于此类文献收藏于韩国且涉及近代韩文,还没有得到国内学界的广泛重视,希望此文能起到抛砖引玉的作用,引起更多专家学者的关注。