ARTS 艺术

马来西亚数字艺术家SAN LIMØ作品:《钢琴》

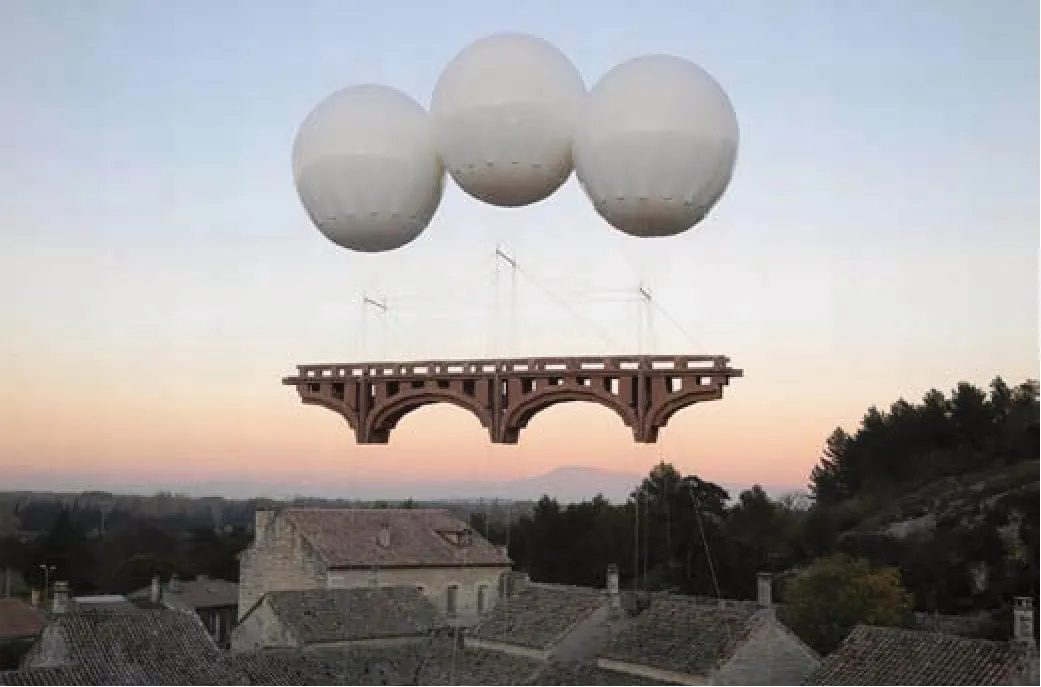

法国 巴黎 天空之城或许每个人都曾幻想拥有一座的“天空之城”。现在,这个梦已经成为现实。法国艺术家Olivier Grossetête用三个巨大的白色氦气球,将一座用瓦楞纸做成的廊桥带入空中,如羽毛般随风飘荡。该装置唤起人们内心深处的渴望,让人们相信即使在现实世界中,也可以创造出属于自己的“天空之城”。

德国 卡尔斯鲁厄 连根拔起的房子一片凌乱的工地中,起重机将一座底部缠绕着繁茂根系的房屋吊起,仿佛是从地面上拔出的树。这是艺术家Leandro Erlich的装置作品《被根牵引的房屋》。房屋底部的根系象征着人们对大地的依赖,它们承载着养分和能量,为人们的生活提供必要支持。Leandro试图通过该作品唤起人们对自然的敬重。

丹麦 哥本哈根 光浴在艺术家Øystein Sture Aspelund用红色光谱创作的一系列快闪装置作品中,一缕火红的光芒穿透树枝间的缝隙,洒在林间的小径上,宛如一道神秘的指引,引领人们去探索未知的领域;积雪覆盖的地面也被红色的光芒点缀得如同一片童话世界,梦幻而神秘……Øystein希望通过这些装置作品让人们重新认识大自然的美丽与神奇。

英国 伦敦 城市中的一抹红一座耀眼的红色建筑矗立在伦敦街头,形似一个翻转的凳子,为城市增添一抹活力。这是装置建筑事务所Haworth Tompkins用钢材和胶合板打造的快闪话剧场馆,可提供225个座位。场馆没有窗户,仅依靠顶部的4个凸起实现自然通风。考虑到可持续发展问题,建筑所使用的材料和内部的凳子均可回收利用。

日本 北海道 浮椅多把木制椅子安静地漂浮在湖面上,它们之间没有隔阂,却仿佛相隔万里,散发出无尽的孤独感。这是艺术家Hidemi Nishida的装置艺术作品《易碎的椅子》。该装置暗示着世界上那些仍未被人们涉足的地方,Hidemi以这种可视化的方式,提醒人们要用敏锐的心去观察世界,欣赏那些不为人所见的美与奇迹。

美国 拉斯维加斯 全面屏建筑MSG Sphere是全球最大的球状建筑,高约112米,宽度约157米,面积达54,000㎡。建筑的外部覆盖着大约120万个圆盘,每个圆盘包含48个独立的LED二极管,每个二极管可以显示2.56亿种不同的颜色。当这些灯全部点亮时,可以呈现出各种超现实主义的奇幻视觉效果:烟火、地球、篮球、南瓜灯、海底世界……甚至是一只巨型的“苏克鲁”之眼。

曹雅薇 紫色星球

“紫色星球”系列作品的核心思想是创造一个乌托邦精神世界,一个充满美好和想象力的奇幻宇宙。曹雅薇将水晶矿石、木头等自然之物融入作品,并以紫色为基调,将她对紫色的理解与自我精神世界相结合。紫色作为一种具有多样性和变化性的颜色,给人一种温馨、梦幻和神秘的感受。曹雅薇的作品通过运用紫色的不同变化,创造出一个“灵性”世界,展示出她作为艺术家的实力和对艺术的独特见解。该“灵性”世界起到链接作用,不仅仅是人与人之间的链接,还有人类和大自然的链接,以及众生的链接。曹雅薇的艺术是一种新型艺术,她是21世纪中国在物质和文化非常丰富的土壤里面生长出来的新生代艺术家,创作的是一种能够引领人觉醒的艺术。

冯至炫 艺术是生活的副产品

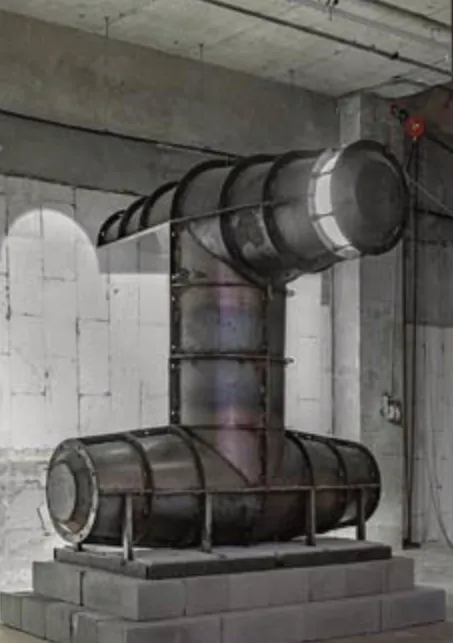

与那些致力于歌颂人类成就的雕塑家不同,冯至炫的实践完成了对人类活动的解构性致敬。他的艺术之旅从温州开始,中途停留过北京、伦敦,再辗转到南美洲的亚马逊丛林,而在疫情蔓延之际,他又回到上海。这种全球性的行迹构成艺术家多元的身份,成为他确认中国当代艺术的复调性以及中华文明叙事的强大解构工具。游牧而非久坐的工作和生活方式,促使冯至炫与陌生的现实环境形成相互理解与互动。他拒绝提供一种普遍适用于艺术语境的观点或作品,而他的雕塑则代表着他对当前地质、生态、政治、社会和伦理等方面的观点,是一种无法复制、独一无二的体验。对冯至炫来说,雕塑作品是他与现场、反思和实践过程接触的副产品,使他能够在具体的经验场所中进行艺术实践。

侯佳男 Y2K文化的再度流行

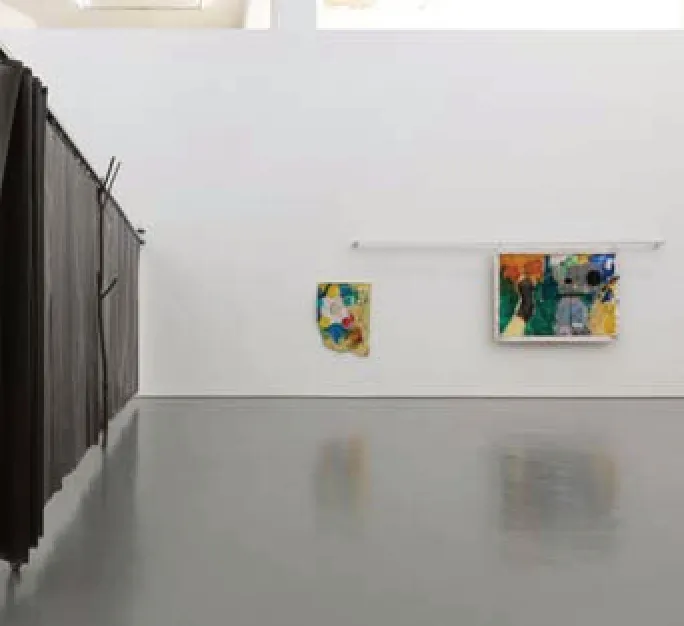

侯佳男看上去有点“漫不经心”,实际上他对自己的作品有着近乎严苛的标准。他的工作室摆放着滑板、玩偶以及一面墙的酒,但大部分时间仅仅用来观赏。一旦开始画画,他就会全神贯注,“如果走神,笔就会拿不稳,会影响画面的效果。”画面上每一笔线条的勾勒,都经过他精心的构思和计算。侯佳男有一些自己作画的“小窍门”。他准备了七八种不同宽度的胶带,创作前,他会先贴上胶带,再沿着线条绘画,不同宽度的胶带会呈现出不同的形态。通常情况下,他画完一幅画的时间是十天半个月,但后期的调整时间却是未知。刚刚完成的“春日”系列作品,画面主体是透明的喷泉,为了让它的形态更加突出,他选择用红色上色,但很快他可能又会改成其他更合适的颜色。

郭宇恒 “缸中豚脑”要爆炸

郭宇恒(SKIRUA)是一位00后新生代艺术家,她的艺术实践涵盖绘画与雕塑等多种媒介。她的作品关注互联网、社交媒体等因素引发的文化变迁和冲突,特别关注00后一代对生命、人生道路、流行文化等方面的认知,以及面临社会压力所产生的焦虑和迷茫。作为一名艺术家,郭宇恒希望通过绘画来探索人与人之间、人与社会之间不断变化的关系。在过去两年中,郭宇恒共创作9组作品,涵盖绘画与雕塑等不同媒介,将最能代表年轻人审美的可爱动漫人物作为其视觉语言。郭宇恒一直以来都向往成为虚构人物,并与虚拟动漫角色谈恋爱或与其化身的人偶结婚,最后将自己的情绪、喜好和灵魂分成无数个人偶。这种特殊的表达方式,既是对自我探索的一种尝试,也反映出当今年轻人对于真实世界的疏离感。

蒋雨 半梦半醒间

关于那些“不理解又真实存在”的许多事,蒋雨通过描绘人与自然的内外在关联,以及人与自我的关系,试图在绘画中创造出一种“猜谜游园会”般的观看体验。为准备这次个展,蒋雨花费900多天的时间,这段经历既真实又虚幻,犹如处在“半梦”状态。在混沌不清的尘世间,她如尘埃、野草般随波逐流默行向前,胸腔里的那颗心尽是不解和不安。幸运的是,童年时的美好记忆能够稍微缓解这种不安,而在画画时,蒋雨又找到一条如平行世界般的出路,可逃离可旁观……蒋雨说:“在现实和想象的基础上,我的每一次创作更多的是随性而为。”展览主题名为“半梦”,是因为在准备展览的过程中,其间的体验真实又虚幻,犹如处在半梦半醒之间。

苏予昕 “利维坦”式通道

“走尘”系列作品系统梳理了苏予昕从地质学视角发展而来的绘画材料与观念语言,其中包括对于岩石、植被、有机物与人造物的提炼与转译。在这个脉络中,苏予昕糅合了奇特的环境想象与扎实的田野功课,通过绘画开启一种对离散身份的跨文化通观,并为阅读天地宇宙建立可能性的空间。山水、地图等形式与题材作为其主观意识与认知的心理显现,亦是对写实与抽象之辩证关系的反拨和革新。苏予昕的绘画实践从移民迁徙的历史、地质、颜料变迁的方法论展开,以绘画的媒介本体讨论为落脚点。铁路和火山作为苏予昕创作的母题,既是具体的风景和再现对象,也是媒介,它们既象征着现代时间的传输机器,又是通往人类世界之外的“利维坦”式通道。

王思顺 亘古不变的“石头”

王思顺的作品涉及装置、雕塑、行为、绘画等几乎所有媒介,并以他特有的方式将不同媒介融合在一起。王思顺擅长利用环境特点和物质本身特征创作作品,将物质不同形态之间的转化作为自己创作的核心,并在其后的实验中逐步加入对“流通”在内的社会规则的讨论,以不确定的未来为目标。同时,时间与空间的关系及其相互转换也是他关心的议题。在近期的创作中,他对现成品或日常材料的运用和转换流露出一种不在乎的、轻松的、随心所欲的气质。在王思顺眼中,这些以自然力量和宇宙时间雕刻的“石头”作品已经超越辩证逻辑,他更像是在创造,或准确地说是在参与创造一个亘古不变的超级物种,这个物种大于人类,大于地球上的所有物种。

杨健 勃发的间歇泉

多年前,杨健在游历美国黄石公园时目睹过间歇泉这一自然景象:“水柱频繁地升起又落下,犹如喷射而出爆发出巨大威力,向人们展示出一股强大的地下力量。”间歇泉之力几乎不可遏止,其时而不动声色的平静状态,更加凸显出喷薄而出时的骇人气势。杨健以此命名展览,揭示出这些作品来源于那些非常时间和事件之下,个体强烈的情绪和思绪的勃发。此次展览与杨健过去为大家所熟知的装置、影像等类型的创作有所不同,主要呈现他近年来创作的绘画作品。在疫情期间由于行动受限,绘画成为杨健自我“救赎”的力量。杨健将这一阶段的工作视为建造未来创作系统的星座蓝图,这些作品呈现出杨健所强调的“艺术家的画”和“画家的画”之间的显著区别。

陈佩斯

中国演员

“我们和观众是共生关系,没有观众的笑声就不是喜剧。”

创造笑声,这是陈佩斯的硬逻辑。极少有艺术家的创造力跟年龄增长成正比,陈佩斯却是一个偏差值:从电影、小品,再到话剧,一次比一次更接近经典。他曾被时代垂青,却主动跨过当下,一步一阶向他坚信的艺术南天门走去。

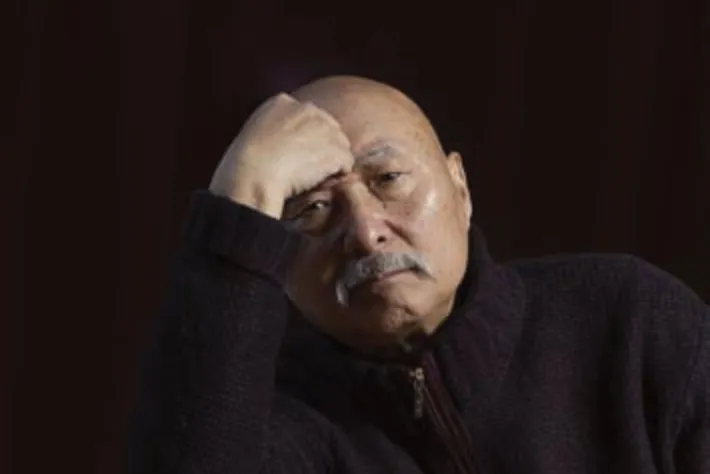

李雪健

中国演员

“我希望大家记住我演的人物,忘记李雪健这个人,我的一切都在我的艺术创作里。”

李雪健的表演里,有人类对苦难惊人的忍耐力和极致的善良;也在一些时候,影影绰绰指向制造这些苦难压抑的根源以及让人无力的循环往复。作为一名演员,李雪健成为这些情感与命运的总和。

朱珠

中国演员

“最属于自我的东西是最有创造力的东西。在截然不同的表达中,可以找到人性的共性。”

朱珠出道18年,在主持、音乐、戏剧的路上都深深浅浅走了一段。如今,她也成为了一名艺术收藏家。在她看来,当代艺术传递着一种反叛精神,不是一定要反对谁,而是坚持自我。

马秋莎

中国艺术家

“艺术可以唤起人们共情的能力,增进彼此的联结,让世界往好的方向去转变。”

在马秋莎曾经的观念里,艺术首先是一种自救,让她从幼年那种压抑的情绪里摆脱出来,可以勇敢地表达自己,哪怕表达的内容是很个人的,很小的。如今,她对艺术的看法似乎已经打破“小我”的界限。

辛爽

中国导演

“我现在的明确,是因为所有的条件都促成我看见这条路。也许走到某处,其他条件又可能让我改变方向。如果能走到那儿,我就走到那儿,如果走不到,我也会选择转向。”

当下的辛爽明确一件事,那就是自己可以成为一个讲故事的导演,完成和观众的有效沟通,但对于未来,他仍没有定数。

罗大佑

中国台湾歌手

“生命中还有许多新鲜的事物,比如我最近‘移情别恋’,放下了吉他,开始弹钢琴。

过去的几十年里,罗大佑替年轻人发出了自己的声音,也收到属于时代的回响。这几年,他依然活跃在乐坛,但他始终觉得不够,永远在等“新的自己成长出来”。

景焕

中国指挥家

“这个行业要怀着敬畏之心去对待,我们知道的东西永远只是冰山一角。”

景焕认为自己在指挥这行还是个小学生,相比技巧,指挥更需要成熟的心智和深厚的文史根基。要理解作品,再把它转化成鲜活的东西传给乐队,乐队再同时传给观众,这个过程更重要。

周艟

中国收藏家

“我收藏作品的标准是能否在他们的作品中感受到美学的极致,并且要有超时代的美学表现。”

周艟将自己定义为“后尤伦斯时代的收藏家”,他希望靠自己单打独斗的累积,成为年轻艺术家最大的伯乐和藏家之一,挖掘和持有这个时代标杆的、最具潜力的艺术家的作品。

李玟

中国香港歌手

“现在我是女战士,我将要面临人生新的挑战和新的开始。”

千禧年,李玟以精灵之姿陡然出现,重新定义美,为当时的华语乐坛树立起一种崭新的审美范式。如今,属于李玟的“战斗”结束了。她提示我们,自己曾经拥有一个绮丽的世界,也告诉我们,一切都会落幕散场。

伍伟

中国艺术家

“我更看重作品背后的观念,而非面貌、语言和图像本身。”

如果单从作品形式来看,伍伟可能会被误认为是“材料至上”的艺术家。事实上,伍伟非常警惕参与关于“材料”的展览。他觉得“皮毛”可以变成独立语言了,它“出神”了,可以代表一个艺术家的力量,甚至代替艺术家在场。