“好肌肉”与“坏脂肪”:数智时代的人类如何言说身体

刘芷言

在人类学的视域下,身体观是一块研究基石。以古希腊为例,苏格拉底在死前曾与众人探讨了生死的话题。苏格拉底认为身体给人带来欲望、爱以及情感,这些因素不仅是灵魂的障碍,而且玷污了灵魂的纯洁。“灵魂从肉体中解脱出来的时候是纯洁的,没有带着肉体给它造成的污垢,因为灵魂在今生从来没有自愿与肉体联合,而只是在肉体中封闭自己,保持与肉身的分离。[1]”因此,苏格拉底的身体观可用四个字总结:抑身扬心。后来,柏拉图继承了这一传统,并在很长一段时间主导着西方世界。到了近代,笛卡尔提出了“身心二元论”,让身体进入到了哲学的探讨范畴。然而,笛卡尔的身体观没有跳脱出柏拉图的模式,仍然是沿着“抑身扬心”的道路在前进。笛卡尔通过“我思故我在”表明:人的存在是因为意识,而不是身体。不过,笛卡尔并未忽略身体的存在。他认为,人的思想经由上帝这个终点,才形成“有一个世界,人有肉体[2]”的现状。直到梅洛-庞蒂提出了“身体意象性”,西方学界才从本体论入手,通过感知来证明身体的存在:“当我实现身体的功能,我是走向世界的身体,我才能理解有生命的身体的功能。[3]”之后,福柯从规训的角度出发,将身体视为作用的对象展开论述,具体可分为早期的身体规训与后期的生存美学。在《规训与惩罚》中,福柯指出:“在任何一个社会里,人体都受到极其严厉的权力控制。[4]”并且,身体就是这些控制最直接的受力点。他以将农民训练为士兵的过程为例,指出身体被拆分成诸多零件以便接受操练。“它监督着活动过程而不是其结果,它是根据尽可能严密地划分时间、空间和活动的编码来进行的。这些方法使得人们有可能对人体的运作加以精心的控制,不断地征服人体的各种力量,并强加给这些力量以一种驯顺——功利关系。[4]”后来,福柯的身体观逐渐从“生命的权力”转向“自身的技术”,最终走向生存美学。福柯认为,古希腊的奴隶无法拥有对身体的所有权,因此,只有贵族才能通过体育项目利用并认识身体,从而获得美的权力。在这个研究过程中,福柯发现了“关怀自身”的深厚内涵。他认为,“关怀自身”包括身体上对自己的照料、锻炼,还有精神上的训练和维护,这既是一个概念,又是一种实践。福柯希望通过“关怀自身”,让人类走出现代性的困境,恢复人之所以成为人的原生状态。总之,西方学界对身体的探讨,在20 世纪之前,都是回避的、打压的,甚至是贬低的。到了20 世纪,梅洛-庞蒂才扭转了这种抑身扬心的局面,让身体在学术上拥有了作为本体被讨论的话语权,并在福柯等学者的研究下得到了进一步的发展。可见,西方的身体观史是一个从被贬低到被看到再到被强调的过程。

与西方不同的是,古代中国的身体观不但不会贬低身体,还会把它和心灵放在同一位置。汉语里有许多有关身体和心灵的成语,比如“身心合一”“正身清心”等。身体和心灵的地位同等重要,并且身往往在心的前面。“宠辱若惊,贵大患若身……吾所以有大患者,为吾有身。[5]”在老子看来,身体是生命最大且最直接的载体,是人类产生一切思想、情感和行动的源泉。《论语》有言:“吾日三省吾身。[6]”倡导应当积极入世的儒家思想将身体作为人类进行反思和观察的第一作用点,这与古希腊时期所倡导的“身体乃灵魂的枷锁”相反,昭示了身体在中国文化中,是作为生命的本体之一而存在的。《礼记·大学》认为:“古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家,欲齐其家者,先修其身。[7]”其中,“明德”是一个人的最高境界,即灵魂上的修养和升华。要做到这一点,就要从修身开始。《礼记·大学》里所说的“修齐治平”和梅洛-庞蒂的“身体意象性”有着相同的逻辑,即身体是人类感知环境,最终与世界相连的桥梁。在身体的本体论上,中国文化不仅将身体看作是经络、骨骼、脏器和血肉的整体,还是一个凝聚着精、气、神的实物。身体是一个动态的、富有张力的有机体,在顺应自然的过程中,完成能量的吸收和释放。总之,和古希腊抑身扬心的观点相反,中国文化强调对身体的关注和爱护,形成了一套独特的养生护身观。

总结中西方的身体观,可以看出:第一,无论在西方还是在中国,都认为身体是人类感知世界最直接的载体;第二,中西方的身体观里都偏向于将身体看作一个整体展开论述。20 世纪下半叶,在各种“后学”的影响下,有关身体的讨论也经历了从生理/哲学到文化/社会的转向。1984 年,英国学者特纳在其专著《身体与社会》中指出:“外部世界,包括人类身体,不是一个给定的世界,而是以人类劳动为中介并通过文化得以阐释的历史现实。[8]”特纳眼中的身体,不仅可以被构建,还能反映人类的历史经验。21 世纪后,互联网的普及让人类走进数智时代,人们开始将身体拆分来看,最明显的体现就是肌肉和脂肪的比例,也就是所谓的“体脂率”,成为了身体最普遍的表述。通过体脂率的测量,人们将身体透视成肌肉和脂肪的组合,并跟在一定数值范围内构建出了一套带有健康/不健康二元对立的身体观,也就是本研究标题中“好”与“坏”的修辞性表达。身体在这一层面上完成了从实物化到数字化的转变。同时,人们在改变体脂率的过程中也收获了“自律”“坚韧”等带有积极色彩的情感评判,完成了一次身份构建和经验习得的过程。

1 肌肉之“好”和脂肪之“坏”

在现代医学产生之前,中西方对肌肉和脂肪的理解并不一样。以汉语为例,唐代学者李善在其代表作《文选》中,对东汉末学者服虞所撰的俗语辞书《通俗文》做了注疏。对于脂肪,他指出:“脂在腰曰肪。”可见,“脂”和“肪”是一个东西,即肥肉。肌肉的情况就比较复杂了,因为汉语中的“肌”和“肉”是两种事物,前者通常指肌肤,后者则是普遍意义上的肉。从人类学的角度来看,汉语对肌肉和脂肪总结出了一套地方性知识,分别叫作“腱子肉”和“泡泡肉[9]”。在英文中,肌肉写作“muscle”,脂肪写作“fat”。fat 除了表示脂肪外,还直接有“肥胖”的意思。并且,在英语世界中,fat 是一项禁忌,如果用来形容人,往往被视作不礼貌。为了便于展开论述,本文所说的肌肉和脂肪,即英文中的muscle 和fat。

古希腊的人体雕塑往往强调力量之美,因此雕塑人物的身材往往有着较为健硕的肌肉,比如掷铁饼者、断臂维纳斯等。这与当时古希腊的社会制度有关,由于只有贵族才拥有身体的使用权,因此他们会通过各项体育活动来打造身材,并将这一过程视为了解自己。普通人,或者奴隶,没有这样的特权。而在中国,由于儒家思想倡导“非礼勿视”的社会公约,古代中国的绘画和雕塑作品中很少出现展现人体之美的案例。然而,从绘画和雕塑作品中,可以看出,肌肉在古代中国的地位,没有脂肪那么高。比如,在《簪花仕女图》和《捣练图》中,画里的女性在身材上都偏向于丰腴。但这并不能说明,肌肉和脂肪之间存在着对立关系。换句话讲,这种情况还不能说明肌肉和脂肪之间存在着“好与坏”的划分。

之所以肌肉和脂肪之间会呈现出二元对立,表面上看是追求瘦的普遍身材审美造成的,但核心还是因为“减肥”的概念转变成了“减脂”。造成这种转变的原因,既有科学的,也有文化的。欧洲妇女曾使用束腰打造纤细的腰身,中国也曾出现“楚王好细腰,宫中多饿死”的案例。然而,当时的文化和科学不能准确地分析束腰和节食造成腰腹变细的原因。直到现代医学的出现,才回答了这个问题:人的体重的减少,既有脂肪的分解,又有肌肉的流失,同时还伴随着水分的减少。因此,减肥中的“肥”,其实是一个肌肉、脂肪和水分的集合。从词源上来看,“减肥”是一个外来词,译自英文的lose weight。如果要将lose wight 直译成汉语,应该是“减重”。但由于肌肉和脂肪都能构成身体的重量,这么翻译会引发歧义,造成肌肉和脂肪在表述上的无差别化。肌肉的密度大约是1.12,脂肪的这一数字只有0.79。因此,同样重量的肌肉,在体积上会比脂肪小很多。肌肉参与人体大部分新陈代谢和脏器运转,对于不需要面对饥荒和食物短缺这些问题的现代人来讲,肌肉的价值高于脂肪。此外,每当人体增加1 kg 的肌肉,就会多消耗110 kcal 的热量。而减掉1 kg 的纯脂肪,则需要消耗7 700 kcal的热量。当肌肉和脂肪的功能以及在消耗热量方面的数值被准确地测量后,就会引发文化对二者之间做出一个质量判断。

从文化上看,减肥是审美作用于人类身体的一次大范围实践,其中既有审美观念的变迁,也隐藏了语言的权力制衡。消费主义社会以瘦为美,这种偏好在女性身上表现得更加突出。社会对名人和明星的身材要求较严格,男性需要健壮,女性需要纤细,这一点在每年举办的各种服装周和好莱坞电影里得到了集中的展示。福柯曾指出:“身体是被操纵、被塑造、被规训的。它服从、配合、变得灵巧、强壮。[4]”这一点作为公共知识在人类中传播,又通过媒体不断地重复、强化,对现代人的身体观构建产生影响。西方社会的“瘦理想内化”是最典型的表现,并在20 世纪80 年代后期形成了一种身材审美霸权。“瘦理想内化”指的是人们抱着强烈的瘦身愿望,主动且努力地追求瘦削的身材。对此,格雷米林恩表示:“大多数文学作品反映的都是欧美世界的话语和实践。(因此)一部分人类学家对当下盛行于西方‘以瘦为美’和非西方文化中的‘以胖为美’两种观念进行了比较,发现前者无论在显性层面还是在隐形层面,都有占有者异常的主导地位,这亟待一个解释。[10]”格雷米林恩的发言昭示了一个现象,即西方社会追求的“以瘦为美”已经成了一个全球性的存在。换句话讲,被当前社会追捧的“以瘦为美”,是西方话语持续性作用于身材审美的结果。

21 世纪的第2 个10 年里,互联网得到了极大的发展,健身APP 和各种测量身体数据的设备(比如体脂秤、健身手环等)进入了日常生活。当人们登录健身APP 时,会被要求录入身高、体重、围度等指标。接着,APP 就会针对这些数据,出具相应的锻炼方案和饮食计划。通常情况下,可以分为减脂、增肌和塑形三大类。分析健身APP 对脂肪和肌肉所使用的动词,可以看出:脂肪要做减法,肌肉要做加法。这表示,语言对肌肉和脂肪实施了价值判断,把它们划分为一组二元对立。对此,布尔迪厄倡导的语言的社会性可以作出解释。布氏理论认为,言说者的言说能力是一种已经被社会构建好的固定搭配,其中蕴含了对事物和行为展开叙述的固有属性。“这种言说能力既包括生产无数语法正确的话语的语言能力,也包括在确定情境下充分运用这一能力的社会能力。[11]”当健身APP 对用户做出增肌和减脂的指示时,就已经说明了肌肉和脂肪在社会层面上出现了好与坏的对立。健身APP 上的健身方案和饮食计划,是人类通过语言实践身体管理的显性表达,而隐形表达则存在于日常生活中的其他方面。比如审美生活,语言交流等,“油腻”一词的走红便是隐形表达的典型案例。在互联网空间里,“油腻”一词的外延和内涵都发生了变化。“油腻”本来指的是油脂过多的,吃进胃里会让人产生不适的食物,现在则被用于形容不注重身材管理(肥胖或体脂率过高),言行举止会引发旁人精神不适的中年男性。除了“油腻”这个词本身的走红,还有各种“远离油腻计划”“如何避免变油腻”等话题热度的节节攀升,引发了互联网的一次次狂欢。

对肌肉和脂肪的认识推动了身体观在数智时代的转向。现代医学从生物上解释了肌肉和脂肪的本质,“瘦理想内化”则在社会层面上主导了肌肉和脂肪间的占比。诞生于数智时代的健身APP 以前两者为基础,用好/坏这组二元对立强化了肌肉和脂肪在人体中的功能与地位,并反作用于用户身上,将肌肉和脂肪通过体脂率转化为健身视频跟练者(以下简称“跟练者”)的身体实践。

2 数智时代的人类身体

2.1 人机交互:从个体到一体的实践

在前数智时代,中西方对身体的阐释都是从肉身出发,讨论的对象也只有肉身这一个。进入数智时代后,这种情况就发生了变化。在麦克卢汉的“媒介是人体的延伸”的理论基础上,平克表示:“手是大脑的延伸,通过录像的方式记录用户的手操作触屏移动数码设备的过程,其生产出的材料作为非文字的补充。[12]”这说明,当计算机技术渗透到人类的日常生活后,人类和机器将融为一体,共同生产意义。在这一语境下,身体和身体观也出现了数智转向。

无论使用健身APP,还是跟随视频网站的健身教程,人们在开始进行减脂或增肌之前,都会进行一番测量。通常来说,由于体脂率能清晰地反映肌肉和脂肪的比例,因此它可以在根本上呈现一个人的胖瘦。体脂率的测量,就离不开体脂秤、蓝牙连接、测量身体数据的APP 和最终端——手机。此时的身体,不仅包括人类的肉体,还有处于蓝牙连接状态下的体脂秤,以及最终在手机上显示身体数据的测量APP,整个过程被称为“人机交互”。杨保军等认为:“人机交互技术是计算机与人之间以一定方式互动,实现辅助人达到其目的的技术。[13]”“后人类主义”研究学者海勒认为,随着技术和媒介的介入,人类的身体和机器、代码等融为一体,胶着成一个新的认知系统——身体性存在与计算机仿真之间、人机关系结构与生物组织之间、机器人科技与人类目标之间,并没有本质的不同或者绝对的界线[14]。于是,身体从最初的肉身延伸至肉身和各种智能终端的整合体,二者之间呈现出共生的状态。对此,一位在健身APP 上使用“ellyxy”(根据访谈对象的要求,在此隐去她使用的是哪一款健身APP)为昵称的访谈对象表示:

“我也是跟风买的配套的健身手环。每天训练之前就戴上,可以监测心率,计算消耗了多少卡路里。要是哪次忘记戴手环了,我就觉得自己白练了。”“人的延伸”是《理解媒介》一书的副标题,在麦克卢汉看来,人的延伸是多层次多维度的,五官、皮肤、四肢、触觉等,都会因为媒介的介入而引发感知上的变化,从而促进意识的发展。“在机械时代,是身体在空间范围内的延伸;在经过了一个世纪的电力技术发展之后,人的中枢神经系统又得到了延伸;人类延伸的最后一个阶段正在迅速逼近,这就是从技术上模拟意识的阶段。[15]”麦克卢汉的“技术上模拟意识”,放到数智时代的健身语境中,就是人类依赖各种设备进行人机交互,从而在意识层面上更多地认识、利用自己的身体。这种行为,不是个体的,而是属于生活在数智时代的整个人类,构成了一种集体经验。在这个过程中,前数智时代的身体观从一种观念转变为一种方法,通过媒介这一终端,身体从肉身这一个体转向到人机交互所形成的一体,成为人类在数智时代进行身体表达的一种镜像。

2.2 维度和体脂率:数字是身体的最终表达

身体和媒介的一体化催生了数智时代的第二层身体表达:身体不再作为整体出现,而是被拆分为各个部分,最后化身为一连串数字。比如,健身APP 和视频平台上的健身课程,往往会以“瘦全身”“细腿”“减腰”“平腹”等动宾短语概括视频内容。或者,健身APP 和健身视频博主会将视频内容直接按照作用于身体的部位进行分类,比如“瘦腿合集”“瘦腰合集”等。人们在跟练的过程中,就完成了一次从语言到身体的分割与规训。对此,一位网名为“小yi 吐泡泡”的哔哩哔哩用户就在评论区中说道:

“我从今年六月开始练帕姐的,从非常吃力到现在每个视频都可以跟上而且做得都基本标准,体重从52 kg 到44 kg,腰围从78 cm 左右到现在65 cm 左右,大腿围从53 cm 到46 cm。现在马甲线出来了而且超级明显,我的背部真的薄了好多,锁骨更突出了,现在都是直角肩了,真的太爱帕姐了!!!”

“小yi 吐泡泡”的表述传达了以下两条信息:第一,她对自己身体的关注细分到了腹部、背部和肩部;第二,她不光依靠体重变化检测瘦身效果,还注重腰围和腿围的变化。“小yi 吐泡泡”在体重和维度上的变化,其实是体内脂肪占整个身体的比例的缩小,也就是体脂率的降低。由于体脂率需要体脂秤或其他专业仪器才能测出,因此,使用普通体重秤时,体脂率会被遮蔽。换言之,身体的重量不再局限于体重这个整体表达,它背后所涵盖的体脂率才是最重要的表述形式。对此,一位微信名为“Sakura”的访谈对象表示:

“我以前减肥用的是家里搞装修送的体重秤,就是那种只能显示我多少斤的数字体重秤。现在我减肥已经不满足于体重了,我追求的是体脂率。就算体重没变,体脂率降了,我整个人看起来也会苗条很多。我照相或者买衣服又不是靠的体重,而是看起来要瘦瘦的。”

对体脂率的追求,反映出数智时代的人类已不再满足于肉眼可见的那一部分身体,而是深入到通过计算才能得出的深层次数据。其实,体脂率不是因为计算了才出现,而是一直存在于人的生命中。数智时代的人类对体脂率的强调,在学理上是一种已有知识的再创造,即福柯提出的“知识考古”。“考古学不是什么别的东西,仅仅只是一种再创作:就是说外在性的固有形式中,一种对已写出的东西调节转换。”[16]体脂率在健身理论中的重要性,实际上是胖/瘦这一组二元对立在现代知识体系中的再表达。以体脂率为代表的再表述,扩大了传统的胖/瘦的张力,成为人类在数智时代的集体知识。更进一步的研究显示,这一套集体知识的核心逻辑便是将身体从整体分割成部分,再进行数字化处理。当人们使用健身APP、健身手环和体脂秤开展瘦身训练时,即便核心的改变是体内脂肪的减少,但由于这一变化相较于数字的起伏较为隐蔽,后者的改变却跃然于纸上,因此,体脂率的变化成了检验一个人健身效果的核心指标。进一步讲,体脂率在人类身体中所占有的话语权,是之前所未曾出现的。从文化符号学的角度来看,这是一种身体表达的异样形式,“异样形式提供的风格偏离,就已经是标出性的实质意义。[17]”当数智时代的人类通过测量体脂率来判断自己的身体是否需要改造时,就选择了用新的身体观来言说身体,并进行意义表达。

不同的时代有不同的身体观。当媒介和互联网已经覆盖了大部分人类的生活,身体的内涵和外延也随之得到了扩容。在这一时期,人类的身体观有着两个鲜明的特征:人机交互和数字化表达。

3 打卡与自律:身体背后的经验习得和身份构建

身体观的转向,会导致人类在实践这一观点的过程中达成经验上的拓展,促进身份的构建,从而形成独特的记忆。通常情况下,健身视频会鼓励跟练者持续练习,这里的持续既可以是几个星期,也可以是好几年。在这段时间中,跟练者会经历辛苦、劳累等情绪,也会收到来自APP 和平台其他用户的鼓励和肯定。由于健身会配合着饮食计划和作息调整进行,能坚持下来的跟练者会在精神上得到较大的嘉奖,促使他们对已有的健身经验进行回溯和提炼。

3.1 跟练者的身份初构建

健身APP 的互动区和健身视频下的讨论区,是跟练者分享训练心得和健身知识的主要聚集地之一。一部分健身APP 的用户和健身课程的跟练者会通过健身日志或者弹幕等方式记录自己参与训练的过程和结果,内容通常包括初始体重、维度、体脂率、训练天数以及是否感到疲劳等。仔细阅读发现,其中的一部分记录具有连续性。比如,在哔哩哔哩健身UP 主“帕梅拉PamelaReif”播放量最多的一支燃脂训练的弹幕中,出现了“宋亚轩女朋友第二天”“张艺兴在逃女友第一天”等带有身份的留言。在哔哩哔哩的各种健身视频中,弹幕里经常会出现“XXX 女/男朋友第X 天”,这句话中的主语往往是某当红男(女)明星,“女/男朋友”有时候也会换成“老婆/公”。由于明星满足了粉丝对完美恋人的幻想,哔哩哔哩的用户们在跟练这些健身视频的时候,往往会将自己想象成明星的恋人,并营造出为之努力锻炼身材的景象。吉登斯认为:“现代性完全改变了日常社会生活的实质,影响到了我们的经历中最为个人化的那些方面。[18]”从这个角度来看,跟练者在弹幕中发送的“XXX 女/男朋友”是其本人在互联网社区上的一个分身,并且是自给自足式的身份重构。由于这里的“女/男朋友”只是为了表达粉丝对明星喜爱的修辞手法,并不涉及实质性的情感往来,因此,主语可以随意切换,跟练者的互联网身份也随之拥有了不稳定性与可变性。

然而,这种不稳定性与可变性只是跟练者在身份构建上的起步,最终的指向仍然是自我认同和经验习得。跟练者之所以会在弹幕中以“XXX 女/男朋友自称”,是因为他们对钟爱的明星投放了情感,并树立自己的健身目标,即自己所钟爱的明星的恋人。对此,格里森等人表示:“粉丝视明星为恋人,并与之保持互动、依恋,甚至亲密的关系。[19]”由于明星在情感上的优势,他们的恋人也自然而然地拥有了好看的特点,而好身材恰好是好看的一个层面。因此,“XXX 女/男朋友”所反映出的身份构建,表面上看是一个“他人中心主义目标”,但核心仍然是跟练者自己心目中的理想型身材。

3.2 经验习得背后的身体实践

无论是健身视频,还是健身APP,“打卡”一词的出现频率都比较高。跟练者们通过打卡表示完成了今天的训练,是一种标记进度的行为。跟练者在健身视频中通过弹幕进行的打卡,往往是自发的,无监督系统的,并且随着弹幕的更新,会被覆盖掉。这种情况下,健身APP 中的打卡机制就显得比较稳定且自动。跟练者每完成一次训练,APP 就会记录下来,并且会让跟练者选择是否将训练成果分享至社交媒体。如果跟练者不想这个记录中断,则需要再次训练,再次打卡。由于坚持打卡比较考验毅力,因此,“自律”会成为经常打卡的跟练者的精神殊荣,并成为激励他们将这一记录无限延长的动力。对此,一位健身APP 昵称为“UP_sunjian”的访谈对象表示:

“我从去年开始在朋友圈打卡健身,至今已经坚持200 多天了。最开始打卡的时候,就想着能打够一个月,结果我坚持下来了,由于舍不得让APP里的记录中断,于是过了一个月还天天打卡。”

UP_sunjian 的打卡经历是一个目标从短期演化为长期的过程,这种改变表面上看是自发的,其实是一种比较温和的强制性力量在驱使他持续打卡。福柯在《规训与惩罚:现代监狱的诞生》中提出,封建君主专制社会的公开刑罚,不仅是对触犯君威的人的惩戒,还对整个民众起到了震慑作用。然而,这类情况在现代监狱诞生后就发生了改变,犯人受到的不再是肉体上的酷刑,而是全方位的监控和改造。这样一来,规训便实现了从肉体到精神的转向。在这个逻辑上,学校、医院、军队等社会组织都建立在这种规训和惩罚的体系之上,让它们生效的手段也拓展到了语言、空间、制度和话语。

和训练一样,饮食也同样具备数字化特征。“三分练,七分吃”这句话是健身圈对健身过程中训练和饮食所占比重的总结,跟练者在饮食上的实践,实际上是热量差在身体上的直接变现。一位网名叫“jiejie”的访谈对象在谈及自己在减肥时的饮食计划时,说道:

“由于年前就开始在外面大吃大喝,家里都不开火了,要么下馆子,要么点外卖,胖了很多。年后觉得不能这么堕落下去,我得自律,于是开始自己做饭。每天早上喝一斤蔬菜榨的汁,肉也只吃鸡胸肉、虾肉、鱼肉、牛肉等,吃不了最喜欢的烤五花肉了。米饭和面条也暂时不吃了,换成糙米饭和红薯。炸鸡、甜品和奶茶更是两个月都没喝了。这两个月来,靠自己做饭,体脂率终于回到19%了。”

jiejie 的例子并非个人行为,而是大部分跟练者都会展开的身体实践。其实,身体本身就是一种媒介,接受和传达着人类同自然和社会交流的信息。阿斯曼指出:“身体也可以被看作是一个自身的媒介,因为心理的和头脑的记忆过程不仅位于神经之间,而且发生在身体的层面。身体可以通过形成某种习惯使回忆变得稳固,并且通过强烈情感的力量使回忆得到加强。[20]”当跟练者们利用身体在训练和饮食上不断实践时,自律也渗透到了他们的生命中。一方面,自律作为一种经验,成为他们实施健身计划的集体知识;另一方面,自律也可作为一种身份,构建出跟练者用身体进行社会实践的共同标记。

4 结语

本研究以人类学的“参与式观察”和深度访谈为研究方法,对身体观这一经典议题在数智时代的表达和实践展开讨论。在空间上,西方学界在梅洛-庞蒂之前,认为灵魂高于身体,因此精神上的修行被放在第一位,身体则需要压抑和轻视,也就是所谓的“抑身扬心”;相反,以汉语文化为代表的中国身体观则强调对身体的关注和反思,注重的是“身心合一”。在时间上,身体在数智时代之前被视作一个独立的整体,人类通过身体感知外部世界并作用于周遭环境;进入数智时代后,对外,身体由独立的整体拓宽到和媒介融为的一体;对内,在肌肉和脂肪构成的体脂率这一概念下,身体由整化零,并得到了数字化处理。最终,身体成为了一个可以被分解,被拓展,被构建的对象,在日常生活中被人类改造和重塑。健身活动,本质上是身体观在日常生活中的实践,并且在数智时代拥有了人机交互和数字化表达的维度。在这一实践过程中,人们一方面强化了这一身体观的本体论,另一方面又通过这层强化,在身份构建和经验习得上得到扩容,形成独特的社会记忆。

附件

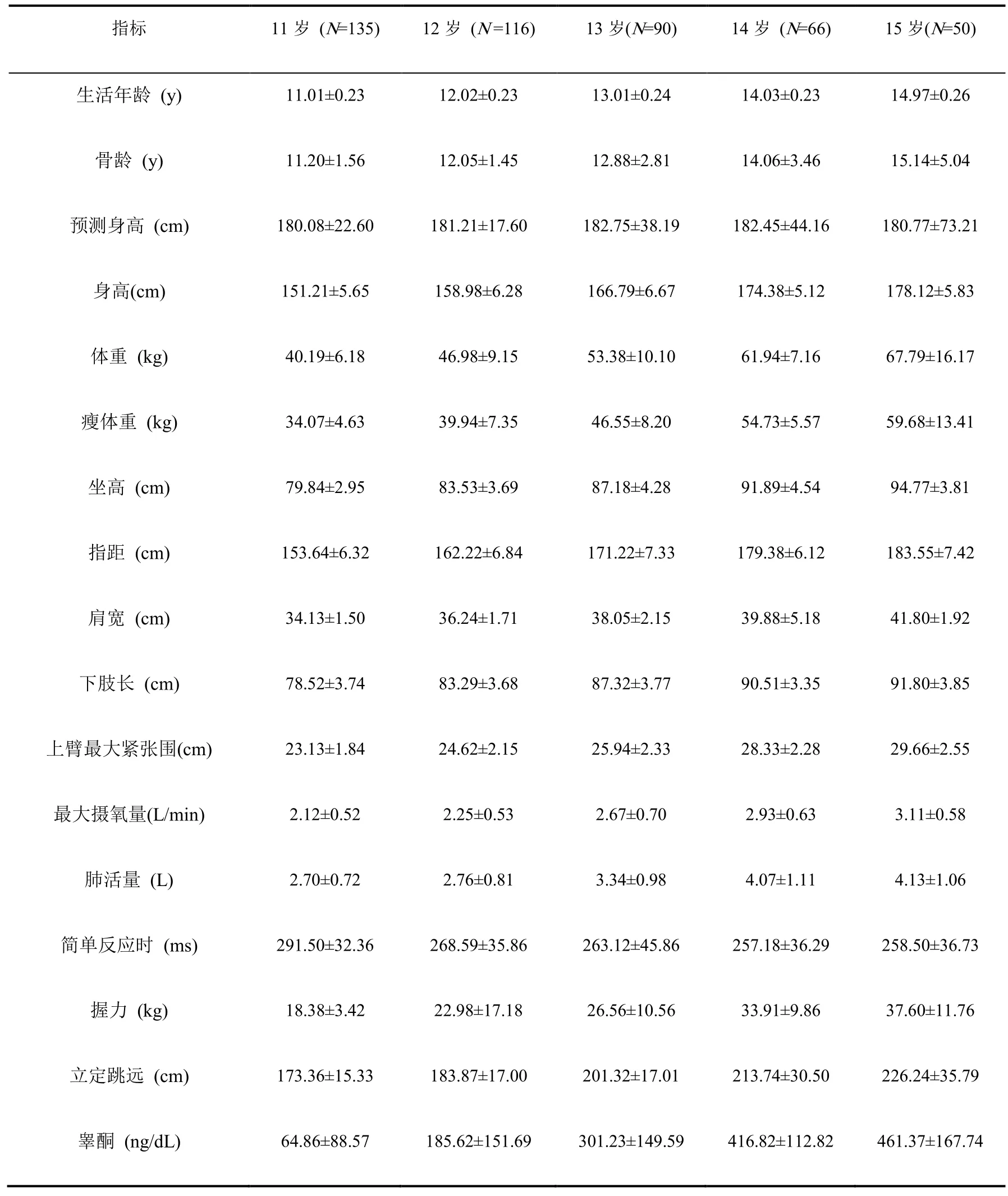

表1 群体样本描述统计(x±s)Table 1 description statistics of population sample(x±s)

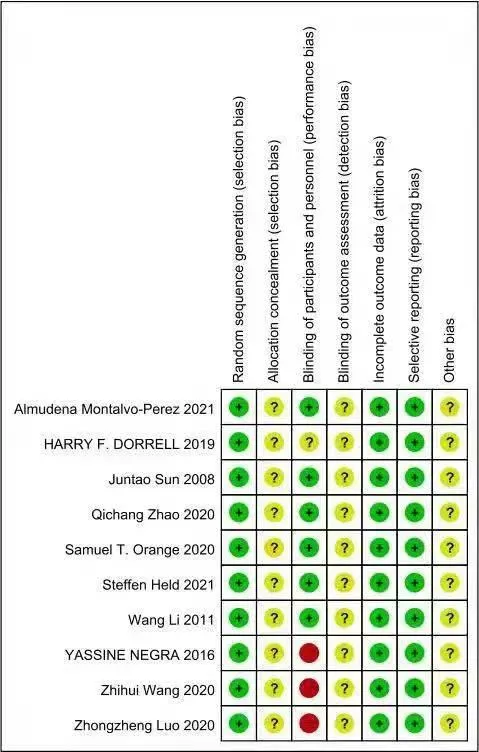

图1 方法学质量评估示意图Figure 1 Schematic diagram of methodological quality assessment

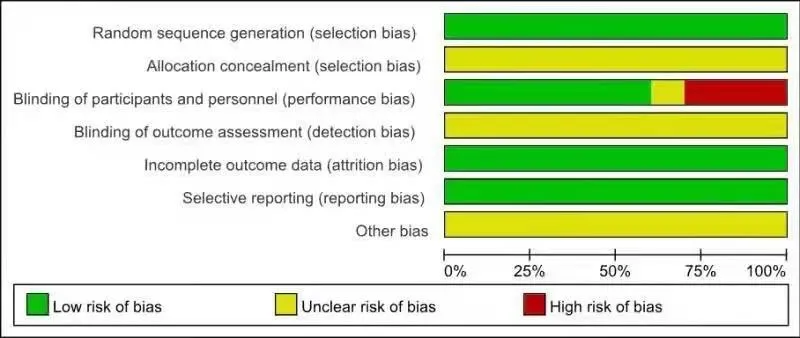

图2 方法学质量评估各项目占比Figure 2 Percentage of each item in the methodological quality assessment

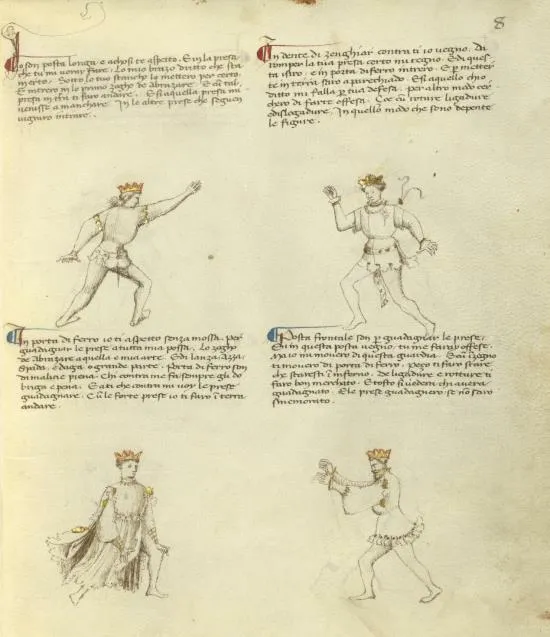

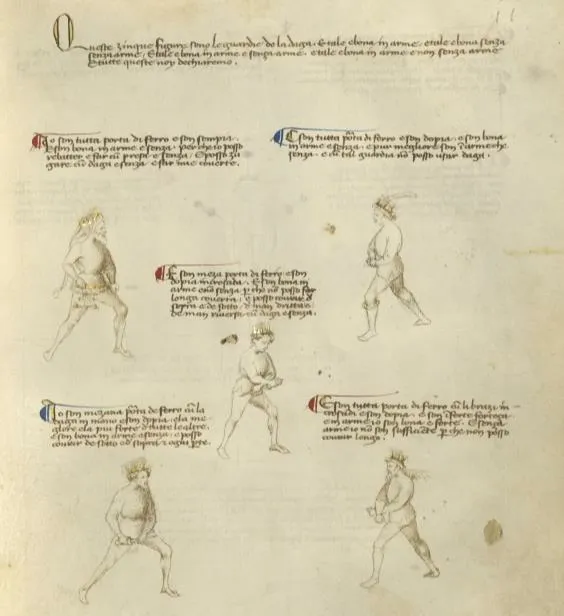

图1 缠斗的架式:长式(左上)、猪牙式(右上)、铁门式(左下)、前式(右下)Figure 1 Grappling Guards:Posta Longa(Uppper Left),Dente Dizengiar(Upper Right),Porta di Ferro(Lower Left),Posta Frontale(Lower Right)

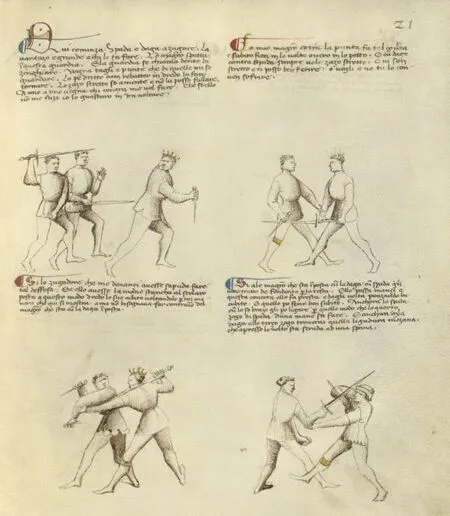

图2 缠斗技在剑术中的运用Figure 2 The Grappling in Sword Fighting

图3 匕首的架式:单低铁门式(左上)、双低铁门式(右上)、双十字中铁门式(中)、双中铁门式(左下)、双十字低铁门式(右下)Figure 3 Dagger Guards:Tutta Porta di Ferro Sempia(Upper Left),Tutta Porta di Ferro Dopia(Upper Right),Meza Porta di Ferro Dopia Incrosada(Center),Mezana Porta de Ferro Dopia(Lower Left),Tutta Porta di Ferro Dopia Incrosadi(Lower Right)

图4 匕首对战长剑Figure 4 Dagger vs Longsword

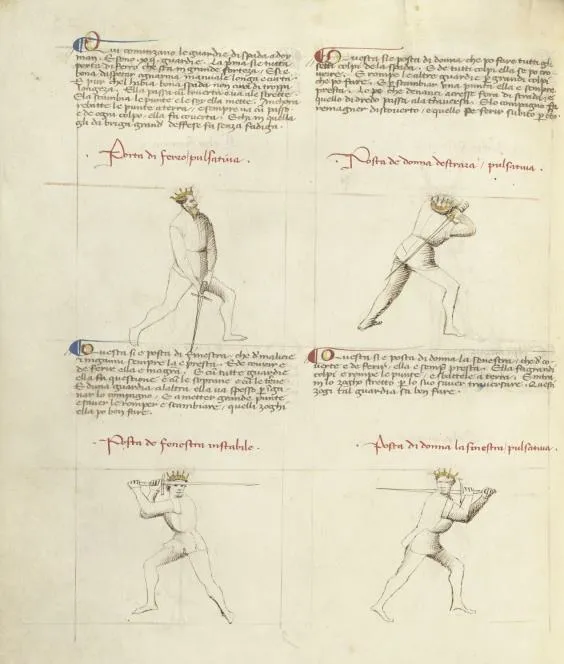

图5 双手剑架式:铁门式(左上)、右淑女式(右上)、窗式(左下)、左淑女式(右下)Figure 5 Two Handed Sword Guards:Porta di Ferro(Upper Left),Posta de Donna Destraza(Upper Right),Posta de Finestra(Lower Left),Posta di Donna Sinestra(Lower Right)

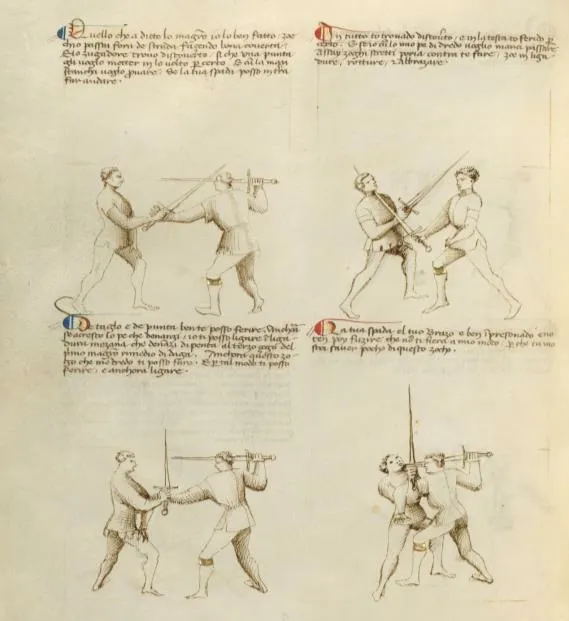

图6 《战斗之花》中的单手剑术Figure 6 The One Handed Sword in The Flower of Battle

图7 甲胄剑术的架式:小蛇式(左上)、真十字式(右上)、高蛇式(左下)、中铁门式(右下)Figure 7 Armored Sword Guards: Posta Breve la Serpentina(Upper Left),Posta de Vera Crose(Upper Right),Serpentine la Soprano(Lower Left),Porto di Ferro la Mezana(Lower Right)

图8 《战斗之花》中的甲胄剑术Figure 8 Armored Sword in The Flower of Battle

图9 专为甲胄剑术设计的特殊剑型Figure 9 The Sword for Armored Fighting

图10 战斧术中的缠斗技法Figure 10 The Grappling in Poleaxe Fighting

图11 马上缠斗Figure 11 Grappling on Horseback

图12 汉斯·塔尔霍菲尔《武技书》中的马上缠斗Figure 12 Grappling on Horseback(Fechtbuch,Hans Talhoffer)

附件

检索策略

依据PRISMA 声明,为确保检索的全面性,本研究共在Web of Science、PubMed、EBSCO和中国知网 (CNKI)数据库进行文献检索,检索截止日期为2020 年4 月30 日。中文检索词为:(1)人群:儿童OR 青少年OR 少年OR 学龄OR 少儿OR 学生OR 青春期OR 儿童青少年OR 男* OR 女*;(2)耐力:体质 OR 体质研究OR 体质状况OR 体质健康OR 身体素质OR 有氧OR 心肺OR 耐力*;(3)趋势:趋势OR 趋势分析OR 趋势研究OR 趋势预测。英文检索词为:(1)人群:child OR children OR youth OR adolescen* OR young OR primary school OR student* OR secondary school OR boy* OR high school OR girl* OR teenager* OR pubescen* OR pre-adolescent;(2)耐力:fitness* OR performance OR aerobic OR cardio* OR endurance OR shuttle run* OR MSFT OR 20MST OR 20mSRT OR beep test OR multi-stage OR running test OR distance-runs OR timed-runs;(3)趋势:trend* OR secular OR temporal。

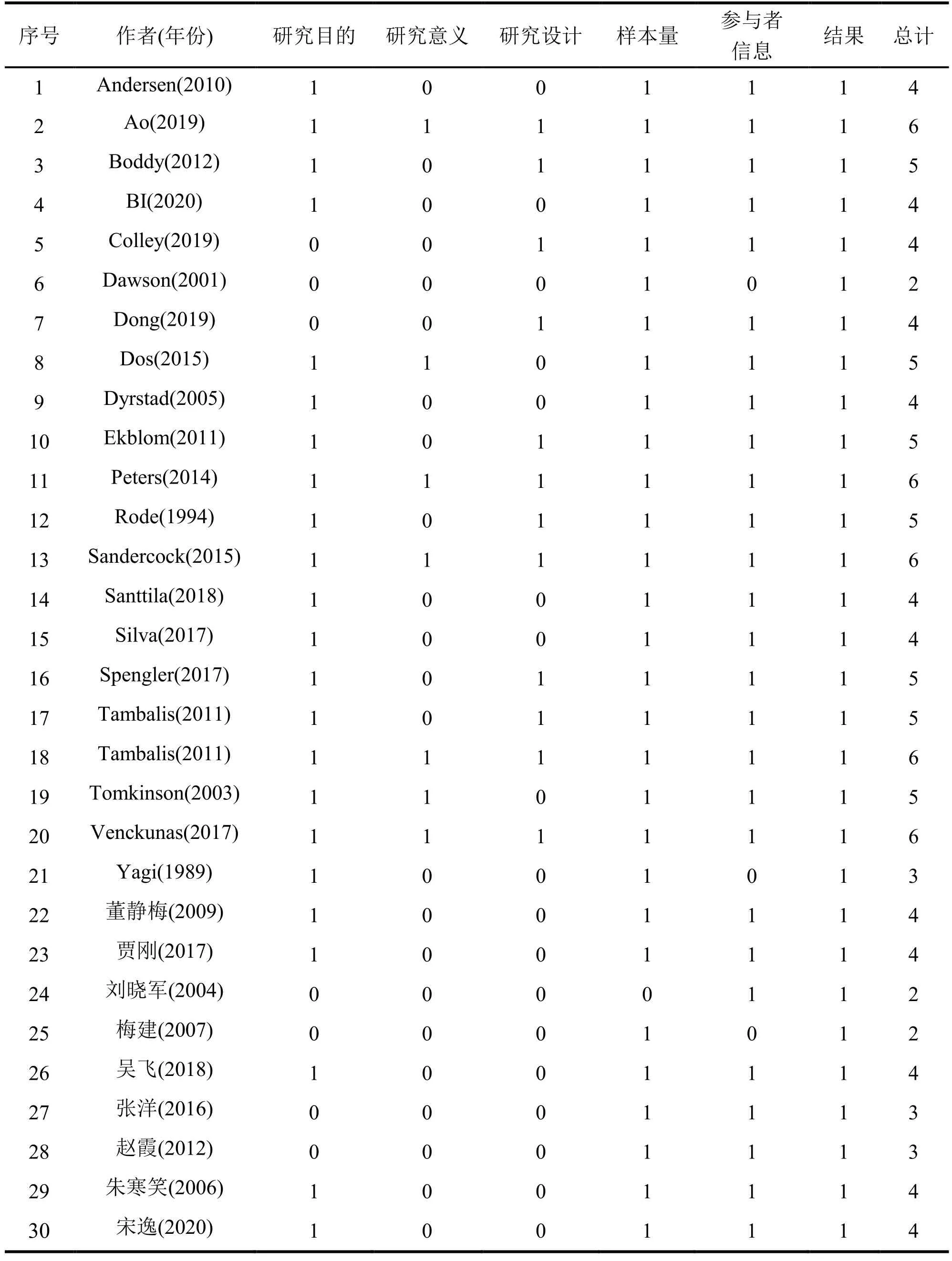

表1 研究的质量评价Table 1 Quality evaluation of the study

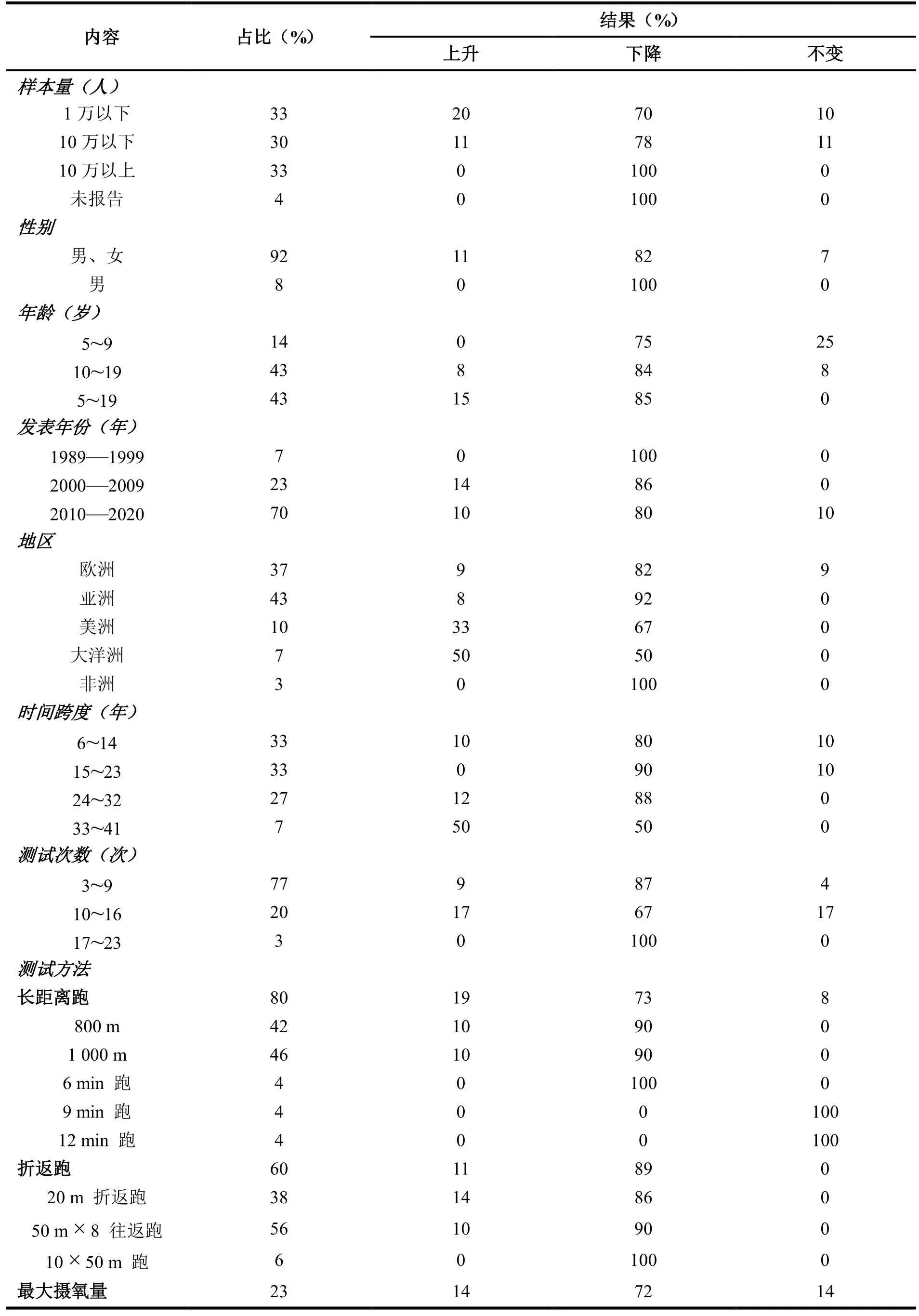

表2 纳入文献特点的归纳总结Table 2 Summary of the characteristics of the included literature

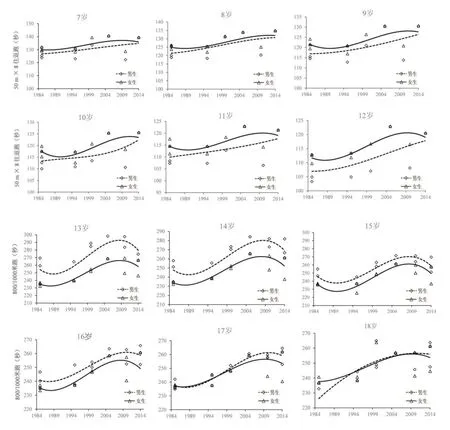

图2 1985-2014 年中国7-18 岁儿童青少年有氧耐力趋势Figure 2 Aerobic fitness trend of Chinese children and adolescents aged 7-18 from 1985 to 2014