早期共产党人对劳动问题的认识

栗佳璇 杨建飞

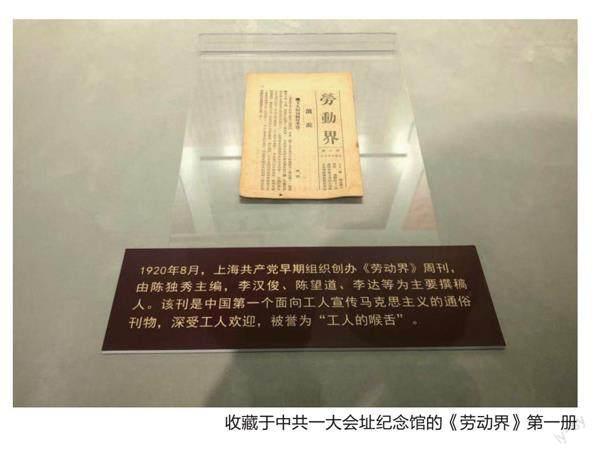

《劳动界》周刊是上个世纪20年代上海共产主义小组创办的工人刊物。本文基于《劳动界》周刊的马克思主义劳动价值论的主题思想和刊物报道的内容,探讨了早期共产党人对劳工受资本家压迫现状的认识,及其早期劳动运动的不足与缺陷,分析了早期共产党人促进劳工思想觉醒的努力,研究了早期共产党人对劳工问题认知的历史意义和现实价值。

马克思认为,人是劳动的产物,劳动创造了人类生存、生活所需要的一切必要条件,同时劳动是促进社会历史发展的根本推动力量。劳动着的劳动者们是社会一切财富的创造者,自然应该把他们放在主体地位,激励他们劳动,保护他们的正当权益。《劳动界》正是要向社会揭露劳工之“苦”的不合理,要用通俗的话语宣传、传播马克思主义,要用直白浅显的道理启发工人阶级的觉悟,要带领他们真正改善自己的生活、提高自己的社会地位。

《劳动界》周刊是上个世纪20年代上海共产主义小组创办的工人刊物。刊物用通俗平实的语言,通过揭示劳动者所遭受的不公平待遇及其所面临的悲惨生活状况,向劳工阶级宣传劳动价值与作用,从而让他们明白自己的价值与阶级地位。刊物还记述国内外的工人运动情形,以唤醒劳工阶级的觉悟,使其团结起来进行斗争,改善劳动者的境遇。该刊物不仅对于研究建党前期正确认识劳动者的地位、维护劳动者的利益,采取措施促进其觉醒的历程具有重要意义,而且对于当代充分发挥劳动者作用、使劳动者自己意识到自己的地位并采取有效措施维护自身利益等方面具有重要的借鉴价值。

早期共产党人对劳工现状的认识

为什么要印这个报,因为工人是最苦的。《劳动界》周刊在开始便概括出了劳动者的生活境遇——苦。工人在当时的社会受着来自多方面的压迫,可谓是苦不堪言。该刊物不仅记载了共产主义小组成员所调查到的工人境况,而且记载了工人们自己生活的真实感触,较全面地展示了当时劳工面临的痛苦以及在痛苦下发起的种种反抗运动——不同程度上的联合罢工。

(一)劳工的悲惨状况

1、工人受资本家的压迫

工人们的劳动力哪里去了?为什么他们从早忙到晚,所得的工钱不但养不活家里老小,甚至连自己的衣食都不够用,连自己的生命都保不住?这便是被资本家夺去了。[1]

资本家仗着私有制下对生产资料的占有权而使工人们不得不服从其压迫与剥削,因为工人没有生产资料,要想通过劳动谋生,只得去给资本家打工,只能依附于资本家的资本。而资本家所追求的是利益,自然想要以最少的支出换得最大收益,这就使资本家想尽了法子压榨工人,恶劣的工作环境、超出个人体力和精力极限的劳动时间和劳动强度、极低的报酬等,工人忍受着种种非人的待遇。工作环境方面,资本家从未关心过工人的人身安全。《劳动界》周刊中“机器扎毙小工”“小工被铁条压死”“小工起货压死”“无锡市布厂坍屋压伤工人”等字眼屡见不鲜。工人的工作环境之恶劣可见一斑。事故的频繁发生正说明了资本家对机器质量、安全的不关注,说明了资本家对劳工生命安全的不关心。对他们来说有机器能工作能挣钱就足够了,哪里管什么机器安全。机器的检修需要钱,这不是白白浪费?就算工人因此受伤甚至丧命,资本家最多不过是赔几个可怜的钱,甚至还有工人受伤却说是不小心弄坏机器设备还要赔偿资本家的“道理”。赏工与罚工的制度也是极端不合理的。实则是用金钱诱使工人一天不停地去做工,因为工钱本就少,若是来迟些、走早些,因为特殊事情耽搁些等而被罚工,是不能够生活下去的。在工人未联合起来要求涨工钱的时候,资本家是不怕的,因为劳动力市场的竞争是很激烈的,即便这些工人罢工,也会有另一些工人为谋生而选择来这里工作。到了后来区域性整体罢工时,资本家才决定加一点工钱来平息这运动风波,工人若不坚决些,资本家绝不会将工钱涨到工人一开始所需求的标准。

当然,资本家也会采取一些手段、方法,以慈善家的面孔对工人施与些所谓“好处”,本质是另一种神秘而隐藏的剥削罢了。“平粜”是资本家常用的一个诡计,即在米价上涨,工人所入不敷所出,工钱不足以维持正常生存的情況下,将仓库所存粮食平价出售,以让工人不至于饿死。资本家为什么这么做,是真真切切地为工人着想吗?当然不是。面对米价的上涨,工人难以生存,能做的只有要求加工钱。资本家当然不会选择加工钱,因为加工钱是对所有工人,且将会持续下去。相比较来说“平粜”可谓是最有利的方法,只需暂时拿出一部分应当给工人而却未给的钱,让他们能活着继续为他赚钱,还能得到社会的称赞。

《劳动界》中有一篇读者投稿,说老板比老虎还厉害,因为人有办法对付老虎,却难以逃离被资本家“吸血”的命运。何为“吸血”,他们为资本家做工,到头来却骨瘦如柴、毫无精神,像是空有一副骨架。资本家就是如此一个刿心刳肺、压榨劳工的人物。[2]

2、工人受技手的压迫

工人不仅仅受资本家这一不同阶级的剥削,而且还受工人剥削,很难不使人痛心。这像极了马克思所描述的异化劳动下人与人之间的关系,即每个人都好像一个孤立的原子一般,失去了联系,人变得冷酷、无情,剩下的只是一个为追求经济利益而活下去的个人。工人本是该有着相同或相近的利益与意志的,但却干着帮资本家剥削工人的事情。工头是工人中的一种人,他们喜欢对资本家阿谀奉承,以此获得一种比劳动的工人更高的地位,坐安无事而获得劳动工人的部分血汗钱,简直是资本家的爪牙。他们是招工的人,他们明明自己深知工厂做工的条件与待遇之恶劣,却还是用着各种花言巧语哄骗工人,同时跟工人说着不可换厂不可违抗命令等应守的规定,压制工人的反抗性、超越性。他们仗着自己可以监督工人做工的权利,仗着自己可以打骂工人、可以对工人除名罚工等作威作福,以至于迫使工人来“孝敬”他。“本是同根生”,工头可谓是失去了人性,没有一点儿同情心。

技手是从学堂毕业到工厂专管“考工簿”的人,他们也是资本家的爪牙。他们是家里有些钱而入得学堂识些字的人,他们本可以做最先觉悟并做推动社会进步的人,他们本可以做替工人发声并发展劳工阶级的文化以启发、团结工人阶级这一代表先进生产力的人,他们本能成为先进的知识分子,可是他们没有,他们选择了帮资本家压制工人,真是让人喟然而叹。“考工簿”是他们用来记录工人勤惰的,是要给资本家看并以此赏罚的一个根据,工人因长时间劳作而求片刻歇息也会被他们批以“怠惰”。他们常凭个人感情与意志办事,劳动的工人和他不和的时候,他就可以记“惰”,使工人罚工扣薪甚至开除。[3]全社会多方面的压迫使劳动者难以喘息,使他们经受着难以忍受的痛苦。

3、工人的尊严受到践踏

在那个钱即万能,钱即势力,人人追求利益的社会,工人无钱便无社会地位,尊严屡屡遭受践踏。在那个时代,如果不进行彻底的革命,工人对于有钱有势之人只能谄媚讨好、任人摆布、受人欺负。尊严本是每个人生来就有的,是应受到尊重的。

小说源于现实,《劳动界》的小说模块中有一篇人力车夫的日记。不说他的工作辛劳与所得之少,车夫哪里被当做了一个堂堂正正的人来对待?坐车的有钱人嫌迟而对其张口就骂、拳脚相加,也有污蔑车夫偷他东西而使其被抓到警察厅里,警察哪里是正气凛然、大公无私、执法为民,而多是不辨是非黑白,有钱为是无钱为非的情况不足为奇,也可以说当时的警察厅是为有钱的资本家服务的一份子。[4]工人也是人,还是创造个人和社会所需条件的人,却沦落到接受仆役、卑躬屈膝、受人轻视的地步,他们的尊严在当时从来得不到保障。

(二)劳工的早期劳动运动与缺陷

当时没有现代的法律等保护,劳工只能将增加工钱、改善生活条件寄希望于罢工。因为其认为,罢工意味着资本家的资本失去了劳动力将无法运转,资本家既不可得利,自然会通过提高待遇来满足劳工需求,以使其重新回到工作岗位上。可尚未真正、完全觉醒的工人的劳动运动遇到了许多问题,存在着许多缺陷。拿男子与妇人劳动运动团体的矛盾来看,妇人的自身特点使得起初其对结合起来进行劳动运动是难以尽心尽力的,如:妇人多有着做工是暂时性的妄想,因为到其结婚便可终止;妇人忙于家中琐事,空闲时间多被挤占殆尽,缺乏运动的时间与精力;女子缺乏勇气与经验,容易被雇主虚声恫吓,稍给利益就被笼络等等。这使得男子团结常常排斥妇人。这是万万不可的,男女劳工本是同类,何以自相蚕食?劳工内部都不能团结,怎么去反对资本家?妇人需要觉醒,需要提高觉悟。同时不只是女工,早期罢工运动中经常出现有人背弃约定,被资本家哄骗的。[5]不能做到广泛的、持久的、真正的联合是早期劳工运动的最大缺陷,只有让资本家失去一切劳动力,他才能在不可抗的压力之下改善劳工的待遇。

早期共产党人对劳工思想觉醒的呼唤

劳工当时的生活、工作、运动等多方面的状况在《劳动界》中用最直白和通俗的语言展现了出来。中国劳工的生活可谓是最苦的,中国劳工的工作可谓是最艰苦的,中国劳工的运动存在众多缺陷。《劳动界》要做的就是让他们知道他们应该知道的事情,以获得科学思想来指导实际行动。

(一)倡导人人平等

《劳动界》用了一系列诸如“造房子的也是人,住房子的也是人,大家都是十个月从娘胎里出来的,为什么不造房子的有房子住呢?”[6]的朴实文字来说明“大家都是人。人应该是一样地做”[7]的观点。《無工无食》的演讲也说明了“并无一方要统治一方,只劳心不劳力”[8]的道理。我们说人是平等的,因为人生下来并没有任何特权存在,每个人的本质都是要在现实生活中靠劳动、实践活动去创造、实现价值,价值包括自我价值和社会价值。这不等于西方资本主义国家的“平等”观念,其平等只是资产阶级的平等,是维护资产阶级的利益与统治的。西方资产阶级平等的最直接表现就是等价交换,结合马克思主义的观点来看,“其根源在于资本主义的生产方式。雇佣劳动与商品等价交换是资本主义生产方式的主要内容。通过商品等价交换,人与人的交往异化为物与物的交往。”[9]像在《哥达纲领批判》中马克思所认为的那样,商品生产是自然力与人的劳动相结合的产物,对于除了自己的劳动力之外一无所有的工人阶级来说,他们只能出卖自己的劳动力,受资本家操控。[10]等价交换原则是资本主义市场经济决定的,说的是商品交换遵循价值相等的原则,商品的价值从哪里来?“价值是凝结在商品中的无差别的人类劳动。”[11]价值产生的源泉是劳动者的劳动,但是在资本主义私有制下,劳动者只能是为资产阶级打工的人,是得不到自己所生产的产品的,最后的产品归资本家所有,所以等价交换的原则是对于资本家来说的。[12]

对于《劳动界》中的平等,我认为可以将眼光放长远,联系到共产主义来分析。马克思认为共产主义社会的平等原则是“各尽所能,按需分配”。各尽所能是说人们各自都发挥自己的能力,都根据自己的能力贡献社会,按需分配则是说人们同时可以根据自己的需要得到所需的产品与资源。这里说的能力的发挥是人们自觉自愿的,是有利于自身充分而全面的发展的,而不是好逸恶劳地躲避体力劳动,在这种条件下社会资源是充足的,人们可以满足需要而不浪费。这其实是《劳动界》中工人追求的最高目标。当然,马克思认为的平等当然不仅限于生产与物质分配等经济方面。

劳工不是生来就比有资本的人轻贱,劳工与资本家与其他人都是“人”,都应是平等的。劳工要觉醒!受压迫、受剥削不是劳工的命运!

(二)宣传劳动价值、剩余价值与劳工神圣性的本质

《劳动界》中用直白易懂的语言向劳工阶级宣传了马克思所揭示的剥削的本质。其中举了砍山上的木头不需要钱,但是工人拿斧子把它砍倒就值钱了的例子,印证了马克思指出的商品价值的本质,指出“总之无论什么东西,工人多加一点力,就要多贵一点。”[13]说明了一切资本家用以售卖的产品的价值都来自于劳动力。既然劳动力能产出价值,那么工人为什么还落得如此贫困呢?《劳动界》中给予了回答,工人的劳动力及剩余价值被资本家占去了。工人整天起早贪黑地劳作生产出的高大房子、精美器具、舒适衣服等换来的只有不够存活的工钱,这是不正当的、不公平的。《劳动界》中“一个工人一天的工作,实在应该得一块钱的,他们只给他三角钱,还有那七角钱他们便做为利钱,卷上腰包去。”[14]等描述,就是要让工人明白这一被掩藏起来的真相,认清资本家无偿占有剩余价值以谋取利益的剥削实质。而且这同时也说明没有劳工,单有资本是无以生产出人所需要的各种资源的,无论什么人,吃饭要靠农民的劳动,住房要靠造房工人的劳动等等,所以,劳工是神圣的,没有劳工,何以生存?劳工们要认清自己的地位!没有劳工的劳动,便没有当时的社会!

(三)指出工人阶级的联合与斗争的目标

《劳动界》的出版便是为启发工人阶级的觉悟,增进他们的联合与团结,推动工人运动,改善劳动者的境遇。

刊物中记载了国内外发生的罢工事件,有着时间、过程与结果,如《上海米贵罢工的情形》《三新纱厂罢工风潮》等,其试图以此激励劳工阶级为维护、实现自己的权益而努力奋斗。同时也向工人说明了斗争方式要正确,矛头要对准,而不应重蹈暴力对待工头等的覆辙。当然工人以罢工为主要手段的斗争不应该是无秩序无组织的,不应该是零星而分散的,要改善劳工全体的待遇必须要联合。关键一步便是要建立和发展自己的组织。《药业友谊会坚结团体》等对工人组织的成立与发展进行了宣传介绍,劳动者个人势单力薄,难以对抗有着共同剥削工人而获利的要求的全体资产阶级,必须团结起来,组织起来,凝聚力量。[15]因为根据以往经验,只要不是全体劳动者都有着罢工的决绝意志,进行坚决斗争,那资本家就总会有可以利用的劳动力,只要有可利用的劳动力,他就不会因走投无路而给劳动者增加应增的工钱。“联合”是必要条件。其还指出当时中国的工会组织,或为资本家所操控,或为政客所把持,劳动者的作用与地位难以发挥与显示,其所决议实施的措施,出发点从来不是劳工的利益与意愿,只不过是披了一件“为维护工人利益的工会”的外衣罢了。《劳动界》正是要让工人们认清这一事实,不要去依靠这资本家的“工会”,而要建立由工人自己组成的、自己领导的工会,工会应是以工人生活的改良为首要目标、替劳工解决难题的。只有各地方的劳动者联合起来建立工人组织,这些组织再联合起来成为一种全国性的力量,才能形成一股与资本家相抗衡的力量。

工人斗争的直接目标是提高工钱、改善生活条件,但绝不是止于此。“世界各国凡有点觉悟的劳动者,都爱组织团体,趋向社会主义”,“社会主义正是‘做工不够饱,没钱养老小,出力不讨好’的人的救星。”[16]工人斗争的最终目标是走向社会主义,只有到那个时候,资本家的力量才会有质的削弱,社会中的绝大多数人——劳动者才不会处于被剥削、被压迫的地位,到时的财产、资本等是由社会整体根据公众利益统一管理与分配的,便可“各人尽个人所能够尽的能力,做出有益于人类的东西来,各人得到自己需要的均等的享用”。[17]建党时期的中国共产党人用通俗的话语向工人解释了什么是社会主义,启发工人阶级与工人组织应当以社会主义为长远目标、为趋向,一步步完成其艰巨的历史使命。

早期共产党人对劳工问题认识的

历史意义与现实价值

(一)历史意义

1、推动中国共产党的创建

中国共产党是中国工人阶级的先锋队,而《劳动界》正是早期共产党人联系工人的生动写照。其中无不体现了关注工人、关心工人,这使党赢得了工人的认同和拥护。《劳动界》就是为真正唤醒劳工阶级,促使其运动起来以达到维护其自身正当利益的结果。周刊中的早期共产党人认识到劳工是国家、社会的主人翁,他们的作用不言而喻,而劳工的利益保障面临着许多新问题。他们意识到要做的是让劳动者有坚实的后盾、有可靠的保障,要让他们感受到自己受到了尊重,认识到自己的重要地位。真心诚意地为人民着想,这是获得人民群众信任与支持的唯一方式。《劳动界》中体现出来的是一批时刻想着劳动者,一切为了劳动者的早期共产党人的优良精神。周刊创办也培养出了一批与工人密切接触的优秀的共产主义组织成员。他们能够懂得深入工人生活,努力解决工人们面临的实际问题,改善人民的生活,是一支群众拥护的党员队伍。

2、唤醒劳动者觉悟,推进工人运动

《劳动界》通过让工人认知当时社会状况,如通过宣传劳动者在各个资本家的工厂、各个地方等遭受的不公平待遇与残暴对待,以及通过对不断兴起的各地工人运动的宣传,激起工人对时局的不满、对现状的不满,从而投入到工人运动。同时又向工人阐明了劳动阶级马克思主义哲学,马克思主义政治经济学、科学社会主义的基本原理,以启发工人觉悟,推动工人正确认识自身,正确认识解放自己的途径——工人运动与无产阶级革命。[18]

《劳动界》不仅只是激起工人运动热情,还给其指明了正确道路。《劳动界》推动建立坚强的独立的劳动者团体,“不必托人代理,不做人的傀儡”[19]是工人应当做到的。其是工人运动的科学指南,使工人运动朝着正确的方向发展。

3、推动马克思主义的传播

《劳动界》体现了早期共产党人利用报刊作为思想理论的传播媒介,向工人传播马克思主义。事实证明报刊发行多且广,使得早期共产党将其思想理论的影响面不断扩大。

周刊中蕴含着许多马克思主义基本理论。如解释了马克思主义政治经济学的一些基本问题。例如价值规律的一些基本问题,“值价钱的不是东西底本身,是劳动者底工作。”[20]等多个表述说明了被资本家卷上腰包去的,就是工人所创造的剩余价值。又如传播了科學社会主义的基本原理。周刊中清楚地说明了什么是社会主义以及社会主义取代资本主义的必然性。同时指出了无产阶级必须承担的责任,“实行社会主义,是我们劳工的责任。”除此之外,周刊还对实现社会主义的途径予以阐释,为劳工指明道路,如联合参与工人运动等。[21]

(二) 现实价值

1、注重向工人阶级进行马克思主义的宣传教育

《劳动界》可谓是工人阶级的“喉舌”和“明星”,是党组织创办的第一份工人刊物,对工人起到了思想教育、思想启蒙的作用,并以此推进工人运动。

列宁曾在《怎么办》中说道:“工人本来也不可能有社会民主主义的意识,这种意识只能从外面灌输进去。”[22]工人不能够自发地形成科学的思想体系,所以需要对其进行宣传教育。早期中国共产党人同样认识到了这一点,面对着工人这一生活艰难而文化水平较低的阶级,必须用马克思主义的理论武装他们的头脑,只有思想上的觉醒才能激起运动的潮流。所以他们充分利用了大众传媒——报纸。《劳动界》根据受众的特点以及自身的任务和目的,合理安排内容设置。

第一,语言通俗易懂,充分考虑到工人的文化知识水平,其用平实的语言表述而非华丽的辞藻,对于一些马克思主义的原理,文字并没有直接引用抽象的原本表述,而是用贴近工人生活的个个鲜活的例子等进行生动的解释与展示。

第二,内容注重联系工人的实际生活,从维护工人最切实的利益出发——提高工钱,改善生活,不被人欺等,不是空喊“大”而“空”的口号,如此才能得到工人的关注、信任,激发工人运动的积极性。

第三,重视工人的主体作用,该报用醒目的大字明确欢迎工人投稿,将自己想说的话说出来,并会予以登载,充分体现了对劳动群众的关切与尊重,也得到了劳动者的欢迎。[23]

在进入互联网时代后多元化思潮席卷的今天,我们更要注重向工人进行马克思主义宣传教育的重要性和必要性。可以汲取《劳动界》创办的经验,充分发挥其作用。同时在对工人进行思想教育之时,要注意语言的通俗性,要紧密联系工人的生活实际,用工人喜闻乐见的语言模式、传播方式对工人进行宣传教育,以此能让工人真正理解马克思主义理论,并提高学习的积极性,最终真正做到内化于心,外化于行。还要重视工人的主体地位。像是《劳动界》面向工人征收投稿并刊登,当今的思想教育不能把工人当做被动接受思想的客体,而要同时注重发挥其主体作用。要注重工人思想、感悟的表达,因为没人比工人更能理解工人,工人之间的多方面的相似性决定了他们之间更能引起思想上的共鸣。我们可以鼓励工人进行工人阶级内部的自我教育,工人自己当主角,自己做演讲、做报告等,以提高工人阶级的思想觉悟。

2、维护劳工合法权益,贯彻群众路线

《劳动界》就是为真正唤醒劳工阶级,促使其运动起来以达到维护其自身正当利益的结果。其是早期共产党人以劳工阶级的利益为出发点和落脚点而创办的,也因如此才获得了劳工的信任与支持。当今劳动者仍是国家、社会的主人翁,他们的作用不言而喻,而当代他们的利益保障面临着许多新问题,习近平总书记强调:“切实实现好、维护好、发展好劳动者合法权益……不断提升工人阶级的获得感、幸福感、安全感。”[24]我们要做的是让劳动者有坚实的后盾、有可靠的保障,要让他们感受到自己受到了尊重,认识到自己的重要地位,这样才能使劳动人民更加积极地工作以为社会的发展添砖加瓦。所以,在今天、在当代,我们党一定要坚定不移地贯彻群众路线,从群众中来,到群众中去,走进劳动者的生活,了解和掌握劳动者的实际生活和工作状况,发现劳动者关注的、需要解决的问题,并为其解决问题提供最大限度的帮助。

注释

[1]陈为人:《我们底劳动力哪里去了?》,载《劳动界》,第14册,1920年11月14日。

[2]邹政坚:《老虎和老板》,载《劳动界》,第8册,1920年10月3日。

[3]《湖南兵工厂虐待工人的情形》,载《劳动界》,第12册,1920年10月31日。

[4]张萍:《一个人力车夫的日记》,载《劳动界》,第17册,1920年12月5日。

[5]吴文庵译:《各国妇女劳动运动的大势》,载《劳动界》,第1册,1920年8月15日。

[6][7]玄庐:《卖力气的不是人吗?》,载《劳动界》,第7册,1920年8月29日。

[8]震瀛:《无工无食》,载《劳动界》,第14册,1920年11月14日。

[9]陈熙:《马克思平等观及其当代意义研究》,武汉大学论文,2014。

[10]马克思:《哥达纲领批判》,北京:人民出版社,2015:8-9页。

[11]马克思,恩格斯:《马克思恩格斯全集》(第二十三卷),中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译,北京:人民出版社,1975,第一版。

[12]王丽君:《论马克思平等观及其现实启示——基于〈哥达纲领批判〉》,载《学理论》,2021(08):32-34页。

[13]汉俊:《金钱和劳动》,载《劳动界》,第2册,1920年8月22日。

[14]季陶:《劳动者应该如何努力》,载《劳动界》,第10册,1920年10月17日。

[15]《药业友谊会坚结团体》,载《劳动界》,第11册,1920年10月23日。

[16][17]玄庐:《什么叫做“非社会主义”》,载《劳动界》,第20册,1920年10月30日。

[18]梁明成:《马克思主义在中国早期传播研究》,华东理工大学论文,2021。

[19]量澄:《工人應该觉悟的地方》,载《劳动界》,第16册,1920年11月28日。

[20]玄庐:《价值和公道》,载《劳动界》,第7册,1920年8月29日。

[21]陈为人:《今日劳工底责任》,载《劳动界》,第15册,1920年11月21日。

[22]列宁:《怎么办?》,北京:人民出版社,2018:31页。

[23]杨荣:《从〈劳动界〉看早期中国共产党人思想政治工作方法的“三结合”》载《江汉大学学报(社会科学版)》,2010,27(03):33-37页。

[24]习近平:《在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的讲话》,载《人民日报》,2020-11-25(002)。

作者简介

栗佳璇 曲阜师范大学马克思主义学院硕士研究生,研究方向为思想政治教育

杨建飞 西北大学经济管理学院教授,博士生导师,研究领域为理论经济学、科学技术哲学、金融经济等