故乡如药

湿疹是怎么消失的

2021年4月中下旬故乡青海乐都举办梨花节的时候,我回来过一次。那段时间南方的天气已经热了,我的右脚上湿疹又犯了。我到皮肤科医院看了,开了几副中草药剂,泡了一段时间,效果还是不理想。我在微信朋友圈发了一条求助信息,请朋友们推荐治疗湿疹的好医院好医生,后来几个朋友跟帖不约而同地推荐了一家私人皮肤病医院。我赶紧去看了,医生给我开了涂抹的药水和膏药,一段时间后效果明显,但没有彻底根治。

回到故乡后,父亲拿出自己从田野里采的野生艾草等中草药,煮水,水中放花椒生姜白醋,让我每晚用草药汤泡脚。室内氤氲着耐碱植物中草药的腥气和清香,父亲躺在身边的沙发上,看着我泡脚,眼神饱含期待。第二天脚就不痒了,我坚持每晚用艾草泡脚,几天下来,脚上的水泡越来越少。真有点不相信,这田野里到处可见的平凡植物有如此奇妙的疗效。

回南通的时候,父亲给我在塑料袋里装了一袋子鼓鼓囊囊的艾草,让我带回家继续不间断地泡脚,彻底根除这烦人的水泡。回到南方,我没有耐心天天泡脚,不出去喝酒,在家想起来了就泡一次,出去喝酒了,全忘了,直到写这篇文章时才发现,去年父亲带给我的艾草还没有泡完,真是惭愧。

有时候,真不得不感慨时间的力量。过了几个月,我的脚就自然好了,所有的水泡全消失了。

故乡是一味药,藏着这方土地的山川河流、四季轮回、酸甜苦辣、阴晴圆缺,而配方就是一种地心引力,召唤你潜藏着病灶的身躯靠近她,她会精准扶“病”,让你所有的苦痛,在故乡和父母这两支特效药的安抚下烟消云散。

几年前在看董卿主持的访谈类节目《朗读者》,作家余华在访谈中谈到在2014年自己得了很严重的湿疹,整个手都裂开了,因为一些机缘巧合,他回到故乡海盐待了5个月,他的湿疹也在这段时间奇迹般地痊愈了。?我们很难解释这是余华被自己强大的心理暗示治愈了,还是真的受到了故乡海盐的庇佑。或许故鄉就是有这么神奇的功效,能够治愈伤痛。

节目中余华说:伟大的马尔克斯说过,“父母健在的话,你和死亡之间有一层垫子;当父母离开以后,你就直接坐在死亡上面了。”

这句话让我突然一震,顿有莫大的寒意席卷而来挟裹着我。

2022年年底疫情管控逐步放开后,见多也听多了太多悲伤的故事,回味余华在访谈中讲的这段话,体会更加深刻。

临界的疾病

新冠肺炎疫情蔓延长达三年,疫情三年的春节我都没有回家(期间在疫情缓解间,每年抽空回一趟),个中滋味一言难尽。

2023年1月19日下午我从上海坐飞机飞往西宁曹家堡机场,晚上近九点才抵达故乡,或许是气候差异,短时间内没有适应,第二天下午我就感冒了。晚上不停打喷嚏、流眼泪、流鼻涕。我很固执地吃了一粒自己从南通带回来的感冒药,效果甚微。晚上父亲在客厅茶几的抽屉里翻来覆去找到了两粒胶囊,让我立即服下。这几年父母身体日益衰老,没有大病,小病不断,茶几里堆满了各种药,至少有十几种。

服了父亲找给我的青海制药厂生产的感冒药,晚上十一点多我就睡了,第二天早上母亲进我房间问我好了没有。药效非常好,我已不流鼻涕不打喷嚏,所有的症状经过一夜的睡眠后全部消失了!那两粒经过79岁老父亲的手派遣出来的胶囊如同两位大使,在我体内巡视,找准病灶,捉拿病毒,一一审判,逐个歼灭。真是神奇,这小感冒来得快,去得也快!两粒故乡本土生产的胶囊就这样征服了潜藏在我身体内隐秘角落的病毒。

说实话,这几年习惯了南通的生活,每次回家探亲,刚开始几天我都水土不服,身体就会出现一些不舒适的反应,尤其是冬天尤为难受。

我在南通的时候,基本上每天都和父母用手机视频聊天问候,视频内容都是围绕身体状况、一日三餐、家长里短等鸡毛蒜皮的事情。疫情管控放开后,不到一个星期,父母相继感冒。母亲的症状轻些,坚持服药一个星期就好了。每次视频里,父亲一直持续咳嗽,我提醒父亲按时吃药。腊月二十一,我接到二姐电话,她说她发现父亲的身体不正常,嘴唇发紫,持续咳嗽,说话不利索。还好,疫情严重期间,姐姐给家里买了血氧量检测仪,立即检测发现,父亲的血氧饱和度只有80%左右。姐姐要带父亲去医院,刚开始父亲不同意去医院就诊,他说吃几粒药就可以好转。父亲有点执拗,我知道,他不愿意给子女添负担,他对疾病的态度是小病能扛则扛,能拖就拖。姐姐强行带父亲到医院做CT检查,结果发现父亲的肺部已经局部感染,出现一小部分白肺。医院里人满为患,床位极其紧张,医生建议父亲到社区门诊持续挂水。后来,姐姐安顿父亲到家附近的社区卫生所挂水。

那段时间,我在微信朋友圈看到很多朋友年迈的父母亲人阳了以后出现很严重的症状,他们想尽办法赶回故乡,举全家之力,动用一切力量和办法开展“父母保卫战”。朋友圈里有好几个朋友的父母亲年纪都在七八十岁甚至更高,在这场残酷的战役面前,眼睁睁看到几个朋友的亲人因为感染不幸离世,也有朋友从南通赶回湖北、从新疆赶回青海乐都,与时间赛跑,保卫已经病魔缠身的父母。他们经历劫难后在微信朋友圈写下一段段极其深刻又冷峻理性的文字让我深深共鸣。

我们的父亲病情还算发现得早,这是多么幸运的事情!姐姐带着父亲在社区医院消炎挂水,三天后症状明显好转,五天后父亲的血氧饱和度达到了90%,恢复了正常。为了巩固血氧量指标,我们让父亲又坚持再挂水两天。那几天,我一天数次和父亲视频,姐姐放了寒假,每天陪伴在父亲身边,哥哥买来氧气给父亲供氧。视频里病床上的父亲头发早已花白,流管里的液体一滴一滴流入他衰老的体内。他凝视着吊瓶,神态乐观,有时逗他下,他还露出早已掉了几颗门牙的笑容。这些微小的点滴药水,在这个特殊的时期,如一条宽阔清澈的河流,安慰着父亲虚弱的身体,让这只经历了79年风雨波浪的老木舟,焕发出生命本来的活力。我想,如果姐姐当初不买血氧仪放在家里;如果父亲不及时去医院检测;如果因为医院患者多而无法第一时间得到就诊;如果……

疾病是一道单选题,它的结果只有两种:好和坏。而我的父亲在这临界的生死疾病考验面前,被他今生经历的非凡艰辛,积累的善徳,所受的磨难,在快要进入80岁生命的门槛时得到恩宠。我不敢设想太多的如果,多年的人生经历让我明白,人生的辞典里根本没有如果,只有为自己的抉择和生命态度必须承担的结果和后果。

我不由得想起十几年前读过的史铁生的《灵魂的事情》,书中他写到:“死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。”这是精神对肉体的超越,也是他对生命终极意义的追问之后,对生死的哲学洞察。

疾病是一场肉体和生命的修行,又是一门高深莫测的课堂,让人懂得如何忏悔过往,把握当下,审视未来。它让人在苦痛中慢下来审视自我,接受现实,通过现代医疗技术手段修正肉体的苦痛,从而通过减缓和消除肉体的痛苦来抵达精神的从容放达。身体是现代医疗技术的练兵场,也是疾病梦魇的遗址,它见证了现代医疗技术和医药作用于肉体后攻克病魔的威武文明。每一次生病就是一次朝圣健康的漫漫修行,我们的身体和病史就是医药处方的博物馆。梵高说:人生是一趟巡礼的旅程,人生有那么多苦难,但可别忘记,神通过那些平凡的事物,教你更高深的事物。

山水可入药

每次回乡,我会经常到湟水河畔散步,这是必不可少的一种仪式。对着奔流不息的河水,看着那些在水面上闲庭信步的数百只野鸭子,总会生出很多感慨。正月初九清晨,我再次到河边散步,零散游泳觅食的野鸭子、枯黄的芦苇、清澈见底的河床裸石,它们一起书写着一条河流的序和跋,书写着河流这部诗经的地老天荒。

湟水河何尝不是一味药?一味医治体魄、心智、内在、审美、性格的民间中药。

春江水暖鸭先知。山河解冻,惟水年轻。冰凌激流,追随远方的召唤,远方就是它的信仰。水是儒家,仁者愛人,上善若水;水是道家,逍遥无为,随遇而安;水是法家,洪流激进,横扫三军。仁,是它的民主;润,是它的美德;韧,是它的气概;真,是它的脾性;美,是它的魂灵。驻足在湟水河边,对故乡的母亲河总有新的灵感和认知。

风一天天吹着,河一天天流着,湟水河两岸的山弯着腰驼着背,驮来朝阳送走晚霞。霜如铅浓,落在山川河流之上,落在湟水河畔所有怀揣希望奔赴远方的游子肩上,也落在父母一天天衰老的两鬓上。

所有落在心里的风雪,落在肩头的霜,是一种岁月赐予我们的教诲,是一种安慰生命困顿的良药。

老同学带我去仓家峡国家森林公园。走进祁连山脉的深山沟,有如邂逅童话世界。森林静默,落叶已尽;山石不语,一片寂静。大自然护佑着她的生灵们,恪守悠然安宁的秩序。水流自然,掬手可饮;花开春秋,随意安然。静,是唯一的统治和主宰,久在樊笼的人啊,是该走进这神赐的世界。

湟水河两岸连绵上千公里的大山何尝不是一味药?永恒静默如谜的大山,沉默带有哲学的色彩,不得语,内心却有雷霆万钧,风雪千顷。看日月星辰厮守冰川古树,与苍茫大地共白头。冰雪如镜,可照见我的渺小与肤浅。

河水汤汤,祁连苍茫。春风在野,芦花浩荡。冰雪闪耀,山川明朗。如有惆怅,水为妙方。源自故乡这方水土的山川河流、草木鸟兽、风霜雨雪、悲欢离合、生死轮回、酸甜苦辣都是药的成份。扁鹊在《难经·八难》中说:“气者,人之根本也,根绝则茎叶枯矣。”由物到心,由外而内,故乡风物所蕴含的药理作用,不就是我们生命里最重要的精神之“气”吗?

囊中何所有

每次回家离别时姐姐和嫂子会用厚铝锅给我烙几个大油饼,油饼里的油是自己家种的菜籽榨出的油。面粉里混合着自家种的绿色香料,我们老家叫香豆,在南方我估计叫茴香,味道类似。还有一样东西我特别钟情:自家腌的酸菜或者亲戚朋友家腌的酸菜,每回连同腌菜的卤水一起我会打包带上飞机带回南通。

有次在航班上看到邻座的两个小青年每人手里提着一小桶整棵整棵的酸白菜,一种莫名的亲切感油然而生,仿佛他就是和我在异乡同呼吸共命运的兄弟。我猜测他们也是青海人,他们说是甘肃人,在南通张芝山常年从事家纺生意,每次回家探亲总喜欢带家里的酸菜。我们彼此相视一笑,算是一次情感共鸣的呼应。同是天涯游子,独恋一桶酸菜。

我回南通的那天上午,父亲、姐姐、外甥们头碰头围在一起合力包扎装有酸菜的袋子,怕路上袋子破了,里里外外给我套了三层,然后一个人旋转拧紧塑料袋口子,一个人在口子处用细绳绕了一圈又一圈,结结实实地扎了十几道,挤挤、捏捏、旋转,见没有卤水渗出,方肯放心装入我的背包。我坐在沙发上,看着忙乱的家人,不是我懒得动,人到中年更容易被这种溺爱打动,仿佛自己是个孩子,还需要大人的帮助。我成就父母姐姐的忙乱,这样我心里才安稳、幸福。看似我的内心很平静,其实有一座火山正在奔涌着,撬动地壳,在地下寻找着喷发的出口。

这些源自泥土地的最平凡卑微的风物,落在院子里不起眼的墙角落里,低调沉默,却是每家每天必不可少调剂口味的食物,它们带着土地的气息,如母亲一般包容、仁慈,把一生最灿烂的年华交给酸菜缸交给盐巴交给冬天里凛冽的风,当我们的口味觉得平淡缺少一种味道时,它们会挺身而出,让你明白,所有的酸都是生命里最低处的舟,让我渡往甜的彼岸。

沉默是最好的解药

人到中年以后,最怕离别。古人说“父母在,不远游”。新时代,交通便捷发达,地球只是一个村。速度消灭时空,效能缩短旅程。很多次下午我从上海飞到西宁,四个小时后我就能进家门。我妈总是感慨:“真是想不通啊,我娃娃早上还在两千多公里外的江苏南通,下午就已经到家和我们坐在一个桌子上吃饭,真是怪了。”扯远了。每次探亲假满即将返程的前一个夜晚,离别的愁绪就像潮汐一样缓缓涌起,一点一点,弥漫着,掀起波浪,在黑夜里将惆怅感伤推到心头,掀起巨浪。我怕愁绪影响父母的心情,不敢表现出来,甚至不敢直视父母的眼睛。我怕母亲那幽微的眼神一下子洞穿我内心的脆弱。

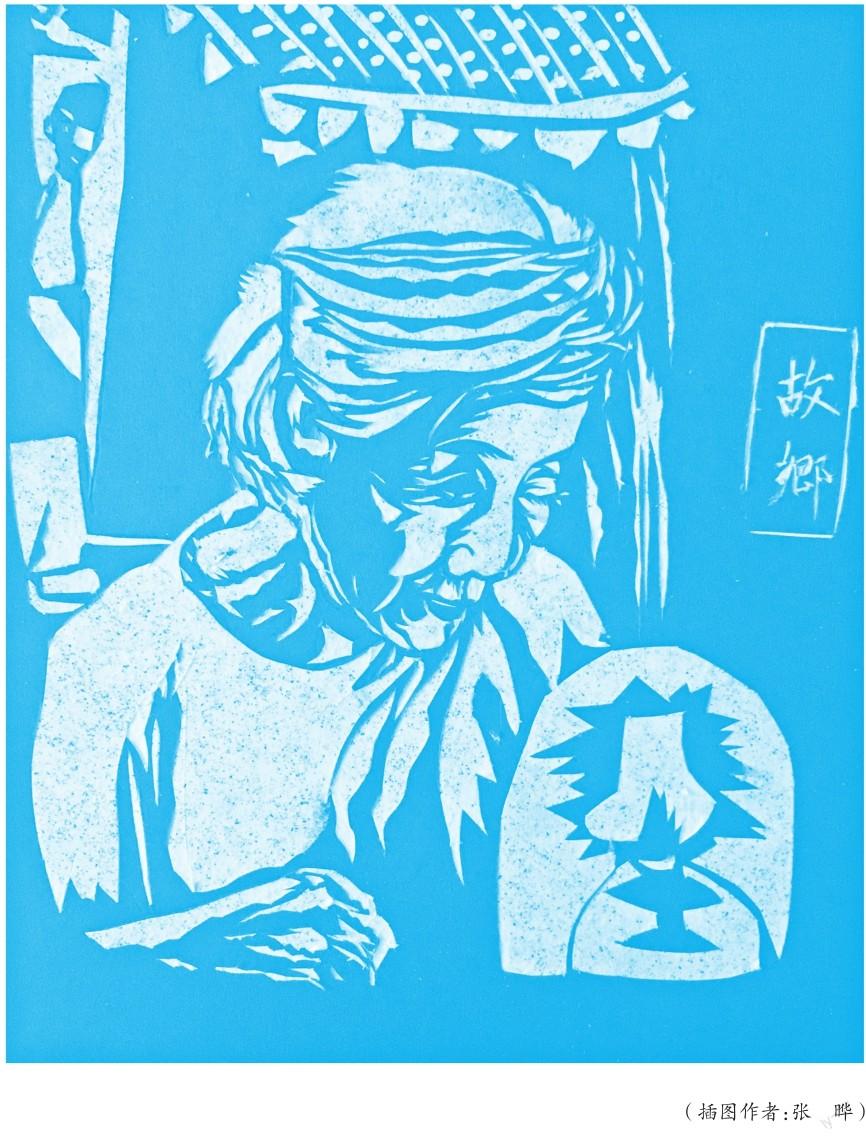

而母亲则辗转反侧,难以入眠。半夜里口干,我起夜喝水时发现母亲的房间灯亮着,轻轻按动门把手,缓缓推开门,母亲坐在炕上,低着头,像一尊佛。菩萨低眉,而母亲愁肠百结,我曾写过一首诗《每一个母亲低头的表情,都有菩萨的模样》。灯光如霜,落在母亲身上。她脸上的褶皱凝在一起,没有涟漪般的美感,像旧麻袋断裂后有规则的经纬,线头断裂处诉说着难以言说的不舍。她眯着眼,神情悲伤无助,眼眶红着,眼角挂着湿润又残存的泪花,我不由得想起挂在梅花树上即将枯萎的梅朵。枯枝梅花,是写意,是虚实,而母亲眼角的泪花和她枯得如糊在墙上发黄的旧报纸一样的脸庞在灯光下那么自然、写实。她专注地沉浸在自己的情绪中,没有看见门外的我。

我轻声叫了一声妈,她并没有抬头望我,也没有回应我。我又加重语气叫了一声,她才抬起头,我们的目光在夜晚的灯光下碰在一起,似乎有断裂撞击的声音,这声音如电流瞬间流进心里,如一块巨石掀起轩然大波,惊涛拍岸,拍出我们彼此强忍着压在心底的离愁别绪。瞬间,我再次看到了母亲眼里如枯井新泉般的眼泪,而我的泪水也挣脱了我的自控系统,脱缰奔腾。

这时候母亲如一尊雕像,确切说是一尊愁眉苦脸的饱受苦难的、在儿女情长的别离漩涡中不可自拔脆弱的雕像。

我不敢久站,我知道越安慰她会越难过,匆匆退回我的房间。

凌晨四点多,我再也睡不着,满脑子都是母亲核桃般的脸部镜像叠加的场景。每年回家最怕的就是别离,可是终有一别啊。“人生自古悲别离,别离今日何足悲?”我有一种逃离的感觉,而逃离母亲的泪水,仿佛更是一种背叛,背叛这方土地,纵有莽莽雪原,也不想留下雪泥鸿爪。那些给予我力量的山川河流、蔬菜谷物、三餐四季如同一个驿站,来过又挥别,外表的灿烂无法掩饰内心羁旅的萧瑟与苍凉。

2月1日清晨,我早早起了床。全家一起吃早饭时,氛围明显很沉重。我故作轻松地和父亲合起来逗母亲笑,母亲一脸愁容,如千层乌云压顶,她脸上的皱纹似乎被一片霜笼罩着,固定在那方经历77年风雨的削瘦版图,封锁着她内心难言的情愫,那情愫仿佛一不小心就会挣脱她的内心,冲撞着跑出来。

母亲坐在沙发上,一会儿看看我,一会儿看看帮我整理行李的家人。就在她扭头看我,目光电流一样落在我身上的时候,我故意迅速扭头、转身,转移视线,和姐姐们说话。猜得出母亲的失落,她希望我接过她的目光,收下她内心澎湃的不舍,来安慰她,顺从她的情绪,让她接下来像孩子一样真实无忌地放任她的情绪,让我们大家围拢在她身边,以她为中心,看她的泪水如何冲突、决堤,看她的皱纹如何散兵游勇般聚集,而后有如江水翻腾而后平静。

母亲说:“娃娃,今年过年你们回来了,我们全家特别高兴。人活着,真无常。不知道明年回来,我和你阿大还在不在?”

我们故作轻松安慰父母亲:“哎呀,阿大阿妈你就小心眼啊,你们都好好的,别多心了,你们还能健健康康多活十几年、二十年。”

空气中似乎无形中达成了一种默契共识,谁也不去接母亲的话题,也不去刻意安慰她的情绪。安慰是一个药引子,会引爆一个衰老生命全部的疼痛和苦涩。

开门的那一刻终于到来了,仿佛是一种命运的判决,判决一个79岁的老父亲、一个77岁的老母亲要和他们的儿子今年的离别。

我们住在四楼,没有电梯,上下楼唯有靠双脚丈量。我让多年前做了膝关节手术的老父亲坐在家里不要下楼送别,我怕他外表乐观内心脆弱的身躯如瓷器一样开花。我和父亲之间似乎达成了一种难言的共识,彼此不敢看对方的目光神情,仅仅是出门时低下头,扭过身体,不敢正面看父亲,只是轻声说一声:“阿大我走了,你多保重,我会多回来的。”我的话语中不敢稍带情绪,那情绪是火苗,是火山奔涌的岩浆,寻找它喷薄而出的山口。

我下楼梯快,姐姐和外甥在我前面已将行李拿下去放进车里。母亲在后面追了下来,我向她不断挥手,让她回屋去。她如一个拆封后的旧包装箱子,立在车头前,眼睛是干枯的泉眼,渗出仅有的水,噙在皴褶的眼角,如一个悬念,随着面部表情的连续变化,更多残存的泉水似乎一下子被寒风抽了上来。我抱住了她,我身体的肥硕似一个水桶,而母亲如一枚失去水分的核桃或者枣核,被我拥在中央。脆弱如子弹,瞬间袭击了我。我提醒自己控制住情绪的告诫,刹那间土崩瓦解。心头一阵排山倒海的酸楚火山一样爆发了,我情绪失控,哽咽,说不出话来,眼泪如骤雨。

我似乎在犯罪,原形毕露后赶紧逃离现场,这才是最好的办法。我低头,哽咽,上了车,不敢去回头看雕塑一般凝望汽車缓缓驶出小区的母亲。这是多么残忍的事情,我离开了,将母亲留在原地,她如无助的孩子一样,内心落寞暗自垂泪。那天很冷,从后视镜看到风卷起母亲的衣服,削着她单薄衰老的肩头。母亲是一片大地,而别离如冬日狂风,掠走了她内心的丰盈,留给她的是无垠的孤独荒芜空旷。

我们拐了弯,从小区门口消失,母亲蹲在那里,成为一个点,成为一道无边延伸的射线……

在赶往机场的车上,泪水一阵又一阵滚下来,打湿围巾和胸襟。姐姐开着车,眼角的余光看着我的泪水簌簌而下,我们彼此不说话,沉默是最好的解药,安慰反而是砒霜。这几年,我读过的一些经典诗歌牢记在心,不由得想起诗人吕德安的代表作《父亲和我》的片段:“滴水的声音像折下的一条细枝条,像过冬的梅花。父亲的头发已经全白,但这近乎于一种灵魂,会使人不禁肃然起敬。依然是熟悉的街道,熟悉的人要举手致意。父亲和我都怀着难言的恩情,安详地走着。”

生命中起起落落的离别,何尝不是一种命运呢?生命就是一次次别离续航悲欢离合的轮回,幸福甜蜜交织割舍愁绪,每一次出发与离别,无一不是从人生的原点踏上鸿归夕阳的旅程。唯有刻骨的疼痛才能赋予生命以深刻,从容面对路上的风霜雨雪,并顺从命运的安排。

守望是一种精神的仪式,回家是一种情感的皈依。归去来兮间乡愁潮起潮落,团聚离别亲情云卷云舒。守望,把几千公里的故乡透视成一个点,一个圆心,生命里所有踏霜而行的,每一个日升日落都是围绕着这个圆心奔波,丈量生命可能抵达的地方。

远离了故乡的土地,我觉得生命里有一种东西再也不会有了,它们如一缕风消逝在旷野,如一团云消失在苍穹。

【作者简介】马国福,青海乐都人,现居江苏南通市。中国作家协会会员、江苏省作协签约作家、鲁迅文学院第33届中青年作家高研班学员。作品散见于《散文百家》 《散文选刊》 《北京文学》《上海文学》等刊。出版有散文随笔集14部,获南通市政府文艺奖、全国孙犁散文奖,有作品被CCTV-10子午书简栏目播出。