还是选择上海

若鱼德琨

侄女高考时,为了到更远更大的城市去看看,选择了复读,终于达到了要求的分数。走得再远,还得回去,但这些经历让她有一定资本去应聘大城市的招工。上海,又是她心心念念的城市。

不是因为我在,可能是因为她爸曾经来过。

上世纪80年代,家里有电视机的很少,我家二樓住着厂里的干部,他家条件优渥,有一台彩色电视。我和干部的独女是同学,便经常去“蹭电视”。有天晚上,我正看着电视,听见二哥在楼下叫我,我看得入迷,没答应,他便使劲喊,我只好下去了,我问:“什么事?”二哥反问:“你们在看什么电视?”他心痒痒的。下来了,并没有什么事,不便再回去,被他扫兴,是印象很深的一件事,后来我才明白,其实他很想跟我一起去干部家看电视。

2005年,我大学毕业在上海工作十余年了;二哥本在厂里工作,国营大厂因为原料涨价、上市退市等各种原因,勉强养活着几万人,后来推出工龄买断政策,鼓励员工自主创业。二哥到上海来看过,觉得有机会,下了狠心买断,得了几万元的补贴。

以国营大厂干部身份来创业的二哥,在心态转换和人际适应上没有做充分准备,给我闯了不少祸。刚来没多久,他在高架上开车,车上坐满了人,我抱着女儿坐在后面,突然看到窗外在我鼻子前近距离闪过黄色,没两分钟,一辆黄色卡车冲到前面横过来逼停我们车子,我才知道刚才二哥变道,没有打灯,多亏卡车司机急刹才没有撞上来。我脸色煞白,就是说刚才我和女儿已经靠近鬼门关了!卡车司机破口大骂,想也是惊得灵魂出窍,可二哥却犟着不肯认错,我掏出钱给司机师傅买烟压压惊。后来我再不坐二哥开的车了,我的车借给他开,没两个月轮胎就磨出了金属丝,说明一直在急刹。这时,我才发现我并不了解他,他急着证明自己,急着挣到大钱,而且一旦遇到问题,还会流露出我不该叫他来上海的意思。是我叫他来大城市、还是他自己要来的,没人留意那个细节。

我们成长的那个国营大厂,是让人感觉“什么都有”的公家。不过,大学毕业时,我还是选择在上海发展。二哥大学毕业后选择返回县城,结婚、生子、重复父辈的工作和待遇。可是,时代加速前行,没几年,大厂就开始走下坡路,保持惯性但被绊脚的人会前俯后仰。

我二哥来上海和我磨合了一段时间后,他找到了他的人脉,开了自己的公司,我们之间不怎么走动,除了向我借车。他说,站稳后他想买一辆比亚迪。听朋友说,他渐渐赚到了钱,与此增长的是他的烟量,除了睡觉,几乎手上都有烟,他在上海,妻女在县城,是不是太寂寞的原因。

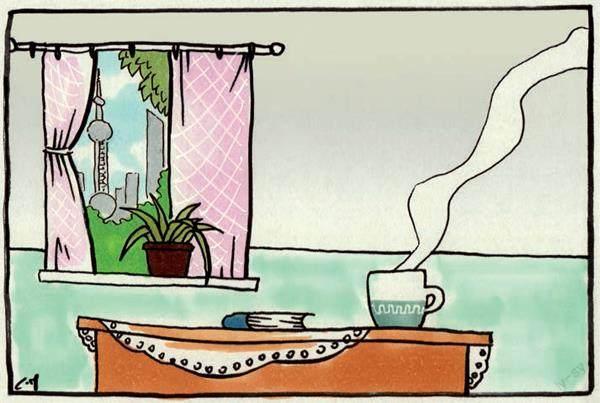

仅仅五年时间,二哥42岁那年,他染了绝症,很不甘心地走了。侄女14岁,在火葬场哭着不让烧,我在他的墓前给他烧了一辆纸制比亚迪。得知已经治不好时,他喃喃地说,以后女儿不要来上海。侄女喜欢上海,十年后,还是拉着行李箱来了,还是来找我了。她是兴奋的,而回忆往事,我是有点感慨惆怅的。

忘不掉的,上世纪80年代那晚,我在同学家看的电视剧是周润发演的《上海滩》。